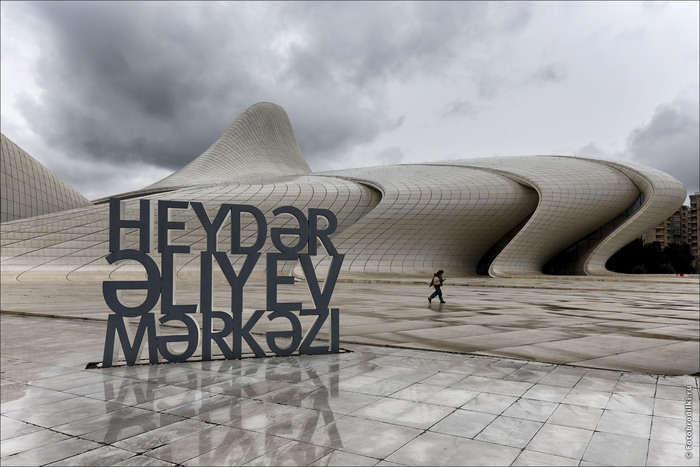

Фотобродилка: Баку, Азербайджан

Баку – красивый город. С историей. С красивыми зданиями: что историческими, что новыми. С приятными людьми. С морем у подножия, которое правда больше похоже на тихое озеро )) С интересным рельефом, который позволяет забраться высоко-высоко и увидеть весь город как на ладони.

Фотобродилка полностью: https://fotobrodilki.ru/baku-azerbaijan-1/

Ответ на пост «Американский частный сектор»2

И знаете что? Нам совершенно ничего не мешает сделать наши районы такими же красивыми!

Не мешают, и делают. Например в городе Южно-Сахалинск.

Коттеджный поселок "Зима":

Строили в начале нулевых. Потом вроде ещё несколько достроили. Слева небольшая улица, поле, дальше типично американский пригород с круглыми площадками, вокруг которых дома. Справа уже более современные улицы.

На Я.картах доступен лишь небольшой кусок посёлка, остальное за шлагбаумом. Как видите, даже почтовые ящики "как в фильмах про США".

Там же, в Южно-Сахалинске есть апарт отель (отель с домами в аренду):

Тут фоток навалом - отель всё таки.

А ещё есть куча подобных коттеджных посёлков в Подмосковье. И речь не про попсовую Рублёвку, заваленную быдлячьими мастадонтами из 90х, нет друг мой.

И кстати не все любят американщину...:

Это "Довиль", друг мой. То есть я хотел сказать mon ami, bien sûr.

Построен не первый год, пара фотографий нет нет, да попадают в интернет.

И если вы вдруг усомнитесь что это всё же в России:

Только нас с вами туда не пустят... Не думаю, что вы потянете покупку дома в этом посёлке.

Кстати, есть и "Маленькая Италия":

Деньги любят тишину.

И это тоже не единственный подмосковный коттедж. Вот прямо за "Италией" вы видите застройку. Смотрим карту:

За КПП и заборами красивые дома.

Не обязательно смотреть на каркасники США. Не обязательно смотреть на США. А теперь и за границу не обязательно - вам и тут всё продадут. Люди только будут русскими, а так - чем не заграница?

P.S.

Кажется я нашёл ответ на вопрос "Кому на Руси жить хорошо?"))))

Американский частный сектор2

Это отдельный вид искусства.

Эти прекрасные районы мы видели в американских кинофильмах, музыкальных клипах и даже в компьютерных играх. Это выглядит поистине здорово. Настоящая мягкая сила.

И знаете что? Нам совершенно ничего не мешает сделать наши районы такими же красивыми!

Пермское метро. Станция «Театральная»

В первую очередь передаю привет моим дорогим 91-му подписчику.

Вы читаете статью из проекта «Виртуальное Пермское метро, если бы его построили в 80-е».

Сегодня в нашей метростройке — станция «Театральная».

Если вы не понимаете, что происходит, то рекомендую прочитать этот пост.

Предупреждение: я не строитель и не архитектор. Я просто любитель метро. Все созданные мною изображения являются выдумкой и созданы для того, чтобы вы улыбнулись и помечтали (ну или взгрустнули).

Сегодня я представляю вашему вниманию четвертую станцию первой линии моего виртуального Пермского метро — «Театральная». Если «Заостровка» — это строгая окраина, «Парковый проспект» — зелёный мост в город, а «Университет» — свет знаний, то «Театральная» — это парадный зал моей виртуальной подземки. Именно здесь метро встречается с культурой Перми.

В этот раз начнем с вестибюля. По моим представлениям он должен располагаться в сквере позади Театра-Театра, поэтому визуально должен не уступать в торжественности. Получился вестибюль с облицовкой из светлого камня, строгими пропорциями и дверьми с огромным окном. Всё намекает на то, что ты как будто заходишь не просто в метро, а в культурное пространство города.

Самой станцией я постарался передать атмосферу театра. Колонны облицованы светлым мрамором и украшены декоративными бронзовыми вставками. Потолок высокий, подсвеченный рядами люстр, а пол будто ковровое покрытие. Хотелось, чтобы пассажиры чувствовали себя зрителями, входящими в зал перед началом спектакля.

Подчеркивает всю торжественность, главная изюминка станции — мозаичное панно с театральной маской. Символы театра здесь играют ту же роль, что и барельефы — они задают настроение.

Настенные надписи в этот раз выполнены бронзой и имеют небольшое украшение.

«Театральная» получилась не просто станцией, а визитной карточкой центра Перми.

Вернее, могла бы получиться...

Осторожно, двери закрываются, следующая станция — «Комсомольский проспект».

«Построенные» станции первой линии виртуального Пермского метро:

Театральная