Как развивалась орудийная деятельность в период первобытного человеческого стада?

С образованием в период 2,8 - 2,5 млн. лет назад первобытного человеческого стада предлюди вступили в процесс становления полноценного человеческого общества [1], главной движущей силой которого являлось развитие производительных сил, в первую очередь - орудийной деятельности. Поэтому для того, чтобы понять ход возникновения общества, необходимо в первую очередь решить задачу по выявлению внутренней объективной логики развития этой самой орудийной деятельности.

Эта задача значительно облегчается тем обстоятельством, что развитие каменной индустрии* в эпоху первобытного стада носило примерно одинаковый характер по всей территории расселения предков человека.

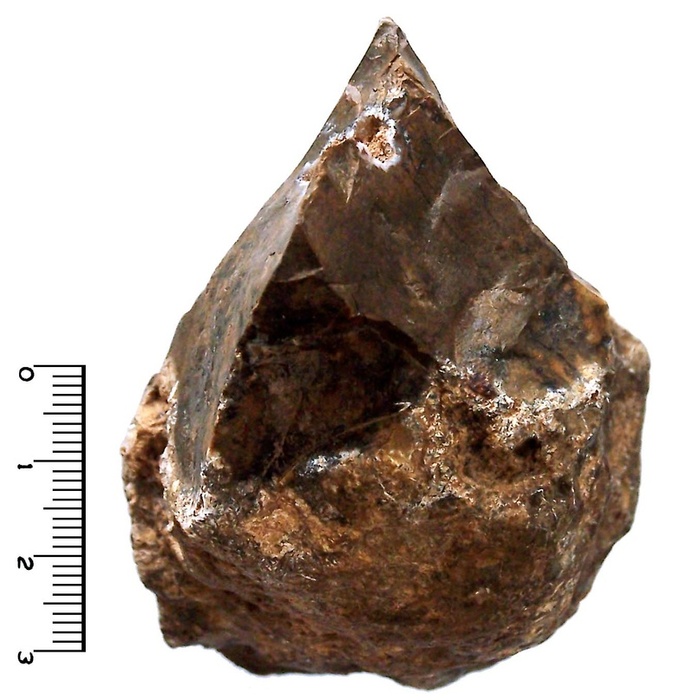

Повсюду, где только прослеживаются памятники нижнепалеолитического времени, они рисуют сходную картину: везде процесс шёл от просто раскалывания камня к скалыванию нескольких отщепов от одного куска породы, далее - к увеличению правильности формы отщепов и ядрища, затем - к ещё большему приспособлению отщепов и ядрищ для дальнейшего использования путём их подправки, и, наконец, к переходу к трём-четырём стандартизированным формам орудий (ручное рубило, остроконечник, скребло).

Стандартизированные же инструменты - это ископаемая концепция; в них воплощена идея, выходящая за пределы каждого отдельного случая создания орудия и каждого конкретного индивида, занятого созданием орудия. Одним словом, стандарт - это понятие социальное: воспроизвести образец - значит знать его, а это знание сохраняется, передается и развивается только в социуме, что говорит об определенных успехах предлюдей в этой области.

*Стоит учесть, что предки человека изготавливали и использовали и каменные, и деревянные инструменты, но проследить развитие деревянных орудий для нас оказывается невозможным, так как древесина практически не сохраняется на столь больших временных отрезках. Однако, это не является особенным препятствием для выявления логики эволюции орудийной деятельности, ведь именно совершенствование техники обработки камня, а не дерева, определяло развитие всех орудий труда.

Переход от простого раскалывания камня заключался в возникновении нового приема обработки камня, состоящего в отбивании от камня осколков. Первоначально предлюди пользовались им лишь в рамках импровизации: предчеловек не планировал, сколько отколов он сделает и что конкретно должно получиться в итоге, он просто хотел получить кусок камня, пригодный для использования в качестве орудия. Что оказывалось более пригодным для этого: осколки камня или сам оббитый камень, - определял случай, но чаще всего в ход шло и то, и другое.

Следующий шаг в развитии деятельности по обработке камня состоял в дифференцировании и специализации различных техник: образовывались и разделялись между собой методы отбивки-оббивки, оббивки, отбивки, скалывания, двусторонней обработки, Леваллуа, ударной ретуши и т.д. Я не вижу особого смысла мучить читателя подробностями развития этих техник и переходов между ними.

Намного интереснее мысль Б.Ф. Поршнева о неразрывной связи каменной индустрии и освоения огня предчеловеком: ученый считал, что знакомство со способом получения огня произошло в процессе деятельности по изготовлению каменных орудий, ведь искры, возникающие при ударе камнем о камень, могли вызывать воспламенение горючих материалов, находящихся на стоянках предлюдей, что наши предки определённо замечали и усваивали здесь связь. [2]

Чем более совершенной становилась производственная деятельность, тем более возрастала её роль в жизни предлюдей, тем в большей степени они становились зависимыми от этой деятельности, и тем сильнее начинало требоваться её дальнейшее развитие.

Завершение же эпохи становления общества 40 - 30 тыс. лет назад было ознаменовано грандиозным скачком в развитии материальной культуры [3]: если всё развитие техники обработки камня за предыдущие 2,5 млн. лет исчерпывалось переходом от просто расколотого камня к трем-четырем формам каменных орудий, еще не имевшим строго дифференцированного назначения, то уже с образованием общества возникла новая каменная технология, орудия стали специализированными, появились всевозможные скребки, резцы, тесла, проколки, ножи, пилки, острия, шилья, иглы, лопаточки, наконечники копий, дротиков и мотыг, составные орудия, гарпуны и т.д. Огромным достижением также стали орудия, специально созданные для изготовления других орудий.

Этот резкий перелом служит прямым свидетельством завершения процесса формирования воли, личности, абстрактного, критического и творческого мышлений, человека современного вида и полноценных производства и общества.

Источники:

[1] Older Vane. Первобытное человеческое стадо // КРЯК (03.07.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_5491 ;

[2] Поршнев Б.Ф. О древнейшем способе добывания огня // СЭ, (1955), 1. и Поршнев Б.Ф. Новые данные о высекании огня // КСИЭ, М.: 1955, вып. 23;

[3] Older Vane. Образование людского общества // КРЯК (18.04.2023), URL: https://vk.com/wall-213062587_3916 ;

4) Семенов Ю.И. «Как возникло человечество» (2002).