Советская фантастика

13 постов

13 постов

1 пост

4 поста

14 постов

2 поста

1 пост

35 постов

3 поста

3 поста

4 поста

3 поста

14 постов

1 пост

7 постов

2 поста

4 поста

25 постов

1 пост

3 поста

2 поста

2 поста

3 поста

3 поста

5 постов

11 постов

4 поста

3 поста

3 поста

1 пост

3 поста

15 постов

3 поста

4 поста

3 поста

3 поста

3 поста

3 поста

5 постов

3 поста

10 постов

7 постов

4 поста

4 поста

6 постов

9 постов

9 постов

3 поста

5 постов

3 поста

3 поста

5 постов

2 поста

2 поста

2 поста

2 поста

4 поста

3 поста

3 поста

3 поста

«Эпоха Древних» – третья часть цикла эпического фэнтези Замиля Ахтара «Стальные боги». Первая часть, «Стальные боги», рассказывает нам о попытке завоевания священного города – некий аналог Крестовых Походов. Здесь акцент сделан на батальных сценах. Вторая, «Кровь Завоевателя», содержит больше дворцовых интриг. «Эпохе Древних» удалось гармонично соединить в себе обе эти составляющие.

Основные действия романа разворачиваются в священном городе Зелтурии, где покоятся останки святых. За власть здесь борются три стороны. Во-первых, это Кева – главный герой первого романа, бывший янычар, а ныне начинающий маг. Он носит три магические маски, но пока мало кто из джинов и ифритов готов ему подчиняться. Во-вторых, это Сира – главная героиня второго романа, бывшая союзницей Кевы, но ставшая его заклятым врагом. Через водоворот сложнейших испытаний она пробилась к власти и стала одной из правительниц объединенной армии кочевников. На завоёванных территориях она искореняет веру в Святых и силой навязывает веру в Предков. В-третьих, это крестейский император Базиль Разрушитель, прозванный также Зачинателем. Он исчез из этого мира столетия назад, прямо перед своей величайшей победой, и теперь внезапно объявился под стенами Зелтурии. С ним сто тысяч воинов, вооружение которых, правда, отстает на несколько веков. Каждая из сторон преследует собственные цели, а за их спинами стоят могущественные сущности. Ценой этого противостояния может стать судьба всего мира.

В своем цикле автор создаёт прекрасный мрачный и многогранный мир, напоминающий средневековый Восток. Стоит признать, что автор пишет действительно хорошо. Пишет он о приземлённых вещах: фанатизме, власти, войне, интригах и предательстве. Однако не обходит стороной и фэнтезийную составляющую: в романе много магии, ангелов и демонов. В третьем романе Ахтар ещё больше расширяет границы своего мира. Мы больше узнаем о космологии, богах и ангелах.

К плюсам романа я бы отнес прекрасно проработанных персонажей, неоднозначных и противоречивых. Интересной находкой было столкнуть двух главных героев между собой, что ещё больше раскрывает их потенциал. Каждый из них готов пойти на многое ради достижения собственных целей. Изначально честный и прямолинейный Кева к концу романа превратился в слепое орудие мести и смерти. Сира из скромной девушки стала кровожадной властительницей, не считающейся с жизнями людей. Именно она смогла призвать в мир древнее зло. Новым, но не менее интересным, персонажем стал Базиль. Крестейский император, попав в Зелтурию, окружённую кровавым облаком, оказывается заперт в ней. Описание самого города будто бы списано с ужасов Лавкрафта: кровь вместо воды, кровавые цветы, прорастающие из тел, зубы в хлебе и глаза на стенах. Трое главных героев в той или иной степени оказываются игрушками в руках древних богов. Правда, мириться они с этим не готовы, но помогут ли им сила и хитрость против столь могущественных сущностей? Думаю, это и есть заглавная тема романа. Способны ли мы влиять на мир, когда им правят подобные существа?

Однако акцент в «Эпохе Древних» сделан не только на философских размышлениях. Роман получился очень насыщенным и наполненным действием. Каждый из героев постоянно оказывается перед очередными проблемами и старается из них выпутаться. Стоит сразу отметить, что роман не для слабонервных. На его страницах просто море крови, причем в буквальном смысле, ведь Зелтурию покрывает кровавое облако. Не обошлось и без жестоких убийств – тот же Кева в черных ангельских доспехах косит врагов сотнями. Батальных сцен тут много, но и без интриг не обошлось. Каждый из героев пытается найти себе союзников и расстроить планы противников.

Итог: «Эпоха Древних» – однозначно, отличный представитель эпического темного фэнтези. Очень мрачный мир, неоднозначные персонажи, неожиданные повороты сюжета – все это можно сказать о нем. Меня очень зацепили описания кровавых ужасов Зелтурии и противоборство богов. Роман получился многослойным и многогранным. Исторические реалии в нем удачно дополняются фэнтезийными составляющими.

Мне приходилось читать довольно мало литературы родом из Чехии, а значит пора расширять географические горизонты. «Война с саламандрами» – нетипичная сатирическая антиутопия, сочетающая в себе элементы научной фантастики, политической аллегории и философской притчи. Через историю о разумных земноводных, которых человечество превратило в инструмент собственной жадности, автор создаёт многогранную критику капитализма, колониализма, фашизма и безответственного технологического прогресса.

В первую очередь книга интересна своей структурой: роман построен как псевдодокументальный коллаж, в котором газетные статьи, научные отчёты, дипломатическая переписка и даже рекламные объявления формируют мозаику событий. Все началось с бравого капитана ван Тоха, который и нашел первых саламандр на далёком необитаемом острове. Аборигены с соседних островов знали о необычных созданиях, но обходили их стороной, считая демонами. Бравого капитана это не остановило, и вскоре он смог наладить с саламандрами контакт и даже заключить взаимовыгодное сотрудничество. Амфибии доставали для ван Тоха жемчуг, а он давал им взамен ножи и гарпуны, чтобы защищаться от акул. Вернувшись на родину, капитан сообщает о своем открытии крупному бизнесмену, который также не прочь использовать саламандр, как рабочую силу. Так, саламандры начали свое шествие по планете, а к чему это привело, можно судить по названию романа.

В своем романе Карел Чапек поднимает много важных тем. Во-первых, это критика колониализма и капитализма. Саламандры – аллегория угнетённых народов, чей труд и ресурсы выкачиваются метрополиями. Их закономерное «восстание» отражает исторические циклы насилия, порождённые неравенством. Во-вторых, автор предупреждает нас о вреде тоталитаризма. Роман написан в преддверии Второй мировой, и образ организованных, милитаризованных саламандр отсылает к росту фашизма, который уже во всю пускал свои корни в Германии 30-х годов. В-третьих, «Война с саламандрами» носит и экологический подтекст. Эксплуатация океанов людьми и саламандрами и их разрушительная экспансия предвосхищают современные дискуссии о климатических кризисах. Действительно, нельзя без последствий воздвигать новые острова и перекраивать береговую линию материков. Ну и в-четвертых, размышляет автор и об этике науки. Слепая вера в прогресс без нравственных ориентиров ведёт к катастрофе. Особенно эта тема актуальна в эпоху искусственного интеллекта и генной инженерии. Люди до последнего отрицают разумность саламандр, несмотря на то, что те обучились речи и сделали немало научных открытий. Это красноречиво описывает эпизод, в котором группа ученых исследует пригодность мяса саламандр в пищу. Это звучит еще более чудовищно, учитывая, что съедают они своего же бывшего сотрудника – саламандру-лаборанта.

Карел Чапек мастерски использует чёрный юмор и иронию. Например, главы, где правительства стран соревнуются в вооружении собственных саламандр, пародируют абсурдность милитаризма. Саламандры – не «злодеи», а зеркало человечества: их агрессия вторична, они перенимают методы своих угнетателей. Финал открыт, подчёркивая, что история циклична, а человек не извлекает уроков из собственных ошибок. Роман выделяется из прочих антиутопий своей универсальностью. Его можно читать как притчу о любой исторической эпохе – от Холокоста до климатических протестов. Каждая глава — удар по новой мишени: от расизма («саламандры не люди, с ними можно всё») до культуры потребления.

К минусам романа я бы отнес схематичность персонажей. Хотя, на мой взгляд, этот прием вполне обоснован: они воплощают социальные роли, а не индивидуальности. Помимо этого, не всем читателям будет просто при чтении именно из-за его фрагментарной структуры.

Итог: «Война с саламандрами» – это не только классика научной фантастики, но и философский манифест. Чапек не даёт ответов, но заставляет смеяться сквозь ужас, задаваясь вопросом: не саламандры ли мы сами в глобальной системе, которую создали? Роман обязателен к прочтению всем, кто задумывается о будущем, где технологии и мораль идут рука об руку – или враждуют насмерть.

«Луна светит безумцам» – второй роман масштабного цикла городского фэнтези «Архивы Дрездена». Сам цикл представляет собой интересное сочетание фэнтези и нуарного детектива, что встречается совсем нечасто. Стоит сразу отметить, что в «Архивы Дрездена» входит очень много книг, что может отпугнуть некоторых читателей. Однако, на мой взгляд, это не сильно важно, т.к. каждый том – это отдельное расследование. Тогда возникает вопрос, а можно ли читать романы не по порядку. И да, и нет. Дело в том, что, хотя в разных книгах главный герой берется за совсем разные расследования, между ними все же есть сквозные линии, связанные с второстепенными героями.

Гарри Дрезден – волшебник-детектив, занимающийся расследованием разных потусторонних происшествий. Он работает как самостоятельно, так и сотрудничая с полицией. В первом романе, «Гроза из преисподней», Гарри боролся с темным магом, убивающим своих жертв во время грозы. По ходу расследования ему пришлось столкнуться с боссом чикагской мафии Джонни Марконе. Попутно, из-за недомолвок и недопонимания, Гарри сумел испортить отношения со своим другом – лейтенантом Кэррин Мёрфи.

Во второй книге Дрездену предстоит столкнуться с оборотнями. Оказывается, их существует аж четыре вида. Есть обычные вервольфы – они могут при помощи магии оборачиваться в волка и обратно. При этом их человеческая сущность полностью сохраняется. Гексенвольф оборачивается при помощи особого пояса из волчьей шерсти. Из-за использования очень темной магии с каждым обращением он теряет часть своей сущности, постепенно всё больше обращаясь ко злу. Во время превращения он частично контролирует себя, но перенимает большую часть звериных повадок и рефлексов. В поясе удерживается Дух звериной злобы, который рано или поздно порабощает своего владельца. Ликантропы – ненастоящие оборотни. Они сохраняют человеческий облик, но в душе они – дикие звери. Это полная противоположность вервольфов. Благодаря звериной натуре такие люди очень быстры, сильны и выносливы. И наконец, самый опасный вид оборотня – Луп-Гару. Такие люди были прокляты могущественным тёмным магом и теперь каждое полнолуние оборачиваются монстрами, напоминающими волков. В зверином облике они полностью теряют рассудок и убивают всех, оказавшихся на пути. В облике зверя Луп-Гару практически непобедимы. Этот вид оборотней – жертвы проклятия, и прокляты обычно все потомки этого рода. Что ж, Гарри Дрездену предстоит на своем пути встретить все эти разновидности, к несчастью для него.

Начинается роман с того, что Мерфи показывает главному герою место преступления. Жертва, телохранитель Марконе, оказывается буквально растерзана, и такое явно не мог сотворить человек. Проблема в том, что этим делом занялись агенты ФБР, а Кэррин и сам Дрезден оказываются под подозрением в связи с боссом мафии. Оказывается, что это уже не первый случай, и количество жертв перевалило за десяток. Разве может главный герой остаться в стороне, когда по городу разгуливает опасный убийца?

Во втором томе заметно прибавилось качественного экшена. Я ожидал сценария, близкого к первой книге: Гарри бродит по городу и по крупицам собирает улики. Однако автор решил уйти от шаблона. Буквально с самого начала наш герой оказывается втянут в бешеный круговорот событий. Он постоянно ранен, избит и истекает кровью, но продолжает двигаться к своей цели. Меня немного удивило, что в арсенале такого опытного волшебника, как Дрезден, совсем нет целебной магии. Это бы сильно упростило дело.

Интересно было наблюдать за развитием отношений Гарри с второстепенными персонажами. Продолжается любовная линия главного героя с журналисткой Сьюзен. Вероятно, их отношения можно было бы назвать свободными – они наслаждаются обществом друг друга, но без каких-либо далеко идущих планов. Гораздо интереснее все обстоит с Кэррин Мёрфи. В конце «Грозы из преисподней» их дружба дала трещину, и залечить её будет очень непросто. Удастся ли Гарри вернуть доверие лейтенанта полиции? Да и можно ли винить Дрездена в обмане, если он хотел лишь уберечь друга от Белого Совета и темного мага? Прочие второстепенные персонажи получились очень запоминающимися, начиная с подростков-вервольфов и заканчивая проклятым магнатом.

Итог: На мой взгляд, «Луна светит безумцам» получилась несколько сильнее первой части. Динамика повествования возросла, что пошло роману на пользу. Заметен рост Джима Батчера, как писателя. А я продолжу знакомство с циклом.

«Вместе с маленьким народцем» – отчасти юмористический рассказ о нелёгком труде писателя.

Главный герой, Ной Рэймонд, начал свою писательскую карьеру просто блестяще. Из-под его пера вышло множество прекрасных работ, но в один несчастливый момент его источник вдохновения попросту иссяк. Что же делать писателю, который потерял свой дар, но не мыслит свою жизнь без любимого дела? Однажды он обнаруживает, что его пишущая машинка сама по себе печатает новый рассказ! Оказывается, что это магический народец гремлинов решил поддержать Ноя. А что, если Харлан Эллисон решил просто раскрыть нам свой секрет успеха?

Интересна идея писателя о том, что своими рассказами о гремлинах главный герой возрождает веру в них. А без веры людей, как известно, магические существа жить не могут. Однако могут ли сами люди жить без веры в них?

Итог: Довольно занятный рассказ, оставивший неоднозначное впечатление. С одной стороны, подобный ход уже использовали многие писатели. С другой же, рассказ написан приятным живым языком, да и основная идея подается с довольно неожиданной стороны.

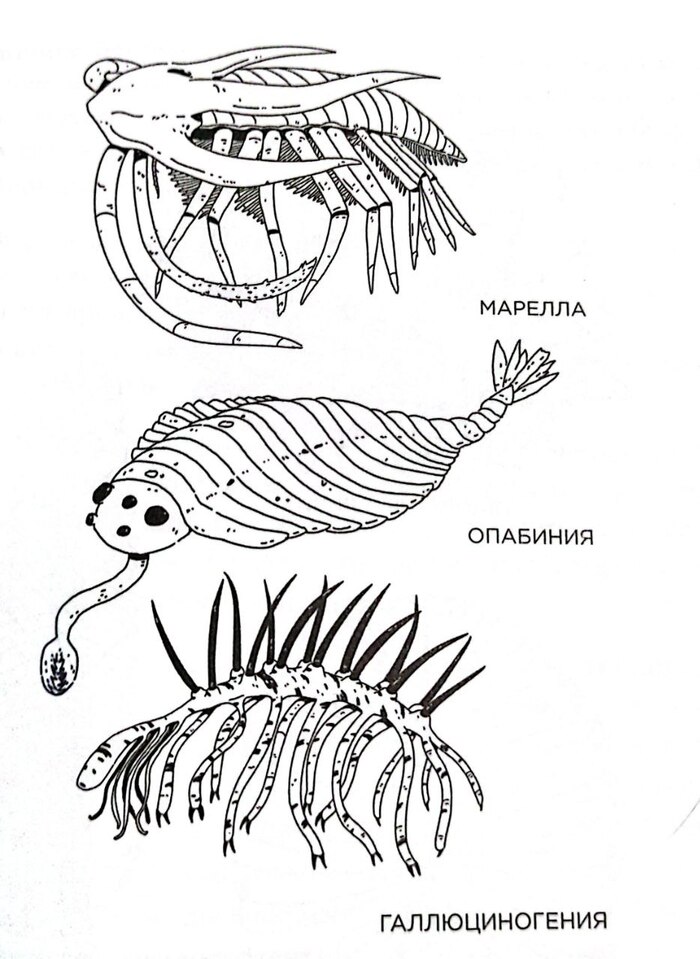

Начнем с того, что я решил в 2025 году читать больше научно-популярной литературы. Было принято решение стартовать с чего-то попроще, и выбор мой пал на книгу французского популяризатора науки Лео Грассе. Он ведёт свой канал на YouTube под названием DirtyBiology, где у него более миллиона подписчиков. Лео закончил магистратуру по специальности эволюционная биология. Именно этому разделу современного естествознания и посвящена большая часть книги.

Эволюция, на мой взгляд, одно из самых интересных явлений в биологии. «Ничто в биологии не имеет смысла, кроме как в свете эволюции» – сказал однажды известный учёный-эволюционист Феодосий Добжанский. Смысл этого выражения становится более понятным при другом переводе: «Ничто в биологии не имеет смысла, если не рассмотрено в свете эволюции». По моему мнению, заявление это полностью оправдано. Большинство явлений в живой природе нужно рассматривать именно с точки зрения эволюционного учения, и тогда многое встанет на свои места. Такой подход избрал в своей книге Лео Грассе. Автор берет какой-либо интересный факт и старается объяснить его с точки зрения СТЭ (синтетической теории эволюции).

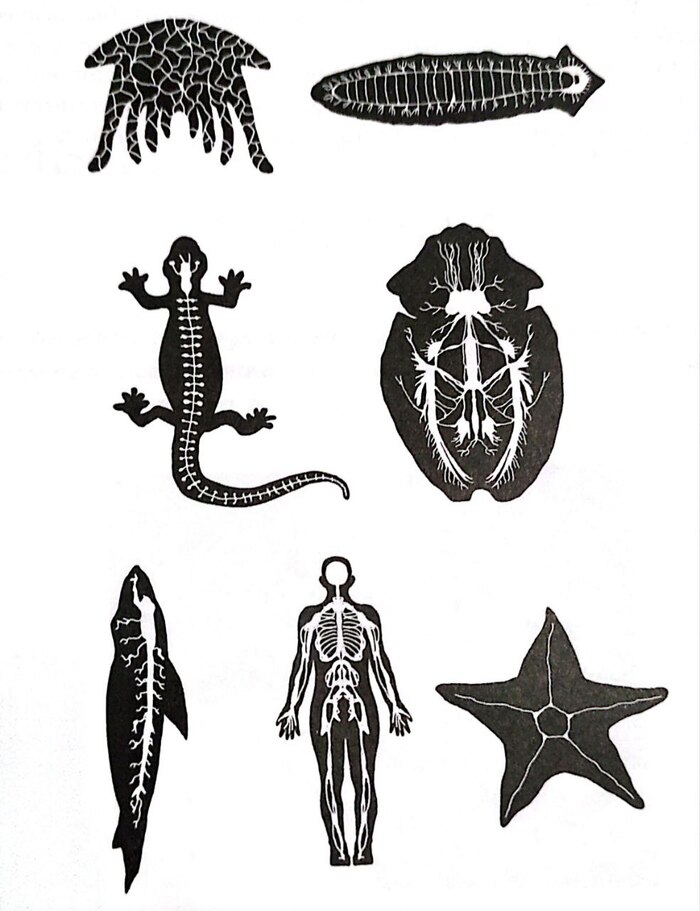

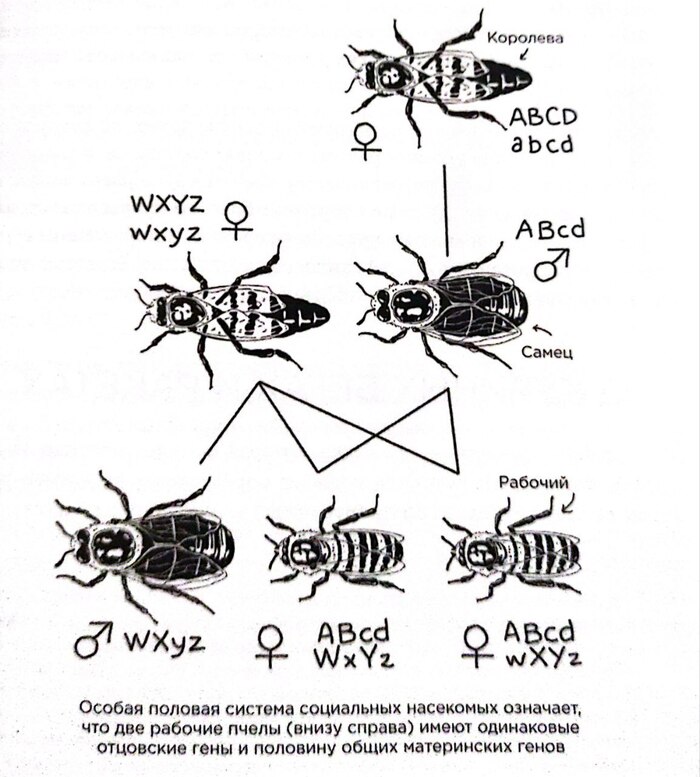

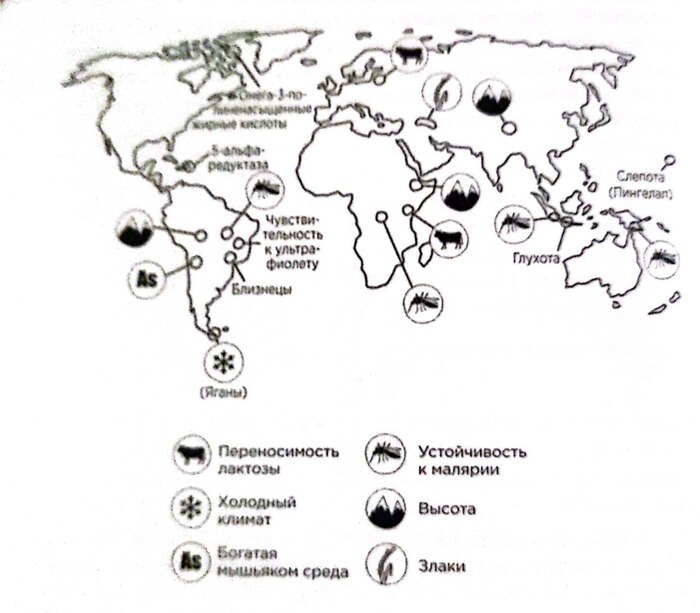

Ну, а что же ждёт нас на страницах книги? Например, мы узнаем, что некоторые бактерии способны образовывать «электрические провода», действующие как нейроны нашего мозга. В свете этого рассматривается сам путь эволюции нервной системы. Также подробно разбирается такой термин как «жизнь». Просто ли человеку, далёкому от науки, дать четкое определение этому явлению? Размышляет автор и о смерти. Почему сама природа закладывает в нас столь печальное событие, и как объясняет это наука? Вопрос пола сейчас крайне остро стоит на Западе. С точки зрения биологии у человека лишь два пола, что бы не говорили разные активисты. А как с этим обстоят дела у других живых существ? Например, у гриба щелелистника обыкновенного их 23328. Зачем столько? Узнаете на страницах книги. Большинство живых организмов на Земле используют половое размножение. Однако, чем оно лучше бесполого? И в чем опасность клонов? Обосновывает автор и причины возникновения многоклеточности. Как и многие другие учёные, Лео Грассе восхищается голыми землекопами. А как иначе, если этот бесшерстный грызун способен жить практически без кислорода. Автор размышляет о природе сотрудничества, возникновении цвета в наших органах чувств и отсутствии уникальных особенностей у человека. Довольно пристальное внимание он уделяет эволюции вирусов и вопросу «почему невозможен вирус судного дня». Конечно же, Лео Грассе не обошел стороной и проблему кроликов в Австралии, которая не решена и по сей день. Довольно интересна история расселения наших предков по планете и возникновения различных адаптаций у жителей разных регионов. Все это помогает нам узнать достижения современной генетики и палеонтологии. Как ни странно, особое место автор выделяет проблеме эволюции гениталий. В книге даже есть глава «20 самых удивительных гениталий животного мира», дополненные иллюстрациями. Рассматриваются и более безобидные темы, например, «Почему существуют бабушки?». Действительно, такое явление существует в природе только у пяти видов млекопитающих: людей, касаток, нарвалов, белуг и короткоплавниковой гринды. На эти и многие другие вопросы вы получите ответы, прочитав книгу Лео Грассе.

На кого же в первую очередь нацелена эта книга? Признаю, что человек, уже близко знакомый с биологией, найдет в ней мало нового. Автор попытался легко и с юмором затронуть нашумевшие темы с упором на исследования разных лет. Из-за огромного количества затронутых вопросов, он не смог досконально углубиться в каждый из них. Поэтому, на мой взгляд, книга подойдёт больше для знакомства с эволюционной биологией. Лёгкий язык и ненавязчивый юмор могут заинтересовать читателей, которые затем прочитают более серьезные книги по этой тематике.

Особенностью книги является огромное количество авторских сносок. Часть из них носит научный характер, но большая часть все же юмористический. На страницах мы увидим множество интересных и забавных иллюстраций, в немалой степени украшающих повествование.

Итог: Если вы хотите познакомиться с эволюционной биологией и узнать больше об окружающем нас мире, можете смело браться за «Любовь и смерть в живой природе». Она вас не разочарует. Да и лёгкий язык с юмором облегчит знакомство с непростыми вещами. Однако, если же вы, как и я (как-никак магистр биологии), уже прочитали немало серьезных книг по этой тематике, вы откроете для себя мало нового. Также рекомендую к прочтению книгу на похожую тематику – Николай Кукушкин «Хлопок одной ладонью».

«Воин-пророк» - вторая часть трилогии «Князь Пустоты» из цикла «Второй Апокалипсис».

События романа стартуют с момента отбытия Священного воинства из Момемна. С самого начала понятно, что среди айнрити нет единства – они даже не могут решить какой дорогой идти. Ещё больше продвижение войск замедляют колдуны Багряных Шпилей, привыкшие путешествовать с максимальным комфортом. Правители и военачальники Людей Бивня постоянно борются за власть и влияние. Разумные доводы просто теряются в бесконечных спорах. Священному воинству нужен истинный лидер, но никто не хочет уступать это место.

Основные сюжетные события относятся как раз к военной кампании. Сражения между фаним и айнрити описаны детально и динамично. Образ колдунов, парящих над войском, выглядит по-настоящему эпично. Бэккер довольно важное место отводит тактике и стратегии сражений, что явно идёт роману на пользу. А вот от названий различных частей и отрядов, придуманных автором, вскоре начинает рябить в глазах. Не совсем понятно, зачем это нужно, если описания этих подразделений нет, а встретим мы их лишь пару раз за весь роман?

Помимо сражений в романе ещё немало эпичных моментов. Одним из самых ярких, на мой взгляд, является переход Священного воинства через пустыню. Корабли, которые должны были доставлять воду и провизию, исчезли, и люди остались один на один с горячим песком и беспощадным солнцем. Каждый день гибли тысячи людей, а выжили лишь самые стойкие или везучие. По итогу в пустыне погибло более половины войска айнрити и все те, кто его сопровождал.

Пережитое испытание не могло не повлиять на самих воинов – они ожесточились. Мы видим резню, которую устраивают Люди Бивня среди мирных жителей-фаним, как бы в отместку за павших товарищей. Например, население многотысячного города было вырезано за одну ночь.

Главным героям сопереживать довольно сложно. Среди них нет ни одного, кого можно было бы назвать хорошим человеком. Некоторую симпатию вызывает разве что Ахкеймион, но и он не лишён существенных недостатков. Вместо того чтобы сообщить своей школе, Завету, о грядущем Втором Апокалипсисе, он постоянно рыдает и терзается сомнениями то из-за своей возлюбленной Эсменет, то из-за бывших учеников, то из-за судьбы Келлхуса, который ему по сути никто. Найюр – свирепый варвар-скюльвенд, преследуемый призраками прошлого. Судьба даёт ему в руки власть над Священным воинством, но вместо того, чтобы стать несокрушимым военачальником, он постепенно сходит с ума от ненависти к дунианину и неразделённой любви к Серве. Наиболее противоречивая фигура в романе, несомненно, Келлхус. Благодаря своим сверхчеловеческим способностям, он быстро завоёвывает расположение и уважение Людей Бивня и вскоре становится новым пророком. При всём при этом, Келлхус хладнокровен, циничен и использует Священное воинство в собственных, лишь ему понятных, целях. Люди для него не более чем орудие. Далеко не всем нравится возросшее влияние Келлхуса, и главный его противник Икурей Конфас. Прославленный полководец сам мнит себя богом и хочет использовать воинство для собственного возвеличивания. Эсменет после исчезновения Ахкеймиона быстро попадает под влияние Келлхуса и становится его женой. Она умна, смела и решительна, что немаловажно для спутницы пророка. Серве же этими качествами не обладает, и поэтому исполняет лишь роль наивной секс-игрушки и орудия манипуляции Найюром.

Хотелось бы отметить особую атмосферу, которая появляется от близости Второго Апокалипсиса. Будто что-то тёмное и могущественное проступает сквозь века и грозит поглотить весь мир. И действительно, шпионов-оборотней Консульта становится всё больше.

Итог: Достойное продолжение первой части. Динамики стало несколько больше, а вот локаций, а, следовательно, и знаний о мире Эарвы меньше. Действие, хотя и довольно неторопливо, движется к своему финалу, а священное воинство к городу Шайме.

С творчеством Лю Цысиня я знаком лишь по его трилогии «В память о прошлом Земли». Сейчас же хотелось бы рассказать о его сборнике, куда вошёл небольшой роман и несколько рассказов. Мне было интересно сравнить более ранние работы автора с его главным творением.

Заглавное произведение сборника – роман «О муравьях и динозаврах» – смотрится довольно нетипично для Лю Цысиня. Я привык к тому, что автор обращает свою фантазию в первую очередь в сторону космоса, но этот роман поначалу напоминает юмористическую фантастику о муравье, решившем помочь динозавру избавиться от застрявшего в зубе мяса. Постепенно приходит осознание, что перед нами скорее сатира над различными эпохами человеческой цивилизации. Правда действие происходит в меловом периоде, задолго до появления людей. Взаимодействие муравьев и динозавров протекает по принципу симбиоза. Также такое совместное развитие носит черты коэволюции – совместной эволюции биологических видов, взаимодействующих в экосистеме. Дело в том, что динозавры наделены развитым мозгом, но их массивные конечности не приспособлены к мелкой моторике. Муравьи же, напротив, ограничены в изобретении чего-то нового в силу очень маленького мозга, зато способны выполнять точную работу. Так, рука об руку, столь непохожие существа и строят свою совместную цивилизацию.

Не обошлось и без конфликтов. Первый разгорелся на религиозной почве – каждый верил в собственного бога и не принимал религию другой стороны. На страницах романа мы видим и прочие человеческие пороки – расизм, жадность и идеологические разногласия. Когда цивилизация Мелового периода вошла в эпоху развитого капитализма, две империи динозавров находились в состоянии, близком к нашей Холодной войне. Лавразия и Гондвана копили ядерное оружие и мечтали об уничтожении противника. Ресурсы на планете также стремительно подходили к концу, т.к. динозавры очень сильно расплодились. Муравьи в этом противостоянии выступали в роли миротворцев и призывали стороны к разоружению, сокращению потребления и загрязнения окружающей среды. Конечно же, динозавры к ним не прислушались. Мне понравилась необычная интерпретация причин мел-палеогенового вымирания, предложенная Лю Цысинем.

Несмотря на шутливо-ироничный стиль повествования, в своем романе автор поднимает довольно серьезные темы. По своей стилистике «О муравьях и динозаврах» напомнил мне, как ни странно, басни Крылова. Автор в лёгкой манере рассказывает нам о Карибском кризисе, чуть не уничтожившем планету в ХХ веке. При всем при этом, Лю Цысинь дотошно продумывает особенности симбиотической цивилизации гигантских ящеров и их маленьких спутников.

Вторая половина сборника отведена сборнику рассказов под общим названием «Песнь кита». И тут не все так однозначно. Проблема сборника в том, что его не объединяет никакая общая идея. Рассказы очень разрозненны и отличаются по качеству и глубине мысли. Например, «Круг» рассказывает нам о покушении Цзин Кэ на императора Цинь Шихуанди. Важное историческое событие для китайцев практически неизвестно российскому читателю. Главной находкой рассказа является построение компьютера из живых людей. Эта идея практически неизменно перекочевала в «Задачу трёх тел», благодаря чему «Круг» смотрится не более чем черновиком будущего романа. В рассказе «Нити» Цысинь размышляет о параллельных мирах, а в «Бремени воспоминаний» – о ненужности врождённой памяти у детей. «Песнь кита» посвящен истории о контрабанде наркотиков, а «Слава и мечты» – самым странным Олимпийским играм в истории. Одним словом, рассказам не хватает некой общей мысли.

Итог: Сборник «О муравьях и динозаврах» понравится фанатам творчества Лю Цысиня. Заглавный роман мне понравился, несмотря на свою простоту. Он остроумен и оригинален. А вот большинство рассказов – проходные. В них чувствуются первые шаги автора в роли писателя. При их прочтении возникает чувство некой незаконченности.