Жизнь и смерть, душа, рай и ад...

11 постов

11 постов

15 постов

4 поста

14 постов

10 постов

45 постов

105 постов

20 постов

46 постов

10 постов

6 постов

9 постов

19 постов

3 поста

7 постов

29 постов

3 поста

110 постов

27 постов

18 постов

25 постов

42 поста

15 постов

39 постов

5 постов

6 постов

14 постов

38 постов

9 постов

В студенческие годы Андрей Мерзликин решил пуститься во все тяжкие, и последствия этого решения привели его на исповедь. Вот только этот опыт первой исповеди оказался очень сложным:

«Подошел к монаху. Начал что-то стихийно говорить. А он вдруг меня перебивает: «Первый раз на исповеди?» — «Да…» С каким жаром он начал меня отчитывать, до сих пор помню… Стою, не понимаю ничего… Потом спрашивает: «Готовился?» — «А это как?» Тут он буквально с криком выгнал меня из храма…

Я был просто разозлен! Я — такой сознательный — пришел рассказать о том, какой я гадкий, и что?! И ради чего я трясся в электричке и стоял в очереди?

Казалось, монах был неправ, когда повел себя так недружелюбно и выгнал из храма человека, который толком ничего еще о церковной жизни не знал. Ведь так можно на всю жизнь от Церкви оттолкнуть. Но у Бога не бывает ничего случайного. И лично мне именно такой опыт был просто необходим — это было единственное средство, чтобы я пришел к пониманию, зачем мне Церковь. На контрасте с таким первым опытом я вскоре пережил нечто совсем другое.

Однажды на Рождество мама предложила сходить в храм недалеко от дома. Просто зайти, постоять. Зашли. Стоим. И вдруг я вижу, как пожилой священник делает мне знак рукой: мол, подойди. Я решил, что, раз зовут, надо подойти, мало ли что человеку нужно. Подхожу — и понимаю: священник, судя по всему, предполагает, что я пришел исповедоваться. А я ничего даже сказать не могу. О чем? Да и зачем? Я вообще об этом не думал. Но священник оказался опытным и начал говорить сам — за меня. И… я с трудом сдерживал слезы. Всё, что батюшка говорил, — стопроцентно в меня попадало. Буквально в каждую мою мысль, которая меня тревожила. То, что я сам для себя никак не мог сформулировать, священник выразил очень четко и назвал вещи своими именами. Он угадал даже то, что я не мог никому рассказать.

Во время этой исповеди я сам не сказал ни слова. И в этот вечер впервые в жизни причастился. И потом после службы мы еще долго стояли и с этим батюшкой разговаривали… Тот груз, который я в себе носил, — его вдруг не стало»...

Личность каждого из нас своеобразна и, более того, неповторима. Казалось бы, все имеют душу и тело, сыщется немало схожих друг с другом людей, но все-таки… Внешность, осанка, манера одеваться всегда индивидуальны, а особенно — наш язык, речь, слово.

Скажи мне несколько слов, и я многое расскажу тебе о твоей душе. Действительно, наше слово волей-неволей обнаруживает то, что сокрыто глубоко в сердце, или, как сказано в Евангелии, “от избытка сердца говорят уста”. В чем же здесь загадка?

Давайте попытаемся исследовать, где рождается в человеке слово. Принято считать таким родоначальником ум, хотя Библия свидетельствует о тесной связи ума с сердцем и не сводит первый лишь к деятельности рассудка. Порожденная умом мысль соприсутствует ему; всякому ведомо, что мысли живут в нас, рождаясь и сменяя одна другую, побуждают ум к внутренней деятельности. Но вот мысль становится словом. Мысль воплощенная, облачившаяся в звуковые или буквенные одежды, есть слово. Слово, исходя из нас и входя в сердце слушающего или читающего, продолжает жить в нас. Сказав или написав, мы ничего не теряем, в то время как воспринимающий наше слово, очевидно, приобретает. При этом слово исполнено некоей духовной силы, источник которой — наше сердце. Эту силу всякий внимающий слову ощущает и осознает. Говорят, что дар слова особенно уподобляет человека своему Создателю Богу. Тайна Божественной Троицы находит свое отражение в человеческой душе. Безначальный Отец (Ум) от вечности порождает Сына (Мысль), который стал человеком, воплотился и именуется в Библии Словом. Третье же Лицо Троицы — Дух Святой. Он исходит от Отца и почивает на Сыне. Наподобие этого и наш ум, конечно, ограниченный и слабый, рождает мысль, которая по воплощении именуется словом. Каждому слову соответствует духовная сила, что исходит от ума, тесно связанного, по Библии, с этим сердцем.

Кратко сказать, слово обнаруживает тайны ума и сердца. Слово раскрывает образ мыслей человека. Слово свидетельствует о том, какая сила, добрая или злая, живет в человеческой душе.

Если слово твое льстиво и обманчиво, проникнуто духом гордыни, досады или раздражительности, если слово исполнено ядом осуждения, то кольми паче сердце, от избытка которого ты говоришь, открывая лишь малое из того, что прячешь в несчастной душе твоей. И напротив, когда слышим слово правдивое и ясное, слово доброе и бодрое, утешающее и примиряющее, нам остается лишь догадаться о том сокровище духовном, каким является душа говорящего. Впрочем, Христос Спаситель велит нам распознавать человека не по словам только, но и по делам. “От плодов их узнаете их”.

Наш образ мысли, или мировоззрение, равно как и язык, находятся в великой зависимости от образа жизни. Человек, ведущий жизнь предосудительную, зазорную, поступающий бесчестно и бессовестно, и философию изберет себе во всем согласную испорченному нраву. И как бы он ни старался замаскировать себя словом елейным и напыщенным — шила в мешке не утаишь. Жестокое или нечистое сердце себя всегда выскажет и нехотя раскроется, поразив и ужалив вдруг простодушного слушателя каким-нибудь едким, циничным или срамным словечком, как бы невзначай сорвавшимся с льстивого и выспреннего языка.

А знаете ли вы, что можно посредством слова вылечить и, более того, воспитать, взрастить душу чистую и прекрасную? Прежде всего должно удалить из своего языка (или, как говорят, лексикона) все слова, задевающие и ущербляющие наше нравственное чувство. “Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших…” — дает нам завет святой Апостол Христов. Покуда мы попускаем подобным словечкам осквернять наш собственный и чужой слух, не может быть и речи ни о какой нравственной, богоугодной жизни. “Говорю же вам, что за всякое праздное слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда; ибо от слов своих оправдаешься и от слов своих осудишься”, — предупреждает нас Евангелие.

Когда же мы, хорошенько потрудившись над собой и своей жизнью, введем в наше сознание, ум и сердце слова воистину святые и нетленные: Бог, Господь, милосердие, целомудрие, невинность, вера, правда, мир, радость и прочие — тогда изменится наш образ мысли и сердце станет доступным для воздействия иной силы, благодати Божией, которая укрепляет христианина в его стремлении исполнять заповеди Евангельские. Но как, спросите вы, ввести в сознание эти дивные слова, как очистить ими ум, дабы Дух Святой освятил и наше сердце, мысли, желания, и поступки? Ответ простой: молитесь. Все молитвы Православной Церкви, начиная от молитвы Господней (“Отче наш”), и являются тем святым звеном, которое соединяет словесное разумное создание, человека, с Богом Словом.

Между прочим, потому Иван Сергеевич Тургенев, великий писатель великой земли, назвал наш язык могучим и прекрасным, что он соединяет в себе, как в едином потоке, две живые струи — стихию священного церковно-славянского языка и стихию меткого, выразительного, емкого и мудрого народного, разговорного, из сплава которых и сформировался не без пушкинского гения русский литературный язык. Еще Михайло Васильевич Ломоносов писал о пользе чтения юношеством церковных книг, а в Древней Руси Часослов и Псалтирь были пособиями для начинающих осваивать грамоту и приобретающих практические навыки чтения.

Убежден, что, если хотя бы у одного из тех, кто читает это имеется личный молитвослов (именно так называется сборник с утренними, вечерними и прочими молитвами), он уже никогда не позволит себе не то что употребить бранное слово, но не сможет всуе, напрасно, произнести имя Божие, что в устах современных людей, к сожалению, слышишь сплошь и рядом.

С детства все мы с вами помним наставления взрослых о так называемых волшебных словах: здравствуйте, пожалуйста, спасибо. Но не все, быть может, вникали в их внутренний смысл. Произнося приветствие, раньше сердечно желали собеседнику долгих лет жизни во здравии и благополучии; употребляя слово “пожалуйста”, выражали почтительное отношение к человеку, старшему возрастом и умудренному жизненным опытом. Именно с этими словами “пожалуй, старче” в старину приглашали в свой дом путника, утомленного дорогой, или просили сесть приглашенного на более почетное место, поближе ко главе семьи. “Спаси тебя Христос, спаси тебя Господь, спаси тебя Бог” — вот что наполняет нынешнее “спасибо” — не простую словесную благодарность, не формулу вежливости, но молитву о спасении, обретении милости у Господа в день Суда. Не ясно ли становится, что, употребляя “со смыслом” эти слова, мы согреваем нашу речь дыханием Божией благодати, делаем наше общение с людьми воистину теплым и сердечным, привлекаем и на собственную душу милость Божию.

Насколько велик дар слова, настолько печальны последствия злоупотребления этим даром. Язык, дарованный нам Создателем для прославления Его имени и умножения добра в общении друг с другом, может быть причиной осуждения на вечную гибель нераскаявшегося грешника! Подумать только, правда Божия, как обещано в Евангелии, взыщет с нас за каждое праздное слово! А ведь любое слово, пустое, бессодержательное, сказанное без смысла и без пользы, может быть занесено в разряд праздных. Что говорить о прочих — острых, колких, скабрезных, пошлых, лукавых?! Вот почему сложилась поговорка: “Язык мой — враг мой”. По счастью, наши читатели знают, что в Таинстве исповеди Милосердный Господь все прощает, если каешься с твердым намерением исправиться.

В заключение мне хотелось бы предложить вам три малых золотых правила языка. Кто исполнит их, перестанет грешить языком, что, согласитесь, вещь немаловажная.

Правило первое. “Думай, что говоришь”. Иными словами, взвесь в уме то слово, которое находится на кончике твоего языка. Подумай как следует, а потом лишь говори. И никогда об этом не пожалеешь.

Правило второе. “Не говори того, чего не думаешь”. Не лукавь, не криви душой. Лучше промолчать, нежели сказать неправду.

Правило третье. “Не все, что думаешь, говори”. Это правило не призывает нас, как, может быть, некоторым показалось, к лицемерию и приспособленчеству. Но оно советует правильно оценивать собеседника и его душевное расположение. А готов ли он сегодня услышать от тебя те слова, которые мирно лягут на его сердце три дня спустя? А принесет ли ему пользу то, что ты намереваешься сказать? А нужно ли ему слышать твое мнение по этому вопросу? А не подведешь ли ты кого, не выдашь ли чужую тайну своим неосторожным словом? И десятки других “А” могут оправдать это правило. Словом, не все, что думаешь, говори.

Некоторые сводили три упомянутых правила в одну золотую формулу мудрой речи: “Думай, что говоришь, кому говоришь, зачем говоришь, где говоришь и какие из этого будут последствия”.

Закончим пространную главу о языке и слове простым пожеланием: друзья, больше читайте добрых, умных, хороших, и в первую очередь, “святых” книг! “С кем поведешься -, от того и наберешься”, — говорит не напрасно русская пословица. Пусть вашим девизом отныне будет древнее: “Ни дня без строчки”. Хотя бы прочитанной строчки, которая отойдет в золотой запас вашей памяти.

Артемий Владимиров

Изба досталась мне старая, древняя даже. Если снаружи ветхость ее можно было попросту прикрыть тесом, то уж внутри кое-что пришлось поменять: пол был щелястый и холодный, рамы — гнилые, стекла — потрескавшиеся, но самое главное — разваливалась печка, старинная, глинобитная.

Существовала некогда несложная технология: из досок сооружалась опалубка, заливалась жидкою глиною, и глину эту долбили потом деревянным пеньком-толкачом, пока она, выпустив всю воду, не превращалась в камень.

Отслужив кое-как одну зиму, трещиноватая печь, не топившаяся лет двенадцать, пока дом стоял без хозяина, стала приходить в совершеннейшую негодность: каждый день я вынимал из ее нутра куски обвалившейся глины. В конце концов, она прогорела насквозь, и дым через щели повалил в комнату. Сколько-то времени я пытался противостоять бедствию, замазывая трещины свежею глиною, но она держалась недолго: высыхая, отслаивалась от стенок, и дым снова пробивался наружу. Стало понятно, что уходить в следующую зиму с такой печкой нельзя. Позвал я самого мастеровитого мужика в нашей деревне. Он поглядел и сказал: «Можно». Мне было поручено разломать реликтовое творение и купить в колхозе огромное количество кирпича — на том и порешили, скрепив договор самым традиционным способом. Помнится, мастеровитый сосед, разглядывая широченные скамьи, пущенные вдоль стен, в задумчивости проговорил: “Да‑а, у пьяненьких мужичков здесь поспа-ато…” Затем еще восхитился прежними мастерами, объяснив, что скамьи сделаны из “цельных плах, да не пиленых, а колотых: брали кряж, надсекали с торца, и начинали в трещину забивать клинья, пока бревно не лопалось”.

Разобрал я кирпичную трубу, разворотил печку, повыносил все во двор, подмел и вымыл запылившуюся комнату. На это ушло три дня. Мастеровитый сосед, возвращаясь вечерами с колхозной работы, всякий раз останавливался перекурить и высоко оценивал мои трудовые свершения. Потом указал, где накопать глины — я и это исполнил, затратив еще два дня. Наконец, когда я решил, что череда моего подвижничества завершена, и теперь за дело возьмется сосед, он вдруг сказал:

— Зятю надо фундамент до холодов положить…

— А после фундамента?

— Можно. Весной. А то ведь в мороз глину не размешаешь.

Ладно, думаю, человек он некрещеный — какой с него спрос?

Следующим взялся за дело самый знаменитый на всю округу печник, проживавший в райцентре. Я приехал к нему, уговаривал, уговаривал, он, как знающий себе цену мастер, отказывался, но в конце концов, согласился. Показал несколько книг, в которых были печи и его конструкции, потряс нагромождением разнообразных знаний о дымоходах, кирпичах и теплопроводности, заявил, что крещеный, но Бог у него в душе — по этим словам безошибочно определятся закоснелый безбожник, — и лишь тогда мы благополучно отправились в мою деревню.

Тут мне пришлось заниматься точнейшими измерениями и черчением на полу, чтобы дымоход будущего печного шедевра попал точно в отверстие от прежней трубы. На другой день я выпиливал огромный кусок пола, на котором должна будет покоиться самая лучшая в районе печь, подводил под края этой площадки шесть кирпичных столбов — заказанный легендарным умельцем фундамент. Потом безостановочно пошли требы, службы, и к мастеру я попал чуть ли не через месяц. Снова привез его домой: заглянув в подпол, он определил, что шести столбов маловато, надо бы — девять. После его отъезда я скорехонько — наловчился уже — соорудил еще три столба под средней линией будущей печки и стал терпеливо ждать назначенного мне срока.

Между тем короткое здешнее лето по обычаю кончилось, начались дожди, ветра, ночные заморозки, спать приходилось в одежде, да электрический обогреватель немного еще выручал.

В назначенный день прибыл мастер. Надел фартук, очки, разложил инструменты и пошел посмотреть приготовленную мною глину. Глина была трех сортов: из ближнего оврага, из дальнего и — размоченные комья от старой печки. Мастер помял пальцами и одну, и вторую, и третью:

— Не нравится.

— Да отчего ж не нравится, когда у нас ею все пользуются?

— А, у вас всегда плохая глина была!

— Шестьсот лет всех устраивала — из нее за это время, поди, не одну тыщу печей сложили… Да и собор, самый большой на всю округу, из этой же глины — кирпичи ведь прямо здесь и пекли…

— Я с этой глиной работать не буду.

— Так где ж взять хорошей?

Он назвал место неподалеку от районного центра. Через год-другой, когда счет крещенных мною пошел на тысячи, а погребенных — на сотни, я нашел бы и грузовик, и помощников, а в ту пору рассчитывать можно было лишь на себя:

— Оттуда мне не привезти.

— Ну а эта не подойдет: не нравится мне ее консистенция — не люблю я с таким материалом работать, — сказал еще что-то про суспензию, эмульсию, ингредиенты и уехал.

И тут, по недостатку духовного опыта, совершил я большую ошибку: надобно было сразу начать молиться за мастера, да не просто, а усиленно или, как мы говорим, сугубо, но я совершенно забыл про несчастного, тем более, что служебная необходимость вновь на несколько дней отвлекла меня от холодного дома.

И вот возвращаюсь, а глина в корыте замерзла… Продрожав в телогрейке и ватных штанах до утра, я начал носить в дом кирпичи: глину приходилось рубить комьями и отогревать на газовой плите в кастрюлях и ведрах…

Так совпало, что в это время один немастеровитый сосед начал класть печку своему сыну и все приходил ко мне для обмена творческими достижениями. Мы, быть может, и помогли бы друг другу, но уже после первого ряда кирпичей задачи наши стали решительно расходиться: он строил обыкновенную русскую печь, а я — неизвестно что, но в размерах, заданных большим мастером под неведомую конструкцию. Попутно выяснилось, что кирпичи мои — а колхоз собрал мне все остатки со складов — разной величины, и оттого ровных мест на стенах сооружения оказывалось совсем немного. Правда, впоследствии всякий новый человек, попадавший в дом, почему-то усматривал в этой щербатости невидимую мною закономерность и восхищался способностями печника, сумевшего выложить столь непростой орнамент: “Это, наверное, работа…” — и называлась фамилия печной знаменитости.

Зато сосед мой видел когда-то, как с помощью деревянной опалубки выкладывается внутренний свод, и рассказал мне об этом, а то ведь я не мог сообразить, каким образом лепится из кирпичей «потолок». Потом выяснилось, что «потолок» получился неправильный: у правильного в каждом ряду должно быть нечетное число кирпичей, потому как самый верхний — одинокий «замковый» — должен распирать своды, а у меня в каждом ряду насчитывалось двенадцать, то есть «замковых» или вовсе не было, или выходило по два.

— Так не бывает, — сумрачно говорил сосед и снова лез пересчитывать.

С большим мастером я встретился только зимой, когда приезжал в дом культуры на детский утренник. Помню, учительница вывела меня на середину зала и спрашивает:

— Дети, знаете, кто к нам пришел?

— Дед Мо-ро-оз! — грянули они, как по команде.

После утренника сталкиваюсь на улице с печником: согбенный, еле ползет. Спрашиваю, что с ним случилось. Оказывается, вернувшись от меня он тяжело заболел: воспаление легких, полиартрит, какие-то осложнения, — так до сих пор выкарабкаться и не может…

— Старуха моя сильно ругалась! “Что ж ты, — говорит, — дурень, сделал? Шестьдесят лет, — говорит, — у нас священника не было, наконец, появился, а ты его выгнать надумал? Да за это, — говорит, — такое наказание может быть…” Вот, руки скрючило: ни кирпич, ни инструмент держать теперь не могу… Велела прощения попросить: без этого, говорит, никакой мне надежды не будет… Так что вы уж…

Тут-то я и понял свою вину: надо было в тот самый день начать молиться за бедолагу.

Спросил он еще, как завершилась история с печкой. Я рассказал.

— А какой, — поинтересовался, — системы, какой конструкции?

— Да бросьте вы, — говорю, — какая уж там конструкция: без шапки можно спать, вот и вся система… Да в своде еще по двенадцать кирпичей уложилось…

— Так не бывает, — говорит.

— Да я и сам знаю, что не бывает, только куда уж теперь от этого денешься?

Он пообещал, если оклемается, бесплатно переложить печь и даже соглашался на нашу глину.

— Теперь, отец, пожалуй, и оклемаемся, если и сам будешь молиться.

— Придется, наверное. Старуха тоже вот… заставляет.

К весне он почти поправился и летом приехал перекладывать печь.

— Как же вам удалось трубу в старое отверстие вывести — ведь все было рассчитано под специфическую конструкцию?

— А эта, что — не специфическая?

— И кирпичей в своде, действительно, по двенадцать.

— Виноват, — говорю.

— Коэффициент полезного действия чрезвычайно мал: уж больно толстые стены, — то есть вы пожертвовали теплом ради излишней прочности… А что это за лежанка? И почему две чугунные плитки? Ну, спереди — это понятно, а сзади-то зачем?

Объясняю, что сначала, как положено, установил плитку спереди, в устье печи, но дымоход получился почти прямой, и от неистовой тяги дрова вылетали под самые облака, а то, может, и выше. Тогда для усложнения дымохода и чтобы не засорять поленьями небеса, сложил еще одну плиту сзади, соединил ее вдоль стены с передней — вот и получилась лежанка, на которой хорошо спину лечить, да и Барсику она очень нравится: зимою, как только с драки придет — и на лежанку, окровавленную морду оттапливать, на морозе ведь не умоешься. А тут: сядет, отворотившись от меня, языком и лапами поработает, потом, зажмурившись, оборачивается — представляет морду для обозрения: переносица исполосована, над бровью клочка шерсти недостает, одно ухо стало узорчато-кружевным, а от другого и вовсе почти ничего осталось. Наконец, осторожно открывает один испуганный глаз — этот на месте, другой — тоже цел. “Все в порядке, — говорю, — молодец!” Он в миг спрыгивает с лежанки и, не замечая миски с едой, направляется к двери: стало быть, еще не последний раунд сегодня…

Мастер сосредоточенно попримолк: вероятно, продумывал технологию переделки и оценивал объем предстоящих работ.

— Вы бы не напрягались, — говорю: — Меня эта печь вполне устраивает.

Он улыбнулся.

Впоследствии мы встречались нечасто, но всякий раз — с неизменной симпатией. Я испытывал искреннее уважение к этому человеку за все, что в наших печных делах довелось ему выстрадать, понять и преодолеть. Похоже, он отвечал точно таким же чувством.

Ярослав Шипов

Большинство из нас живёт в полной слепоте. Надо куда-то выйти, понимаем, что мы заблудились в тёмном лесу. Бум – дерево, бум – дерево, бум – ногу промочил по колено, в болоте увяз. Вот так тыкается и тыкается, но в круге только триста шестьдесят градусов, значит вот так триста шестьдесят раз ткнуться, а потом, если ты с закрытыми глазами, ты забудешь, ты в этот градус тыкался или нет. Где там этот вход? Так можно всю жизнь протыкаться, вместо того, чтобы свет включить и посмотреть.

Господь пришёл на землю и говорит: Я – свет миру (Ин. 8, 12). Ну чего тебе не ясно? А свет ещё имеет свойства такие, он обличает. В темноте всё нормально, свет включил, смотришь: грязный, рваный, голый, больной – ужас! А свет выключил, всё нормально. Одеколончиком ещё сбрызнул, чтобы не пахло, и всё.

Почему не включают свет? А потому что он обличает, а человек больше возлюбил тьму. Во тьме гораздо проще свою собственную истину таким образом представить, закамуфлировать, чтобы она выглядела под истину Божью. Человек инстинктивно, потому что привык, как крот, в темноте прячется от света. В этом вся и проблема у нас. Конечно и рассуждения не хватает, потому что даже абсолютно понятный чёрно-белый текст, и то человек боится воспринимать, потому что такая сила привычки и всякие фобии, всякие обычаи. Они для человека очень трудно переступаемы.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Мракобесие — вольный перевод на русский язык термина «обскурантизм» (лат. obscurans — «затемняющий»), притом сделанный по церковнославянскому образцу, где второй корень сложных слов -бѣ́сїе — «бешенство» является калькой греческих μάργος, μᾰνία — «безумие, помешательство, болезненная тяга к чему-либо» (ср. церк.-слав. гортанобѣ́сїе, чревобѣ́сїе — «чревоугодие»; и҆долобѣ́сїе — «неистовое служение идолам»). Таким образом, буквально термин означает по-церковнославянски «помешательство на темноте». В России понятие возникло в начале XIX века как антоним «просвещению» — понятию, сопряжённому со свободой и прогрессом.

В области философии термины мракобесие и обскурационизм определяют и описывают антиинтеллектуальные практики преднамеренного представления информации в заумной и неточной форме, которая ограничивает дальнейшие исследования и понимание предмета.

Основным историческим и интеллектуальным обозначением мракобесия является:

Преднамеренное ограничение знаний — противодействие распространению знаний;

В 18 веке философы эпохи просвещения применяли термин "мракобес" к любому врагу интеллектуального просвещения и либерального распространения знаний. В 19 веке, проводя различие между разновидностями мракобесия, встречающимися в метафизике и теологии, от "более тонкого" мракобесия критической философии Иммануила Канта и современного философского скептицизма, Фридрих Ницше сказал, что: "Существенным элементом черного искусства мракобесия является не то, что оно хочет затемнить понимание индивида, а то, что оно хочет очернить нашу картину мира и затемнить наше представление о существовании.

Промежуточный итог

Мракобе́сие — враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу, отсутствие элементарной грамотности, непросвещенность. Бездари непросвещённые все попы и верующие короче говоря.

Почему то этот термин очень понравился атеистам, особенно воинствующим, которые всех верующих православных людей нарекли им. В атеистических статьях, постах и комментариях мелькают подобные заголовки и тексты:

«Когда мракобесы проникают в общество, семьи и школы»,

«Православные мракобесы и современное искусство»,

«Мракобесы русской православной церкви»

«Церковное мракобесие против науки»

«Мракобесы отменяют науку»

«Антинаучные мракобесы» и т.д. и т.п.

Приводятся целые списки книг и наук, которые запрещала церковь. Я познакомился с несколькими из статей такого толка, где особая роль отводилась великому русскому учёному М.В. Ломоносову. Его книги яко бы сжигали, рекомендации и рецензии отвергали, в ссылку его ссылали, да и ещё смерть учёного чуть ли не под убийство заказное подвели. Кого приписали в заказчиков, думаю понятно.

Но, к сожалению всех этих горе-авторов, Михаил Васильевич был христианином. Несмотря на сложность своего характера, он не стеснялся показать свою приверженность христианству в публичных выступлениях, а так же в стихах и научных трудах. И делал это не один раз и не два, а многое множество раз, из года в год. Вот некоторые примеры его работ:

Устами движет Бог; я с ним начну вещать.

Я тайности свои и небеса отверзу,

Свидения ума священного открою.

Я дело стану петь, несведомое прежним!

Ходить превыше звезд влечет меня охота,

И облаком нестись, презрев земную низкость.

1747г.

Его перу принадлежит переложение 26-го псалма. Взяться за эту работу и проделать ее так, как Ломоносов, мог только человек, ни на йоту не сомневающийся ни в бытии Божьем, ни в Его благости, ни в Его величии:

Услыши, Господи, мой глас,

Когда к тебе взываю,

И сохрани на всякий час:

К Тебе я прибегаю...

Меня в сей жизни не отдай

Душам людей безбожных,

Твоей десницей покрывай

От клеветаний ложных...

Ко свету Твоего лица

Вперяю взор душевный,

И от Всещедрого Творца

Приемлю луч вседневный...

Для Михаила Васильевича настоящий ученый прежде всего — открыватель Божьего творения. Господь создал совершенный мир, и современный ученый, углубляясь в тайны его устройства, познает гармонию Божьего замысла, воплотившегося в природе. 1 июля 1756 года он произносит в Публичном собрании Академии наук «Слово о происхождении света». Среди прочего ученый тогда сказал: «Испытание натуры трудно… однако приятно, полезно, свято… Чем больше таинства ее разум постигает, тем вящее увеселение чувствует сердце. Чем далее рачение наше в оной простирается, тем обильнее собирает плоды для потребностей житейских. Чем глубже до самых причин столь чудных дел проницает рассуждение, тем яснее показывается непостижимый всего бытия Строитель. Его всемогущества, величества и премудрости видимый сей мир есть первый, общий, неложный и неумолчный проповедник. Небеса поведают славу Божию», — и далее говорит о Солнце, в котором видит величайшее из творений Господних.

В знаменитой работе «Явление Венеры на Солнце» (1761) Ломоносов использует обширные цитаты из творений отцов Православной Церкви Василия Великого и Иоанна Дамаскина, рассуждая о способах толкования Священного Писания. Здесь он прямо и однозначно выражает свою позицию христианина-ученого: «Христианская вера стоит непреложна. Она Божиему творению не может быть противна, нижé ей Божие творение, разве тем чинится противность, кои в творения Божия не вникают».

Ломоносов гениально убежден, что, чем далее наука идет вперед, тем она все больше открывает Божие величие в творении... Так думают и лучшие ученые наших дней.

Для надгробия знаменитого писателя и деятеля Русской Церкви, прославленного Димитрия, митрополита Ростовского, Ломоносов составляет надпись:

"Всемогущий и непостижимый Бог чудными искони делами явил святую Свою великолепную славу и в дни наши. Новыми чудотворениями в России просиявшего, здесь почивающего святого мужа, преосвященного митрополита Димитрия Ростовского и Ярославского, отдавшего Божие Богу: верою, кротостью, воздержанием, учением, трудолюбием"...

Оканчивается эта надпись обращением к людям, ложно верующим и неверующим - одинаково не понимающим духа и сущности религии, видящим в мире лишь одну материальную оболочку вещей:

О вы, что Божество в пределах чтите тесных...

Вперите мысль, чему Святитель сей учил,

Что ныне нам гласит от лика горних сил.

На милость Вышнего, на истину склонитесь,

И к Матери своей вы Церкви примиритесь...

И гробницу самого Ломоносова было бы справедливо украсить этими стихами.

В продолжение, я хотел привести списком имена множества мировых верующих учёных «мракобесов», но это просто нереально здесь, их не десятки и даже не сотни. Всё это можно подробно посмотреть в Интернет. Отмечу, что Согласно 100-летию Нобелевских премий, обзор присуждения Нобелевских премий за период с 1901 по 2000 год показывает, что (65,4%) лауреатов Нобелевской премии определили христианство в его различных формах как свои религиозные предпочтения. В целом, 72,5% всех Нобелевских премий по химии, 65,3% по физике, 62% по медицине, 54% по экономике были либо христианами, либо имели христианское происхождение. Кому интересен список таких учёных, напишите, дам ссылку в комментарии.

Но я всё таки опубликую ниже небольшой список, с именами наших современников, русских учёных, исповедников веры, среди которых есть даже священники и монахи:

Флоренский Павел Александрович (1882-1937) Закончил физико-математический факультет Московского университета, был знаком и дружен со многими знаменитыми поэтами Серебряного века, сам писал стихи и печатался в ряде литературных журналов. Затем поступил в Московскую духовную академию и в 1911 г. принял священство. В 1920-х годах вернулся к занятиям физикой и математикой, работал в Главэнерго, принял активное участие в разработке и внедрении знаменитого плана ГОЭЛРО (Государственной электрификации России). В 1924 г. выпустил большую монографию о диэлектриках. Когда начались преследования, Павел Александрович имел возможность эмигрировать, но счел необходимым остаться на родине, понимая, что обрекает себя на арест, лагеря и мученическую смерть. В нечеловеческих условиях лагерей Флоренский продолжал научные исследования. Так родилась книга «Вечная мерзлота и строительство на ней», и было сделано более 10 научных открытий, связанных с добычей йода и агар-агара в Соловецком лагере. В 1937 г. Флоренский был расстрелян по приговору особой тройки НКВД.

Ухтомский Алексей Алексеевич (1875-1942) Был иеромонахом в миру, делегатом Поместного Собора Русской Православной Церкви 1917-1918 г.г., на котором было восстановлено патриаршество. Активно участвовал в совещаниях по воссоединению со старообрядцами. В 1920 г. Ухтомский был арестован ВЧК и отправлен на Лубянку, где находился до января 1921 г. Интересно, что в тюрьме он читал сокамерникам лекции по физиологии. Однако уже вскоре ученый-монах был выпущен на свободу и возглавил кафедру физиологии человека и животных Петроградского университета. Основной вклад Ухтомского в науку — разработанный им принцип доминанты как новое учение о работе мозга. Эта теория помогает объяснить фундаментальные аспекты поведения человека и психических процессов. За эти работы в 1932 г. Алексей Алексеевич награждён Ленинской премией. Во время войны Ухтомский оказался в блокадном Ленинграде. Участвовал в организации работы учёных на нужды обороны, руководил исследованиями по травматическому шоку. За неделю до голодной смерти он продолжал заниматься наукой и подготовил доклад «Система рефлексов в восходящем ряду», прочитать который уже не успел.

Войно-Ясенецкий Валентин Феликсович (архиепископ Лука) (1877 — 1961) Хирург, доктор медицинских наук, профессор. Лауреат Сталинской премии 1944 года. Его фундаментальный труд «Очерки гнойной хирургии» до сих пор является настольной книгой врачей-практиков. Он написал ряд известных работ и сделал открытия в области анестезиологии. Принял священнический сан в 1921-м году (оцените время — самая опасная профессия в большевистской России!). В монашестве с 1923 года. Оперировал и принимал больных, не прекращая церковного служения. В 1995-м причислен к лику святых. Мощи находятся в Свято-Троицком соборе Симферополя.

Боголюбов Николай Николаевич (1909 — 1992) Советский математик и физик, академик АН СССР, один из основателей Объединённого Института ядерных исследований в подмосковной Дубне. Не скрывал своих православных убеждений. В 1989 году вместе с Ильёй Михайловичем Франком добился передачи верующим здания храма Похвалы Пресвятой Богородицы недалеко от Дубны.

Франк Илья Михайлович (1908 — 1990) Ещё один учёный-физик — основатель Объединённого Института ядерных исследований. Лауреат Нобелевской премии по физике 1958-года.

Раушенбах Борис Викторович (1915 — 2001) Советский физик, один из творцов нашей космонавтики. Академик АН СССР, РАН. Удостоен Ленинской премии в 1960-м году. Герой Социалистического труда, дважды награждён Орденом Ленина. Имел и другие награды.

Лосев Алексей Фёдорович (1893 — 1988) Советский филолог и философ. Доктор филологических наук, профессор. Лауреат Государственной Премии СССР. Написал ряд выдающихся работ по истории античности.

Пузик Валентина Ильинична (в иночестве Игнатия) (1903 — 2004) Ей принадлежит более 200 научных работ в разных областях медицины, в том числе семь монографий. Многие из них признаны крупными теоретическими трудами. Фактически, она стала основателем собственной школы патологов-фтизиатров, которые работают на всей территории бывшего Советского Союза. Научные заслуги В. И. Пузик отмечены наградами (Орден Трудового Красного Знамени, девять медалей, звание заслуженный работник медицины), а её научно-исследовательская деятельность уже в 1940-е годы нашла признание также у зарубежных коллег.

Сикорский Игорь Иванович (1889 – 1972 гг.) Он известен не только своими научными трудами в области психиатрии и судебной медицины, но и как выдающийся общественный деятель. Его высокий авторитет, связи и состоятельное положение в обществе позволили Игорю – пятому ребенку в семье – не только получить блестящее образование, но и участвовать в создании первых летательных средств в Российской Империи.

Добржанский Феодосий Григорьевич (1900 – 1975 гг.) В 1927 г. учёный получает рокфеллеровскую стипендию и отправляется в США на стажировку в лаборатории создателя хромосомной теории наследственности Т. Г. Моргана в Колумбийском университете. В 1931 году он решает остаться в США и становится «невозвращенцем». Работает и преподает в Калифорнийском технологическом институте (1936–1940), Колумбийском университете (1940–1962), Институте Рокфеллера (1962–1970). В 1937 году выходит в печати его Magnum Opus – монография «Генетика и происхождение видов», в которой закладываются основы синтетической теории эволюции. Его блестящие научные достижения отмечены членством в Национальной Академии наук США и высшей научной наградой США – Национальной медалью науки. На протяжении всей своей жизни Ф. Г. Добржанский оставался верующим православным христианином.

Казимирчак-Полонская Елена Ивановна (1902 – 1992 гг.) Выдающийся ученый-астроном, она много лет была председателем научной группы по динамике малых тел при Астрономическом совете АН СССР. За разработки в области астрономии стала лауреатом премии Академии наук СССР им. Ф.А. Бредихина. Как признание огромных заслуг в развитии астрономии ее именем назвали одну из малых планет Солнечной системы. Кроме астрономии Елена Ивановна увлекалась философией и была доктором философии Варшавского университета. С 1980 года активно работала в области библиистики (переводила богословские работы, т.к. хорошо владела польским, французским и немецким языками). В 1987 году приняла монашеский постриг с именем Елена.

Валитов Наджип Хатмуллович (1939 – 2008гг.) Выдающийся ученый нашего времени, профессор кафедры общей химической технологии и аналитической химии БашГУ, доктор химических наук, академик Нью-Йоркской Академии Наук. Будучи физико-химиком сделал ряд открытий, признанных мировым сообществом ученых, в различных областях науки, в том числе и связанной с космосом.

Половинкин Александр Иванович (1937-2018) Доктор технических наук, профессор. Священник Русской Православной Церкви, настоятель храма Рождества Христова Волгоградской епархии, а также первый проректор Царицынского православного университета. С 1983 по 1988 г.г. А. И. Половинкин руководил Волгоградским политехническим институтом в должности ректора. Большое внимание уделял компьютеризации учебной и научной работы, результатом чего стало создание мощного по тем временам вычислительного центра, началось широкое применение персональных компьютеров. Наиболее широко известной его работой стала неоднократно переизданная книга «Основы инженерного творчества». Символичны его награды, которыми отмечены его заслуги как ученого и как священнослужителя: орден «Знак Почета» и орден преподобного Сергия Радонежского.

Священник Глеб Каледа (1921-1994) Защитил кандидатскую диссертацию, работал в учебных заведениях, научно-исследовательских институтах, экспедициях и по совместительству в общеобразовательных организациях. Докторскую диссертацию защитил по теме: “Латеральная изменчивость отложений на тектонических структурах. Ее значение для поиска, прогноза и разведки нефтяных и газовых месторождений”. В 70-е гг. был посвящен в священнический сан.

Игуменья Серафима (Чёрная) (1914-1999) Один из разработчиков космического скафандра, она также изобрела технологию латексного производства. Советский учёный-химик, инженер, монахиня. Настоятельница московского Новодевичьего монастыря в 1994—1999 г.г. в г. Москве.

Священник Фёдор (Конюхов) - Советский и российский путешественник, писатель, художник. Обладатель национальной премии «Хрустальный компас» и мировых рекордов Гиннесса. Первый в мире человек, который достиг пяти полюсов Земли. Первый в России достиг Северного и Южного полюса на лыжах, первый совершил одиночное кругосветное плавание, первый выполнил программу «Семь вершин», вторым совершил кругосветный полёт на воздушном шаре в одиночку, установив два абсолютных мировых рекорда. Священство принял в 2010 г.

Священник Сергий (Вогулкин) — доктор медицинских наук, профессор, одновременно является проректором по науке и развитию Уральского гуманитарного института.

Священник Григорий (Григорьев) – ему, доктору медицинских наук, заслуженному врачу РФ, тысячи людей были спасены от наркотической и алкогольной зависимости.

Священник Владимир (Елисеев) - Продолжает совмещать служение в Церкви с работой старшего научного сотрудника в институте психологии Российской Академии наук, кандидат психологических наук.

Священник Александр (Половинкин) - Заслуженного деятель науки России, профессор, доктор технических наук.

Диакон Сергий Кривовичев - Кристаллограф и минералог Сергей Кривовичев – ученый с мировым именем. Закончил геологический факультет СПбГУ. Защитил кандидатскую, а затем докторскую диссертацию. Работал на кафедре кристаллографии СПбГУ, доцент, профессор, заведующий кафедрой. В двадцать пять лет защитил кандидатскую диссертацию, в двадцать девять — докторскую. За выдающийся вклад в развитие науки награжден медалями для молодых ученых Российского минералогического общества, Российской академии наук и Европейского минералогического союза. Состоял стипендиатом Национального научного фонда США и стипендиатом фонда им. Александра фон Гумбольдта. Соавтор открытия 25 новых минеральных видов на месторождениях России (в честь него назван новый минерал кривовичевит). В 2004 году Сергей Кривовичев был рукоположен в сан диакона. В 2016 г. он получил статус члена-корреспондента Российской академии наук.

Монахиня Нина (Крыгина) - Многие психологи сегодня пользуются разработками по подростковой и юношеской психологии монахини Нины (Крыгиной), которая до принятия монашества была профессором Магнитогорского университета.

Монахиня Анувия (Виноградова) - Археолог, учёный востоковед с мировым именем, приняла монашеский постриг с именем Анувия в 2010 г. Действующий старший научный сотрудник Российской академии наук, член-корреспондент Немецкого археологического института.

Уважаемые атеисты, что скажете о непросвещённости, враждебном отношении к просвещению, науке и прогрессу, а так же отсутствии элементарной грамотности вышеперечисленных людей "мракобесов"?

Теперь, давайте разберёмся, кто же всё-таки такой – настоящий мракобес.

Что напоминает нам этот термин, давайте разберём его? Мрак бесовский или мрачный бес, других вариантов не дано. Со словом бес всё понятно, это низшие злые духи, слуги сатаны. Мрак - это отсутствие света, темнота и тьма. Это физическая и духовная реальность.

Что нам известно о тьме? Тьма и мрак, символизируют все мерзости, пороки и грехи, которыми сатана окружает своих рабов. Как указывалось в начале поста, буквально, этот термин означает по-церковнославянски «помешательство на темноте».

Рабы сатаны живут в постоянном состоянии духовного мрака. Они охвачены тьмой соблазнов, страха и беспокойства. Сатана насаждает в них ложные убеждения, пытается отнять веру и надежду на Бога, заменив их отрицательными эмоциями и безумными идеями. Адепты зла погружены в глубокую духовную бездну, в которой нет света, надежды и истины. Тьма и мрак в жизни рабов сатаны и слуг сатаны проявляются также в их действиях и отношениях с другими людьми. Они проповедуют и сеют хаос и разрушение, заполняют мир злом и насилием, разжигают ненависть и подстрекают к физическим и моральным порокам. Их жизнь наполнена ложью и обманом. Не зря сатану зовут великим лжецом и обезьяной Бога, который всё переворачивает с ног на голову. Так же был и перевёрнут термин - мракобес. Но вернём его на своё "достойное" место.

Мракобес - это человек, живущий во тьме духовного мрака, принявший от сатаны ложные убеждения и знания, им овладевают лицемерие и зависть, неприязнь к людям и зло, он лжёт и обманывает, он проводит свою жизнь в низменных пороках. Теперь становится понятно, кто именно хочет очернить нашу картину мира и затемнить наше представление о существовании.

«Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы» (1Ин.1:5)

В беседе с Никодимом, Иисус Христос говорит: «Суд же состоит в том, что свет пришел в мир; но люди более возлюбили тьму, нежели свет, потому что дела их были злы» (Ин.3:19). Здесь, как и в прологе (Ин.1:5), тьме человеческого греха и неверия противопоставляется свет Божественного присутствия. Под светом понимается Сам воплотившийся Сын Божий, Иисус Христос. Диалог с иудеями в 8-й главе Евангелия от Иоанна начинается со слов: «Я свет миру; кто последует за Мною, тот не будет ходить во тьме, но будет иметь свет жизни» (Ин.8:12). Здесь опять же тьме, в которой ходят не уверовавшие в Иисуса, противопоставляется «Свет жизни», источником которого, как и источником воды живой (Ин.4:14), является Сам Иисус.

В завершении, скажу о главном, о настоящем Православии. Это величайшая наука из наук, искусство из искусств, труд из трудов – которые заключаются в познании своего внутреннего человека, в возможности изменения своей природы и в бесконечном духовном совершенстве на пути к Свету!

Жизнь человеческая очень коротка, но если бы она была не сто лет, а тысячу, всё равно эта тысяча лет проходила бы быстро.

День за днём, месяц за месяцем, год за годом, и потом уже приближается конец.

По сравнению с той вечностью, которая нас ожидает впереди, тот краткий отрезок времени, пока мы живём на земле, не только ничтожен, он вообще незаметен. Говоря математически, это бесконечно малая величина.

Но если посмотреть, какое количество чувств, мыслей, дум, всяких дел человек употребляет на то, чтобы здесь есть, пить и веселиться, оказывается, что большую часть времени.

А о том, какова его участь будет в вечности, к сожалению, человек вспоминает, как это ни парадоксально, тогда, когда его земной жизни начинает угрожать какая-то опасность, тогда он вспоминает о Боге, вспоминает о молитве.

Из этого мы можем сделать вывод: как это ни прискорбно, человек это – бесконечно глупое и недальновидное существо.

Протоиерей Димитрий Смирнов

Есть такая детская сказка «Самовлюбленный Великан». Мы привыкли считать, что сказки развивают воображение у детей. А они не только влияют на детей, но и в очень простой форме доносят до нас великие истины. И те люди, которые в детстве очень любили нас, рассказывали нам сказки для того, чтобы научить нас не географии, философии или социологии, а жизни, и это самое важное.

«Самовлюбленный Великан». Услышав это название, мы думаем: да какое отношение это имеет к нам, и какое нам дело до какого-то великана? Мы вообще хоть когда-нибудь видели великана? Так что само название как будто отсылает нас к какому-то воображаемому лицу. Но позвольте сказать вам, что великан – это не какое-то воображаемое состояние или лицо, которое можно встретить только в сказках. Великан – это не кто иной, как сам человек.

Сейчас вы скажете мне: «А разве человек – великан?» Да, если мы увидим и узнаем его таким, каким его создала любовь Божия, если коснемся творческих предназначений человека, тогда поймем, что он воистину великан. Из чего это видно? Человек – единственное создание, которое может ходить по земле и пребывать на небе.

Человек – единственное создание, которое может ходить по земле и при этом пребывать на небе

И свидетели тому святые. Человек – это единственное творение, которое может существовать во времени и завоевать вечность. А теперь скажите мне, пожалуйста: разве каждый человек, этот образ Божий, не великан? Когда он шагает по земле и может пребывать на небе, когда живет во времени и становится обладателем вечности? Из одного этого уже явствует великанство человека.

Любовь Божия не могла создать человека каким-нибудь червем, но только великаном, реальным великаном. Знаете, что сделал однажды великий философ Диоген? Всем известен случай, когда он среди бела дня взял фонарь, вышел на дорогу и, когда его спросили: «Что ты делаешь?» – ответил: «Ищу человека!» Это значит, что мы потеряли человека, которого создал Бог. Потеряли его, сломали, умертвили, похоронили, вычеркнули его.

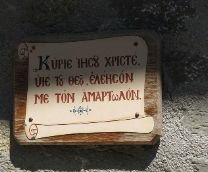

Да, конечно, мы потеряли человека. И великий философ таким простым способом преподносит нам эту великую истину. Мы потеряли человека. Церковь учит нас, как посредством своего помысла, души и самого своего существования всегда находиться близ Христа: непрестанно повторяя молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй мя». Христос – наша родина. И Церковь учит нас повторять: «Господи Иисусе Христе, помилуй мя!»

Эта молитва – замечательное напоминание, она указывает нам на наш мрак и грех, с одной стороны, и на любовь и милость Христа – с другой. Это непрестанное напоминание о том, чтобы мы помнили о Христе, Его милости и никогда не разочаровывались. И чтобы бросали в эту милость свой грех, в этот свет – свою тьму. «Господи Иисусе Христе, помилуй мя» – какое прекрасное напоминание!

Филипп II, этот великий царь, не ведал о Христе и не был учеником святых отцов, но постоянно повторял, напоминая себе: «Помни, что ты человек!» Как мы непрестанно произносим молитву Иисусову, Филипп в своей мудрости и опыте повторял эти слова. То есть не забывай, что ты человек. Когда забуду, что я человек, образ Божий, тогда я реально поверю, что я червь, а не великан. Поэтому великан из сказки – это не какая-то незнакомая нам фигура, не мифическая личность и «сказочное» состояние. Великан – это человек.

Когда забываю, что я – образ Божий, тогда я – червь, а не великан

Но он, к сожалению, забывает о своем величии, уникальности, вечности, и его крах и грех часто сводятся к тому, что он становится червем. Великан, это творение Божие, соприкасающееся с небом и вечностью, по своему способу существования делается червем. Совершенно забывает, чем он реально является.

Да, великий философ Диоген хотел найти человека, и Филипп постоянно твердил: «Не забывай, что ты человек!» А я за столько лет и веков своего существования вдали от Бога потерял человека и сейчас пытаюсь найти для себя образец. Но кто может дать мне этот образец, ту личность, которую я потерял? Кто?

Но Страстной седмице мы услышим голос, который появляется, чтобы сказать нам о многом. Голоса в Евангелии не случайны. Мы услышим, как Господа будут бичевать, мучить, осмеивать, увидим, как Он входит в Преторию и тут появляется Пилат – но кто же ждал, что его голос окажется таким назидательным, таким пророческим! Пилат приходит и указывает на Этого осмеянного, истерзанного, оплеванного, преданного Христа и говорит:

– Вот Человек! (ср.: Ин. 19: 5).

Я лишился своего величия, похоронил свою личность, забыл, кто я такой реально, утратил всё в тот миг, когда потерял Бога. Я потерял человека, потерял ориентир, и тут приходит Пилат и вновь показывает мне образец человека. И Кто же это? Христос.

Пилат говорит бесценные слова:

– Вот Человек! Ты ищешь образец? Хочешь заново собрать то лицо, которое утратил, которое похоронил? Хочешь найти черты этого человека? Взгляни на Христа – вот идеальный образец, в котором заключены величие, необъятность и высота человека.

Уникальный образец – это Христос. Поэтому святой Иоанн Лествичник и говорит: «Каков христианин? Он подражатель Христу, который смотрит на лицо Христа, на жизнь Христа и подражает Христу в слове, помысле и деле, а не поверхностно и внешне». Другими словами, святой показывает нам, как реально подражать Христу.

Когда подражаешь Ему, ты находишь человека, которого потерял, снова возвращаешься туда, где был раньше, к своему первоначальному месту и высоте, и снова становишься великаном, потому что таким тебя создал Бог.

Хотите увидеть еще одну черту величия человека? Это его свобода. Какое еще существо свободно? Никакое существо больше не свободно, а человек, ты видишь это, действительно свободен, и это говорит о том, что он великан. У зверушек есть инстинкты, а человек свободен. Но что же его освободило, что дало ему эту неограниченную свободу? Божия любовь. Так выражает себя Божия любовь.

Величие человека и в его свободе. Эту свободу дала человеку Божия любовь

Слова одной замечательной песни гласят: «Пока люблю, я дарую тебе свободу». И мы видим свободного человека. Глядя на эту свободу, имеющуюся у человека, мы делаем вывод о Божией любви. С какой стороны ни подойди к человеку, этому великану, повсюду мы видим и ощущаем Божий дух, Божию любовь.

Человек – это великан, он поистине свободен, во времени покоряет небо, шагает по земле и достигает неба. Но эта свобода человека бывает ограничена, потому что грех – это ограничение, а страсть – замыкание, и ими ограничивается неограниченная свобода человека. В них сидит взаперти необъятный человек, великан. Великан вдруг приходит и закукливается в какой-то страсти и превращается из великана в карлика, если снова обратиться к детским сказкам.

Это мой крах и мой грех. Вы видите, как исчезает моя свобода, исчезает всё, что указывает на неограниченные измерения, имеющиеся у меня: на высоту, которая у меня есть, на глубину и ширину, которые у меня есть.

Вспомните слово Божие, где Бог говорит первозданным людям: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт. 1: 28). О чем это говорит? Разве Бог дал бы тебе что-то такое, с чем ты не мог бы справиться? И что же Он говорит? Не просто создавайте детей, Он не это имеет в виду, а растите вглубь, умножайте свою духовность и этой своей духовной глубиной, высотой и величием овладевайте землей. Постарайтесь дотянуться до всего.

Здесь видно, каким Бог создал человека и до какого уровня он пал. Ведь я уже не могу дотянуться даже до своего ближнего. Дошел до того, что не могу прикоснуться к тому человеку, с которым мы годами едим за одним столом, спим в одной постели, живем в одном доме.

У нас есть возможность и духовные измерения через Божию любовь достигнуть всего и завладеть всем. Покорить небо и землю. Но я заперт и ограничен. Мой грех – это утрата моей свободы, я потерял ее, и когда я ее теряю, мой мир и радость распадаются.

Мой грех – это утрата моей свободы, утрата моего величия

Кто из людей когда-нибудь ощущал радость в пылу страсти? Да, я удовлетворяю свою страсть, но разве это радость? Как говорит народ, воскресная радость и понедельничная горесть, и потом я снова окунаюсь в то же самое, и снова терзаюсь. Потому что я заперт.

Что же такое духовная жизнь? Это моя единственная революция и провозглашение моей независимости от греха, страсти. Я вырываюсь из узких цепей и становлюсь великаном.

Многие думают: «А разве великаны бывают?» Ну что ж, повернись и взгляни на святых, этих великанов веры, любви, смирения, мира, терпения, молитвы. Святые были великанами. А отсюда я прихожу к выводу, что духовная жизнь – это объявление восстания против того, что меня ограничивает, чтобы всё это разорвать, вырваться и начать свое восхождение в то, чем я реально являюсь, в то, что мне реально определил Бог.

Падение означает из великана превратиться в карлика. Вот что оно такое. Падение означает из вечного стать недолговечным, отречься от твоего величия, высоты, вечности, свободы, самой своей жизни, любви, которая является не чем иным, как сутью твоей жизни. Это – падение.

Один писатель объясняет, что такое реально человек. «Эх, несчастный человек, ты можешь горы сдвигать, творить чудеса – а утопаешь в нечистоте, лености и неверии? Ты Бога несешь в себе. Бога несешь, а Его не знаешь, узнаёшь Его только в час смерти, но уже слишком поздно». Ты Бога несешь в себе, у тебя есть Бог, ты можешь горы передвигать, досягать до неба, нести в себе Бога каждый миг и делать этот миг вечностью. А ты прозябаешь среди нечистоты и своими неверием, леностью каждый день погибаешь.

Тот же автор говорит и о другом: диавол может войти только в ад. Не правда ли? Диавол может войти только в ад. А ангел входит только в рай. Человек же входит куда захочет. А теперь подумай: что же такое человек? Ты можешь войти в ад, превратить всё в ад, а можешь войти в рай.

Есть такой великий писатель, и он заслуживает того, чтобы вы его прочли. Сейчас я смотрю на лица молодых людей – читайте, дети! И знайте одно: если сердце открыто, то художественную ли литературу ты читаешь, историческую или стихи – это приведет тебя к Богу.

Автор этот глубоко правдив. Его зовут Менелаос Лудемис. Послушайте, что он говорит о человеке: «Первый крик человека – это плач. Когда человек рождается, он плачет. Потом люди или становятся людьми и плачут, или становятся чудовищами и заставляют плакать других». Таково определение человека от этого великого писателя: или ты человек и плачешь, плачешь перед Христом о своем грехе, плачешь перед другим человеком оттого, что огорчил его, уязвил, и остаешься человеком, остаешься на высоте и не теряешь своей высоты, – или же становишься чудовищем, скотом, в тебе всё каменеет и некрозирует, и ты заставляешь плакать других.

Сегодня мы стали до того холодными, что даже не можем заплакать. Забились поры души, и человек не может заплакать. Сидим бесчувственные перед телевизором, смотрим на то, как кто-то испытывает боль, другой хоронит ребенка, третий плачет, смотришь на город, превращенный в руины, на то, как из-под завалов извлекают крохотных детей, – и в это время ешь! Как же мы очерствели до такой степени, как окаменились так сильно? Неужели мы больше не можем заплакать? Посочувствовать другому?

Это состояние болезненное, потому что оно выдает душу, которая не может себя выразить, пошевелиться, которая не может подняться, это больная, парализованная душа. Никифор Бретакос, наш великий поэт, чтобы показать, что такое человек, поскольку мы об этом забыли, говорит: «Вся вселенная – это раковина, в которой вылупилась драгоценная жемчужина – человек». Эта жемчужина имеет вечную ценность, и если я пойму, как я ее выбрасываю, как ее принижаю, как закапываю ее в землю каждый день, тогда я осознаю и почувствую свой крах, свой провал, свой грех.

(Окончание следует)

На первую исповедь Дмитрий Певцов пришел после прочтения книги владыки Тихона (Шевкунова) «Несвятые святые». Вот что он рассказывает об этом моменте:

«После прочтения книги я вдруг увидел себя и ужаснулся: чем я жил 50 лет и был, в общем, доволен, считал, что я-то еще нормальный! И вот когда я увидел этот ужас, это не ввергло меня в уныние, у меня появилась надежда, что я могу что-то с собой сделать. Потому что есть путь — вот они, пути, указаны святыми отцами.

Как-то на исповеди я говорил, говорил, говорил, батюшка слушал, слушал, потом посмотрел на меня и говорит: «Падай — поднимайся, падай — поднимайся». И в этом великий смысл. Потому что, если нет надежды, какой смысл подниматься? Пошло оно… в штопор, вниз и… Люди искусства, они все такие нервные. Я, слава Богу, не отношу себя к людям искусства. Я понимаю, что есть воля человеческая — моя и моя совесть, и Господь Бог, который меня любит за что-то, я не понимаю за что. И есть надежда, что можно стать лучше и можно свою душу подготовить к тому, для чего мы все живем»...