Вена: между фасадами

9 постов

9 постов

2 поста

1 пост

2 поста

Вчерашняя воскресная прогулка по первому району Вены. Фотографировал на Nikon D3200 + Nikkor 18-300mm.

Здарова, народ! Наш отпуск уполз, как краб по раскалённому песку, и вот мы снова в Вене. 14 дней гоняли с сыном и женой по греческим островам: ели, пили, ругались с торговцами, загорали и влипали в приключения — от кайфа до треша. Так что пристёгивайся: впереди хардкор, местные коты, драка с воришками, вино, угар и прочая сочная жесть от мужика, который решил вывезти семью на море.

Прилетели! Аэропорт тут — не аэропорт, а будка диспетчером. Пять минут — и мы уже с чемоданом на улице. Автобус до города — 3 евро с носа. Цена за билет, а не за комфорт. Сначала ехали норм, потом ввалились люди, как в магаз на акцию «купи один — получи в пах». Народ набился так, что моя правая почка начала играть в «Тетрис» с соседской. Атмосфера культурная, почти театральная: трагедия, комедия и щепотка простонародного фарса.

Отель мы взяли скромный — ни тебе «Хилтона», ни клоповника, а что-то между: на одну ночь перекантоваться и утром свалить. Главное, чтобы плесени было не больше, чем постояльцев. От остановки шлёпали минут пятнадцать. За это время я успел возненавидеть чемодан, отцовство, всех местных котов с амбре, свою прошлую жизнь и греческое понимание слова «благоустройство».

Сам Родос выглядит так, будто его пытались оживить после комы, но хирург был пьяный и без очков. Грязь, асфальт в стиле «бомбанули и забыли», пешеходные зоны словно кто-то чертил палкой по песку, а светофоры живут по законам квантовой механики. Коты тут особенные — все с шрамами, перекошенными мордами и взглядом ветерана, который видел дно ада.

И движуха на каждом перекрёстке! Каждый второй считает святым делом врубить своё музло на всю округу. Один долбит техно, другой шпарит сальсу, третий вообще включил что-то, что, кажется, написал Охлобыстин под грибами. Но нам эти пляски до лампочки. Мы — культурные извращенцы: дай нам руины, древние стены и прочий каменный фетиш.

Кидаем шмот в номер и идём ужинать. Обычно я после восьми не ем — дисциплина и ЖКТ у меня в почёте, но семья в приоритете. Надеюсь, местное вино не будет вязать язык так, как здешние тротуары выворачивают суставы.

Утро началось с завтрака, и после вчерашнего гастрономического избиения — когда нам на стол ввалили еды, как на молдавскую свадьбу на 200 человек, — мы решили действовать с умом. Взяли по скромному: я — сэндвич с яйцом и овощами, жена — с сыром и авокадо, а для сына круассан с джемом и чай.

В Греции «сэндвич» значит «засыпь клиента едой, будто он только что отбегал марафон и сжёг пять жизней». Эти бутеры были размером с кирпичи, нафаршированы так, что я даже кофе не допил. Повторяю: Я. Не. Допил. Кофе. Поллитра капучино, не меньше. Моя внутренняя тревожная бабка в этот момент только охнула и пошла креститься.

Поняв, что завтрак чуть не победил нас, выкатываемся в старый город. Время — десять утра, солнце шпарит как в аду с морским бризом. Минут через тридцать пешком мы уже в толпе: половина сгоревшие, половина с магнитиками «Я ♥ Родос».

И тут две девицы лет по двадцать липнут к жене: ни вперёд, ни назад. Я начинаю шнурки вязать, воду пить — они всё равно рядом. Потом одна «спотыкается» и толкает жену в спину. Ага, случайно, конечно. Хотелось спросить: «Детка, ты кого наеб@ть решила?»

Воровка таки полезла жене в сумку — и тут же получила от неё по лицу. В ответ швырнула бутылкой колы в голову, но жена успела закрыться рукой. Тут уже и я вручил такую оплеуху, что она села на жопу и заодно предупреждением: не свалишь — голову оторву. И тебе и твоей подруге. Подружка стояла рядом, хлопала глазами и бубнила что-то по-турецки, кажется.

Подъехал мужик с ушами, будто их Хабиб лично тренировал. Мол, здоровый бугай девушек обижает, а он заступиться хотел. Выяснилось — Адам, дагестанец из Германии. Услышав, что это воры, встал на нашу сторону, спросил, умею ли я драться, а о вдруг сообщникик прибегут. Девочек как ветром сдуло, а Адам объяснил нам, что в старом городе воруют постоянно, и что за такое, по-хорошему, пальцы ломают. И чт осына мне надо обязательно на борьбу отдавать)

В полицию мы не пошли — зачем тратить день на этот бюрократический цирк. Итог: никто ничего не стащил, жена цела, Макс воинственен, я — злой, мокрый, но с чувством морального превосходства. Дальше — прогулка по замку.

После Родоса мы, как ошалевшие ломанулись на юг острова — в своё логово, отель TUI BLUE Lindos Bay, что стоит впритык к городку Линдос. И надо признать, место оказалось на редкость приличное. Самое сладкое — номер нам впарили выше классом, чем мы бронировали. Видимо, или жара мозги расплавила, или администратор в момент заселения думал о чём-то другом.

На следующий день до них дошло, что «что-то тут не так». Но забирать номер не стали, доплату не запросили. Только намекнули: мол, братцы, черканите нам на TripAdvisor что-нибудь милое.

Ага, держите карман шире. Как говорила моя первая училка, когда я пытался сбыть ей легенду «домашку съела собака» — «Не прокатит, мальчик». Посмотрим, говорю. Обещать не стану. У меня не тот темперамент, чтобы петь оды за простое человеческое поведение. Если и напишу, то без розовых соплей — как было на самом деле.

Но скажу честно, отель реально крутой. Если бы я был, скажем, Викулей из Инсты — любительницей шведского стола и «всё в одну тарелку» да с мартини с колой, я бы визжал от счастья и постил сторис с сердечками. Но я — 37-летний мужик, который трезво и холодно смотрит на окружающий его мир. Так вот, с утра тут можно выйти, вдохнуть воздух и на пару минут почувствовать, что жизнь удалась. А это уже показатель.

Комната с видом на море зашла, как холодное пиво в зной. Море, пляж — кайф, вода — просто жидкий оргазм! Пляж — нормальная галечка, босиком приятно, не как по кошачьему сральнику. Для нас топ: жопа не в песке, полотенце не превращается в панировочные сухари, песок в уши не засыпает. Три дня валялись, плавали, загорали, точили фрукты, читали книги. Макс нанырялся до одури, а я даже пробежку в зал забабахал.

На четвёртый день щёлкнуло: «А давай-ка лодку снимем!» Берём моторку на три часа, выкатываем за буйки и — «Газ в пол, прощай, берег!» До этого я сидел в лодках только на вёслах — как в старом советском фильме про любовь под баян. А тут 30 узлов, примерно 55 км/ч! Море понимаешь сразу — не австрийский автобан, а каждая волна как встречный дальнобой с кирпичами. Но мы не промахи — нарезали бухты, покупались, визжали с сыном как подростки.

На обратной дороге руль взяла жена. Сначала аккуратно, как на экзамене, но потом решила, что она морская ведьма, и мы подпрыгивали на волнах так, что я держался за поручни и за Макса, как дед за пенсию. Она ржала, я дрожал, Макс орал "мама, давай быстрее!" — вот такой день морского безумия.

Следующая точка — Esperos Palace Resort & Spa. Курортный филиал гламурной вселенной, где ценник за бокал апероля, кажется, растёт с каждым кубиком льда. По сравнению с предыдущим местом — дороже, но публика настолько унылая, что я невольно вспомнил собрание жильцов в своём поселеии в Вене: там хоть матом ругаются и агрессию проявляют. Пляж пустует, как холодильник холостяка, а все тусуются у бассейнов, уткнувшись в телефоны и глушат апероль, разведённый минеральной водой. По 7 евро за бокал!

Но, честно, кайф полный: места хватает, вертишься как хочешь — никому не мешаешь. Минус курорта — вокруг пусто, одни скалы и козы, которые смотрят на тебя, как на очередного дурачка.

Четыре дня валялись на пляже, переворачиваясь, чтобы не поджариться с одной стороны. Заплывы с Максом — эпические и по часу. Солнце так припекало, что мы с ним чуть не превратились в шкварки.

Территория отеля — огромная, с зеленью и бассейнами, я насчитал штук десять. Некоторые соединены бетонными «канавами» глубиной по грудь ребёнка — дети там носились, как дикие форели, от бассейна к бассейну. Взрослые бассейны отдельно — глубже, холоднее, без малолеток. Но нам были они ни к чему, когда море в 100 метрах.

Создаётся впечатление, что русскоговорящих тут полотеля. Русской речи — дофига. Пожалуй, только памятника Пушкину не хватало в лобби.

Контингент — полный калейдоскоп. Толстячок с пузом, как перед родами, с якорем на полплеча, весь в поту, орёт вполголоса на какую-то Галю, мол, "в Дубаях кормили лучше". А на ужине — парни в белых рубашках и розовых худи, с бородками, словно нарисованными ваксой, в солнечных очках, с часами по килограмму, обсуждают свои стартапы.

И вот, между этими криками и стартапами — немецкие пенсионеры. Это вообще отдельная каста. Они на своём дзене: купаются в море — как в святой воде, потом спят, потом опять купаются. И обязательно «всё включено». Овсянку на завтрак, пиво на обед, красное вино на ужин. И обязательно картошка фри — отличительная черта, по которой почти всегда можно определить, немцы это или нет. Короче, до конца пребывания в этом отеле я выключил все свои внешние сенсоры

Следующая точка — Сими. Из Родоса туда плывёт паром. Начинаем с Гиалоса — это порт на острове. Милый, живописный, как открытка с бухими котами.

Отсюда вверх по главной лестнице Кали Страта — настоящее средневековое испытание на выносливость. Наверху — Хора, не женщина, а верх города. Белёные дома, кривые вывески, лавки, кошки — романтика зашкаливает. Правда, сильно пахнет котами. 🫣

Шли по Гиалосу. Сначала башня с часами — вроде ничего особенного. Потом БАЦ — церковь с башней, как будто её строил гречекий бог. Рядом здание полиции с фашистской строгостью, итальянцы явно не зря. Шаг в сторону — «Голубь мира» от Костаса Валсамиса.

Чуть дальше мемориал капитуляции немцев 1945-го. Всё бы торжественно, да мужик на лавке громко «пощёлкал» — момент испорчен. У набережной — статуя ныряльщика, который в начале 20 века на задержке дыхания опустился на 80 м, чтобы освободить якорь.

Лодки, сети, запах моря, солнце палит — сразу ясно, что Греция. Но тут же яхты за пару миллионов, бородачи с сигарами и «силиконовые» бабы с 20-сантиметровыми ногтями, терпящие отпуск ради сторис.

Магазины с туристическим хламом — от деревянных ослов до сушёного орегано, которое потом год валяется на кухне. Еда — огонь: свежая рыба, кальмары, осьминог, креветки — кайф. А сырные пирожки — на вид тапок, на вкус — удар счастья. Макса они впечатлили.

На этих островных гулянках понимаешь: ты уже не турист, а часть горячей греческой сказки. В 14:30 — монастырь Архангела Михаила. Дорога — лазурь, блестит как в рекламе шампуня. В бухте Паномитис вода почти питьевая (но лучше не надо, рыба там своё дело делает).

Монастырь XVII века с серебряной иконой Архангела. Двор огромный, два музея: церковный с иконами и дарами, этнографический — как жили на Сими без интернета. Ещё библиотека с византийскими рукописями, пахнущими пылью и смертью — прямо как мои студенческие конспекты. На Сими больше 250 церквей и монастырей, и почти все содержат семьи, без всяких госпрограмм.

В 8 утра мы уже торчали у пристани, как два идиота на показ, а солнце решило устроить нам допрос с пристрастием. Я был мокрый, как конь после скачек. Макс капризничал. К счастью, на пароме работал кондиционер — иначе я бы там и сдох, оставив после себя только кроссовки.

Через полтора часа паром причалил к Косу. До отеля ехали на такси.

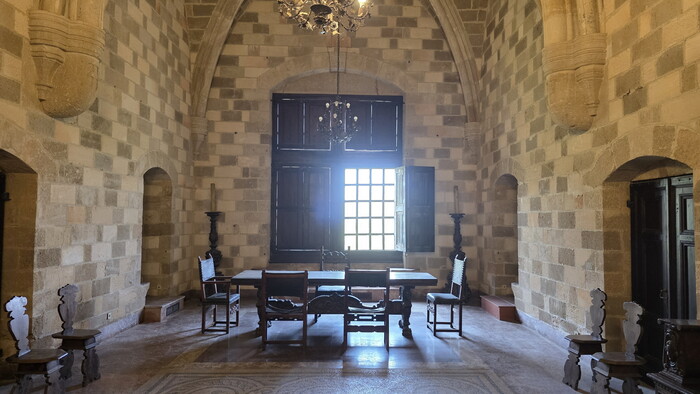

Пятизвёздочный отель в имперском стиле: потолки высокие, люстры огромные, окна такие, что через них танк проскочит. И при этом туда впихнули кучу современных наворотов, которые выглядели не как «АлиЭкспресс», а как реально крутое комбо. Респект архитектору.

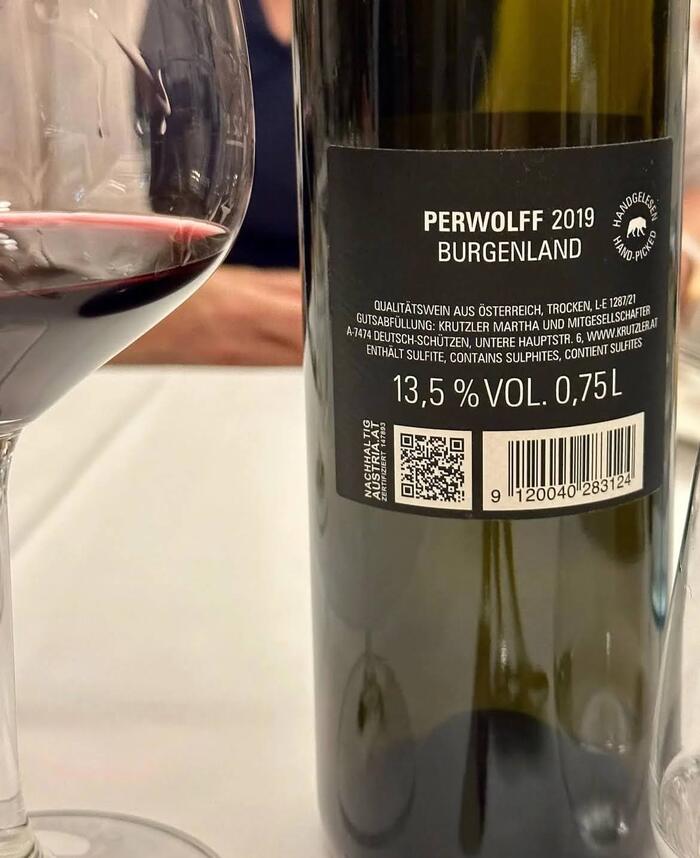

Мы бронировали самый простой номер: крошечная терраска, одна комната, душ — скромно, но со вкусом. А получили премиум-люкс. Сидим, чешем репу, думаем «ну, это реально офигеть». А под вечер менеджер припёрся «выяснять отношения» — с бутылкой красного и фруктами. Говорит: «Мы круто облажались, но переселять не будем. Зато вот вам вино и еда. Репутация важнее».

И мы, естественно, не отказались. Номер — 50 квадратов: зал, гостиная, две душевые, гардероб, терраса и личный бассейн. Всё за цену нашего «курятника». Макс спрашивает: папа, а тут миллиоренры живут? Может быть, но сегодня тут мы)

Чувствовал себя бомжом, которому на улице подарили Ламборгини. Только без Ламборгини 🤣

Познакомились с соседями — точнее, обменялись взглядами, как два кота во дворе. Они у бассейна, загорают, как тюлени на льдине. С парнем кивнули друг другу, потом слышу — лупят по-немецки. Мы с женой шпарим на двух языках сразу, как шизофреники на приёме у логопеда, так что они поняли: мы можем их и понять, и даже сдать в гестапо за баварский акцент.

На ужине — лёгкий кивок, на пляже — два лежака рядом, потом на обеде — «можно ли присмотреть за вещами?» Так и завязалось знакомство.

В целом ребята нормальные: Луис 27, Ванесса 25. Живут в параллельной вселенной, где зарплаты стартуют от 10k евро, а если меньше — как ты вообще дышишь? А у меня даже биткоинов нет 🥲.

Моя работа переводчика-синхрониста их в ступор вогнала. Ну да ладно, интересно было пообщаться с представителями этого слоя населения. Молодая пара из Гамбурга: дети богатых родителей, адвокатура и инвестиционные банки. Медовый месяц в Греции — и не на недельку, а прям на весь август. Пять дней кайфа, потом яхта знакомых до Сими. И это для них «самый дешёвый отель» с минимум комфорта. Ну-ну…

А наши последние четыре дня проходили по схеме: пляж → бассейн → пляж, пока наша с Максом кожа не стала напоминать вяленого кальмара. Мама наша сделала по уму и пряталась под зонтом. По вечерам — набережная, детский парк/бассейн и морские гады во всех видах: жареные, печёные, маринованные. Ел я их так, будто мстил океану за детскую травму от «Русалочки». А Макс кажется сьел всю карошку, что была у них в запасах. Уже жду когда у него усы полезут))

Каждое утро в шесть я прыгал в бассейн, потом пробежка по пляжу километра на три. Хотели сгонять в природный парк, Макс очень просил, но при 40–41 градусе асфальт шептал: «ложись, я тебя обниму». Решили, что сдохнуть красиво — не наш план, и остались у воды.

За это время я осилил две книги и начал третью — почувствовал себя аристократом. 13-го, в полдень, серебристый аэробус унёс нас обратно Вену. Отпуск окончен.

Прошёл восьмой месяц после нашего переезда в Вену, а я до сих пор хожу по городу и диву даюсь, как тут красиво. Нет, конечно это не Сан-Франциско и не Киото и даже не Венеция, но мне тут очень красиво.

Уже несколько лет подряд, примерно с начала короны, я наблюдаю одну стрёмную вещь — мы откатываемся в развитии. И с каждым поколением откатываемся всё дальше. Не все, но в массе своей. Уже существует большой пласт молодого поколения, которое ничего толком не умеет и, что хуже, не хочет. Это опасно для государства и поэтому наши местные, австрийские школы, стали чесаться и с нового учебного года сильно ограничивают использование смартфонов во время учёбы. Я попытался покопаться в этой теме и понять для себя, что всё это значит и откуда/куда растут ноги. Вот что вышло.

Сижу я, значит у себя на балконе, пью кофе, смотрю на всё это великолепие цивилизации — и понимаю: в Австрии тихо, но смачно идёт такой сдвиг, что если его не заметить, то мозги у молодёжи скоро будут как у тёплого пельменя. Всё меньше народу умеет не то что глубоко мыслить — хотя бы вдумчиво смотреть в одну точку, не отвлекаясь на котиков из TikTok. Но нет, ребята, это не ваша личная лень и не то, что вы якобы «плохое поколение». Это системный выбор.

Пока страна бодро треплется про реформы образования и цифровую трансформацию, приучая пенсионеров в горах к бесконтактным платежам, миллионы человеко-часов улетают в контент, у которого смысла и ценности примерно как у пустой бутылки из-под «Колы».

И тут главное — это не случайно. Алгоритмы соцсетей — такие милые ублюдки, — каждый день дрессируют наше мышление. Они не предлагают нам думать, они предлагают реагировать. Культура мгновенной реакции вместо размышлений — это уже не побочка, это стратегия. И угадайте что? Она приносит деньги. Много денег.

Сейчас легко стать известным, не говоря ни хрена. Запилил ролик, где ты ешь мыло и падаешь с дивана на козу в роликовых коньках? Держи свои пять миллионов просмотров. А если у тебя есть хоть намёк на мысль — всё, до свидания, это никому не надо. Сегодня выгодно быть тупым. Это как в 90-е было выгодно торговать жвачками, только сейчас товар — мозги зрителей, и их расходуют без сдачи.

Как мы дошли до такого? Очень просто. Всё это крутится вокруг денег и внимания. Глубокое мышление плохо монетизируется. Сложный текст, умный подкаст, длинный анализ — на это надо тратить силы, а ещё хуже — время. А кто сейчас время тратит? Все же спешат. Тут тебе и мемы, и кликбейт, и стримы по двадцать часов, где обсуждают, кто кого «задушил на Твиче».

Можно ли всё это развернуть назад? Теоретически да. Практически… Ну это как бросить пить и курить в 38 лет — можно, но скучно и больно. Чтобы вернуть глубину, нужны усилия, а усилия — это уже не хайп.

Вот честно, я давно уже не понимаю, в какой момент глупость перестала быть слабостью и стала… инструментом. Раньше тупость — это было как пьяная драка в сельском клубе: шумно, стыдно и лучше про это не рассказывать. А теперь? Теперь быть невежественным — это уже не косяк, а стратегия. В мире, где внимание — валюта, выгоднее казаться простым, чем быть умным.

И это не теория заговора, ребятки, а суровая экономическая реальность. Чем проще контент, тем выше шанс, что он пойдёт в вирус. Алгоритмы соцсетей так и заточены: поощрять реакцию, а не размышления. Им нужно, чтобы ты не думал, а кликал как бешеный хорёк. Чем быстрее ты вляпаешься в контент, тем дольше на платформе застрянешь. А значит — больше рекламы, больше бабла.

И вот эти интернет-влиятельные товарищи давно просекли фишку. Они специально выбирают играть роль наивного простого дебила, потому что это работает. Людям это нравится, это понятно, это не напрягает мозги. Никто не чувствует, что его придавило интеллектуальной плитой.

Чем меньше человек говорит умно, тем ближе он кажется публике. Вот и получается, что этот формат — «я тупой, зато свой» — стал новой нормой. А ты сидишь такой и думаешь: это у него образ такой или это уже диагноз?

Так, за всем этим цирком с тупостью, лайками и хиханьками стоят не только миллионы просмотров, рекламные контракты и медийная слава. Тут закономерно встаёт вопрос: а какого, простите, рожна общество вообще массово этот тренд поощряет?

А ответ, ребятушки, довольно простой: мозг у людей в хлам перегружен. Мы живём в таком мире, где на твоё внимание охотятся все, кроме разве что домашнего кота (хотя и он тоже). Новости орут, мессенджеры трещат, соцсети бубнят, работа орёт «срочно», семья орёт «ну ты же обещал». В этих условиях лёгкий контент становится чем-то вроде эмоционального анальгетика: не требует усилий, не заставляет думать, просто развлекает.

И вот тут вся засада. Потому что, если ты раз за разом потребляешь упрощённую жвачку для мозга, твоя способность к критическому мышлению начинает тихо сдыхать. И это не я придумал, это нейропсихология так работает, мать её за ногу. Мозг начинает лениться и выбирать самое простое. Это как если каждый день жрать только доширак: дешево, быстро и вроде вкусно, но потом не удивляйся, откуда у тебя изжога и гастрит.

В итоге получаем общество, которое охотно жуёт инфо-карамельки, даже если внутри — пустота. Потому что думать трудно, а ржать над мемасиком легко.

Сначала это тихо подкрадывается, как кот к куриной ножке. Казалось бы, фигня: человек выбирает посмотреть короткое видео вместо того, чтобы посмотреть длинное. Мол, «да ладно, пять минут рилзов — и всё». Ага, как же! Через месяц ты уже не помнишь, как вообще выглядели эти видосы.

Потом это перетекает в мышление. Сложные идеи начинают казаться подозрительно умными. А вдруг там подвох? А вдруг это слишком «интеллектуально», а значит — высокомерно? И понеслось. Постепенно в голове выстраивается забавный, но печальный принцип: «глубина — это скучно, а умный — это просто пафосный мудак».

Особенно ярко это видно у молодёжи. Подростки растут в мире, где ролевые модели — это такие весёлые дурачки из TikTok, которые «просто шутят», собирают миллионы лайков и подписчиков, а потом получают рекламные контракты и миллионы денег. Вот это, братцы, успех по-новому: ты можешь даже таблицу умножения не помнить, зато у тебя «коллаб с LalaPeach» и поездка в Дубай.

В результате многие начинают сознательно упрощать себя. Не потому что тупые — а потому что так выгодно. Хочешь успеха? Давай, изображай милого идиота. Танцуй, строй глазки, подражай образу — и алгоритм тебя полюбит. И аудитория полюбит. А это уже успех.

Любознательность нынче модно прятать. Не потому что думаешь, а потому что боишься показаться слишком умным среди своих. Зачем выпендриваться лишними вопросами, если проще быть своим — лёгким, без напряга и без лишнего шевеления мозгами?

И вот самое криповое — этот процесс происходит тихо, почти незаметно. Люди даже не понимают, что участвуют в игре, где ставка — качество их собственного мышления. Они просто делают то, что «кажется нормой». Формат же задан: будь простым, будь понятным, и система тебя погладит.

Алгоритмы, тренды, платформы — вся эта цифровая мафия закрепляет поведение, как бетон схватывается на солнце. Сегодня быть глупым — это уже не случайность, это бренд. Причём бренд премиум-класса: с логотипом, мерчем и рекламными интеграциями. И пока этот бренд приносит прибыль, он будет только жиреть и укрепляться.

Важно понимать: мы живём не в культурном переходном этапе. Это не «временное помутнение эпохи». Это экономически продуманная схема, где внимание — валюта, а глупость — товар. И товар этот продаётся нарасхват.

Это невидимые архитекторы нашего мышления, такие тихие, как гопники на районе, которые знают всё о тебе, но не лезут со своим «Привет, давай дружить». Они работают без приказов, без объявлений, но с точностью швейцарских часов — только без швейцарского качества. Каждый раз, когда ты открываешь свои любимые приложения — YouTube, Instagram, TikTok — эти гадины уже знают, на что ты кликанёшь, сколько секунд залипаешь и что тебя удержит дольше, чем обещанный понедельник.

И знаешь, их цель вообще не в том, чтобы учить тебя чему-то умному, вдохновлять или развивать мозг (хаха, ты что, серьезно?). Их задача — удержать твоё внимание как можно дольше, чтобы ты сидел, как зомби с открытым ртом, глотая всё подряд — от тупых мемов до роликов, где кто-то пытается съесть острый перец и умирает от боли на камеру.

Для этого нужна постоянная стимуляция — не просто «зрелище», а яркая, быстрая, эмоциональная, как шоковая терапия для мозга. Платформы эти — YouTube, Instagram, TikTok — построены именно на этом принципе: держать пользователя на крючке, чтобы он не мог оторваться. Контент должен вызывать мгновенную реакцию — смех, шок, слёзы, истерику. Только так удержишь юзера.

Век возмущения — вот что сейчас рулит. Если видео вдруг заставляет тебя задуматься, вызывает паузу или требует, чтобы ты хоть чуток подумал, то шансы у него на успех ровны нулю. Потому что пауза — это потеря времени, а потеря времени — это для алгоритма как сломанный кран на стройке: деньги капают, а работа стоит.

Результат? Содержательный контент — долгие интервью, документалки, умные аналитические обзоры — всё это получает меньше охвата. Их безжалостно вытесняют короткие клипы, мемы, нарезки и заголовки, которые кричат: «Кликни сюда, сука, или я тебя взорву!»

В такой атмосфере выигрывают те, кто умеет быть громким, заметным и вызывающим. Неважно, что ты несёшь — важно, как быстро ты это делаешь. Главное — давать людям жвачку для глаз и ушей, чтобы они не успели заскучать и уйти искать смысл жизни в другой вкладке.

И если ты хочешь жить по-новому — просто кричи громче, прыгай выше и не думай. Потому что думающие видео умирают быстрее, чем мои надежды на спокойные выходные.

Формируется новое инфо-поведение: пользователь больше не ищет знаний. Он теперь сидит и ждёт очередной информационной закуски, как наркоман на дозу. Его взгляд скользит по экрану, как пьяный по улице — и только то, что кричит, дёргает и трясёт, заслуживает клика.

Так замыкается этот жуткий круг — платформа продвигает поверхностное, человек к поверхностному привыкает, а глубокий контент? Тот стал невидимкой, как моя совесть после тяжёлого дня.

Важно понять:

Это не случайное стечение обстоятельств, это вылизанная до блеска система. Каждый элемент — от длины ролика до заголовка, который орёт, как бабка на базаре — подогнан под алгоритмы. А алгоритмы, в свою очередь, — под нас, нашу физиологию и дофамин. Это та самая хрень, что выстреливает кайфом каждый раз, когда мы получаем новый стимул — тот самый дофамин, из-за которого мозг радостно обоссывается, получая удовольствие.

Короче, это те же механизмы, что заставляют тебя радоваться, когда ты вдруг нашёл в холодильнике ещё кусок торта — жёсткая физиология, братан. Вот только тут вместо торта — инфо-мусор, который поедает твой мозг, пока ты с умным видом листаешь ленту.

Чем чаще ты хватаешься за экран, тем крепче в тебе приживается эта хреновина. Это назвается зависимость. Алгоритмы, понимаешь, — им по х*ю, правда ли ты знаешь что-то, или несёшь какую-то херь. Им плевать, польза это или вред. Они оценивают только одну вещь — кто дольше задержит твоё внимание, чтоб ты не свалил в офлайн.

Вот почему всякая фальшивая сенсация, вопли «Земля плоская!», теория заговора про пришельцев и прочий бред летит со скоростью реактивного истребителя и собирает больше просмотров, чем вся научная хрень, объясняющая, почему трава зелёная, а не синяя и как на нас влияет демография. Всё потому, что эти алгоритмы питаются эмоциями — чем они острее и громче, тем круче!

Результат? Общественный дискурс у нас давно сдох. Теперь мы не обсуждаем, чтоб понять, а реагируем, чтоб не остаться в хвосте и не попасть в списки «неактуальных». Технологии, которые обещали сделать нас умнее и свободнее, в итоге стали шальными палачами — инструментами для выкачивания внимания и мозга.

Нет шансов потому, что смертельный удар наносится по самым нужным и важные функции человеческого чердака: умение сосредотачиваться, сомневаться, анализировать и критически мыслить.

Мы живём в системе, где вдумчивость — это не просто непопулярно, а экономически невыгодно. Почему? Потому что вдумчивость требует времени. А время — это как мед у Винни-Пуха: всем нужно, но никто не готов терпеть, пока ты его добудешь. Так и алгоритмы... они не любят, когда ты думаешь. Им подавай реакцию быстро, желательно в формате «О май гад, котик чихнул и пукнул одновременно, а девочка испугалась и уронила свой бутер маслом вниз. Срочно репост!»

Понимание этого механизма — первый шаг к сопротивлению. И это не значит, что надо бросить телефон в унитаз и уйти в лес медитировать с ёжами. Нет. Это вопрос контроля: кто рулит нашим вниманием? Мы или эта шайка кодированных упырей?

Тут речь не только про время, но и про глубину восприятия, способность осмыслять и право на личную свободу мышления. Интеллект в нашем уютном цифровом болоте перестал быть ценностью. Сегодня вдумчивый человек — это не авторитет, а заноза в заднице. Он мешает, усложняет, лезет со своими рассужданиями и вопросами туда, где все хотят просто поржать и почилить с мемасами.

Это новое модное отношение к мозгам не свалилось с неба внезапно, нет. Оно формировалось десятилетиями под прессом культурных, экономических и технологических каткомоб. Массовая культура уже прямым текстом показывает: быть слишком умным — опасно для социальных связей.

Да даже политики, которые пытаются говорить сложным, но честным языком, быстро теряют электорат. Потому что электорат, мать его, как будто вообще больше не хочет думать. Думать — это же не так весело, как смотреть, как в TikTok мужик делает ремонт в костюме холоильника.

Народ нынче хочет простых ответов, быстрых решений и уверенной рожи в кадре. А интеллект? Он как старый модем — долго подключается, много шумит и иногда зависает. Тут надо сомневаться, взвешивать, признавать, что и сам можешь быть неправ. А кто на это время тратит, когда все бегут в марафоне мемов и кликбейтов?

Вдумчивые тихие люди в этой гонке будут выглядеть как мой дед на коцерте кейпоп — лишним и несуразным. Зато любой пустобрёх с харизмой и интонацией радиоведущего — звезда. Компетенция не нужна, главное шоу.

В школах подростки прячут знания, чтобы не стать изгоями. В соцсетях сложные мысли не лайкают. Так растёт культура молчания. Постепенно человек перестаёт думать вовсе — ведь зачем напрягаться, если проще промолчать и лайкнуть мем.

Образование тем временем режут до прикладных навыков: как заработать, а не как думать. У нас даже появились курсы «Как стать блогером за неделю» и они в топе.

Без интеллекта общество легко ведётся на манипуляции и громкие лозунги. Сейчас истина — не то, что доказано, а то, что вирусно.

Сейчас всё работает по принципу: один взгляд на картинку — и мозг уже готов подписаться на культ личности автора. Один видос на 15 секунд — и ты уже патриот, анархист или эксперт по геополитике. Обсуждать, спорить, думать? Ха! Ты что, старый? Тут гонка реакции: кто первый осудил, похвалил или разнёс в комментах — тот и победил.

В паузы никто не играет. Анализ — для ботанов. Нужно быстро, громко, по возможности — с драмой. Философские статьи? Да кому они упёрлись, когда тут же на экране всплывает видео с хрюшей в костюме и очках. Народ выбирает лёгкое, потому что система научила: глубина — это сложно а поверхностность - модно.

Мы больше доверяем тем, кто орёт, чем тем, кто знает. И не потому что мы тупее стали — просто ор слышно лучше. Истина теперь — это не факты, а харизма и количество репостов. И если общество не врубится, куда катится, мы рискуем перестать отличать правду от чуши.

Проблема ещё и в том, что люди не устали от истины. Они устали от постоянного инфо-беспредела. Новостные ленты, уведомления, соцсети, реклама, мессенджеры — мозг к вечеру хочет уйти в запой. Он защищается, и самый простой способ — это «контент без напрягов». Это не лень, это рефлекс выживания: поставил мем, хохотнул, пролистал — всё, серое вещество отдохнуло.

Психологи называют это «эффект когнитивной легкости». Наш мозг больше верит простому и понятному, чем сложному и многосоставному. Поэтому 30-секундные ролики побеждают часовые лекции, а мемы работают лучше, чем книги. Не потому что они умнее, а потому что они проще.

Юмор стал спасательным кругом. Политика, экономика, климат, медицина — всё превращается в повод для шутки. Мы ржём не потому что смешно, а потому что иначе придётся почувствовать безнадёгу. Сарказм — это наш цифровой антидепрессант.

Но плата за это простая: чем больше мы избегаем сложного, тем тупее становимся. Терпение сжимается, интерес умирает, серьёзные темы начинают бесить. Постепенно мы выбираем лёгкое во всём: в общении, в мыслях, в жизни. А вместе с этим теряем главное — умение мыслить.

Вот такой вышел философический текст. На мой взгляд, нам мир несётся как угорелый на мопеде без тормозов. Все жрут инфо-шаурму, запивают мемами и удивляются, что потом тошнит. Хотите сохранить мозг — фильтруйте эту самую пищу для головы. Ведь умение думать — это как пресс. Если его не качать, то вместо кубиков будут сплошные булки.

С Австрией я знаком с 2012 года. Сначала был в культурном шоке, потом привык. Местами даже полюбил. Особенно — Тироль. Не по туристическим буклетам, а по настоящему: с костями, сортирной археологией и рассказами дедов, которые пережили всё — кроме хорошего кофе. Тироль — это не регион. Это диагноз. Люди там выглядят как горнолыжные ренегаты. Даже в аптеку идут в термобелье и с альпийским рюкзаком. Мужики — гибрид лесоруба и твоего физрука. Женщины — варят шнапс, колют дрова, рожают и через час уже на склоне. Политика? Если у кандидата нет фото с козой — не голосуют. Говор — как будто тебя пихнули в кастрюлю с диалектом. Пример: «håm» — что-то между «haben» и «мы у бабушки на сеновале». Точно никто не знает. Культура — как живой музей: топоры, песни, бухло. После дегустации шнапса просыпаешься в сарае с той самой козой и чувством вины. И всё это — с таким обаянием, что ты не знаешь, то ли плакать, то ли записаться в тирольцы. После переезда в Австрию я езжу туда, как на терапию: посидеть у подножия Альп, выпить отвратный кофе, послушать деда, который рассказывает, как они в ’45 прятали пулемёт под алтарём — «на всякий». Успокаивает. Короче. Люблю я этот Тироль. За дикость, шнапс и баб с топорами. За то, что у них всё просто: трактор — часть семьи, корова — с уважением, жизнь — без соплей. Если не смешно — значит, вы в Тироле и не были (были трезвым). А это уже ваша ошибка.

Ах, Тироль. Не регион, а историческая турбулентность в альпийской обёртке. Стоит только углубиться в его современную историю, где-то с конца XVII века, как хочется либо зайодлить, либо вмазать шнапса, либо сбежать в горы и оттуда всем бодро махать рукой. Ну, понятно какой.

Тут тебе и политические встряски, и национальное пробуждение, и войны — одна сранее другой. Типа европейский Netflix, но без кнопки «пропустить драму». Тироль, бедняга, как нежданный гость на имперском банкете: то его ласкают австрийцы, то уже по-хозяйски лапают баварцы, то вдруг из-за угла выруливает Наполеон — с пафосом и без спроса. Причём не просто так, а начинает делить Тироль, как пиццу в студенческом общаге: «Тебе Альпы, мне долина, а вот это мы пока просто оккупируем. Вдруг понравится».

А потом — классика жанра: то аннексия, то перестройка, то «давай разрежем пополам и склеим обратно, но уже через задницу». Вторая мировая тоже, конечно, не прошла мимо — с тем же эффектом, что встреча бывших на свадьбе: громко, стыдно и с последствиями. На сцену выходят нацисты, и регион опять таскают туда-сюда, как пьяного шурина: кто-то хочет присоединить, кто-то — освободить, а тирольцы в углу наливают и шепчут: «Господи, да оставьте нас уже в покое».

В итоге у народа закономерный культурно-личностный ступор: они кто вообще? Австрийцы, итальянцы, тирольцы? Или просто… как дядя Фёдор — люди без прописки. Южный Тироль отжали итальянцы, северный остался у Австрии, а посередине — растерянная толпа в кожаных штанах, где у тёти Марты из Больцано теперь надо показывать паспорт, чтоб жрать её шницель.

Сегодня Тироль — уже не поле битвы, а музей под открытым небом, где экспонаты не просто пылятся, а с выражением рассказывают, как их дед сражался, а прадед — вообще Наполеону в кашу плюнул. Регион держится за свою культуру, язык, диалект уровня «переведи-если-смог», и непоколебимую уверенность в том, что шнапс с вином не мешают, а усиливают.

В 1805 году, в разгар европейских коалиционных «жахнем, если чё», Австрия снова блеснула стратегическим гением в стиле «ну мы ж не специально» и, по Пресбургскому миру, всучила Тироль Баварии. Просто взяла и отдала, как бабушкин шкаф на местной барахолке "Willhaben": никому не нужен, но жалко выкинуть.

Бавария на тот момент тусила с Францией, то есть с Наполеоном, то есть с главной занозой в имперской заднице. В итоге Тироль, ни с того ни с сего, оказался под ботинком бюрократических баварцев — этих весёлых ребят, которые принесли с собой новые налоги, новые законы, и повестки в армию. Причём не в родные тирольские стрелки, а в какую-то лево-фланговую хрень. Народ охренел мягко говоря. Старики крестились, молодёжь орала матом, а самые резвые начали шариться по чердакам в поисках дедовского ружья.

И тут, как в хорошем боевике, появляется герой. Не, не марвеловский. Из местных. Андреас Хофер. Ни тебе барон, ни граф, а обычный трактирщик с лицом честного работяги и прической «сам себе парикмахер». Но яйца — из титана. И харизма — такая, что если он скажет козе (той самой) сдохнуть, она ещё извинится перед тем, как сдохнуть.

Под его предводительством тирольцы трижды (!) отвоевали Инсбрук. Их гнали — они возвращались. Их били — они снова лезли, злые, вонючие, но с настроением «нахуй всех, это наша земля». Короче, воевали как могли, с песней в душе и шнапсом в термосе. Но сказки бывают только в книжках. Осенью 1809-го франко-баварцы собрались с мыслями, выдохнули, и вломили этим храбрцам по-полной. Хофера схватили, отвезли в Мантую, и 20 февраля 1810 года расстреляли к едрени фени. Без лишней романтики. А могли бы и в музей поместить, суки.

А через пару лет Наполеон обосрался — ничего нового. В 1815 году Венский конгресс развёл ручками и такой: «Ой, а где наш Тирольчик? Верните пжалста!» Вернули. С пафосом и прадниками. Ага. Только вот Хофера и всех людей уже не вернёшь.

Но мужик, как ни странно, остался он в памяти. Не в стиле «гипсовый бюст», а как настоящий мужик и герой того времени — с усами, ружьём, непониманием бюрократии и прямой цитатой: «Да пошли вы все нахуй, мы тут сами разберёмся». И ведь почти же разобрались!

19 век в Тироле — это, по сути, симфония из трёх нот: крест на стене, корова под окном и казённая шапка на башке. И всё это — под аккомпанемент ворчания старого деда, который сидит у трактира, плюётся в сторону Вены и грозится отрезать уши каждому, кто скажет слово «либерализм».

Пока Париж устраивал себе революции по расписанию, а Вена чесалась от политического прогресса, Тироль жил по принципу «нахер ваш прогресс, у нас тут корова Марианна отелилась, вот это событие». Идеи про свободу, равенство и прочую демократическую фигню вызывали здесь искреннюю панику, типа как у кота, которого впервые посадили в машину: «Мяу, куда вы меня везёте, твари?!»

Консерватизм тут был не просто убеждением, а второй кожей. Религия на максималках. Католичество держалось на уровне: «Если ты утром не перекрестился, то, возможно, ты уже мёртв». Социальные роли были понятны: мужик пашет, баба варит, дети молятся, либерал — идёт восвояси. Причём в прямом смысле и грубо: нах¥й! По добру, по здорову.

Но в 1867 году судьба сказала: «Хватит сидеть в хлеву, нюхать навоз и думать, что это воздух свободы» — и вжарила Бреннерскую железную дорогу. И тут Тироль… открыл форточку в ад. А оттуда — цивилизация полезла. Туристы, логистика, иностранные яблоки (не те, к которым привыкли — красные, злые, политически заряженные). В Инсбрук понаехали «деловые» типы с планами, схемами, налоговыми формами и херовыми шутками.

Город — раньше милый, тихий, с гусем на базаре и бабкой в чепце — стал вдруг административным центром. Все такие: «О, центр!», а на деле — налогов стало больше, чиновников — тоже, и теперь за каждый чих нужно было заполнять формуляр в трёх экземплярах.

Южный Тироль вообще поехал крышечкой: поезда туда-сюда, туризм, бабки, фруктовые сады. Казалось бы, бери, не хочу. Но у истории, как у плохого шнапса — всегда осадок. Чем больше поездов, тем больше яблок. А чем больше яблок — тем больше срачей.

Сначала — культурный клин, потом — языковой. Кто-то кричал «Grüß Gott!», а в ответ слышал «Buongiorno!» и нервно тёр лоб. Немцы смотрели на итальянцев, как на туристов с флэшкой в заднице. Итальянцы — на немцев, как на плохо сделанный сувенир с альпийской рожей и запахом кислой капусты.

Обычный диалог в тирольском винном погребке конца века звучал так:

— Ты кто, вообще?

— Я из Тренто.

— Да пошёл ты нах¥й, из Тренто он...

Короче, это был уже не ад — но уверенный предбанник, где все потеют, пьют шнапс и готовятся драться за язык, флаг и рецепт штруделя.

К 1915 году даже самые наивные бабушки в тирольских деревнях поняли: Европа — это не вежливое чаепитие, а свалка под окном психбольницы, где каждый орёт, машет саблей и в любой момент может воткнуть тебе вилку в спину. И тут Италия, та самая «нейтральная», резко вспомнила, что ей, оказывается, очень скучно.

Италия такая:

— Мы за мир, мы ни при чём…

— А теперь — здрасте, мы ваши союзнички, но теперь у нас, хе-хе, антантовый геморрой.

И херак — в спину Австрии, как последняя шавка. С фальшивым «бонжорно» и кирпичом за пазухой.

Горная война в Доломитах? Это не просто фронт — это Ледяной Ад. Местные бойцы, тирольские парни, сидели в ледяных пещерах, как пингвины-камикадзе с Маузером в руках и соплями по ветру. Сверху — лавина, снизу — мина, сбоку — итальянец с акцентом и штыком. Жрать нечего, спать нельзя, отморозил яйца — поздравляю, ты герой Империи, но никому не нужен теперь.

Тироль тем временем из альпийской открыточки превратился в заснеженный жопный полигон. Траншеи, снег, кровь, телеграммы от кайзера и хронический понос от консервов. А главное — за что? За какую, мать её, «высшую цель»? За имперский понт и политическую дрочильню, которую потом в учебниках и вслух-то стыдно обсуждать. Типа: «Да, да, ради величия… эм… кого?.. ну, этих... да хуй с ними».

А потом, по классике: бах-бах, Антанта победила, Дунайская монархия отправилась к бабушке на кефир, и в 1919-м нам вручают Сен-Жерменский мир. Название звучит, как название элитного презерватива, а на деле — чисто мясорубка. Австрию порезали, как пирог на днюхе: не спросив ни повара, ни гостей. Только забыли, что в этом «пироге» есть живые люди, скотина и даже рабочая железная дорога.

Северный и Восточный Тироль остались с Австрией, а вот Южный Тироль и Трентино — хоп, и в пасть Италии. Которая, напомним, совсем недавно пела с ними имперские частушки, а теперь уже полирует чужое имущество под видом «освобождения». Торговые пути — в жопе, письма не доходят, вместо шнапса — чинзано. И скотское отношение на сдачу.

Понятное дело, пошло веселье под названием итальянизация. Сначала вывески — всё по-итальянски. Потом школы — ни слова по-немецки, только паста, Веспа и «мадонна мия». А кто пытался возразить — тех быстро убеждали дубинкой и административным ресурсом:

— Тебе не нравится «бонжорно»?

— Ага, иди сюда, сейчас будет тебе «джонпорно».

— Вот тебе паспорт и табличка «Пиццерия», радуйся, братан.

А теперь главное: 90% южнотирольцев говорили по-немецки, ели шницель, бухали шнапс, носили кожаные штаны (причём по любви, а не как фетиш) и пели про свой Heimat, мать его. А теперь им говорят:

— Ну всё, ты итальянец.

— В смысле, блядь?!

— Ну, у тебя теперь документы есть.

— А язык, бабушка, альпийская идиллия, коза Гретель?!

— А похуй.

Семьи порвали пополам: половина осталась в Австрии, вторая — в Италии. У кого бабушка — у кого граница. На свадьбу надо паспорт, на похороны — визу. А если вы хотите спросить: «А тирольцев-то хоть кто спрашивал?» — то поздравляю, вы наивный романтик. Конечно же никто их не спрашивал.

Вот так Тироль снова получил сапогом по хлебалу. Но, как и всегда, вместо того чтобы лечь, заны и умереть, народ стянул портки, поправил шапку, налил стопарик, выругался от души и продолжил жить. Потому что тиролец — это такой особый подвид: можешь его прогнать с родины, но с него ты хрен сотрёшь родину.

Если ты думал, что Первая мировая — это дно, то добро пожаловать в эпоху, когда Муссолини пришёл к власти. С его приходом Южный Тироль превратили в лабораторию по насильственному внедрению «итальянского вайба». Типа как если бы тебе в задний проход вставили спагеттину и приказали петь Volare. На немецком, разумеется, говорить запрещено. Потому что теперь ты не Йозеф, а Джузеппе. Не пьёшь шнапс, а машешь рукой на площадях и орёшь «Viva Il Duce!». Хочешь остаться в живых — учи грамматику Данте, не то вместо колбасы в рот засунут указ министерства национальной идентичности т расстреляют.

В 1939 эти два исторических уебана с усами — Ади и Беня — ударили по рукам, типа: «Сделаем красиво!» И предложили жителям Тироля незабываемый квест: хочешь быть немцем — катись в Рейх, хочешь остаться — обнуляйся. Фамилию сменил, прошлое стер, и вперёд, на работу с лозунгом Lavora e taci, то есть «Работай и молчи», в переводе с политического — «Заткнись и не ной».

И вот сидишь ты такой, чистишь зубы, а рядом соседи с чемоданами и глазами, как у моего сына, когда я говорю «сегодня без PlayStation». Семья распадается по нациям, бабка в шоке, корова мычит по-немецки, а коза (да-да, та самая) стала Луиджи и пошла доить себя сама.

Но подождите, шоу только начинается. В 1943 Муссолини — всё, досвидос. Немцы такие: «Ща мы порядок наведём». Южный Тироль внезапно становится частью Оперативной зоны предгорий Альп, звучит как реклама горнолыжного рая, но по факту — фашистский Диснейлэнд. Только что без веселья. Партизаны, облавы, депортации, снова язык менять, снова гимны учить. И всё это — чтоб тебя не прибили свои же, только за то, что ты не туда кивнул.

Настроение? Ахуительное. Ты утром был Джованни, днём — Йозеф, а к вечеру — подозрительный хрен, за которым уже выехали. Паспорт — одноразовый, как презерватив на вечеринке. Каждый шаг — это лотерея: сегодня ты местный пастух, завтра — враг государства. И никакой награды, кроме геморроя (или пули) от постоянной смены идентичности.

А потом война закончилась. Война закончилась, а жизнь — нет. И остался Южный Тироль между двумя культурными молотами, в роли наковальни. Типа «ты, конечно, выбирай, но что бы ты не выбрал, будет пздц». А не выберешь, тоже будет пздц. И так было десятилетиями.

И вот я сижу, уже в 2025, в Вене, читаю это всё и думаю: мать вашу, а ведь это реально было. Это не Netflix-сериал и не пост ироничного историка в TikTok. Это жизни. Это люди. Это травмы, которые до сих пор отдают эхом в каждой бабке на лавке, в каждом тирольце, который до сих пор здоровается по-немецки, а думае по-итальянски.

После 1945 года, когда Европа чинила себе лицо после фашистского фейспалма, Южный Тироль остался в том же итальянском «обнимашечном» захвате, в каком его оставили после Первой мировой. Только теперь без нацистов, но всё ещё с ощущением, что тебя держат за яйца — одной рукой гладят, второй тянут в сторону Рима.

Австрия поначалу мялась, типа: «Эй, там наши сидят в Больцано, может, как-то их… а?» Но из Рима прилетел вежливый дипломатический отлуп: «Сами про@бали — теперь отвалите». В общем, Вена побубнила для галочки и ушла курить в угол, как мой отец на школьном собрании.

А вот сами тирольцы — не из молчунов. Они как начали бузить, так у итальянских чиновников пердак загорелся. Не метафора — реально бегали с горящими жопами, потому что народ устроил такой фейерверк, что местами свет отключался не из-за грозы, а из-за взорванной ЛЭП. Плакаты, протесты, лозунги «Wir wollen heim!», бутылки с зажигалкой — полный тирольский рок-н-ролл. Чиновники из Рима нервно спрашивали: «А это точно Европа, а не Балканы?»

Прошло двадцать с хреном лет этого веселья, и вот — 1972. Италия, уже уставшая от постоянного звучания слова «автономия» громче, чем звонок в парламенте, такая: «Да бля, на, подавись!» И выкатывает Второй статут автономии.

И что же тирольцы получили?

Полное самоуправление. Теперь Рим может пососать баранью бибу, потому что местные решают, что им строить, кого сажать, и какой шнапс гнать.

Немецкий язык? Да пожалуйста! Официальный. На суде, в школе, в туалете — хоть где, лишь бы не на чистом итальянском. Даже документы теперь можно с ошибками на двух языках оформлять.

Пропорциональное представительство. То есть теперь бюрократия как итальянская пицца: половина с салями, половина со шницелем. Один итальянец, один немец, и ещё бонусом где-то в углу — ладно, пусть будет один ладинец, для полной мультикультурности.

Короче, Италия такая: «Живите, только больше не взрывайтесь». Тироль такой: «Окей, но мы записали». И действительно — бомбы перестали летать, флаги начали мирно висеть, и даже бюрократы стали улыбаться.

Южный Тироль сегодня — это такая аккуратная, симпатичная витрина, на которой написано: «Смотрите, как мы все тут дружим!». И да, вроде бы дружат. Хотя если прислушаться — кто-то всё ещё шепчет: «А по мне, макароны — говно».

Сегодня Тироль — как старый семейный сервиз моей бабушки: вроде бы всё ещё в комплекте, но половина в Австрии, а другая давно прописалась в Италии. Так и живём: Северный и Восточный Тироль — это у нас добропорядочная федеральная земля в составе Австрийской Республики. Всё чинно, культурно, флаг висит, бюрократия дышит.

А Южный Тироль, вместе с Трентино, — уже часть Италии, но с характером. И с сильным акцентом на то, что «мы не совсем ваши, но вообще-то мы ещё подумаем, а пока идите все нахер». Но, несмотря на этот географический развод, они всё-таки ведут диалог.

С 1998 года даже официально: был создан европейский регион Тироль–Южный Тироль–Трентино. Типа «мы с вами не одной крови, но по пятницам мы братья и бухаем вместе». Шенген, евро, свобода передвижения и бабки от ЕС — всё это помогает сгладить углы. Ну а куда деваться: границы стерлись, а характер остался.

Тирольская идентичность — как слоёный штрудель: слои, оттенки, всё пахнет праздником, но если вгрызться — охренеешь, сколько там всего. Тут тебе и немецкий язык, и католицизм, и народные костюмы, от которых у туристов текут глаза и фотоаппараты. И при этом — европейский, современный, почти хипстерский подход к жизни.

Люди держатся за традиции, но без фанатизма: скажи «ich liebe Lederhose» и тебя расцелуют, нальют своего шнапса и сосватают в этот же вечер первой девке на деревне, а скажи «веган-глютен-фри» — и тебе тоже нальют, но так, что захочется пойти нахер добровольно и безвозвратно.

70% немецкоязычных, 25% итальянцев, и около 5% ладинцев, (. Ладинцы — народ входящий в группу ретороманцев. Общая численность — 30—35 тысяч человек) которые вообще как эльфы — никто их не видел, но все о них говорят. Живут все дружно, если не спорить, кто громче празднует Рождество, готовит самый вкусный шницель и хранит «тот самый, с которого всё началось» шнапс в подвале.

Политическая сцена — это вообще эквивалент стабильности и осторожности.

В Северном Тироле правит старая добрая ÖVP — как дед в пиджаке, который всё и всех знает, но хрен что объяснит и ехидно лыбится себе в усы.

В Южном Тироле рулит SVP — Южнотирольская народная партия, которая десятилетиями представляет интересы немецкоязычного населения и так вписалась в политический ландшафт, что без неё утром даже коров доить не начнут.

Всё это обрамлено вечным поклоном субсидиарности, регионализму и защите идентичности. Типа: «Мы, конечно, Европа, но если тронете наш праздник альмабтриеб — будем бить. Прямо по глазам».

В общем, Тироль сегодня это — две системы и один дух. Как два брата, один в Линце, другой в Болцано, и оба уверены, что у них всё под контролем. Хотя иногда, глядя на очередной фестиваль йодля с политическим подтекстом, хочется сказать: «Да вы, ребятушки, молодцы. С железными яйцами. Продолжайте в том же духе!»

Если спросишь меня, что такое современная история Тироля, я отвечу без прелюдий и вазелина: это психологическая драма в три акта, снятая пьяным режиссёром, у которого в одной руке сценарий, а в другой — шнапс и кусок бастурмы. Сначала тебе ломают судьбу, кидают тебя под итальянский танк истории, потом дружно вытирают ноги о твою культуру, а под занавес хлопают по плечу и с таким мерзким акцентом выдают: «Ну ты это… не дуйся. Мы тебе тут автономию прикрутили. С маслом».

Потери? Были. Как у моего тестя после третьей свадьбы.

Адаптация? Ну, выжили — уже зашибись.

Восстания? Ещё какие. У кого не взрывались ЛЭП — тот не тиролец.

Примирение? Эээ… Ну, если не считать периодических флешбеков по 1939-му и желания настучать кому-нибудь гаечным ключом по лицу.

Сегодняшний Тироль — это как раздельно живущие родственники, у которых общая фамилия, но разные налоговые. Северный и Восточный — такие, знаешь, австрийские перфекционисты с ипотекой и расписанием приёмов у дерматолога. Южный — вольный художник: живёт в Италии, орёт по-немецки, ест по-итальянски, а ругается по-ладински, что вообще звучит, как будто тебя проклинают древние пиксельные гномы из Warcraft II.

Но вот что важно: все трое — из одной фляги пьют. И пусть один за шнапс, второй за вино, а третий за «давайте просто курнём и обнимемся» — они в одной лодке. Лодка, конечно, дырявая и местами подтекает, но идёт. Упрямо. Через горы, границы и бюрократическое болото, где каждый документ нужно подписывать на трёх языках и через одного идиота.

Так что, если кто-то ещё надумает пилить Тироль по-живому — им там уже припрятан ответ. В горах. В рюкзаке. Между флягой и ледорубом. И зовётся он по-простому:

«А куй вам за воротник, господа реформаторы!»

Вот такой вышел текст. Писал я его переодически «на коленке», — в перерывах между работой, семьёй и бытом. И потом ещё столько же времени редактировал. Если понравится, то могу сделать подобное с другими восьмью землями Австрии: Каринтией, Зальцбургом, Штирией, Верхней и Нижней Австрией, Форалрльбергом, Бургенландом и Веной.

На прошлой неделе был Тироль, а теперь солнечная и до неприличия недооценённая задница Австрии — Бургенланд. Это вам не глянцевый Зальцбург, где каждый камень дышит историей и туристическим разводом. Бургенланд — это квинтэссенция австрийского похуизма и кулинарного гедонизма. Здесь не стесняются жирной свинины, не жалеют паприки и плевать хотели на ваши диеты. Это вам не ЗОЖ-центр, это место, где еда — это не просто топливо, а акт любви, приправленный местным винцом. В Бургенланде вы поймете, что шницель — это всего лишь прелюдия, а настоящий кулинарный оргазм начинается там, где заканчивается Вена и начинается бескрайнее поле вкуснейшего сала. А если вам после этого станет плохо, не парьтесь — это просто ваш организм охренел от счастья.

Когда какой-нибудь умник начинает рассуждать про «австрийскую кухню», обычно вся его фантазия упирается в шницель, кнедли и штрудель. Ну, блядь, извините, это всё равно что заявить, что «русская кухня» — это исключительно каша и водка. Я, ваш покорный слуга, готов показать вам истинное лицо австрийской кухни. И нет, это не будет ванильная сказка про бабушкины пирожки. Буду копать глубже, жрать жирнее и рассказывать об этом, как есть на духу, без лицемерных улыбок.

Кухня Бургенланда — это аналог австрийского Крайнего Севера, только с одним «но»: тут солнце жарит так, будто мой батя решил посоревноваться со своим батей в искусстве зажаривания шашлыков. Тут венгерская кухня прописалась так давно, что местный гуляш — это как борщ в украинской хате: без него обед — не обед, а натуральное издевательство над голодным желудком. Это, типа, как если бы вы пришли в гости к своей тёще, а она вам вместо борща — какой-нибудь «салат с рукколой и семечками чиа». Ну, вы поняли, да? Чистый садизм!

Но не одними мадьярами Бургенланд един. Местная кухня — это такой интернациональный котёл, куда навалили всего по чуть-чуть: венгерского, хорватского, словацкого, сербского и даже, мать его, баварского! Да-да, эти баварские пузаны тоже свои сальные ручонки приложили. Спасибо «хеанцам» — это такие, если кто не в курсе, баварцы, которые как-то раз проснулись, почесали репу и решили, что в Австрии трава зеленее, а пиво вкуснее. Ну, и остались. От них нам и прилетело это «баварское влияние». Вот вам и вся история.

Раньше, кстати, этих бургенландцев называли «суповыми швабами». И чего? За их, видите ли, безмерную любовь к похлёбкам, супам и прочей жидкой фигне, куда можно макать хлеб и чавкать этим, как последняя скотина. Но их кухня на этом ни хрена не заканчивается! Настолько не заканчивается, что твой драгоценный живот начнёт орать благим матом уже на втором блюде.

Полный список бургенландских блюд занял бы примерно столько же места, сколько мой кредитный договор, но я решил не мучить своих читателей и выбрал самое вкусное и жирное. А главное — эти блюда я ел сам. Чтобы вы смогли собрать друзей, напоить их, накормить до бессознательного состояния и почувствовать себя королём вечера,

Хочешь настоящий гастро-экспириенс? Сделай тематический вечер «Бургенландская жратва». Тушёные мясные котлеты, пироги с загадочной начинкой, супы, в которых ложка стоит, как пьяный студент на остановке — всё это будет к месту. А бургенландское вино? Ну ты чё, сам Иисус молился бы на этот напиток. Без него даже не начинай.

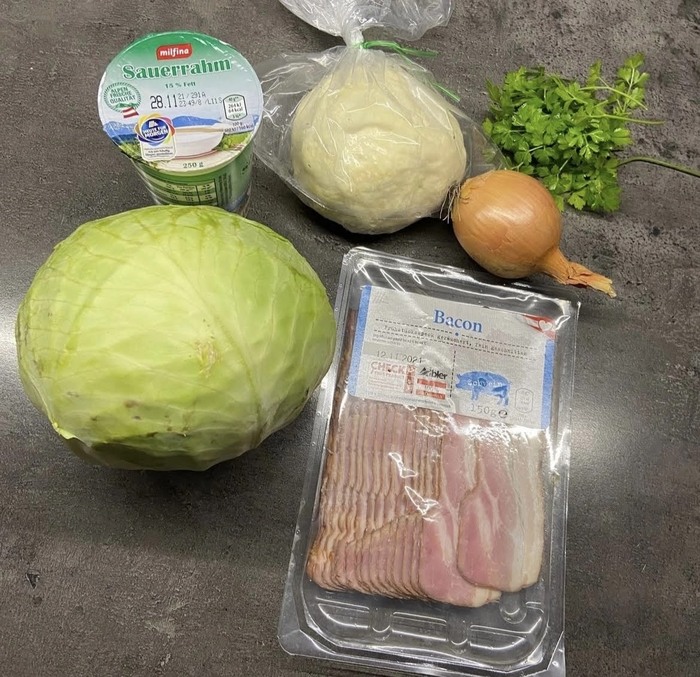

Когда жизнь хреначит тебя по почкам, а жена с утра уже успела вынести мозг, этот супчик подставляет тебе такой смачный тазик, что ты забываешь обо всех невзгодах. Он прост, как топор, питателен, как армейский паёк и вкусен, как у бабушки, которая матерится по-венгерски.

Тут, значит, тебе капуста, которую варят столько часов, что она становится нежной, как первая любовь, и её можно есть без зубов. Лук, который вываривается до такой сладости, что становится натурально сахарным. И, конечно, бекон, который даёт всему этому букету такой аромат, что у тебя слюна начинает выделяться литрами, а соседская собака ломится в дверь, требуя свою долю. Ешь такое блюдо, и чувствуешь, как внутри разливается что-то доброе, тёплое. Или, на худой конец, просто газы😅

Это не просто суп, это защита от вампиров, тёщи и ненужных разговоров. Запах чеснока такой мощный, что твой кот сам выйдет из комнаты. Хлебные кубики чтобы не скучно было жевать, а говяжий бульон — потому что вода с чесноком была бы уже пыткой. Отлично подходит для утра после запойного ужина и перед важной встречей, которую ты хочешь сорвать. Этот суп я делал неоднократно дома, пока жена не запретила сие блюдо.

Так, слушайте сюда. Берём мы, значит, фасоль, муку и щепотку лютой, животной злости на этот грёбаный мир. Смешиваем всё это дело, и на сковородочку. Главное, чтоб не пригорело, а то потом и дьявол не возьмёт эту стряпню. Получается у нас такая сухая, рассыпчатая каша. Она, конечно, для тех, кто уже наелся этой вашей высокой кухни и хочет почувствовать себя настоящим выживальщиком в условиях апокалипсиса.

Но вот что я вам скажу – сытно. Сытно, блин, до одури. Настолько, что после одной порции вы возненавидите всё живое, что окружает вас, включая собственный желудок. Но зато будете сытыми. Сытыми засранцами, я бы сказал. Потому что после такого кулинарного изыска, мой друг, ты от толчка не отойдёшь. Это вам не шуточки.

Вот он, король обеденного стола! Настоящая, блин, венгерская классика. Это вам не хухры-мухры, это вам не модные салатики для инстаграма. Тут мясо в такой густой подливе, что ложка не просто стоит, она там, сука, бетоном залита! А нож, когда режешь, с хрустом проваливается, будто ты не гуляш, а какой-то доспех викинга кромсаешь.

И, мать его, паприка! Это не приправа, это, блин, целая философия, религия, мать её, и образ жизни! И мясо… оно мягкое! Настолько мягкое, как совесть после отпуска, когда ты месяц ни хрена не делал и рос над собой любимым.

Подаётся эта тема строго: с куском хлеба, чтобы подливу вымакивать, пивом, чтобы запивать это великолепие, и, конечно же, с полным моральным очищением. Чувствуешь себя человеком, который только что прошёл через горнило бытия и вышел просветлённым.

Мой знакомый как-то раз готовил такой гуляш у себя в саду. Блин, с тех пор лучше я не ел. Вот вообще! И, честно говоря, вряд ли когда-нибудь ещё поем. А если и поем, то это будет только в мечтах. Или в гастрономическом аду.

Название звучит как имя мелкого гопника с балканской окраины — Палачинкен. Кидается семками, орёт на старушек и грозит всем пырнуть вилкой. Но по факту — это блины. С мясом. Серьёзные. Эти не из тех, что танцуют на сковородке с ванильным флером. Эти — с окопным взглядом и послужным списком. Такие блины в подвале родились, там же и научились убивать.

В них заворачивают мясо, лук и зелень. Без пощады. Сверху могут ливануть томатной подливой, а могут и сливочной. А могут и тем, и тем, если шеф-повар сегодня уже выпил. Запекают всё это в духовке до состояния: «Мама, я снова переел». Ты сидишь, пялишься в эту блинную бомбу, потеешь, медитируешь на жир и думаешь: «Зачем я это начал?» — но уже поздно. Внутри всё говорит «хватит», а рот отвечает: «ещё один кусочек и точно конец».

Это не еда, это вызов. Это как армейский челлендж на кухне. Пройти его можно, только если у тебя железная воля, запас салфеток и отсутствие завтрашних планов.

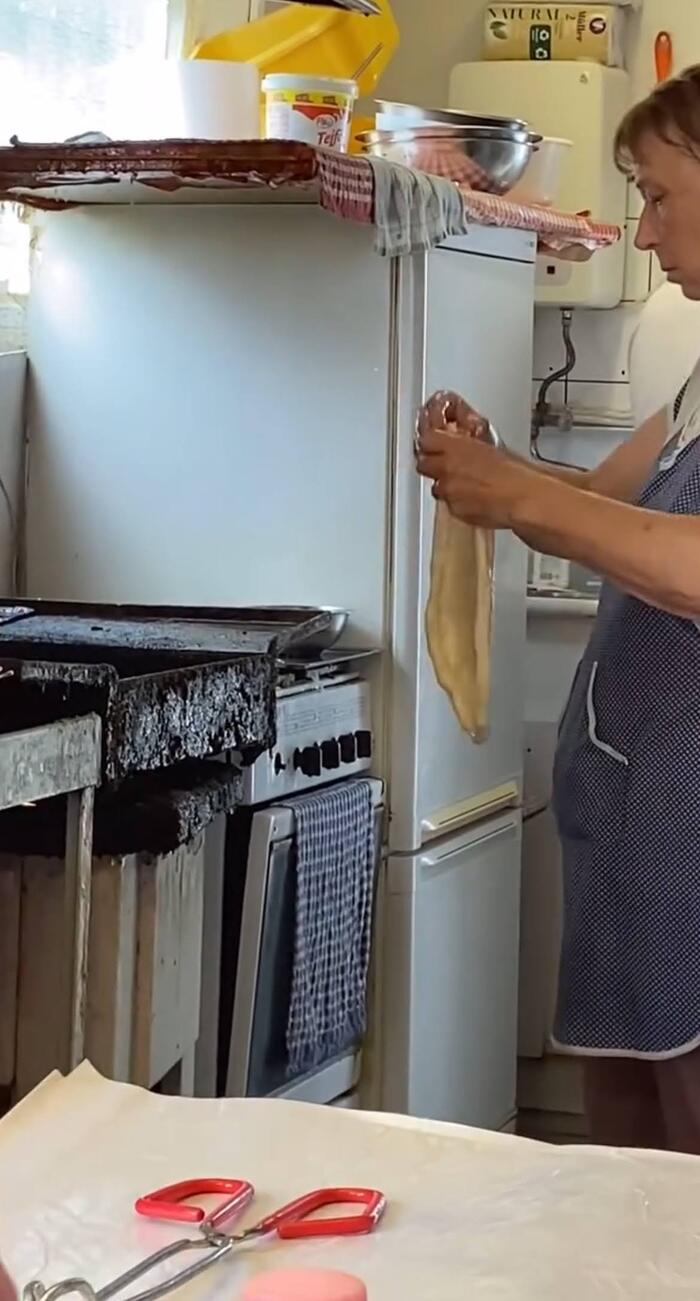

Вот он, блин, этот ваш вегетарианский ответ на все эти мясные изыски. Но не думай, что это будет легко и просто. Это тебе не салатик из свежих огурчиков. Это, мать его, штрудель с такой начинкой, которая пахнет как настоящий протест против цивилизации.

Внутри у нас капуста, обжаренная до такой степени, что она, похоже, потеряла сознание от своей собственной офигенности. Потом идёт лук. Его там столько, что кажется, будто он пережил больше жизней, чем сам Будда. И, конечно же, чеснок – просто потому что НАДО!

Эта тема идеально подходит для тех, кто хочет страдать вкусно. Ты будешь есть, и твои вкусовые рецепторы будут орать «Мама, роди меня обратно!», но ты уже не сможешь остановиться. Я сам лично такую штуку дома готовил.

Классика. Перец, набитый фаршем, как мой график в понедельник — плотно, туго, жопа звенит. Сверху — варёный, потом слегка поджаренный картофель. Хруст, жирок, и ты уже не человек, а сковорода на ножках.

Поливается это дело томатным соусом. Скромный с виду, а на деле — гастро-героин. Сначала думаешь: ну, подливка как подливка. А потом ловишь себя в два часа ночи у холодильника, жрёшь прямо с кастрюли.

Мы с женой такие перцы жарим регулярно. Ритуал. Кто в церковь, а мы в духовку. Любовь, фарш и прелесть ожирения. Но внимание — можно так разжиреть, что потом в автобус заходишь боком, а выходишь в новостях.

А вот это одно из моих личных фаворитов. Это, мать его, Гренадерский марш! Блюдо не просто из остатков, а из остатков, которые не сдались и решили пойти в свой финальный бой! Картошка, макароны, паприка и колбаса – всё, что не доели вчера, сегодня собирается на одной сковородке и даёт жару.

По сути, это такой «всё в одной сковородке» вариант для тех, кто не любит заморачиваться. Пахнет это дело так, будто кто-то в панике, с криками «Шеф, всё пропало!», пытался сварганить что-то «на скорую руку». Но, блин, получилось вкусно. Очень вкусно. Прям до слёз.

Я вам так скажу: после третьей ложки ты уже не помнишь, как тебя зовут, какой сегодня день недели и где ты вообще находишься. И никаких там этих ваших модненьких фуд-порно заморочек. Просто и со вкусом!

Подаётся это дело в ноябре, на День святого Мартина — когда за окном мрак, дождь, депрессия, а в духовке — жирный, хрустящий гусь, с мясом, которое тает во рту, как мотивация у моего сына в понедедьник при слове «школа». Ты его только тронул вилкой, а он уже сдался, разоружился и полез тебе в рот с фразой «ломай меня полностью».

С картофельными кнедлями, капустой и вином. Обязательно вином — чтобы было на что потом падать. Гусю, тебе, капусте... традиция. Не просто ужин, а ритуал с элементами семейного экзорцизма: съесть гуся, вымакать хлебом остатки соуса, потом обязательно поругаться с кем-то из пьяных родственников и в итоге помириться, распив «примирительный» ящик вина.

Мы уже провернули эту гастрономическую оргийку в одном местном ресторане. Гусь был дикий — как мой троюродный брат на моей свадьбе. С брусничным соусом, красной капустой и кнеделем. Всё в лучших традициях: жрём, пьём, материмся культурно. Вино хорошее — разводит кровь и душу. Сидишь, жуёшь гуся, и слеза по щеке: то ли от счастья, то ли от холестерина.

В общем, как говорят у нас, традиции-с! Главное — не забыть принять фермент перед сном.

Судак из Нойзидлер-Зее, жареный на топлёном масле с петрушкой, тимьяном и лимонным соком — звучит так, будто ты сейчас не рыбу ешь, а вступаешь в масонскую ложу. Но по факту — обычная рыба. Просто охуенно сделанная.

Это уже не для тех, кто орёт «картошки с селёдкой да побольше», а для эстетов с бутылкой белого и видом «я в этом шарю». Рыбка нежная, сочная, с хрустящей корочкой, как будто её обжаривал сам бог. Аромат — как лето у озера: мокрые камыши, запах загара и первая любовь, которая тебя бросила ради хипстера с гитарой.

Петрушка, тимьян, лимон — чисто для имиджа. Чтобы сидеть с умным видом, нюхать тарелку и говорить: «А вот в Провансе делают иначе…» Хотя по факту ты просто жуёшь кусок хлеба, вытираешь соус и вдуваешь вино, как пылесос «Зил» на максималках. Рыба — не главное. Главное — понт и кайф.

Потому что традиции! А если кто спросит, что это было — просто кивни, молча, с рыбой в зубах. Это и есть высшая гастрономическая дипломатия.

Kleine Speisen. Тут так называют небольшие блюда типа чебурека, пиццы или запеканки. Одно из таких «блюд» Langallo. И конечно же у этой «круглой морды» венгерские корни.

Представь: зима, Вена, рождественская ярмарка, вокруг визжат дети, греются пенсионеры, кто-то уже учился псевдо-пуншем до потери сознания, а ты... ты стоишь как терминатор на каникулах и грызёшь чесночный лангалло. Оно шкварчит, дымит, пахнет так, что ангелы из инфаркта возвращаются, и ты в этот момент понимаешь: всё, диета умерла. Причём с оскорблениями.

Лангалло — это такой венгерский боевой блинчик, но не нежный, как у твоей бабушки на Масленицу, а жирный, как шутка в школьной раздевалке. Это, брат, чесночная пощёчина всему ЗОЖу. Не удивлюсь, если этот кусок теста — причина глобального потепления. Оно же жарится, как будто Люцифер сам фритюрничает.

Снаружи хрустит, как похмельная мораль. Внутри — мягкое, нежное, прямо как надежда на отпуск. Но заточить надо сразу! Остынет — и всё, здравствуй, резиновый прообраз разочарования.

Я тащусь по классике: сметана, сыр, чеснок — чтоб потом можно было дышать в сторону людей и наблюдать, как они крестятся. Бекон, овощи — тоже не вопрос. А есть и чудики. Кто-то туда нутеллу поливает. Карамелью балуется. Один раз видел, как один индивид намазал апельсиново-луковый конфитюр. Я думал, у меня глаз выпадет. Ну, окей, у всех вкусы разные, у кого-то и кроксы есть.

Погача: гастрошлёпа от южных славян,

Погача — это не булочка, не пирожочек и не кексик для зожников, которые нюхают брокколи и получают оргазм от киноа. Нет! Это гастроудар с историческим обоснованием: слово пошло от латинского focus — «очаг». Типа место, где готовят, где жарят, где шкварчит и, по совместительству, куда адекватные люди приносят пиво.

Через итальянскую focaccia этот чудо-пирог дополз до Венгрии. Но если в Италии его ещё нежно мажут оливковым маслицем и поют ему серенаду, то венгры — суровые сельские викинги — сразу зафигачили туда сметану, шкварки, и сверху — щепотку «нехрен тут выпендриваться».

Южнославянский импорт, как боевая бабушка с рынком за спиной: выглядит страшно, но пахнет вкусно и умеет любить. Начинки — простые и прямые, как удар ногой в солнечное сплетение:

Картошка — чтоб не расслаблялся.

Капуста — для пердежа.

Овечий творог — такой, что от запаха волосы на ушах завиваются в кириллицу. Пахнет, как будто пастух пережил экзистенциальный кризис, но сдался и сделал сыр.

Я эту погачу пробовал на границе Австрии и Венгрии. Местечко — лютая харчевня: меню на салфетке, официант — дед с голосом дизельного мотора.Заказал. Принесли. Горячая. Жирная. Течёт так, будто кто-то расплавил тракторную запчасть на сковородке. Я вгрызся. Первый укус — и внутри меня что-то зашевелилось: может, это совесть, может, прежняя жизнь. Через час — изжога уровня «горячая линия МЧС». Но, чёрт возьми, это того стоило. Я потом три дня ел овсянку и пил настой ромашки, но ел с выражением победителя «Игры престолов»

Сомлоер Нокерл — это не десерт, а жирно-ромовая пощёчина. Три бисквита — светлый, шоколадный и ореховый — щедро утоплены в ромовом сиропе, сверху орехи, изюм в роме и ванильный крем, снаружи — взбитые сливки, шоколадный соус и ром. Если после этого ты не лёг — ты или сверхчеловек, или диетолог на каникулах.

В Венгрии зовётся Somloi galuska дословно «пельмени с холма Сомло» Пельмени, Карлі Видимо, авторы были под тем самым ромом. В Австрии зовут нокерл и вроде бы не так похабно выходит.

Придумали это чудо в будапештском «Гунделе» в 50-х, а на выставке в Брюсселе в 1958 ошиблись в названии - букву «у» забыли дописать. Так десерт стал легендой, а грамотность — побочным эффектом.

Как сказал один знакомый (человек с лицом прокурора и душой баяниста): «О, балясина с яблоками!»

Короче, Balasn mit Apfel — это тебе не какой-нибудь там «штрудель для девственников». Это бургенландский боевой кирпич с яблоком и корицей. Кирпич, который тебя сначала угощает, а потом к земле придавливает и спрашивает: «Ну шо, малыш, ты вообще готов к жизни?» Эту хрустящую фигню делают местные бабки-гастрониндзя. Лепят их так быстро, что у меня подозрение: одна из них бывший агент «Моссада».

На деле — это такие тесто-карманы, клторвмт только подзатыльники раздавать, и вот они реально рулят на всех праздниках, особенно на Рождество. Потому что если у тебя на столе есть балясина, то жизнь удалась, ты — хозяин судьбы. А если нет балясины — всё, брат, батюшку вызывай, потому что в дом пришла тоска, обида и великая печаль.

За пределами этих венгерско-австрийских (Иллмитц и Апетлон) про Balasn вообще редко вспоминают и мало где подают. И это преступление против вкусовых сосочков.

Вкусовуха там царская: хруст, потом нежная яблочная кисло-сладость, потом в мозгу включается сигнал: «Повтори». Вторая балясина — уже не ты её ешь, она ест тебя.

А если ты, крысин сын городской, не смог втащить три балясины за проход, то у меня для тебя плохие новости.

Ты либо:

местный дурачок (без обид, бывает)

городская рохля с руками для клавиатуры

Так что не выёживайся. Завари себе чего покрепче, наточи нож, заточи балясину — и стань человеком. А не это вот всё.

Если вы хотите удивить желудок, душу и свои гастрономические взгляды — добро пожаловать в Бургенланд. Тут едят так, как будто завтра конец света, но ты вроде бы и не против. Потому что вкусно просто до невозможности. Тут суп — это религия, мясо — философия, а паприка — отдельный бог. Ешь, пей, потей и радуйся жизни. Всё как в старые добрые времена.

Есть у меня ещё пару идей для постов. Про историю Австрии, еду, походы и всё, что с этим связано. Постараюсь к началу следующей недели доделать пост про ОООЧЕНь длинный поход. Фотки устал уже искать, отбирать и заливать. Но должно получится классно)