Корова в самогонной гуще, или Кто гонится за двумя зайцами, тот рискует убить и… третьего

«Хороший жизненный примерчик» в рубрике «Пролетарский суд» газеты «Коммунар».

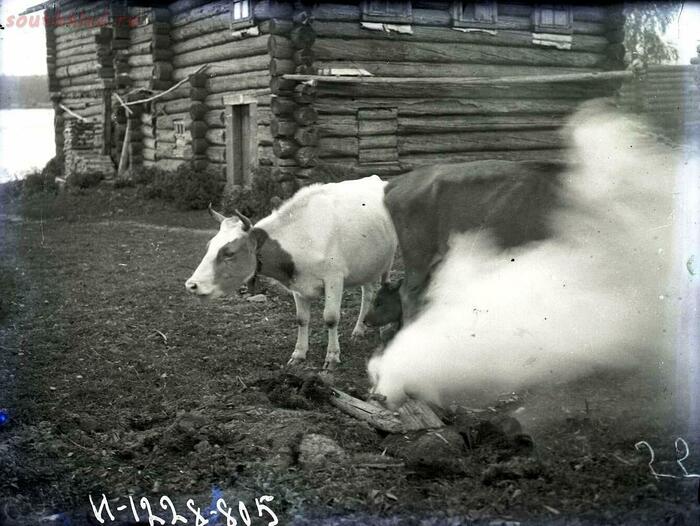

Корова гр. Грашина опилась самогонной гущи. Опасаясь дурного исхода, Грашин решил убить разом двух зайцев. Он режет корову, продает ее мясо односельчанам и в то же время получает удостоверение и акт от Румянцевского райсельсовета о падеже коровы. По этим документам получает еще и страховую премию в количестве 13 р. 50 к.

Но... слухами „полнится земля“... И посему, неожиданно для себя, он убивает и третьего зайца. Теперь ему предстоит получить еще плату и от пролетарского суда.

Дело будет слушаться в Губсуде 19 марта. Отвечать будет не один Грашин, этого „третьего зайца“ он разделит с теми лицами, что составили фиктивный акт о „падеже“ его коровы, а также и теми, что выдали ему удостоверение на право получения страхового вознаграждения.

Седой.

Газета «Коммунар», ежедневный орган Губкома РКП(б) и Губисполкома Советов рабочих, Крестьянский и Красноармейских депутатов Тульской губернии, № 63 (1995) от 18 марта 1925 года.

* Цитируется с сохранением орфографии и пунктуации первоисточника.

Когда женщина стала человеком? или Женские истории столетней давности

Международному дню работниц и крестьянок посвящается.

«Освобождение женщин-работниц

должно быть делом самих женщин-работниц».В. И. Ленин.

ПСС, 5-е издание, 39 том, стр. 202

В начале 1925 года Женотдел Зареченского района г. Тулы «провел очень интересную работу по обследованию жизни работниц. — писал «Коммунар» в праздничном № 56 (1988) за 8 марта 1925 г. — Выделены были для обследования 42 работницы Инструментальной мастерской. Обследование велось в течение 2-х месяцев силами делегаток района».

Далее, без прикрас, газета рисовала картину того, как живет и работает советская женщина, как живут и работают сотни тульских работниц. Результат получился не для слабонервных.

Слабый пол?

Последствия Первой мировой и Гражданской войн проявляются сразу. Почти все женщины — единственные работники в семье «и имеют на своем иждивении по 3-4 и даже по 6 человек.

Детишки у большинства работниц в возрасте от 5 до 15 лет. В отсутствие матери малыши остаются часто на попечении ребятишек 7–8 летнего возраста.

Дети школьного возраста не учатся только у 5 работниц:

— Не в чем в школу ходить.

У 9 работниц (22%) дети состоят в комсомоле; 6 имеют детей пионеров.

Жилищные условия у большинства работниц невыносимые».

Средняя жилая площадь семьи из 5–6 человек — 25 кв. аршин, это примерно 14,2 кв. м.! На этих метрах живут, готовят еду, обедают, тут же стирают, шьют и т. д.

Не удивительно, что «из 42 работниц только 28 едят горячую пищу ежедневно. Остальные живут „в сухомятку“.

— Нет времени готовить».

Не у всех обследуемых работниц и их детей оказалась обувь и верхняя одежда, «11 таковой не имели».

В те годы женщины на производстве в виду низкой квалификации, как правило, выполняли примитивную, а потому и самую грязную работу. Оплачивалась она подобающе. Приходилось подрабатывать на стороне: «в кооперацию втянуты почти все, за исключением двух, и пользуются продуктами кооперативных лавок».

Образование: «неграмотных из 42 работниц 12 и часть из них, несмотря на пожилой возраст, изъявляет желание учиться. Но помехой этому опять является нехватка времени.

— Дети — вот главная причина этого.

„Без дела никогда не сидим“ — говорят в один голос все работницы. — „Домашняя работа отнимает все свободное после завода время, постирать, помыть, ребят пообшить и так идет кругом каждый день“».

При этом тяжелейший быт не был препятствием к общественной работе: «из 42 работниц 39 посещают разные собрания; 28 выписывают газеты и журналы. Клуб, театр и кино посещают только 18 работниц, да и то изредка, когда получат бесплатно билеты в ячейке».

Заканчивается обследование женщин разговором о боге. «Коммунар» с сожалением сообщает: «6 работниц сознались в том, что еще ходят в церковь. Детей же ходить в церковь никто уже не неволит».

Противоречат Ильичу

Какие выводы делает главная газета губернии, печатный, на минуточку, орган Губкома РКП(б) и Губисполкома Советов рабочих, крестьянский и красноармейских депутатов:

«Во весь рост встает вопрос об увеличении и усилении работы детских яслей, детсадов, об организации доступных общественных столовых и прачечных, нужда в них остро ощущается со стороны женщин-работниц и недаром из 42 работниц, у которых проходило обследование, 37 высказались за устройство и расширение вышеуказанных общественных учреждений».

Кто все это может сделать? — вопрошает «Коммунар». В состоянии ли облегчить свое положение одни женщины работницы, как сказано в завете Ильича? «Конечно, нет», — отвечает на собственный вопрос газета, призывая тем к совместным усилиям все партийно-профессиональные и хозяйственные организации; строительство нового быта во всех его проявлениях — дело всего рабочего класса.

«Гуляй девка, пока коса распущена»

«Когда заводятся разговоры о равноправии женщины и отмечаются сделанные в этой области шаги городской женщины-работницы, крестьянки широко открывают глаза и прислушиваются особенно чутко», — продолжал размышлять о прекрасном поле «Коммунар» в следующей заметке «Крестьянка тянется к общественной работе…».

— Ну-да, город с деревней сравнять нельзя, — говорят они [крестьянки], там совсем не то. <…>

… крестьянка понимает, что город в культурном строительстве сильнее, что в городе на женщину смотрят совсем по-другому.

Но и в деревне ожидается та же лучшая жизнь женщины, как и городской. Крестьянки этого ждут и верят, что это будет тогда, когда, по их словам, „подохнут те, которые держат на вожжах своих сыновей и дочерей“».

Что имеется в виду. Быт крестьянок описан на примере деревушки Клевцово, что расположена в трех верстах от ст. Ханино ныне несуществующей Лихвинская ж. д. (в н. в. Юго-Восточное сельское поселение Суворовского района).

«Было в деревне около десятка девчонок, полных жизни. Часто мне приходилось беседовать с ними. — писал некто М. Кольчугин, вероятнее всего селькор «Коммунара». — В этих девушках можно было видеть настоящую новую революционную женщину. Они рассказывали о своей жизни. О жизни своих крестьян, о кулаках. Неделю тому назад я столкнулся с новыми девушками, такими же общественными, как и те десять, и, к сожалению, молодежь мне заявила:

— У нас теперь новый состав, старые вышли из строя.

— Они теперь замужем.

Новая жизнь удивительно резко переменила их.

С ними теперь поговорить нельзя. У них ответ такой:

— Было время, говорили, а теперь мне не о чем говорить.

И можно ли поверить молодухам, что им не о чем говорить? Нет, нельзя.

Почему же они не говорят?

Потому что чувствуют над собой высшую силу, которой они должны подчиняться».

Многовековой уклад крестьянской жизни, прежние обряды и традиции тушили любой революционный пыл. «Крестьянка — рабыня мужа», — уверял «Коммунар». Другая напасть — повальное пьянство: «самогон принял самые огромные размеры в деревне, и пьяные мужья нагоняют страху своим женам и окончательно делают их своими рабами…

— Если будешь с ним оскаляться, то так и знай, морду набью, — заявляют молодые мужья своим женам…

… На улице в хороводе валяются по грязи пьяные и звонкой матерщиной повелевают своим женам:

— Полька, Парашка! Давай руку. Поднимай… А, а, ты меня не уважаешь. Погоди, я с тобой дома поговорю…

… И крепко же сидит в деревне пословица:

— „Гуляй девка, пока коса распущена. Замуж отдадут, такой воли не дадут“.

На эту пословицу твердо опираются женщины.

— Раз вышла замуж, — говорят они, — то со всей волюшкой простись».

Поэтому опора комсомольских и партийных органов в деревне 20-х — незамужние крестьянки, заявляющие: «молодежь идет в бой со старыми предрассудками». Боролись с ними в Клевцово так:

«Ребята начали вести работу постановкой спектаклей. В кружке человек 10 мужчин, 6 женщин (девушек). В просторной избе одного крестьянина устраивается временная сцена из скамеек и досок. Занавеси берутся из домов той же молодежью. С нового года молодежь поставила 4 спектакля. Правда, теснота на сцене не позволяет удачно разыграть пьесу. Но посетители крестьяне всегда остаются довольны:

— Э, за пятачок и это хорошо.

Что хорошо, это подтверждается и тем, что каждый спектакль бывает в избе народу, как сельдей в бочке.

Девушки через спектакль привыкают к общественной жизни».

Что не «кухарка», то вдова

И в заключении об общественной жизни. В 1925 году не смотря ни на какие трудности женщины в ней играют важнейшую роль. «Деревенская правда» в № 17 (369) от 4 марта 1925 года писала следующее: «в нынешнем году по Тульской губернии было избрано 6679 делегаток, из них 5563 — делегатки-крестьянки».

Кто они такие и каково их служение социуму показано на примерах.

Делегатка Белокопытова, деревня Скворцово, Лапотковского района (ныне сельское поселение Лазаревское Щекинского района) — «вдова с 5 ребятами, сама ведет свое хозяйство. Она работает в Кресткоме (Крестьянский комитет взаимопомощи. — С. Т.), где отстаивает интересы крестьянок-беднячек. Именно по ее предложению, хворост был распределен таким порядком, что большая часть его была отпущена беднячкам».

Делегатка Борисова, село Нечаево-Голевище Чернского района — «также вдова, с 3 детьми, хозяйствует самостоятельно. Борисова активно работает в Кресткоме. По ее предложению и после долгой и настойчивой агитации — общество перешло на многополье».

Делегатка Ефшеева, из села Выползово (поселок при станции в Чернском районе) — «провела всю подготовительную работу по организации ликпункта (ликвидационный пункт неграмотности. — С. Т.). Наряду с 35 крестьянами и крестьянками она и сама ликвидировала в пункте свою неграмотность».

Делегатка Мазурова, село Гремячее Веневского уезда — «вдова с 3 детьми. Хозяйство свое ведет по культурному, часто обращается за всякими советами к агроному. Мазурова уже давно избавилась от религиозного дурмана. Она много читает и работает в Кресткоме».

Делегатка Андрианова, село Иванищево Ненашевского района (ныне Демидовское сельское поселение Заокского района) — «вдова с 3 детьми. Сама ведет свое хозяйство. Уже свыше года работает сельским исполнителем».

К сожалению, не вдовствующих примеров делегаток на страницах «Деревенской правды» найти не удалось. Выводы делайте сами. У вышеназванной газеты они следующие (чтобы не было обид на сильный пол за приведенную цитату, автор ее женщина по фамилии Герцовская:

«… в нашей рабоче-крестьянской республике женщина стала человеком и гражданином.

Женщина-крестьянка уже руководит государственными и общественными делами.

Слова Ильича: „Каждая кухарка должна научиться управлять государством“ — уже сбываются».

______________

* Публикации цитируются с сохранением орфографии и пунктуации первоисточника.

Дикая расправа в Дубне. Чудовищные нравы русского крестьянства

Самосуд над Артемовым — преступление столетней давности.

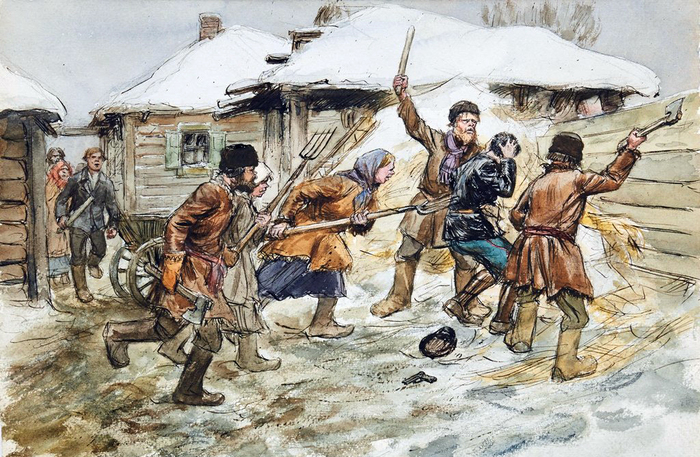

В деревне Яшкинские Выселки, Дубенского Рика (Районный Исполнительный Комитет. — С. Т.), меньше, чем в месяц, произошло четыре пожара. Загорались больше всего, сараи; в поджоге начали подозревать односельчанина Григория Артемова.

После 3-го пожара Артемов был арестован и допрошен, и на следующий день освобожден. По освобождении Артемова крестьяне созвали сходку, настроение которой было против Артемова: он, видя это, скрылся и на другой день пошел в Дубенский Рик, прося, чтобы его арестовали, или дали право на выезд, т. к. в деревне жить стало невозможно. Начальник Рика дал записку милиционеру Лапшину на предмет принятия мер, а Артемов сказал, что он может быть спокойным.

Но вот, в 11 часов дня, 3-го февраля загорелся изнутри сарай гражд. Киреичева. Нужно заметить, гражд. Киреичев занимался провозом угля, остатки которого прятал в загоревшийся сарай.

Вечером этого дня снова была созвана сходка, настроение которой было открыто против Артемова. Артемов, снова, видя такое положение, опять ушел в дер. Павшино, к своей тетке Митиной.

В 3 часа ночи, 4 февраля, в дом Митиной постучался уполномоченный дер. Павшино — Хренов и просил отпереть дверь. Названный Хренов вошел в дом с двумя гражданами из дер. Яшкинские Выселки — Щербатовым и Киреичевым. Стали спрашивать: где Григорий? Уполномоченный просил Артемова выйти к нему, но Артемов, прежде чем выйти, просил обыскать Щербатова (у него было оружие).

Через час снова постучали, но на сей раз были: председатель сельсовета села Паньковичей — Акимов и те-же Щербатов и Киреичев. Акимов взял с Митиной расписку в том, что она до приезда властей будет держать у себя Артемова, после чего все трое ушли.

Утром, часов в 10, к дому Митиной подʻехало человек 17-18, которые вломившись в дом, заперли за собой дверь. Один из приехавших, гр. Артемов, Герасим, схватил за горло одну из дочерей Митиной и стал душить. Услышав ее крик, Григорий Артемов отпер дверь, вышел к разъяренной толпе. Гр. Щербатов, набросившись на Григория, схватил его и с возгласом: „Больше вы его живого не увидите“, потащил в сани вся компания уехала.

Митина сейчас же на лошади поехала их догонять и, догнав их у села Паньковичи, обратилась к Акимову, который хладнокровно ответил: „Взяли, ну и что ж“.

Митина, видя, что власть мер не принимает, поехала вдогонку за уехавшими.

За Паньковическим кладбищем она догнала всю компанию, которая уже совершала убийство. Митина стала кричать. Услышав крики, вся ватага снова села на лошадей и уехала, захватив с собой свою жертву. Митина, доехав до места убийства, и, увидя кровь, снова вернулась к Акимову, у которого в это время был милиционер Поповского Рика. Митина стала их просить доехать до места убийства, но они сказали, что на это не уполномочены и не поехали, а старуху послали в Рик.

Убийцы были остановлены заведующим детской коммуной села Яшкина, который и сообщил в Рик. Митина же, от Акимова поехала в Яшкинские Выселки, где проживал убитый, который был положен у своего дома вниз лицом и еще хрипел; убийцы-же, окружив жертву, никого к ней не подпускали.

После сходки, которая была 3 го февраля, жена Григория Артемова, видя, что он долго не возвращается, послала своего пасынка Ивана Артемова поискать отца. Вскоре после его ухода послышались крики Ивана; оказалось, что его схватили, сняли сапоги и стали сапогами примерять следы, оставив его стоять на снегу.

После этого взяли Ивана в хату, где милиционер Лапшин стал его допрашивать, но ничего не выяснив, Лапшин ушел; после него Ивана стали допрашивать сами крестьяне, которые его пытали, стиснув голову с двух сторон. Под пыткой он сказал, что поджоги делал он, а его научил отец. Вернувшийся Лапшин арестовал Ивана и велел его отвести в Рик. Граждане Тихонов и Комаров в знак мести, привязав Ивана к лошади, стали ее гнать по деревне, при чем, чтобы остановить издевательство, Лапшин был вынужден произвести три выстрела.

В данный момент сын Артемова находится в Тульском Исправдоме, а убийцы на свободе. Нужно заметить, что первая жена Григория Артемова была убита и безнаказанно.

Крестьяне окрестных деревень отзываются об Артемове, как о хорошем человеке.

Д. Крапивенцев.

«Деревенская правда» — орган Тулгубисполкома Советов Рабочих, Крестьянских и Красноармейских Депутатов и Тульского Губкома РКП (больш.), год издания 4-й, № 14 (366) от 21 февраля 1925 г.

Рабоче-крестьянской красной армии в день ее рождения — наш пролетарский привет!

Газета «Коммунар», ежедневный орган Губкома РКП(б) и Губисполкома Советов рабочих, Крестьянский и Красноармейских депутатов Тульской губернии, № 44 (1976) от 22, 23 февраля 1925 года.

Рождённой в боях с контрреволюцией, возмужавшей в победах над врагами трудящихся — Рабоче-Крестьянской Красной армии в день ее семилетней годовщины — НАШ ПРОЛЕТАРСКИЙ ПРИВЕТ!

"Броненосец Потёмкин" 100 лет фильму

Фильм о событиях 1905 года. Восстание на броненосце.

«Бронено́сец „Потёмкин“» — немой исторический художественный фильм, снятый режиссёром Сергеем Эйзенштейном на первой кинофабрике «Госкино» в 1925 году. Неоднократно в разные годы признавался лучшим или одним из лучших фильмов всех времён и народов по итогам опросов критиков, кинорежиссёров и публики.

Уверен, многие слышали о фильме, но не видели.

Бутылочно-рюмочный расход, или Как в Туле золото делали из спирта

Если вы думали, что в Гражданскую войну жилось, мягко говоря, не сладко, то ошибались. Отдельным гражданам удавалось очень неплохо пристроиться даже во времена великих потрясений. Речь пойдёт о тех немногих «счастливчиках», что оказались руководителями национализированных предприятий.

«Военный коммунизм»?

Известность эта история получила благодаря анонсу предстоящего судебного процесса, опубликованному в газете «Коммунар» за 1 февраля 1925 г., № 26 (1958). На повестке дня Пролетарского суда ни много ни мало — дело о хищении спирта. К губсуду привлекалась вся без исключения администрация Тулспиртсклада вместе с контролерами. Не избежали ответственности и потребители — «представители» тульских шинков (питейных заведений. — С. Т.) высокого пошиба». Всего судили 17 человек «при не одном десятке свидетелей».

В ходе следствия, начавшегося еще в мае 1924-го, выяснилось, что хищение спирта производилось в основном с 1918-го по 1921 год — самые тяжелые годы Гражданской войны, «когда люди за корку хлеба продавали себя, тащили на базар самое дорогое». Расхитители чудовищно обогатились: за бесценок приобретали золото и золотые украшения, заказывали местным ювелирам столовые приборы из серебра с фамильными гербами, строили дома и т. д. и т. п.

Не случайно делом занимался не губрозыск, а ОГПУ (объединенное государственное политическое управление — орган государственной безопасности СССР в 1923–1934 годах. — С. Т.).

«Способы хищения были просты, — пояснял «Коммунар» (описание судебного процесса сохранилось в пяти номерах газеты с 3 по 7 марта 1925 г.). — По книгам (видимо, учетным. — С. Т.) было «все благополучно», наличие с итогами сходилось. Тащилась же экономия, устраиваемая при помощи инспектора РКИ Музалевского, который и сам был всегда не против выпить и взять себе бутылку-другую спирта, и акты на разлив, усушку спирта и бой готового розлива подписывал прямо, не глядя, рассчитывая «на совесть» зама с завом. А как раз эти «бой», «усушка» и «разлив» шли на базар. Были и более «тонкие» способы «экономить». Привозит спирт на склад для сдачи на хранение какой-либо инспектор, а здесь его Черменский обдирает, как липку, при помощи своих подвальных махинаций: обмеряет его на 20–30 ведер и парень ни за что идет под суд, как за халатность. А если сдатчик свой, или в амбицию вломиться хочет, то сразу здесь Ланской и Черменский «уступочку» создадут, благодетелями объявятся и часть недостачи спирта возвратят под видом того, что, мол, «из экономии товарищу на выручку идет».

«Цветы благоуханного ректификованного букета»

Председательствовал на суде тов. Алёшин, обвинял тов. Волков. Защита — адвокаты Данкман, Стржельбицкий и Каспин.

Сложность делу для совсем еще юного советского суда придавала грамотность обвиняемых, прекрасно подкованных юридически. Свои злодеяния они с точки зрения бюрократических процедур совершали идеально: «Действовали „по закону“, „по всем статьям“. Не хватит спирта — акт, усушка, утечка. Мало ли причин для его нехватки. Тихо и чисто они делали свою черную работу».

Ланской и Черменский заправляли спиртскладом, в разное время заведовали им. «Около них увивалась всякая мелкая сошка разных чинов и рангов. Делалось все, конечно, с благословения „начальства“ — начальника Рауспирта (районного управления спиртовой промышленности. — С. Т.) Ефимовича, инспекторов РКИ (Рабоче-крестьянской инспекции. — С. Т.) Фандеева, Музалевского.

...Положим, здесь была и своего рода „демократия“. Получали спирт и мелкие служащие склада — механик Оськин и др.».

Бывшие зав. и зам. зав. складом виновными себя не признали, сообщив, что мелкими дозами раздача спирта все-таки могла иметь место. «Крупные недостачи бывали, но чем их объяснить — они-де не знают. Золото же, которое у них нашли — раньше было накоплено, а вовсе не „спиртового происхождения“.

„А как вы думаете, — задает вопрос председательствующий тов. Алешин Ланскому, — могли ли такие крупные недостатки объясняться чем-нибудь кроме хищения?“ Подсудимый мнется, но потом говорит: Да, конечно, хищения были, но, вероятно, в дороге».

За кафедру выходит бывший инспектор Рауспирта Фандеев. Человек пожилой, окончивший в свое время юридический факультет Московского университета. При царе заведовал акцизом. К служителям советской фемиды он относился с явным, плохо скрываемым пренебрежением, считая, что его знания в области метрологии и сложность научных формулировок помогут избежать правосудия.

«Недостачи, конечно, бывали, но здесь многое может объясниться неточностью измерительных приборов — мерников», — пояснял подсудимый, заимевший для мелких выдач даже специальный термин: «бутылочно-рюмочный расход».

«Почему же эта неточность была всегда в пользу администрации?» — спросил судья.

«Ну, значит, трата в пути...» — задумываясь, ответил Фандеев.

«Как же получалась экономия? — интересуется прокурор. — Нормы, должно быть, были слишком высоки?»

На этот вопрос обвиняемые дают уклончивый ответ, за исключением подсудимого Никольского, который прямо заявляет: «Нормы были высоки чрезмерно».

Откровенный бухгалтер

Бухгалтер Никольский вообще вел себя довольно раскрепощенно. Выйдя далеко за рамки «экономии», он рассказал суду много чего интересного, в том числе о кутежах самого Ланского, например: «Начальник Рауспирта Ефимович, инспектор Фандеев и др[угие] начальствующие ежедневно в 12 час. ходили в квартиру Ланского. Оттуда возвращались „повеселевшими“. В то же время „приемка спирта на Тульском складе“... „прославилась на всю республику“. Обмеривали и клиентов — лаковых заводчиков. Этот обмер Никольский испытал на „своей шкуре“, он тоже был лаковым заводчиком и в свое время судился по делу тульских лакировщиков».

После таких откровений инженеру Ефимовичу и инспектору Петрову выступать было непросто. Суду они отвечали, что о недостачах слышали, но объясняли это плохим транспортом, а «после ревизии у Ланского выпивали».

Обвиняемый Масленников, служивший приказчиком при дровяных складах на Тула-Лихвинской ж/д, рассказывал, «как он ходил на склад получать спирт; один раз получал 2 бутылки, а у склада вижу красноармейцы — испугался, вернулся. А Черменский говорит: у нас спирт „законный“, чего бояться. С тех пор я и ходить перестал...

В том же духе показания и остальных. Выпивки... Бутылочно-рюмочные порядки».

Сдатчики спирта Сергиевский и Корсунский показали, «что при сдаче всегда получались нехватки. Корсунскому один раз „накинули“ 10 ведер». И вообще, спиртом расплачивались со всеми. Свидетели фотограф Вакуленко — «в 21 году увеличивал портрет Ланского» — и подрядчик Мысков, ремонтировавший гараж, оба получили вознаграждение 95-градусной хмельной жидкостью.

Защита и приговор

«Греются у спирта», — заявил помощник прокурора тов. Волков. «Эти „спецы“ (недаром большинство подсудимых — люди с высшим образованием), пользуясь сложностью вверенного им хозяйства и трудностью для рабочего надзора, в то время еще недостаточно опытного уследить за всеми „тайнами“, обратили спиртсклад в дойную корову с обильным удоем веселящей жидкости».

Обвинитель потребовал сурового приговора: 8 лет лишения свободы. Вот достаточная мера ответственности расхитителям социалистической собственности, заявленная на том суде. От обвинений в адрес подсудимых Жаворонкова, Дьяконова, Пискарёва пом. прокурора вообще отказался.

Наступило время защиты. Случайно или нет, но Никольский и Масленников от ее услуг отказались. Адвокаты остальных обвиняемых взяли на вооружение следующую линию: хищение спирта — не доказано. «В деле было просто незаконное распределение той экономии, которая получалась при хранении спирта на складе». Защита отрицала даже наличие состава преступления, не забыв отметить при этом трудовое происхождение большинства обвиняемых, трудности быта в годы войны и прочие смягчающие обстоятельства.

В результате два главных руководителя тульского спиртсклада Ланской и Черменский признаны виновными в систематическом хищении спирта и «приговорены к лишению свободы со строгой изоляцией сроком на 5 лет каждый, с поражением в правах на 3 года».

Инспекторы Рауспирта Фандеев, Петров, инспектор РКИ Музалевский, виновные в соучастии — к лишению свободы сроком по 2 года каждый. «Ходаков — в незаконном получении и хранении спирта — к лишению свободы на 2,5 года с поражением в правах на тот же срок и конфискацией части имущества».

Остальные оправданы.

* Публикации цитируются с сохранением орфографии и пунктуации первоисточника.