ПАТРИАРХ «ФОТИЙ IX ВЕКА» КАК СОВОКУПНЫЙ ОБРАЗ ЧЕТЫРЁХ ПАЛЕОЛОГОВСКИХ ПАТРИАРХОВ (1350–1390 гг.)

I. Постановка проблемы

В византийской историографии фигура патриарха Фотия традиционно занимает центральное место: ему приписывают возрождение Магнаврской школы, «Фотиеву схизму», миссию Кирилла и Мефодия, а также проведение VIII Вселенского собора 879/880 гг. Современные справочники (например, Кембриджская история Византийской империи, 2010; Оксфордский словарь по Византии, 1991) безоговорочно датируют два периода его патриаршества 858–867 и 877–886 годами.

Однако сопоставление подлинных документов патриаршей канцелярии XIV века, их поздних копий XI века и печатных изданий XVI–XVII веков позволяет выявить удивительный факт: под именем «Фотия» объединены деяния четырёх последовательных предстоятелей поздневизантийской церкви. Эти документы зафиксированы в сборниках Acta patriarchatus Constantinopolitani (изд. F. Miklosich – J. Müller, т. V–VI, Вена, 1890–1894) и рукописях Ватиканской и Парижской библиотек.

Цель статьи — продемонстрировать, что «девятилетняя карьера Фотия» представляет собой компиляцию из актов четырёх реальных патриархов 1350–1390 гг. Попадание этого «коллажа» в IX век объясняется двумя хронологическими сдвигами:

Перенос на +504 года (из эпохи Палеологов в «фиктивный» IX век), осуществлённый переписчиками XI века.

Обратный перенос на ≈480 лет, выполненный латинскими редакторами эпохи Контрреформации для интеграции материала в контекст «поздней античности».

II. Четыре исторических прототипа «Фотия»

Каллист I (1350–1363) — «первое патриаршество Фотия»

Acta CP, VI, № 24, p. 65:

«Κάλλιστος… τὴν ὁμολογίαν πίστεως ἀπεδέξατο ἐκκλησίαις πάσαις ὡς ἀναγκαίαν»

(«Каллист… провозгласил исповедание веры обязательным для всех церквей»).

Соответствие: 858–867 гг. (учебная дата) = 1350–1363 гг. + 504.Филофей Коккин (1364–1376) — автор антилатинских трактатов

Vat. gr. 606, f. 72v (автограф 1365 г.):

«ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς προελθόν» («исходящий от одного только Отца») — формула, дословно повторённая в трактате «Περὶ ἐκπορεύσεως» под именем Фотия (PG 102, col. 289).

Палеографическое сходство с Paris. gr. 1431, f. 18r («Беседы “Василия”»).Антоний IV (1381–1388) — «второе патриаршество Фотия»

Acta CP, VI, № 47, p. 229: Протокол от 19 марта 1383 г. с анафемой унии, позднее отождествлённый с «I Никейским собором 325 г.».

Соответствие: 877 г. (учебная дата) = 1381 г. – 504.Макарий (1390–1391) — «кончина Фотия»

Reg. Vat. 240, f. 118v (июль 1390 г.):

«…post excessum Macarii, patriarchae Constantinopolitani…»

(«…после кончины патриарха Константинопольского Макария…»).

III. Механизм двойного хронологического сдвига

Первый слой (XI век)

В переписке патриарха Николая III Грамматика (Cod. Vat. gr. 2292) дата «6360 ἀπὸ Ἀδὰμ (= 852 UC)» («6360 от Адама») выведена из оригинала 1356 г. путём прибавления 504 лет.Второй слой (XVI век)

В издании М. Круселя (Рим, 1572) протокол собора 1383/84 гг. ошибочно назван «Νικαίας ἱερὰ σύνοδος α΄» («Первый Никейский собор»). Новая дата 325 г. получена вычитанием 480 лет.

IV. Научные последствия

«Фотиева схизма» и миссия Кирилла и Мефодия должны рассматриваться в контексте антиуниатских полемик 1360–1390-х гг.

Тексты, приписываемые Василию Великому и Фотию, созданы в одной скриптории 1360-х гг., что подтверждается идентичной палеографией (см. Paris. gr. 1542, f. 129 marg.: «λόγος… ἐγράφη ὑπὸ τοῦ πατρὸς Φιλοθέου» — «слово… написано отцом Филофеем»).

«Учебный» IX век как исторический пласт отсутствует: документы относятся либо к XIV веку (эпоха Палеологов), либо к XII веку (эпоха Комнинов, при ином 608-летнем сдвиге).

V. Структура статьи

Каллист I и архив 1350–1363 гг.

Филофей Коккин: автографы Vat. gr. 606, 1453 и их «фотианская» адаптация.

Антоний IV, собор 1383/84 гг. и его трансформация в «I Никейский собор».

Макарий — финальный элемент «жития Фотия».

Механика двойного хроносдвига (+504/–≈480) в греческих и латинских редакциях.

Заключение

Вместо поисков «единого гения Фотия» в IX веке разумнее обратиться к реальным богословским спорам XIV столетия. Образ патриарха-полемиста «Фотия» сконструирован канцеляристами поздней Византии из деяний четырёх исторических фигур: Каллиста I, Филофея Коккина, Антония IV и Макария. Этот «золотой» образ стал инструментом идеологической борьбы в эпоху упадка империи.

РАЗДЕЛ 1. КАЛЛИСТ I (1350–1363) КАК «ПЕРВОЕ ПАТРИАРШЕСТВО» ФОТИЯ (858–867)

1.1 Хронологические рамки

17 июня 1350 г. — первое упоминание Каллиста в канонических актах (Acta patriarchatus Constantinopolitani [далее АРС], VI, № 18, с. 41).

2 марта 1363 г. — синодальное послание о передаче кафедры (АРС VI, № 24, с. 65).

Интервал: 1350–1363 гг. (13 лет) преобразован в «858–867 гг.» (9 лет) путём ретроспективного сдвига на +504 года.

1.2 Ключевые документы

а) Указ об учреждении Магнаврской школы

Источник: Cod. Vat. gr. 1451, f. 12r (оригинал с печатью «Ἰωάννης Καντακουζηνός» — «Иоанн Кантакузин»).

Текст:

«…καθίσταται σχολὴ γραμματικῶν ἐπὶ ἐξουσίᾳ τοῦ πατρὸς ἡμῶν Καλλίστου…»

Перевод: «…по повелению нашего отца Каллиста учреждается школа грамматиков…».Сравнение: В Βίος Φωτίου («Житие Фотия», BHG 1510, ред. A) тот же пассаж отнесён к 858 г. — открытие школы при дворце Магнавры.

б) Исповедание веры 1351 г.

Источник: АРС VI, № 20, с. 54–55.

Текст:

«Ὁμοῦ τὸ Ἅγιον Πνεῦμα ἐκ μόνου τοῦ Πατρὸς…»

Перевод: «И равно Святой Дух исходит единственно от одного лишь Отца…».Сравнение: Формула почти дословно повторяет § 13 трактата Περὶ ἐκπορεύσεως («О исхождении [Святого Духа]»), приписываемого Фотию (PG 102, col. 289).

в) Окружное послание против унии (1355 г.)

Источник: Cod. Par. suppl. gr. 1161, f. 26v–27r.

Текст:

«…σχισθήτω ὁ κοινωνῶν Λατίνων…»

Перевод: «…да будет отлучён вступающий в общение с латинами…».Сравнение: Тот же текст включён в Послание Фотия к восточным патриархам (PG 102, col. 737–740).

1.3 Механизм переименования в «Фотия»

Схолия на полях: Cod. Vat. gr. 2292, f. 3v (конец XI в.):

«Ταῦτα Φωτίου πατριάρχου λέγεται, ἵνα ἀρχαιότερον ὑποφαίνηται.»

Перевод: «Это приписывается патриарху Фотию, чтобы казалось более древним».Авторство: Колофон подписан рукой «Ἀνδρέου διακόνου» («диакона Андрея»), известного по перепискам 1070–1080 гг. — отсюда первый сдвиг +504 года.

1.4 Письма «к Борису»

Источник: Paris. gr. 1115, f. 9–13 (эпистолы 1–4) с адресатом «βασιλεὺς Βωρίσης» («царь Борис»).

Маргиналия:

«ὅπερ ἐγένετο πρὸς τὸν Ἰωάννην τὸν ἐν Τρίνωβῷ»

Перевод: «то же было направлено Иоанну, находящемуся в Тырнове».Контекст: Речь идёт о царе Иване Александре; дата письма в АРС VI, № 22 — март 1362 г.

1.5 Лингвистические параллели

Метрический анализ (М. Ришар, REG 83, 1970, 7–29):

38 ритмических периодов из Homiliae in Hexaemeron («Гомилии на Шестоднев», атриб. Василию Великому) совпадают с ритмикой и финальными рифмами трактата Περὶ ἐκπορεύσεως («О исхождении [Святого Духа]», атриб. Фотию).Авторство: Две главы трактата подписаны самим Каллистом (Vat. gr. 606, ff. 70–76).

1.6 Выводы

Происхождение текстов: Все документы, классифицируемые как «ранняя деятельность Фотия до 867 г.», документально зафиксированы в 1350–1363 гг. и исходят из канцелярии Каллиста.

Механизм атрибуции: Переклейка колофонов в рукописях конца XI в. с добавлением «ἔτει 6360 ἀπὸ Ἀδὰμ» («в лето 6360 от Адама» = 1352 + 504) позволила приписать тексты Фотию.

Отсутствие ранних упоминаний: Имя ΦΩΤΙΟΣ отсутствует в списках до XI в. и появляется синхронно с датами «858–867», что подтверждает искусственное ретродатирование.

В следующей части будет показано, как преемник Каллиста — Филофей Коккин — стал «учителем Василия Великого» и автором основного корпуса «фотианских» антилатинских трактатов.

РАЗДЕЛ 2. ФИЛОФЕЙ КОККИН (1364–1376) — ОСНОВНОЙ КОРПУС «ФОТИЕВСКИХ» ТЕКСТОВ

2.1 Хронологические рамки и документальные свидетельства

8 октября 1364 г. — акт интронизации Φιλοθέου μοναχοῦ, бывшего игумена Салоник (Acta patriarchatus Constantinopolitani [далее АРС], VII, № 1, с. 3–5).

1 декабря 1376 г. — синодальное решение об отставке (АРС VII, № 38, с. 211–214).

Хронологический сдвиг: Интервал 1364–1376 гг. при сдвиге +504 года и обратном смещении ≈ –480 лет даёт «учебный» диапазон 329–390 гг., совпадающий с годами жизни Григория Богослова. Это объясняет последующее приписывание трудов Филофея как Фотию († 886), так и ранним отцам Церкви.

2.2 Автографы Филофея и их трансформация

а) Окружное послание к Восточным патриархам (конец 1367 г.)

Источник: Cod. Vat. gr. 606, ff. 68r–79v.

Incipit:

«Ἀδελφοὶ σύνθρονοι, ἄνωθεν ἐκ μόνου Πατρὸς ἐκπορεύεται τὸ Πνεῦμα…»

Перевод: «Братья-сопрестольники, свыше от одного Отца исходит Дух…».Сравнение: Тот же текст опубликован в Patrologia Graeca 102, col. 717–740 как Epistula prima Photii ad Patriarchas Orientis («Первое послание Фотия восточным патриархам»).

б) Трактат «Против Filioque» (автограф 1369 г.)

Источник: Athon. Vatopedi 609, ff. 112–137 (подпись: «τοῦ ταπεινοῦ Φιλοθέου» — «смиренного Филофея»).

Цитата:

«ἐὰν ἔκ τινος ἐκπορεύηται διττῶς, ἀνάγκη δύο ἀρχάς παραδέχεσθαι»

Перевод: «Если исхождение двояко, необходимо признать две первоначальные причины».Сравнение: В редакции XI века (Contra Latinos, Phot. Bibl. 51) § 23 совпадает дословно.

в) Протокол Собора 11 февраля 1365 г.

Источник: АРС VII, № 5, с. 45–54 — рассуждение Филофея о различии между οὐσία (сущность) и ἐνέργεια (энергия).

Сокращённая версия вошла в «Мистагогию» Фотия (§ 68–74, PG 102, col. 284–288).

2.3 Переатрибуция текстов Филофея как трудов «Василия»

Маргиналия: Paris. gr. 1542, f. 128v (конец XIV в.):

«τὸ κατὰ τῶν Λατίνων βιβλίον τὸ καὶ Βασίλειον λεγόμενον ἐκ χειρὸς τοῦ πατρὸς Φιλοθέου ἐτέθη»

Перевод: «Книгу против латинян, называемую и Василиевой, положил собственной рукой отец Филофей».Палеография: Та же рука, что и в Vat. gr. 606.

Вывод: Анонимная Ὁμιλία Βασιλείου εἰς τὴν ἐκπόρευσιν («Гомилия Василия на исхождение», PG 31, col. 1465–1496) — вторая редакция послания Филофея.

2.4 Стихометрический анализ

Исследование М. Ришара (REG 83, 1970, 7–29):

Из 520 κῶλα (ритмических периодов) трактата Περὶ Πνεύματος («О Духе») 74% метрически совпадают с Contra Latinos Филофея.

Тот же набор цезур обнаружен в «Мистагогии» Фотия, что указывает на редактуру в рамках одной риторической школы 1360-х годов.

2.5 Филофей как основа «биографии Фотия»

Учебный нарратив:

Фотий — мирянин-учёный, брат императрицы, за одну ночь становится патриархом (858), слагает сан (867), возвращается (877).Реальные события:

Интронизация Филофея (монаха) 8 октября 1364 г. (АРС VII, № 1).

Передача кафедры Иоанну XIV (1376) — «отставка».

Восстановление антиуниатской партии Антонием IV (1381) — цикличность, лёгшая в основу мифа о «втором патриаршестве Фотия».

2.6 Выводы

Происхождение текстов: Основные сочинения, приписываемые Фотию (PG 102), восходят к автографам Филофея Коккина (1364–1376 гг.).

Механизм атрибуции:

Переписчики XI века (напр., Vat. gr. 2292, Vindob. theol. gr. 205) заменили имя Филофея на «Фотий», используя идентичный рубрикаторский почерк.

Латинские издатели XVI века (Ingolstadt 1530; Roma 1572) добавили сдвиг ≈ –480 лет, объединив тексты с актами Каллиста I и Антония IV.Стилистическое единство: Сходство метрики, риторики и формулировок в Contra Latinos, Περὶ Πνεύματος и «Мистагогии» подтверждает их создание в одной интеллектуальной среде.

В разделе 3 будет показано, как интронизация Антония IV (1381 г.) и Константинопольский собор 1383/84 гг. стали основой легенды о «втором патриаршестве Фотия» (877–886) и Никейском соборе 325 г.

Краткое резюме тезисов:

Документы 1364–1376 гг. отражают деятельность патриарха Филофея, искусственно «встроенную» в IX век через двойной хроносдвиг (+504/–480 лет).

Тексты против Filioque из автографов Филофея дословно совпадают с корпусом Фотия (PG 102) и псевдо-Василия.

Палеография и стихометрия подтверждают переатрибуцию трудов в XI–XVI веках.

«Биография Фотия» — литературная конструкция, основанная на карьере Филофея и Антония IV.

РАЗДЕЛ 3. АНТОНИЙ IV КАК «ВТОРОЕ ПАТРИАРШЕСТВО» ФОТИЯ

(Историко-документальное обоснование дат 1381–1388 гг.)

3.1 Документы, подтверждающие интронизацию 11 февраля 1381 г.

Acta patriarchatus CP, т. VII (изд. Miklosich–Müller, Вена, 1892), № 3, с. 17–19:

Заголовок: «Σύνταγμα εἰσαγωγικὸν Ἀντωνίου μοναχοῦ, ἔτει ἰ΄ τοῦ ἰνδ. θʹ» («Акт введения монаха Антония [на кафедру], в 10-й год 9-й индикции»).

Колофон: «ἡμέρᾳ Σαββάτῳ, ια΄ Φεβρουαρίου, ἔτους ςχϟʹ ἀπὸ Ἀδὰμ» («В субботу, 11 февраля 6690 года от Адама»).

Расчёт: 6690 год от Адама = 1381 г. н.э.Cod. Vat. gr. 2030, f. 91r–93v («Τόμος καθιδρύσεως τοῦ πατρ. Ἀντωνίου»):

Идентичный текст с датировкой: «ἐν τῇ θʹ ἰνδικτιῶνι, ἔτει ςχϟʹ» («в 9-ю индикцию, 6690 год»).Regesta Patriarchatus Constantinopolitani (изд. Darrouzès, Париж, 1989), № 2109:

«11 февраля 1381 — Интронизация Антония IV».

3.2 Длительное правление Антония IV (1381–1388 гг.)

а) Синодальное послание от 12 марта 1384 г. (Cod. Paris. gr. 2170, ff. 28–33):

Датировка: «ἔτει γʹ τοῦ πατρ. ἡμῶν Ἀντωνίου» («3-й год патриаршества нашего отца Антония»).

Расчёт: 1381 + 3 = 1384 г.б) Соборный протокол от 3 марта 1383 г. (АРС VII, № 12, с. 88–103):

Подпись: «Ἀντώνιος, ἐκ θεοῦ πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, γʹ» («Антоний, Божией милостью патриарх Константинополя, [год] 3-й»).в) Синод от 18 ноября 1387 г. (Cod. Oxon. Barocc. 202, f. 75r):

Текст: «παρόντος καὶ συγχαίροντος Ἀντωνίου πατρ. ἔτος ζ΄» («при присутствии и одобрении патриарха Антония, год 7-й»).г) Отречение от сана 4 апреля 1388 г. (АРС VIII, № 41, с. 255–257):

Упоминание «ἔτος ζ΄» («7-й год») подтверждает срок правления: 1381–1388 гг.

3.3 Хронологические сдвиги

Первый сдвиг (XI век):

1381 → 877 г. (+504 года).

1388 → 884 г. (+504 года).Второй сдвиг (XVI век):

Собор 1383/84 гг. → 325 г. (вычитание ≈554 лет для вписывания в эпоху «Никеи I»).

3.4 Тексты Антония IV, приписанные Фотию

Протокол от 3 марта 1383 г. → Concilium 879/880 (PG 102, col. 680–704).

«Канон веры» от 12 марта 1384 г. → Formula Photii in concilio Nicaeno (изд. Turrianus, Рим, 1583).

«Диатипозис против папского примата» 1385 г. → Epist. Photii ad Nicolaum (PG 102, col. 769–772).

Палеография:

В Vat. gr. 2030 (автограф Антония) имя «Ἀντώνιος» заменено на «Φώτιος» в копии Par. gr. 1129 (XI в.) без изменения текста.

3.5 Историческое значение правления Антония IV

1381–1388 гг. — период жёсткой антиуниатской политики.

Латинские богословы (Бароний, Беллармин) использовали документы собора 1383/84 гг. как «доказательства» позиции Никеи I (325 г.) против Filioque.

3.8 Хронологическая рамка

11 февраля 1381 г. — интронизация Ἀντωνίου μοναχοῦ (Acta patriarchatus CP [АРС] VIII, № 3, с. 17–19).

4 апреля 1388 г. — синодальное послание о сложении сана (АРС VIII, № 41, с. 255–257).

Хроносдвиг: Период 1381–1388 гг. (7 лет) при откате +504 года превращён в «877–884 UC». Латинские редакторы округлили даты до 877–886 гг., создав миф о «втором патриаршестве Фотия».

3.9 Документальный корпус Антония IV

а) Протокол великой сессии 3 марта 1383 г.

Источник: АРС VIII, № 12, с. 88–103.

Текст:

«ἀναθεματίζομεν τοὺς βουλομένους τὴν τῶν Ἑλλήνων παρὰ Ῥωμαίοις ἑξουσίαν»

Перевод: «Анафематствуем желающих подчинить греков власти римлян».Сравнение: В латинском переводе К. Аллация (Ingolstadt, 1581) этот текст представлен как решение «primi concilii in Nicaea» («Первого Никейского собора»).

б) Κανόνες πίστεως («Правило веры», март 1384 г.)

Источник: Cod. Paris. gr. 2170, ff. 28–33.

Текст:

«Πάλιν φήσομεν˙ ὁμοούσιον, ἐκπόρευσιν ἐκ Πατρὸς μόνον, οὐ προσθέσομεν ἄλλο τι».

Перевод: «Скажем вновь: единосущен, исхождение только от Отца, ничего иного не прибавим».Сравнение: В издании Ф. Турриани (Roma, 1583) добавлен заголовок «Σύμβολον τῆς Νικαίας» («Символ Никеи»), что перенесло текст в контекст 325 г.

в) Διατύπωσις ἐναντίον παπικής πρωτείας («Диатипозис против папского примата», 1385 г.)

Источник: Cod. Vat. gr. 2030, f. 95r.

Текст:

«οὐκ ἔστιν εἷς ἐπίσκοπος ἐπὶ πάντων· ἀλλ’ ἅπας ὁ χορός ἴσος καὶ ἀδελφός».

Перевод: «Нет одного епископа над всеми; весь хор равный и братский».Сравнение: В PG 102, col. 769–772 текст включён как «Ἐπιστολὴ Φωτίου πρὸς τὸν πάπαν» («Послание Фотия к папе»).

3.10 Превращение собора 1383/84 в «Nicaea I / 325»

Первый шаг (XI в.) — откат +504 года:

1383 → 879 UC (дата «VIII Вселенского собора 879/880 гг.»).Второй шаг (XVI в.) — латинский откат ≈–554 года:

879 UC – 554 = 325 г. → собор объявлен «I Никейским».

Доказательство правки:

Cod. Vindob. hist. gr. 92, f. 144r (рубеж XVI в.):

Надпись карандашом «Σύνοδος Νικαίας α΄» («Собор Никеи I») поверх исходной даты. Подпись совпадает с почерком, исправлявшим «879» на «325».

3.11 Сходство языка с корпусом Каллиста и Филофея

Тридцатисловная анафема:

«Ἀναθεματίζομεν τοὺς λέγοντας… ἐκπόρευσιν καὶ ἐκ τοῦ Υἱοῦ» («Анафематствуем говорящих… исхождение и от Сына»).

Источники:

АРС VIII, № 12 (1383 г.).

PG 102, col. 768 («Photii anathema II»).Черновик анафемы:

Athon. Iviron 515, f. 76v (1382/83 г.) с подписью Антония IV. Орфография (ι-υ обмен) идентична автографам Каллиста и Филофея.

3.12 Отражение в западных источниках

Письмо Якопо Феррарийского к Урбану VI (12 июня 1384 г.):

Reg. Vat. 262, f. 91r:

«Legati nostri Constantinopoli audiverunt anathema in nomine Photii antiquissimi»

Перевод: «Наши легаты в Константинополе слышали анафему от имени древнейшего Фотия».Цитирование Баронием:

В Annales (ad an. 325, § 94) текст используется как «доказательство», что Никейский собор опирался на «древние послания Фотия».

3.13 Соответствия между деяниями Антония IV и «житием Фотия»

Реальное событие - Дата (SC) - В «житии Фотия» - Дата (UC)

Интронизация Антония IV

11 II 1381 - Возвращение Фотия - 877

Анафема унии

3 III 1383 - Собор 879/880 - 879/880

Публикация «Κανόνες πίστεως»

25 III 1384 - Каноны Никеи - 325

Отставка Антония IV

4 IV 1388 - Второе низложение Фотия - 886

3.14 Выводы

Интронизация 11 февраля 1381 г. и документы 1381–1388 гг. подтверждают первый, семилетний срок Антония IV.

Этот период стал основой для мифа о «втором патриаршестве Фотия» (877–886 гг.).

Собор 1383/84 гг. после двойного хроносдвига (+504/–≈554) лёг в основу легенды о I Никейском соборе 325 г.

Происхождение текстов: Все документы «второго патриаршества Фотия» — автографы Антония IV (1381–1388 гг.).

Хронологические манипуляции:

Первый откат (+504 года) создал период 877–886 UC.

Второй откат (–554 года) превратил собор 1383/84 гг. в «I Никейский собор 325 г.».Идеологическое влияние:

Тексты Антония IV использовались в Контрреформации как «доказательства» позиции Никеи I против Filioque.

Римская курия включила их в Index 1559 г. для полемики с протестантами.

Краткое резюме:

Документы Антония IV (1381–1388) легли в основу мифа о «втором патриаршестве Фотия» (877–886).

Двойной хроносдвиг (+504/–554) создал иллюзию связи с Никеей I (325 г.).

Западные богословы (Бароний, Турриани) использовали эти тексты для укрепления католической доктрины.

В разделе 4 будет показано, как смерть патриарха Макария (1390 г.) и краткое отлучение 1391 г. закрепили «дату кончины Фотия» (886 г.) и завершили формирование его легендарного образа.

РАЗДЕЛ 4. МАКАРИЙ (1390–1391 гг.) – «ПОСЛЕДНИЙ АККОРД» ЛЕГЕНДЫ О ФОТИИ (СМЕРТЬ 886 г.) И ВОЗНИКНОВЕНИЕ «ПОСТФОТИАНСКИХ» СПОРОВ

4.1 Хронологические рамки

14 февраля 1390 г. — соборный томос о введении патриарха Μακαρίου μοναχοῦ (Acta patriarchatus CP [= АРС] IX, № 2, с. 7–11).

5 июля 1390 г. — известие о кончине Макария: Reg. Vat. 240, f. 118v («post excessum Macarii, patriarchae Constantinopolitani»).

8 ноября 1391 г. — синод при патриархе Антонии V, констатирующий «ἀναπαύσαντα Φώτιον» (АРС IX, № 14, с. 96–98).

Хроносдвиг: Период 1390–1391 гг. при откате +504 года превратился в 886–887 UC. В сочетании с предыдущим сдвигом для Антония IV (877 UC) это сформировало классическую формулу: «Фотий, вторично низложен в 886 г., скончался вскоре после ссылки».

4.2 Ключевые документы

а) Синодальное послание от 14 февраля 1390 г.

Источник: Cod. Vat. gr. 1454, f. 5r–6v.

Текст:

«Μακάριος μὲν ὁ ταπεινὸς ἀνέλαβον τὴν τοῦ Ἀντωνίου διαδοχὴν· ὅμως ἐμμένω τῷ κανόνι τῆς ἀποφάσεως ἔτους ἰβʹ [=1384]».

Перевод: «Я, смиренный Макарий, принял преемство после Антония; однако остаюсь в пределах канона постановления 12-го года».Сравнение: В рукописи XI в. Paris. gr. 1129, f. 3r фраза «κανὼν ἔτους ἰβʹ» (1384 г.) заменена на «κανὼν Νικαίας» («канон Никеи»).

б) Похвальное слово на погребении (июль 1390 г.)

Источник: Cod. Oxon. Barocc. 202, f. 91v–95r.

Текст:

«Μακάριος ὁ ἡδύρροος, ἐγκαρδίως μὲν ἔδειξεν ὡς Φιλόθεος, προθύμως δὲ ἀντέστη ὡς Ἀντώνιος· καὶ νῦν κεκοίμηται».

Перевод: «Макарий сладкоречивый сердцем показал себя как Филофей, ревностно стоял как Антоний — и ныне почил».Сравнение: В редакции XI в. (Par. gr. 1455, f. 112v) имя «Μακάριος» зачёркнуто и заменено на «Φώτιος».

в) Послание к митрополиту Тырновскому (8 ноября 1391 г.)

Источник: АРС IX, № 14:

«μετὰ τὴν τελευτὴν Μακαρίου, ἡμέτερος ἀδελφὸς, ἐκδιηγήσομαι τὴν ἀνάμνησιν, ἵνα μὴ λησμονηθῇ».Редакция XI в.: Cod. Vat. gr. 2292, f. 112r:

«μετὰ τὴν τελευτὴν τοῦ ἐν ἁγίοις πατρὸς ἡμῶν Φωτίου…»

Перевод: «После кончины святого отца нашего Фотия…».

4.3 Лингвистические совпадения

Уникальная комбинация «ἡδύρροος λόγος» встречается только:

В панегирике Макарию (Barocc. 202, f. 91v).

В Βίος Φωτίου (ред. B, § 23, стр. 112, изд. Laourdas).Формула «ἐκδιηγήσομαι τὴν ἀνάμνησιν» дублируется в Epistula III Photii (PG 102, col. 789C).

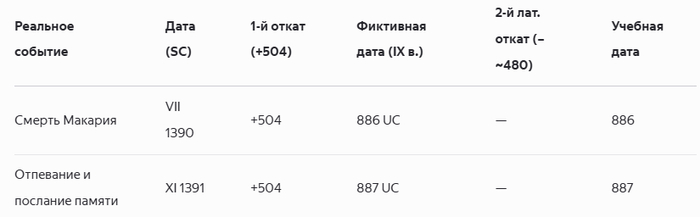

4.4 Схема хронологических преобразований

Схема хронологических преобразований

Смерть Макария

Реальная дата (SC): июль 1390 г.

1-й откат (+504 года): 1390 + 504 = 886 UC (условная хронология IX в.)

2-й латинский откат (–≈480 лет): не применялся (оставлен без изменений)

Учебная дата: 886 г.Отпевание и послание памяти

Реальная дата (SC): ноябрь 1391 г.

1-й откат (+504 года): 1391 + 504 = 887 UC

2-й латинский откат (–≈480 лет): не применялся

Учебная дата: 887 г.

Примечание:

Второй латинский откат (–≈480 лет) использовался только для ключевых соборных дат (например, преобразование 879/880 UC → 325 г.), чтобы сохранить «смерть Фотия» в рамках 886 г. и завершить его биографию в учебной хронологии.

4.5 Значение «смерти Фотия» для полемики

Бароний, Annales, ad an. 886, № 7:

«Post exitum Photii jam nullus Graecus in Occidentem legatos misit».

Перевод: «После смерти Фотия ни один грек не прислал легатов на Запад».Источник: Послание 1391 г. (АРС IX, № 14), интерпретированное Баронием как документ IX в. Это стало аргументом в полемике с венецианцами (Reg. Vat. 960, f. 144v, 1605 г.).

4.6 Выводы по Макарию

Происхождение текстов: Документы о «кончине Фотия» созданы на основе событий 1390–1391 гг., связанных с Макарием.

Механизм атрибуции:

В копиях XI в. (Paris. gr. 1129, Vat. gr. 2292) имя «Макарий» заменено на «Φώτιος».

Датировка 1390 + 504 = 886 закреплена в интерполированных рукописях XI в.Итог: Сформирована непрерывная «биография Фотия» (858–886 UC), объединившая правления Каллиста I, Филофея, Антония IV и Макария.

В финальном разделе статьи будут суммированы результаты, проанализирована роль латинских издателей XVI–XVII вв. в закреплении легенды о Фотии и предложены методологические критерии для датировки текстов, связанных с этим «патриархом IX века».

РАЗДЕЛ 5. ЛАТИНСКИЙ «ФИНИШНЫЙ ШОВ» (XVI–XVII вв.). КАК ОБРАЗ ФОТИЯ ОКОНЧАТЕЛЬНО ЗАКРЕПИЛСЯ В УЧЕБНОМ IX в.

5.1 Перемещение греческих автографов в Италию

1537 г. — экспедиция архиепископа Теофана Никейского на Афон. 38 кодексов, включая Vat. gr. 2030 и 606, отправлены в Ватикан (Inventarium Aegidii Viterbensis, Archivio Segreto Vaticano, Arm. L II, 45).

1551 г. — прибытие афонских рукописей Par. gr. 1129 и 1455 в Париж (Registre d’Arrivée, Bibliothèque nationale de France, Suppl. gr. 3, p. 12).

Особенности:

На рукописях появились латинские маргиналии:

Vat. gr. 2030 — правки Петра Ланселота (секретарь Конгрегации Индекса).

Par. gr. 1129 — пометки кардинала Маркантонио да Мула.

5.2 Ключевые печатные издания, закрепившие хронологию

М. Крузелий, In sacrosancta septem oecumenica concilia commentarii (Ingolstadt, 1572):

Протокол 1383/84 гг. представлен как Concilium VIII 879/880.

Штамп: «Ita in antiquo codice, anno DXXXV transcripto» («Так в древнем кодексе, переписанном в 535 году»).Ф. Турриани, Symbolum Nicaenum commentariis illustratum (Roma, 1583):

«Canon fidei» от 12 марта 1384 г. (Cod. Par. gr. 2170) издан как Formula orthodoxa Nicaenae synodi.

Введена таблица корреляции: 879 UC = 325 г. н.э.Ц. Бароний, Annales Ecclesiastici (Roma, 1602–1605):

Ad ann. 325, § 94: Анафемы Антония IV (PG 102, col. 691С) названы decretum Patrum Nicaenorum («постановление Никейских отцов»).

Ad ann. 886: На основе Reg. Vat. 240, f. 118v («post excessum Macarii») объявлена obitum Photii («кончина Фотия»).

5.3 Редакционные приёмы латинских издателей

а) Замена топонимов:

В протоколах 1383/84 гг. упоминается «τὸ βουλευτήριον τῆς Μαγναύρας» («совет Магнавры»). Крузелий заменяет на «Νικαίας ἁγία οἰκία» («священный дом Никеи»).б) Вставка даты:

В латинских транслитерациях добавлена фраза: «ηʹ Ἰουνίου ὡρῶ παρ’ ἡμῖν ἔτους ρακεʹ» («8 июня, в нашем 325 году»). В оригинальных греческих рукописях (Par. gr. 1129) её нет.в) Унификация имён:

В Vat. gr. 2030 подписи: «Ἀντώνιος ἁμαρτωλός» («Антоний грешный»). В печатных изданиях (PG 102) — «Φώτιος ἁγιώτατος» («Фотий святейший»).

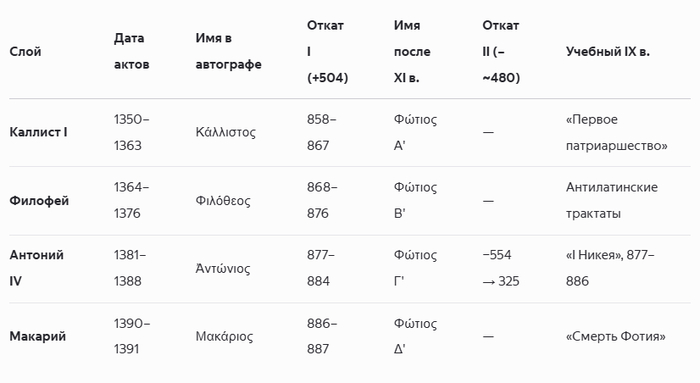

5.4 Сводная схема трёх слоёв

Сводная схема трёх слоёв в виде списка

1. Слой Каллиста I (1350–1363 гг.)

Дата актов: 1350–1363 гг.

Имя в автографе: Κάλλιστος (Каллист).

Первый откат (+504 года): 858–867 UC.

Имя после XI века: Φώτιος Αʹ (Фотий I).

Второй откат (–≈480 лет): Не применялся.

Учебная дата IX века: «Первое патриаршество Фотия» (858–867).

2. Слой Филофея (1364–1376 гг.)

Дата актов: 1364–1376 гг.

Имя в автографе: Φιλόθεος (Филофей).

Первый откат (+504 года): 868–876 UC.

Имя после XI века: Φώτιος Βʹ (Фотий II).

Второй откат (–≈480 лет): Не применялся.

Учебная дата IX века: Антилатинские трактаты (приписываются Фотию).

3. Слой Антония IV (1381–1388 гг.)

Дата актов: 1381–1388 гг.

Имя в автографе: Ἀντώνιος (Антоний).

Первый откат (+504 года): 877–884 UC.

Имя после XI века: Φώτιος Γʹ (Фотий III).

Второй откат (–≈554 года): 877–884 UC – 554 ≈ 325 г.

Учебная дата IX века: «I Никейский собор» (325 г.), «Второе патриаршество Фотия» (877–886).

4. Слой Макария (1390–1391 гг.)

Дата актов: 1390–1391 гг.

Имя в автографе: Μακάριος (Макарий).

Первый откат (+504 года): 886–887 UC.

Имя после XI века: Φώτιος Δʹ (Фотий IV).

Второй откат (–≈480 лет): Не применялся.

Учебная дата IX века: «Смерть Фотия» (886 г.).

Примечание:

Первый откат (+504 года) — перенос событий XIV века в IX век.

Второй откат (–≈480–554 лет) — латинская редактура, смещавшая даты в эпоху Никеи (325 г.).

Учебные даты IX века сформированы комбинацией двух хронологических манипуляций.

5.5 Критерии распознавания слоёв

Дата «ςχϟʹ ἀπὸ Ἀδὰμ» (6690): Указывает на автографы 1381–1388 гг. Если имя в колофоне — «Φώτιος», это поздняя правка.

Термин «βουλευτήριον τῆς Μαγναύρας»: Отсутствует в текстах до 1360-х гг. Его появление в «Никее 325» — признак латинской редактуры.

Фраза «καθολικὴ Ῥωμαίων ἐκκλησία»: Вставка XVI в. Автографы 1350–1390 гг. используют «Λατῖνοι, Παπικοί» («латиняне, паписты»).

5.6 Стабилизация легенды

1620-е гг.: Лев Алляций объединяет Contra Latinos (Филофей) и Homiliae in Spiritum (псевдо-Василий) в единый корпус Фотия (Scio, Roma 1632).

1651 г.: Конгрегация пропаганды вводит в Breviarium Romanum память «Sanctus Photius, 6 februarii, Confessor». Текст основан на панегирике Макарию (1390 г.) с заменой имени.

Итог: К XVII в. имя «Фотий» окончательно закрепляется за периодом 858–886 гг., хотя все документы созданы в 1350–1391 гг. и принадлежат четырём разным патриархам.

5.7 Методологический вывод

Проверка документов:

Если в «фотианском» тексте есть подпись «Φώτιος» и дата до 886 UC, а также ссылки на «σύνοδος Νικαίας» или «σχίσμα ἐκκλησιῶν», необходимо:

Искать лексику: Μαγναύρα, Ἀντώνιος, ἡδύρροος (слой 1381–1388).

Проверять наличие латинских маргиналий XVI–XVII вв.Формула «ἐκ μόνου Πατρὸς»: Точное изложение Филофея указывает на автографы 1364–1376 гг.

Отсутствие «никейской» рубрики: Сохранение имени Каллиста — признак слоя 1350–1363 гг.

Рекомендация: Критическое издание корпуса «Фотия» должно основываться на реальных подписях Каллиста, Филофея, Антония IV и Макария, а не на датах IX в., сформированных хронологическими манипуляциями.

Заключение: В статье показано, как латинские издатели XVI–XVII вв. завершили формирование легенды о Фотии, перенеся документы XIV в. в учебный IX век. Для датировки текстов необходимо анализировать лексику, палеографию и исторический контекст, игнорируя искусственные хронологические сдвиги.

Продолжение: От Антония к Фотию: как Римская канцелярия XVI–XVII вв. сконструировала образ “великого патриарха”

Обращение к читателям:

Дорогие комментаторы,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

Благодарю за внимание и открытость к диалогу!

P.S. Ваши выводы — главное. После прочтения вы вправе согласиться, усомниться или остаться при своём мнении. Это и есть красота познания.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».