Ирминсуль — древо силы германцев

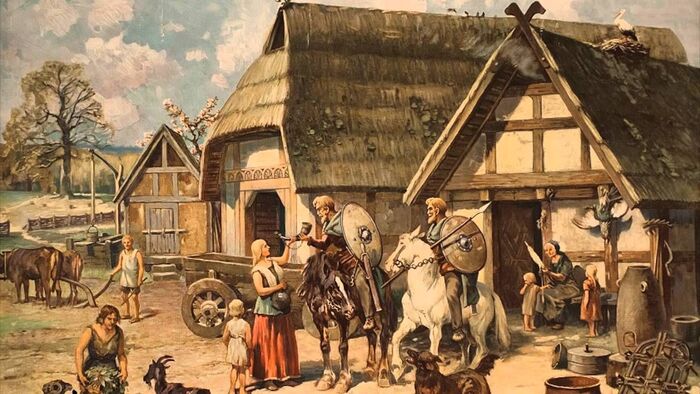

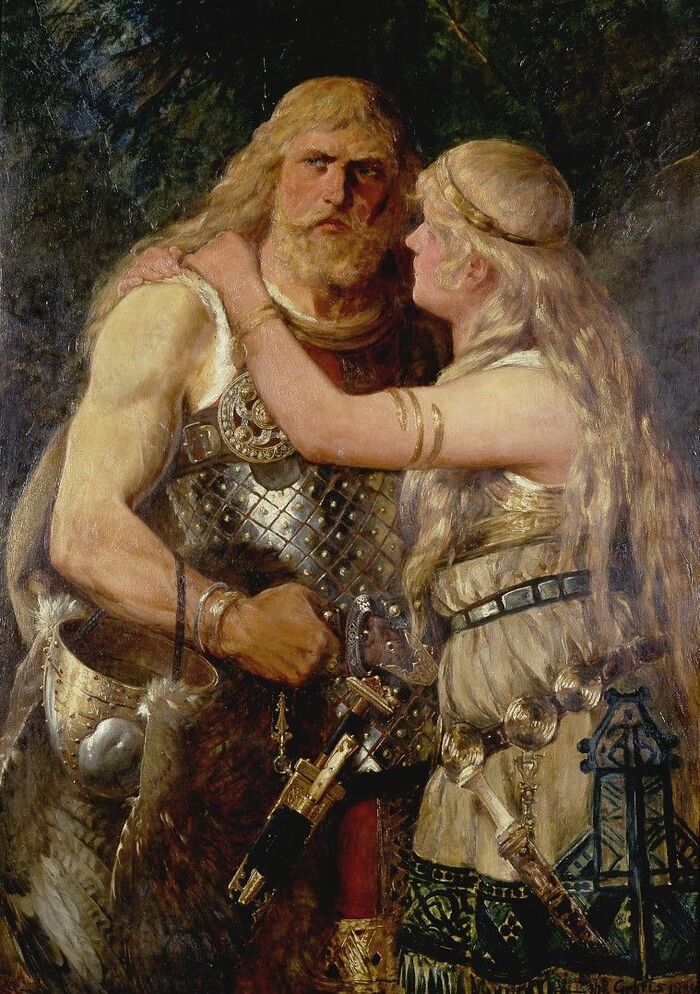

Что же такое Ирминсуль? Название восходит к старонемецкому слову Irminsûl — «великий столп». Это был священный столб или обрубок дерева, играющий важнейшую роль в дохристианской религии саксов. Хроники сообщают, что саксы поклонялись Ирминсулю как главному идолу своего пантеона. Его называли посвящённым богу Ирмину (германскому герою-древнему предку), прославляемому как воинственный мощный дух. По мнению хронистов, саксонский Ирминсуль олицетворял собой мировое древо. Так, в нём сами германцы видели аналог мирового ясеня Иггдрасиля.

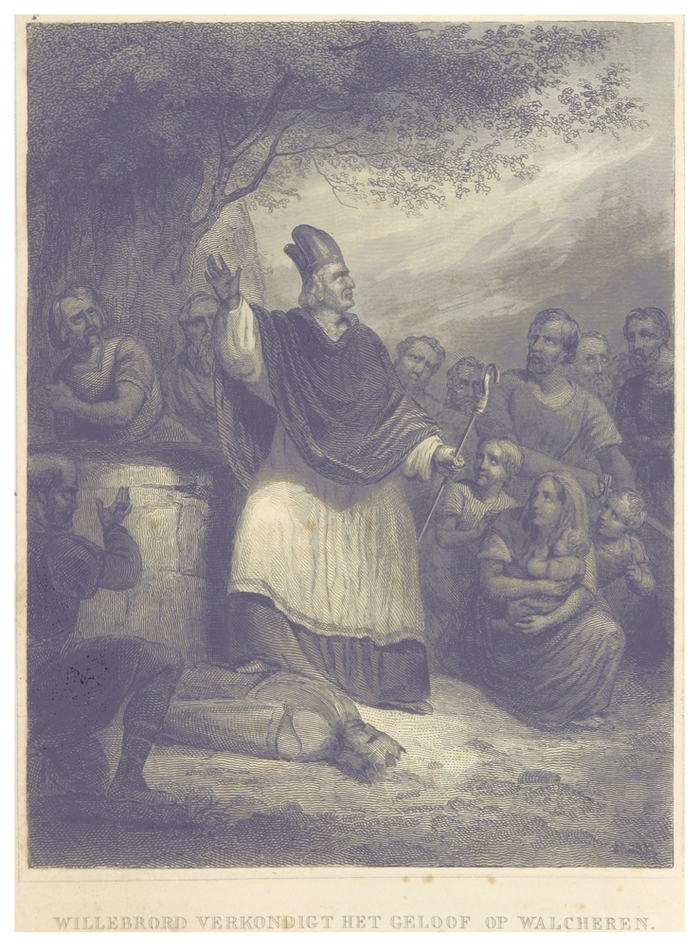

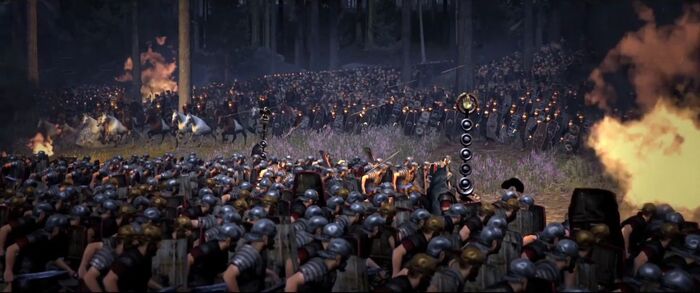

Ирминсуль упоминается в летописях времён Карла Великого. В хрониках анналов королевства франков (772 г.) говорится, что каролингский король разрушил главный саксонский идол при взятии крепости Эресбург (ныне гора Обермарсберг). По одним источникам, войска дошли до самой священной рощи и сожгли её, по другим — идол был свален и на его месте помещён крест. В любом случае осквернение культового места традиционно объясняется стремлением христианского правителя покорить и обратить саксов в христианство. Франкские анналы подчёркивают: Ирминсуль был главным центром их верований.

Археологических остатков самого Ирминсуля не найдено. Современные археологи установили лишь то, что на горе Эресберг (Обермарсберг) существовало древнее укреплённое поселение: при раскопках обнаружены керамика культуры Михельсберг и ряды деревянных свай (возле коллегиальной церкви), датируемые железным веком (ок. 420–370 гг. до н. э.). Однако к VIII в. оно уже не использовалось как капище. Фрагменты и остатки священного древа не найдены, и его точное местоположение историкам доподлинно неизвестно. (Некоторые тексты дают понять, что идол мог находиться либо прямо в Эресбурге, либо неподалёку.) После 772 г. на месте предполагаемого идола саксов начала возводиться церковь – так в 783 г. на Эресберге был освящён христианский храм.

Внешний облик и культовое назначение

В хрониках Ирминсуль описан очень схематично и мистифицированно. Самый ранний подробный портрет святыне дал бенедиктинец Рудольф Фульдский (IX век). В своей «Книге чудес святого Александра» он писал: «Ирминсуль был велик! [величина не уточнена] Деревянный столп, воздвигнутый и почитавшийся под открытым небом; его имя означает «столп, удерживающий все сущее»». Такое толкование подчёркивает космическое, «мировое» значение идола: он словно поддерживал твердь и порядок во Вселенной. Анналы и деяния современников описывают Ирминсуль преимущественно как обрубленный или очищенный от ветвей старый ствол (то есть, деревоподобный столб). Но до наших дней ничего не сохранилось. Из поздних традиций известно только, что в IX веке при Эресбурге раскопали каменный столб, и отвезли его в Хильдесхаймский собор в Нижней Саксонии. Там этот древний артефакт использовался вплоть до XIX века как подсвечник.

В саксонской религии Ирминсуль занимал роль мирового столпа. По свидетельствам хроник, в праздники к нему приносили дары и трофеи, а жрецы чествовали вожака Ирминовых племён как прародителя саксов. В текстах встречается и имя «Ирмин», ассоциированное с богом-покровителем племени (иногда тождественным Тюру/Одину). Так, старинные сравнения указывают, что германо-скандинавский Jörmunr – одно из имён Одина, и само слово означает «великий». Тем самым Ирминсуль был буквально «столбом, поддерживающим всё», символом мирового порядка.

Современная интерпретация идола с солнечным крестом, воздвигнутого в 1996 году в муниципалитете Харбарнзен-Ирмензойль.

Ирминсуль и мировое древо германцев

У саксов Ирминсуль выполнял ту же функцию, что у скандинавов — великий Ясень Иггдрасиль. В северной мифологии Иггдрасиль – это космическое дерево, опоясывающее три уровня Вселенной и соединяющее девять миров. Повседневные представления германцев о мироздании были очень схожи: они верили в небо, землю и подземный мир, связанные осью в священном древе. Неслучайно о священных деревьях и рощах в источниках говорится постоянно: германцы повсеместно почитали священные дубы, рощи Асгарда и святые рощи богов. Например, известен дуб Тора в Гайсмаре, поваленный миссионером Бонифацием в 723 г., – про него сохранились легенды как о месте явления громовержца.

Таким образом, саксонский Ирминсуль отражает общегерманскую идею мирового древа – как и скандинавский Иггдрасиль. Сама по себе традиция почитания огромного дерева встречается у многих германских племён. Свидетельства многих писателей и летописцев подтверждают, что саксы, франки и скандинавы разделяли представления о дереве-оси мира. Иными словами, у всех германцев доминирующее мифологическое представление о великом древе - опоре мира формировалось в одном ключе.

📚 Источники и рекомендации: Эрнест Лависс, История Франции в раннее Средневековье; А. В. Волков, Карл Великий. Тайны престола франков; Корнелий Тацит, Германия; Якоб Гримм, Мифология германцев; Видукинд Корвейский, Деяния саксов; Рудольф Фульдский, Книга чудес святого Александра; Рудольф Симек, Словарь скандинавской и германской мифологии.