Учёные Института молекулярной и клеточной биологии Сибирского отделения РАН (ИМКБ СО РАН) реконструировали и впервые сравнили митохондриальные ДНК древних и современных бурых медведей Западной Сибири. Полученные в ходе исследования данные подтвердили теорию о нескольких волнах миграции животных в плейстоцене. Статья о работе опубликована в Biological Journal of the Linnean Society.

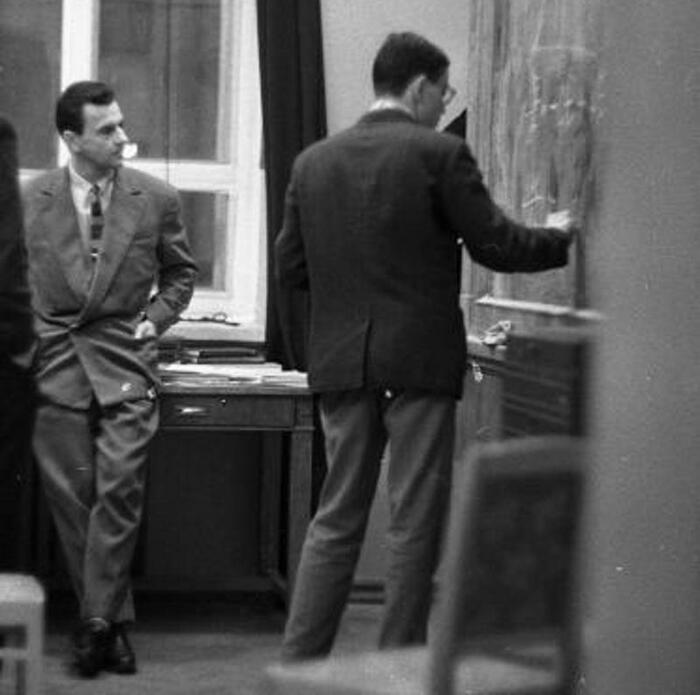

Кости медведей с рек Чик и Чумыш

Бурые медведи — одни из крупнейших наземных хищников нашей планеты. Представители этого вида играют важную роль в пищевой цепи. Они участвуют в регуляции численности других млекопитающих, но в то же время сами испытывают угрозу со стороны охотников. Обитающие в Сибири и на Дальнем Востоке бурые медведи составляют единую популяцию и в отличие от европейских собратьев по-прежнему остаются практически неизученными.

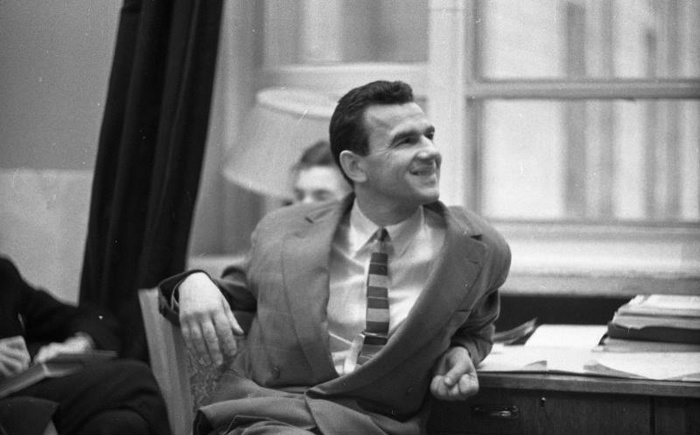

Как отмечает младший научный сотрудник лаборатории цитогенетики животных ИМКБ СО РАН Анна Сергеевна Молодцева, в проведении исследований институту помогали группы российских и иностранных учёных. Первые предоставили кости 19 современных медведей из Якутии, Томской области, Хабаровского края и других регионов страны, а вторые занимались расшифровкой их ДНК.

«В нашей лаборатории мы занимались только древними образцами. Дело в том, что процесс получения генома из таких объектов сопряжен с высокой вероятностью контаминации, происходящей из-за попадания в помещение элементов более свежих и качественных ДНК», — подчеркивает Анна Молодцева. Чтобы избавиться от лишних примесей, в том числе обусловленных взаимодействием человека с материалами, специалисты работают в специализированном боксе с соблюдением протокола аутентичности.

Использование сотрудниками ИМКБ СО РАН молекулярных методов в дополнение к морфологическому анализу позволило достоверно определить все необходимые параметры.

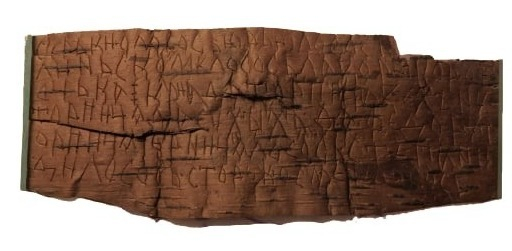

«Мы получили кости древних бурых и малых пещерных медведей, обитавших на территории Сибири 4,5—40 тысяч лет назад, — рассказывает Анна Сергеевна.

— По внешним признакам каждый объект соответствовал прикрепленной к нему бирке с указанием вида, но после изучения генетического материала оказалось, что все останки, в общем-то, принадлежат бурым медведям».

Собрать полную последовательность митохондриальных ДНК древних организмов очень сложно, так как под воздействием внешних факторов она фрагментируется и накапливает замены (ошибки). Тем не менее учёные института добились сборки на уровне 90 %.

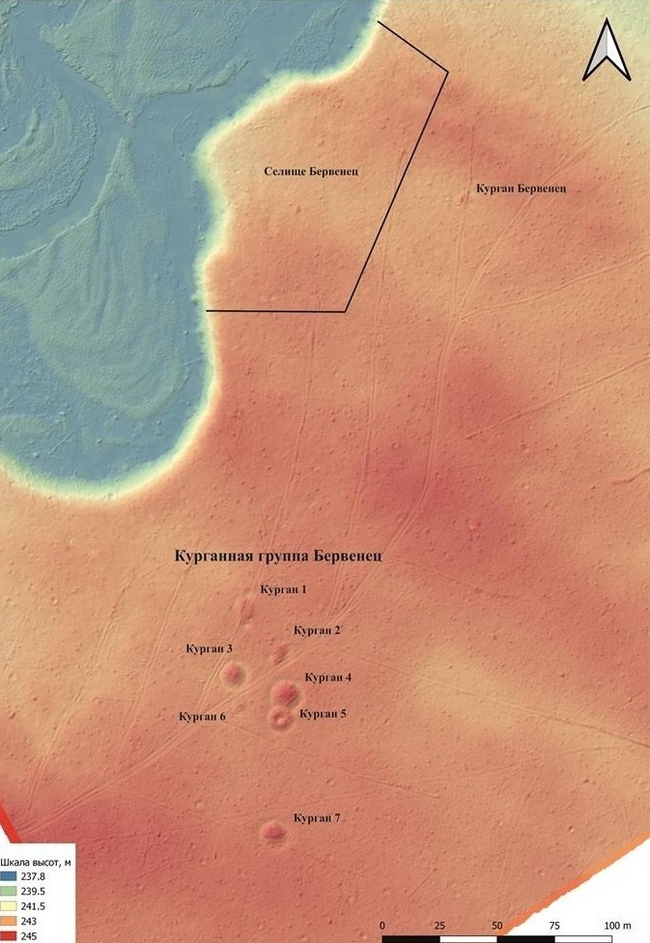

После проведения секвенирования и обработки информации на сервере ИМКБ СО РАН специалисты сравнили древних и современных сибирских, дальневосточных, европейских и японских медведей. Всего было рассмотрено около 300 геномов, в число которых, помимо 23 впервые реконструированных последовательностей, вошли уже известные ДНК, хранящиеся в открытой базе генетических данных.

Анна Молодцева рассказывает: «Цель всей нашей работы заключается в поиске потомков медведей, обитавших в Сибири много лет назад, и в определении траектории их перемещений по земному шару». Например, признаки одного из сибирских образцов возрастом порядка 40 тысяч лет позволили отнести его к кладе (группе организмов, обладающих общим предком) 3a2, характерной для Центрального Хоккайдо.

По словам исследовательницы, этот результат согласуется с историей климатических изменений: «Примерно 75 тысяч лет назад, во время ледникового периода, изменился уровень Мирового океана, вследствие чего открылся сухопутный коридор между материком и островами. В поисках лучших условий для жизни животные расселились за пределы континента и попали на территорию Японии». Из 19 ДНК современных медведей, проанализированных учеными, 2 оказались максимально близки геному представителей популяции Восточного Хоккайдо и медведя из Денисовой пещеры. Это говорит о том, что среди особей вида, обитающих сегодня в Сибири, всё еще встречаются такие, которые похожи на своих древних предков.

Молекулярные исследования ИМКБ СО РАН могут найти практическое применение в качестве средства определения территориальной принадлежности тех или иных групп животных и отдельных особей, что будет полезно для борьбы с браконьерством. Их результаты также расскажут о процессах, происходящих на Земле в периоды неблагоприятных климатических условий. Анна Молодцева подчеркивает: все генетические последовательности, найденные сотрудниками института, загружены в единую базу данных, поэтому любой человек сможет задействовать их в будущих научных работах.

Источник