Волга пикап

Вот так узбеки переоборудовали старую волгу и используют как пикап и самосвал..

Трудная судьба одного из первых российских гидроавиатранспортов

Вступление Российской империи в Первую мировую войну поставило перед флотом новую проблему: необходимость авиаразведки и прикрытия. Командование спешно стало оборудовать гидроавиатранспорты, одним из которых в составе Черноморского флота стал «Император Александр I».

Однако изначально это был лишь грузо-пассажирский пароход под названием «Император Александр III». Его заказали для нужд Русского общества пароходства и торговли в британской судостроительной компании Denny W. & Bros. Ltd. Пароход имел длину 116,2 м, ширину 15,8 м, осадку 9,3 м и полное водоизмещение 5153 тонны. Энергетическая установка мощностью 788 л.с. состояла из двух вертикальных паровых машин тройного расширения фирмы Shipbuilder, работавших на два винта. Пар подавался от четырёх котлов на угольном отоплении. Максимальная скорость составляла 15 узлов.

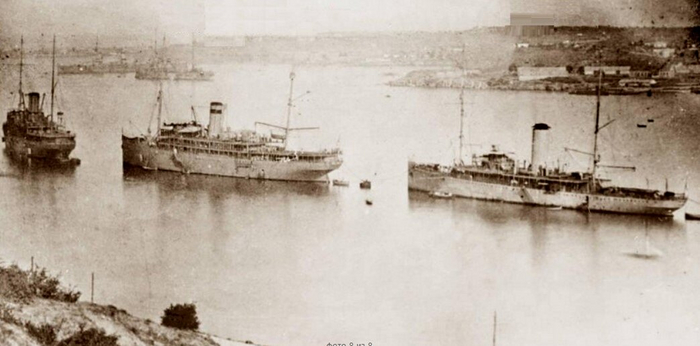

Гидроавиатранспорты Черноморского флота, 15 октября 1916 года. Слева направо: «Император Александр I», «Император Николай I», «Румыния»

Пароход был заложен 15 октября 1913 года на верфи № 976 в Дамбартоне, в начале 1914 года спущен на воду и после достройки передан заказчику. Точная дата получения судна неизвестна. Но «Император Александр III» смог прибыть к месту назначения на Чёрное море, так что это случилось до закрытия Турцией проливов 30 октября 1914 года.

Впрочем, Русское общество пароходства и торговли пользовалось кораблём недолго. «Император Александр III» был мобилизован и включён в состав Черноморского флота. Поскольку уже достраивался линкор с таким же названием, новичка 9 января 1915 года переименовали в «Император Александр I». Началось его переоборудование в гидроавиатранспорт. Часть площадей освободили для приёма гидропланов, оборудовали подъёмные краны и установили вооружение в виде шести 120-мм и двух 57-мм орудий. Авиагруппа составила 8 машин.

Под командованием капитана 1-го ранга Петра Геринга «Император Александр I» вошёл в состав соединения гидроавиатранспортов, прикрывавших линейные силы. Их задачей была разведка, корректировка огня и предупреждение о приближении противника с помощью цветных дымов. Впрочем, уже в феврале-марте «Император Александр I» участвовал в авианалёте на береговые батареи в Босфоре, а 3 мая — на Константинополь.

Летающая лодка типа М-5, стоявшая на вооружении гидроавиатранспортов, в том числе «Императора Александра I». Фото 1916 года

Эффективность таких налётов была скорее психологической, чем наносящей серьёзный урон. Поэтому командование флота решило перенаправить гидроавиацию на более подходящую цель — морские коммуникации. Османы активно перебрасывали армейские соединения и снабжение для войск по морю, поэтому авиация получила приказ всячески этому мешать.

«Император Александр I» участвовал в нескольких подобных рейдах, но самый эффективный пришёлся на январь 1916 года. На героя статьи и ещё один гидроавиатранспорт «Император Николай I» был погружен 1-й отряд корабельной авиации — по семь летающих лодок типа М-5 на борт. После этого корабли без непосредственного прикрытия скрытно прибыли к городу Зонгулдак.

Его порт служил важным узлом для снабжения турецких войск и флота чрезвычайно дефицитным углём. Пока боевые корабли Черноморского флота — линкор «Императрица Мария», крейсер «Кагул», миноносцы «Заветный» и «Завидный» — отвлекали на себя внимание, гидроавиатранспорты и присоединившиеся к ним миноносцы «Поспешный» и «Громкий» прибыли к побережью. В воздух поднялось 14 летающих лодок, три из которых из-за неполадок вернулись обратно. Остальные рано утром 24 января потопили в гавани транспорт, несколько парусных судов, повредили железнодорожную станцию и портовые сооружения.

Хотя турки и вели какой-то зенитный огонь, все летающие лодки вернулись пригодными для полётов. Поэтому командующий отрядом авиации барон фон Эссен решил немедленно повторить налёт. Пока машины поднимались на гидроавиатранспорты для дозаправки и пополнения боекомплекта, корабли были обнаружены немецкой подводной лодкой UB-7.

Недолго думая, её командир выпустил торпеду в сторону «Императора Александра I» и был тут же обнаружен. Капитан Геринг дал ход машинам и начал маневрировать. Торпеда, коснувшись борта, не взорвалась. После её откинуло в сторону струями от работающих винтов. В этот же момент находившийся в воздухе гидроплан лейтенанта Корниловича атаковал подлодку, сбросив бомбы и обозначив её присутствие дымами, а «Император Александр I» открыл огонь ныряющими снарядами. Хотя субмарину потопить и не удалось, но это был первый опыт черноморских моряков по борьбе с подлодками при помощи авиации.

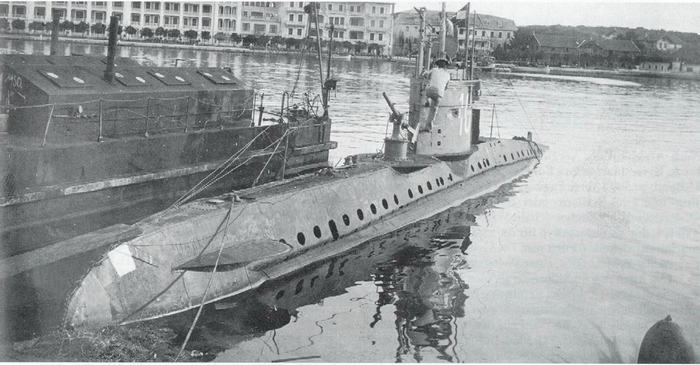

Подводная лодка кайзерлихмарине типа UB, однотипная атаковавшей русский гидроавиатранспорт в Чёрном море. На фото — UB-1, переименованная в U-10 и переданная Австро-Венгрии, стоит в Пуле, 1916 год.

Преследование и попытки уничтожения UB-7, с другой стороны, не позволили повторить налёт на Зонгулдак — у летающих лодок просто закончился запас топлива и бомб. Они даже не смогли самостоятельно добраться до транспортов. Их пришлось вылавливать при помощи миноносцев.

После этого случая налёты на береговые укрепления на некоторое время прекратились, и «Император Александр I» ничем особенным не занимался. Вновь опробовать тактику Зонгулдака решились лишь в августе того же года — против болгарской Варны. Однако, в отличие от турок, болгары смогли узнать о приближении русских и организовали сопротивление. Так что налёт 26 августа прошёл неудачно. «Император Александр I» не смог ни нанести какого-либо ущерба противнику, ни прикрыть своих же — один из миноносцев сопровождения был повреждён ответным огнём.

После Февральской революции для флота настали трудные времена. «Император Александр I» был переименован в «Республиканец» и практически безвылазно стоял в Севастополе, где его в 1918 году захватили немцы. Впрочем, вскоре его отбили белые, но в качестве гидроавиатранспорта использовать не стали, а вернули на баланс общества пароходства и торговли. Общество тоже не стремилось тратить средства на обратное переоборудование судна в гражданское, поэтому, в свою очередь, сдало «Республиканца» французским военным властям во фрахт.

Как те использовали корабль до мая 1919 года, неизвестно. Но когда Франция начала вывод войск из России, «Республиканец» был де-факто включён в состав их флота и служил войсковым транспортом. После этого судно ушло в Европу, и фрахт превратился в собственность. Компенсацию французы не выплачивали (возможно, уже просто некому было её получать). Как бы то ни было, до 1921 года бывший гидроавиатранспорт служил во французском флоте, после чего был продан компании Société des Services Contractuels des Messageries Maritimes.

Lamartine (бывший «Император Александр I») в годы работы пассажирским лайнером, между 1921 и 1939 годами

Новые владельцы переименовали его в Lamartine и переоборудовали в грузопассажирский пароход. Однако корабль часто привлекался к переброске французских войск. В августе 1923 года он вывозил оккупационные силы из Константинополя после подписания мирного договора, после чего окончательно вернулся к мирной жизни. В основном Lamartine работал на линии Марсель — Бейрут, хотя и обслуживал иногда различные пункты на левантийском побережье.

В 1939 году он был передан филиалу Compagnie des Messageries Maritimes во французском Индокитае. На новом месте его переименовали в Khai Dinh и назначили на линию Сайгон — Хайфон. В 1940 году Индокитай был оккупирован японцами, и под их давлением французские коллаборационисты привлекли судно к обслуживанию военных в качестве транспорта.

В результате Khai Dinh стал целью для союзников. 6 мая 1942 года в гавани города Камрань на юге Вьетнама он был торпедирован американской подводной лодкой USS Skipjack. В отличие от атаки в 1915 году, эта оказалась успешной: судно получило значительные повреждения. После спешного ремонта пароход ушёл в бухту Далонг на севере Вьетнама, но и там его нашли союзники. 22 ноября 1942 года американские самолёты B-25 и P-40 стартовали с баз в британской Индии и разбомбили собранные в бухте суда. Бывший «Император Александр I» получил несколько попаданий и затонул, унеся с собой семь человек.

Так закончилась история российского гидроавиатранспорта. Он стал одним из первых кораблей своего типа в России и первым успешно противостоявшим подводной лодке. Его боевое применение было не слишком эффективным, но в первую очередь по причине несовершенства и недостаточного развития самой авиации. «Император Александр I» служил и пассажирским лайнером, и транспортом, и, в конце концов, закончил свой путь в северном Вьетнаме под бомбами американских самолётов.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Крупнейшая морская трагедия Испании. Потопление Castillo de Olite

В продолжение темы об испанском флоте следует осветить самую крупную морскую катастрофу в истории этой страны. Жертвами погибшего в годы гражданской войны вспомогательного крейсера Castillo de Olite стали почти полторы тысячи человек.

Впрочем, история этого судна гораздо более извилиста. Его построили на верфях компании Rotterdamsche Droogdok Maatschappij в Роттердаме (Нидерланды) для нужд компании Solleveld Van der Meer & TH Van Hattum. Это было небольшое грузовое судно длиной 110,1 м, шириной 15,2 м и осадкой в 6,7 м. Полное водоизмещение составляло 3545 тонн. Энергетическая установка мощностью в 342 л.с. состояла из одной паровой машины тройного расширения, приводящей в движение один винт. Пар вырабатывался угольными котлами, а максимальная скорость не превышала 10 узлов.

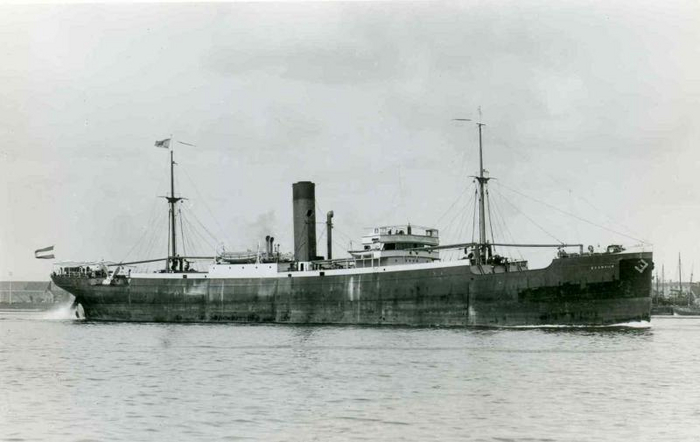

Судно было заложено в 1920 году, 20 ноября спущено на воду, а 19 февраля 1921 года сдано заказчику. Под именем Zaandijk сухогруз ходил из Роттердама на голландские колонии Ява и Суматра с 1921 по 1929 год.

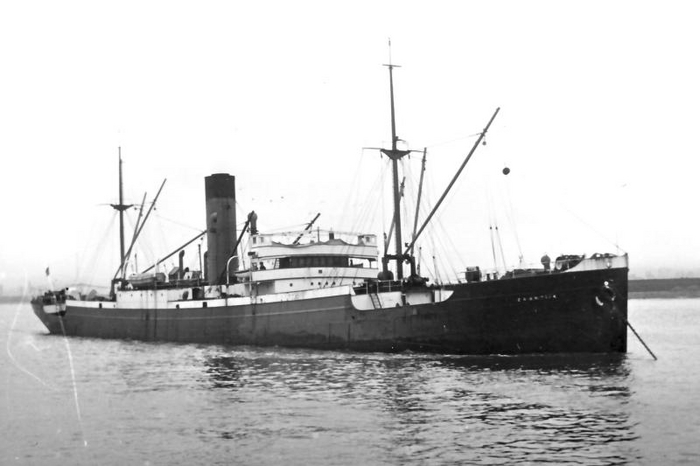

В 1930 году его продали другой нидерландской фирме, Stoomvaart Maatschappij Nederland. Новые владельцы переименовали судно в Zwartewater и использовали в основном у берегов Европы.

Однако долго у этих владельцев пароход не пробыл. Уже в 1935 году его приобрело правительство СССР для нужд Черноморского пароходства. Вскоре Zwartewater прибыл в Одессу, где получил имя «Постышев» в честь тогдашнего первого секретаря Киевского обкома компартии Украины. Сухогруз стал обслуживать внутренние линии.

В 1938 году случилось сразу несколько событий. Во-первых, в конце февраля Постышева сняли со всех постов и арестовали. Поэтому судно сменило название на нейтральное «Академик Павлов». Во-вторых, корабль стал обслуживать испанское направление.

С 1936 года в Испании шла гражданская война. СССР поддерживал республиканское правительство, снабжая его снаряжением, сырьём и военной техникой, а также посылал туда своих специалистов. «Академик Павлов», как и многие другие транспорты, возил в Испанию различные грузы. Но очередной его рейс закончился неожиданным поворотом.

31 мая 1938 года советский сухогруз с партией угля на борту уже подходил к берегам Испании, когда его перехватил вспомогательный крейсер Vicente Puchol флота националистов. Хотя СССР официально был нейтральной стороной, командир испанского корабля всё равно решил конфисковать «Академика Павлова» и его груз. В качестве трофея сухогруз привели на франкистскую базу.

Националисты выгрузили уголь и перевели захваченный транспорт в Кадис на верфь Echevarrieta y Larrinaga. Инженеры предложили переоборудовать трофейный грузовоз во вспомогательный крейсер, на что получили согласие. В итоге после некоторых переделок судно получило вооружение в виде одного 120-мм орудия на корме и одного 57-мм орудия Норденфельда на носу. Кроме того, его в очередной раз переименовали. Корабль получил название Castillo de Olite.

1 ноября 1938 года его официально приняли в эксплуатацию. В составе флота националистов Castillo de Olite принял участие в нескольких столкновениях, но никак себя не проявил.

4 марта 1939 года в Картахене, одной из ключевых баз республиканского флота, началось антикоммунистическое восстание. Националисты, получив об этом известие, решили высадить там десант. Предполагалось, что 20000 человек сойдут на берег и возьмут город под контроль прежде, чем республиканцы успеют подавить восстание.

Менее чем за 48 часов националисты собрали эскадру, в которую вошли четыре вспомогательных крейсера, три минных заградителя и транспорты. На Castillo de Olite находилось 2112 человек: два батальона 29-го полка, штаб 11-го полка, двенадцать 100-мм орудий и их обслуга, а также группа связистов и штат военно-полевого суда.

Эскадра вышла в море 6 марта, уже получив сообщение о том, что из Картахены в Оран ушёл почти весь флот республики. Поэтому при десанте ожидалось минимальное сопротивление. Однако к утру 7 марта республика подавила восстание в городе силами элитной 206-й бригады, так что националисты решили не рисковать и повернули обратно, практически подойдя к Картахене.

Но Castillo de Olite продолжил путь в Картахену. Несмотря на присутствие на борту отделения связистов и штаба одного из полков, до вспомогательного крейсера не дошло сообщение об отступлении. Республиканцы были удивлены, обнаружив одиноко идущий к городским докам корабль националистов. По крейсеру открыли предупредительный огонь.

Но на Castillo de Olite так и не поняли, что их предупреждают. Находясь в приподнятом настроении от известий об уходе флота Республики, ветераны-националисты решили, что это восставшие салютуют выстрелами. Крейсер продолжил приближаться к месту высадки. Тогда же франкистам на борту попытались сообщить об изменении ситуации и свои. Гидросамолёт Heinkel 60 сделал несколько кругов над кораблём, но и этот сигнал был не понят.

В этот момент командир батареи береговой обороны (три 152-мм орудия Vickers) Антонио Мартинес Пальярес не решался открыть огонь на поражение. Он заявлял, что этих подходящих к городу националистов будет легко взять в плен. На самом же деле Пальярес надеялся таким образом задобрить противника впоследствии. Он считал, что франкисты в конце концов победят в этой войне. Его игру спутало появление его непосредственного командира Кристобаля Гирао.

Гирао имел категорический приказ не допустить высадки и потребовал открыть огонь. Палларес попытался отказаться, но Гирао навёл на него револьвер и пригрозил застрелить. В конце концов, командир батареи подчинился и произвёл по кораблю несколько выстрелов, один из которых попал точно в цель.

152-мм снаряд пробил обшивку Castillo de Olite и разорвался в трюме №3, где лежали боеприпасы для 100-мм орудий. Произошёл внутренний взрыв. Вскоре судно разломилось пополам. На борту начался хаос. Чтобы попасть на верхнюю палубу, солдаты не только шли по головам товарищей, но и стреляли в них. Многие из них даже плавать не умели, поэтому из кладовой забрали мешки с мукой и дрова, надеясь использовать их в качестве плотов. Castillo de Olite опустился на дно, но его мачты продолжали торчать из-под воды. За них тут же уцепились выжившие. По таким хорошим целям Гирао отдал приказ стрелять из винтовок, заставляя плыть к берегу.

Местные рыбаки проигнорировали приказы республиканцев и начали помогать выжившим националистам, перевозя их на лодках к островку Эскомбрерас. Там смотритель маяка устроил вместе с несколькими врачами медпункт. Четверо медиков в течение почти суток обрабатывали раны нескольких сотен человек.

Когда республиканцы всё-таки организовали спасение и подсчёт жертв, выяснилось, что из 2112 человек, находившихся на Castillo de Olite, погибло 1476. 342 человека было ранено, а 294 взято в плен. Это была самая крупная морская катастрофа в истории Испании.

Через 25 дней после этих событий гражданская война закончилась победой националистов. Пальярес был среди прочих арестован новыми властями и обвинён в уничтожении Castillo de Olite. Не помогли ни его попытки оправдаться, ни то, что корабль был фактически законной военной целью. Дополнительно ему также инкриминировали участие в мятеже и членство в коммунистической партии Испании, впрочем, не доказанное. В годовщину трагедии, 7 марта 1941 года, Пальяреса расстреляли.

Отдавший же приказ открыть огонь Гирао смог пробраться во Францию, где и осел. Он вернулся в Испанию уже после амнистии всех республиканцев и умер в 2007 году. В 2004 году с борта Castillo de Olite было поднято несколько артефактов. Из них в Военно-морском музее Картахены выставлены остатки винтовок, патроны и пряжка от ремня.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Озёрные авианосцы США. История USS Wolverine

Не так давно был опубликован материал об «озёрном авианосце» американского флота USS Sable. В этой же статье пойдёт речь о втором и последнем авианосце этого типа — USS Wolverine.

Будущий авианосец имел более длинную историю, чем его построенный в 1924 году собрат. В виде пассажирского парохода он был спущен на воду 9 ноября 1912 года под именем Seeandbee и стал самым большим на тот момент в мире судном этого типа с колесом. Заказчик — Cleveland and Buffalo Transit Company — решил применить на нём следующие технические решения: колёса с лопастями в качестве движителя, а также составной наклонный паровой двигатель.

Первая технология давала улучшенные манёвренность и остойчивость при плохой погоде, а также позволяла разместить в корпусе судна больше кают и залов. Что же касается второй, то мощность двигателя могла достигать 12000 л.с. при низких оборотах без вибрации, что значительно повышало комфорт пассажиров. Сам же двигатель был уникален своим парораспределительным механизмом Вальсхарта, который обычно ставили только на паровозы. Пар для силовой установки вырабатывался шестью односторонними и тремя двусторонними котлами. Размер колёс также был впечатляющим — 10 м в диаметре с 11 лопастями длиной 4,5 м. Такая силовая установка разгоняла судно до 19,1 узла. Для улучшения манёвренности были предусмотрены дополнительный носовой руль направления и паровой рулевой двигатель.

Длина парохода составляла 152,4 м, ширина — 29,8 м осадка — 4,7 м. Судно выглядело элегантно и современно. Но главное было внутри. Стальной корпус с двойным дном и 25 водонепроницаемыми переборками повышал живучесть, а значит, и привлекательность судна. Завлекать пассажиров должен был и интерьер. Многие помещения были отделаны красным деревом и выполнены в тосканском стиле. На борту были буфеты, книжные и цветочные магазины, а также столовые.

Удобства дополнялись наличием кают с личными туалетами и ванными комнатами, а также телефонами. На борту их было более 500 — огромное число для 1912 года! Таким образом, пароход мог принять 1500 человек в каюты с повышенным комфортом и до 6000 пассажиров всего. Дополнительно в трюмы могло поместиться до 1500 тонн различных грузов.

В свой первый рейс Seeandbee вышел 19 июня 1913 года из Детройта в Буффало. Главной линией, на которой работал пароход, был маршрут Кливленд — Буффало, хотя периодически он посещал все крупные порты на Великих озёрах. В рекламных компаниях неоднократно указывалось на дешевизну билетов (цена была даже меньше, чем на поезд) и скорость судна. В 1930 году владелец предлагал пари на 10000 долларов, что ни один пароход на Великих Озёрах не сможет обогнать Seeandbee. И никто не решился бросить вызов. На всемирной выставке 1933 года пароход предлагал круизы по системе «всё включено». Позже, в 1937 году, в ходе ремонта на судне были устроены новый бальный зал, салоны красоты и дополнительные ванные комнаты.

Усовершенствование, однако, стоило Cleveland and Buffalo Transit Company больших денег. Окупить затраты так и не удалось. Компания уже была на грани банкротства и в 1939 году закрылась окончательно. Судно продали фирме C&B Transit Company. Новые владельцы продолжали активно использовать Seeandbee вплоть до начала 1942 года.

Из-за того, что пароход не стоял на приколе, как тот же Greater Buffalo, правительству США пришлось выложить 12 марта 1942 года за его покупку крупную сумму в 756500 долларов. 6 мая судно прибыло в Кливленд, где из-за размеров не поместилось в сухой док. Работы пришлось проводить на плаву.

На верфях American Ship Building Company пароход получил номер IX-64 и в течение следующих месяцев прошёл переоборудование. В его ходе была срезана надстройка и устроена деревянная взлётно-посадочная палуба (в отличие от стальной на USS Sable). Мостик и дымовые трубы перенесли на правый борт и установили тормозные механизмы. 2 августа 1942 года корабль получил имя USS Wolverine, а через 10 дней вступил в строй. Но только в январе следующего года он отбыл в Чикаго, где приступил к обучению пилотов.

Как и на однотипном USS Sable, на USS Wolverine имелась масса проблем, связанных с новым авианесущим назначением. Отсутствовали лифты и помещения для хранения самолётов. Низкая скорость корабля при слабом ветре ограничивала выбор машин для тренировок, а в штилевые дни они вообще прекращались. Авианосец не был оборудован катапультами и трамплином при довольно короткой палубе, поэтому для полноценного взлёта и посадки самолётам был необходим хоть какой-то ветер. В противном случае скорости USS Wolverine не хватало для достижения требуемой подъёмной силы.

Тем не менее значение озёрного авианосца было очень важным. Флоту требовалось огромное количество морских лётчиков, а готовить их на нёсших боевую службу авианосцах было затруднительно и опасно. Великие озёра же были местом защищённым и несколько облегчали участь пилотов в случае крушений. За время службы на USS Wolverine пришлось около 65000 взлётов и посадок.

С завершением Второй мировой войны надобность в переделанных колёсных пароходах отпала. Уже 7 ноября 1945 года USS Wolverine был выведен из эксплуатации и до конца месяца передан на баланс Управления военного судоходства с исключением из списков флота. Управление долго разыскивало покупателя, пока, наконец, 21 ноября 1947 года не продало корабль за 46789 долларов компании AF Wagner Iron Works в Милуоки на металлолом. Такая отсрочка была обусловлена ещё и тем, что в 1945 году Министерство юстиции США предъявило бывшим хозяевам парохода иск о завышении стоимости продажи на 275000 долларов и в январе 1947 года выиграло этот спор в суде.

Так закончилась длинная история парохода Seeandbee, который успел побывать крупнейшим колёсным судном в мире, роскошным лайнером и, наконец, озёрным авианосцем USS Wolverine. Каждый раз его статус был по сути уникальным, что только добавляло ему шансов навсегда остаться в истории флота.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»

Переоборудование авто или развод

Всем добрый день. У меня такая ситуация. Живу в Приднестровье .имею автомобиль вольксваген т4.на номерах Молдовы. Машина по птс грузопассажир 6мест. Впереди водитель и справа двойка.за спиной заводская перегородка с окном и еще три сиденья.и уже за ними по требованиям Молдавской полиции мной установленна сетка отделяющая грузовой отсек от пассажирского.в Молдове машина была поставленна на учет и проходила ТО.а в Приднестровье половина инспекторов гаи пытается забрать авто на штрафплощадку и предлагают срезать заводскую перегородку. Потому что в приднестровье так ездить нельзя.получается что резать автомобиль убирая заводские элементы кузова можно.тем более авто в длинном варианте и с высокой пластиковой крышей .(бывшая скорая помощь).их и так крутит по нашим дорогам,и эта переоородка идет как элемент жесткости. Получается что если я гражданин этой страны то и авто у меня должно быть по стандартам этих законов.а то что в Молдове где она стоит на учете все законно это наших не касается.были у кого нибудь похожие ситуации и как они решались?

Продолжение поста «Регистрация фаркопа в ГИБДД в 2022 году»1

В комментариях к прошлому посту были вопросы, для чего вообще ставить фаркоп на Datsun On-Do? Пришла пора рассказать, для чего это было сделано.

При выборе прицепа нужно учитывать ограничения, устанавливаемые открытой категорией в правах: водители с открытой категорией B могут буксировать прицеп, максимальная масса которого не превышает 750 кг. Так же в рамках этой категории разрешается буксировать прицепы, максимальная масса которого превышает 750 кг, но не превышает массу автомобиля без нагрузки при условии, что общая масса такого состава не превышает 3.5 тонны.

При этом ограничения есть и у автомобиля: на Datsun On-Do разрешается буксировать прицеп без тормозов максимальной массой 450 кг, с тормозами - 900 кг.

В этот момент я определился с категорией в водительском удостоверении - оставляю B, ограничивая грузоподъемность прицепа в 750 кг для упрощения взаимодействия с ГИБДД.

Второй существенной характеристикой является размер погрузочного пространства. Допустим, нам предстоит возить строительные материалы длиной до 6 метров, при этом не всегда зная вес этих материалов, поэтому нужно заложить возможность поездок с перегрузкой. Без знака "негабаритный груз" можно возить условные трубы с выступом до метра за задний габарит прицепа, со знаком - до двух метров. Соответственно длина погрузочного пространства должна быть не менее четырёх метров. При этом нельзя забывать, что для правильной развесовки прицепа с центрально расположенными осями нужно добиваться расположения центра тяжести над осями. Также предпочтительно иметь в прицепе ровный пол в виде платформы: так получается выше клиренс, это удобно при проезде по грунтовке.

Основной маршрут у меня проходит по асфальту, поэтому устойчивость прицепа на больших скоростях имеет существенное значение. Так как скорости большие, а прицеп таких габаритов тяжёлый, то однозначно нужно укомплектовать прицеп двумя осями и тормозной системой.

У кого вообще востребованы прицепы с такими противоречивыми характеристиками? Среди пасечников - они грузят ульи на эти прицепы, ночами вывозят на пасеки в полях и оставляют их там для медосбора. Не зная точно, сколько мёда соберут пчёлы, они берут прицепы с большими запасами прочности, большой площади (у ульев есть своя схема расстановки в прицепе), с хорошими внедорожными возможностями (их нужно доставить в поле и вытащить оттуда) и двумя осями для мягкого и комфортного хода по трассе (ульи лучше не трясти).

В итоге в Адыгее нашлась компания, которая изготавливает то, что мне нужно. В ней был заказан двухосный прицеп с инерционной тормозной системой и платформой 2х4.5 метра и технически допустимой максимальной массой 750 кг.

Из особенностей конструкции - мощная рама, которая выдерживает значительный перегруз (технически прицеп выдержит загрузку до двух тонн). Межосевое расстояние 90 см позволяет иметь нормальную маневренность, сохраняя устойчивость и не вредя осям в поворотах. Так как пчёл возят ночами - то у прицепа много габаритных огней. Тормозами оснащена только передняя ось прицепа - задняя едет без тормозов, но тут это не так существенно, как на автомобиле, так как колеса стоят в одну линию.

Кстати, те водители, которые не сталкивались с прицепами, часто думают, что, если прицеп оборудован тормозами - то они подключены к тормозной системе тягача. Это справедливо для профессиональной техники, оборудованной пневматической тормозной системой, а на автомобилях с прицепами категорий О1 и О2 (до 3.5 тонн) используется инерционная тормозная система (тормоз наката). На дышле прицепа ставится механизм, который при сжатии дышла (прицеп при торможении давит на автомобиль) разжимает колодки, и те трутся о барабанный механизм изнутри, как показано на гифке ниже.

Прицеп с тормозной системой такого типа можно буксировать любой машиной, оснащенной стандартным фаркопом под шар 50 мм. Для движения задним ходом у моей модели прицепа установлена трещётка, которая разблокирует тормоза. Иногда в дышле прицепа ставится амортизатор, который на небольшом усилии разблокирует тормоза, позволяя двигаться назад.

На данный момент я проехал с прицепом уже около полутора тысяч километров, в основном по трассе (из Адыгеи в Подмосковье) и съездил в Москву встать на учёт. Из замеченной специфики: в принципе, за рулем ты его не чувствуешь - при торможении он особо не давит на машину, при разгоне динамика заметно снизилась, в крутых подъёмах скорость стала падать. Дорогу держит отлично, разгонялся до 115 км/ч - никаких проблем, идёт как влитой. Фаркоп под квадрат стучит на неровностях - это общая особенность всех фаркопов этого типа, там есть зазор. Но на ровной дороге это не наблюдается, только на разбитой.

В Москве при поворотах нужно его учитывать - сзади занос 1 метр, как на трамвае, можно притереться к забору или к соседям по потоку. При перестроениях в пробках включаешь поворотник и ждёшь, когда кто-нибудь пропустит… Обычно понимание проявляют дальнобойщики. На двухполосках нужно держать большую дистанцию, чтобы те, кто тебя обгоняют могли перестроиться между тобой и машиной, едущей впереди. Самому на таких дорогах лучше вообще не обгонять без крайней необходимости. Если сам обгоняешь - то при заходе обратно в свою полосу нужно учитывать, что сзади есть длинный хвост. Кстати, прицеп в габаритах заметно больше машины - и шире, и длиннее, но так как юридически прицеп - отдельное транспортное средство, сертифицированное для движения на дорогах общего пользования, то такая ситуация не запрещена ПДД. Вероятнее всего в случае, когда сзади размещен груз во всю ширину прицепа, буду использовать расширители зеркал заднего вида.

Движение задним ходом требует опыта. Ты выворачиваешь руль в противоположную сторону, чтобы заломать автопоезд - поначалу ничего не происходит, потом прицеп начинает резко заламываться. Но с опытом приходит навык, и меня удивило, в какие щели с прицепом можно заехать задом. Хотя между машинами лишних маневров пока лучше не делать.

Подкатное колесо устанавливается на дышло в быстросъёмный зажим непосредственно перед расцепкой, в пути оно ездит в багажнике. Оно домкратит дышло, поэтому сцепка происходит быстро и легко. Надо убедиться, что на прицепе затянут ручник, подъехать задом, чтобы шар примерно оказался под сцепным устройством, опустить колесо, чтобы защелкнулся замок над шаром, снять прицеп с ручника, подключить электрическую розетку и тросик страховочной тормозной системы (его предназначение: при расстыковке прицепа этот тросик выдернет ручник и прицеп остановится).

В целом покупкой я доволен. Возможности машины расширились, теперь у меня есть возможность экономить на заказах услуг камаза, а заказывать газель и вовсе не имеет смысла. Привезу всё сам. Страховка на легковые прицепы не оформляется, в полис он не вписывается, налогов на него нет, техосмотр проходить не надо. Главное - обслуживать тормозную систему и следить за её состоянием.

Переоборудование транспортных средств

Компанией ООО «Ф-КРИТ» разработано и реализовано решение спального места в салоне микроавтобуса Форд Транзит.