Китайский коллекционер сжёг PlushPepe-1521 за 45 тысяч долларов

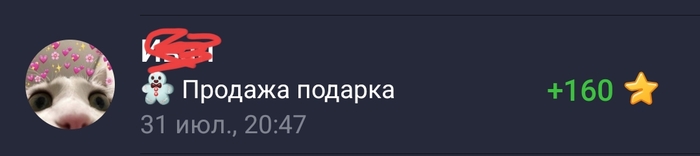

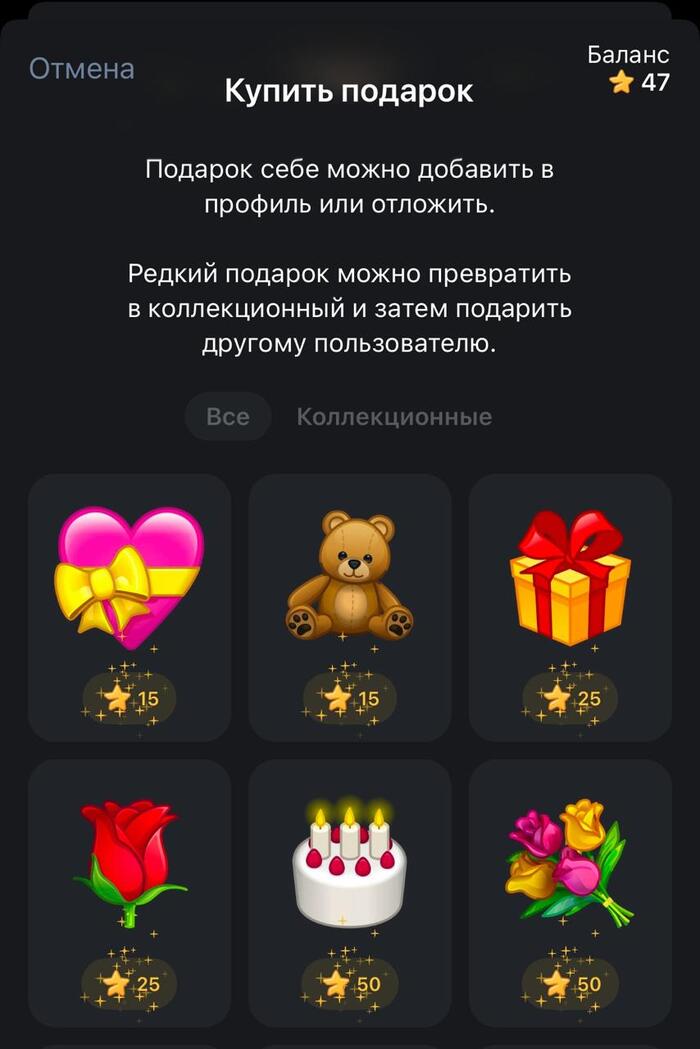

Сегодня китайский коллекционер купил редкий подарок PlushPepe-1521 в Telegram за 28 555 TON (примерно 45 320 долларов). Сразу после покупки он отправил его на нулевой адрес в блокчейне. Это полностью уничтожило NFT — подарок сгорел навсегда. Такие действия называют «сжиганием» — актив становится недоступным.

Покупка и сжигание произошли за один день. Коллекционер не объяснил причину. Многие в сообществе считают это демонстрацией богатства или протестом против рынка. PlushPepe-1521 был одним из самых дорогих подарков в Telegram.

Я просто хотел попробовать Telegram Gifts. Меня развели за 10 минут — аккуратно, официально и без взлома

Я не инвестор в NFT.

Я не охотник за иксами.

Я не искал легкие деньги.

Это мой первый опыт. Эксперимент. Проверка механики Telegram Gifts: как покупается подарок, как продается, где риски.

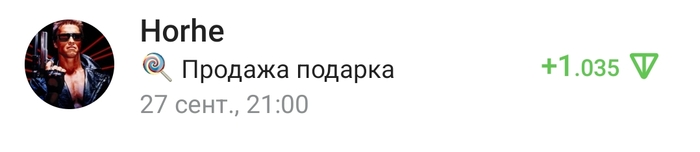

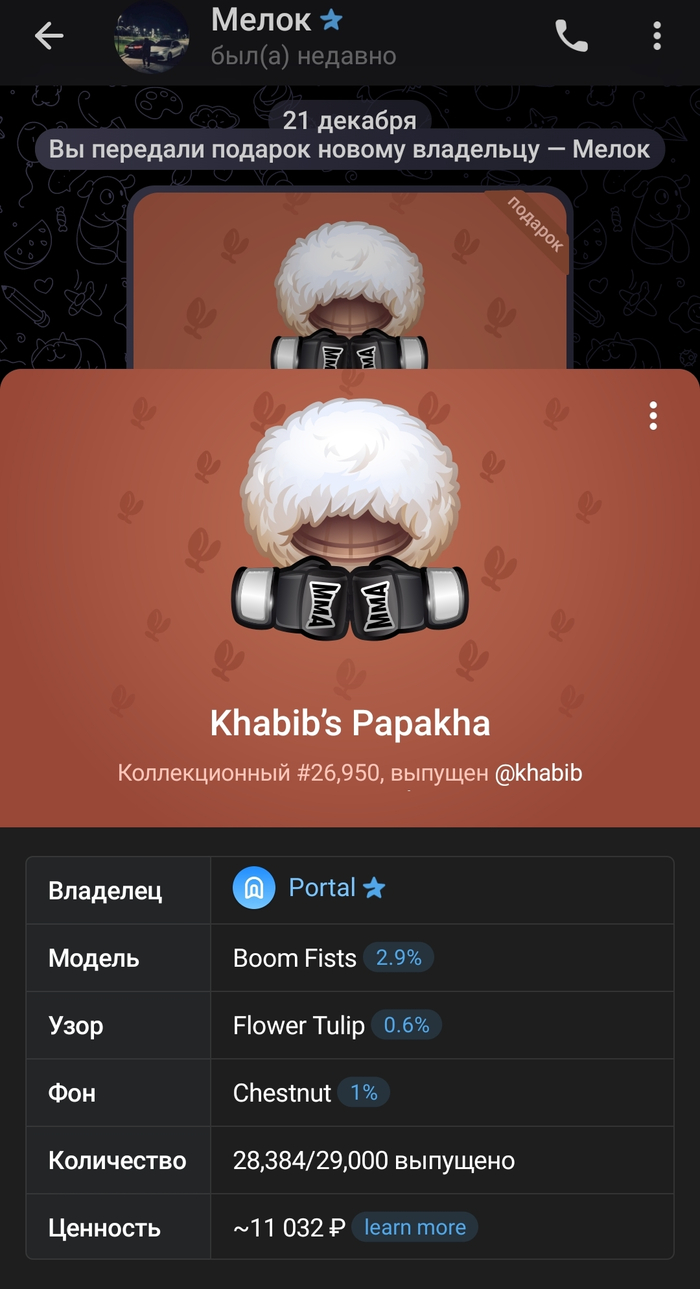

Я купил Khabib’s Papakha #26950 — коллекционный подарок, выпущенный от имени Хабиб Нурмагомедов.

Не для спекуляции. Не ради прибыли. Просто чтобы понять, как это работает.

Продавать я решил по той же цене, за которую купил. Плюс комиссия за покупку и продажу. Всё.

Это важная деталь.

Я не гнул цену, чтобы зарабатать. Поэтому быстрый отклик меня не насторожил.

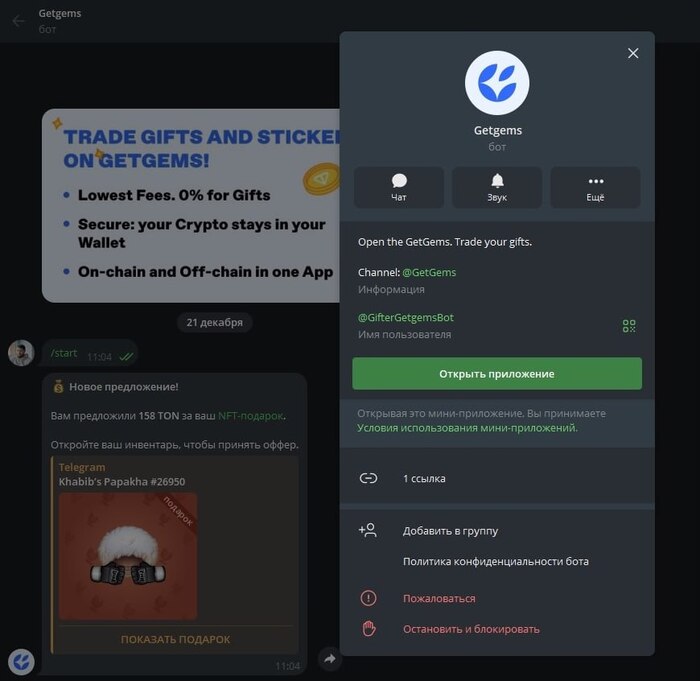

Как всё началось

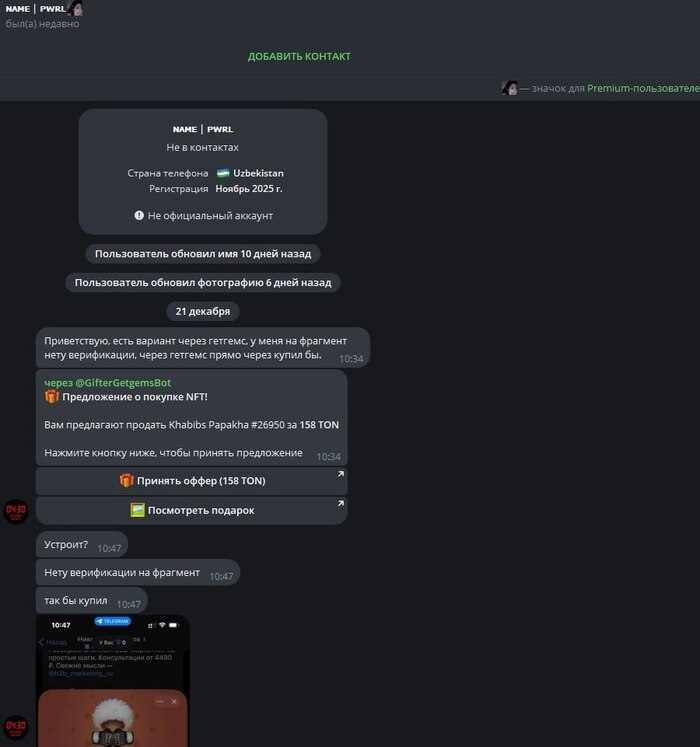

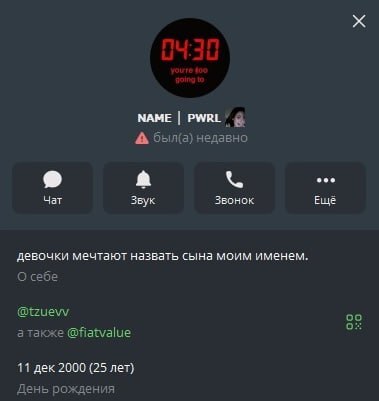

Мне написало тело по имени Name | pwrl в личку:

— Куплю папаху. Через GetGems.

— На Fragment нет верификации, так бы купил там.

Нормальный текст. Без давления. Без «давай быстрее». Без серых схем.

Следом приходит оффер.

Аккуратный. С ценой. С кнопкой «Принять».

От бота с названием, визуально копирующим GetGems.

Я нажимаю.

Самый опасный момент — когда всё выглядит официально

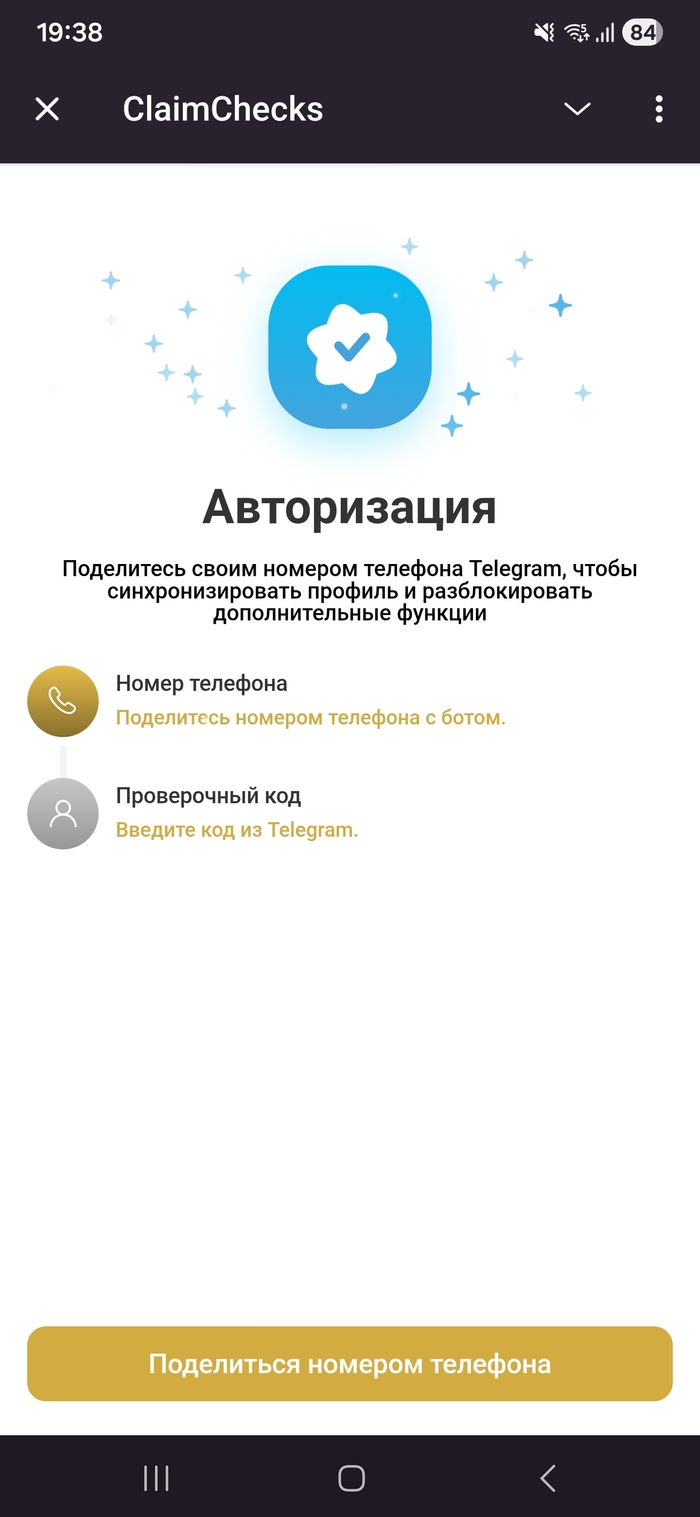

Открывается mini-app внутри Telegram.

Не сайт. Не редирект. Прямо Telegram.

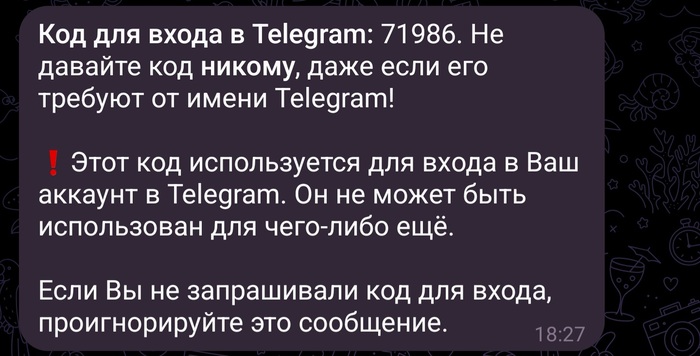

Я ввожу код.

Ввожу пароль двухфакторки.

Приходит системное уведомление о входе с нового устройства.

Это реальная авторизация Telegram.

Не подделка. Не фишинг в лоб.

Через секунду — системное сообщение:

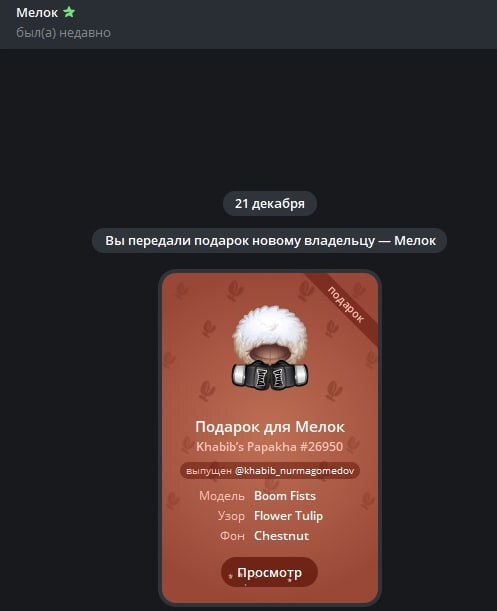

«Вы передали подарок новому владельцу»

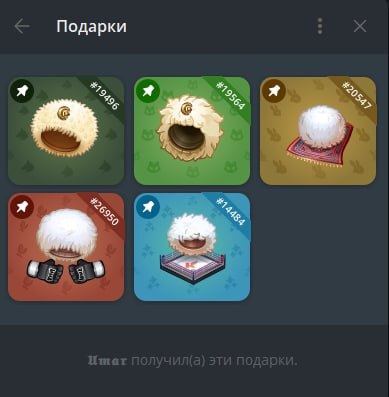

Подарок исчез. И появился у совсем другого аккаунта Мелок.

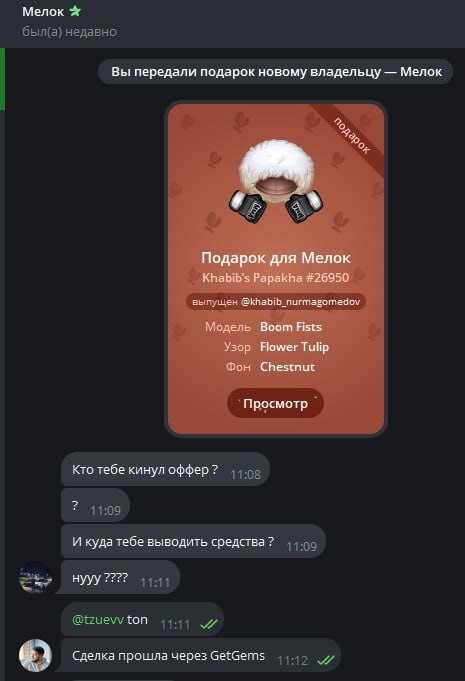

Где деньги?

Я открываю GetGems.

Баланс — ноль.

История — пусто.

Сделки нет.

И тут мне пишут:

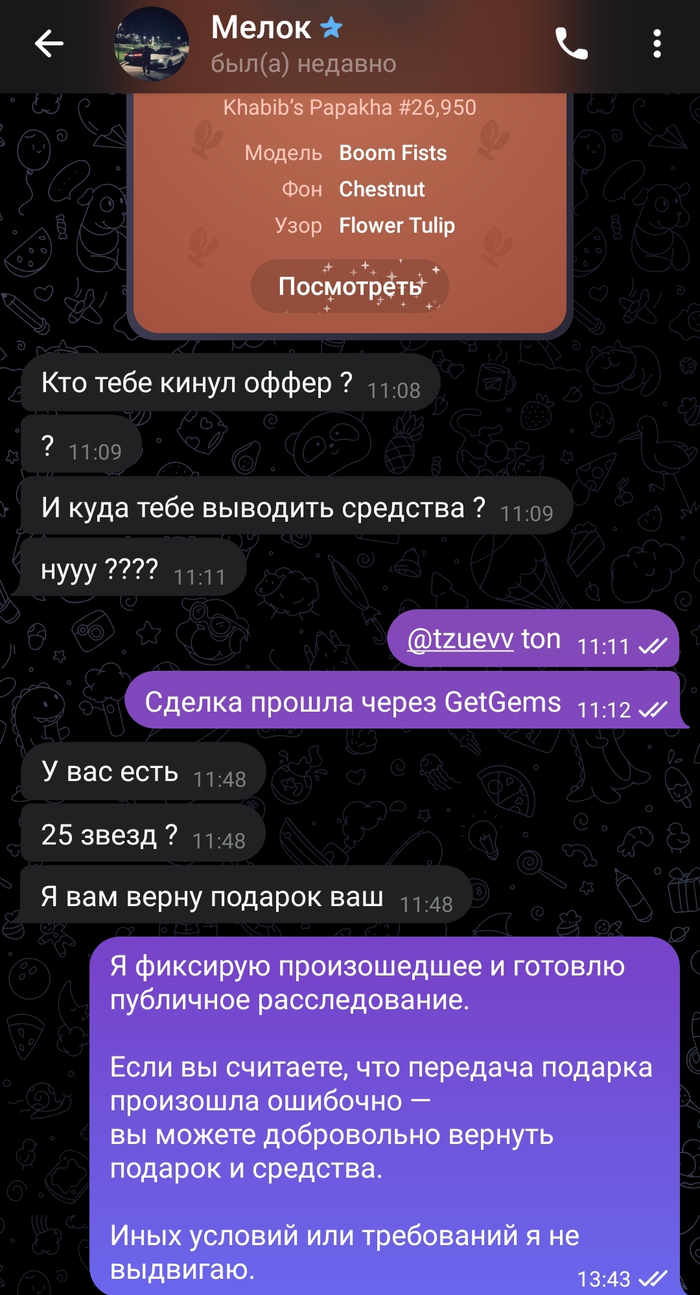

— Кто тебе кинул оффер?

— И куда тебе выводить средства?

Это первый момент, когда ты понимаешь, что всё.

Если сделка прошла, никто не спрашивает, куда выводить деньги.

Я отвечаю машинально:

— Сделка прошла через GetGems.

И понимаю, что сделки не было.

Куда реально ушел подарок

Я смотрю нового владельца подарка.

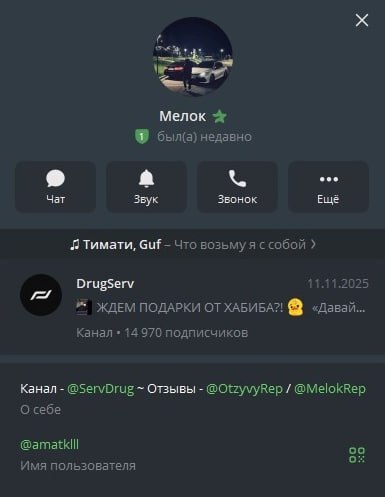

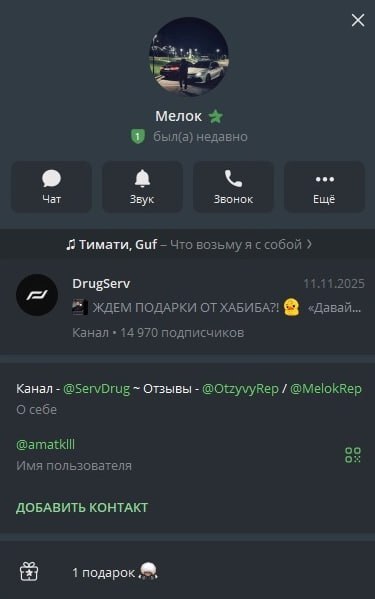

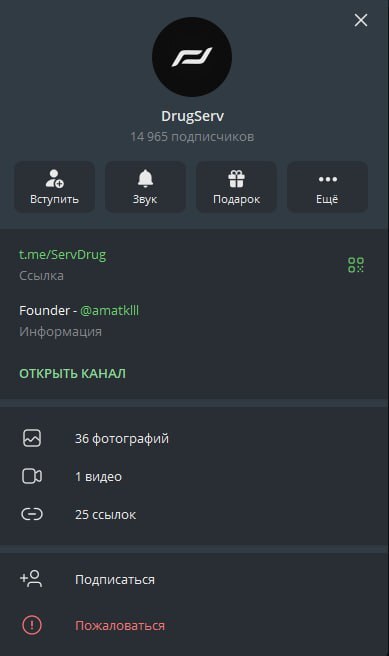

Это не бот. Это живой аккаунт Мелок. Администратор Telegram-канала имя ServDrug (он же в названии DrugServ).

Телеграм канал мошенников. Канал зарегистриирован в РКН

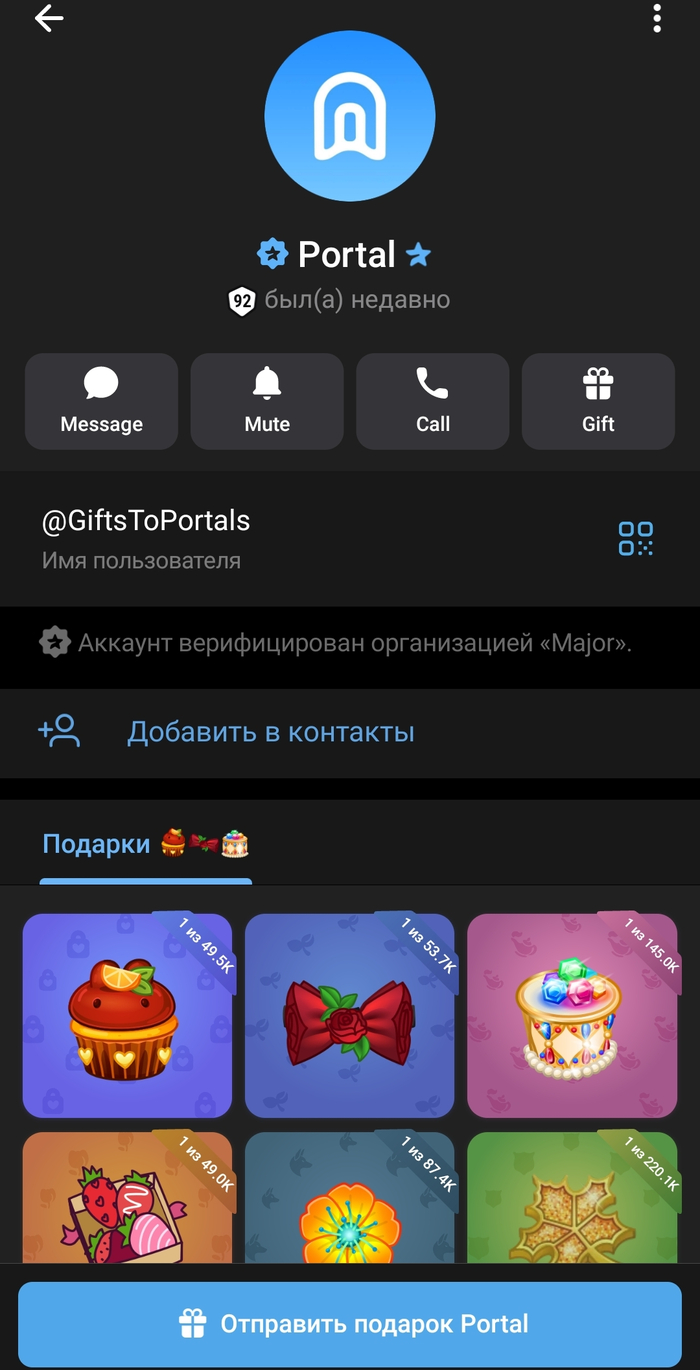

Через несколько минут подарок уходит дальше.

На аккаунт iftsToPortals (Portal) — агрегатор, куда сходятся такие «подарки».

Portal — это сервисный аккаунт-приемник, который они используют:

для перепродажи,

для отмывки gift’ов,

как «конечную точку», чтобы разорвать связь с жертвой

После этого след обрывается.

Деньги не приходят.

Истории нет.

Возврата нет.

После этого ушел на аккаунт shadowlumen, который занимается коллекционированием папах и, вероятно, заказчиком «подбора» артефактов Хабиба.

Что выяснилось позже — и это ключевое

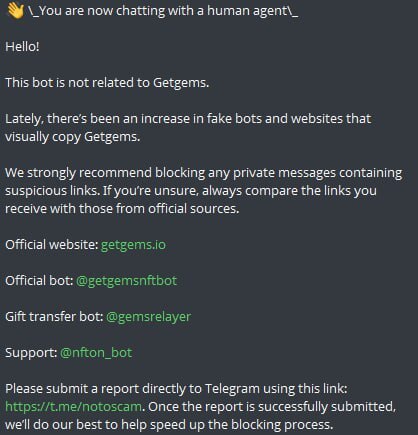

Я написал в поддержку GetGems.

Ответ был короткий и холодный:

«Этот бот не имеет отношения к GetGems.

Официальный бот — другой.

Это подделка».

То есть меня не вели на фейковый сайт.

Меня не просили seed-фразы.

Меня провели через реальную Telegram-авторизацию — и заставили добровольно передать подарок, думая, что я принимаю оффер.

Фейковый бот + реальный интерфейс + отсутствие escrow.

Схема не про взлом.

Схема про социальную иженерию.

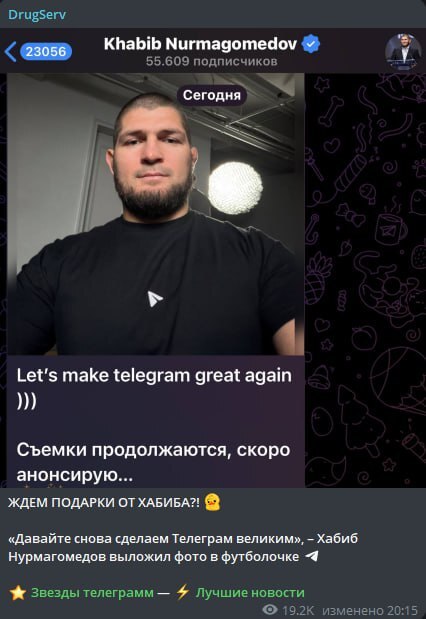

Мошенники зарабатывают на имени Хабиба

Имя Хабиба здесь — инструмент заработка.

Коллекция с его именем.

Контент в каналах с его лицом.

Посты «Ждем подарки от Хабиба».

На канале одного из мошенников, связанных с этой историей, прямо сейчас зарабатывают на его имени — перепродавая подарки, которые уходят по таким схемам.

Имя усиливает ощущение легитимности.

А значит — снижает осторожность. Особенно у тех, кто зашел «просто попробовать».

Почему я могу утверждать, что админ канала имя ServDrug (он же в названии DrugServ) Мелок является именно участником мошеннической схемы, а не лицом, которому продали украденный товар.

Он следом попросил у меня 25 звезд за возврат подарка. Я думаю, мне не стоит писать, что никакого возврата не было бы? Ну и о многом говорит мое прочтенное сообщение, оставленное без ответа.

Почему я пишу этот текст

Это история про первый опыт.

Я продавал без наценки.

Я не торопился.

Я не делал ничего «серого».

И именно поэтому попался.

Эта схема опасна не для новичков и не для азартных игроков.

Она опасна для нормальных людей, которые думают, что внутри Telegram всё по-честному.

Что важно понять прямо сейчас

Если вам пишут в личку с оффером — это риск.

Если вас просят «принять предложение» вне сайта, куда вы зашли сами, — это риск.

Если кто-то спрашивает: «Куда выводить деньги?» — это всё.

И главное:

официальный интерфейс не гарантирует безопасность, если вы не понимаете, что именно подтверждаете.

Зачем это вам

Потому что это не про подарки.

Это про модель обмана через UX и доверие.

Сегодня — Telegram Gifts.

Завтра — любые цифровые активы внутри мессенджеров.

Если этим не заниматься сейчас, следующими будут ваши сотрудники, партнеры, клиенты.

Я публикую эту историю не ради хайпа.

А чтобы следующий человек, увидев кнопку «Принять оффер», вспомнил этот текст — и закрыл чат.

Если вы работаете с Telegram, NFT, цифровыми активами — репостните.

Это дешевле, чем учиться на своем первом опыте.

Новый вид мошенничества?

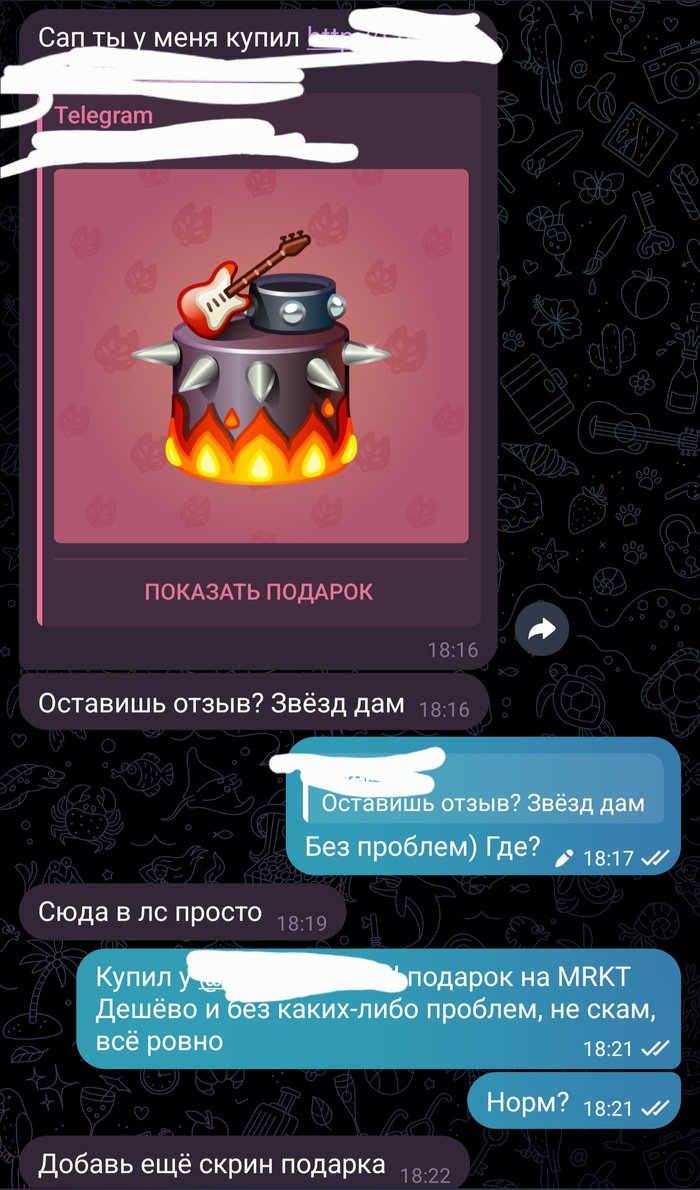

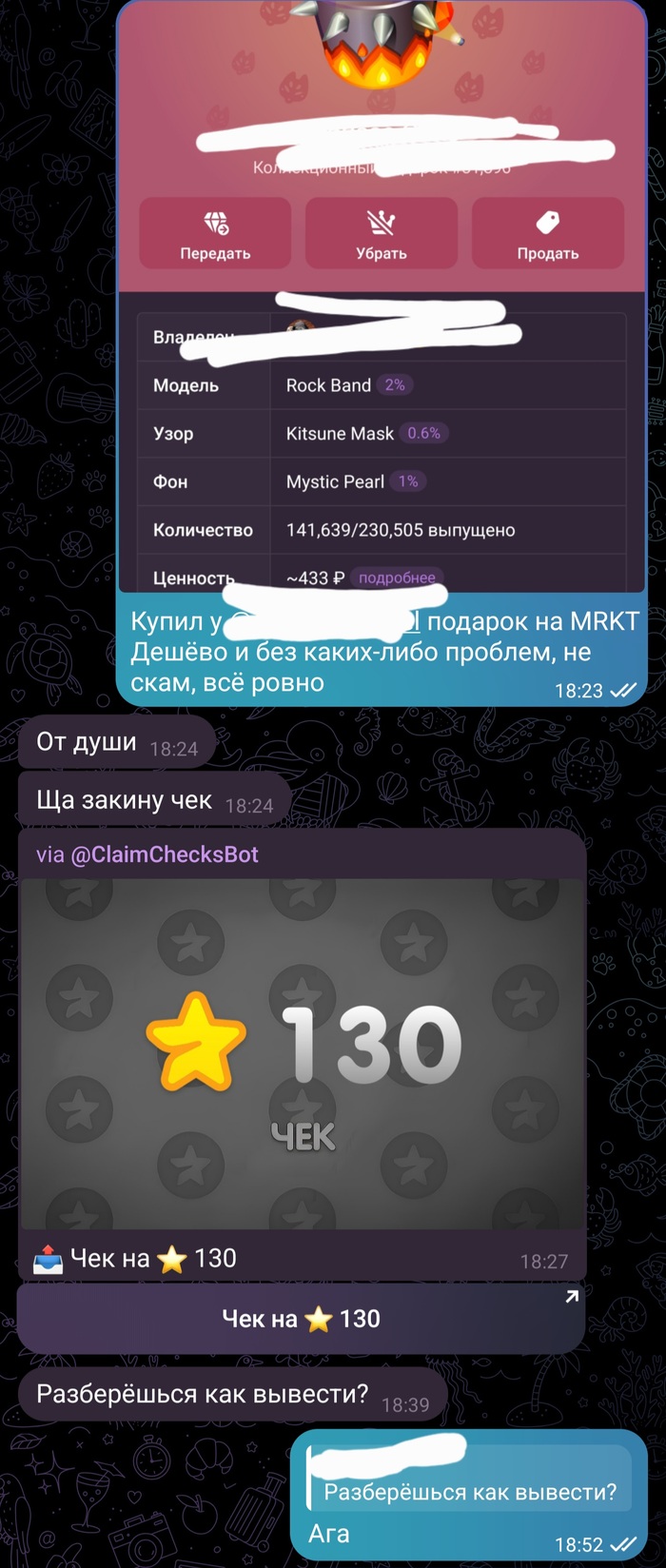

Привет Пикабу, вопрос, сталкивался ли кто-то с подобным? Купил себе тг подарок в маркете тайлера MRKT (не реклама). После покупки написал чувак.

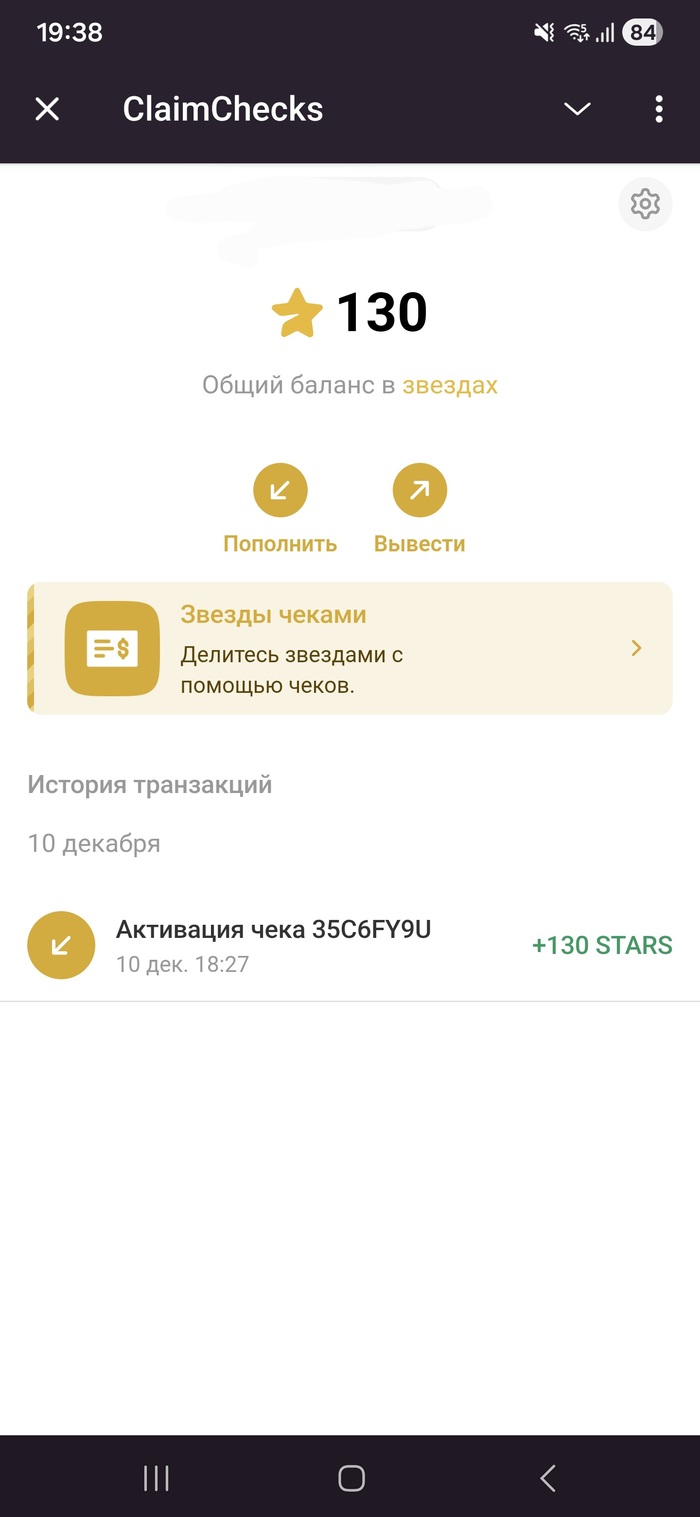

После активации нажал Вывести и увидел это. Сначала бот запросил мой номер, а потом код входа.

Понятное дело, что пахнет скамом на мамонта, но просто интересно, сталкивался ли кто-то с таким или нет. Код я, конечно же, не вводил) Вдруг этот пост кого-нибудь убережёт, ежели это скам. Просто интересно стало и написал сюда.

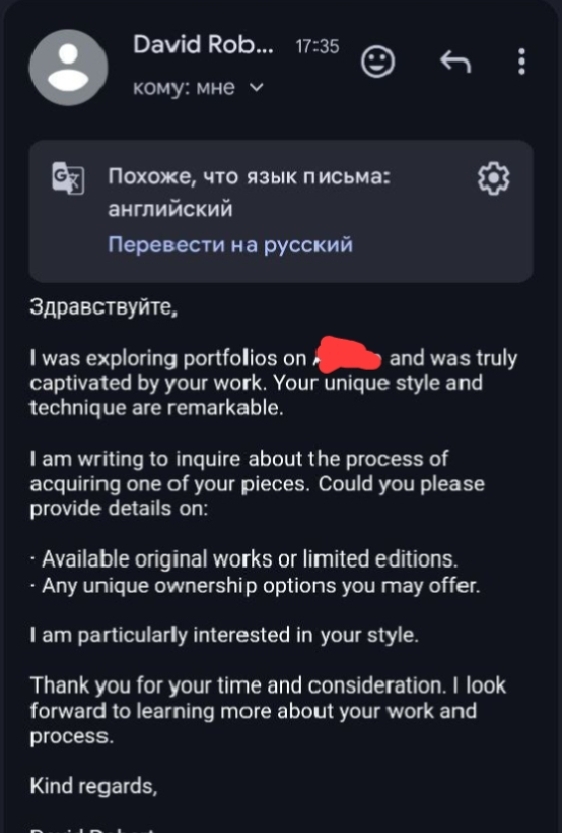

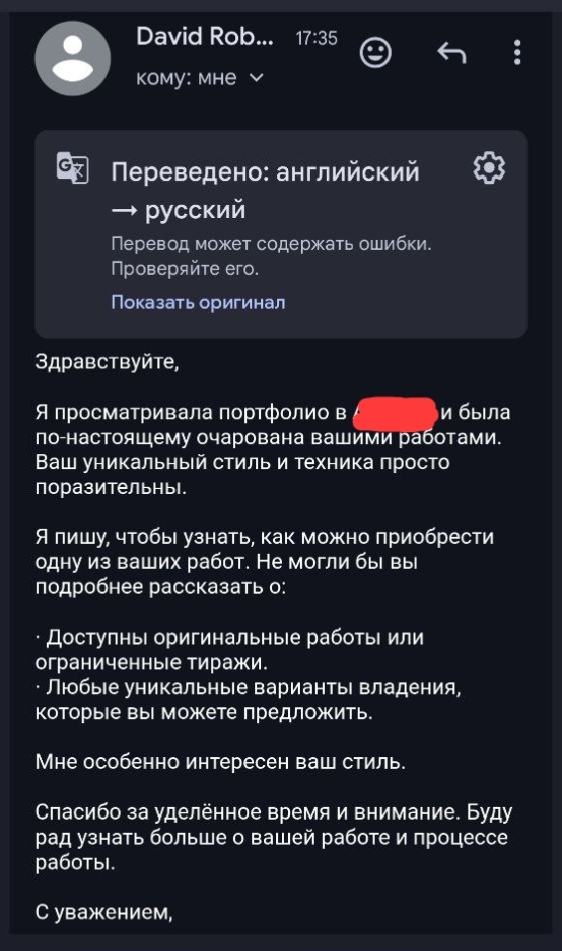

Как же я люблю получать письма "счастья", когда кажется, что вот сейчас наконец на тебя польется поток денег и как же я ржу

...когда понимаю, что это мошенник!...

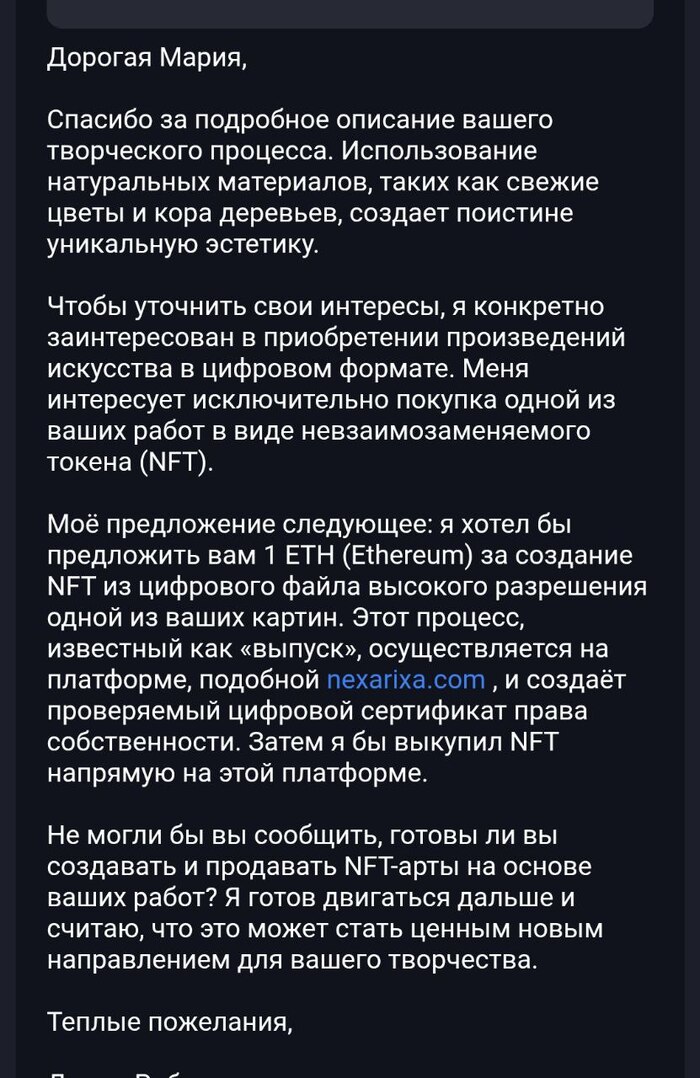

Ты открываешь и читаешь сообщение, в котором восхищаются твоим талантом, просят подробнее рассказать, как можно приобрести работу и какие варианты эксклюзивного владения существуют. Ты переживаешь, думаешь как грамотно ответить.

Вот такое письмо я получила в ноябре. Обрадовалась жутко! Сердце застучало, радость накрыла меня, написала в банк, узнала про иностранные переводы! С уверенностью, что у меня хотя купить физическую картину.

Такое письмо я получила недавно. Перевод в карусели

А потом я вчитываюсь и понимаю, что этот человек не собирается покупать мою работу. Ему нужен от меня просто MINT - регистрация на NFT платформе и оплата.

Mint - это создание цифрового токена из обычного изображения в блокчейне. Это чаще всего стоит каких-то денег. И мошенники часто пишут художникам, под видом восхищения их работами, под видом того, что очень хотят их работу в NFT, предлагая сразу большую сумму за этот токен и мотивируя это тем, что это новая возможность для художника, расширение границ и аудитории.

Многие художники задумываются о создании NFT токенов из изображений своих физических картин и я тоже думала об этом.

Но к письму отнеслась с осторожностью. Я не перехожу по ссылкам, я не делаю что-то в попыхах, если только это не какой-нибудь важный дедлайн, который я сама себе поставила. Я не ведусь на поведение людей, которые пытаются меня торопить, манипуляцией заставить сделать что-то, что они хотят. Я в первую очередь слушаю себя. Я могла бы создать токен по-быстрому и зайти в NFT, но по факту мне сейчас это не нужно, я не готова сейчас погружаться в это, у меня по плану другие задачи. Согласиться на это - означало бы, что я сейчас иду не по своему пути, а по тому пути, который мне диктует какой-то неизвестный мне человек. Это было первое, о чем я подумала. И послушать себя было самым верным

И только потом я подумала: а не мошенник ли он? Начала изучать информацию в интернете, поспрашивала коллег. И да, действительно, это мошенник, который не собирается на самом деле покупать мою картину даже как NFT, ему нужен mint. Оказывается такие письма "счастья" - это классическая история, художники получают такие письма постоянно.

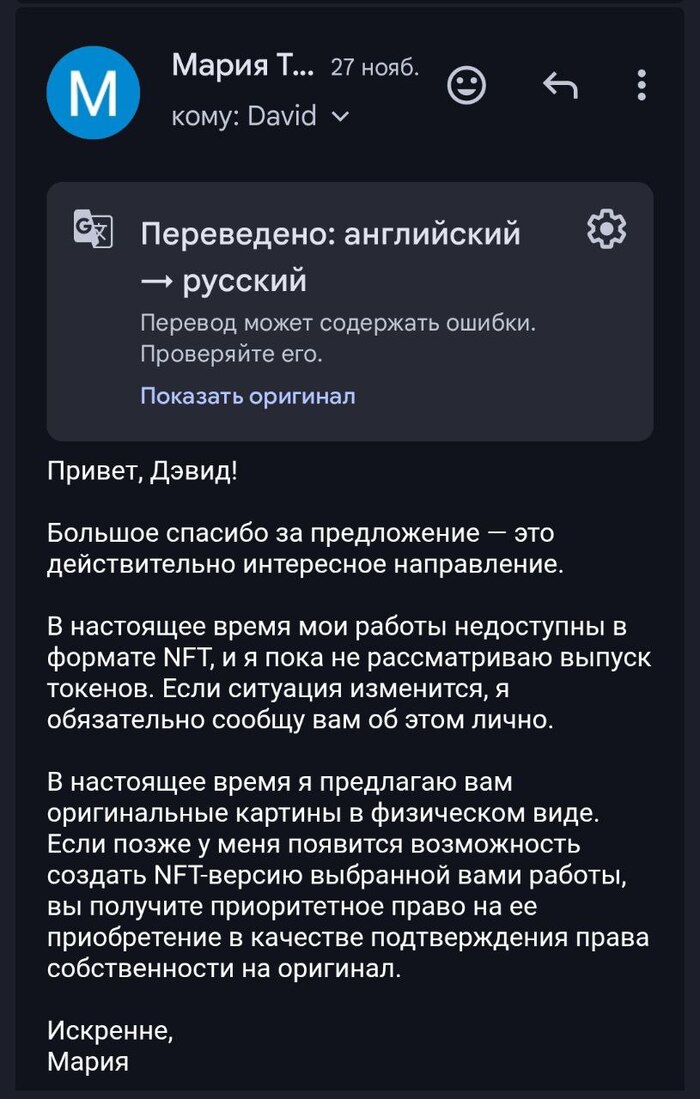

Вот что я ему ответила: (перевод на русский)

Я конечно почитала так же отзывы о платформе, которую он прислал и они оказались не очень хорошими.

Я рада, что эта ситуация произошла. Это интересный опыт, который мне в очередной раз напомнил, что нужно пробовать так же NFT платформы для расширения круга своей аудитории и продаж картин. Если меня читают другие художники, которые с таким не сталкивались, то я надеюсь, что мой опыт будет им полезен. Не ведитесь на мошенничество. Всем хорошего настроения!

!Кража NFT подарков в Telegram на сумму 50 тысяч рублей!

И так, все началось с того, что мне написал незнакомец, с предложением купить мой подарок (на тот момент он стоял в тг маркете). Я сразу согласился, но он сказал, что хочет проверить, не занимаюсь ли я рефаундом подарков. Попросил дать демонстрацию экрана (что я и сделал), я показал ему историю звезд, что никаких возвратов нету. После, он выдал мне нфт, прислал пару звезд, показал мне как пользоваться порталом (чтобы я выставил подарок на продажу). Далее, попросил отключить пароль, для кд в 7 дней, якобы для своей безопасности, что бы я не сделал рефаунд на подарок, а так же убедил, что у меня стоит почта и код-пароль, и ему никак не зайти. Я конечно же поверил ему, отключив его. Под конец, он отправил мне 300 звезд, они пришли в лс телеграмма, так же хочу напомнить, что все это происходило в звонке под демонстрацию моего экрана, в ту же секунду пришел код для входа на мой аккаунт, зашел бот и перекинул все подарки незнакомому мне профилю. И еще, ту сессию бота я не мог выгнать со своего аккаунта, а мои он смог, и не раз, из за чего мне пришлось удалять аккаунт через сайт телеграмма.

Я понимаю как сильно облажался, если кто то знает куда можно написать, что нужно писать, прошу помочь мне.

Цифровые подарки, крипта и игры: что происходит в Телеграм?

В последнее время мой Телеграм все чаще напоминает сводки с какой-то технологической конференции: все вокруг обсуждают блокчейн, какун, крипту, и какие-то цифровые подарки от Хабиба, Снуп Дога и Овечкина. Честно говоря, до недавнего времени для меня это был просто информационный шум - ничего не понятно, но очень интересно.

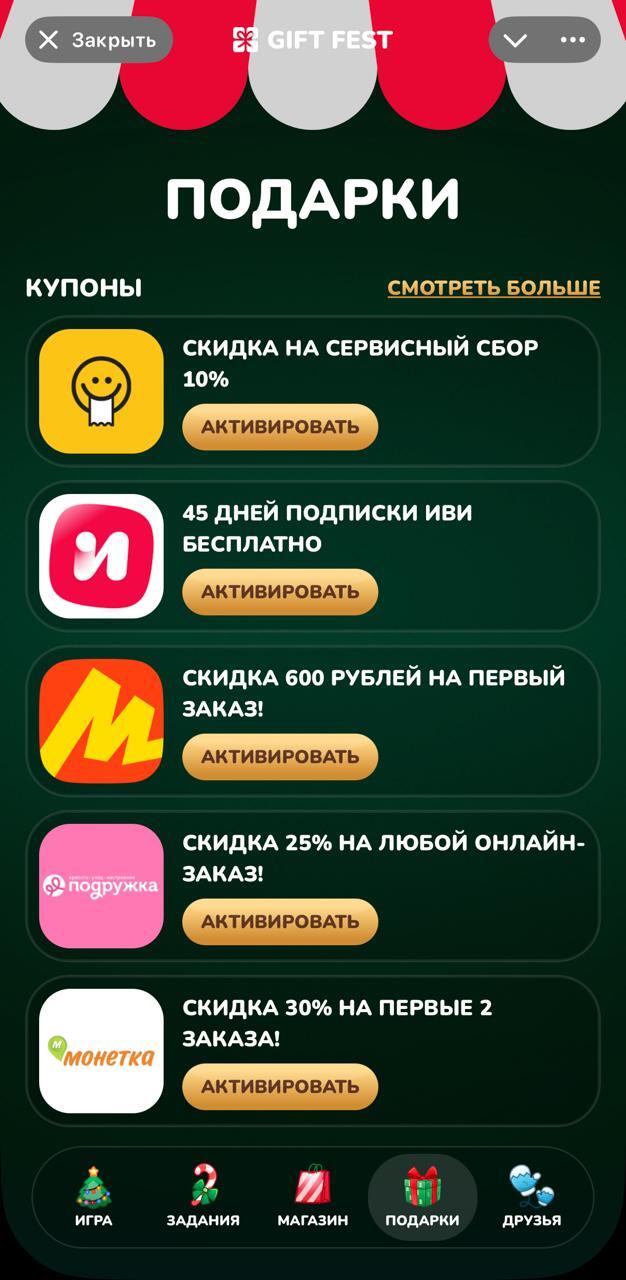

И вот посреди этого шума натыкаюсь на анонс Gift Fest. Обычно я такое скипаю не глядя, но тут зацепил масштаб. Главным споснором выступает Кошелек Telegram (тот самый, что прямо в меню), а в партнерах: Catizen, Twinby и другие известные ребята. Вопрос о разводилове сразу отпал - с такими брендами вряд ли будут связываться мошенники, а вот заявленные призы - фонд в 35 миллионов, техника Apple, цифровое золото - наоборот, вопросы вызвали. Звучало слишком сладко, поэтому я полез в правила дабы разобраться в деталях и решил расписать все простым языком - вдруг кому-то тоже будет полезно.

Telegram Gifts или Подарки, которые стоят как подержанная иномарка

Для начала, главный вопрос: что вообще такое эти подарки в телеграм, из-за которых столько шума?

Если максимально просто: представьте, что стикеры, которые вы отправляете в чате, вдруг стали редкими, коллекционными, и их можно официально продавать и покупать за реальные деньги. Вот Telegram Gifts - это что-то очень похожее. Это цифровые коллекционные предметы, которые выпускает сам Телеграм. Некоторые из них обычные, а некоторые - крайне редкие и дорогие. Это как лимитированная серия кроссовок или редкая марка: их выпускают ограниченным тиражом, и со временем они могут вырасти в цене.

Когда я начал разбираться, что же там за главный приз, то наткнулся на информацию про подарок из коллекции Plush Pepe. В официальном канале феста писали какие-то сумасшедшие цифры - был в шоке, когда полез проверять: на старте он стоил около 30 долларов (2 000 телеграм звезд), а сегодня, чтобы купить самый дешевый из этой коллекции, нужно выложить почти 8 700 долларов. Вот в этот момент я и понял, что это уже не просто забавные картинки, а полноценные цифровые активы, которые имеют реальную рыночную стоимость, ограниченный тираж и которые можно продать другим пользователям. Именно такие дорогие подарки и являются главным джекпотом, который разыграют в финале фестиваля.

Игра, крипта и призы «здесь и сейчас»

Окей, с коллекционными подарками и айфонами все ясно - это конечно круто, но давайте честно, это все мишура для одного-единственного счастливчика, поэтому меня больше заинтересовал вопрос: а что тут есть более реального для обычного участника? Как вообще до всего этого добраться? Неужели нужно просто сидеть сложа руки и ждать 29 декабря?

Сам по себе Gift Fest - это полноценная игра, которая идет весь месяц. Механика оказалась до боли знакомой - что-то вроде игры 2048 - ты соединяешь одинаковые картинки-подарки (это просто игровые элементы, не настоящие гифты), и твой уровень растет. Для игры нужна энергия, которая либо восстанавливается со временем, либо пополняется за выполнение заданий - ежедневных, партнерских и так далее. В общем, если вы по части всяких аркад и залипательных игр - эта механика точно для вас. Ну и реферальная система, куда ж без нее, тут она сделана хотя бы по-человечески: плюшки дают не только пригласившему, но и другу, когда тот прокачается до 15 уровня, так что кидать ссылку в чат с друзьями не так стыдно - вроде как обоим выгодно.

И вот пока ты играешь, ты участвуешь в розыгрышах от партнеров фестиваля, а там на кону уже не абстрактные гифты, а вполне конкретные вещи:

USDT (по сути, это цифровые доллары, которые легко можно вывести);

Токенизированные акции мировых гигантов вроде Nvidia или Tesla;

И то самое цифровое золото (если вкратце, это что-то вроде криптовалюты, каждая единица которой обеспечена реальным физическим золотом в хранилище);

И это не просто утешительные призы, а полноценные выигрыши, которые можно получить по ходу игры, не дожидаясь финала.

Так как это все связано?

В итоге получается простая и понятная схема: чем выше твой игровой уровень - тем в большем количестве и более ценных розыгрышах ты участвуешь:

Достиг 2 уровня - уже попадаешь в розыгрыш iPhone Pro Max

Добрался до 35 уровня - претендуешь на 100 редких NFT-подарков

Самые стойкие, кто дойдет до 100 уровня, поборются за главный джекпот - того самого Plush Pepe

Прогресс в этой игре - пропуск к более эксклюзивным розыгрышам 29 декабря. Механика справедливая: чем выше твой уровень, тем в большем количестве розыгрышей ты участвуешь. При этом до высоких уровней дойдут не все, а значит, конкуренция за самые дорогие призы будет ниже, а шансы на победу - выше.

В чем смысл этой движухи?

Думаю, ответ очевиден - Телеграм явно стремится к тому, чтобы криптовалюта и цифровые активы стали такими же привычными вещами, как стикеры или голосовые сообщения, но заставлять людей читать скучные инструкции про блокчейн бесполезно.

Поэтому фестиваль работает как массовый ликбез: пользователей знакомят с кошельком и токенами через простую игру, без вложений и рисков. Для Телеграм это способ приучить аудиторию к новым функциям, а для нас - возможность разобраться в этом без заумных терминов, да еще и попытаться что-то выиграть.

Что в итоге?

Лично для меня участие в этом фесте - это как сходить на бесплатную интерактивную экскурсию в мир цифрового будущего, которое строит Телеграм. Можно не только попытаться выиграть вполне реальные призы, но и просто изнутри посмотреть, как все это работает.

На новенький айфон я конечно особо не рассчитываю, но даже тот самый коллекционный лягушонок Пепе был бы забавным трофеем. В любом случае, это интересный феномен, за которым как минимум любопытно понаблюдать.