Аттрактор системы

Данная статья относится к Категории ⚙ Системный анализ

Термин появился в XX веке и используется как для описания поведения нелинейных систем, так и в качестве широкой научной метафоры.

Если система попадает в окрестность некого аттрактора (это может быть точка или целая область пространства), то её различные траектории (варианты) поведения «притягиваются» именно к нему.

Математики изучают значительное число различных аттракторов, но для начального представления об этом явлении можно выделить три варианта:

«1. «Точечный аттрактор». Пример такой системы – качающийся маятник, который сила трения со временем останавливает в одной точке. Система «притягивается» (attract – английское слово, обозначающее «притягивать») к начальной точке равновесия.

2. «Предельный цикл». Предположим, что трения нет. Тогда маятник будет вечно колебаться и представлять собой регулярную периодическую систему. Эконометрика рассматривает экономические системы как равновесные (с точечным аттрактором) или колеблющиеся вокруг точки равновесия (с предельным циклом). Эмпирически такой взгляд не подтверждается: как бы не так. Экономические ряды характеризуются непериодическими циклами, характерными для нелинейных систем.

3. «Странный аттрактор». Если мы случайным образом изменяем сообщаемую маятнику энергию через равные временные промежутки, то результирующее движение будет различным и непериодическим. Однако оно ограничено максимальной амплитудой маятника и законами физики (сила тяготения и пр.). Результатом такого движения будет хаотический, или странный аттрактор.

Мандельброт назвал их «фрактальные аттракторы», но прижилось прилагательное «странные». Странные аттракторы заключают в себе ряд возможностей, при которых равновесие становится ограниченной областью с бесконечным множеством решений в пространстве. Есть масса самых разных видов совместной жизни мужчины, женщины и ребёнка – все эти виды равновесия мы называем «семья». Есть много горных хребтов, но все это горы. Есть много самых разных сообществ людей, зарабатывающих деньги производством и продажей услуг или товаров, но все юридические лица такого рода мы называем фирмами. Системы притягиваются к формам, которые являются их воистину «странными аттракторами».

Петрова Н. П. Творческие решения в бизнесе, СПб, «Речь», 2004 г. с. 79-80.

Интересно, что [...] экономист Фридрих фон Хайек считал: «Большинство шагов в эволюции культуры было сделано индивидами, которые порывали с традиционными правилами и вводили в обиход новые формы поведения. Они делали это не потому, что понимали преимущество нового. На самом деле новые формы закреплялись лишь в том случае, если принявшие их группы преуспевали и росли, опережая прочие».

Хабибуллин К.Н. и др. Философия науки и техники, М. «Высшее образование», 2008 г. с.169.

Эвристическая ценность использования аттракторов связана с тем, что с их помощью можно – в первом приближении – описывать поведение сложных систем.

Фрагмент текста цитируется согласно ГК РФ, Статья 1274. Свободное использование произведения в информационных, научных, учебных или культурных целях.

Если публикация Вас заинтересовала – поставьте лайк или напишите об этом комментарий внизу страницы.

Дополнительные материалы

Принципиальная неполнота знания и модель фазового пространства по Уилларду Гиббсу

Концепция фрактального развития науки по С.Д. Хайтуну

Экстремальные принципы — более 40 материалов по теме

см. термин Инновации в науке в 🔖 Словаре проекта VIKENT. RU

+ Плейлист из 27-ми видео: НАУЧНЫЕ ЗАДАЧИ

+ Ваши дополнительные возможности:

Идёт приём Ваших новых вопросов по более чем 400-м направлениям творческой деятельности – на последующие онлайн-консультации третье воскресенье каждого месяца в 19:59 (мск). Это принципиально бесплатный формат.

Задать вопросы Вы свободно можете здесь:

Изображения в статье

Изображение от pikisuperstar на Freepik

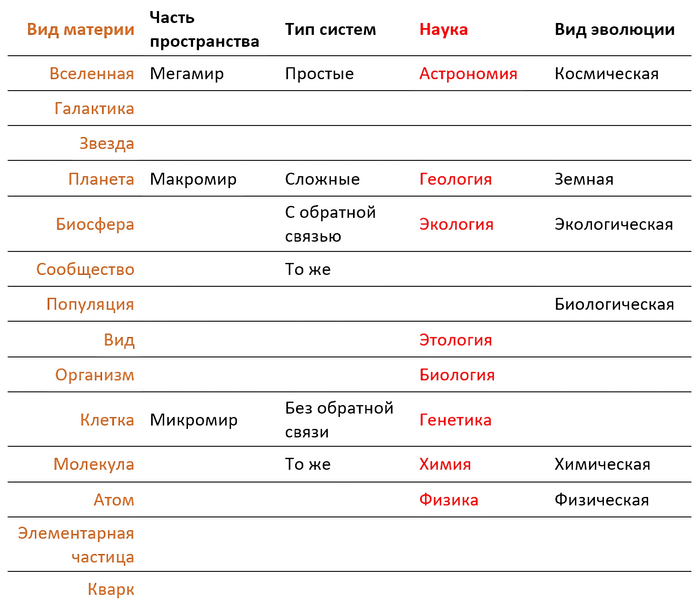

Изображение от pikisuperstar на Freepik