Киберсин

О "чикагских мальчиках" и их реформах в Чили (во многом мифологизированных) знают многие.

А вот об эксперименте в Чили Энтони Стаффорда Бира, к сожалению, знают немногие.

Я периодически упоминал в своих статьях о работах Стаффорда Бира в сфере экономической кибернетики" в контексте запуска "всенародного проекта развития".

Экономическая кибернетика, изучающая жизнеспособность систем (автор Энтони Стаффорд Бир), различает понятия наличной и потенциальной производительности труда.

Под первой подразумеваются существующие условия выпуска продукции, под второй - потенциально возможные, максимальные.

При этом успех роста производительности труда, по данным Стаффорда Бира, зависит от возможности запуска "Всенародного проекта", когда каждый индивид для оказания влияния на общую систему должен решать свою локальную задачу, а не ждать решения общей.

То есть цель экономической системы - создать общие условия, а цель индивида - повысить локальную производительность своего труда.

Что-то вроде экономического конфуцианства.

Наиболее полно эти задачи решаются в рамках новой индустриализации экономики, а также - стимулирования третичного сектора услуг.

Но лишь при наличии монетарных условий роста: стимулировании доходов домохозяйств, наличии доступных кредитов.

Потому что люди с уровнем доходов ниже среднего решают проблему выживаемости, а не повышения производительности своего труда.

До войны украинцы пытались решать не проблемы своей недостаточной экономической эффективности, а хотели сразу перейти к следующему этапу - решению задачи повышения качества жизни и росту уровня потребления.

Другими словами: минуя этап экономии и инвестирования (через который прошли и немцы, и японцы, и американцы, и корейцы, и израилитяне) перейти к этапу потребительских расходов.

В условиях неэффективности национальной экономики это приводило лишь к наращиванию потребления импортных товаров и деиндустриализации.

А экономика, тем временем и отдельно взятый среднестатистический индивид оставались глобально неэффективны.

Что предложил Стаффорд Бир в Чили во время правления Альенде и социалистов?

Бир исходил из того, что раз наука является частью человеческой культуры, то она должна быть и основой государственного управления.

В 1971 году он получил возможность реализовать свой важнейший независимый проект в масштабах целой страны - Чили.

Его пригласили для создания в этой латиноамериканской стране единой компьютеризированной системы управления экономикой в реальном времени.

Систему назвали Киберсин ( https://ru.wikipedia.org/wiki/Киберсин) , она базировалась на телексной сети Кибернет (Cybernet) (прототип интернета).

На базе Киберсина Бир и начал реализацию своего «Всенародного проекта».

Одной из опций оного было создание системы обратной связи граждан и правительства: специальная программа на телевидении по озвучиванию государственных решений и пульт у каждого жителя страны для выставления оценок между полным одобрением и неодобрением.

Но в целом, система охватывала управление всей экономикой.

Система Киберсин дала потрясающие результаты. Именно поэтому, первое что сделали военные Пиночета после захвата правительственных зданий (после убийства Альенде) - это разгромили аппаратную комнату системы и ее основной компьютер (сервер).

Параллельно с Биром, похожие исследования проходили и в СССР.

Например, советский кибернетик и математик (представитель петербургской математической школы Чебышева) Леонид Канторович даже получил в 1975 году нобелевскую премию по экономике «за вклад в теорию оптимального распределения ресурсов».

Канторович считал, что каждое оптимальное управленческое решение взаимосвязано с оптимальной системой цен.

Он также выдвигал теорию о взаимопроникновении математики, экономики, технологий, систем управления, науки и производства. Теория универсальной роли математики в жизни людей.

Параллельно и другой советский кибернетик Глушков, первым в мире сформулировал идею сетевой, децентрализованной информационной системы (прототип Интернета), то есть сделал это почти одновременно с Биром, но независимо от него.

Речь о "Общегосударственной автоматизированной системе учёта и обработки информации" или ОГАС.

То есть о кибернетической системе автоматизированного управления экономикой СССР, на базе общей сети, связанной вычислительными центрами сбора и обработки данных в каждом регионе страны.

В своей книге «Основы безбумажной информатики» В. М. Глушков пишет о ней:

"....... Помимо учёта и текущего управления, главной задачей вертикальных связей в ОГАС является обеспечение системы объёмно-календарного территориально-отраслевого планирования во всех звеньях экономики (от Госплана СССР до цеха, участка, а в краткосрочном планировании - и до отдельных рабочих мест)…

Смысл вертикальных связей в ОГАС в этом аспекте состоит в том, чтобы обеспечить интеграцию локальных программ по всем уровням иерархии территориального управления вплоть до общесоюзного уровня".

Как знать, если бы тогда советское руководство не пожалело запрашиваемых Глушковым 20 млн рублей, может в СССР и появился бы первый прототип интернета для Госплана.

Можно сказать, что кризис планирования в СССР был вызван не методологией, а технологической неготовностью к внедрению подобной системы.

По простому - не хватило "компьютерной мощи".

Данная теория планирования отвергается представителями либертарианской школы экономики, которые воспринимают рыночный ценовой механизм как результат развития предпринимательских "нейронных" взаимосвязей.

На подобие рыночного механизма человеческому мозгу первым внимание обратил автор теории формирования нейронных сетей мозга человека в процессе обучения Дональд Хебб, канадский нейропсихолог.

Хебб считал, что в результате стимуляции нервной системы человека формируются скоординированные нейронные структуры или ансамбли клеток, которые и отвечают за процесс обучения индивида.

При этом внешние события, которые сопровождают каждого человека, формируют иерархию этих нейронных ансамблей.

Это совпадает с теориями Фридриха фон Хаека и Милтона Фридмана.

Хаек рассматривал рыночную систему и в первую очередь механизм рыночных цен не как искусственный механизм, который можно регулировать с помощью государства, а как самопроизвольный порядок, возникший под воздействием людей, но не как их изобретение.

Но если присмотреться глубже, то между этими моделями ценового механизма нет противоречия!

Просто модель Хайека - это естественный природный рыночный интеллект, а модель Бира - Канторовича - Глушкова - это искусственный интеллект, для появления которого необходимо было лишь дождаться соответствующего ему по уровню технологического решения.

То что либертарианцы отказываются верить в реальность глобальной плановой системы сродни неверию людей в то, что искусственный интеллект сможет писать музыку, стихи и рисовать картины.

Интеграция индивидуального сознания с помощью киберфизических технологий в проекты искусственного интеллекта и облачные сервисы, создают возможности для создания универсальной модели "оптимальной экономики", о которой мечтал Канторович или модели "народной экономики", о которой мечтал Бир.

Когда каждое оптимальное решение по использованию ресурсов и удовлетворению глобального спроса будет сбалансировано оптимальным соотношением цен.

И вся модель будет действовать в режиме реального времени.

А регулирование дофаминовой зависимости человека от покупок (в сторону их стимулирования или, наоборот, подавления), принесет еще одну нобелевскую премию, но уже на стыке нейрофизиологии и поведенческих моделей экономики.

Это своего рода "киберфизический социализм", который вполне может стать "могильщиком" классического капитализма, так как отсутствие эффективной рыночной ценовой модели по мнению либертарианцев и было причиной поражения социализма в его конкурентной борьбе с капитализмом (и тут они совершенно правы).

Таким образом, противостояние "технологического капитализма" (Спарты) и "киберфизического социализма" и может стать основным нервом будущего цивилизационного противостояния.

Простыми словами, речь о противостоянии США и Китая.

Вопрос только в том, что идея киберфизического "госплана" настолько привлекательна, что создает перед технологическим капитализмом непреодолимые искушения применить этот инструментарий в своем ареале цивилизационного доминирования.

И тем самым, совершить "идеологическое самоубийство".

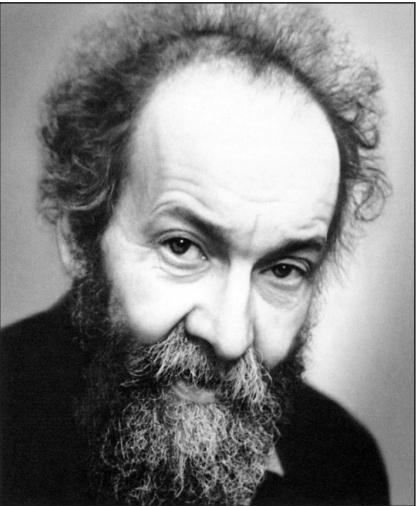

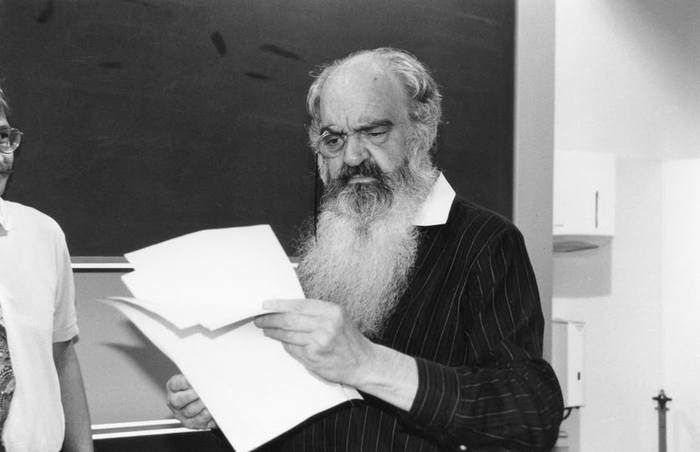

На фото - не Карл Маркс читает манифест Коммунистической партии, а Стаффорд Бир изучает распечатки Киберсина.

Автор: Алексей Кущ (украинский экономист и аналитик)

![🗓 08.10.1911 — День рождения Алексея Андреевича Ляпунова [вехи_истории]](https://cs17.pikabu.ru/s/2025/10/07/21/strfkiru.jpg)