Voice-маркетинг и подкасты в 2025: как бизнесу заговорить и начать продавать голосом!

Голос — это новый формат доверия. А доверие — валюта продаж и найма.

Почему компании наконец начали говорить голосом:

Если в 2020–2022 подкасты были “для фанатов”, то в 2025 они стали обязательной частью стратегии бренда.

Пока конкуренты спорят, где дешевле клики — бренды с подкастами выстраивают эмоциональную связь с клиентами и кандидатами.

📊 По данным Spotify for Brands, слушатель подкастов в 3 раза чаще помнит бренд, упомянутый в выпуске, чем в баннерной рекламе.

🎧 И главное — среднее время прослушивания подкаста превышает 25 минут. Вдумайся: 25 минут личного контакта с брендом без пролистываний и скроллов.

Как подкасты помогают маркетингу и HR

В 2025 году voice-маркетинг стал не просто модой, а каналом найма и продаж.

Особенно в digital и маркетинге, где важно доверие к компании.

Вот реальный пример из нашей практики в отделе маркетинга:

💡 Мы запустили короткий подкаст «Голос отдела маркетинга» — рассказывали о задачах, кейсах и даже провалах.

После 5 выпусков:

кандидаты начали писать с фразой: «Я вас слышал, хочу работать у вас»;

HR отметили рост качественных откликов;

отдел продаж получил клиентов, которые “пришли из подкаста”.

🎙 И да — запись и монтаж заняли меньше времени, чем ведение блога.

Три формата, которые реально работают:

Брендовый подкаст.

Рассказывайте про экспертизу и внутренние процессы. Это не реклама — это доверие.Голос как сервис.

Навыки для “Алисы”, короткие голосовые гиды, аудиоролики для Telegram — это не будущее, это уже работает.Аудио для HR.

Подкаст о команде, корпоративной культуре, факапах и победах. Самый живой способ показать “кто вы”.

Почему бренды тормозят (и зря):

Большинство компаний всё ещё боятся идти в подкасты.

Причины банальны:

не знают, с чего начать;

кажется, что это “дорого”;

боятся, что никто не будет слушать.

Но реальность другая: средний чек запуска подкаста — дешевле недельной рекламы в таргете.

А результат — в разы глубже: доверие, узнаваемость и лояльность.

Как внедрить voice-маркетинг:

Вот короткий чек-лист, который мы используем у себя:

🎯 Определите цель — продажи, HR-бренд или экспертность.

🧩 Придумайте формат — интервью, истории, монологи.

🎙 Найдите голос (ведущего).

📢 Продвигайте — Telegram, VC, LinkedIn, внутренние рассылки.

📈 Анализируйте метрики: прослушивания, удержание, переходы.

Кейсы и метрики:

🔹 Бренд мебели запустил подкаст о дизайне и продажах.

Результат — рост входящих заявок на 27 %.

🔹 IT-компания выпустила подкаст о разработчиках.

Через 3 месяца — +40 % откликов на вакансии.

🔹 Маркетинговое агентство продвигает подкасты клиентов через Telegram.

Результат — в 2 раза больше переходов, чем из таргета.

Где найти специалистов для voice и маркетинга 🎤

📢 Узкие Telegram-каналы — альтернатива hh и привычным биржам.

Здесь публикуются только вакансии и резюме специалистов из маркетинга, digital и продаж.

Подборка телеграм каналов:

⭐️ https://t.me/digital_jobster — канал с вакансиями для маркетологов, PR, контент и SMM. Только digital-аудитория.

⭐️ https://t.me/rabota_go — вакансии в продажах и маркетинге, реальные проекты, бизнесы и стартапы.

⭐️ https://t.me/rabota_freelancee — фриланс и удалёнка. Формат для тех, кто ищет исполнителей онлайн.

▪️ https://t.me/jobster_resume — резюме топовых digital-специалистов, от SMM до performance-маркетологов.

2025 — год, когда контент перестаёт быть “визуальным”.

Он становится аудио-человечным.

А те, кто говорит с аудиторией голосом, выигрывают не только продажи, но и рынок найма.

Зачем основателю разбираться в маркетинге?

Когда предприниматели делегируют маркетинг полностью наёмным специалистам, я часто вижу один и тот же результат: красивая реклама, но она не отражает дух компании. Позвольте поделиться, почему так происходит и почему без активного участия основателя отдел маркетинга не сможет стать точкой роста.

В мировой практике существует даже термин «founder‑led marketing» — стратегия, при которой основатель лично формирует и реализует маркетинговые активности. Исследования показывают: те руководители, которые делают маркетинг ядром стратегии роста, в два раза чаще достигают годового прироста более 5%. Почему? Потому что именно основатель лучше всех понимает цели бизнеса и может рассказать его историю.

Он не просто символ на аватарке. Основатель задаёт миссию, ценности и способен рассказать о своём пути так, как не скажет ни один нанятый копирайтер. Он становится лицом бренда, экспертом отрасли и адвокатом клиента: только общаясь напрямую с покупателями, основатель получает неформальные отзывы, узнаёт об их проблемах и ожиданиях. Это подтверждают аналитики: личность лидера влияет на восприятие компании, уровень доверия и конкурентные преимущества. Исследования показывают, что личный бренд CEO повышает узнаваемость бренда и помогает дифференцироваться. Компании с харизматичными лидерами имеют на 20–30% выше потребительскую лояльность, а доверие к основателю влияет на инвестиционные решения в 60% случаев.

Кроме того, открытость и прозрачность в общении с аудиторией превращают клиентов из пассивных покупателей в участников процесса: по мнению экспертов, публичное рассказ о создании продукта формирует доверие и вовлекает людей в развитие компании. Люди хотят знать реальные истории и видеть лица, стоящие за брендом.

Есть и другой аспект: в первые месяцы стартапа вы не можете аутсорсить доверие. Основатель — это основа воронки маркетинга. Только он обладает самой сильной аргументацией: знает, почему делает продукт, какие истории привели его к идее, и ради кого он работает. Он ближе всех к покупателю — общается с первыми клиентами, получает обратную связь и может мгновенно корректировать позиционирование. Основатель может быстро менять сообщения и тестировать гипотезы без долгих согласований. Поэтому я советую, чтобы в первые 6 месяцев основатель был главным маркетологом, затем уже подключать операционную поддержку, но сохранять своё участие и голос в коммуникациях.

Активная роль не означает, что нужно превращать отдел маркетинга в театр одного актёра. Существует риск чрезмерной зависимости бренда от личности лидера. Важно постепенно строить сильную команду, в которой каждый разделяет ценности компании, и развивать корпоративный бренд, независимый от личного бренда основателя.

Маркетинг — это не манипуляция, а честный рассказ о ценности вашего продукта. И этот рассказ должен начать сам основатель. Потребитель чувствует, когда за ним стоят реальные люди, и хочет поддерживать бизнес с человеческим лицом. Поэтому, если вы строите отдел маркетинга, не прячьтесь за отчётами и KPI. Выйдите к своей аудитории, поделитесь историями, отвечайте на вопросы и помогайте команде двигаться в едином направлении.

Топовая книга для маркетологов, которую все почему-то игнорят

Серьёзно. Я пролистал кучу подборок вроде «30 книг, без которых умрёт маркетолог» — и ни в одной не встретил Эдварда Бернейса «Пропаганда».

А ведь это — фундаментальная книга, которая показывает маркетинговые механики, работающие уже сто лет и до сих пор живые.

Подборка кейсов там просто огонь:

- Как заставить девушек и женщин курить?

- Как убедить, что бекона на завтрак это практически ПП?

- Как убедить людей, что мужской балет это не извращение а искусство?

Просто рекомендую почитать вечерком, чтобы познакомится с отцом пиара. Это must-read для маркетологов, рекламщиков, SMMщиков и всех, кто хочет понять, как на самом деле работает психология в маркетинге.

Халяль

Конфетки куплены в последний раз. Принципиально больше покупать не буду.

Маркетологи мудаки.

Спасибо за внимание

Почему разовый апгрейд убивает продукт

Системное развитие продукта — это не «генеральная уборка» раз в год и не папка с отложенными задачами. Это привычка ежедневно на полшага подправлять то, что вы делаете. Я впервые прочувствовал это на проекте с командой, уверенной, что разовый апгрейд решит всё: запустим — и дальше продукт «полетит» сам. Спустя два года стало очевидно: без постоянных улучшений конкуренты уходят вперёд, а рост замедляется.

В бизнесе этот подход называют философией непрерывных улучшений. На практике он опирается на цикл PDCA (Plan–Do–Check–Act): сначала планируете изменения, затем аккуратно тестируете их на ограниченной аудитории, смотрите на цифры и только после этого масштабируете. Такой ритм не даёт утонуть в бесконечных гипотезах и возвращает решениям опору на данные.

Философия кайдзен (Kaizen) тоже строится на маленьких шагах: каждое улучшение должно быть не революцией, а постепенным, устойчивым шагом вперёд. Это не отдельный проект, а часть культуры компании. Японские предприятия используют её как обязательную практику: каждый сотрудник обязан искать, где можно сделать лучше, сокращая потери и добавляя ценность.

Почему это критично именно для продукта? Потому что продукт — не набор фич, а способ решать проблему клиента. Когда вы системно подтягиваете процессы, происходит следующее:

✅ Эффективность и конкурентоспособность растут — регулярные улучшения помогают экономнее расходовать ресурсы и снижать издержки.

✅ Риски уменьшаются — маленькие шаги и стандарты снижают вероятность ошибок и позволяют быстро откатить неудачное решение.

✅ Качество повышается — оптимизированные процессы рождают продукт, который ближе к ожиданиям и запросам пользователей.

✅ Ресурсы высвобождаются — убирая «пустую» работу, вы переносите усилия туда, где они дают максимальный эффект.

Важно, чтобы системное улучшение не превратилось в бюрократию. Оно живёт там, где команда чувствует личное участие. Классический пример — Toyota: рабочие ежегодно подают тысячи предложений, и эти идеи рассматривают наравне с инициативами топ-менеджмента. Люди вовлечены, потому что видят: их вклад действительно влияет на продукт.

Проверьте себя: как часто вы разбираете продуктовые метрики, чтобы понять, что улучшать? Кто у вас системно ищет баги и узкие места? Есть ли привычка регулярно спрашивать клиентов, чего им не хватает? Системное улучшение — это не отчёты и не красивые слайды. Это дисциплина и честность каждый день: признать, что можно лучше, и делать эти «лучше» шаг за шагом.

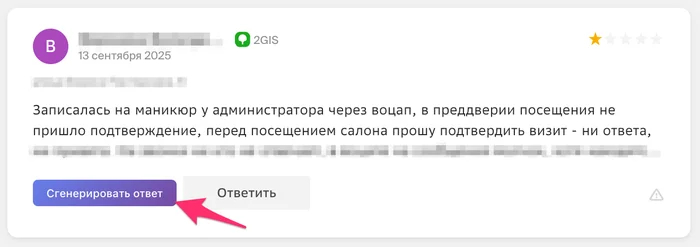

Добавил Генератор ответов на отзывы в 2ГИС с расширенными настройками

Доработал расширение и теперь оно работает не только с Яндекс.Картами, но и с 2ГИС. Теперь можно генерировать ответы на отзывы клиентов сразу на двух главных картографических платформах России.

Автоматические ответы на отзывы 2ГИС

В 2ГИС есть встроенный генератор ответов на отзывы, но он работает только с положительными отзывами, и многим владельцам бизнеса не хватает гибкости настроек. Теперь расширение решает эту задачу, предлагая больший контроль над тем, как искусственный интеллект формирует ответы на отзывы клиентов.

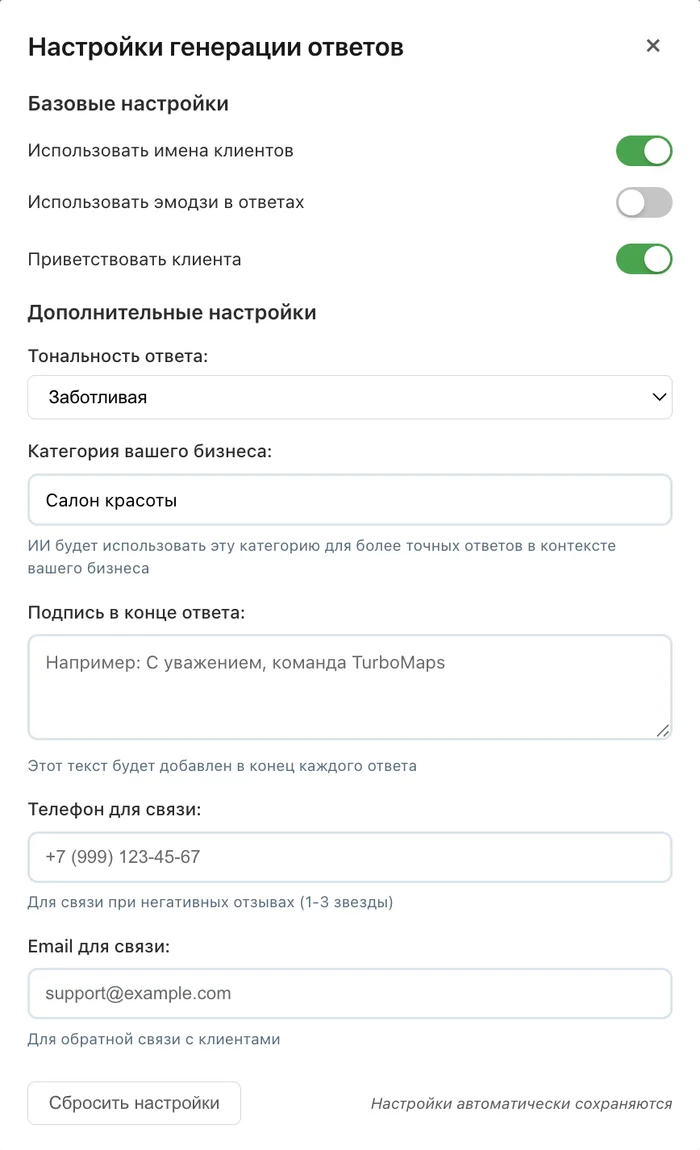

Что умеет генератор ответов TurboMaps:

Работа со всеми типами отзывов. Генератор ответов на отзывы обрабатывает позитивные, негативные и нейтральные комментарии клиентов. Особенно важно для отрицательных отзывов в 2ГИС — расширение создаёт корректные ответы с предложением решить проблему, предлагая связаться по заданному телефону / email.

Персонализация ответов на отзывы:

Настраиваемая подпись для всех ответов на отзывы

Обращение к клиентам по имени (можно отключить)

Выбор тональности ответов

Автоматическая подстановка телефона и email в ответы на отзывы с рейтингом 1-3 звезды

Добавление приветствия в начале ответа (можно отключить)

Использование эмодзи для более живого общения (можно отключить)

Как работает автоматический генератор отзывов

Умный генератор ответов на отзывы в 2ГИС анализирует содержание каждого отзыва и создаёт уникальный персонализированный ответ за несколько секунд. Это ускоряет процесс работы с отзывами клиентов в десятки раз.

Преимущества AI-генератора:

Экономия времени на ответы. Автоматический генератор ответов на отзывы сокращает время на работу с отзывами клиентов до нескольких секунд на каждый ответ.

Улучшение репутации в 2ГИС. Быстрые и качественные ответы на отзывы повышают доверие потенциальных клиентов и улучшают рейтинг компании.

Единообразие коммуникации. Генератор ответов на отзывы с помощью нейросети поддерживает фирменный стиль общения с клиентами на всех платформах (Яндекс Карты, 2ГИС).

Работа с негативом. Умный генератор помогает корректно отвечать на негативные отзывы клиентов, превращая недовольство в возможность исправить ситуацию.

Генератор ответов для Яндекс.Карт и 2ГИС в одном расширении

TurboMaps — это единое решение для автоматизации ответов на отзывы на двух главных платформах отзывов. Настройки синхронизируются, и вы можете использовать одинаковый стиль общения с клиентами в Яндекс.Карты и 2GIS.

Как начать использовать генератор ответов:

Установите расширение TurboMaps из Chrome Web Store

Настройте параметры генерации ответов (тональность, подпись, контакты, приветствие)

Открывайте отзывы в 2 ГИС или Яндекс.Картах

Генерируйте ответы на отзывы клиентов в один клик

Это не замена живого общения, а инструмент, который экономит время на рутинные задачи и позволяет сосредоточиться на развитии бизнеса и обработке проблемных случаев.

Попробуйте автоматический генератор ответов на отзывы для 2ГИС!

***

И не забывайте подписаться на телеграм канал — там пишу про апдейты сервиса и планирую писать о продвижении бизнеса на картах.

Что такое CRO / UX-маркетинг: как поднять конверсию и не сливать бюджет

Если бизнесу не хватает продаж, многие сразу думают: «надо больше трафика». Но трафик стоит дорого, а вот конверсия сайта или продукта может быть на уровне 1–2%. Получается, деньги тратятся впустую.

На самом деле, прежде чем заливать бюджет в рекламу, стоит заняться CRO (Conversion Rate Optimization) и UX-маркетингом. Это работа с тем, как пользователи ведут себя на сайте, и как сделать их путь к покупке максимально простым и удобным.

Что такое CRO и UX-маркетинг простыми словами

CRO — это оптимизация конверсии. Ваша цель: из того же количества посетителей получать больше заявок, регистраций или покупок.

UX-маркетинг — это работа с опытом клиента: насколько удобно ему взаимодействовать с сайтом, приложением или продуктом.

Без UX никакой CRO не получится. Если человеку неудобно, никакой рекламный оффер его не удержит.

Где обычно теряются клиенты:

Формы. Чем больше полей — тем меньше заявок.

Заголовки. Люди хотят сразу понимать выгоду.

Мобильная версия. Более 70% трафика идёт со смартфонов.

Скорость загрузки. Каждая секунда задержки = минус конверсии.

Отсутствие тестов. Если не проверяете гипотезы, то решения принимаются «на глаз».

Кейсы из практики

🛒 Интернет-магазин

Было: длинная форма заказа, клиенты бросали корзину.

Сделали: оставили всего 2 поля — имя и телефон.

Результат: конверсия выросла с 2% до 4%.

📱 Финтех-сервис

Было: пользователи бросали регистрацию на середине.

Сделали: добавили прогресс-бар и подсказки.

Результат: завершение регистрации увеличилось на 40%.

🎓 Онлайн-школа

Было: вебинар не конвертил в курс.

Сделали: добавили блок с кейсами студентов и другой оффер на кнопку.

Результат: конверсия выросла в 2 раза.

Что стоит мерить:

CR (Conversion Rate) — процент конверсии.

CPL (Cost per Lead) — стоимость заявки.

CAC (Customer Acquisition Cost) — стоимость привлечения клиента.

LTV (Lifetime Value) — доход, который приносит клиент за всё время.

ROI (Return on Investment) — насколько оправданы ваши вложения.

Эти цифры должны быть у маркетолога всегда «под рукой».

Ошибки, которые я часто вижу

❌ Смотрят только на CTR, а не на реальный доход.

❌ Делают тест на маленькой выборке.

❌ Не адаптируют сайт под смартфоны.

❌ Копят аналитику, но не внедряют выводы.

Практика для разных масштабов:

Малый бизнес — начните с простых правок: формы, кнопки, заголовки.

Средний бизнес — стройте воронки, внедряйте CRM и сегментацию клиентов.

Крупные компании — используйте big data, персонализацию, динамические офферы.

Где искать специалистов по маркетингу, диджитал и продажам:

Если нужен сильный специалист, то искать его лучше не на общих площадках, а в нишевых каналах и сообществах. Там обычно публикуют вакансии по маркетингу, digital и продажам.

Так же аналог крупных сайтов - сервис Джобстер.

Профильные специалисты из маркетинга, перфоманс и продаж!

CRO и UX-маркетинг — это не разовая правка, а постоянная работа. Именно они позволяют бизнесу расти без бесконечного слива бюджета на рекламу.

Работайте над удобством пользователя, тестируйте гипотезы, и вы увидите, что даже без увеличения трафика можно увеличить продажи в 2–3 раза.