Скоро 12 апреля и просто захотелось сделать пост о Великом человеке Великой страны

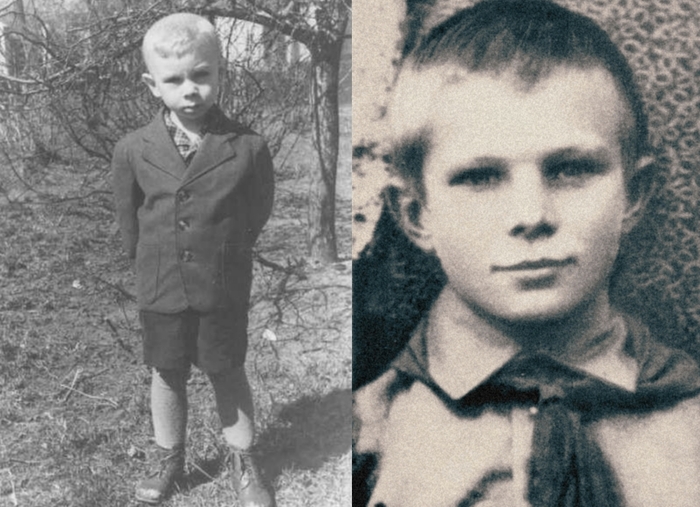

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года, по документам в деревне Клушино Гжатского района Западной области РСФСР, то есть по месту жительства (прописки) родителей. Фактическое место рождения - роддом города Гжатска (переименованного в 1968 году в г. Гагарин). Русский. По происхождению является выходцем из крестьян: его отец, Алексей Иванович Гагарин (1902-1973), - плотник, мать, Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), - работала на молочнотоварной ферме.

Его дедушка, рабочий Путиловского завода Тимофей Матвеевич Матвеев, жил в Санкт-Петербурге, в Автове, на Богомоловской (ныне Возрождения) улице в конце XIX века. Детство Юрия Гагарина прошло в деревне Клушино. 1 сентября 1941 года мальчик пошел в школу, но 12 октября деревню заняли немецкие войска, и его учеба прервалась. Почти полтора года деревня Клушино была оккупирована немцами. 9 апреля 1943 года деревню освободила Красная армия, и учеба в школе возобновилась.

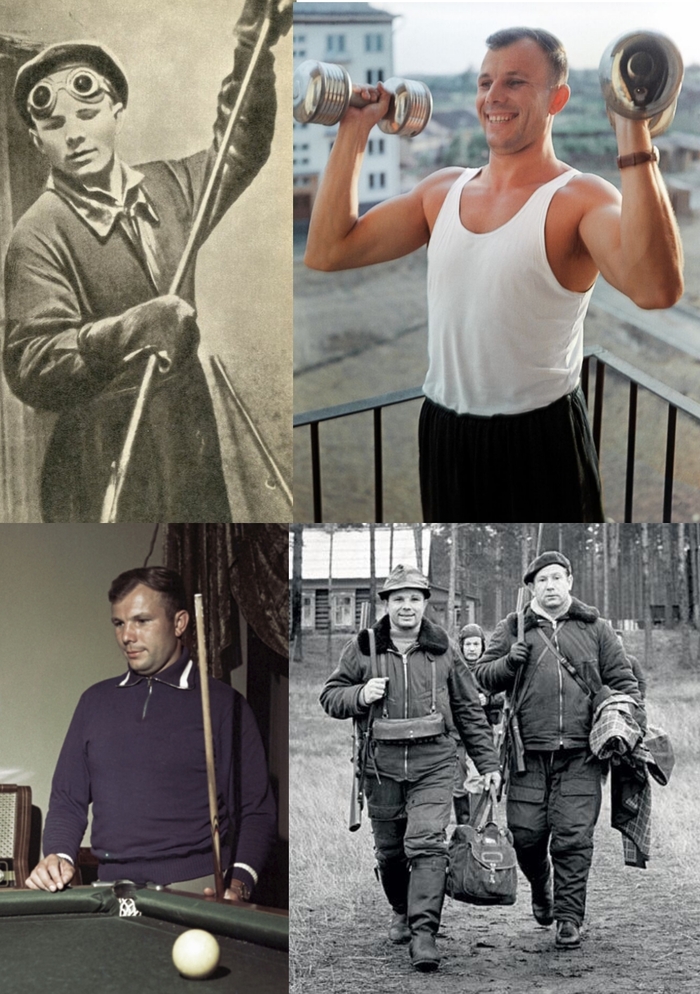

24 мая 1945 года семья Гагариных переехала в Гжатск. В мае 1949 года Гагарин окончил шестой класс Гжатской средней школы и 30 сентября поступил в Люберецкое ремесленное училище № 10. Одновременно поступил в вечернюю школу рабочей молодежи, седьмой класс которой окончил в мае 1951 года, а в июне окончил с отличием училище по специальности формовщик-литейщик. В августе 1951 года Гагарин поступил в Саратовский индустриальный техникум, и 25 октября 1954 года впервые пришел в Саратовский аэроклуб. В 1955 году Юрий Гагарин добился значительных успехов, закончил с отличием учебу и совершил первый самостоятельный полет на самолете Як-18. Всего в аэроклубе Юрий Гагарин выполнил 196 полетов и налетал 42 часа 23 мин.

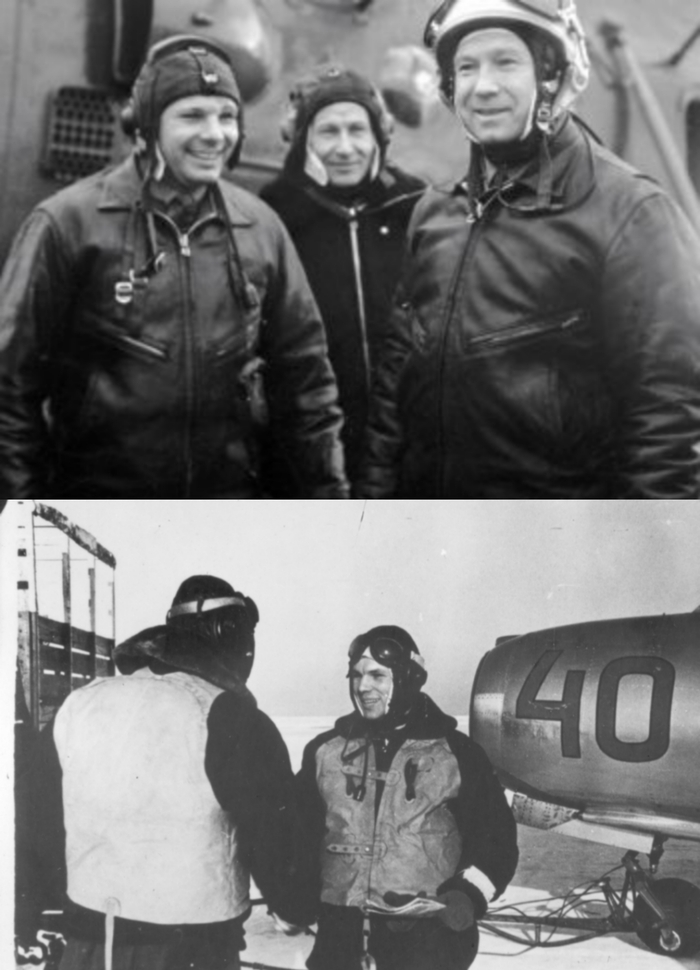

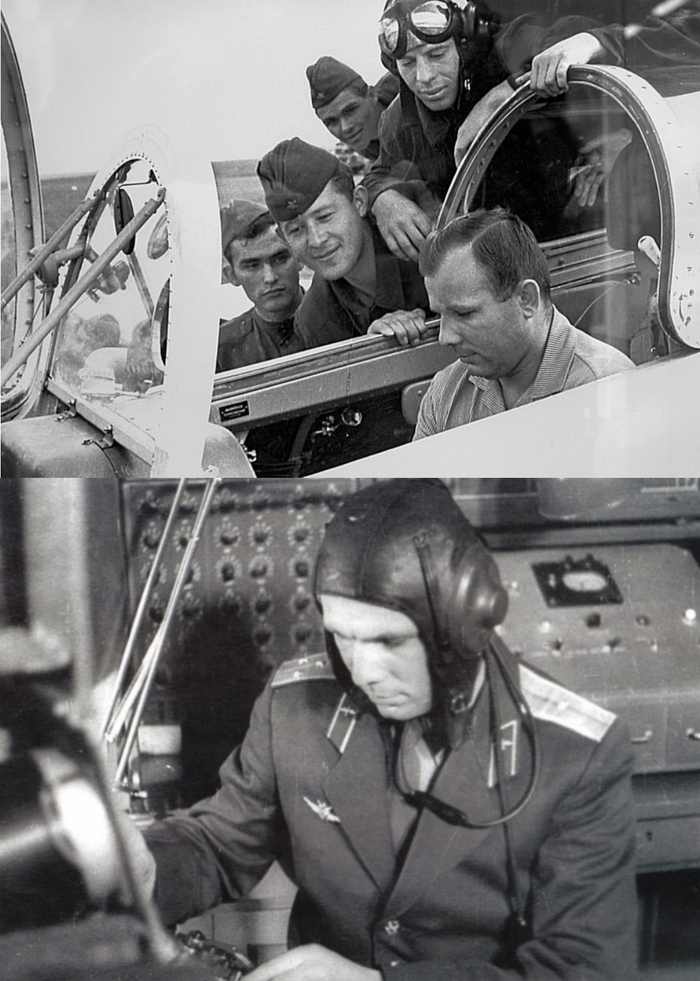

27 октября 1955 года Гагарин был призван в Советскую армию и направлен в Чкалов (ныне Оренбург), в 1-е военное авиационное училище летчиков имени К. Е. Ворошилова. Обучался Гагарин у известного в те времена летчика-испытателя Я. Ш. Акбулатова. Несмотря на некоторые сложности, возникавшие в процессе обучения, 25 октября 1957 года Гагарин окончил училище с отличием. В течение двух лет служил в Луостари (Мурманская область) в 769-м истребительном авиационном полку 122-й истребительной авиационной дивизии ВВС Северного флота, вооруженном самолетами МиГ-15бис. К октябрю 1959 года налетал в общей сложности 265 часов. Имел квалификацию «Военный летчик 1-го класса». Воинское звание старший лейтенант.

9 декабря 1959 года Гагарин написал рапорт с просьбой зачислить его в группу кандидатов в космонавты. Через неделю Гагарина вызвали в Москву для прохождения всестороннего медицинского обследования в Центральном научно-исследовательском авиационном госпитале. В начале 1960 года последовала еще одна специальная медкомиссия, которая признала старшего лейтенанта Гагарина годным для космических полетов. 11 января 1960 года приказом Главнокомандующего ВВС Константина Андреевича Вершинина была организована специальная войсковая часть (В/Ч) № 26266, задачей которой была подготовка космонавтов (в дальнейшем, часть была преобразована в Центр подготовки космонавтов ВВС). Гагарин был зачислен в группу кандидатов в космонавты приказом Главнокомандующего ВВС К. А. Вершинина от 3 марта 1960 года, а 11 марта - вместе с семьей выехал к новому месту военной службы. С 25 марта начались регулярные занятия по программе подготовки космонавтов.

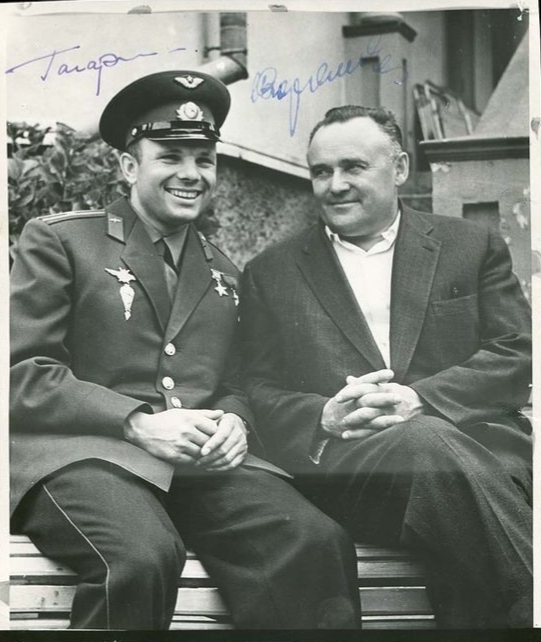

Кто первым должен лететь в космос, у Главного конструктора Особого конструкторского бюро № 1 Госкомитета Совета Министров СССР по оборонной технике Королева и его сподвижников сомнений не вызывало - это должен быть летчик реактивной истребительной авиации. С учетом особенностей и возможностей космической техники понадобились особые кандидаты - люди абсолютно здоровые, профессионально подготовленные, дисциплинированные, соответствующие всем предъявляемым физическим и медицинским требованиям. После четырехмесячного московского периода подготовки, который начался в марте 1960 года, Центр подготовки космонавтов всем своим наличным составом перебрался на постоянное место своего базирования - в Звездный. Там в тот момент удалось создать на первое время самые непритязательные условия для работы. Неподалеку, близ станции Чкаловской, был получен первый жилой фонд - квартиры для размещения семей слушателей-космонавтов и части семей руководящего состава Центра подготовки космонавтов.

Кроме Гагарина, были еще претенденты на первый полет в космос; всего их было двадцать человек (Первый отряд космонавтов СССР). Кандидаты набирались именно среди военных летчиков-истребителей по решению Королева, считавшего, что такие летчики уже имеют опыт перегрузок, стрессовых ситуаций и перепадов давления. Отбор в первый отряд космонавтов проводился на основании медицинских, психологических и ряда прочих параметров: возраст 25-30 лет, рост не более 170 см, вес не более 70-72 кг, способность к высотной и стратосферной адаптации, быстрота реакции, физическая выносливость, психическая уравновешенность. Требования к росту и весу возникли из-за соответствующих ограничений на космический корабль «Восток», которые определялись мощностью ракеты-носителя «Восток».

Кроме того, при отборе кандидатов учитывались положительная характеристика, членство в партии (Гагарин стал кандидатом в члены КПСС в 1959 году, а вступил в партию летом 1960 года), политическая активность, социальное происхождение. Непосредственно летные качества не играли решающей роли. Летчик-испытатель Марк Галлай, принимавший участие в подготовке будущих космонавтов к полету, в книге «С человеком на борту» писал: «В любом авиагарнизоне можно было без труда встретить таких ребят. Плохо ли это? Напротив, убежден, что очень хорошо! Ни в коей мере не умаляет достоинств первых космонавтов, но многое говорит в пользу „любых авиагарнизонов“».

Из двадцати претендентов отобрали шестерых, Королев очень торопился, так как были данные, что 20 апреля 1961 года своего человека в космос отправят американцы. И поэтому старт планировалось назначить между 11 и 17 апреля 1961 года. Того, кто полетит в космос, определили в последний момент, на заседании ГК, ими стали Гагарин и его дублер Герман Титов. 3 апреля 1961 года состоялось заседание Президиума ЦК КПСС, которое проводил Хрущев. По докладу заместителя Председателя Совета Министров СССР Д. Ф. Устинова Президиум ЦК принял решение о запуске человека в космос. 8 апреля 1961 состоялось закрытое заседание Государственной комиссии по пуску космического корабля «Восток», которую возглавлял Председатель Государственного комитета Совета Министров СССР по оборонной технике К. Н. Руднев. Комиссия утвердила первое в истории задание человеку на космический полет, подписанное С. П. Королевым и Н. П. Каманиным.

После открытой части заседания комиссия осталась в узком составе и утвердила предложение Каманина допустить в полет Юрия Гагарина, а Титова утвердить запасным космонавтом. Старт корабля «Восток» с пилотом-космонавтом Юрием Алексеевичем Гагариным на борту был произведен 12 апреля 1961 года в 09:07 по московскому времени с космодрома Байконур. Позывной Гагарина был «Кедр». Начальником стартовой команды («стреляющим») во время запуска был инженер-подполковник ракетных войск (впоследствии генерал-майор) А. С. Кириллов - он отдавал команды по этапам пуска ракеты и контролировал их выполнение, наблюдая ракету в перископ из командного бункера. Его дублером у второго перископа был Л. А. Воскресенский - заместитель главного конструктора С. П. Королева по испытаниям.

В самом начале подъема ракеты Гагарин воскликнул: «Поехали!». Ракета-носитель «Восток» проработала без замечаний, но на завершающем этапе не сработала система радиоуправления, которая должна была выключить двигатели 3-й ступени. Выключение двигателя произошло только после срабатывания дублирующего механизма (таймера), но корабль уже поднялся на орбиту, высшая точка которой (апогей) оказалась на 100 км выше расчетной: рассекреченные параметры орбиты были 327×180 км. Сход с такой орбиты с помощью «аэродинамического торможения» мог занять по разным оценкам от 20 до 50 дней. На орбите Гагарин провел простейшие эксперименты: пил, ел, делал записи карандашом. «Положив» карандаш рядом с собой, он случайно обнаружил, что тот моментально начал уплывать. Из этого Гагарин сделал вывод, что карандаши и прочие предметы в космосе лучше привязывать. Все свои ощущения и наблюдения он записывал на бортовой магнитофон. До полета еще не было известно, как человеческая психика будет вести себя в космосе, поэтому была предусмотрена специальная защита от того, чтобы первый космонавт в порыве помешательства не попытался бы управлять полетом корабля. Чтобы включить ручное управление, ему надо было вскрыть запечатанный конверт, внутри которого лежал листок с кодом, набрав который на панели управления, можно было бы ее разблокировать.

В конце полета тормозная двигательная установка (ТДУ) конструктора Исаева проработала успешно, но с недобором импульса, так что автоматика выдала запрет на штатное разделение отсеков. В результате, в течение 10 минут перед входом в атмосферу корабль беспорядочно кувыркался со скоростью 1 оборот в секунду. Гагарин решил не пугать руководителей полета (в первую очередь - Королева) и в условном выражении сообщил о нештатной ситуации на борту корабля. Когда корабль вошел в более плотные слои атмосферы, то соединяющие кабели перегорели, а команда на разделение отсеков поступила уже от термодатчиков, так что спускаемый аппарат наконец отделился от приборно-двигательного отсека. Спуск происходил по баллистической траектории (как и у остальных космических кораблей серий «Восток» и «Восход»), то есть с 8-10-кратными перегрузками, к которым Гагарин был готов. Сложнее было пережить психологические нагрузки - после входа капсулы в атмосферу загорелась обшивка корабля (температура снаружи при спуске достигает 3-5 тысяч градусов Цельсия), по стеклам иллюминаторов потекли струйки жидкого металла, а сама кабина начала потрескивать.

На высоте 7 км в соответствии с планом полета Гагарин катапультировался, после чего капсула и космонавт стали спускаться на парашютах раздельно (по такой же схеме происходила посадка и остальных пяти кораблей из серии «Восток»). После катапультирования и отсоединения воздуховода спускаемого аппарата в герметичном скафандре Гагарина не сразу открылся клапан, через который должен поступать наружный воздух, так что Гагарин чуть не задохнулся. Последней проблемой в этом полете оказалось место посадки - Гагарин мог опуститься на парашюте в ледяную воду Волги. Гагарину помогла хорошая предполетная подготовка - управляя стропами, он увел парашют от реки и приземлился в 1,5-2 километрах от берега. Выполнив один оборот вокруг Земли, в 10:55:34 на 108-й минуте корабль завершил полет. Из-за сбоя в системе торможения спускаемый аппарат с Гагариным приземлился не в запланированной области в 110 км от Сталинграда, а в Саратовской области, неподалеку от Энгельса в районе сел Смеловка и Подгорное. В 10:48 радар близлежащего зенитно-ракетного дивизиона засек неопознанную цель - это был спускаемый аппарат (зенитчиков за сутки до этого предупредили, чтобы они следили за «контейнерами с неба»). После катапультирования целей на радаре стало две.

Тем временем с аэродрома Энгельс вылетел вертолет Ми-4, в задачу экипажа которого входило найти и подобрать Гагарина. Экипаж вертолета Ми-4 первым обнаружил спускаемый аппарат, но Гагарина рядом не было; ситуацию прояснили местные жители, которые сказали, что Гагарин уехал на грузовике в Энгельс. Вертолет взлетел и взял курс на город. С его борта на дороге неподалеку от КПП ракетного дивизиона заметили автомашину, на которой Гагарин после доклада в части направлялся к спускаемому аппарату. Гагарин вышел из машины и махал руками, его подобрали, и вертолет полетел на аэродром Энгельс, передав радиограмму: «Космонавт взят на борт, следую на аэродром». На месте посадки Гагарину была вручена его первая награда за полет в космос - медаль «За освоение целинных земель». Впоследствии такая же медаль вручалась на месте посадки и многим другим космонавтам. На аэродроме в Энгельсе Гагарина уже ждали, у трапа вертолета было все руководство базы. Ему вручили поздравительную телеграмму Советского правительства. На автомобиле «Победа» Гагарина повезли на командно-диспетчерский пункт, а затем в штаб базы для связи с Москвой.

К полудню на аэродром Энгельс с Байконура прибыли два самолета: Ил-18 и Ан-10, на которых прибыли заместитель командующего ВВС генерал-лейтенант Агальцов и группа журналистов. В течение трех часов, пока устанавливали связь с Москвой, Гагарин давал интервью и фотографировался. С появлением связи он лично доложил Хрущеву (Первому секретарю ЦК КПСС) и Брежневу (Председателю Президиума Верховного Совета СССР) о выполнении полета. После доклада Гагарин и группа сопровождающих лиц сели на самолет Ил-14, прибывший с куйбышевского аэродрома «Кряж», и полетели в Куйбышев (сейчас Самара). Было принято решение во избежание шумихи произвести посадку не в аэропорту «Курумоч», а на заводском аэродроме «Безымянка». Но пока глушили двигатели самолета и монтировали трап, на аэродроме уже собралось много народу (включая рабочих и инженеров расположенного рядом с аэродромом завода «Прогресс», где, кстати, и была выпущена ракета Р-7, на которой стартовал в космос корабль «Восток» с Гагариным на борту), приехало городское партийное руководство. Когда смонтировали трап, первым вышел из самолета Гагарин, он поприветствовал собравшихся. Гагарина увезли на обкомовскую дачу на берегу Волги. Там он принял душ и нормально поел. Через три часа после прилета в Куйбышев Гагарина туда же прилетели Королев и еще несколько человек из Госкомиссии. В 21 час накрыли стол и отпраздновали удачный полет Гагарина в космос.

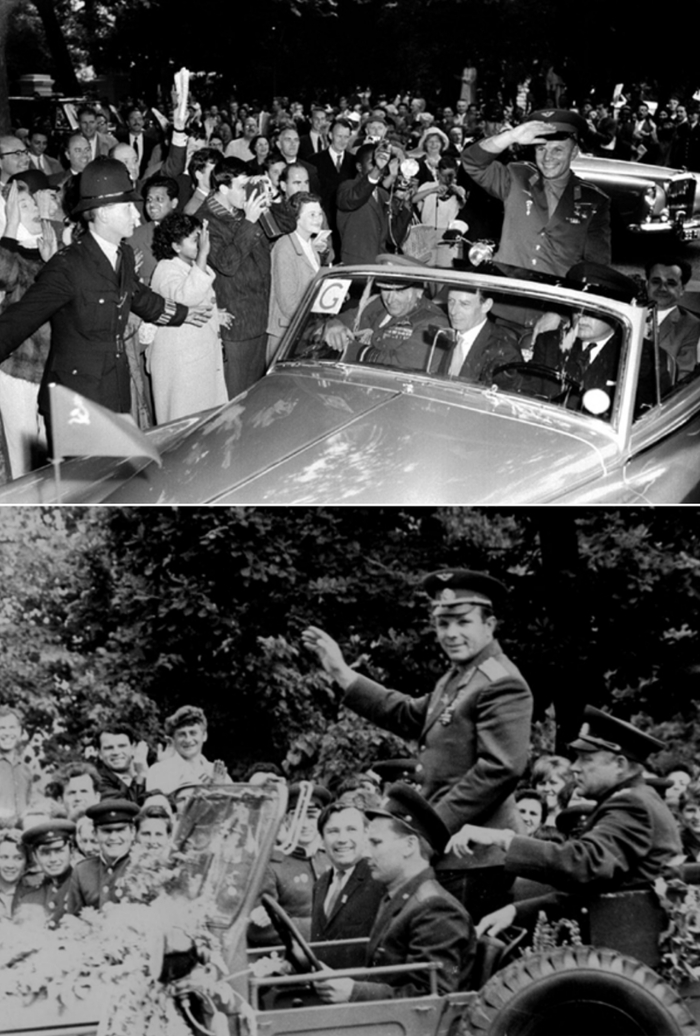

14 апреля за Гагариным прилетел Ил-18, а на подлете к Москве к самолету присоединился почетный эскорт истребителей, состоящий из семи истребителей МиГ-17. Самолет с эскортом торжественным строем прошли над центром Москвы, над Красной площадью, затем произвел посадку в аэропорту Внуково, там Гагарина ожидал грандиозный прием: ликующие люди, журналисты и операторы, руководство страны. Самолет подрулил к центральному зданию аэропорта, спустили трап, и первым по нему сошел Гагарин. От самолета до правительственных трибун была протянута ярко-красная ковровая дорожка, по ней и пошел Юрий Гагарин. По пути у него развязался шнурок на ботинке (по другой версии - подтяжка от носков), но он не остановился и дошел до правительственных трибун, рискуя споткнуться и упасть, под звуки оркестра, исполняющего советский авиамарш «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью». Подойдя к трибуне, Юрий Гагарин отрапортовал Никите Хрущеву: "Товарищ Первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Советского Союза, Председатель Совета Министров СССР! Рад доложить вам, что задание Центрального Комитета Коммунистической партии и Советского правительства выполнено..." Дальше была поездка в открытом «ЗИЛ-111В», Гагарин стоя приветствовал встречающих. Кругом слышались поздравления, многие махали плакатами. Один человек прорвался через оцепление и вручил Гагарину букет. На Красной площади прошел митинг, на котором Никита Хрущев объявил о присвоении Гагарину званий Герой Советского Союза и «Летчик-космонавт СССР».

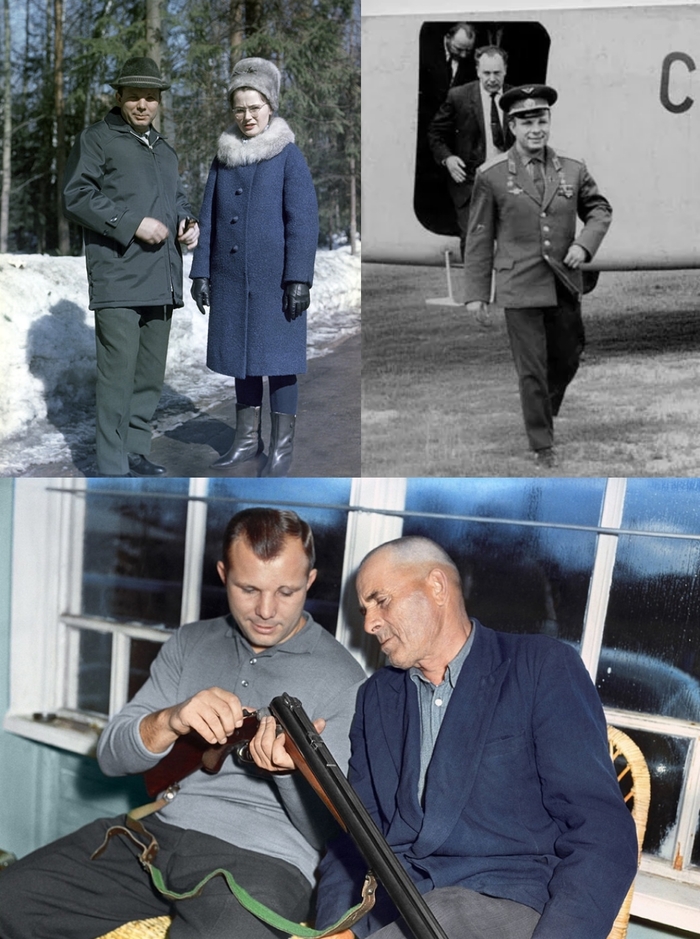

Митинг перерос в стихийную 3-часовую демонстрацию, которую Юрий Гагарин и руководители советского государства приветствовали с трибуны мавзолея Ленина. После окончания демонстрации Никита Хрущев проводил Гагарина внутрь мавзолея, к саркофагу. Торжества продолжились на приеме в Кремле, на котором присутствовали многие конструкторы, имена которых тогда еще официально не назывались. Леонид Брежнев вручил Гагарину «Золотую Звезду» Героя Советского Союза и орден Ленина. Многих новорожденных мальчиков родители называли в тот день в честь Гагарина - Юрием. Юрий Гагарин в рамках зарубежных визитов посетил около 30 стран.

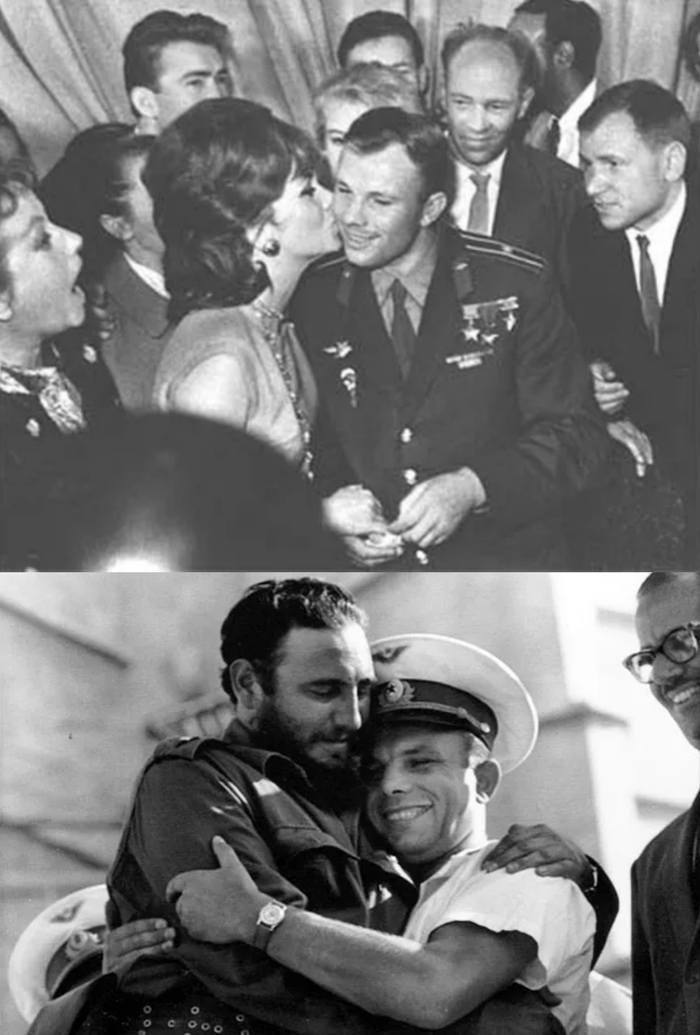

1 сентября 1961 года Юрий Гагарин поступил в Военно-воздушную инженерную академию им. Жуковского, а 17 февраля 1968 года под руководством С. М. Белоцерковского защитил в ней дипломный проект по теме методологии использовании и дозвуковой аэродинамики разрабатываемого группой слушателей-космонавтов одноместного воздушно-космического летательного аппарата, причем его дипломная работа превосходила дипломы товарищей более чем в два раза. Государственная экзаменационная комиссия присвоила полковнику Юрию Гагарину квалификацию «летчик-инженер-космонавт» и рекомендовала его в адъюнктуру академии. В течение трех лет встречи и поездки отнимали у Юрия большую часть его личного времени. По свидетельству Н. П. Каманина, дополнительную нагрузку создавало то, что такие встречи часто сопровождались застольем. В результате Гагарин набрал лишние 8-9 килограммов веса, перестал систематически заниматься спортом. Вновь начавшаяся подготовка к космическому полету, полеты на самолетах и необходимый режим смогли остановить этот процесс. В 1964 году Гагарин стал заместителем начальника Центра подготовки космонавтов. Он также вел большую общественно-политическую работу, являясь депутатом Верховного Совета СССР 6-го и 7-го созывов, член ЦК ВЛКСМ (избран на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ), президентом Общества советско-кубинской дружбы.

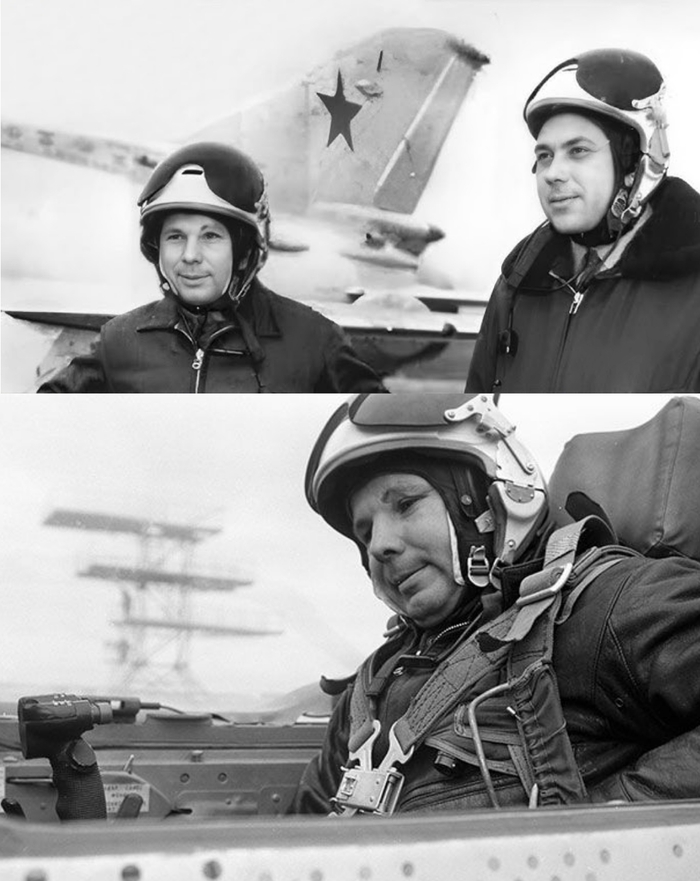

В 1964 году Гагарин назначен командиром отряда советских космонавтов. Юрий учился в Военно-воздушной инженерной академии имени Н. Е. Жуковского и поэтому некоторое время не имел летной практики, также сказывалась и общественная деятельность. Гагарин исполнял обязанности депутата Верховного Совета СССР 6-го (избран в Совет Союза в 1962 году по Сычевскому округу) и 7-го (в 1966 году от Совет национальностей) созывов, являлся членом ЦК ВЛКСМ (избирался на 14-м и 15-м съездах ВЛКСМ) и руководил внештатным отделом космонавтики газеты «Красная Звезда» (с 1964 года). Кроме того, историческое значение полета в космос сделало его узнаваемой персоной и за рубежом. Гагарин являлся президентом Общества советско-кубинской дружбы, почетным членом Общества «Финляндия - СССР» и посещал многие страны мира с миссией мира и дружбы. В 1966 году Гагарина избрали Почетным членом Международной академии астронавтики, в июне того же года Гагарин уже приступил к тренировкам по программе «Союз». Он был назначен дублером Комарова, который совершил первый полет на новом корабле. Полет из-за неисправности солнечной батареи был прерван досрочно, а закончился гибелью космонавта из-за неполадок парашютной системы. Весьма вероятно, что если бы был жив Королев, Гагарин был бы основным пилотом «Союза-1», поскольку Королев обещал ему полет на корабле нового типа.

Первый после перерыва самостоятельный вылет на МиГ-17 Гагарин совершил в начале декабря 1967 года. Приземлился со второго захода из-за неверного расчета на посадку, характерного для летчиков низкого роста, имевших перерыв в полетах. Это стало поводом для опасений властей потерять популярного героя в случае аварии. Юрий Гагарин приложил немало усилий для осуществления лунных космических полетов и сам до своей гибели состоял членом экипажа одного из готовящихся лунных кораблей. Гагарин не имел права самостоятельно летать на истребителе, хотя и был заместителем начальника ЦПК по летной подготовке, а поэтому добился направления на восстановление квалификации как летчик-истребитель. Несмотря на занятость, Гагарин находил время и для хобби, которыми были катание на водных лыжах и коллекционирование кактусов.

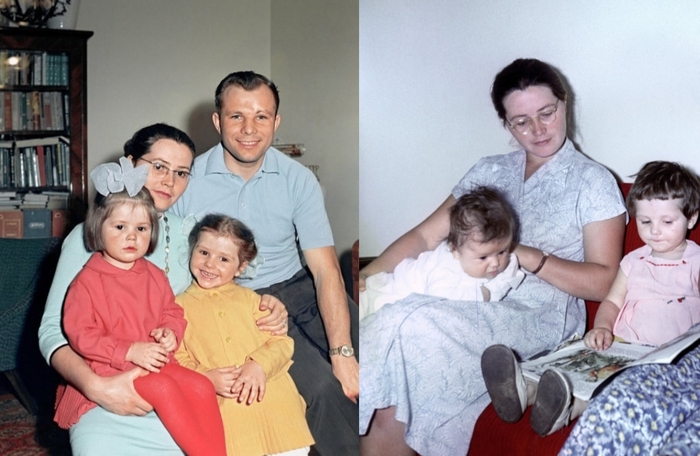

Семья и личная жизнь Юрия Гагарина: Дед - Тимофей Матвеевич Матвеев, рабочий Путиловского завода, революционер. Отец - Алексей Иванович Гагарин (1902-1973), плотник. Мать - Анна Тимофеевна Матвеева (1903-1984), работала на молочнотоварной ферме. Сестра - Зоя Алексеевна Гагарина (в замужестве Бруевич, 1927-2004), работала медсестрой в Гжатской больнице. Ее дочь, Филатова Тамара Дмитриевна - заведующая отделом Музея Ю. А. Гагарина (г. Гагарин). Братья: Борис Алексеевич Гагарин (1936-1977), рабочий Гжатского радиолампового завода. Валентин Алексеевич Гагарин (1924-2006), плотник. Жена - Валентина Ивановна Гагарина (1935-2020), до брака - Горячева (поженились в 1957 году в Оренбурге), работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетом. На пенсии. В Оренбурге, в доме, где жила семья Валентины, впоследствии был открыт Музей-квартира Юрия и Валентины Гагариных.

Дети - дочери: Елена Гагарина (род. 17 апреля 1959) - генеральный директор музея-заповедника «Московский Кремль», кандидат искусствоведения - и Галина Гагарина (род. 7 марта 1961) - профессор, заведующая кафедрой национальной и региональной экономики Российского экономического университета академии им. Г. В. Плеханова, кандидат экономических наук.

Гибель Юрия Гагарина 27 марта 1968 года: Гагарин погиб в авиационной катастрофе, выполняя тренировочный полет на самолете МиГ-15УТИ под руководством опытного инструктора В. С. Серегина, вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области. Для расследования причин катастрофы была создана Государственная комиссия. Отчет составил 29 томов и был засекречен; его детали до последнего времени были известны только из статей и интервью отдельных ее членов. Суть выводов комиссии была такой: экипаж из-за изменившейся в полете воздушной обстановки совершил резкий маневр и вышел из облачного слоя, пикируя практически вертикально. Несмотря на попытки летчиков вывести машину в горизонтальный полет, самолет столкнулся с землей и экипаж погиб. В ходе расследования отказов или неисправностей техники обнаружено не было. Химический анализ останков и крови летчиков посторонних веществ не выявил.

К 50-летнему юбилею полета Гагарина в космос были рассекречены выводы госкомиссии о возможных причинах его гибели. Наиболее вероятной причиной падения самолета, согласно данным Архива президента РФ, был назван резкий маневр уклонения от шара-зонда или, что менее вероятно, для предотвращения входа в верхний край облачности. В условиях усложненной метеорологической обстановки это привело к попаданию самолета в закритический режим полета и сваливанию. Исследования группы специалистов под руководством С. М. Белоцерковского показали, что наиболее вероятной причиной резкого маневра стало сближение и резкое уклонение от другого самолета, с возможным попаданием в его вихревой след. Вследствие этого, МиГ-15УТИ Гагарина и Серегина попал в плоский штопор. Находясь в облачном слое, летчики не могли видеть высоты полета. Руководствуясь неточными метеорологическими данными и показаниями приборов, летчики предполагали, что успеют вывести самолет из падения, но запас высоты оказался недостаточен. После выхода из облачного слоя - катапультироваться было уже поздно. В 2013 году Алексей Леонов сообщил, что в результате рассекречивания документов следственной комиссии эта версия полностью подтвердилась: в зоне полета Гагарина и Серегина несанкционированно оказался самолет Су-15, который на форсаже ушел на свой эшелон, пройдя на расстоянии 10-15 метров от самолета Гагарина и тем самым вогнав последний в спираль, выйти из которой летчики не успели.

Гибель Юрия Гагарина

В этот день, в 1968 г., выполняя учебный полёт на самолёте МиГ-15УТИ, вместе с опытным инструктором, Героем Советского Союза В.С. Серёгиным, вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области, в авиационной катастрофе погиб первый космонавт планеты - Ю.А. Гагарин.

В СССР был объявлен общенациональный траур. Это был первый случай в истории СССР, когда день траура был объявлен в связи со смертью человека, не являвшегося на момент смерти действующим главой государства.

Урны с прахом погибших захоронены в Кремлёвской стене.

По данным комиссии, примерно за минуту до столкновения Гагарин пребывал в совершенно нормальном состоянии: речь его была спокойной, размеренной. Ему предстояло делать разворот со снижением, при отсутствии видимости естественного горизонта. Далее произошло какое-то неожиданное событие, которое привело к тому, что самолёт оказался на закритическом режиме в положении крутого пикирования.

Наиболее вероятными «событиями» могли быть:

- Уклонение от другого самолёта, шар-зонда или стаи птиц;

- Попадание в след пролетевшего самолёта;

- Попадание в восходящий вертикальный поток воздуха или даже горизонтальный порыв ветра.

Могло иметь место сочетание двух каких-либо из указанных событий, а может быть, и всех трёх.

Компьютерное моделирование показало, что наиболее реалистичная картина последней минуты полёта получается при предположении, что самолёт вошёл в штопор и сделал 3—5 витков. С подвешенными баками допустимые перегрузки самолёта уменьшались с 8-кратных до 3-кратных. Если во время разворота со снижением возникли дополнительные факторы, то самолёт мог свалиться в штопор. Ошибочная информация о высоте облачности в сочетании с неправильными показаниями высотомера дали лётчикам неверное представление о запасе высоты и времени, которым они располагали.

Комиссия пришла к выводу, что попытка катапультироваться лётчиками не предпринималась. По мнению полковник-инженера в отставке, лётчика I класса И. Б. Качоровского, «Серёгин, оценив обстановку, как командир экипажа даёт команду Гагарину катапультироваться. Но тот, зная, что по техническим условиям это должен первым сделать инструктор, напоминает ему об этом». Когда, выйдя из облачности, экипаж сориентировался, катапультироваться было поздно.

Оценивая уровень управления самолётом на последних секундах полёта, группа лётчиков-испытателей и учёных заявила: «Действия лётчиков следует рассматривать как оптимальные: на закритическом режиме (10—11-кратной перегрузке) они пилотировали самолёт без крена и скольжения, „выжали“ из техники всё возможное, пытаясь вывести из пикирования самолёт». Особо отмечалось, что вывод самолёта из пикирования проводился практически при максимально возможных для самолёта перегрузках — при 12-кратной перегрузке у него могли сломаться крылья. Эти же перегрузки являлись практически максимальными и для пилотов.

По данным комиссии, экипаж находился в работоспособном состоянии, позы обоих лётчиков до конца были рабочими. Так, Гагарин левой рукой держался за ручку управления двигателем, ноги у того и другого лётчика были на педалях. В течение нескольких секунд Гагарин и Серёгин, сохраняя чёткость согласованных действий, самым активным образом боролись за жизнь, хотя и находились под воздействием огромных перегрузок. Им не хватило 250—300 метров высоты или 2 секунд полёта.

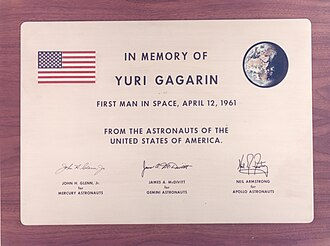

Мемориальная доска в честь Юрия Гагарина. Вручена руководителю «Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина» от представителя НАСА, 21 января 1971 года.

Участники экспедиции космического корабля Союз ТМА-15М возлагают цветы к могиле Юрия Гагарина и Владимира Серёгина у Кремлёвской стены. 2014 год.

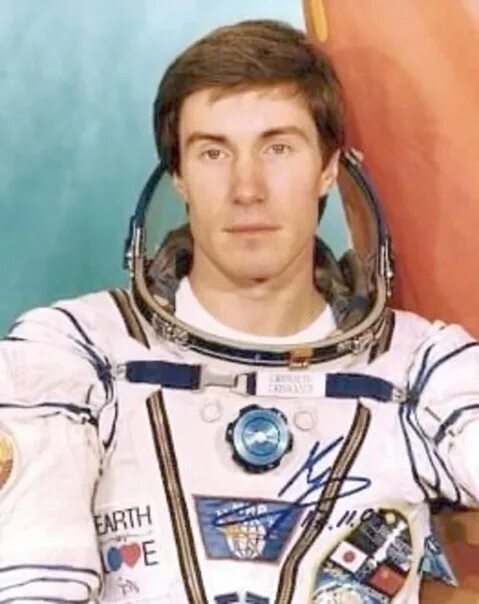

Герой Российской Федерации Сергей Крикалёв

Сергей Константинович Крикалёв - (род. 27 августа 1958, Ленинград) — советский и российский авиационный спортсмен и космонавт. С октября 2005 до июня 2015 года — обладатель рекорда по суммарному времени пребывания в космосе (803 дня за шесть стартов). Герой Советского Союза и Герой Российской Федерации (один из четырёх людей, удостоенных обоих званий).

Герой Российской Федерации (11 апреля 1992 года) — за мужество и героизм, проявленные во время длительного космического полёта на орбитальной станции «Мир» (медаль «Золотая звезда» № 1).

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино

Юрий Алексеевич Гагарин родился 9 марта 1934 года в деревне Клушино.

Cегодня день рождения первого человека, покорившего космос, — Юрия Гагарина.

Ему бы исполнился 91 год.

Все мы знаем, что Юрий Гагарин родился на Смоленщине. Его именем назван город.

Но затем судьба Гагарина сложилась так, что он поехал учиться в Саратов в индустриальный техникум.

Саратовская область стала для Гагарина местом притяжения во всех смыслах этого слова.

Здесь, в местном аэроклубе, он впервые встал на крыло. Выполнив 196 полётов на самолёте Як-18.

А в 1961 году его «Восток-1» после легендарного покорения космоса приземлился на саратовскую землю, недалеко от Волги.

Первая женщина-космонавт Валентина Терешкова вспоминает, что Юрий Гагарин считал Саратов своей второй Родиной:

Он любил Саратов, он любил Волгу. И, наверное, каждый раз — я вам открою маленький секрет, — когда он летал к вам, он прилетал с огромной корзиной яблок, и каждому из нас давал по яблоку. И говорил: «Знайте, что эти яблоки помыты волжской водой и выращены на саратовской земле».

Человек жив, пока память о нём жива.

Хорошего выходного дня всем!

Гусарство до добра не доводит

12 апреля 1961 года в 10:02 по московскому времени ТАСС распространил срочное информационное сообщение взорвавшее мировые СМИ: «12 апреля 1961 года в Советском Союзе выведен на орбиту вокруг Земли первый в мире космический корабль-спутник «Восток» с человеком на борту. Пилотом-космонавтом космического корабля-спутника «Восток» является гражданин Союза Советских Социалистических Республик летчик майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич».

Все знают, что у Юрия Гагарина был дублер Герман Титов, тогда как о Григории Нелюбове могут рассказать только историки космонавтики.

31 марта 1934 года в Крыму появился на свет будущий военный летчик-истребитель, член первого отряда советских космонавтов Григорий Григорьевич Нелюбов. После школы парень окончил Ейское ордена Ленина военно-морское училище пилотов имени Сталина и попал служить в авиацию Черноморского флота. Командование и коллеги говорили про него, что такие уже рождаются пилотами.

В 1960 году первоклассного летчика зачислили в первый отряд советских космонавтов, в котором он успешно сдал экзамены по управлению кораблем «Восток-1». Компанейский парень не тушевался, общаясь с легендой советской авиации, руководителем центра подготовки космонавтов Николаем Каманиным и генеральным конструктором Сергеем Королевым.

Нелюбов подружился с Гагариным, вместе с семьями пилоты отмечали праздники и выезжали в лес на пикники. Когда до старта осталось совсем ничего, Королев все еще выбирал, кто полетит в космос Гагарин, или Нелюбов, Титов должен был стартовать вторым. На всякий пожарный Сергей Павлович попросил главу ТАСС подготовить заявления с тремя фамилиями «ПЕРВОГО космонавта».

Судьбе было угодно так, чтобы 12 апреля 1961 году в космос «Поехал» Юрий Алексеевич Гагарин. 6-7 августа 25 часов на орбите «отработал» Герман Титов, следующим должен был стартовать Нелюбов, но в дело вмешался случай.

Дяди из Политбюро, не знавшие как еще удивить пиндосов, приказали Королеву отправить в полет на двух кораблях «Восток» 3 и 4 чуваша Андрияна Николаева и украинца Павла Поповича. В августе 1962 года космонавты спели дуэтом на орбите «Течет река Волга» и «Дивлюсь я на небо, та й думку гадаю».

В июне 1963 года в космос слетали Валерий Быковский и Валентина Терешкова, после чего у нас закончились корабли «Восток». Нелюбова перевели в отряд космонавтов приступивших к программе подготовки по управлению кораблём «Восход».

Ожидая своего старта, Григорий постепенно перегорел и все чаще стал прикладываться к бутылке. Классный летчик шифровался и пил исключительно на станции Чкаловской, поскольку в самом Звездном городке царил дух безалкогольного братства людей опьяненных космосом.

Однажды осенью 1963 года в станционном буфете Нелюбов увидел двух летчиков не прошедших отбор в отряд космонавтов. Расстроенные парни заливали свое горе из двух пятизвездочных бутылок. Вскоре к ним за стол приземлился Григорий который уже сам будучи подшофе показал новым знакомым «Удостоверение № 3 выданное капитану Нелюбову в том, что он является космонавтом ВВС с личным № В-856416». За час до закрытия «распивочной» один из пилотов-неудачников разбил казенный стакан и на законное требование официантки оплатить причиненный заведению ущерб, обругал ее «по матери». Оскорбленная женщина кликнула пристанционный военный патруль, который забрал бузотеров в кутузку.

Нелюбов, пытаясь, предотвратить задержание собутыльников стал размахивать своим удостоверением, говорить, что он друг Юрия Гагарина, но военных данные обстоятельства волновали мало. В комендатуре он нахамил полковнику, а когда тот попросил его перед ним извиниться послал старшего по званию офицера, да еще к тому же фронтовика на три буквы.

Полковник, недолго думая накатал на троицу рапорт, в котором Нелюбов предстал этаким Мефистофелем отравляющим своими неподобающими выходками души молодых летчиков. Не дожидаясь утра, ветеран отправил донесение о вопиющем происшествии вышестоящему руководству.

В Звездном городке были в шоке, когда через сутки Каманин получил из Кремля приказ разобраться с дебоширом Нелюбовым. С летчиком попытались поговорить в рамках образцово-показательного партийного собрания, но он так сильно агрессировал против товарищей особенно уже побывавших в космосе, что те поняли всю тщету своих усилий.

За несколько дней до наступления нового 1964 года Григория отчислили из отряда космонавтов. Перед его отбытием из Звездного городка с ним встретился Сергей Павлович Королев, который пообещал вернуть его в «космическую обойму» когда его история покроется хотя бы тонким слоем архивной пыли.

Нелюбова перевели в Приморье в 224-й ИАП 303-й авиационной Краснознаменной ордена Суворова дивизии. За три месяца профессионал облетал все типы самолетов стоявших на вооружении полка и стал единственным пилотом в части справившимся с этой задачей.

В начале 1965 года по достоинству оценив успехи новичка, командование отправило его в липецкий центр применения и переучивания летного состава, где он одним из первых приручил легкий сверхзвуковой фронтовой истребитель МиГ-21. Тут же в центре Григорий Григорьевич подал рапорт с просьбой о переводе его в летчики-испытатели, который отклонил главнокомандующий ВВС.

Нелюбов вернулся в 224 истребительный авиационный полк, где вскоре вновь стал крепко прикладываться к бутылке. После того как 14 января 1966 года страна узнала о скоропостижной кончине 59-летнего Сергея Павловича Королева, летчик ушел в последний алкогольный штопор.

Усилия жены Зинаиды, друзей, лучших наркологов Приморского края оказались безрезультатными, истребителя отстранили от полетов. Знакомые и друзья перестали одалживать денег. Нелюбов, как и Гурин из «Москва слезам не верит» стал сшибать бухлишко показывая мужчинам удостоверение «космонавта №3». Рассказы о Королеве, Гагарине, Титове подкрепляемые заветной корочкой раз за разом наполняли его стакан халявной водкой.

18 февраля 1966 года 31-летний летчик Григорий Григорьевич Нюлюбов у станции Ипполитовка Дальневосточной железной дороги бросился под поезд. Перед самоубийством он оставил жене короткое прощальное письмо: «Зинок! Ты всегда была лучше всех. Таких женщин нужно поискать. Прости».

Скрытая камера

Самые весёлые люди, которых я знал, жили на одно пособие по инвалидности на двоих. Это были мои родители, не мудрящие ни в чём эксперты чистой комедии — не фарса. С ними все хохотали от души, прокачивая мышцы живота самым лучшим способом. А уж они сами смеялись до изнеможения в оба рта, где зубов было поровну, но в общем количестве всё равно не добиралось до нормы на одного.

Когда я смог им помочь, я потребовал, чтобы они приняли помощь. Как же они поразились и растерялись под моим напором! А я пальцы загибал: ремонт сделать, зубы вставить, в санаторий поехать, посиделки свернуть, оглоедов с шеи скинуть!.. Шушукались три дня родаки, не звонили даже. Потом мама набрала и сказала отчуждённо, что отец велел передать, что меня воспитывали не в притоне, а в порядочном обществе. В котором все знали: юмор, дружба, уважение, тосты с гостями, которым ты рад, на деньги не разменивают.

— Мы вполне счастливы, сынок, — заканчивала мама от себя чуточку тише и теплее. — Мы верим, ты желаешь нам лучшей старости. Но ты не подумал даже, каково нам будет доживать в свежей квартире, а не в нашем родном хламе. В каком-то санатории, где всё выскоблено, выглажено и белые салфетки. Без людей, оскорбительно названных тобой "оглоедами".

— Низко, низко названных, не миндальничай с ним! — подал голос отец, до того громко сопевший рядом и прекрасно мне слышный.

Я не просёк, что именно случилось, но так и осел. Как осёл на задние ноги... И у меня произошёл психотический эпизод, приступ под названием "Вечер воспоминаний". Я прямо перед собой, чистое кино, увидел и услышал некоего родительского гостя, дядю Пашу. Отец привёл его с вокзала, где в честь прибытия московского поезда раз в неделю продавали лучшее разливное пиво. Не сказать, чтоб на пенистое зарились столичные пассажиры. Тем более, чтоб его купить, им пришлось бы испытать на себе силу провинциальной очереди с бидонами в три вилюшки... И вот отец, обнимая бидоны и небольшой чистый тазик (не хозяйственный, а для оливье) с плещущимся пивом приводит златоглавого гостя, гвоздя вечера — конструктора Павла Станиславовича, с кожаным чемоданом, портфелем, барсеткой и дивным красным кофром для фотоаппарата Canon. Пустым, без камеры, я проверял..

Дядя Паша, конструктор УКБ (Управления космическим бюро), нализавшись пива под редисочку с лучком, травит байки. Вот как космонавт, знающий, что к космосу больше не годен, поступает? ("Как же?" — ахает народ.)

— А ведь ему хана без космоса, понимаете? — растопырив тонкие руки с пальцами пианиста, доказывает конструктор. — Тут свой кодекс чести вступает, почти дуэльный, да-да. Он, списанный, идёт со скалы прыгать. Принимает снотворное сильное перед прыжком, это разрешается. И вот прыгает один, а у него адреналин так подскакивает, что, раз, сердце в воздухе лопается! Не помогло снотворное. Помер, в общем, как все людишки на полатях, от инфаркта простого. Без красоты.

Весь стол родительских друзей, наших соседей и соседей их соседей замирает от этого рассказа. Мама и другие женщины украдкой плачут, задирая краешки неснятых фартуков. Огромная тётка Рита в окне первого этажа (отдыхаем на "воздухе" — под навешенными коврами и простынями во дворе) рыдает в голос. Даже отец с другими мужиками трясут чубами или лысинами, подымая беленькую, да не чокаясь.

Тут раздаётся, совершенно откуда ни возьмись, стальной голос в мегафон:

— Двор оцеплен и окружён. Павел Косолапов, предлагаем вам сдаться добровольно. При оказании сопротивления или попытке скрыться имеем приказ стрелять на поражение.

Присутствующие хлопают глазами, мы, галдящие разнопёрые дети, и то в ауте. А товарищ конструктор, напоследок по-собачьи полакав прям из тазика, очень косолапо встаёт из-за стола с высоко задранными руками, музицируя ими даже в таком положении. Дирижируя себе дальше, поворачивается к невидимому мегафону. И прёт туда, косолапя уж совсем, залипая ногами друг за друга. Споткнувшись о железку турника, падает и не встаёт. К нему бегут милиционеры и мы все...

Принял-то он барбитурат, а умер от острой сердечной недостаточности. Без красоты ушёл, на измене фарта.

Отец больше никого сам не приваживал и незнакомых не приводил, на моей детской памяти. А в обществе глубоко воспитанных людей из новеньких задерживались лишь те прибившиеся, кто попадал сюда по рекомендации старичков.

Под глазком скрытой камеры моего сознания оставались ещё сюрпризы. Я не мог встать на газон. В этой зелени, как в заднике для съёмок, хромакее, на котором рисуют супергероев, расшевелились живые картинки прошлого — и остатки воспитания запрещали мне топтать их ногами. Не было в той моей поре пажитей изумрудных, но я уважал своих родителей за их простоту и своё прошлое за его неразменность.

Я играю в футбол всю жизнь, при первом шансе свалить от родаков — свалил в спортивный интернат. В четырнадцать. Да я в профессиональном спорте дольше, чем прожил в семье! О которой и не печалился никогда, ну куда бы я из неё вышел, подняв дебютную рюмку вместе с паспортом? А то я не знаю, где сидит или лежит уже большая половина моих сверстников из двора?! Так почему сейчас, когда я в силах что-то изменить в убогой родительской жизни, я почуял пропасть? Что я, какой-то списанный разве, вычеркнутый, вывихнутый?..

Боясь снотворных и инфаркта, боясь того, что отыгрался, и возраста уже не очень спортивного, стесняясь слёз, я с косолапым кряхтеньем встал и пробежался по активному под ногами хромакею. Как по экрану, я раз так, пока травму лечил, телик-плазму саданул, когда мои проиграли. Как по облакам, в глади пруда за домом отражённым... Сдаваясь той скрытой камере в пустом вроде кофре. Что пишет всю нашу жизнь, не стирая ни кадра.

— Пусть живут, как хотят! — крикнул я подсиненным простыням, их колыханьям под моими ногами. И лупанул красивый гол "в девятку" проспавшему вратарю.

Мощно мне влепили мячом, конечно. Как там отец всегда говорил:

— Береги голову, ноги починят. И зубы!

Уберегу, что смогу. Вы, главное, тоже... Вы тоже!!