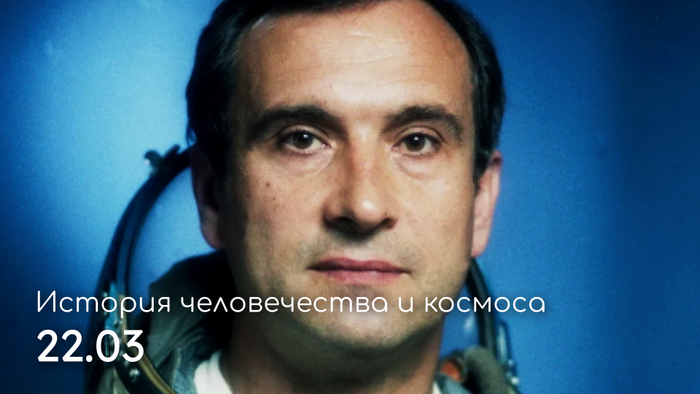

Рекорд космонавта Валерия Полякова, который не побит уже юбилейные 30 лет

Советский космонавт пробыл на космическом корабле «Союз ТМ-18» и орбитальном комплексе «Мир» 14 месяцев. Рекорд Валерия Владимировича Полякова остаётся непоколебимым уже три десятилетия.

Первый полёт Полякова продолжался с 29 августа 1988 года по 27 апреля 1989 (всего 240 суток). Во второй раз он пробыл в космосе с 8 января 1994 года по 22 марта 1995 года, что было равно 437 суткам. Сегодня годовщина: 30 лет, как космонавт вернулся после столь длительного пребывания в космосе.

Немного о космонавте

Валерий Поляков родился 27 апреля 1942 года в Туле, тут же окончил школу. К своей будущей профессии пришёл из медицины. Окончив 1-й Московский медицинский институт имени И. М. Сеченова, он специализировался на космической медицине, в 1972 году был зачислен в отряд космонавтов. При первом полёте на «Союз ТМ-6» в 1988 году он отработал ряд медико-биологических исследований.

Уже тогда проявились высокие способности Полякова адаптироваться к длительному пребыванию в невесомости и поддерживать высокую работоспособность.

В объятиях невесомости

За первый свой полёт космонавт был удостоен звания Героя Советского Союза, а также получил медаль «Золотая Звезда» и орден Ленина. Подобное случилось и после второго, триумфального, полёта на «Союз ТМ-18».

8 января 1994 года Валерий Поляков отправился в исторический полёт, который стал знаковым не только с точки зрения рекорда, но и потому, что стал настоящим научным экспериментом, в ходе которого исследователи смогли больше узнать о способностях человеческого организма. Изучение влияния длительной невесомости на организм человека было крайне важно для подготовки будущих миссий на Марс.

И благодаря тому, что Поляков был не только космонавтом, но и врачом-исследователем, он тщательно следил за своим состоянием, проводил многочисленные эксперименты и собирал ценнейшие данные.

Жизнь на орбите была непростой. Поляков поддерживал физическую форму с помощью ежедневных двухчасовых тренировок на велоэргометре и беговой дорожке. Во многом это помогло ему преодолеть предел возможностей человеческого организма в космосе.

Из интервью Российской газете 27 апреля 2002 года:

И: Существует научный постулат, что при движении на очень высоких скоростях происходит эффект сжатия времени. Значит, космонавт после длительного полёта должен вернуться на Землю моложе своих сверстников?

В: Как говорили, я выглядел очень хорошо, но то было, скорее, засчёт относительно здорового образа жизни на станции «Мир». Это же регулярные физические упражнения два раза в день. Здесь-то, на Земле, в кои веки себя заставишь? Сбалансированное питание, режим труда и отдыха. Имелась даже сауна, сделанная из душевой кабины. Как результат, кожа стала лучше, чем до полёта. На станции «Мир» было очень комфортно. На МКС в ближайшее время, наверное, мы не сможем полностью это воспроизвести.

В то же время Поляков занимался научной работой, где проводил обследования по физиологии, психологии, а также — по санитарно-гигиеническим направлениям. Всего — более 1000 исследований за время пребывания в космосе.

Несмотря на изоляцию и тяжёлые условия, Поляков сохранял оптимизм и высокий профессионализм.

Блестящий ум

Во время полёта на начальной стадии многие космонавты имели проблемы со сном. Поляков тщательно изучил возможные причины и придумал схему, как можно улучшить сон космонавтов: беруши и создание условий для сна, как на Земле. Для этого он прикреплял спальный мешок к полу модуля и натягивал вдоль него канат.

Несмотря на многочисленные опыты в космосе, исследователь ещё и успевал заниматься ремонтом, обслуживанием аппаратуры и полётными операциями.

Во время второго полёта, когда произошла внештатная ситуация, и на борту отказали практически все системы жизнеобеспечения, Поляков вместе с командой быстро решили эту проблему.

Несколько цитат о Полякове

В первых полётах вообще было непонятно, сможет ли человек в космосе есть, пить, спать, что-либо делать в невесомости. Сегодня же летаем по году и знаем, что при правильных средствах профилактики можно летать и дольше. Валерий Поляков летал 14 месяцев и доказал, что при том опыте, который накоплен, можно летать подолгу и при этом нормально себя чувствовать после длительного полёта.

— лётчик-космонавт, Герой Российской Федерации Юрий Владимирович Усачёв / Ноосфера, 01–02/2011

Многие космонавты проводили на орбите длительное время, например, Марк Ванде Хай и Пётр Дубров провели 355 дней, но никто пока не смог настолько приблизиться к достижению Валерия Полякова. Это говорит о том, насколько уникальным был полёт.

Наш космонавт, врач Валерий Поляков, провёл в одном беспосадочном полёте более полутора лет. И этим он практически ответил на очень давний вопрос — может ли человек, без потери здоровья и работоспособности, провести в условиях невесомости такой огромный срок, — а это время соизмеримо со временем полёта экспедиции на Марс? И получилось, исходя из результатов полёта Полякова, что это вполне возможно. Вот важнейший результат, без него пришлось бы оснащать перспективный марсианский корабль системой искусственной гравитации. А пока мы умеем её создавать только при помощи вращения, и такой корабль стал бы куда более сложным по конструкции и, что немаловажно, более тяжёлым, что привело бы к более жёстким требованиям к средствам выведения полезной нагрузки, которые придётся использовать. Кроме того, вращение вызывает не только подобие земного тяготения, но серьёзные вестибулярные расстройства, последствия которых крайне трудно преодолеть. Так вот, полёт Полякова эту проблему решил.

— Герой Советского Союза, лётчик-космонавт, доктор физико-математических наук Георгий Михайлович Гречко

😊 Внимание

Данные о космонавте взяты из открытых источников, в том числе тех, где порой (редко) встречаются ошибки. Если вы что-то заметите, простые исправления (не обвинения) — всегда к месту. Информация здесь, а также: здесь и здесь. Материал Российской газеты.

🛸 Также использованы источники:

Орлов Олег Игоревич, Куссмауль Анна Рейнгольдовна, Белаковский Марк Самуилович ВРАЧ-КОСМОНАВТ ВАЛЕРИЙ ПОЛЯКОВ. К 80-ЛЕТНЕМУ ЮБИЛЕЮ // ВКС. 2022. №1 (110).

Усачёв Ю. В. И на Марсе будут яблони цвести? //Инициативы XXI века. – 2011. – №. 1-2. – С. 3-8.

Фалилеев М. Н. Лекарство от невесомости //Воздушно-космическая сфера. – 2018. – №. 2 (95). – С. 66-73.

Гречко Г. М. Сейчас время прагматиков, и мне жаль это время //Инновации. – 2013. – №. 6 (176). – С. 27-31.

Тайная жизнь Вселенной (7)

Продолжаем знакомиться с книжкой Натали Каброл.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: вода в жидком виде, а следовательно среда для появления жизни весьма вероятнане только на крошечной Церере, но и на Плутоне. Да что Плутон, есть где поковыряться даже на Меркурии. Значит, нам туда дорога!

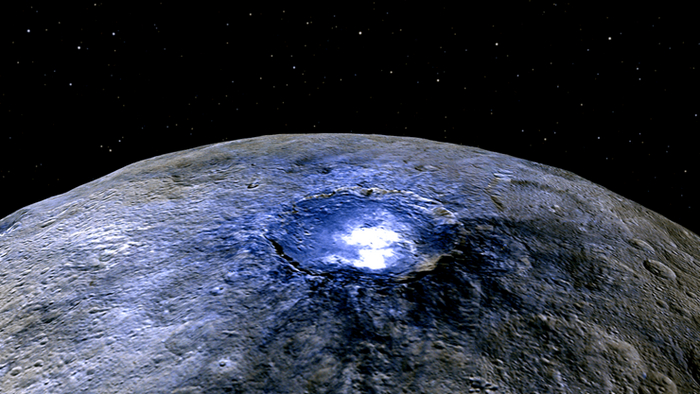

Раз уж обитаемая среда может присутствовать на крошечном Энцеладе, то почему бы не поискать где-нибудь ещё, кроме спутников газовых гигантов? Химический состав Цереры говорит о том, что она сформировалась не в районе астероидного пояса, а где-то возле орбиты Нептуна. Это подтверждается обнаружением солей аммония и карбонатов натрия в районе 92-километрового кратера Оккатор. В принципе, Церера и сегодня находится под влиянием гравитации крупных планет, что выражается в колебании наклона оси вращения. Это позволяет ей сохранять лёд миллиарды лет: кратеры, остающиеся в тени, служат холодными ловушками.

В своей ранней истории Церера была теплее, так что часть воды была в жидком состоянии. Правда, это не точно. Если бы это было так, то Dawn обнаружил бы на ней толстый слой льда. Вместо этого на ней могут присутствовать полости с солёной жидкой водой. Об этом свидетельствуют, например, колебания гравитации и водяные пары, обнаруженные европейской обсерваторией Гершель. Потухшие криовулканы со слоями соли вблизи поверхности говорят о геологической активности карликовой планеты. В центре Оккатора американский зонд открыл яркие пятна из солей, которые могли образоваться только в присутствии жидкой воды в результате гидротермальной активности.

Церера – уникальный мир. Они замерзает, но всё ещё не замёрзла и выполняет все условия потенциально обитаемого окружения. Некоторые минералы, обнаруженные на ней, подобны тем, которые имеются в окрестностях гейзеров Энцелада, и их состав говорит о наличии на планете источников энергии. Есть и органика, которую, по-видимому, занесли кометы. Одним словом, нашли там, где не ждали.

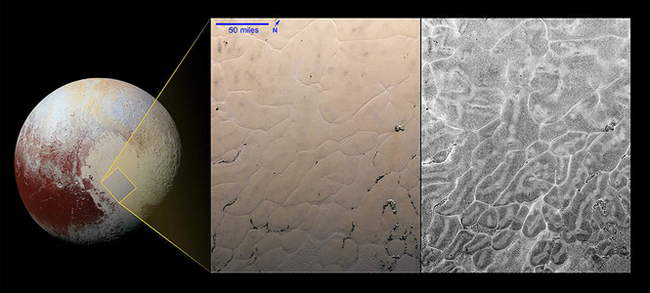

В 2015 году учёных ждал новый сюрприз, когда автоматическая станция НАСА Новые горизонты добралась до Плутона. Долгие годы эту «бывшую» планету считали далёким куском льда, пока в 1978 году у неё не обнаружили огромный спутник, названный Хароном. Плутон остаётся одним из фрагментов пояса Койпера, которому ранняя миграция Нептуна не дала собраться в ещё одну планету. Так и болтается этот триллион камней и комет вокруг Солнца.

Ещё до старта миссии НАСА на Хаббле были получены интригующие снимки Плутона, свидетельствующие о сложной поверхности с регионами разной яркости. Есть и азотная атмосфера (плюс немножко метана), хоть и в 100 тысяч раз более разреженная, чем земная. Также были обнаружены другие спутники Плутона, так что общее их число достигло пяти. Орбита планеты сильно вытянута, так что иногда во время 249-летнего обращения Плутон даже оказывается ближе к Солнцу, чем Нептун. Подобно Венере и Урану, Плутон вращается в обратную сторону, и делает это на боку: наклон оси составляет 120 градусов.

Поскольку азот из атмосферы медленно уплывает в космос, запасы его должны пополняться из недр. До старта Новых горизонтов учёные предполагали, что Плутон был холодным с самого начала, постепенно разогреваясь в процессе. Однако результаты наблюдений убеждают в обратном процессе с океаном на ранних стадиях. Этот океан потом замёрз, а поскольку плотность льда меньше воды, то внешнюю кору планеты раздуло, породив ту картину, которую заснял зонд НАСА. Никто не ожидал там найти горы и ледники с многоугольными узорами равнины, неформально названной Спутник.

Эти фрагменты свидетельствуют о температурной конвекции в результате сублимации азота или притока тепла изнутри. Есть на Плутоне и горы, покрытые текстурами изо льда. Эти кромки, длинные и острые, являются продуктом сублимации азота и ветра.

На Хароне не было найдено свидетельств активности. Этот кусок льда вращается с периодом в 153 часа вокруг Плутона, глядя на него, подобно как Луна на Землю, всегда одной стороной. Учитывая то, что Харон лишь вдвое меньше Плутона, правильнее будет сказать, что он вращается вокруг центра общего тяжести.

Существование жизни на ужасно холодной поверхности Плутона исключено. Но мы уже знаем, на что намекает автор: глубоко внутри может присутствовать жидкий океан. Как ни удивительно, исследователи сегодня не исключают того, что Плутон не только мог быть обитаем не только когда-то давно, но и сегодня, и даже в будущем! В рамках модели «горячего» старта у него имелся 150-километровый слой воды в то время, когда Земля была горячим шаром магмы. Там, глубоко на дне, древняя жизнь могла получить укрытие. Астероидные удары сформировали трещины и полости, служащие каналам сообщения с поверхностью. Тела комет привнесли органику и питательные вещества для первобытного бульона. Пока трудно сказать, что осталось сегодня от того океана. Есть определённые свидетельства в пользу недавней криовулканической активности.

Замёрзший Плутон переживёт своё второе рождение, когда Солнце через 7 миллиардов лет превратится в красного гиганта. Большинство планет перестанет существовать, а на Плутоне будет комфортных 27 градусов. Хоть этот благоприятный период продлится всего пару миллионов лет, этот маленький океанный мирок может послужить последним прибежищем для жизни в Солнечной системе.

Недавние открытия раздвинули зону потенциальной обитаемости далеко в пояс Койпера, и потому НАСА продумывает новые миссии наподобие Персефоны, в рамках которых можно было бы поискать океан в недрах Плутона. Да что там Плутон, почему бы не поискать где-нибудь поближе, например, на Луне! Когда-то и там была своя атмосфера, улетучившаяся за 70 миллионов лет. И даже могла быть жидкая вода. Кирпичики для жизни могли принести планеты и астероиды, не говоря уже об «импорте» материала с Земли, свидетельства которого уже есть. Исследования Луны могут позволить сделать выводы о ранних этапах существования земной жизни, ведь древние камни на самой Земле давно погребены под слоем новых скал.

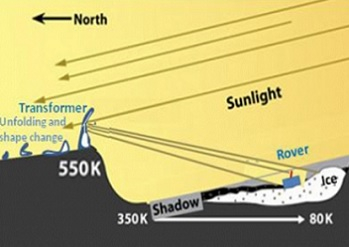

Что-то можно поискать и на Меркурии, где найдены определённые типы местности, свидетельствующие о медленном распаде нестабильных элементов коры посредством сублимации материалов с содержанием серы… или жидкой воды. Одним словом, пару миллиардов лет какие-то ниши для обитаемой жизни могли существовать и на ближайшей к Солнцу планете. Пусть этот период уже далеко в прошлом, следы первобытной химии и примитивной жизни, могли сохраниться в этих регионах. Как ни удивительно, сегодня на Меркурии в областях вечной тени присутствует лёд. Самое место для будущей миссии астробиологов.

Как видим, границы для поисков раздвигаются всё шире. Этот процесс поощряется разнообразием потенциальных сценариев распространения жизни в Солнечной системе. Автор их сводит к трём основным. Согласно первому, жизнь, после зарождения остаётся на той же планете. Но она могла бы также передаться с одной планеты на другую вместе с материалом, которым эти планеты обмениваются. Первой на ум в этой связи приходит связка Земля-Марс. В принципе, жизнь могла независимо появиться на обоих планетах, которые потом обменивались биоматериалом. И третий сценарий: панспермия как уникальный осеменяющий агент во всей системе. Все три сценария могут, конечно, комбинироваться друг с другом.

Ответ на пост «Опыт в логистике 22 тысячи лет: учёные открыли следы транспортировки грузов первыми сапиенсами, пришедшими в Северную Америку»1

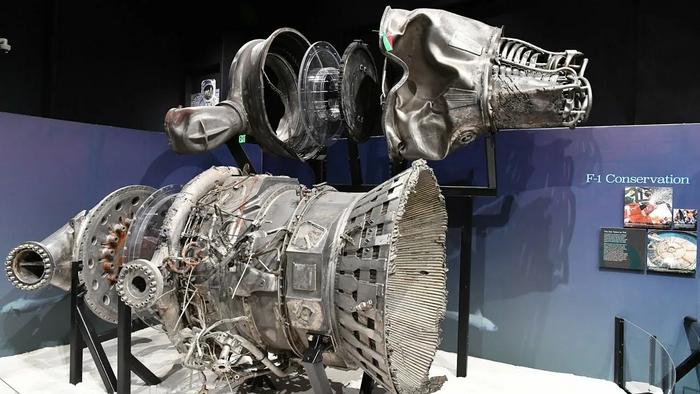

Пройдут десятки тысячи лет и люди будут поднимать из океана реактивные двигатели первых ракет и также их изучать и может даже восхищаться как как первобытные люди второго тысячелетия смогли на такой примитивной и ненадежной технике выйти в космос и расселится по солнечной системе.

Тайная жизнь Вселенной (6)

Продолжаем знакомиться с книжкой Натали Каброл.

Предыдущие части выложены в серии.

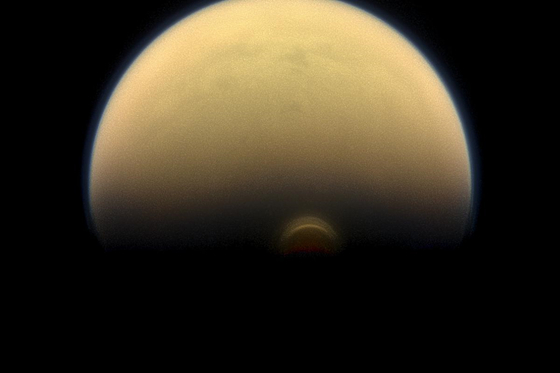

Коротко для ЛЛ: Спутник Сатурна Титан удивил землеподобными пейзажами, обилием органических веществ и жидкой водой в толще своих глубин.

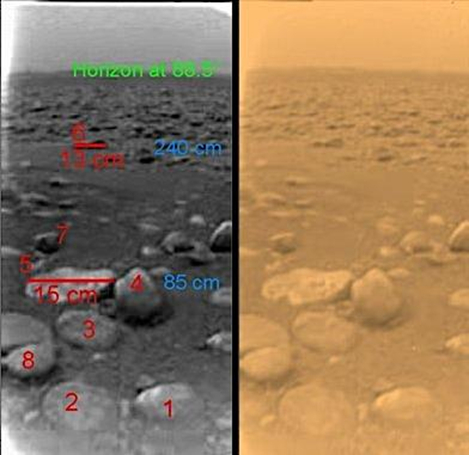

14 января 2005 года произошло знаменательное событие в истории исследования Солнечной системы. Европейский зонд Гюйгенс совершил посадку на спутнике Сатурна Титане. В процессе своего двухчасового снижения космический аппарат отправил сотни снимков местности, недоступной для обзора человеческому глазу из-за постоянно окутывающего Титан тумана. Пейзажи оказались разительно похожи на земные: холмы, русла рек, береговые линии. Единственное, чего не хватало – это растительности. После посадки Гюйгенс проработал ещё 72 минуты, прежде чем у него закончилось питание. Этим временем зонд воспользовался для исследования своих окрестностей и, прежде всего, атмосферы.

Атмосфера Титана породила много вопросов ещё во время пролётов мимо него Пионеров и Вояджеров. Гюйгенс помог ответить на многие из них. Спутник Сатурна окутан оранжевым туманом, температура которого колеблется между -87°С и -203°C. На поверхности было зарегистрировано -180 градусов с давлением примерно в полторы земных. Во время снижения зонд снесло ветром на 160 километров. Измерения подтвердили данные о составе атмосферы: 97% азот, 2,7% метан плюс следы других газов. Похоже на то, что этот азот пришёл не из системы Сатурна, а из облака Оорта, состоящего, в основном, из замёрзших и неактивных комет. Как известно, метан может быть продуктом жизнедеятельности микроорганизмов, но изотопный состав его не указал на биологическое происхождение. Этот газ разрушается под действием солнечного света, и через несколько десятков миллионов лет его не должно было остаться. А он есть. Почему? Очень вероятно, что имеется источник его пополнения. Например, вулканизм.

Кроме метана, в атмосфере Титана много органики. Углеводороды производятся цепью химических реакций в верхних слоях атмосферы. На большой высоте свет и радиация расщепляют молекулы азота и метана, что предоставляет материал для синтеза сложных соединений, которые опускаются под действием своего веса в нижние слои и формируют, в конечном счёте, тот самый оранжевый туман. Ещё с Земли удалось установить наличие на Титане полициклической ароматики, которая сыграла в своё время важную роль при синтезе РНК. Эти кирпичики жизни проливаются на поверхность Титана дождями! Вполне логичным было заставить Гюйгенс детектировать электрические разряды. Но результат оказался отрицательным. Зато были обнаружены низкочастотные сигналы, что позволило заключить о существовании солёного океана из воды и аммиака на глубине свыше 50 километров.

Исследования этого океана могут стать темой последующих миссий, а Гюйгенс занимался, в основном, атмосферой Титана. Из-за тумана выбрать место посадки не представлялось возможным, и пришлось рассчитывать зонд на самые разные обстоятельства. Гюйгенс сел на поверхность из плотного песка или льда. Местность представлялась странной, но знакомой: равнина с округлыми булыжниками на переднем плане.

После того, как Гюйгенс отправил сотни мегабайт на Землю и прекратил свою работу, исследования продолжил Кассини – орбитальная часть этой пары космических аппаратов. 13 лет он мотался вокруг Сатурна, уделяя основное внимание Титану. Была картирована его поверхность и изучена атмосфера. Открытие больших приливных эффектов подтверждало существование глубинного слоя жидкой воды, которая поддерживается в агрегатном состоянии гравитацией Сатурна и других его спутников. Кроме того, метан может служить в определённой степени антифризом. Титанический океан сильно солён, а переменная его глубина может свидетельствовать о процессе его замерзания.

Титан имеет свой цикл конденсации и испарения, и как результат – систему рек, озёр и морей. Крупнейший «водоём» назвали Морем Кракена, размером оно с Каспийское море и состоит из жидкого метана, а также частично из этана и азота. Озёра и моря испаряются, ледяные вулканы извергаются, в атмосфере появляются облака. Всё, как на Земле. Правда, вместо воды – метан. Год на Титане длится 30 земных лет, есть времена года с пылевыми бурями, муссонами и ливнями. Также есть горы, холмы и долины, а также широкие пространства дюн, состоящих не из силикатов, а изо льда, покрытого слоем углеводородов, образующихся под действием солнечного излучения.

Если есть в известной нам природе воплощение «первобытного супа» - то оно там, на Титане. Метаногенная жизнь могла зародиться в водородной среде вместо кислородной, реагировать с ацетиленом вместо глюкозы и производить метан вместо углекислоты. Но чтобы выжить там, нужно было бы выработать другие мембраны вместо липидных, например, на основе местного акрилонитрила. Однако при -180 градусах молекулы организуются в кристаллоподобные структуры. Так что живые молекулы на Титане могли бы вообще перепрыгнуть мембранную стадию и цепляться друг за друга и за скалы в ожидании, пока ветер принесёт им еду. Сегодня исследователи привыкают к идее этой необычной «холодной жизни» в столь суровом окружении.

По-иному выглядит среда в толще титанического океана. Там есть вода, там приемлемые для жизни температуры. Осталось понять механизм, при помощи которого органика с метановых озёр поверхности могла бы попасть в эту воду. Например, будучи включённой в ледяные глыбы. А может быть, органикой богато дно океана. Ведь Титан сформирован, в том числе, и из комет. Контакт океанской воды со скалами породил бы градиент окисления, дав возможность появиться биосфере, подобной той, что существует на земной океанической коре. Тамошние экосистемы существуют в полной темноте. Своей активностью они изменяют химический состав океана. Если что-то подобное есть на Титане, то судить о его существовании можно было бы по материалу, выходящему наружу из криовулканов.

Поиском биосигнатур и исследованиями метанового цикла займётся грядущая миссия НАСА под названием Dragonfly, которая отправится в полёт в 2028 году. В рамках её запланированы атмосферные полёты полутонного дрона на радиоизотопном приводе. В течение трёх лет он будет отбирать пробы с поверхности и искать знаки биологической активности в одном из кратеров Титана. На борту его будут размещены несколько спектрометров, разнообразные камеры и прочая интересная аппаратура. Есть и другие идеи по исследованию Титана, включая погружаемый модуль для анализа органики. Хоть Кассини и Гюйгенс позволили ответить на многие вопросы, тринадцать лет исследований породили гораздо больше новых.

Взлет американцев с Луны очень легко объяснить научным языком

Прошло больше полувека, как нога первого человека вступила на поверхность естественного спутника Земли - Луны. Им стал Нил Армстронг. Вторым, кто вступил на Луну - стал Базз Олдрин. Оба этих астронавта были из США. Хотя, существует множество доказательств того, что полеты на Луну были, тем не менее, есть люди, которые совершенно не верят в то, что полеты были на самом деле. Их еще называют "теоретиками лунного заговора" или же просто "немогликами". А тех, кто верит в полеты на Луну - называют "могликами", а также "насарогами". Естественно, что между ними всегда идет вечный спор. Один из таких споров крутится вокруг взлета американцев с поверхности Луны.

Ну естественно, раз они туда сумели долететь, то значит и взлететь смогли, раз уж астронавты вернулись на Землю. Логично. Тем более, что существуют видео доказательства их взлета, снятые на телевизионную камеру, которая была установлена на лунный ровер и управлявшаяся оператором с Земли. Мы не будем говорить кто из них прав, а кто нет. Мы просто приведем научные факты, которые покажут вам то, что полеты американцев на Луну существовали на самом деле. Тем не менее, верить этим доводам научного объяснения или не верить - личное дело каждого. Теперь же по теме.

Сила притяжения на Луне в 6 раз слабее силы притяжения на Земле, то есть чтобы взлететь с Луны потребуется в разы меньше топлива, да и ракеты как таковой не нужно, которая необходима при взлете с Земли. Тем более, что радиус Луны в 3,7 раз меньше радиуса Земли. Так что, тут можем быть уверенными: с Луны американцы взлететь могли точно без особых проблем, даже для тех времен это было не сложно. Дополнительно ко всему сказанному скажем, что первая космическая скорость, которая должна быть у корабля на орбите вокруг Луны должна быть в 5 раз меньше, чем на орбите вокруг Земли. Получается так, что вокруг Земли первая космическая скорость должна составлять 8 километров в секунду, а на орбите Луны - 1,6 километров в секунду. Соответственно, как вы понимаете, для старта с поверхности Луны нужно меньше топлива и меньше скорости для выхода на орбиту вокруг Луны. Кстати, нужно запомнить один научный факт, что даже если необходимо в 5 раз меньше скорости, то это, ни в коем случае, не говорит о том, что ракета тоже должна быть в 5 раз легче. Нет. Ракета для старта с Луны может иметь вес в сотни раз меньше.

Обязательно, поговорим и про полезную нагрузку. Так вот, при старте с Луны полезная нагрузка "Аполлонов" не доходила и до 1 тонны, а составляла, в лучшем случае, килограммов 400, так как в нее входили два астронавта, топливо, да и килограммов 20 собранных ими с поверхности Луны камней. Так что зная о том, что необходимо в разы меньшая скорость для разгона до 1 космической скорости, в сотни раз меньшее количество топлива и небольшая полезная нагрузка - то нет ничего удивительного в том, что взлетная ступень посадочного аппарата американцев так легко взлетела с поверхности Луны. Ну и, конечно, как вы поняли, что с Земли к Луне отправляется ракета, полезная нагрузка которой составляет десятки тонн, большая часть которой топливо.

Кстати, пару слов скажем и топливе. Некоторые не понимают, как американцам хватило на все топливо: а это и полет к Луне, замедление на ее орбите, посадка, взлет с поверхности, различные корректировки на самой орбите, обратный разгон к Земле с лунной орбиты и посадка на Землю. Так вот, тут вообще, может ответить любой человек, если включит голову. Астронавтов отправляли на Луну не просто так в неведении. Каждый момент выполнения программы полета на Луну был рассчитан еще на Земле десятками специалистов, тем более, нужно понимать, что работа над программой шла не один год. Поэтому, точно будьте уверенны, что был рассчитан каждый грамм топлива, который так нужен в космосе. Так что на Земле в ракету, в сам космический корабль, в посадочный корабль и взлетный модуль специалисты НАСА залили столько топлива, сколько было необходимо. Возможно, в космический корабль было залито побольше, так сказать, резервного топлива, на всякий случай, чтобы у астронавтов была гарантированная возможность вернуться домой.

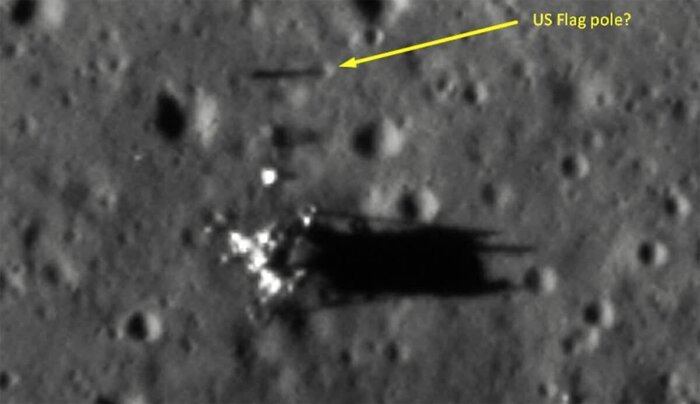

Тем не менее, есть разговоры, что без стартового сооружения американцы тоже не смогли бы взлететь с Луны. Но это на Земле нужны сложные сооружения, так как и ракеты в сотни раз больше. А для старта с Луны сложных сооружений не нужно. Тем более, что астронавты НАСА привезли стартовый "стол" с собой с Земли. Им стала посадочная платформа, которая осталась на поверхности Луны после старта взлетного модуля с Луны после окончания научной миссии. Чтобы было понятно, посадочная платформа - это нижняя часть посадочного корабля, та что с опорами для посадки. Так что, если опустить на Луну к местам посадок "Аполлонов" космические аппараты с камерами, то мы точно обнаружим там оставшиеся посадочные платформы, оставленное там научное оборудование и американские флаги.

Оригинал этого материала на моем Дзен-канале: https://dzen.ru/a/ZVcot4p0BhZl3B0y

Если Вам понравилась статья - поставьте лайк. Много наших материалов вы найдете на нашем сайте. Будем рады, если вы его посетите. Ваша подписка очень важна нам: Пикабу, канал в Телеграмм, сообщество в ВК, YouTube, а также сообщество в Пикабу "Все о космосе". Всё это помогает развитию нашего проекта "Журнал Фактов".

Тайная жизнь Вселенной (4)

Продолжаем знакомиться с книжкой Натали Каброл.

Предыдущие части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: есть ли жизнь на Марсе - науке пока не известно. Может, когда-то и была.

На противоположной стороне зоны обитания находится Марс. Его ось вращения, подобно земной, имеет существенный наклон. Наклон этот, в отличие от земного, испытывал значительные колебания за миллиарды лет существования планеты: от 15 до 35 процентов. Марсианский год длится 687 земных суток, и потому времена года на Марсе пропорционально длиннее. На полюсах бывает -125 градусов, а на экваторе +20.

Жизнь на Марсе стали искать ещё Викинги в семидесятых. Ландшафты, которые они исследовали, весьма похожи на земные: высохшие русла рек и ложа озёр, дюны, вулканы, замёрзшая лава. Американские зонды исследовали марсианский грунт на наличие органических молекул. Газовый хроматограф в связке с массовым спектрометром не нашли существенного количества органики. Но введение радиоактивного питательного раствора в образец (эксперимент LR) немедленно показало изменение радиоактивности углекислоты в прилегающем воздухе. После нагрева образца выделение углекислого газа значительно уменьшилось или вообще прекратилось. Пиролитическое высвобождение (PR) также показало фиксацию в грунте определённого количества углерода-14 биологическим, а не химическим образом. Ура? Но как быть с данными хроматографа? Команда исследователей пришла к выводу, что в последних экспериментах LR и PR всё-таки работали химические механизмы. Современные учёные с ними в большинстве своём согласны, объясняя результаты действием коротковолнового ультрафиолетового излучения. Эта версия нашла подтверждение с открытием на Марсе перхлоратов в рамках миссии Феникс в 2008 году. Эти вещества являются продуктом реакций окисления, запускаемых солнечным светом в атмосфере Марса.

Противоречивость экспериментов 1975 года озадачила учёных. Явно не хватало контекста для того, чтобы сделать однозначный вывод. Это побудило НАСА запустить новую программу исследования Марса, которая продолжается и сегодня. На начало тридцатых планируется транспортировка марсианского материала для исследования на Земле. Уже сегодня марсоход Персеверанс собирает образцы и складывает их в своём алюминиевом брюхе. Привезти марсианский грунт хотят также китайцы. Кроме этого, ведётся подготовка исследования Марса непосредственно человеком.

С точки зрения астробиологии очень важно знать об обитаемости Марса, начиная с его образования. Предыдущие миссии, которые шли по следам воды, добавили ясности в этот вопрос. Марсоходы Спирит и Оппортьюнити были первыми, которые изучали обитаемость на поверхности, потом был европейский Марс-экспресс, потерявший, к сожалению, свою спускаемую часть. После были новые миссии из Европы, Индии, Китая и США. Все они собрали много материала, в том числе определили изменяющуюся эмиссию метана. Все эти миссии позволяют твёрдо судить о том, что Марс на ранних этапах своего существования был вполне обитаем для жизни в том виде, в котором мы её знаем. Но что случилось с этой гипотетической жизнью потом, после потери атмосферы, прихода ультрафиолета и радиации, а также ужесточения климата – мы не знаем. А это надо знать, чтобы знать, где искать, и что искать.

Молодой Марс имел всё для жизни: место, воду, энергию, углерод, питание и плотную атмосферу. Но потом многое изменилось, а мы не знаем и не можем судить на основе наших данных, что. Мы, по сути, имеем лишь разрозненные снимки из прошлого планеты. Что произошло между ними – не видно из космоса. А марсоходы достаточно тихоходны. И всё же мы знаем о Марсе больше, чем о всех других планетах. У нас даже есть в распоряжении марсианские камни в виде метеоритов наподобие Чёрной красавицы.

Её исследования показали, что Марс очень быстро затвердел после своего образования – ещё за 100 миллионов лет до Земли. Этот самый ранний период существования – самый загадочный, потому что мы не можем судить о нём, как о трёх последующих эпохах, по кратерам. Изрытое кратерами северное полушарие у Марса не похоже на низменное южное, и эту асимметрию объясняют либо мегаимпактом, либо продавливанием коры под весом вулканического материала.

Конец древнейшего периода истории Марса был отмечен утратой магнитного поля 4,1 миллиардов лет назад. Ещё полмиллиарда лет – и Марс стал той пустыней, которую он представляет собой сегодня. Но до того там была и вода в жидком виде, и активный вулканизм. Однако эти периоды долго не длились, вероятно, по причине переориентации оси вращения планеты. Далее, вследствие изменений орбиты Марс получал иногда больше тепла и даже больше воздуха в свою атмосферу. Наличие тёплых периодов подтверждается в том числе обилием глин, которые, как известно, образуются посредством взаимодействия воды и вулканических скал. Гигантские вулканы Тарсис и Элизий продолжали извергаться и расти, а ландшафты оказались изрезаны линиями катастрофических наводнений.

Последнее извержение вулкана Олимп состоялось не позднее 25 миллионов лет назад, и потому он считается всё ещё спящим. Регулярно случаются марсотрясения, которых, начиная с 2018 года, зарегистрировали свыше пятиста. Иногда на Марсе течёт вода, которую связывают с просачиванием грунтовых вод, таянием снега, выходом углекислого газа, потоками пыли или геотермальной активностью. Вокруг Олимпа замечены следы относительно недавнего оледенения. Случаются и снегопады. Но самым активным преобразователем ландшафта является, конечно, ветер, который порой закрывает марсианское небо пылевыми бурями.

Поиски жизни связаны не только с водой, но и с углеродным следом. Невозможно представить себе земную жизнь без углерода. Ещё одним подобным элементом является сера. Можно точно утверждать, что на Марсе всё ещё производится метан. Если бы не производился, его бы давно уже расщепило ультрафиолетовое излучение. Он может получиться в результате окисления железа в древних вулканических скалах или в процессе серпентизации. Но кто знает, 40% метана на Земле имеют биогенное происхождение. Анализ камней со дна древнего озера, отобранных марсоходом Кьюриосити в 2022 году в кратере Гейл, показал аномально высокий процент углерода-12, который предпочитают в своём обмене веществ земные живые организмы. Но и в этом случае биология является лишь одним из возможных объяснений, наряду с галактической пылью и взаимодействием ультрафиолета с углекислотой.

Сегодня мы достаточно представляем себе окружение Марса и его геохимию, чтобы судить о возможных биосигнатурах, оставшихся на этой планете. Марс остаётся в списке кандидатов на существование жизни, которая могла спрятаться под поверхностью, на льду или даже в воде, источники которой можно было бы ещё поискать. Персеверанс отправили рыться в дельте древней реки, но по факту история гидрогеологии оказалась весьма динамичной и сложной с многочисленными «перезагрузками». Случалось, что сорокапятикилометровый кратер заполнялся стометровым слоем воды. Потоки двигали огромные камни и преобразовывали ландшафт быстро и эффективно. Кто знает, может такие катастрофы смогли законсервировать древнюю жизнь.

Ответить на вопрос, была ли когда-нибудь жизнь на Марсе, нелегко. Времени на поиски остаётся немного ввиду неминуемого прибытия на эту планету человека, который неизбежно заразит её земными микробами. Схожие условия Марса и Земли, обмен материалов в результате выброса камней после ударов комет, заставляют задуматься об экспорте жизни с одной планеты на другую. Если мы вспомним, что Марс охладился на 100 миллионов лет раньше Земли, а также о более-менее сносных условиях в древности, то сценарий зарождения жизни сначала на Марсе нельзя исключать. Прилетев с метеоритом на Землю, примитивные марсианские микробы смогли бы прижиться в более благоприятных для них условиях. Тем более интересным может оказаться анализ древних скал на Марсе, которые сохранились, в отличие от земных.

Натали упустила один фактор в своём изложении. Если жизнь на Марсе могла быть лишь в самом начале существования планеты, то как быть с более тусклым молодым Солнцем в этот период? Марс и сегодня-то находится на внешнем крае зоны обитаемости, а тогда он вполне мог быть за её пределами.

У нашего автора увлекательная профессия, бесспорно. Она пытается найти жизнь в космосе, или хотя бы её следы. Кто знает, может быть ей когда-нибудь улыбнётся удача. Однако любознательность эта дорого стоит. НАСА тратит крупные суммы на свои научные проекты. Даст ли это практическую отдачу когда-нибудь? Вряд ли. Я лично не стал бы отдавать на визит нового Армстронга на Марс последнюю рубашку. Для этого есть Маск с его капиталами. Но даже он мог бы распорядиться своими деньгами с большей пользой для человечества. А искать жизнь во Вселенной – достойная задача для многих поколений исследователей. Не стоит торопиться и забирать у них хлеб.