Продолжаю рассказ о жизни дореволюционных городах. На очереди уездный город Сызрань.

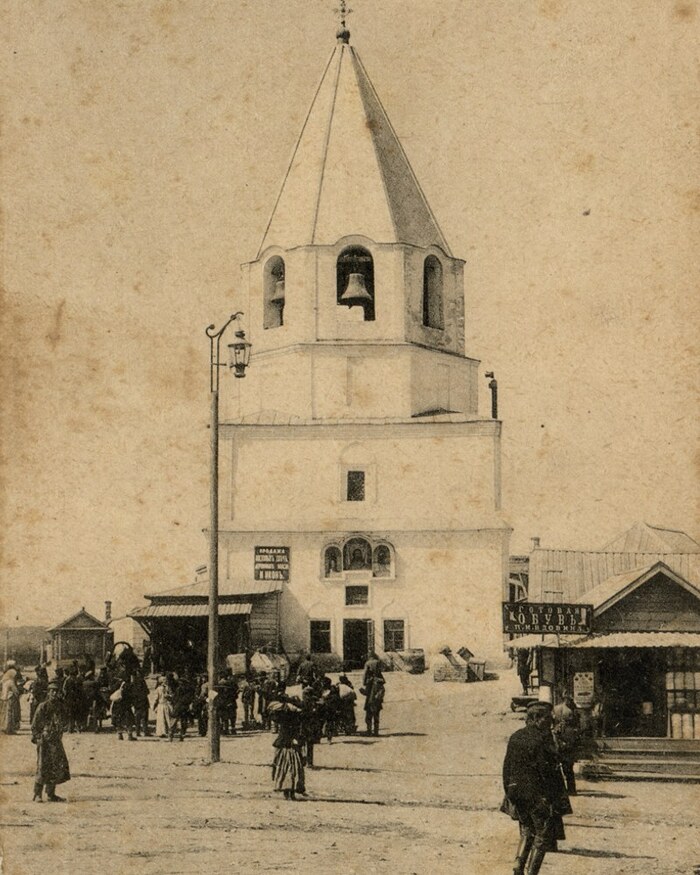

Сызрань основана в 1683 году воеводой Григорием Афанасьевичем Козловским, по одному из самых ранних указов царя Петра I. Первоначально это была крепость, которая вместе с другими похожими крепостями должна была обезопасить торговые пути и оберегать от набегов. Однако военное значение город быстро утратил, зато стал крупным торговым центром.

Весной 1703 года путешествие по Волге совершил известный голландский писатель де Бруин. Вот что он написал о путешествии: «13 мая мы видели город Кашкур, в 120 верстах от Самары. Городок этот невелик, окружён деревянной стеной, снабжённой башнями¸ с несколькими деревянными же церквами… В расстоянии часа далее отсюда есть ещё другой город, называемый Сызран, довольно обширный, со многими церквами. Горы в этой местности бесплодные и безлесные, но далее они становятся гораздо лучше. Калмыцкие татары делают набеги из этих мест вплоть до Казани, и захватывают всё, что могут и сумеют: людей, скот и прочее…».

В 1765 году Сызрань посетил с ревизией из Москвы подполковник А. Свечин. В своём рапорте сенату он писал: «Какое же бы на сем месте издревле было поселение, жители сего города не знают, но и поныне в курганах великое множество человеческих костей находят, почему доказывают, что или жестокая баталия, на коей множество людей погибло, или от чрезвычайной моровой язвы так погребены были». Свечин также сообщил сенату, что в Сызрани «купечества 777 душ, торг имеют рыбный, отпускают в Петербург и на месте весом и счётом отдают московским и ростовским купцам; также покупают на торгу всякий хлеб, отправляют в Москву, Астрахань и в прочие места. В июне и половине августа с приезжающими калмыками производят мену на скотину и лошадей, отдают кожи, холст и сукна; также и от яицких казаков берут икру севрюжью…Пахотных солдат – 1352. Цеховых - 409 душ, кои художество имеют портное, полотничное, шапочное, рукавичное, калачное, хлебное, сапожное, кузнечное, серебряное, масляное, красильное, прядильное, шерстобитное, скорняжное, овчинное, переплетное».

В 1780 году у Сызрани появился герб: «Чёрный бык в золотом поле, означающий изобилие сего рода скота». В 1780 году помещик села Большая Репьевка – ныне оно в Ульяновской области – Борис Макарович Бестужев завёз в своё имение из Европы шортгорнов и голландских чёрно-пестрых коров, и на их основе была выведена знаменитая бестужевская. В 1782 году для Сызрани был составлен регулярный план. В 1796 году Сызрань стала уездным городом Симбирской губернии.

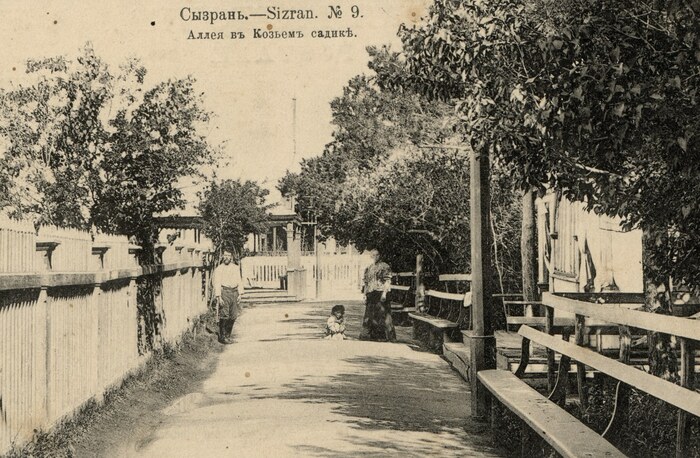

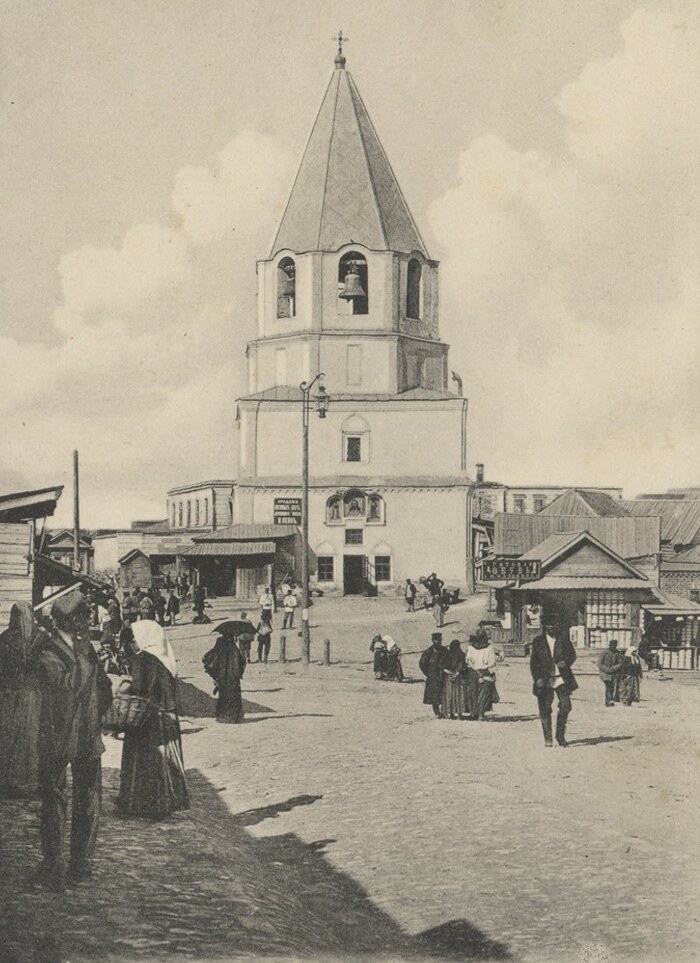

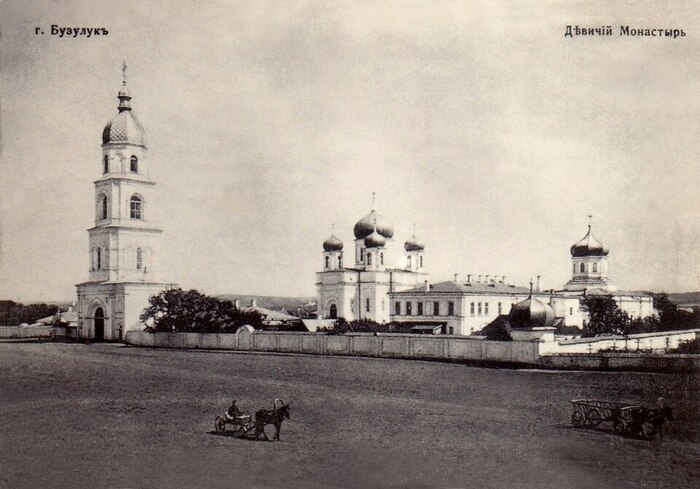

В мае 1769 года в в Поволжье побывал известный учёный П. С. Паллас. Наряду с Кашпиром он посетил и Сызрань, и вот что о ней написал: «Большая часть города находится на весёлом гористом месте в северном углу между речками Крымсою и Сызранкою, которые там соединились. Малая часть города с хорошо выстроенным монастырём находится на южном берегу Сызранки, а другой незнатный монастырь стоит на низком берегу Крымсы. Развалившаяся деревянная церковь с каменною соборную церковью и канцелярским строением занимает самое высокое место на берегу Сызранки, и кроме срубленной из брёвен стены обнесена ещё насыпным валом с посредственным рвом…». Паллас отметил, что в городе очень много хороших яблоневых садов. На взгляд академика, в Сызрани о разведении садов беспокоятся как ни в одном другом месте Российской империи. Он также написал, что «в этом городе многие обыватели держат между дворовыми птицами и китайских гусей (или сухоносов), коих привезли сюда из Астрахани для расплода».

Поэт Иван Дмитриев провёл в Сызрани 1794 год, который впоследствии назвал «лучшим пиитическим годом». Он писал о городе: «Сызран выстроен был худо, но красив по своему местоположению. Он лежит при заливе Волги и разделяется рекою Крымзою, которая в первых днях бывает в большом разливе. Каждое воскресенье, в хорошую погоду, видел я её из моих окон, покрытою лодками; зажиточные купцы с семейством и друзьями катались в них взад и вперёд, под весёлым напевом бурлацких песен. На дочерях и жёнах веяли белые кисейные фаты или покрывала, сверкал жемчуг, сияли золотые повязки, кокошники и парчовые телогреи.

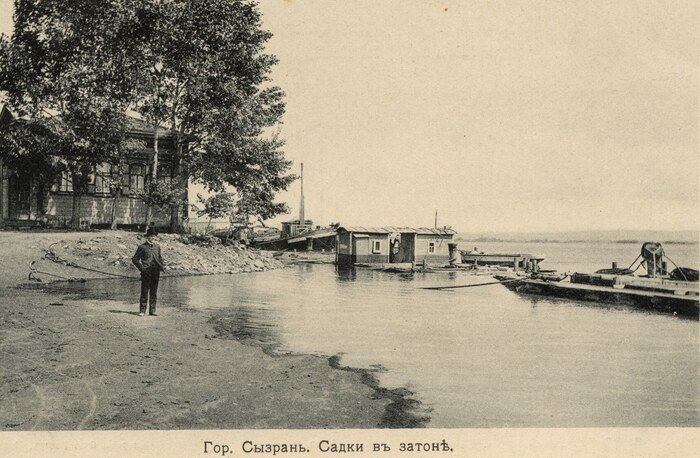

Прогулка их оканчивалась иногда заливом Волги. Там они, бывало, тянут тоню, и сами себе готовят на мураве уху из живой рыбы. Это место было и моим любимым гульбищем.

Всякое утро, с первыми лучами солнца, я переезжал на дрожках, когда нет разлива, реку Крымзу, прямо против монастыря и, взобравшись на высокий берег, хаживал туда и сюда, без всякой цели, но везде наслаждался живописными видами. Везде давал волю моим мечтам. Потом спускался на Воложку или к заливу Волги. Там выбирал из любого садка лучших стерлядей и привозил их в ведре к семейному обеду. Потом клал на бумагу стихи, придуманные в моей прогулке».

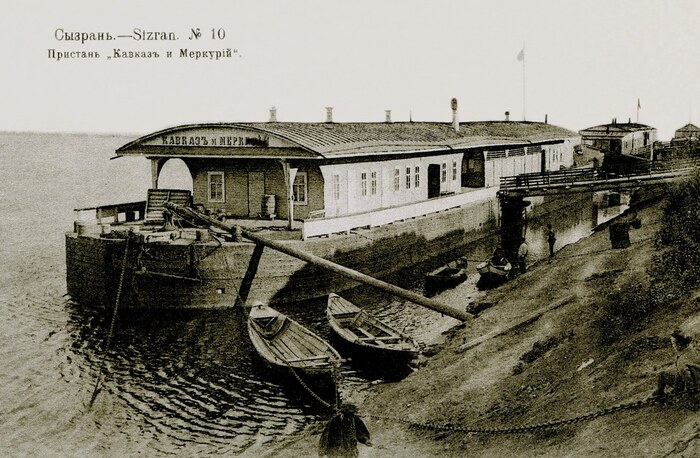

Из книги В. И. Немировича-Данченко «По Волге. (Очерки и впечатления летней поездки)» (1877): «Сызрань совершенно русская. Ни одного инородца на пристани, ни одной бритой головы в толпе. Язык чистый, настоящий волжский говор».

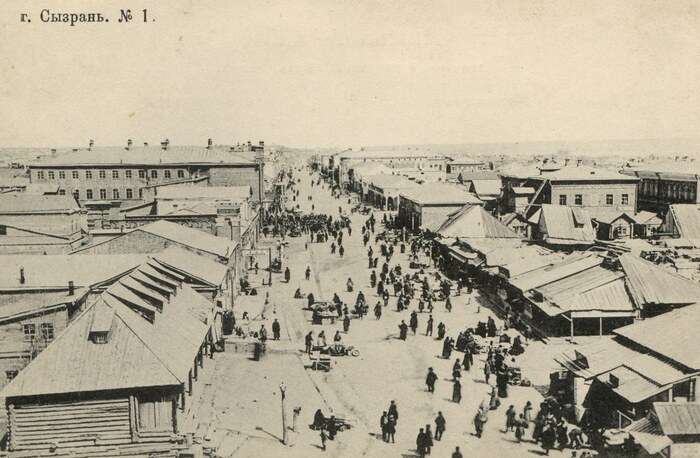

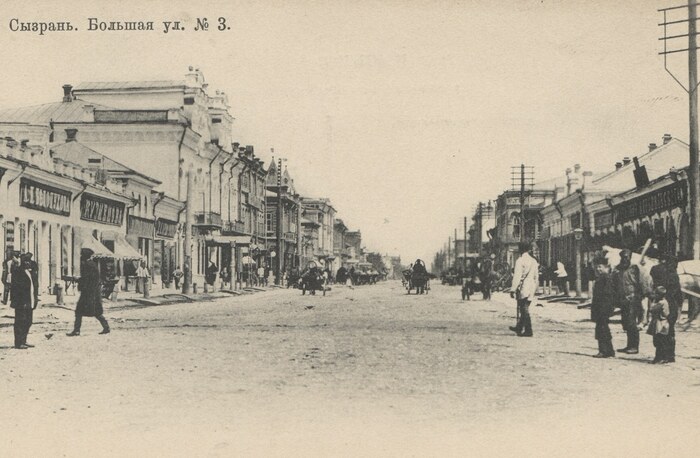

Из книги Е. И. Рагозина «Путешествие по русским городам» (1891): «Волга протекает около Сызрани (Симбирской губ.), как и в Ставрополе, только весной до половины июня, а затем уходит за 4 версты от обоих этих городов, как бы не считая их достойными украшать все лето ее берега. Такое удаление от реки-кормилицы всего населения, разумеется, отражается на городе, но все-таки Сызрань или, вернее, его большая центральная улица очень оживлена и огромные трактиры, или, как здесь говорят, гостиницы, всегда полны народом.

Начиная с Самары, во всех бойких волжских городках существуют трактиры, состоящие из больших зал в 10 и даже 15 окон подряд, разделенных, смотря по величине, на два или на три отделения перегородками с арками. В этих отделениях и размещается народ по чистоте одежды, размещается сам по чутью, и только в пьяном виде попадает не в свое место. Такие трактиры, так сказать, высшего полета, называются гостиницами, так как для гостиницы собственно существует название "нумера" и останавливаться можно только в заведениях под вывеской или просто "номера" или "гостиница с номерами".

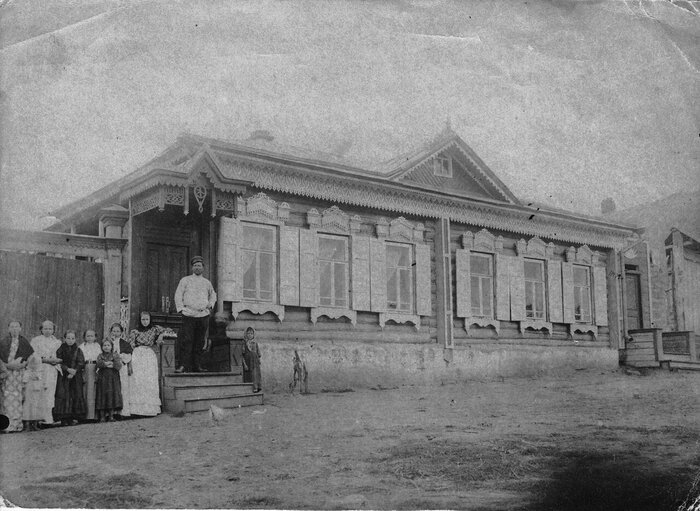

В Сызрани числится до 30.000 жителей, из которых, впрочем, около 10.000 человек принадлежат к крестьянскому сословию и значительная часть из 18.000 мещан занимается тоже земледелием, в силу чего город этот имеет совсем оригинальный вид по постройкам, в большинстве крестьянского характера. Число домов в Сызрани сравнительно с другими даже более значительными городами вполне ясно рисует этот характер построек. В Самаре при 90.000 жителях домов 4.704, в Оренбурге при 58.000 жителях домов 4.454, в Симбирске при 40.000 жителях 3.700 домов, а в Сызрани при 30.000 жителях 4.500 домов, то есть более, чем в Оренбурге, и немного лишь менее, чем в Самаре.

На один дом приходится, таким образом, жителей: в Самаре почти 20, в Оренбурге 13, в Симбирске 11, а в Сызрани 6,5, то есть почти столько же, сколько приходится жителей на один дом в деревнях. Такой вывод может показаться невозможным, как скоро в Сызрани находятся 30 каменных домов, но это доказывает, что самые большие каменные дома или заняты различными учреждениями – управами, банками и гостиницами, или обитаемы семьями их владельцев, что в действительности и верно. Статистика, даже и не совсем точная, дает драгоценные указания, с которыми не в силах бороться даже сызранский патриотизм...

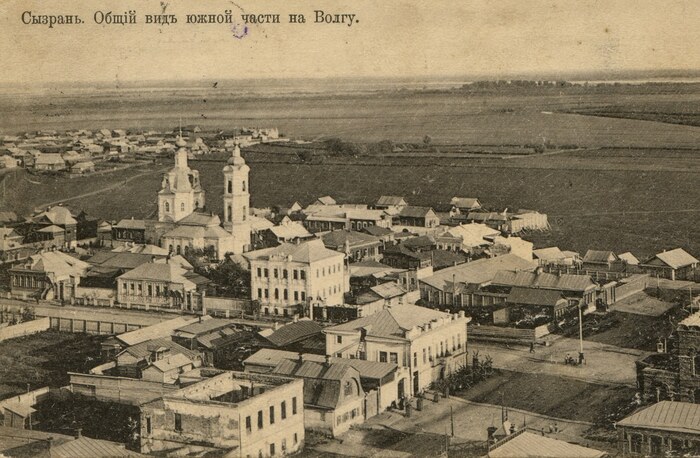

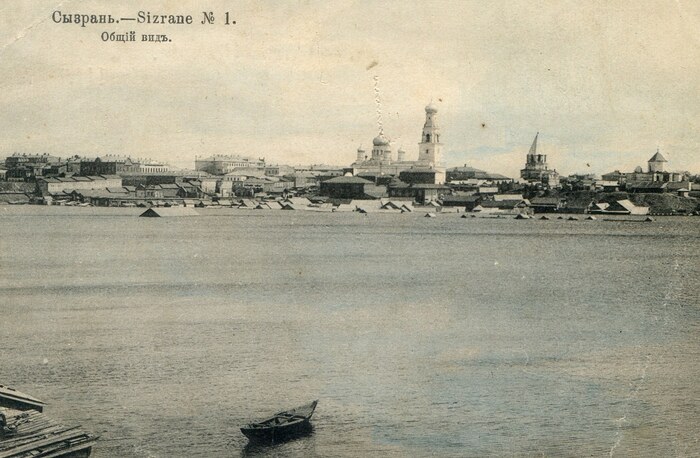

Сызрань кроме Воложки от Волги отрезывают еще две реки, и весной город положительно плавает в воде, как сызранский гусь, и так же, как гусь, всякое лето выходит сух из воды. Две речки, перерезывающие город, образуют, вследствие мельничных плотин, большие пруды среди города, которые придают ему очень оригинальный вид, и с них открывается вид на весь город. Сызрань расположена по скатам гор, поднимающихся с трех сторон амфитеатром от реки, протекающей посредине города, а потому с прудов, образуемых этою рекой, вид на город очень красив, со всех сторон поднимаются массы серых домиков и охватывают весь ландшафт.

Сызрань славится своим водопроводом и раскольниками. Водопровод действительно недурен, если бы не угрожал процесс со строителем – Мальцовским товариществом, а о раскольниках судить не могу, слышал только, что в их руках сосредоточены почти все крупные состояния города.

Водопровод, впрочем, заслуживает внимания и независимо от процесса. В Кузнецке и Бугуруслане я видел водопроводы, берущие воду из горных ключей; но в этих городах вода проведена деревянными трубами исключительно для непрерывного снабжения резервуаров, расставленных по городу. В Сызрани же вода взята из горных ключей с высоты 52 сажен над уровнем города и проведена чугунными трубами по улицам города, с устройством разборных и пожарных кранов. К сожалению (этим словом приходится злоупотреблять в России), контракт на устройство водопровода был заключен с Товариществом Мальцовских заводов, а товарищество оказалось несостоятельным. Водопровод поэтому недостроен, дурно спаяны в некоторых местах трубы и проч. и проч., стоимость водопровода с тридцатишестиверстною сетью труб 230.000 рублей, да приобретение от Удельного ведомства ключей с мельницами, дающими около 7.000 рублей дохода, обошлось во 170.000 рублей, итого 400.000 рублей.

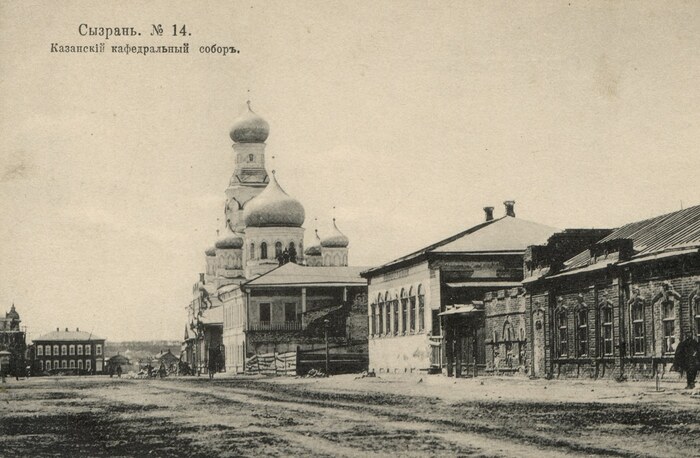

От Сызрани вниз по Волге начинается густое заселение раскольников, и во всех главных торговых пунктах до Саратова – Хвалынске, Балакове и Вольске – главную силу составляют сектанты всех видов». Сызрань и её окрестности действительно славилась обилием старообрядцев и различных сектантов. Их было много и среди купцов. Здесь даже сложилась собственная иконописная школа, широко известная среди старообрядцев.

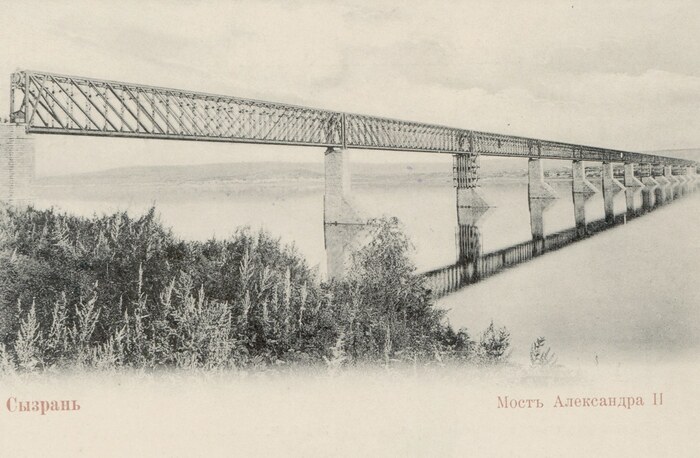

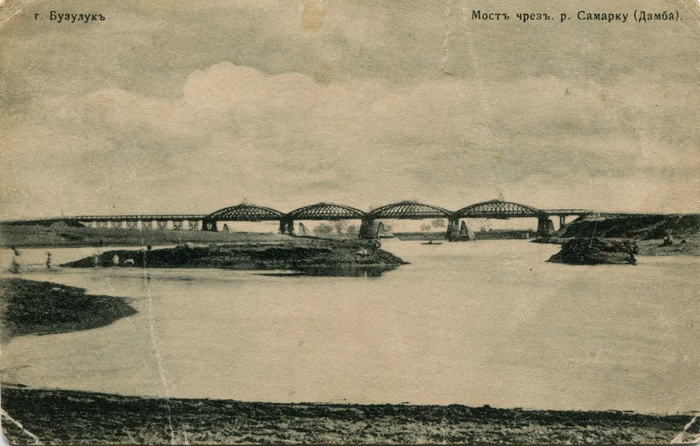

В 1874 году Сызрань, первая в Симбирской губернии, присоединилась к развивавшейся сетке российских железных дорог. Прокладка Моршанско-Сызранской железной дороги способствовала развитию города. В 1876 году близ уездного города началось строительство железнодорожного моста через Волгу – первого на этой реке. По меркам того времени это было грандиозное сооружение. Мост был торжественно открыт в 1880 году и назван Александровским, знаменуя 25-летний юбилей от начала царствования императора Александра II.

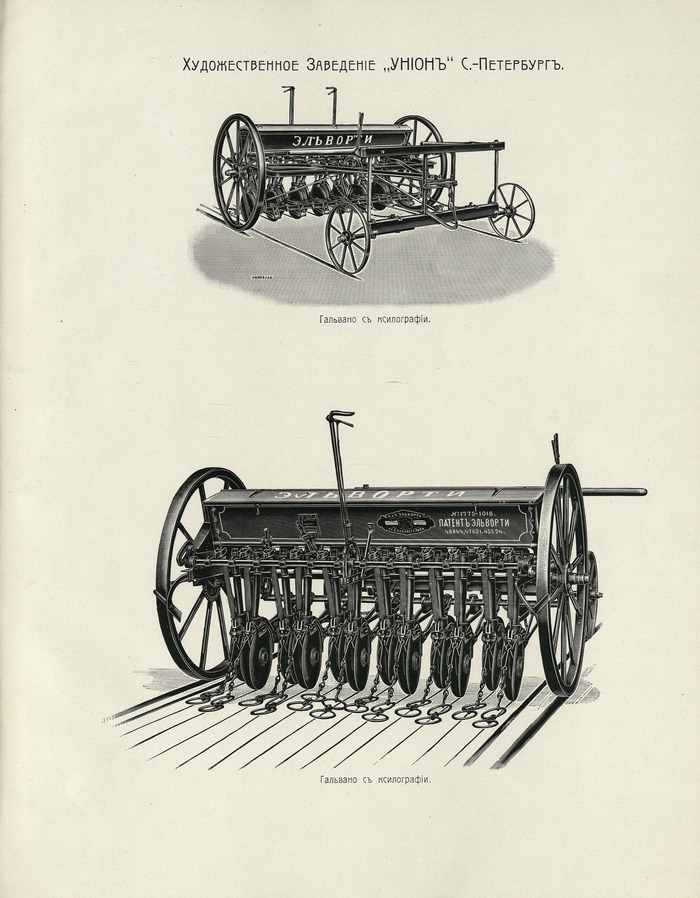

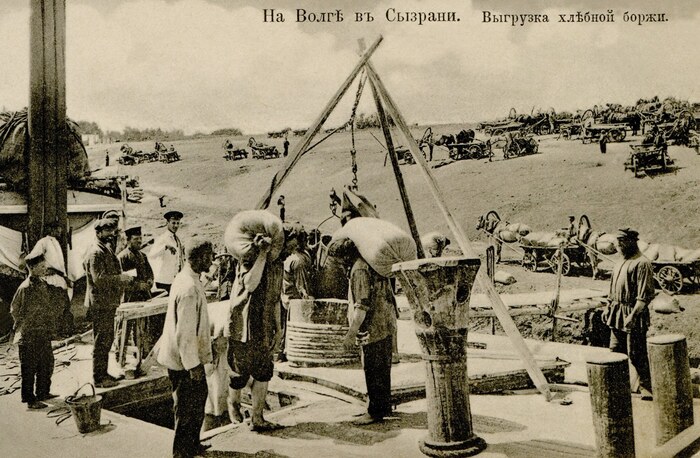

Город традиционно славился торговлей зерном. К концу 19 века он занимал 4-е место в России по переработке зерна, уступая лишь Нижнему Новгороду, Саратову и Самаре.

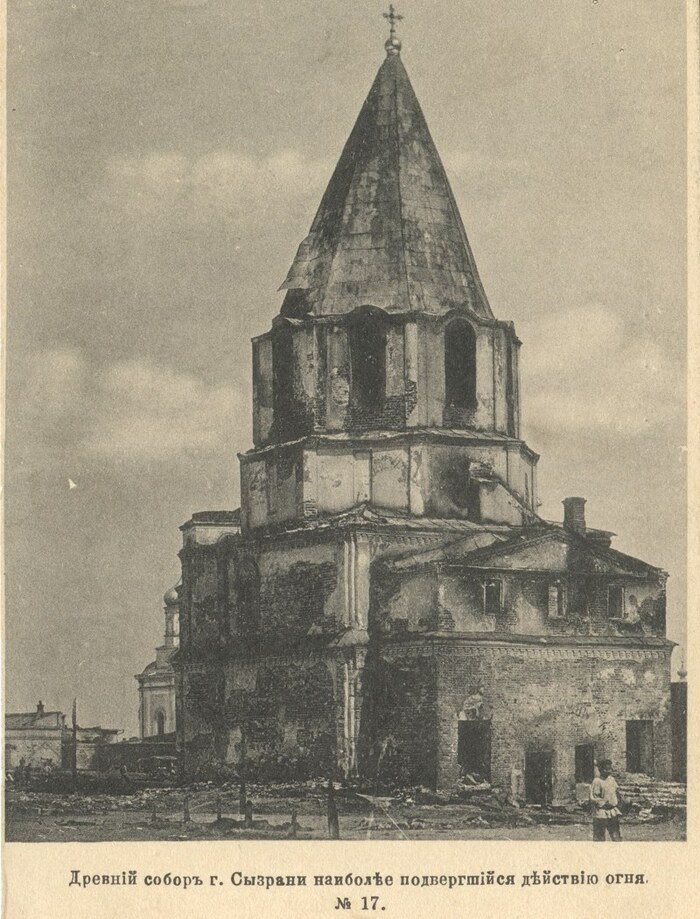

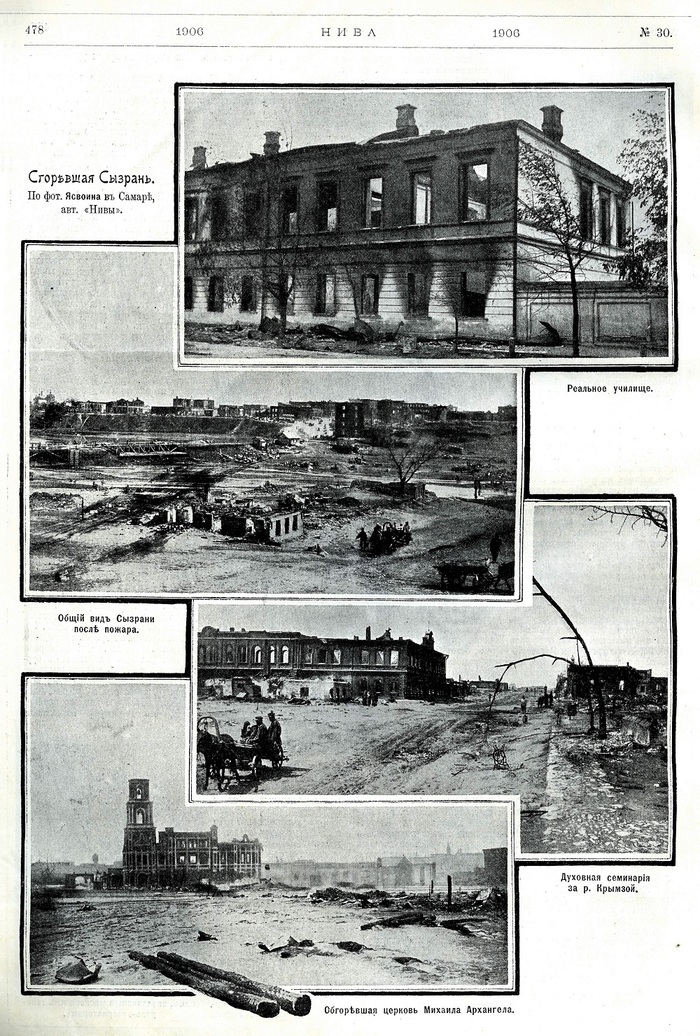

В 1906 году в Сызрани случился страшный пожар, уничтоживший большую часть города. Сгорело около 5 500 строений. До этого большинство зданий было деревянными, после стали активно возводить здания из кирпичей. Город был фактически отстроен заново. К 1916 году в Сызрани насчитывалось 15 крупных промышленных предприятий с доходами не менее 20 тысяч рублей, мелких — более ста. В 1783 году в Сызрани было 6580 жителей, в 1856 – 17800, в 1897 – 32000, в 1913 – 43600.