Центральная Азия - это крупный регион, простирающийся от Каспийского моря на западе до озера Байкал на востоке, охватывающий Таджикистан, Казахстан, Туркмению, Узбекистан, Кыргызстан и север Афганистана. Этот регион оказался на перекрестке миграционных путей ещё с тех пор, как современные люди покинули Африку, что привело к долгосрочному присутствию людей, богатой истории и высокому культурному разнообразию. Например, Земледельческо-скотоводческие общины, существовавшие со времен джейтунской культуры 6000 лет до н. э., сменились земледельческими в эпоху энеолита (4800–3000 гг. до н.э.), с жителями деревень, ведущими хозяйство, связанное с орошаемым земледелием.

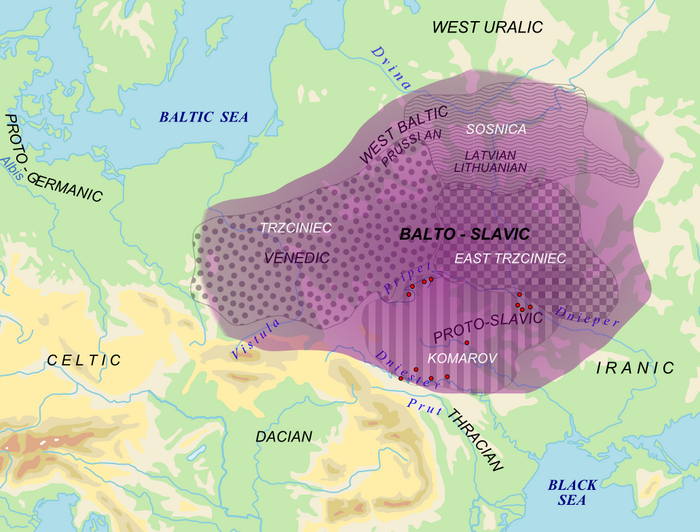

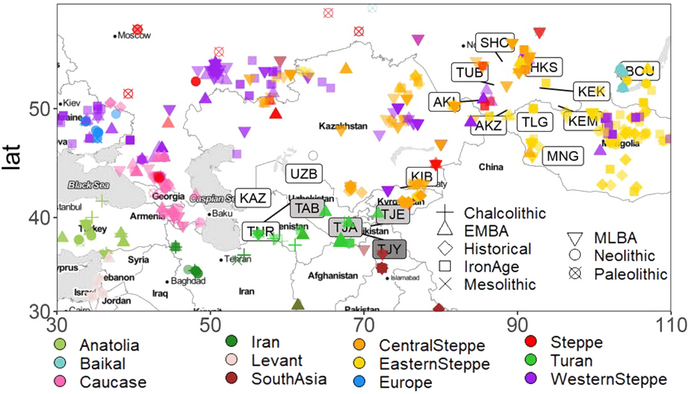

В эпоху средней бронзы на юге Центральной Азии процветала цивилизация Бактрийско-Маргианского археологического комплекса с характерными протогородскими поселениями, мощными ирригационными технологиями и выраженной социальной иерархией. Около 3000 г. до н.э., в северной части Центральной Азии распространился кочевой образ жизни, который приобрел важное значение в этом регионе в эпоху поздней бронзы (2400–2000 гг. до н.э.). Ранее было показано, что популяции Бактрийско-Маргианского археологического комплекса представляют собой в основном смесь иранских (~60–65%) и анатолийских (~20–25%) земледельцев. Однако некоторые бактрийцы имели повышенную долю степного компонента, похожего на таковой у ямной культуры, а это позволяет предположить, что степное происхождение начало появляться в Центральной Азии примерно к 2100 г. до н. э. Ранее сообщалось, что на трёх участках Бактрийско-Маргианского археологического комплекса 2100 -1700 гг. до н. э. были выявлены люди с родословной, связанной со скотоводами западной степи среднего и позднего бронзового века, которые уже имели на треть примесь от европейских земледельцев. Что говорит об обратном потоке генов с запада на восток и далее на юг.

В конце бронзового века, примерно с 1800 г. до н.э., цивилизация Окса на своем заключительном этапе претерпела важные преобразования:

⦁ оставаясь в той же традиции, материальная культура обеднела, исчезли некоторые керамические формы и артефакты;

⦁ отдельные места обитания были заброшены, монументальная архитектура исчезла, уровень технологического развития, казалось, снизился;

⦁ внешняя торговля, которая процветала во время предыдущей пиковой фазы, значительно замедлилась или даже прекратилась, за исключением контактов со степями северной части Центральной Азии;

⦁ погребальные обычаи изменились с появлением новых способов погребения, до полного исчезновения захоронений в раннем железном веке, что может быть связано с идеологической эволюцией.

В период между 1800 и 1500 годами до н. э. преобладала андроновская культура, вплоть до возникновения язской культуры раннего железного века, которая примечательна сдвигом в материальной культуре и погребальных практиках.

А позже Центральная Азия была ареной завоеваний Ахеменидов, греко-бактрийцев, парфо-сасанидов и арабов, продвигавшихся на восток, а также продвигающихся на запад различных азиатских народов, таких как гунны, хунну и монголы, прежде чем стать торговым центром вдоль Великого Шелкового пути, особенно во времена империи Сасанидов и после исламского завоевания.

В настоящее время непростая демографическая история Центральной Азии привела к сложному генетическому разнообразию, при этом современное население Центральной Азии разделено на две культурно разные группы:

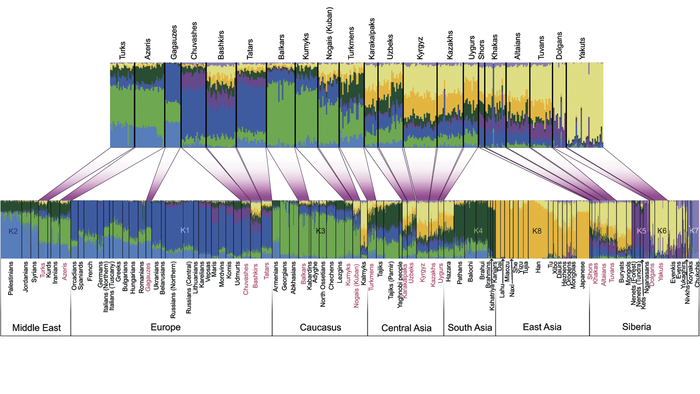

⦁ Первая группа состоит из тюркоязычного и монголоязычного населения (далее именуемого тюрко-монгольским), которые являются полукочевыми скотоводами и демонстрируют генетическое сходство с населением Восточной Азии и Сибири.

⦁ А вторая группа, образована таджиками и ягнобцами, которые живут в южной части Центральной Азии, говорят на индоиранских языках, занимаются сельским хозяйством, ведут оседлый образ жизни и генетически более похожи на современные популяции Западной Евразии и иранцев.

Более того, известно, что ягнобцы долгое время находились в генетической изоляции без каких-либо признаков недавней примеси.

Современные исследования ДНК показали, что индоиранские популяции присутствовали в Центральной Азии до тюрко-монгольских групп, возможно, еще во времена неолита. А тюрко-монгольская группа возникла позже в результате смешения местных индоиранцев с южно-сибирскими или монгольскими группами с высокой долей восточноазиатского происхождения (около 60%). При этом туркмены, генетически выделяются из тюрко-монгольской группы, занимая промежуточное положение с индоиранской группой, что предполагает недавний сдвиг языка и культуры, возможно, в результате языковой замены, в основном благодаря доминированию элит.

Кстати, стоит учесть, что некоторые современные тюркоязычные популяции гораздо ближе к древним индоиранским популяциям, чем к прототюркам. Но это не делает эти древние индоиранские популяции тюрками, это по определению невозможно.

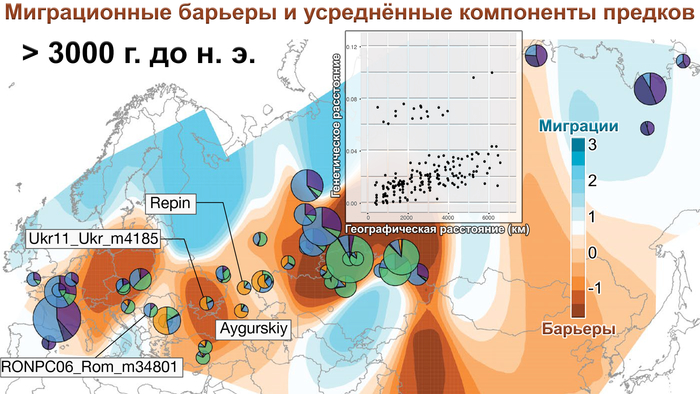

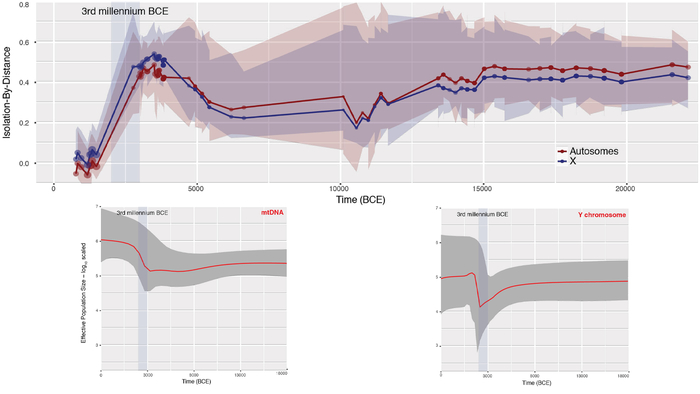

Палеогенетические исследования подтвердили, что за последние 10 тыс. лет в Евразии произошли многочисленные миграционные волны и события смешения, в которых степные популяции сыграли важную роль. При этом процессы в Европе, были лучше изучены чем в Центральной Азии, особенно в южной её части.

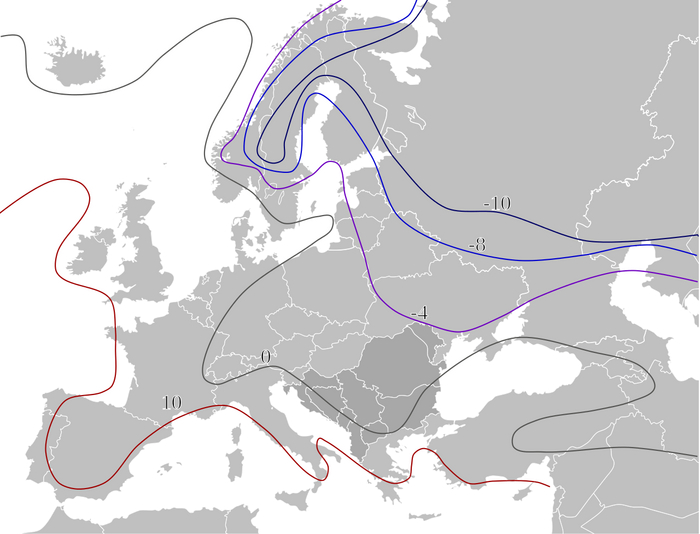

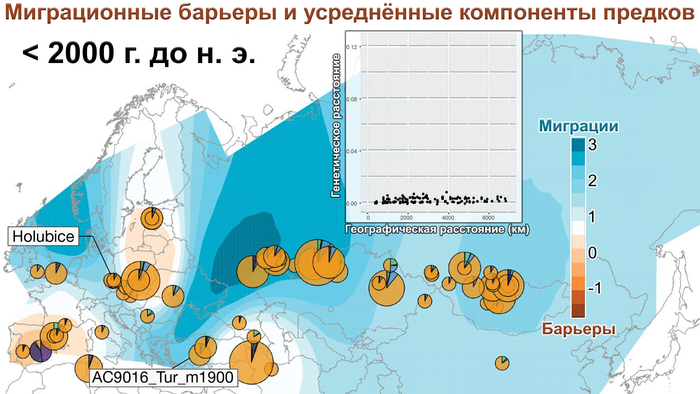

В северной части Центральной Азии (Казахстан, Юг России) генетические исследования указали на перемещения населения на восток и запад с позднего неолита, что привело к градиенту генетического происхождения западной степи.

В южной части Центральной Азии, где большинство древних геномов датируется поздним неолитом и бронзовым веком, было показано, что жители Бактрийско-Маргианского археологического комплекса были тесно связаны с древними популяциями южной части современного Ирана, причем некоторые их представители демонстрировали дополнительное степное происхождение.

Однако связи между современным ираноязычным населением и древними жителями южной части Центральной Азии остаются неясными.

Учёные поднимают ряд вопросов:

⦁ Каковы генетические истоки современных носителей индоиранских языков?

⦁ Можно ли проследить их происхождение до железного или бронзового века?

⦁ Существует ли одна или несколько различных популяционных историй среди данной языковой группы населения?

⦁ И какова роль туркмен в этой истории?

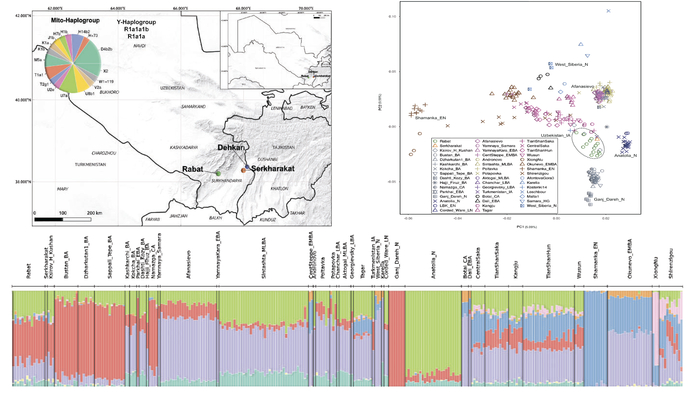

Палеогенетические исследования предоставили дополнительные инструменты для поиска ответов на эти вопросы. В новой работе авторы проанализировали полногеномные данные 16 современных популяций из Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Западной Монголии и Южной Сибири, совместно с древними и современными геномами.

Результаты

Генетическое сходство современных и древних индоиранцев

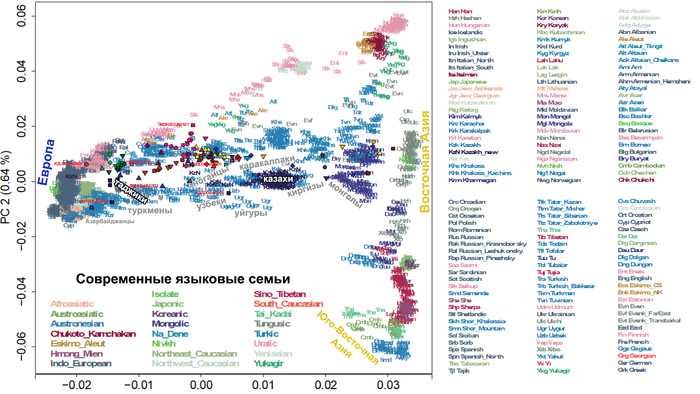

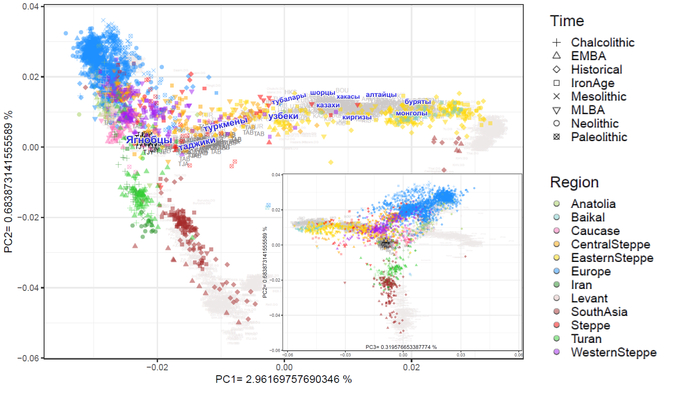

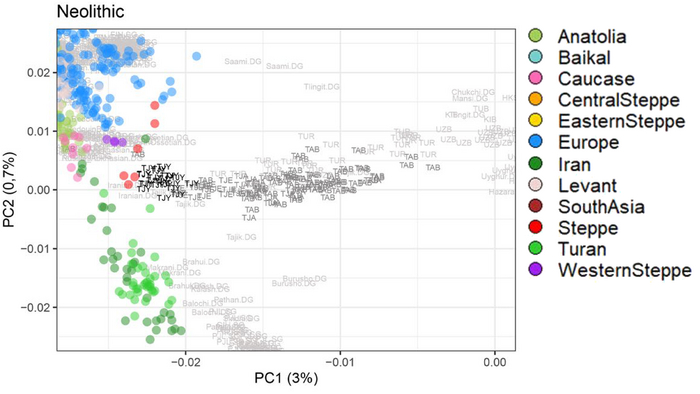

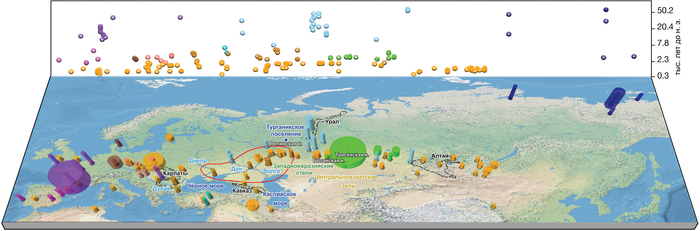

Чтобы исследовать связь современных жителей Центральной Азии с разнообразными древними и современными евразийскими популяциями, авторы в анализе главных компонент спроецировали 3102 древних генома на 1915 современных.

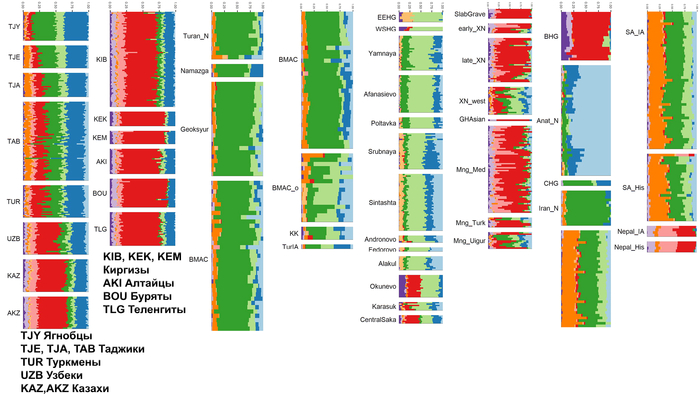

На графике анализа главных компонент современные популяции по первой главной компоненте разделяются на восточные и западные, по второй на европейские и южноазиатские, а третья компонента различает байкальские популяции из восточноазиатского кластера.

Современные индоиранцы из Центральной Азии группируются вместе на первых трех компонентах, в то время как тюрко-монгольские представители образуют градиент от индоиранского кластера к древним байкальским образцам на 3-й компоненте, в соответствии с культурной кластеризацией вместо географии.

В индоиранской группе наблюдается субструктура, состоящая их ягнобцев (TJY), тесно связанных с западным кластером, в то время как популяции таджиков (TJA, TJE, TAB) тянутся к байкальскому кластеру, что указывает на некоторую незначительную дополнительную их близость к охотникам-собирателям из Восточной Азии или Байкала (BHG).

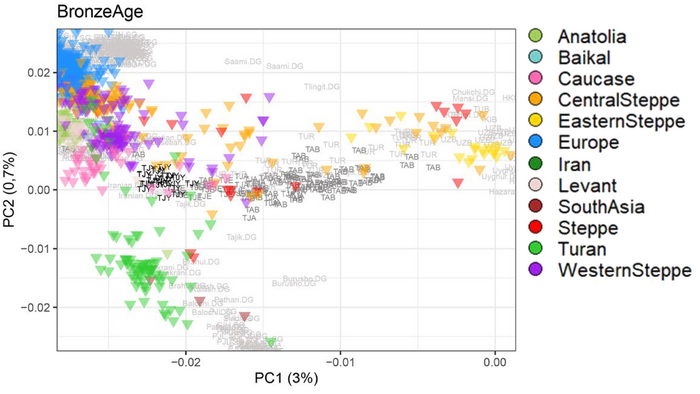

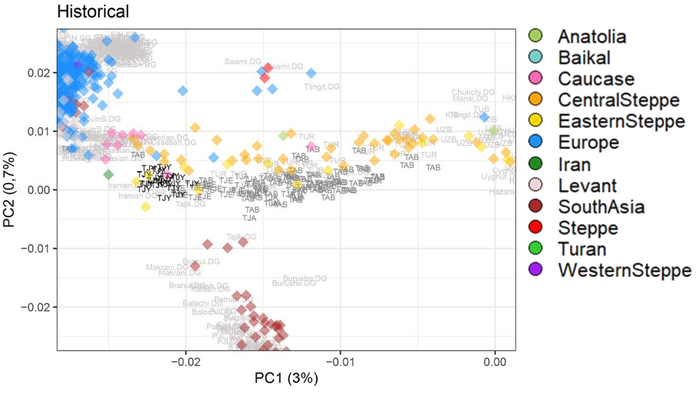

Древние представители степи бронзового и железного веков, а также исторического периода попадают на клину простирающуюся от европейских до восточноазиатских групп.

А древние жители южной части Центральной Азии (неолита, бронзового и железного веков) расположены на линии, простирающейся от иранских земледельцев неолита до современных иранцев и ягнобцев.

В целом древние и современные индоиранские популяции из Центральной Азии вместе образуют линию между неолитическими иранскими земледельцами и кластером центральной степи бронзового века с явным сдвигом в сторону степного происхождения между бронзовым и железным веками и незначительным сдвигом в сторону восточноазиатского происхождения между железным веком и настоящим временем.

При чём этот сдвиг более заметен у таджиков, чем у ягнобцев.

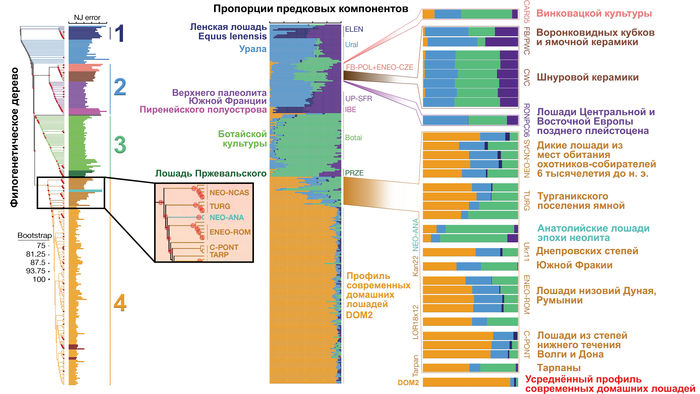

Анализ примесей, с тем же набором данных, подтвердили у всех современных индоиранцев наличие генетического компонента, максимизированного у иранских неолитических земледельцев (темно-зеленый; среднее значение для ягнобцев: 37%; а для таджиков 25%), другой компонент индоиранцев (бледно-зеленый; среднее значение для ягнобцев: 13%; а для таджиков: 10%), максимизирован у охотников-собирателей Восточной Европы, а также у западных и скандинавских охотников-собирателей.

Третий компонент (темно-синий; среднее значение для ягнобцев: 36%; для таджиков: 29%), полностью не максимизирован не в одной из проанализированных популяций, но встречается у современных европейцев и у анатолийских неолитических земледельцев. А четвертый компонент, максимизированный у байкальских охотников-собирателей и в значительной степени присутствующий во всех современных тюрко-монгольских популяциях (красный; 50% в среднем), также присутствует, но в меньшей степени, и у современных индоиранских популяций, причем его доля у ягнобцев значительно меньше, чем у таджиков, а именно 7% и 14% соответственно. При этом таджики разделяют около 4% предков с современными жителями Восточной Азии, этот компонент, обозначенный на графике розовым цветом, максимизирован у китайцев, а также присутствует во всех тюрко-монгольских популяциях из Центральной Азии (среднее значение 10%) совместно с 8% компонента который максимизирован в современных популяциях Южной Азии (оранжевый). При этом оба этих компонента отсутствуют у ягнобцев.

Этот анализ также согласуется с анализом главных компонент и для древних групп. Жители юга Центральной Азии железного века демонстрируют профиль, удивительно похожий на профиль ягнобцев без вклада охотников и собирателей Байкала.

Скотоводы Центральной степи бронзового века демонстрируют аналогичный профиль, за исключением значительного увеличения иранского происхождения, а скотоводы Западной степи имеют компонент, максимально выраженный у западноевропейских охотников-собирателей (бежевый цвет WEHG), который отсутствует у современных индоиранцев.

Таким образом, современные ираноязычные популяции находятся по середине между популяциями бронзового века Центральной Степи и южной части Центральной Азии, аналогично людям железного века Туркмении, с ограниченным вкладом от групп Восточной и Южной Азии.

Итоги

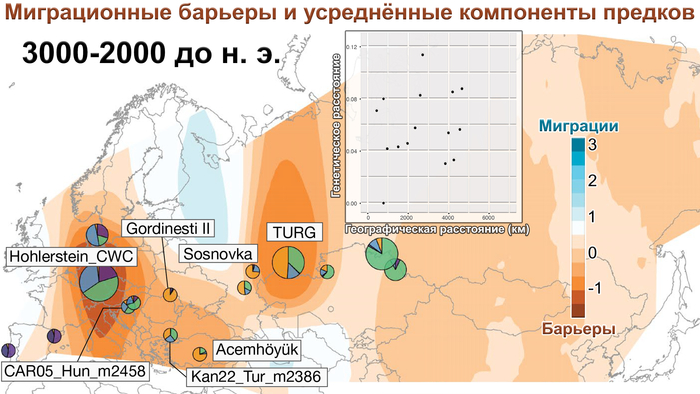

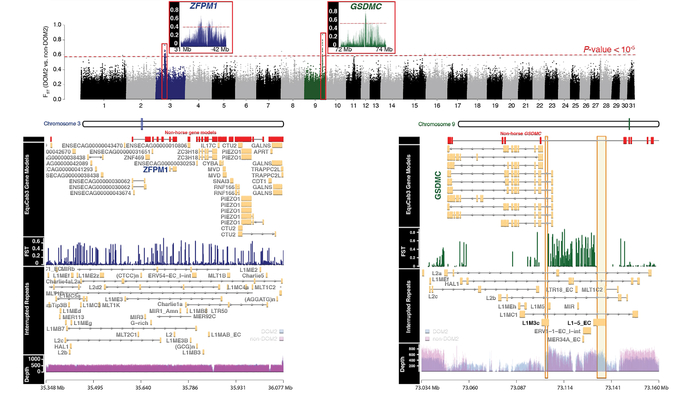

Новое исследование дает представление об истории индоиранцев на юге Центральной Азии, используя фактические данные для отслеживания популяционной истории вплоть до железного века. Как было предложено предыдущими генетическими исследованиями, а также подтверждено историческими и археологическими данными, носители индоиранского языка появились в Центральной Азии задолго до носителей тюркских и монгольских.

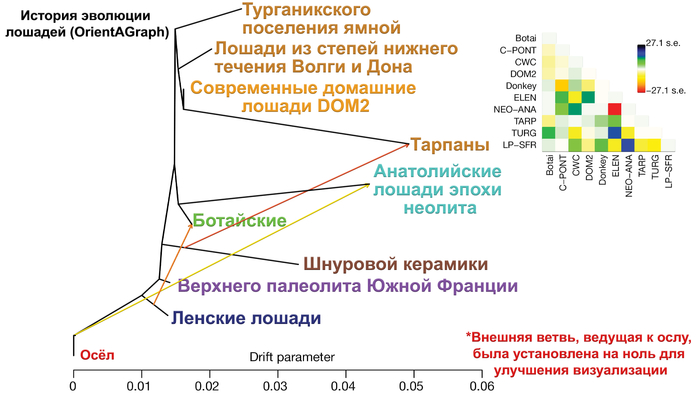

Главное событие в основе индоиранской родословной на юге Центральной Азии произошло на рубеже бронзового и железного веков, в результате смешения местных групп Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и населения, генетически связанного с андроновской культурой, возможно, с финальной стадией цивилизации Окса. При этом степная группа, смешавшаяся с бактирйцами, не имела восточноазиатского происхождения, что согласуется как с археологическими, так и с генетическими данными о том, что люди восточноазиатского происхождения, начали появляется в Центральной степи только в конце железного века.

Поскольку кочевники конца бронзового и железного веков генетически очень неоднородны, авторы считают, что источник происхождения западных степей, найденный в южной части Центральной Азии железного века, возможно, еще не определен. Интересно отметить, что поток генов между Степью и южной частью Центральной Азии шел в двух направлениях. Недавнее исследование показало, что поток генов от людей из Бактрии и Маргианы, способствовал генетическому формированию скифов. Новые результаты в сочетании с предыдущими исследованиями убедительно подтверждают гипотезу, основанную на археологических свидетельствах, о том, что цивилизации южной Центральной Азии, начиная с Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, и культур западной степи имели прочную культурную связь.

Стоит упомянуть, что помимо данной работы в другом исследовании, конца прошлого года авторы, используя геномные данные южной части Узбекистана от бронзового века до железного, сообщают об увеличении примеси, связанной со степью, в железном веке по сравнению с популяциями бронзового века в регионе Бактрии и Маргианы.

Источник степного происхождения, был определён как степные популяции позднего бронзового века, которые смешались с местными популяциями, связанными с более ранними обитателями Бактрийско-Маргианского археологического комплекса, преобладающими в этом регионе. Однако миграция и смешение со степными источниками не заменили существовавшую ранее иранскую и анатолийскую родословную, связанную с земледельцами.

Популяции Узбекистана железного века моделируются как смесь иранских земледельцев (31-39%), анатолийских земледельцев (30-34%) и представителей степи (15-17%) а также с добавлением незначительного вклада от западных охотников собирателей. Популяции железного века Узбекистана также демонстрируют незначительную генетическую связь с популяциями Южной и Восточной Азии, предполагая миграции. А в целом население Узбекистана железного века было ближе к современным европейцам, чем к современным узбекам. Но тут стоит отметить, что эта схожесть обусловлена не происхождением от европейцев, а общими компонентами в генофонде, как анатолийские земледельцы и степные кочевники. Но позже в Узбекистан был поток генов из Восточной Азии и Сибири, который и привёл к формированию современного генофонда в этом регионе.

Однако в отличие от Узбекистана результаты работы по индоиранским популяциям Центральной Азии, демонстрируют замечательный пример генетической преемственности со времен железного века, несмотря на очень интенсивную миграцию населения в этом районе со времен бронзового века.

Помимо этого, как и предыдущие работы, настоящее исследование не показывает влияния арабской культурной экспансии в Центральной Азии на генетическое разнообразие носителей индоиранского языка, несмотря на то, что эта экспансия привела к изменению языка таджиков.

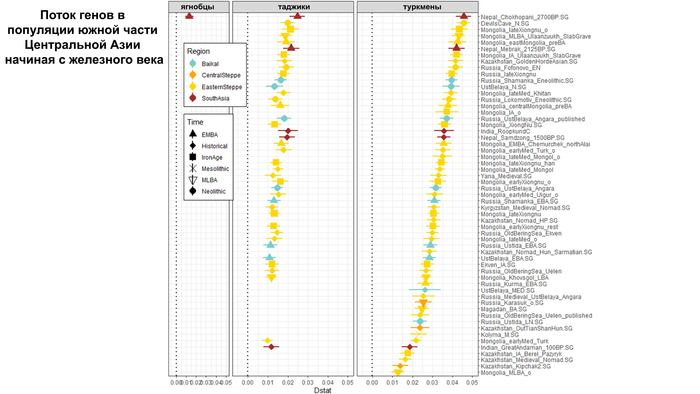

Помимо этого, также не выявлено потока генов из Ирана, несмотря на персидскую культурную экспансию, которая привела к языковому переходу от восточноиранского языка к западноиранскому у таджиков - в то время как ягнобцы сохранили свой язык, относящийся к северо-восточной подгруппе восточной группы иранских языков. При этом ягнобцы характеризуются генетической стабильностью с течением времени, что может быть связано с их долгосрочной изоляцией из-за труднодоступности долины реки Ягноб. Имеющиеся данные свидетельствуют о том, что разделение между ягнобцами и таджиками произошло по меньшей мере 1000 лет назад, что объясняет высокую генетическую дифференциацию, наблюдаемую у индоиранцев в предыдущих исследованиях. Это подразумевает, что ягнобцы могли бы послужить хорошим примером генофонда, присутствовавшего в Центральной Азии до миграционных волн, которые привели к нынешнему генетическому разнообразию, несмотря на произошедший сильный дрейф. Хотя количество восточноазиатских предков из-за смешения с современными тюрко-монгольскими группами остается низким, даже у таджиков, что согласуется и с предыдущими выводами, в которых учёные отметили лишь незначительное влияние двигавшихся на запад гуннов и монголов на индоиранские группы Центральной Азии. Авторы работы обнаружили у ягнобцев, таджиков и туркмен незначительный поток генов, связанный с охотниками-собирателями Байкала, около тысячи лет назад, что свидетельствует о недавней волне миграции на запад со стороны Алтая после железного века. Эта недавняя волна может быть связана с появлением тюрко-монгольских языков в Центральной Азии, что было продемонстрировано и в других работах за последние 10 лет.

Кроме того, данные подтверждают генетическую однородность среди ягнобцев, таджиков и туркмен, несмотря на их культурные и, особенно, языковые отличия, хотя и с некоторыми генетическими различиями, возникшими в результате различных моделей потоков генов у таджиков и туркмен.

Примечательно, что в новой работе авторы засвидетельствовали ранее неизвестное событие примеси из Южной Азии у таджиков, несмотря на свидетельства такой примеси у иранских туркмен.

Согласно предыдущим археологическим исследованиям, известно, что разнонаправленный культурный обмен с Южной Азией имел место быть, еще в период энеолита: в частности, от культуры Сиалк и других иранских культур в направлении Белуджистана или от культуры Гёксюра в Туркмении до южного Афганистана. В противоположном направлении, с юга на север, керамика типа Мундигак III в провинции Кандагар находит параллели вплоть до Бадахшана на северо-востоке Афганистана, а материалы из Белуджистана и раковины, используемые в ожерельях и браслетах из Аравийского моря, найдены на участке Саразм в Таджикистане, что свидетельствует о торговом обмене на большие расстояния.

Интересно, что генетическая близость между группами южной части Центральной Азии и Южной Азии уже была предложена для образцов Бактрийско-Маргианского археологического комплекса и поднимает вопрос о сроках этого потока генов. Дата смешения с южноазиатскими компонентами, полученная исследователями, совпадает с переходом с восточного на западноиранский язык у таджиков и связывается с персидской экспансией 1500 лет назад.

Наконец, случай с туркменами является ярким примером того, как население меняет язык и культуру без существенных генетических изменений. Действительно, тюркоязычные народы, населяющие всю Евразию, являются результатом нескольких кочевых миграций, которые охватывают территорию от Сибири до Восточной Европы и Ближнего Востока, через Центральную Азию и происходили в течение длительного периода, с V по XVI век.

Несколько предыдущих исследований показали, что в регионах, за пределами Центральной Азии, тюркоязычные народы генетически похожи на своих географических соседей без чётких генетических различий.

А это указывает на замену языка в этих регионах, на тюркские, благодаря доминированию элит, а не замене населения. Туркмены вписываются в эту глобальную модель, но являются исключением в своем регионе. Потому как, другие тюркоязычные популяции Центральной Азии, такие как киргизы или казахи, демонстрируют другой генетический профиль с явным доминированием восточноазиатских и байкальских компонентов, что свидетельствует о более значительной примеси кочевников из Южной Сибири и Монголии, которые датируются примерно X-XIV веками. А небольшое количество восточноазиатских предков у туркмен было связано с примесью, датируемой примерно XV веком, то есть немного позже первой примеси в Центральной Азии, и может происходить от этих тюрко-монгольских групп. А генетическая близость туркмен к современным западноевразийским популяциям, отмеченная в более ранних исследованиях, обусловлена общим степным происхождением. При этом в целом случай с туркменами представляет собой еще один пример, когда язык и генетика не совпадают, ставя под сомнение идею о распространении языков только по средствам миграций.

Источник: Guarino-Vignon, P., Marchi, N., Bendezu-Sarmiento, J. et al. Genetic continuity of Indo-Iranian speakers since the Iron Age in southern Central Asia. Sci Rep 12, 733 (2022). doi.org/10.1038/s41598-021-04144-4