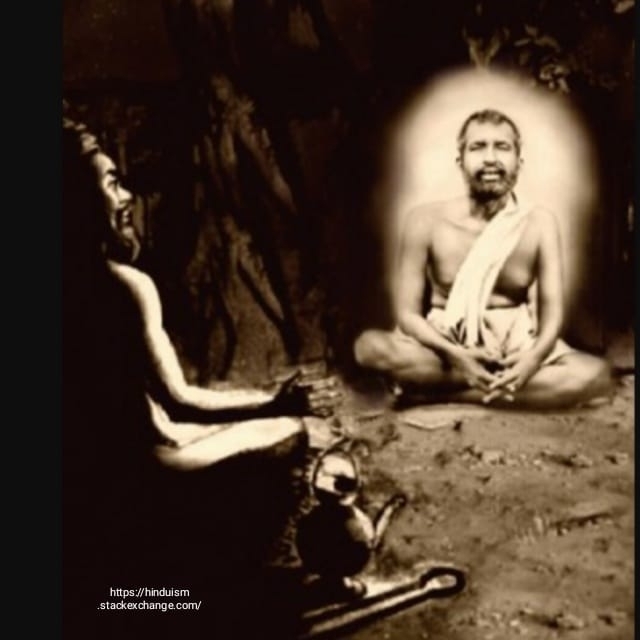

Тотапури пришел в Дакшинешварский храмовый сад ближе к концу 1864 года. Скорее всего родом из Пенджаба, он был главой одного из монастырей в этой провинции Индии и претендовал на руководство семью сотнями санньясинов. Воспитанный с самой ранней юности на дисциплинах Адвайта веданты, он смотрел на мир как на иллюзию. Боги и богини дуалистического поклонения были для него просто фантазиями обманутого ума. Молитвы, церемонии, обряды и ритуалы не имели ничего общего с истинной религией, и к ним он был полностью равнодушен. Развивая настойчивость и непоколебимую силу воли, он освободил себя от привязанности к чувственным объектам относительной вселенной. В течение сорока лет он практиковал суровую дисциплину на берегу священной Нармады и в конце концов осознал свою тождественность с Абсолютом. С того времени он скитался по миру как освобожденная душа, как лев, освободившийся из клетки. Покрытый только набедренной повязкой, он проводил свои дни под небесным сводом как в бурю, так и при сияющем солнце, поддерживая свое тело скудной пищей подаяния. Он ходил к устью Ганга. На своем обратном пути вдоль берега священной реки, ведомый таинственной Божественной Волей, он остановился в Дакшинешваре.

Тотапури сразу увидел, что Шри Рамакришна был подготовлен стать учеником веданты и предложил посвятить его в ее тайны. С разрешения Божественной Матери Шри Рамакришна согласился на предложение. Но Тотапури объяснил, что только санньяси может воспринять учение веданты. Шри Рамакришна согласился отречься от мира, но с условием, что церемония его посвящения в монашеский орден будет проведена втайне, - чтобы пощадить чувства его старой матери, которая жила с ним в Дакшинешваре.

В назначенный день, в ранний утренний час в Панчавати был разведен огонь. Тотапури и Шри Рамакришна сели перед ним. Отблески пламени играли на их лицах. "Рамакришна был маленьким черноволосым человеком, с небольшой бородой и сияющими глазами, удлиненными, темными, слегка косыми, которые никогда не бывают совсем открыты, но от этого еще лучше видят, вовне и внутри, с белыми зубами, полуоткрытым ртом и чарующей улыбкой, приветливой и лукавой. Среднего роста, очень худощавый и удивительно хрупкий, с темпераментом в высшей степени нервозным, сверхчувствительным к малейшему дуновению радости или боли, душевной и физической, - живое отражение всего, что проходит перед зеркалом его двойного, внутреннего и внешнего взора". Другой, сидящий напротив, возвышался как скала. Он был очень высок и крепок - твердый и несгибаемый дуб. Его тело и ум были из железа. Он был сильным вожаком мужчин.

В горящем перед ним пламени Шри Рамакришна исполнил ритуалы разрушения своей привязанности к родственникам, друзьям, телу, уму, органам чувств, эго и миру. Прыгающее пламя проглотило все это, делая посвященного свободным и чистым. Огню были преданы и священный шнурок с прядью волос, завершая его разрыв с кастой, полом и обществом. Последним он раз и навсегда сжег свое желание наслаждения, со всем самым святым, свидетелем которому он был. Он произнес священные мантры, давая заверения в непричинении вреда всем существам, которые были только проявлениями его собственного Я. Обряды завершились, ученик получил от гуру набедренную повязку и одеяние цвета охры - эмблемы его новой жизни.

Учитель и ученик направились к хижине для медитаций, стоящей неподалеку. Тотапури начал передавать Шри Рамакришне великие истины веданты.

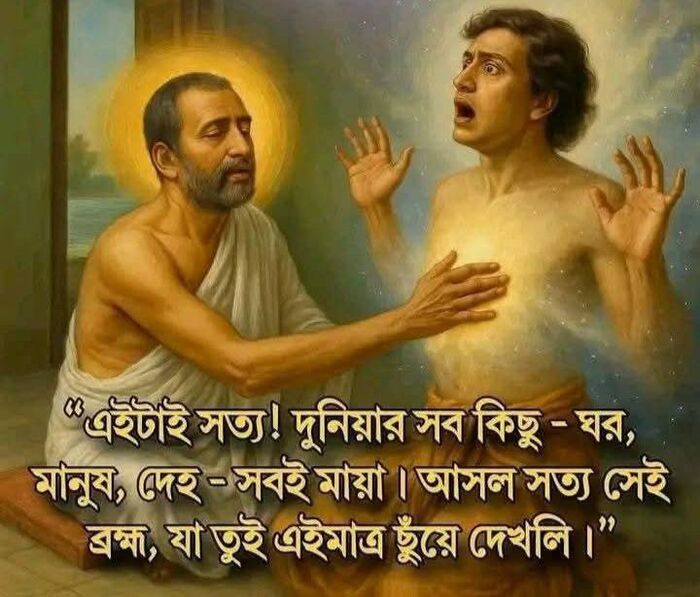

"Брахман, - говорил он, - является единственной Реальностью, всегда чистый, всегда озаренный, всегда свободный, вне ограничений времени, пространства и причинности. Хотя по видимости раз деленный именами и формами посредством непостижимой силы майи - этой чародейки, делающей невозможное возможным, Брахман на самом деле Един и неделим. Когда искатель погружается в блаженство самадхи, он не воспринимает время и пространство или имя и форму - порождения майи. Все, что находится во владениях майи - нереально. Оставь это. Разрушь тюрьму имени и формы и выпрыгни из нее подобно стремительному льву. Нырни глубоко в поисках Я и постигни Его через самадхи. Ты увидишь, что мир имен и форм исчезает в пустоте, а ничтожное эго растворяется в Сознании Брахмана. Ты постигнешь свою тождественность с Брахманом, Абсолютным Существованием-Знанием-Блаженством". Цитируя Упанишады, Тотапури сказал: "То знание пустое, посредством которого человек видит, или слышит, или познает другое. То, что поверхностно - бесполезно, и никогда не сможет дать настоящего счастья. Но Знание, посредством которого человек не видит другого, или не слышит другого, или не познает другое, которое вне двойственности - является великим, и через такое Знание человек достигает Бесконечного Блаженства. Как может ум и чувства схватить То, что сияет в сердце каждого как Вечный Субъект?"

Тотапури велел ученику отвлечь свой ум от всех объектов относительного мира, включая богов и богинь, и сосредоточиться на Абсолюте. Но эта задача не была легкой даже для Шри Рамакришны. Он был не в состоянии отвлечь свой ум от Кали, Божественной Матери Вселенной. "После посвящения, - рассказывал однажды Шри Рамакришна, описывая этот случай, - Нангта начал учить меня различным положениям Адвайта веданты и велел мне полностью отвлечь ум от всех предметов и нырнуть глубоко в Атмана. Но несмотря на все мои усилия, я не мог полностью перечеркнуть царство имени и формы и привести свой ум к необусловленному состоянию. Мне было не трудно отвлечь ум от всех мирских объектов. Но лучезарная и такая близкая фигура Блаженной Матери, Воплощения сущности Чистого Сознания, вставала передо мной живой реальностью. Ее чарующая улыбка на давала мне пройти в Великую Потусторонность. Снова и снова я делал попытки, но всякий раз Она вставала на моем пути. В отчаянии я сказал Нангте: "Это безнадежно. Я не могу поднять свой ум к необусловленному состоянию и встать лицом к лицу с Атманом". Он заволновался и резко сказал: "Что? Ты не можешь? Но ты должен". Он бросил взгляд вокруг. Найдя кусок стекла, он схватил его и вонзил его мне между бровей. "Сосредотачивай ум на этой точке!" - загремел он. Тогда с суровой решимостью я снова сел медитировать. Как только грациозная форма Божественной Матери появилась передо мной, я использовал свою различающую способность как саблю и разрубил Ее пополам. Последний барьер упал. Мой дух тут же поднялся выше относительного плана, и я погрузился в самадхи".

Шри Рамакришна три дня оставался полностью поглощенным в самадхи. "Правда ли это?" - воскликнул Тотапури в изумлении. "Возможно ли, что он за один день достиг того, что у меня потребовало сорока лет напряженной практики? Великий Боже! Это поистине чудо!" Наконец, с помощью Тотапури, ум Шри Рамакришны спустился на относительный план.

Тотапури, монах самых ортодоксальных взглядов, никогда не оставался на одном месте больше трех дней. Но в Дакшинешваре он пробыл одиннадцать месяцев. Он тоже должен был кое-чему научиться.

Тотапури не имел понятия о тяжкой борьбе обычных людей на поле страсти и желания. Сохранив через всю свою жизнь простодушие ребенка, его смешила мысль о том, что человек может быть сбит с пути своими чувствами. Он был убежден, что этот мир есть майя и обречен на исчезновение. Закоренелый не-дуалист, он не верил в Личного Бога. Он не верил в ужасный аспект Кали, и тем более - в Ее милостивый аспект. Музыка и воспевание святого имени Бога были для него только вздором. Он высмеивал растрачивание эмоций на поклонение Личному Богу.

Биография Шри Рамакришны Парамахамсы