Зима 1990-1991. Где живут оленеводы. Часть 41

Продолжаю рассказ о своей жизни и работе в замечательном городе Нарьян-Маре в самом начале 90-х годов. В первой части я рассказывал о сложностях подготовки к полевому сезону: Зима 1990-1991. Где живут оленеводы

Во второй части рассказ про Нарьян-Мар и про пожар, а также выезд в поле: Зима 1990-1991. Где живут оленеводы. Часть 2

В третьей части я расшифрую для вас слово "романтика": Зима 1990-1991. Где живут оленеводы. Часть 3

Полуночный преферанс

Любая геофизическая работа хоть в лесу, хоть в тундре начинается с подготовки профиля, вдоль которого будут проводиться геофизические исследования. Профиль – это длинная и относительно прямая линия, которая прорубается в лесу топографами. Они же размечают её пикетами через равные расстояния: 25, 50, 100 метров в зависимости от шага геофизической съёмки. В тундре профиль рубить не нужно, поэтому топографы уже через пару дней радостно отчитались что профиль длиной в 10 километров они уже сделали и разметили через 50 метров. Ну ещё бы! Ведь они гоняли по тундре на «Буране», втыкая в снег пикеты по спидометру.

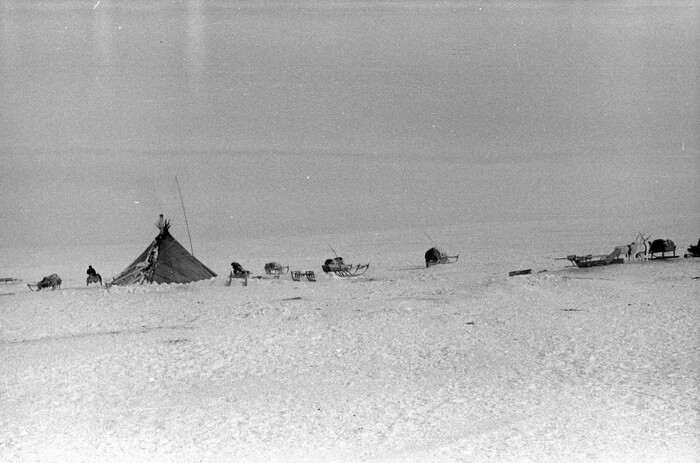

Как оказалось, радовались топографы рано, поскольку через пару дней все пикеты с профиля попросту исчезли. Совсем. Небольшое детективное расследование привело начальника топоотряда Володю Власкова в чум оленеводов, кочевавших со своими оленями километрах в 15 к северу от нашей полевой базы.

Дерево в тундре – величайшая драгоценность, поэтому местные ненцы практически всегда заняты поисками дров. Представляете как обрадовались оленеводы, наткнувшись на длинную дорогу, утыканную хорошими досками, исписанными какими-то странными надписями типа ПР 1, ПК 102? «Ай-ай-ай! Какие глупые русские! – подумали ненцы, - столько добра бросили!» И заботливо собрали все пикетажные столбики на профиле. Расставаться с ними они, естественно, не желали. Крепко почесав в затылке, Володя поехал на базу, где собрал все ненужные доски. Снова съездил к ненцам и отдал их в обмен на пикетажные столбы. Правда, посмотрев в хитрые узкие глаза оленеводов, через несколько дней заменил деревянные пикетажные столбики железными, нарезанными из арматуры, а пикеты отдал ненцам. Для них дрова в тундре гораздо важнее, чем для нас.

Да и вообще, геофизики привнесли в тундру явное разнообразие: по утрам в тракторных следах копошились куропатки и пуночки, поскольку в колеях гораздо проще добраться до скрытых снегом ягод и травы. За птицами охотились лисы и песцы, которые хоть и побаивались людей, но ради куропатки всегда готовы были подойти поближе к страшным железным зверям, оставляющим длинные следы. О пикетажные столбы научились чесаться олени – ну а где ещё в тундре найти вертикально стоящую палку, о которую так приятно почесать спину. Вот только зайцы нас игнорировали – видимо не было у нас ничего, что могло бы заинтересовать косых.

Топографы вновь разметили профиль и на работу вышли буровики на своём «ушатике» - буровой установке УШ-24, смонтированной на тракторе ЧТЗ-130, обутом в широченные болотные гусеницы. Через пару дней славный парень Атабек закинул свои гантели, которыми он хотел заниматься по вечерам, в самый дальний угол балка под дружный смех бурового мастера Петра и помбура Юрки. Всё же таскать целый день шнеки весом под 100 кг оказалось гораздо более серьёзным занятием, чем все гири и гантели вместе взятые.

Буровики возле своего агрегата, ну и Женя мой к ним присоседился. Вечно радостный Атабек с поднятой рукой, суровый Пётр у рычагов и Юра со шнеком. Обратите внимание на ширину гусениц!

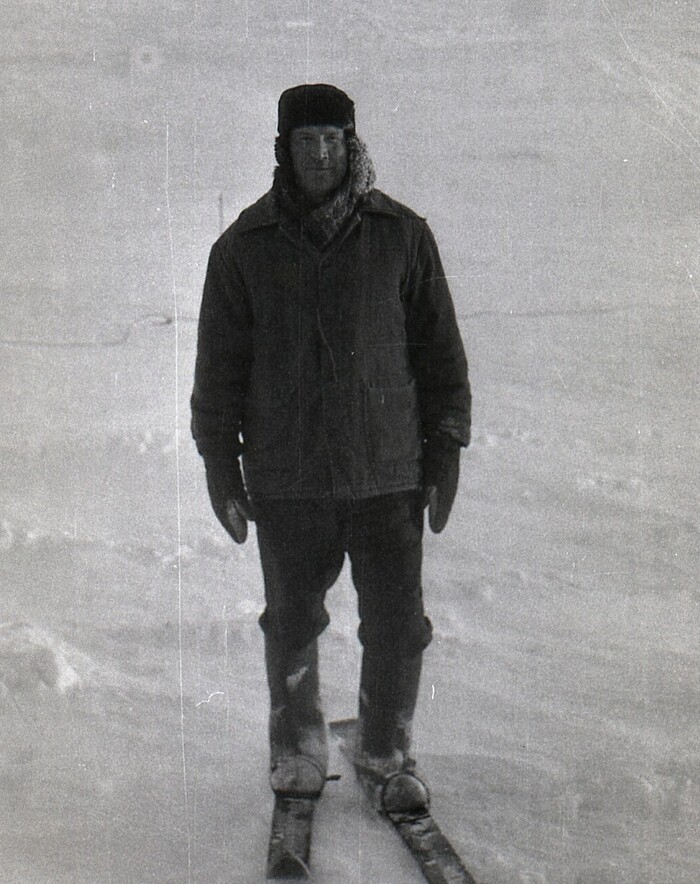

Следом за буровиками на профиль выдвинулась и наша геофизическая бригада. Работа наша была не пыльная, но снежная. В центре установки стояла измерительная станция Марса, а наши с Игорем генераторы вальсировали вокруг неё, на одной точке разъезжаясь от измерителя в разные стороны, а на следующем пикете съезжаясь снова, таская за собой километровый хвост в виде толстенного медного провода.

Моя генераторная станция во всей красе. Вдалеке на сопке виден пупырь (так их местные называют) - их в тех местах довольно много было. Что это такое вообще непонятно: то ли какой то ориентир для оленеводов, то ли курган, а может вообще что-то природное.

На каждой новой точке я подключал один конец провода к генератору, а мой рабочий Женя уходил на дальний конец, чтобы подключить дальний конец провода стальному тросу, затолканному в пробуренную скважину. Пока он ходил, я настраивал генератор – электричество я получал от трактора с присобаченным к нему генератором переменного тока на 220 вольт, который преобразовывал в постоянный уже на своём генераторе. Включать его я опасался, поскольку ток в 50 ампер и 500 вольт мог весьма неплохо поджарить Евгения. Нет, на генераторе, конечно, стоял блокиратор на этот случай, но вдруг он не сработает? Лучше всё же не рисковать. Тем более что Женю поначалу весьма сильно запугали местные юмористы: «Ну, Женя, не повезло тебе. Дима парень молодой, забудется и включит генератор и останутся от тебя одни валенки. Ты адресок-то подскажи, куда их, если что, выслать». В общем, поначалу Женя откровенно побаивался работать со мной, но через пару дней успокоился, поняв что поджаривать его в мои планы не входит.

Моя первая бригада в полном составе на фоне генератора. Обратите внимание, какой здесь у Жени взгляд - сразу видно что бывший начальник. Ну а Иван опять сеть плетёт.

Вообще за этот сезон Женя стал выглядеть значительно лучше, чем во время летнего сезона, когда он был практически классическим опустившимся бичом с рыхлыми мышцами и опухшим лицом. Постоянная работа на свежем воздухе подтянула все его мышцы, а должность завсклада дала дополнительный толчок к возвращению в нормальную жизнь. Нет, пока он был всё тем же Женей, но в нём уже явно угадывались черты бывшего начальника участка большого производства Евгения Николаевича. Каждый вечер, закончив работу, он огладывал себя и спрашивал:

– Ну как? Я похудел?

– Похудел, похудел! – отвечал я. – Скоро ветром сдувать начнёт.

Женя радостно улыбался и усаживался на крыльцо ждать забиравший по вечерам рабочих и буровиков с профиля вездеход. Ну а мы с Иваном оставались на профиле, поскольку каждый день гонять станцию туда-сюда неудобно, а поддерживать в ней постоянную температуру приходилось всё время. После ужина Иван заваливался спать. Вот насколько я жаворонок, но он перебивал меня на раз: спать ложился часов в 8 вечера, вставал часа в 4 утра, а в 6 часов уже будил меня, включая свой радиоприёмник на полную мощь.

Сидеть в балке под храп соседа – удовольствие ниже среднего, поэтому я сразу же согласился ходить по вечерам в гости на станцию к Марсу, куда приходил и Игорь со своего генератора. Естественно, что ходили мы туда не просто так. Нет, конечно! Мы ходили, чтобы расписать очередную пульку в преферанс. Ради этого стоило прогуляться по ночной тундре за пару километров под светом Луны.

Преферанс – это не просто ещё одна карточная игра, вроде тысячи, дурака или какой-нибудь буры. Это целая культура со своими традициями, кодексом поведения и своеобразными шутливыми фразочками и советами: «под игрока – с семака, под вистующего – с тузующего», «Господа! Почему не сыграл мой козырный туз? – Расклад, батенька» или «хода нет – ходи с бубей». В преферанс нельзя играть на бегу, второпях: он требует вдумчивости, сосредоточенности и канделябра со свечами на случай неудачного хода партнёра. Партия, называемая пулькой, может длиться часами, а иной раз и больше, поэтому и любим преферанс всеми геологами и геофизиками нашей бескрайней родины, потому что это если и не самое лучшее, то одно из самых замечательных занятий длинными вечерами в зимней тундре. Под свист ветра и поскрипывание балка́.

Играли не на интерес (вообще не помню, чтобы в поле в карты на интерес играли, разве что на спички да на сигареты), но по общему итогу проигравший должен был отвести остальных в ресторан по приезду с поля. Поэтому результаты всех игр заносились в отдельную тетрадку, хранившуюся в станции у Марса. Игра зачастую затягивалась глубоко за полночь, так что к себе на генератор я возвращался уже в полной темноте.

Классные это были прогулки! По хрустящему снегу под светом Луны, звёзд и северного сияния. Под пар изо рта и морозное пощипывание неприкрытого одеждой лица. В полной, абсолютной тишине, которую я слышал только в тундре. Даже в ночном лесу всегда есть какие-то шумы, поскрипывания старых деревьев и лёгкий шелест листвы над головой. А здесь тишина была настолько полной, как будто все звуки в мире исчезли и остался один только скрип снега под ногами. Наверное, именно в этих ночных походах я начал воспринимать тундру как нечто большее, чем просто большое заснеженное поле.

И возможно мне очень сильно повезло, что не встретил я во время своих ночных прогулок ни волков, ни росомах.

***

Вот и написана очередная часть моей истории. Приятного чтения! Ну а от вас по традиции прошу критику, вопросы, пожелания. В общем, пишите - мне ваши комментарии помогают писать лучше.