Голубь мира

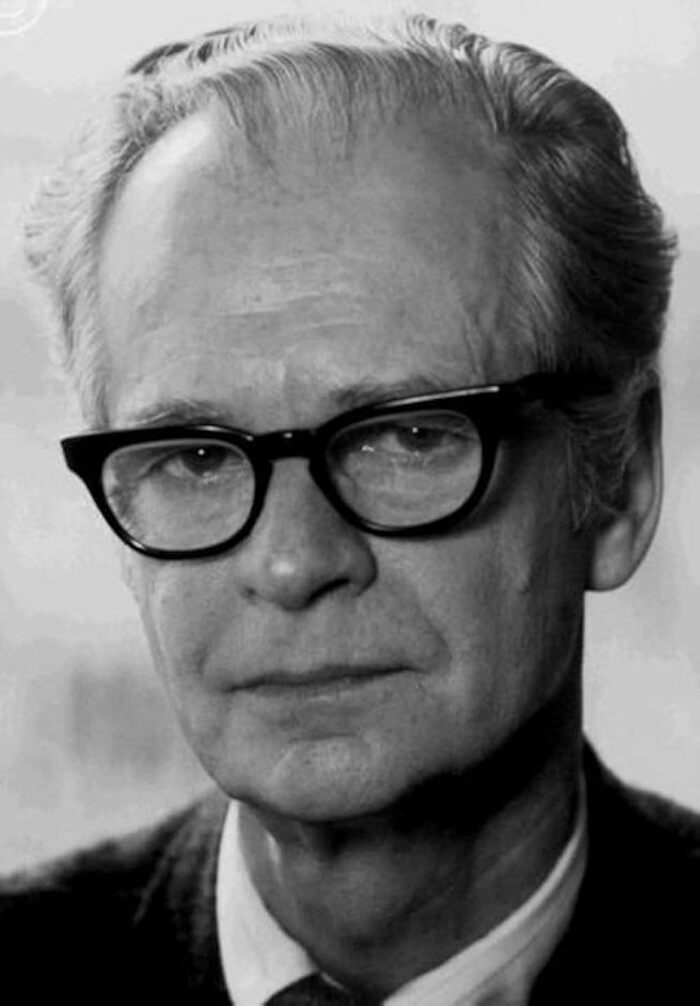

Во время Второй мировой войны американским инженерам от военных была поставлена замысловатая задача - создать управляемую ракету. Изобретатели предлагали самые разные варианты решения проблемы, но все они были несовершенны и требовали времени на доработку. Тогда эта задача была широко известна в научных кругах; знал о ней и ставший в будущем знаменитым в своей области психолог-бихевиорист Фредерик Скиннер. И хотя его сфера интересов кажется предельно далекой от создания бомб, где требуется физика и инженерное дело, ему было что предложить.

Учёный вспомнил, что способности, нужные для эффективного наведения ракеты, он уже видел у голубей, за которыми ему доводилось наблюдать во время своих прошлых экспериментов. Эти птицы способны резко менять траекторию, обладают отличной маневренностью и прекрасным зрением. Кроме того, у Скиннера уже был большой опыт работы с ними. Сложив все эти факты, он пришёл к следующей идее: голубь сидит в ракете, которую сам же и наводит на цель - наземную или морскую.

Но как научить голубя - птицу, скажем честно, не самую интеллектуальную (это не ворона или попугай) - столь сложному поведению, да ещё такому, что приведёт его к неминуемой гибели? Здесь то и пригодился прошлый опыт Скиннера в области бихевиоризма, из которого он взял принцип оперантного научения.

Оперантное научение - это один из базовых механизмов обучения у человека и животных, при котором поведение формируется через последствия: действие -> результат -> изменение вероятности повторения этого действия в будущем. Если действие приводит к приятным последствиям, оно повторяется чаще, и наоборот, если последствия неприятные - реже.

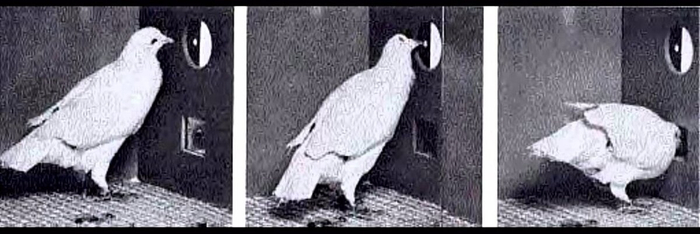

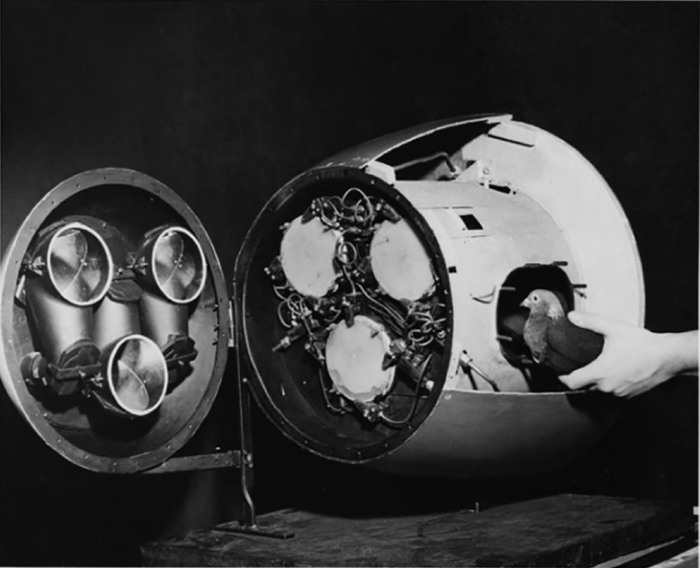

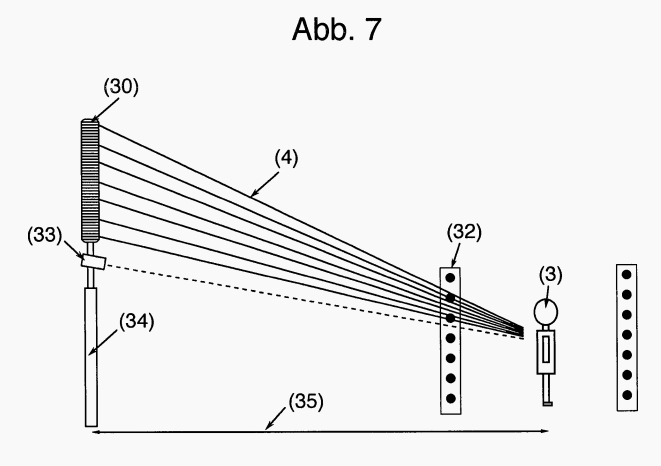

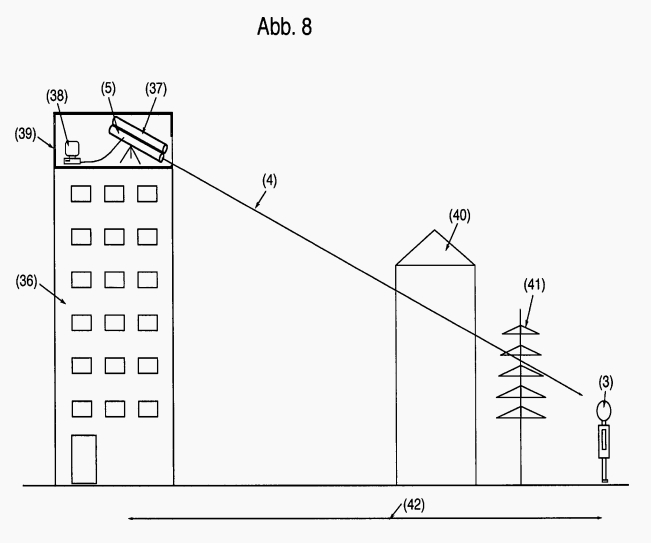

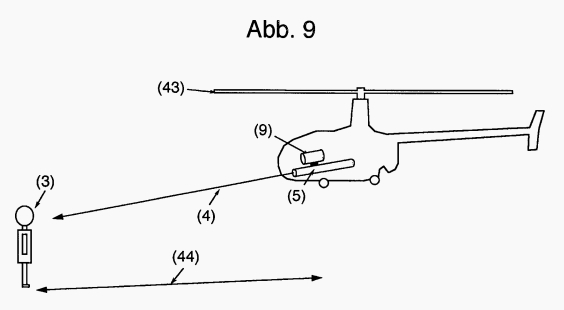

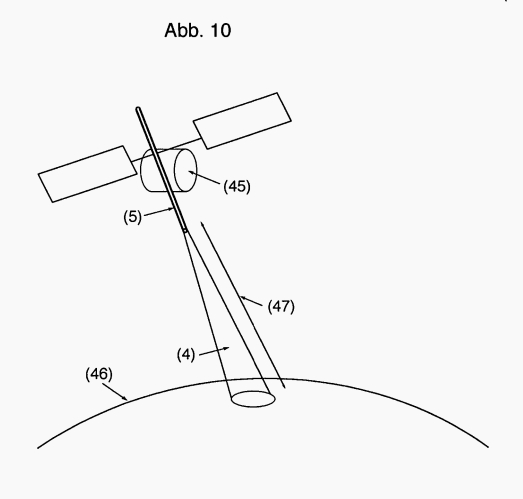

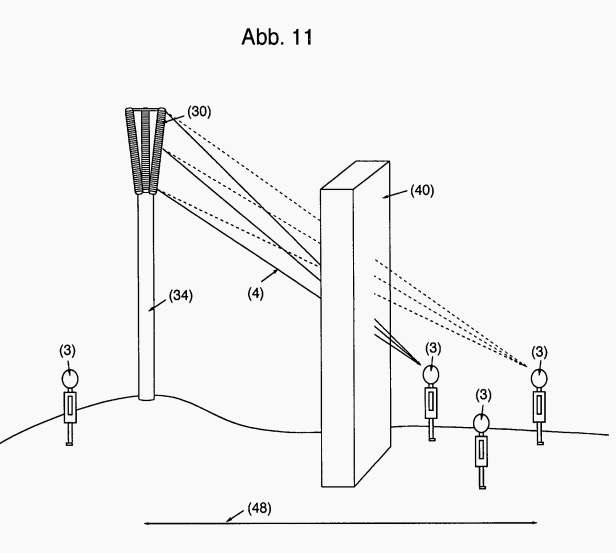

В данном случае птиц заранее учили клевать изображение цели на экране. Если они делали всё правильно, получали награду в виде еды, что закрепляло нужное для Скиннера поведение. Затем, если голубь прошел обучение и идеально повторял необходимые действия, он переносился в носовую часть ракеты, тело его жестко фиксировалось, двигаться могла только голова, а напротив птицы располагался сенсорный экран, на котором отображались вражеские цели. Чтобы нажатия клювом регистрировались, пернатому пилоту надевали металлический наклювник. Принцип работы был прост: если цель находится посередине экрана, нажатия голубя не влияют на курс; если же цель смещалась вправо или влево, голубь, нажимая клювом на неё, посылает сигнал, корректирующий траекторию ракеты через встроенные в неё механизмы.

Позже Скиннер развил идею и поместил в ракету уже три голубя где у каждого была своя оптическая система, которой он управлял. Добавление двух птиц выполняло задачу сглаживания случайных ошибок одного голубя и компенсировало паузы в нажатиях. К идее отнеслись скептически, однако демонстрации подхода Скиннера всё же были удачными и дальнейшим развитием проекта заинтересовалась частная фирма «General Mills». Голубям проводили стресс-тесты для имитации экстремальных условий, с которыми они столкнуться когда отправятся в свой последний полёт: звуки выстрелов, яркие вспышки от взрывов, экстремальные перепады давления и температуры. Несмотря на всё это, птицы адаптировались и показывали отличные результаты.

Благодаря этому даже удалось получить финансирование от Управления научных исследований и разработок, однако в 1944 проект приостановили из-за более приоритетных направлений.

В 2024 году за этот проект Скиннеру посмертно присудили Шнобелевскую премию - пародия на Нобелевскую, которую дают за бессмысленные и курьёзные исследования, чей девиз «за достижения, которые заставляют сначала засмеяться, а потом - задуматься». Но вот что интересно: в 1948 году ВМС США возобновляют исследования поменяв название на Проект «Orcon» пытаясь понять можно ли использовать голубей для ракет класса "воздух-поверхность", попутно улучшая системы наведения и тренажеры для обучения. Спустя 5 лет проект снова закрыли - на этот раз окончательно. Тем не менее наследие у проекта неплохое: разработали технологии затем использовавшиеся в других местах, например электропроводящее стекло в командных центрах кораблей ВМС США и при подготовке шимпанзе в программе НАСА «Меркурий», а также были получены новые знания в области кибернетики и бихевиористской психологии. Такого вклада у большинства лауреатов Шнобелевской премии вы не найдёте.

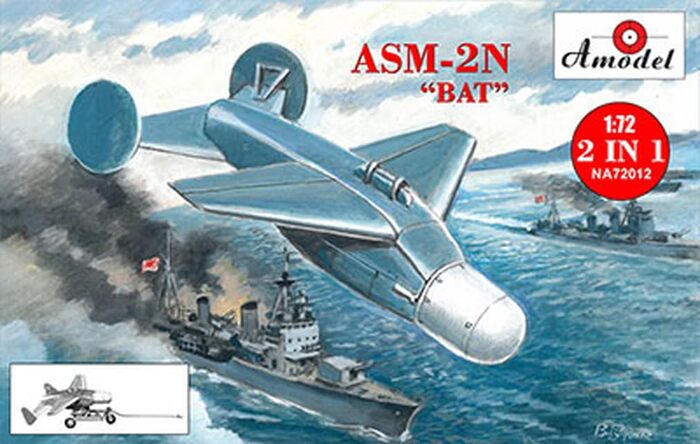

Как уже упоминалось, проект "Голубь" в 44-ом закрыли, отдав предпочтение более перспективным разработкам. Самой удачной и окончательно принятой на вооружение стала бомба ASM-N-2 Bat, также именуемая как “Летучая мышь”. Название говорит само за себя: идея в том, чтобы использовать технологию похожую на систему эхолокации летучих мышей. Наведение происходило через активную радиолокацию: в носу стоял миниатюрный радар, который сам «видел» цель и корректировал курс.

И вот обратите внимание на ироничность всей этой ситуации. Подход Скиннера можно описать как: использование навыков и умений животного, которое делают частью технологии, предварительно обучив его нужному поведению. Животное здесь важная часть технологии, которую правильно "настраивают" методами бихевиоризма. А проект, который в итоге приняли, работает по принципу: взять поведение, навык, особенность функционирования животного, полученные им в ходе эволюции, и скопировать с помощью технологий - при этом не трогая само животное. Ни одна летучая мышь не пострадала!

Но во всех этих случаях животный мир, и если шире - природа, выглядят как отличник, у которого человечество вечно пытается списать. И если создатели "Bat" решили просто подсмотреть решение, чтобы потом переписать своими словами, то Скиннер просто вырезает из чужой тетради часть страницы с ответом и приклеивает в свою.

К сожалению понять эффективность предложенной Скиннером идеи уже не представляется возможным - не было даже одного пуска ракеты с голубем в реальных условиях. Но что насчёт самой концепции?

Естественно мы пользуемся животными для передвижения, им находили применение в военных целях (собаки, слоны, верблюды, дельфины и даже свиньи). Животным хотели найти применение в разведке, неудачный (по крайней мере так говорят) «Acoustic Kitty» - специальный проект ЦРУ, разработанный в 1960-х годах с целью использования кошек в шпионских миссиях для слежки за сотрудниками посольства СССР в США.

Ещё животным часто доверяют такой тип задач который я бы характеризовал как: обнаружение, распознавание, выявление: поиск взрывчатых и наркотических веществ собаками или крысами, поиск трюфелей свиньями. Или вот, например, в Африке, где туберкулез всё такая же опасная и распространенная болезнь, научились использовать африканских сумчатых крыс для определения заражённых образцов мокроты. Туберкулёзные образцы крысы распознают по запаху и за 10 минут могут проверить около 50 проб. Им самим туберкулез не страшен - копаясь в отходах и мусоре, они получили от него иммунитет. Правда есть 10% погрешность ответа, но это, видимо, та цена которую приходится платить за скорость и дешевизну.

Но ни в одном из этих примеров животное не засовывают в какое-то устройство и не делают частью механизма. Получается, подходу Скиннера так и не суждено воплотиться, и голубь-пилот всего лишь одно такое чудачество экстравагантного учёного? Не совсем. Однажды гений инженерной мысли всё же явил себя и представил абсолютно "скиннеровскую" идею.

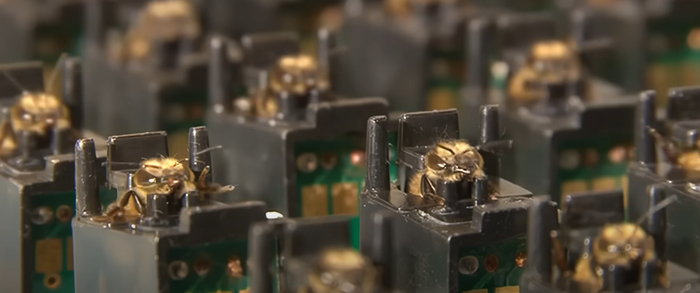

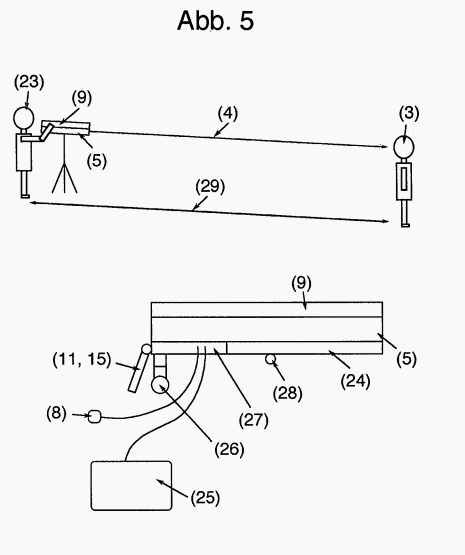

Представьте: вы - пчела, занимаетесь абсолютно обычными пчелиными делами. Но вдруг кто-то подходит к улью и начинает поочередно засасывать вас какой-то трубкой. Жертвой неизвестного становитесь и вы. Отсортировав, вас помещают в маленькую коробочку и ставят в холодильник - чтобы понизить температуру тела. Из холодильника извлекают, но позже фиксируют так, чтобы подвижной осталась только голова. Затем каждая особь проходит тест на способность высовывать свой хоботок, когда ей дают сахарный сироп. Если у неё это получается, её принимают на работу и теперь дают запахи взрывчатых веществ, делая позитивное подкрепление в виде всё того же сахарного сиропа после каждой такой пробы. Результат - теперь, ощущая эти запахи, пчела будет высовывать свой хоботок.

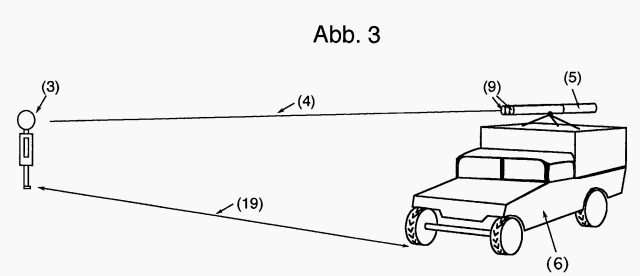

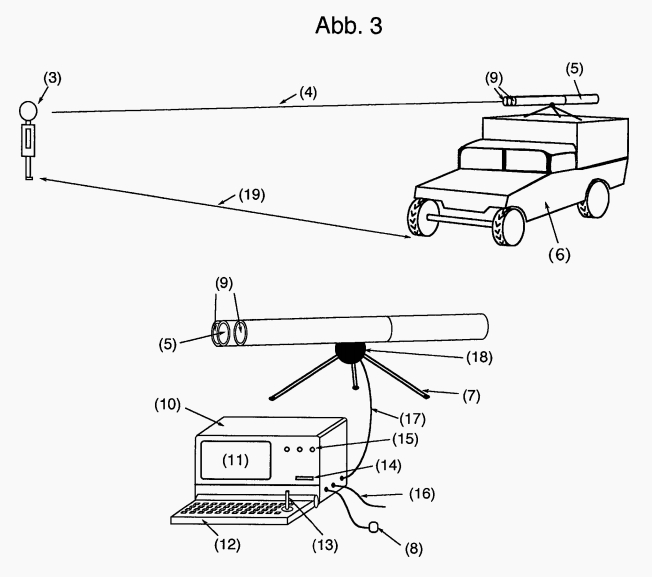

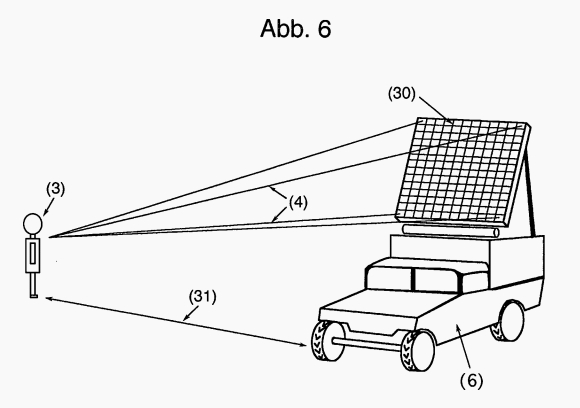

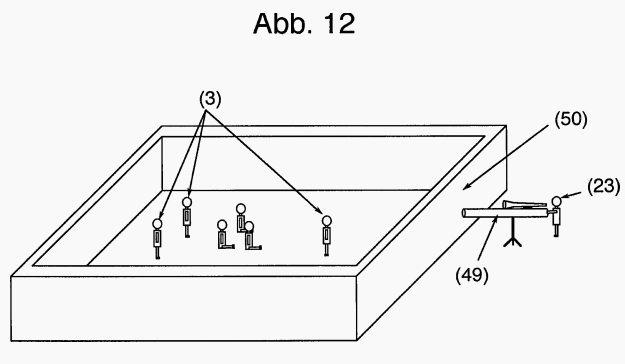

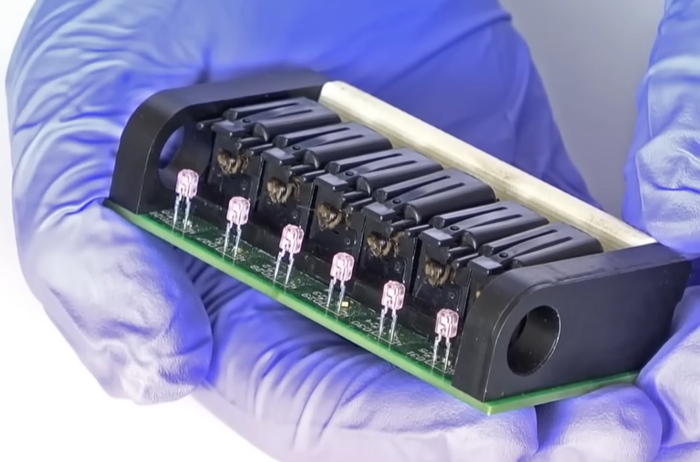

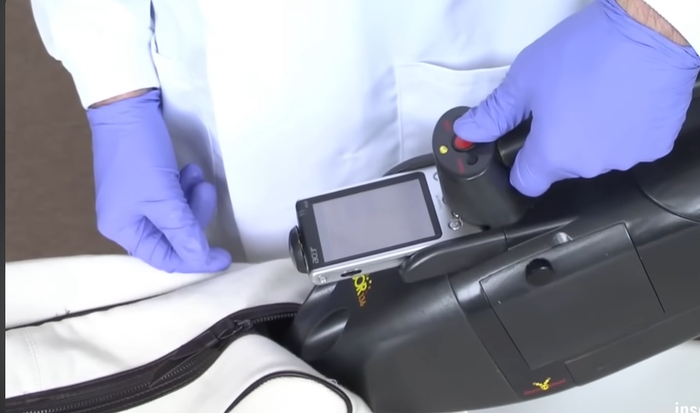

Затем шесть пчёл помещаются в картридж, картриджей тоже шесть, и все они встраиваются в устройство для проверки объектов. Встроенная камера с распознаванием изображений определяет сколько пчёл в картридже отреагировали на запах: чем больше - тем выше вероятность, что в проверяемом грузе спрятана взрывчатка. Второй вариант фиксации высовывания хоботков - с помощью инфракрасного светодиода. Прелесть идеи в том что, пчёл из разных картриджей можно натренировать на разную взрывчатку, тем самым по активности конкретного картриджа понять возможный тип взрывчатого вещества.

Если вы ставите под сомнение эффективность этого решения по сравнению с теми же собаками - зря. Обучение пчёл измеряется часами, в то время как для собак уходят месяцы тренировки. Пчёлам требуется всего лишь сахарный сироп, а разные этапы процесса, такие как засовывание их в маленькие контейнеры и обучение, всячески автоматизируют и ускоряют. А самое главное - такая "пчелиная командировка" длится всего лишь несколько дней после чего их отпускают обратно в улей. Представьте, как им потом сложно объяснять своим собратьям, где они были и что там делали.

Вот бы ещё пчёлы после выявления взрывчатки вылетали из картриджа и жалили съёмными металлическими жалами пытавшегося её пронести человека, а затем возвращались обратно. Думаю, Скиннер расплакался бы от счастья если бы это увидел. Ведь здесь всё как он завещал: животное как часть технологии, используется несколько особей, чтобы уменьшить вероятность ошибки, перед использованием они проходят специальное обучение и используется оперантное научение.

А вот последнее - не совсем так. Возможно, некоторым из вас, идея оперантного научения напомнила всемирно известный эксперимент Павлова с собакой, у которой звонок колокольчика начал вызывать слюноотделение. Однако разница между ними есть и она очень важная.

Суть Павловского эксперимента в том, что нейтральный стимул (например, звонок) начинает вызывать ту же реакцию, что и безусловный стимул (еда). Сначала еда вызывает слюноотделение, затем еда и звонок, а через несколько повторений одного звонка достаточно. Здесь собака не делает никакого нового действия, а лишь непроизвольно реагирует.

У Скиннера животное совершает действие самостоятельно, и получает результат своего действия, который влияет на то, будет ли оно повторять его снова.

И вот поэтому пчёл обучают не по Скиннеру, ведь им просто сделали связь с сахарным сиропом и запахом взрывчатки, который до этого для пчелы ничего не значил, а вытягивание хоботка это рефлекс, врожденный и автоматический, возникающий когда пчела ощущает что-то вкусное. Сложного и нового поведения как в случае с голубем здесь нет. Бихевиористы уважительно относились к деятельности Павлова, как и Скиннер часто упоминавший его в своих работах, поэтому противоречия здесь нет. В аспекте обучения - это Павлов, технически же - Скиннер.

Вот так на смену не сумевшим показать себя в деле голубям-пилотам-камикадзе пришли картриджы с пчёлами-детекторами.