Наука | Научпоп

Как изучать наших предков по современным племенам?

"Антропологи говорят, что древних людей можно изучать по современным племенам. Но ведь современные племена живут в XXI в., пьют кока-колу и пользуются разными благами цивилизации. Как по ним можно изучать наших предков?" - спрашивает наш подписчик.

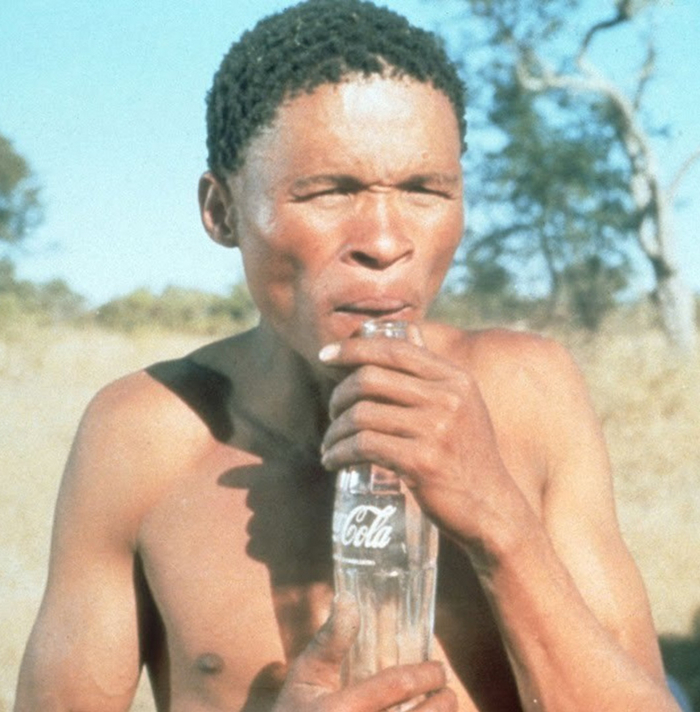

Отвечает Станислав Дробышевский: "По племенам, распивающим кока-колу, ничего изучать нельзя, конечно. А вообще ещё в XIX веке учёные знали, что современные «дикари» – не то же самое, что и верхний палеолит. С этим никто и не спорит. К тому же современные традиционные народы на 90% никакие не охотники-собиратели, а земледельцы. И папуасы, и амазонские индейцы, и другие ребята по большей части земледелием занимаются. В нашей Сибири из охотников остались только кеты и юкагиры – и то у них есть и кузнечное дело, и металлоплавка, и много чего ещё. К палеолиту раньше были максимально приближены только австралийские аборигены, тасманийцы и жители Огненной Земли, самые северные индейцы и эскимосы с чукчами.

Но при этом, если этнографам надо посмотреть, как функционирует охотничий лук – или как охотятся с копьём, то надо отправляться к эскимосам. Правда, современные эскимосы живут в больших городах, а на охоту ездят на снегоходах, с рациями и ружьями… А если интересно, как охотятся в саванне – надо ехать к бушменам или хадза. Потому что они до сих пор охотятся с луком – пусть наконечники у их стрел уже металлические, да и ходят они не босиком, а в тапочках. Зато телефонов и кока-колы у бушменов и хадза, вероятно, нет.

Изучая такие народы, этнографы сталкиваются с «проблемой чёрного ящика». Пока все эти папуасы живут как в палеолите – изучать их крайне трудно. Потому что это может быть просто опасно! А как только учёные до этих ребят добираются и начинают изучать, без страха быть зажаренными, племена уже перестают быть «первобытными». И изучать становится нечего. Беда, в общем.

При этом, повторю, отдельные элементы «первобытных» народов отражают прошлое. В принципе, и у нас есть всякая обрядность, которая идёт из палеолита".

От «студня» до ударопрочного стекла: история изобретения акрила

Мы живем в век полимеров: пьем из пластиковых бутылок, складываем продукты в полиэтиленовые пакеты, ездим на автомобилях с резиновыми покрышками и носим костюмы из акрила — одного из первых и самых популярных полимеров. На что был похож этот материал и почему его путь от «изобретения» до успешного применения занял почти 80 лет?

Продукт энергетики

Полимеры — это соединения с длинными молекулами, состоящие из «кирпичиков» — мономеров. У акрилов в роли «кирпичиков» выступают акриловая и метакриловая кислоты — бесцветные жидкости с резким запахом. Акриловую кислоту чаще получают окислением пропилена — побочного продукта нефтепереработки, который образуется при крекинге.

Метакриловую кислоту обычно получают окислением углеводорода изобутилена (в промышленных масштабах его несложно выделить из побочных продуктов производства бензина) до полимера метакролеина, а затем окисляют и его. Существует альтернативный способ — сернокислое окисление органического вещества ацетонциангидрина. Его получают из ацетона, который, в свою очередь, можно произвести из пропилена или бензола — обычных продуктов нефтепереработки.

Остается лишь соединить «кирпичики» в единое целое — полимеризовать. Обе кислоты легко образуют цепочки полимеров. Также полимеризуются многие производные этих кислот — например, метилметакрилат, служащий основой для производства оргстекла, или акриламид, полимер которого добавляют в качестве стабилизатора в буровые жидкости.

Путь к славе

Акриловая и метакриловая кислоты были получены в XIX веке, а в 1877–1880 годах химик Вильгельм Рудольф Фиттиг открыл процесс полимеризации метакриловой кислоты. Однако коммерческая слава пришла к акрилу не сразу: поначалу ученым удавалось синтезировать лишь вязкие студенистые материалы, похожие на очень густой кисель. Где их можно было применить, никто не знал.

Лишь 1901 году химик Отто Рем опубликовал докторскую диссертацию о разнообразии продуктов полимеризации акриловой кислоты. Изучая полимеризацию эфиров метакриловой кислоты, Рем создал бесцветный прозрачный материал с характеристиками «между прочным гибким стеклом и жесткой резиной» — прототип оргстекла. Вдохновленный успехами, Рем объединился с банкиром Отто Хаасом, чтобы в 1907 году основать в Германии химическую компанию Röhm&Haas.

Производство шнека из оргстекла на предприятии Röhm&Haas в 1958 году. Фото Röhm&Haas / Института истории науки / sciencehistory.org

Действуя как предприниматель, а не как химик, Рем стремился к созданию материалов, востребованных на рынке. Это приводило к серьезным ошибкам. Например, в 1912 году фирма получила патент на «способ изготовления продукта со свойствами вулканизированной резины», однако идея провалилась: в отличие от каучука, акриловые полимеры не вулканизировались серой из-за своего химического строения. Похоже, негативный опыт пошел впрок: Рем начал привлекать к работе других химиков. Благодаря их исследованиям были разработаны новые способы получения «кирпичиков» акриловых полимеров.

Дальнейшее развитие акриловых полимеров затормозилось на долгие годы: сказывались желание компании сохранить свои разработки в секрете и непростая экономическая ситуация в Германии 1920-х годов. Тем не менее, к 1930-м на рынке появились гибкие акриловые полимеры, которые стали использовать для электроизоляции, и твердые вещества, которые можно было применять как ударопрочную и легкую замену стеклу. В 1940–1950-х акриловые полимеры добрались и до текстильной промышленности — появились акриловые волокна.

От гардероба до химической лаборатории

Сегодня акриловые полимеры встречаются повсюду: оргстекло можно обнаружить в химической лаборатории (из него делают линзы микроскопов, колбы, подставки, пробирки) и на заводе по производству автостекол (стекла в автомобиле — тоже органические). Из акриловых полимеров делают шумозащитные экраны для оживленных магистралей и торговые павильоны. Даже рекламные вывески и светящиеся таблички «Выход» в общественных пространствах не обходятся без этого материала — легкого, прочного, долговечного.

Из акрилового волокна, которое называют искусственной шерстью, изготавливают одежду: нарядные костюмы, уютные свитеры, теплые шарфы. Акриловой тканью обиты сиденья в автобусах и домашняя мягкая мебель. Подходит она и для изготовления детских игрушек, спецодежды, защитных чехлов — свойства ткани зависят от соотношения компонентов в составе и строения волокон. Так, если «разбавить» акрилом кашемир, одежда будет лучше держать форму и станет менее прихотливой в уходе. Если же в акрил добавить немного хлопка, ткань будет лучше впитывать влагу.

Акриловые краски появились в 1930-х, но известность завоевали к концу 1940-х — среди промышленников и художников. Яркие и быстросохнущие, в отличие от традиционных масляных, акриловые краски не боятся влаги, солнечных лучей, трещин и держатся практически на любой поверхности. В зависимости от добавок краски могут быть плотными и вязкими, как гуашь, или текучими, как акварель, переливаться на свету радугой или флуоресцировать под ультрафиолетовой лампой.

Во многих квартирах стоят акриловые ванны. Их делают из термопластов — термопластичных акриловых полимеров, которые при нагревании расплавляются до мягкого или жидкого состояния, а затем застывают, приобретая первоначальные свойства. Акриловые лаки, клеи, герметики, грунтовки и шпатлевки отличаются от аналогов стойкостью к механическим повреждениям и выцветанию и отсутствием неприятного запаха при нанесении.

Материалы из акрила ценят за долговечность и легкость, а благодаря нефтехимической промышленности — главному источнику сырья для производства акрила — такие полимеры еще и сравнительно дешевы, так что найти их можно и в геле для ногтей, и в искусственном камне для ландшафтного дизайна, и даже в медицинских протезах.

Оригинал статьи и другие материалы читайте на сайте журнала Энергия+:

https://e-plus.media/vse-publikatsii/

Он вам не ГМО

Не так давно я прочитал небольшую новостную статью в журнале “Вокруг Света”, от которой у меня знатно пригорело. Статья называется “Удача после 700 попыток: как в России создали первого в мире генно-отредактированного кролика”. К самим учёным, которые создали кролика, у меня особых вопросов нет, но вот подача этой истории стала поводом поговорить о довольно принципиальном для меня моменте.

На самом деле первого генетически-модифицированного кролика создали давно. У статьи 1985 года в журнале Nature под названием “Создание трансгеннных кроликов, овец и свиней с помощью микроинъекций” – более полутора тысяч цитирований. Тогда в геном животных встраивали химерную генетическую конструкцию, которая содержала ген гормона роста, к которому приделали регуляторную область от другого гена, кодирующего белок, отвечающий за защиту от токсичности металлов. Возникает вопрос: почему же тогда эти российские кролики первые?

Ещё в подзаголовке статьи есть уточнение, что технология, по которой созданы новые кролики, “принципиально отличается от создания ГМО”. Далее идёт противопоставление, что, вот, есть ГМО (генетически-модифицированные организмы), которые критикуются и содержат чужеродные гены, а это “генно-отредактированные организмы” (ГОО). И это другое. Здесь я приведу отрывок из заметки, претендующий на объяснение разницы:

“Генно-отредактированный организм принципиально отличается от модифицированного трансгенного с точки зрения технологии изменений. Во втором случае в геном животного добавляют новый ген, который бы не мог появиться там сам в естественных условиях, например, при скрещивании. И плюс к этому, чтобы его доставить, используется участок вирусного генома. В организм попадают сразу два чужеродных генетических материала, так еще и встраиваются они в случайное место в геноме, что может нарушить слаженное взаимодействие других генетических конструкций в нем. По этим причинам у трансгенной технологии есть противники. А вот генное редактирование использует только родной генетический материал: в организм не вводят никаких чужеродных генов, а изменяют те, что уже есть, чтобы получить нужные результаты”.

Когда-то давно я размышлял на тему ребрендинга термина ГМО. Очевидно, что исходный термин оказался неудачным и вызывает у людей неприятные ассоциации. Можно придумать другое слово, тогда и противников будет поменьше. В качестве шутки я даже предлагал ввести термин БОНГи вместе с их обязательной маркировкой. БОНГ – это биологический организм с неизвестными генами. Ирония была в том, что как раз генные инженеры обычно знают, какие гены и куда они встраивают, а вот при селекции или обычном скрещивании как раз получаются организмы с неведанными генетическими комбинациями, в детали которых обычно никто не вдаётся. Не может же природа создать ничего плохого (сарказм).

Но, если честно, идея с ребрендингом ГМО мне никогда не нравилась. Потому что, вместо того, чтобы бороться с надуманными фобиями и объяснять общественности молекулярную биологию с генетикой, мы как бы прогибаемся и говорим: “Да-да, вы правы, ГМО – это плохо, но вот вам совершенно другая технология”. Есть в этом и элемент манипуляции и поощрения иррациональности. Именно поэтому у меня так пригорело от приведенного выше отрывка про разницу между ГМО и ГОО.

Во-первых, с помощью современных технологий генетического редактирования вроде CRISPR/Cas9 и не только мы умеем создавать трансгенные организмы, у которых вставка “чужеродного” гена будет находиться в строго определённом месте. Встраивать в случайное место генома совершенно не обязательно. Хотя и это никогда не было настолько большой проблемой: даже если бы вставка была в случайном месте, ничто не мешает узнать, где именно она произошла и отобрать те особи, где она ничего важного не поломала. Благо, у млекопитающих важные гены составляют лишь малую часть генома.

Во-вторых, о добавлении нового “чужеродного” гена говорится как о чём-то особенно рискованном по сравнению с, например, редактированием или удалением какого-то уже имеющегося “родного” гена. Тут уместно напомнить читателям, что все известные генетические заболевания людей, начиная от серповидноклеточной анемии, гемофилии и муковисцидоза, заканчивая синдромом Вернера и прогерией, ведущими к преждевременному старению, и сотни других, связаны с изменениями уже имевшихся “родных” генов (иногда целых хромосом), причём исключительно естественным путем (в том числе в результате скрещивания). Сказать, что мутация безопасна или “не нарушит слаженное взаимодействие других генетических конструкций” только потому, что аналогичная мутация может появиться сама – это абсурд с биологической точки зрения.

В-третьих, на генах нет и никогда не было пометки, что этот ген кролика, а этот ген человека или паука. Организму плевать, чужеродный ген это или родной. Все гены состоят из одинаковых нуклеотидов, которые мы обозначаем буквами “A”, “T”, “G” и “C”. И некоторые гены разных видов очень похожи, вплоть до полной идентичности. Удвоение или утрата некоторых “родных” генов может привести к куда большим последствиям, чем добавление некоторых чужеродных. А может не привести. Всё зависит от конкретных генов. Именно поэтому вся эта классификация организмов на “естественные”, “трансгенные”, “генетически модифицированные” или “генно-отредактированные” не несёт никакого биологического смысла.

По факту мы все мутанты. И важен не способ или принцип генетических изменений, а конкретные мутации, которые произошли. Сказать, что организм выведен с помощью селекции, что он трансгенный или что в нём менялись только “родные” для него гены, значит не сказать совершенно ничего ценного для того, кто планирует эти организмы съесть. Это пустая информация в отрыве от описания конкретных изменений, которые произошли.

В-четвертых, даже если принять терминологию, что генетически-отредактированные организмы – “это другое”, никакая это не первая работа на кроликах. Например, в 2021 году была работа, где кроликам поломали их родной ген бета-глобина с помощью генетического редактирования (CRISPR/Cas9) и получили кроличью модель бета-талассемии. В 2020 году тем же методом были получены кролики с врождённым иммунодефицитом. Тут тоже менялись только “родные гены” и вообще воспроизводилась распространённая в природе, в том числе у людей, мутация с крайне неприятными последствиями. В 2019 году были созданы кролики, которым поломали два родных гена, связанных с липидным обменом – учёные наблюдали, как у них развивается атеросклероз.

Есть и более ранние работы, например, 2014 года, где у кроликов вырезали сразу несколько “родных генов”. Вы могли заметить паттерн, что, работая с уже имеющимися генами, можно много чего поломать. А можно кое-что улучшить, например, в работе 2021 китайские ученые поломали ещё один ген, связанный с липидным обменом, что привело к снижению воспаления и риска атеросклероза на жирной диете. Собственно, и в российской работе, по словам авторов, речь идёт об удалении гена, регулирующего липидный обмен, с целью улучшения массы тела и вкусовых качеств мяса. Ну а на мышах вообще есть куча работ, где выключение тех или иных генов продлевало жизнь. А ещё была знаменитая работа про создание “мышей-качков” с поломанным геном миостатина – белком, ограничивающим рост мышечной массы.

Итак, важна не технология редактирования ДНК, а какие конкретно гены являются мишенями. Нет ничего априори плохого или хорошего в ГМО, “трансгенных организмах”, “генетически-отредактированных организмах” и так далее. Но по сравнению с классической селекций у всех методов генной инженерии всё-таки есть одно преимущество: любые манипуляции с генами делаются осознанно, с пониманием функций редактируемых, доставляемых или выключаемых генов. В то время как природа пользуется исключительно методом проб и ошибок, создавая кучу мутаций с непредсказуемыми последствиями.

С одной стороны, я прекрасно понимаю позицию учёных, которые стараются отмежеваться от термина “ГМО”, чтобы их работы не получили общественного неодобрения. Мы знаем, что большинство людей, увы, пугаются, услышав страшное слово из трёх букв, чем прекрасно пользуются маркетологи, продавая “натуральные продукты без ГМО” по завышенной цене. Но, мне кажется, что решение должно лежать не в попытке переименоваться, а в честном донесении до широкой общественности, что ничего ужасного в новых технологиях изменения ДНК нет. Ну, или хотя бы не лить воду на мельницу таких страхов странными сравнениями.

И здесь пятая претензия к приведённому абзацу из обсуждаемой заметки. ГМО критикуют вовсе не потому, что “чужеродные гены” якобы могут что-то там поломать в слаженной работе генома. Давайте будем откровенны: просто большинство людей вообще не знают, что такое гены и мутации. На вопрос “верно ли, что обычные растения не содержат гены, а генетически модифицированные растения – содержат”, только 29% опрошенных в РФ отвечают правильно (“нет”). А в США, по данным департамента сельскохозяйственной экономики штата Оклахома, 82,28% респондентов выступили за маркировку продуктов, созданных с помощью генной инженерии, но также 80,44% респондентов выступили за обязательную маркировку продуктов, содержащих ДНК. Со времён, когда я писал "Сумму Биотехнологии", эти цифры могли устареть, но вряд ли сильно изменились.

Есть и магическое мышление в критике ГМО в духе “я съем ГМО – и сам генетически модифицируюсь”. Но сколько бы мы не ели генов картошки, ботва у нас из ушей не вырастает.

Мой призыв довольно прост: давайте устранять невежество, а не “неправильные” слова.

Как поддержать здоровье «фильтров организма»? Рассказали в Пермском Политехе

Несмотря на их небольшой размер, почки выполняют важную функцию в организме человека. Их основная работа — это непрерывная фильтрация крови, поэтому их часто называют «вторым сердцем». Во Всемирный день почки (14 марта) Лариса Волкова, доктор медицинских наук, профессор кафедры охраны окружающей среды Пермского Политеха, рассказала, что становится причиной самых распространенных заболеваний почек, какие продукты нужно ограничить в употреблении, чем опасна некачественная вода и бесконтрольный прием витаминов и какие анализы нужно сдавать регулярно, чтобы следить за здоровьем почек.

За сутки через почки проходит около 200 литров крови, где она очищается от ненужных органических, неорганических и токсичных веществ, продуктов азотистого обмена. Благодаря почкам из организма выводятся излишки жидкости и нормализуется водно-солевой баланс. Кроме того, они стабилизируют кровяное давление и уровень pH (кислотно-щелочной баланс), выработку витамина D и гормонов, например, эритропоэтина. Он поступает в кровоток при кислородном голодании и, попадая в костный мозг, стимулирует превращение стволовых клеток в эритроциты.

Что может способствовать развитию заболеваний почек?

Эксперт ПНИПУ Лариса Волкова отмечает постоянное недосыпание, переохлаждение, злоупотребление солеными и белковыми продуктами питания, чрезмерное употребление алкоголя, курение, малоподвижный образ жизни, нарушения в работе других органов, высокий уровень артериального давления, бесконтрольный прием лекарств, переполнение мочевого пузыря и даже резкое снижение массы тела. К болезням почек предрасположены люди, часто переносящие ангину, страдающие от диабета, системной красной волчанки, гипертонической болезни.

Кто чаще других сталкивается с мочекаменной болезнью?

При мочекаменной болезни, или уролитиазе, в мочевыводящей системе образуются песок и камни — конкременты. Со временем они могут значительно увеличиться в размерах. Согласно результатам исследования, с этой проблемой ежегодно сталкивается 3% людей. В особую группу риска входят мужчины в возрасте от 30 до 60 лет. У них мочекаменная болезнь возникает примерно в три раза чаще, чем у женщин.

Главные причины заболевания — наследственная предрасположенность к патологии почек и заболевания, которым сопутствует нарушение обмена веществ. Например, патологии эндокринной системы, врожденная недостаточность ферментных систем, из-за которой в организме наблюдается недостаток или избыток тех гормонов. У взрослых обмен веществ может нарушаться на фоне подагры, порфирии, кистозного фиброза, гемохроматоза, врожденной гиперплазии надпочечников и др.

Кроме того, способствовать появлению камней в почках могут еда и напитки, которые повышают секрецию желудочного сока, в том числе алкоголь, кофе, газированные напитки, пряности, острые закуски, а также соленые продукты, которые ускоряют выведение кальция из организма.

С какими еще болезнями почек сталкивается человек?

Пиелонефрит — инфекционно-воспалительный процесс, возбудителем которого чаще всего становится кишечная палочка. Гломерулонефрит — имунно-воспалительная болезнь, при которой страдают почечные клубочки. Развиться она может на фоне других инфекционных заболеваний, вызванных стрептококками, — острого тонзиллита, скарлатины, стрептодермии и др. На почках также могут формироваться кисты — доброкачественные новообразования.

По словам ученого ПНИПУ, почечная недостаточность острого и хронического характера означает, что почки не способны в полной мере выполнять свою функцию, и часть веществ, которая должна была покинуть кровоток, вернулась в него. Причиной почечной недостаточности могут стать различные патологии сердечно-сосудистой и мочевыводящей систем, травма, отравление сильными ядами и тяжелыми металлами и др.

Нефроптоз, или опущение почки, встречается у 2% трудоспособного населения в возрасте от 20 до 40 лет. К нему приводят занятия тяжелой атлетикой, чрезмерная физическая активность во время работы, например, если нужно носить тяжести, а также внезапное похудение.

Что значит — отбить почки?

— Почки — особенно важный, но хрупкий орган. Травмировать их легко. Выражение «бить по почкам», вероятно, дошло до нас со времен Древней Руси. Тогда рекрутов во время призыва проверяли на стойкость, нанося удары палкой по пояснице. Если после этого у юноши не появлялось примеси крови в моче, значит, рекрут был стоящий, и его принимали на службу, — рассказывает Лариса Волкова.

Травматическое повреждение почек — опасная патология, которая угрожает здоровью и жизни человека. Она приводит к нарушению целостности органа, повреждению почечной ткани и сосудов. Может быть изолированной или сочетаться с травмами других органов брюшной полости, легких, переломом позвоночника, ребер, костей таза.

Помните, что даже самый незначительный удар или ушиб может вызвать серьезные повреждения органа. Кровоизлияния в ткань почки могут сопровождаться образованием гематомы в почке, надрывами почечной ткани. При падении с большой высоты высока вероятность разрыва почки. Подавляющее большинство повреждений почки (85-90% случаев) обусловлено травмой, полученной из-за дорожно-транспортного происшествия, падения или нападения, а по тяжести повреждений относится к легким. Однако на полное восстановление функции почек потребуется 6–8 месяцев.

Какие симптомы указывают на то, что стоит проверить почки?

Отечность лица, ног;

необъяснимая потеря аппетита;

повышение температуры и давления;

затрудненное или, наоборот, непроизвольное мочеиспускание;

неприятные ощущения при опорожнении;

возникновение цистита;

частые позывы к мочеиспусканию, особенно, в ночное время суток;

появление в моче кровяных выделений.

Какие обследования назначает врач?

Если у пациента наблюдаются симптомы, характерные для почечной патологии, доктор назначает скрининг состояния почек — комплексное лабораторное исследование крови и мочи. К стандартным тестам относят: общий клинический анализ крови с определением скорости оседания эритроцитов и развернутой лейкоцитарной формулой; биохимический анализ крови на креатинин, мочевую кислоту, неорганический фосфор, общий белок и белковые фракции; анализы мочи — проба Реберга, исследования по Нечипоренко и Зимницкому.

— Чтобы выявить отклонения в работе почек, следует хотя бы раз в год сдавать

общеклинический анализ мочи, пробу крови на гликированный гемоглобин, гормоны щитовидной железы, на ВИЧ, гепатит В, сифилис, — советует Лариса Волкова.

Какие есть ограничения в еде у людей с заболеваниями почек?

Людям с мочекаменной болезнью нужно избегать продуктов, вызывающих повышенное выделение оксалатов (солей щавелевой кислоты) с мочой, — какао, шоколад, шпинат, бобовые. Стоит ограничить потребление жиров, сахара, картофеля, помидоров. Под запретом — потроха, полуфабрикаты и готовые консервы.

Негативно влияют на почки эфирные масла, бульоны, острый перец, пряности, грибы, редис, лук, чеснок, редька, щавель, шпинат, соленые, маринованные и квашенные овощи, жирные закуски, копчености, икра, мясные, рыбные и грибные соусы, перец, горчица и хрен. Из напитков противопоказаны крепкий кофе и минеральные воды, богатые натрием. Можно класть в блюда лавровый лист, лук легкой степени зажарки, из специй – корицу.

Почему особенно важно качество воды?

Питьевая вода содержит кальций, магний, фтор, йод, разнообразные соли и другие полезные вещества. При этом воду, в которой мало этих элементов, нельзя назвать полезной. Но при чрезмерно высокой их концентрации жидкость становится опасной. Например, некачественная вода чаще всего содержит избыточное количество соединений с кальцием.

Кальций активно участвует в процессах сокращения сердечной мышцы, выделении гормонов надпочечниками, в секреторной функции печени и многом другом. Недостаток микроэлемента в организме может провоцировать судорожные сокращения сердца, нарушение процессов свертываемости крови и нормального образования костей. При потреблении воды с малым содержанием кальция усиливаются негативные течения ряда болезней — рахита, гипертонии, ишемической болезни сердца и инсульта.

Много кальция организму тоже не нужно — это чревато отложением солей в почках и мочевыводящих путях, то есть приводит к мочекаменной болезни. Избыток этого элемента особенно опасен для детей, так как может спровоцировать замедление роста костей.

— Всемирная организация здравоохранения советует, чтобы нормы кальция в питьевой воде оставались на уровне 20-80 мг/л. Предельно допустимая его концентрация — 200 мг/л. При этом оптимальное количество воды — не более литра в час. Если пить больше положенного, то почки перестанут справляться, и организм начнет накапливать жидкость, — отмечает ученый Пермского Политеха.

Чем опасны для почек витаминные комплексы?

С наступлением весны многие испытывают нехватку витаминов в организме. В качестве решения люди назначают себе витаминные комплексы. Но кроме решения проблемы с дефицитом полезных веществ, это может привести к развитию патологий. Со слишком большим потреблением витаминов, растворимых в воде организм может справиться, выводя их вместе с мочой. Хотя излишек витамина С может стать причиной отложения солей щавелевой кислоты, что провоцирует образование камней в почках.

— Другая ситуация возникает при избытке жирорастворимых витаминов А, D, E и K. Они вызывают гипервитаминоз — передозировку. Американские исследователи доказали, что добавки с витамином D и кальцием увеличивают частоту возникновения мочекаменной болезни. Интоксикация витамином D также приводит к развитию острой почечной недостаточности. Но и дефицит его связан с повышенным риском альбуминурии – выделением белка с мочой. Это один из ранних признаков поражения почек, — объясняет Лариса Волкова.

Какие продукты будут полезны для почек?

Хорошую работу почкам обеспечивают фрукты, овощи, цельнозерновые, рис, орехи, семена, бобовые (фасоль, нут, чечевица, горох) — они содержат сложные углеводы, которые поддерживают здоровье сердца, кишечника и стабильный уровень сахара в крови, что благотворно сказывается на здоровье почек.

Лучшие продукты для почек с мочегонным эффектом: огурцы, листовой салат, кабачки, тыква, помидоры, морковь, свекла, запеченный или отварной картофель, клюква, яблоки, груши, цитрусовые, арбуз, дыня, петрушка, укроп. В качестве напитков выбирайте морсы, некрепкий чай, отвар шиповника.

На пользу пойдет употребление нежирных молочных продуктов, постного мяса, курицы, индейки, рыбы, морепродуктов, яиц, сои. Стоит добавить в рацион продукты, богатые омегой-3: жирную рыбу, авокадо, оливки, грецкие орехи и разнообразные растительные масла (кроме пальмового и кокосового).

Как надолго сохранить почки здоровыми?

По словам ученого ПНИПУ, существует несколько рекомендаций для сохранения здоровья почек. Прежде всего, не злоупотребляйте солью и мясной пищей, максимально ограничьте употребление консервов, пищевых концентратов, продуктов быстрого приготовления. Контролируйте массу тела — не допускайте избыточного веса и не сбрасывайте его резко. Не курите, не злоупотребляте алкоголем.

Следует пить больше жидкости. Необходимо пить 2-3 литра в день, особенно в жаркое время года: пресную воду, зеленый чай, натуральные морсы, компоты, фиточаи. Помогут регулярные занятия физкультурой, по возможности — 15-30 минут в день или по часу три раза в неделю. Можно просто ходить пешком, использовать лестницу вместо лифта. Не стоит также злоупотреблять пребыванием на солнце и не допускать переохлаждения поясничной области и органов таза, ног.

Важно не переусердствовать с обезболивающими средствами: отказаться или ограничить прием до 1-2 таблеток в месяц. Не принимать без назначения врача мочегонные препараты, не заниматься самолечением и не увлекаться пищевыми добавками. Людям, предрасположенным к заболеваниям почек, нужно контролировать артериальное давление, уровень глюкозы и холестерина крови.

Опасность хранят органические растворители и тяжелые металлы. Поэтому при работе с инсектицидами и фунгицидами (средствами от насекомых, грибка и паразитов на растениях), при ремонте и обслуживании автомашины необходимо пользоваться защитными средствами — перчатками и респираторной маской.

Невероятное чудо бессмертия: тайны эмбрионов

Есть такое сентиментальное клише: рождение ребёнка — это чудо. Но вы даже не представляете, насколько это на самом деле верно с точки зрения биологии. Посудите сами: из двух взрослых организмов природа создаёт один — или несколько — молодых. Представьте себе: женщине 37, мужчине 45, они встречаются и заводят клеточку, у которой отброшены все признаки старения. Потом эта клеточка делится-делится-делится — и получается новый организм, состоящий из триллиона клеток. Затем этот организм находит партнёра и — если он или она не чайлдфри, конечно — заводит своё потомство. Каждый из нас — это продукт непрерывной цепочки делящихся клеток. И все мы восходим к нашим одноклеточным предкам, которые обитали на Земле более миллиарда лет назад.

Омоложение возможно в процессе размножения. И тут кто-то скажет: ха, всё дело в сексе! Взрослые занялись любовью — взяли свои одноклеточные яйцеклетку и сперматозоид — и случилась магия. Я вас расстрою: секс тут ни при чём. Некоторые организмы воспроизводят себя бесконечным копированием — причём они делают это на протяжении десятков тысяч лет. Например, в Тасмании растёт симпатичный блестящий кустик — королевский остролист (Lomatia tasmanica). В высоту он может достигать 8 м, но интересен кустик не этим. Дело в том, что остролист абсолютно бесплоден — у него нет ни семян, ни плодов. Размножается он черенками — и всё его потомство абсолютно генетически идентично оригиналу. Вообще популяция остролиста — лишь около нескольких сот особей. Но при этом предок всех остролистов «жил» 43 тыс. лет назад. 43 тыс. лет остролист занимается клонированием!

Как размножаются звёзды

А ещё в американском штате Мичиган растёт гриб Armillaria gallica, он же опёнок толстоногий. Учёные выяснили, что все опята толстоногие — это единый организм с одной грибницей. Armillaria gallica около 2500 лет, её масса составляет около 400 т, а ещё своим мицелием гриб покрывает 70 гектаров площади под лесом. А в штате Орегон растёт другой гриб, Armillaria ostoyae, опёнок тёмный. В 1998 году исследователи определили, что грибница этого опёнка — не отдельные скопления, растущие по всему лесу, а гигантский целостный живой организм. Возраст Armillaria ostoyae — около 8500 лет, а занимает он площадь более 880 гектаров. Учёные даже прозвали его «чудовищным грибом».

Клонировать себя могут не только грибы и растения, но и, например, морские звёзды. Этим иглокожим можно отрезать одну ножку — и из ножки возникнет новое существо. Морские звёзды размножаются как вегетативно — то есть от них отваливается кусочек, из которого вырастает клон взрослой особи — так и половым путём. Да, звёзды тоже занимаются сексом — и на свет появляется генетически отличное потомство, что ускоряет эволюцию.

К чему я клоню? К тому, что в природе омоложение случается не только благодаря сексу. Некоторые земные организмы могут жить ужасно долго, просто воспроизводя свои молодые копии. Люди, которые философствуют, мол, всё умирает, всё тленно, «против роста энтропии не попрёшь», на самом деле ошибаются.

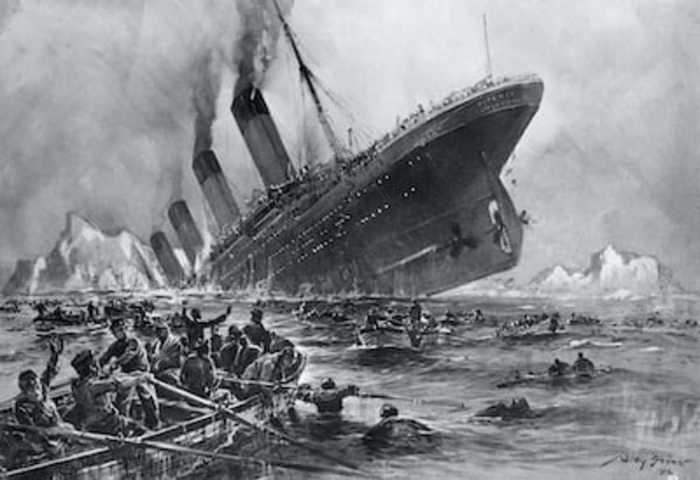

Как спастись на «Титанике»

Представьте, что мы — «Титаник», который несётся в сторону айсберга, то есть смерти. На «Титанике» находится множество пассажиров — это наши клетки. Есть клетки привилегированные — это пассажиры первого класса, у которых под рукой шлюпки. Об этих клетках всю жизнь заботились — чтобы они хорошо питались и не болели. Какие это клетки? Конечно же половые, ведь эволюция «заботится» прежде всего о передаче наших генов, в следующие поколения, а без половых клеток это невозможно. А вот 99% остальных клеток шлюпками не обеспечены. Обидно, что им суждено погибнуть, учитывая, что это и есть мы!

Но что если те блага, которые предназначены эволюцией для привилегированного класса клеток, могли бы достаться всему организму? Что, если мы раскроем и позаимствуем механизмы, омолаживающие половые клетки и эмбрионы, и устроим в организме равенство и своеобразный «коммунизм»?

Алексей Оловников и Ахиллесова пята копирования ДНК

Какие преграды могут встретиться на пути к бесконечному самоомоложению? В 1951 году биологи Леонард Хейфлик и Пол Мурхед показали, что существует предел количеству делений у взрослого организма. Учёные помещали клетки в пробирку — и там они делились 40-60 раз, а дальше старели и уже не делились. Так в науку вошёл термин «предел Хейфлика», который означает границу делений соматических клеток, то есть клеток тела.

Есть мнение, что этот предел — один из механизмов старения. Причём обратите внимание, что клеток, используемых в размножении, он очевидно не касается. Возникает вопрос: а 40-60 делений — это много или мало? Если мы возьмём одну клетку и последовательно поделим её 50 раз (то есть возведём 2 в 50 степень), получится 1 126 триллионов клеток. Столько клеток содержится примерно в тридцати людях — ведь всего у человека в теле порядка 37 триллионов клеток. Из одной клетки можно было бы «сделать» 30 людей — но у человека-то клетки постоянно обновляются, причём обновляются достаточно быстро. Каждый день у человека заменяется 0,25% клеток, то есть четверть процента. Получается, что одна клетка способна обеспечить 30 лет жизни. Если добавить одно деление (получится 51) — это уже 60 лет жизни. Все мы начинаемся с одной-единственной клетки. И если бы эта клетка могла поделиться всего 40 раз, то у нас просто бы не хватило клеток, чтобы получить хотя бы одного человека — мы бы даже не выросли. Поэтому от того, сколько раз могут поделиться наши клетки, зависит наше с вами будущее.

Ещё в 1971 году отечественный учёный Алексей Оловников обратил внимание на ахиллесову пяту копирования ДНК. Как происходит это копирование? Двойная спираль расплетается на две одиночных ниточки — одна половина делает одну копию, а другая вторую. Но этот процесс не может начаться с нуля. Нужен праймер — затравка, которая показывает, откуда начинать копирование. Она делается из РНК, которая потом удаляется. В середине хромосом дырки после удаления РНК заменяются на ДНК, а на концах хромосом этого не происходит. И поэтому каждый раз, когда ДНК копируется, она укорачивается на длину маленького «выпавшего» куска.

С такой проблемой не сталкиваются, например, бактерии. У них молекула ДНК — кольцевая, поэтому копирование можно начать с любого места. А вот у человеческих линейных хромосом есть начало и конец. И получается, что с возрастом при делении клеток эти концы медленно укорачиваются. По мнению Алексея Оловникова, наши с вами концевые участки хромосом что-то в природе должно восстанавливать. Учёный считал, что есть способ избавиться от предела делений — и это должно помочь в борьбе со старением.

Почему теломераза — это важно

Через 11 лет учёные Элизабет Блэкбёрн, Джек Шостак и Кэрол Грейдер подтвердили догадки Алексея Оловникова и открыли механизмы защиты хромосом теломерами и фермент теломеразу. Теломераза умеет достраивать кончики хромосом. Сначала исследователи обнаружили этот фермент у одного вида инфузорий, а затем — у человека. Оказалось, что теломераза — это не никому не доступный священный Грааль. Она есть во всех наших клетках, однако в некоторых клетках этот фермент «спит». В полную силу теломераза работает в стволовых, зародышевых, половых, эмбриональных и некоторых других клетках. И в них кончики хромосом не укорачиваются.

Сегодня в науке общепринято, что теломераза — это важный и полезный работающий фермент. Хотя раньше были скептики, которые, например, не верили в возможность клонирования. Они считали, что клонирование невозможно, потому что во взрослых организмах клетки уже старые, часть предела Хейфлика в них отыграна, молодую копию создать просто не получится. Однако выяснилось, что при клонировании в молодом эмбрионе активируется теломераза, кончики хромосом достариваются до нормального размера — и на свет появляется юная овечка Долли. Кстати, выяснилось, что теломераза очень хорошо работает у уже упомянутых морских звёзд, когда им нужно заново вырастить свои конечности.

Существуют и обратные ситуации, когда из-за генетической мутации кончики хромосом не могут достроиться — и теломеры очень быстро укорачиваются, что приводит к серьёзным генетическим заболеваниям. Пример такого заболевания — врождённый дискератоз. Пациенты с этим недугом страдают от пятен на коже, у них быстро седеют волосы, часто отсутствуют ногти... Но главные повреждения происходят не на поверхности организма, а внутри. В частности, из-за нарушений работы костного мозга появляется иммунодефицит, в 70 раз увеличивается риск некоторых онкологических заболеваний, в 500 раз повышается риск ряда сердечно-сосудистых заболеваний. Человек «ускоренно» стареет и живёт гораздо меньше, чем другие люди.

В общем, как и предполагал Алексей Оловников, теломеры, теломераза и старение — вещи связанные. Более того, оказалось, что, чем быстрее укорачиваются теломеры у разных видов животных, тем ниже их продолжительность жизни. И тогда же возникла идея борьбы со старением путём активации теломеразы и наращивания теломер. Правда, проблема заключалась в том, что теломераза также активна в раковых клетках, которые должны очень активно делиться. Учёные опасались, что наращивание теломер приведёт к повышенному риску рака. Поэтому исследователи вывели специальных мышей, у которых изначально были продублированы три противораковых гена. А ещё грызунам добавляли дополнительный ген теломеразы. Идея была такая: противораковые механизмы подавят онкологические заболевания — и теломераза будет не так вредна. В ходе исследования учёным удалось продлить жизнь мышам на 9-20% по сравнению с продолжительностью жизни грызунов, которым просто дублировали антираковые гены. А если сравнить совокупный эффект и активации теломеразы, и удвоения противораковых генов, то мы увидим, что продолжительность жизни грызунов увеличится аж на 40%.

Другая команда учёных просто наращивала мышам теломеры. Оказалось, что потомки грызунов с длинными теломерами живут дольше своих «обычных» сородичей — примерно на 10%. А ещё, вопреки теоретическим представлениям, такие мыши болеют раком не чаще, а реже.

Вакцина «Спутник» и факторы Яманаки

К сожалению, людям такой «мышиный» способ борьбы со старением не подходит. Ведь мыши в экспериментах уже рождались с усиленной теломеразой. А с чем родились, с тем и живём. Зато человеку может помочь генная терапия. Для тех же мышей её уже провели. Дело обстояло так: учёные положили внутрь оболочки вируса фрагмент ДНК с геном теломеразы, ввели его взрослым мышам. Это привело к продлению жизни примерно на 10-20%. И, что важно, случаи рака среди ГМ-грызунов не участились.

В 2022 году исследователи сделали похожую терапию, но на этот раз использовали «заразный» вирусный вектор, который умеет себя воспроизводить. Тоже с геном теломеразы. С этим вирусом мышам продлили жизнь больше, чем на 40%. В общем, у нас две хороших новости. Первая: изучая чудо омоложения, учёные обнаружили, что есть фактор старения, который можно «откатывать» назад. Вторая: это можно сделать очень дёшево. Недавно мы столкнулись с пандемией коронавируса, вакцины против которого стали доступны легко и быстро. При этом многие вакцины от ковида представляли собой сложные биотехнологические продукты: в вирусную оболочку препарата «засунули» ген коронавируса. Тут история похожая: ген теломеразы нужно «засунуть» в вирусную оболочку. Я думаю, такой укол может стоить столько же, сколько прививка «Спутник».

Второй секрет бессмертия: откат до «заводских настроек» генома

Но есть и плохие новости. Недостаточно удлинить теломеры, чтобы победить старение. Потому что укорачивание теломер — лишь один из факторов старения. Расскажу подробнее: у нас есть много типов клеток. Генетически клетки вроде бы идентичны, но при этом в них работают разные гены. Потому что к генам могут «приделываться» разные белки и химические метки. Эти эпигенетические метки, в свою очередь, активируют или выключают те или иные гены. Это нормально и очень нужно: каждый тип клеток выполняет свою работу — одни гены в нём работают, а другие «спят».

Как всё это дело мешает бессмертию? Когда мы стареем, эпигенетические метки могут стираться или образовываться в ненужном месте. В одних клетках перестают работать гены, которые должны в них работать, в других — включаются гены, которые должны спать. Возникает «эпигенетическое старение», которое настолько ярко выражено, что исследователи научились по нему определять биологический возраст человека и даже в некоторой степени предсказывать, сколько ему осталось жить.

К счастью, эти эпигенетические метки можно сбросить до заводских настроек. Это и происходит в эмбрионе, причём в несколько волн. И мы умеем этот процесс воспроизводить — причём в любом типе клеток. За это надо сказать спасибо Синьи Яманаке: учёный смог отредактировать 4 гена — те самые «факторы Яманаки» — ввести их во взрослую клетку и получить «откат» этой клетки к эмбриональному состоянию. Далее обновлённую клетку можно превратить в разные типы клеток — в мышечную, нервную или любую другую. Так мы можем омолаживать организм. Кстати, по поводу факторов Яманаки высказывались опасения — мол, тоже рак проявится. Действительно, один из факторов Яманаки оказался онкогеном — но выяснилось, что, если его выкинуть, то оставшихся трёх генов будет достаточно для «омолаживания».

Так давайте омолаживать все клетки в стареющих организмах! Увы, ни к чему хорошему это не приведёт: организм просто превратится в омоложенную бесформенную клеточную массу. Нам нужны специализированные клетки, поэтому надо как-то ограничить действие факторов Яманаки. Поэтому учёные решили, что стоит включать факторы Яманаки циклически — например, сделать так, чтобы эти гены работали только в присутствии некоторого вещества, которое поступает в организм раз в 1-2 недели. Таким вот способом учёным уже удалось частично «омолодить» мышей. Пока что не очень сильно, но направление очень перспективно. Недавно основатель Amazon Джеф Безос вложился в компанию Altos Labs, которая намерена заниматься эпигенетическим омоложением в медицинских целях.

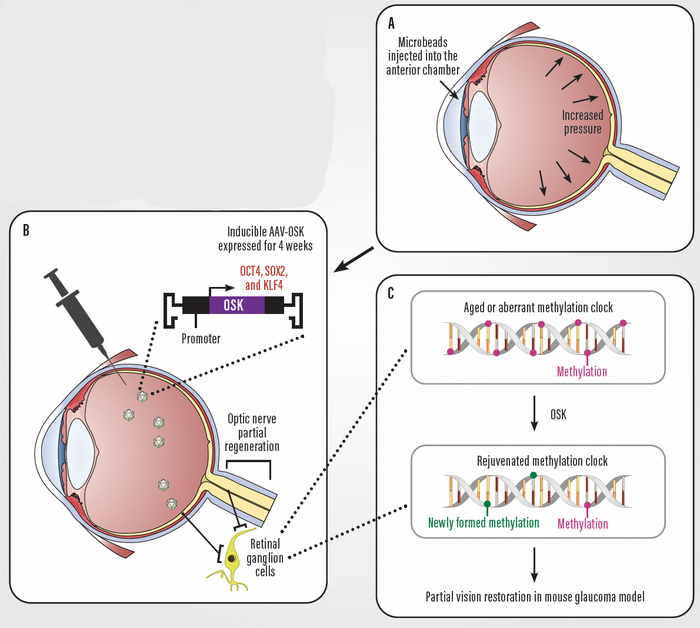

Одна из самых впечатляющих работ по применению эпигенетического отката была сделана на грызунах. Мышам с глаукомой ввели факторы Яманаки и восстановили им зрение. Возможно, в будущем подобные опыты станут проще и доступней: недавно исследователи и вовсе перешли к использованию малых молекул, которые подобраны так, чтобы имитировать действие факторов Яманаки.

Третий секрет бессмертия: избавляемся от мусора

В наших клетках накапливается мусор разной формы — повреждённые митохондрии, неправильно свёрнутые белки... Как нам от него избавиться?. Помочь может аутофагия — способность клеток переваривать свои ненужные, вредные или поломанные компоненты. Это делается с помощью аутофагосом — сферических структур с двухслойными мембранами. Аутофагосомы работают так: один мембранный пузырёк захватывает кусок мусора. Второй содержит ферменты, которые могут растворять мусор (как бы чистящие средства). Два пузырька слипаются — и начинается переваривание. При этом второй пузырёк, лизосому, нужно активировать: накачать в него протоны, закислить среду внутри — тогда он будет готов растворять мусор. Как показали опыты на круглых червях, если встречаются сперматозоид и яйцеклетка, весь процесс начинает работать на полную мощность: вторые пузырьки накачиваются кислотой, а первые активно нападают на мусор.

На такой клининг активно тратится энергетический «бензин» клетки, АТФ. Постоянно с такой силой убираться клетка не может. Зато в развивающемся эмбрионе начинается генеральная уборка, которая очищает его от всего мусора, накопившегося за жизнь. Слияние сперматозоида и яйцеклетки — очень важный момент. Вся жизнь потомка зависит от единственной клетки. Поэтому её нужно привести в идеальный вид — так же, как мы вызываем дорогой клининг в квартиру перед заселением жильца.

Ещё в нашем организме есть «роботы-пылесосы». Это протеасома — огромный комплекс, который плавает внутри клетки и нарезает белки на куски. Он похож на шредер, который перерабатывает ненужные белки. Исследования показывают, что в эмбриональных клетках, а также в клетках, искусственно омоложенных факторами Яманаки, эти протеасомы выходят на максимальную мощность и «рубят» максимум мусорных белков.

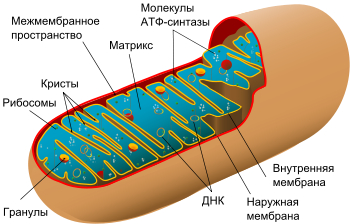

Чем опасны поломанные митохондрии

Обычный белковый мусор в нашем организме бывает не так страшен, как плохо работающие митохондрии, наши дыхательные органеллы, у которых есть своя ДНК. Когда клетка делится, она наследует лишь часть мусора, который там плавает, то есть каждый потомок становится «чище». Но митохондрии, в том числе повреждённые, умеют делиться. То есть на выходе мы получаем сломанный механизм, который размножается.

Сохранить качество митохондрий особенно важно при размножении. Передаются они преимущественно по материнской линии, от матери ребенку. Митохондриальные заболевания могут приводить к серьезным последствиям. К счастью, такое встречается редко — потому что механизм избавления от плохих митохондрий очень эффективен. Учёные провели опыты на мышах — ломали им митохондрии. Выяснилось, что уже через несколько поколений поломки исчезали!

Как работает процесс очистки от плохих митохондрий? Дело в том, что женское тело штампует огромное количество предшественников яйцеклеток — гораздо больше, чем ему когда-либо понадобится. Но большинство из них не станет настоящими яйцеклетками: они погибнут из-за программируемой смерти. Причём эту смерть запускают именно плохие митохондрии. В результате в полноценную яйцеклетку вырастет, скорее всего, самая здоровая клетка-предшественница. А плохие яйцеклетки с поломанными митохондриями так и не разовьются в готовую для оплодотворению клетку.

К сожалению, из этой клеточной «евгеники» мы мало что можем взять, потому что не знаем, как устроить отбор хороших митохондрий в неполовых клетках. Но зато есть другой процесс, который избавляет наши взрослые клетки от плохих митохондрий — митофагия, причём устроен он очень интересным образом.

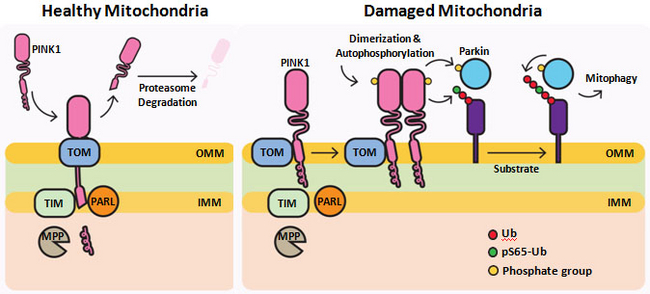

Задача митохондрий — дышать. При этом внутри у них возникает отрицательный электрический потенциал, а снаружи положительный. Но если митохондрия работает плохо, этой разницы потенциалов нет;

Есть такой белок — PINK1. В норме он прилипает к митохондриями, но ненадолго. «Заряженная митохондрия» его процессирует и «отпускает». Но если это не происходит, то PINK1 накапливается на поверхности;

К PINK1 прилипает белок под названием «PARKIN»;

Если на митохондрию прилип «PARKIN», клетка знает, что митохондрия плохая, надо её переварить;

Если PINK1 или белок PARKIN затронула мутация, это может привести к раннему развитию болезни Паркинсона — из-за того, что PARKIN работает плохо, а в клетках копятся плохие митохондрии. Если мы найдём лекарство против Паркинсона, то, возможно, сможем давать его и здоровым людям — чтобы улучшать у них чистку плохих митохондрий и продлевать им жизнь. Да, болезнь Паркинсона, отчасти связана с нарушением работы митохондрий в нейронах нашего головного мозга.

Я перечислил разные процедуры по уборке, починке и обновлению клетки, чтобы реализовать «чудо бессмертия». Предположим, теломеры мы нарастили, эпигенетические маркеры сбросили, клеточный мусор убрали, митохондрии прочистили... Но нам предстоит ещё одна миссия — победить мутации. Если мутация уже возникла, при делении клеток она будет себя воспроизводить. Именно из-за этих ошибок ДНК может возникать рак и другие неприятные вещи. Починка ДНК существует — и она, конечно же, лучше всего работает в половых клетках.

Есть такой ген — АTM, который фиксирует повреждения в ДНК и сообщает об этом. В результате активируются ферменты, которые чинят ДНК. Или клетку с мутацией просто уничтожают! Опыты на круглых червях показали, что АТМ работают более активно в клетках гермальной линии, то есть в половых клетках и предшественниках. Потому что червяк живёт примерно недели две, если у него вдруг появится мутация, которая может привести к раку, это не так страшно — всё равно смерть скоро наступит. А вот клетки гермальной линии очень важны — ведь червям не нужно нежизнеспособное потомство, которое не передаст свои гены дальше.

Мы не червяки. И у нас АТМ активно работает не только в клетках гермальной линии. Но с возрастом активность АТМ у нас снижается. А ещё у людей есть генетическая болезнь, при которой этот белок отключается вовсе — синдром Луиса-Барра.

Не знаю, хранит ли АТМ в себе секрет омоложения. Но это история о том, что механизмы починки ДНК в разных типах клеток работают по-разному. И мы теоретически можем разработать такую генную инженерию, которая поможет чинить нашу ДНК в обычных клетках так же эффективно, как и в половых. Тогда наши органы будут сохраняться гораздо дольше.

Долой привилегии пассажиров первого класса! Молодость рабочим клеткам организма!

Можно ли выучить язык с DuoLingo?

Наша читательница спрашивает: “Учу испанский с DuoLingo почти три месяца каждый день. Ощущение, что просто знаю отдельные не очень нужные слова. Можно ли вообще выучить язык чисто с помощью одного языкового приложения?”

Отвечает наша коллега, востоковед и преподаватель Яна Хлюстова: "Это очень хороший вопрос, и у меня нет на него однозначного ответа. Как преподаватель языков и полиглот я придерживаюсь такой точки зрения: приложения типа DuoLingo могут помочь в запоминании лексики (вопрос о ее актуальности и полезности, как вы верно отметили, остается открытым), в отработке грамматических структур (и тут тоже важный момент: DuoLingo, насколько я знаю, не объясняет грамматику, а просто показывает примеры разных конструкций. Получается, задача «разобраться, почему здесь происходит именно так, а не иначе» ложится на плечи изучающего язык). Приложение не поможет вам заговорить и понимать речь на слух, потому что для этого нужен живой диалог — с преподавателем, носителем языка, кем угодно.

При этом некоторые люди (кажется, два или три человека — читатели моего канала), когда мы обсуждали этот вопрос, говорили, что им все-таки удалось заговорить чисто с помощью DuoLingo. Не могу судить о правдоподобности этого мнения, так как не слышала, как именно владеют языком мои собеседники, какие другие языки у них в запасе (если человек хорошо владеет языком, родственным тому, что он учит в DuoLingo, допускаю, что и с помощью приложения может все получиться), а также не знаю, действительно ли они использовали только приложение.

Если резюмировать: я не вижу в использовании приложений ничего плохого, но рекомендую использовать их как дополнение к другим методам изучения языка, а не как основной инструмент".

А вы учите какой-нибудь язык с DuoLingo? Как успехи?

Ошибка многих: ученые Пермского Политеха рассказали, как формируется эффект Манделы

Keck II Laser Guide Star. Источник: https://keckobservatory.org/

Многие уверены, что русские выиграли Бородинское сражение, а по вентиляции можно передвигаться, как по тайным ходам внутри здания. Говорил ли Борис Ельцин «Я устал! Я ухожу»? И насколько слышен звук выстрела из оружия с глушителем на самом деле? Ученые Пермского Политеха объяснили, как возникает «эффект Манделы» — феномен коллективных ложных воспоминаний.

Как в памяти возникают ненастоящие воспоминания?

Память, как и все психические процессы, является свойством мозга, которое обеспечивает запоминание, сохранение, воспроизведение, узнавание и забывание информации. В ряде исследований было доказано, что процесс памяти связан с работой гиппокампа — участков головного мозга, расположенных в височных долях обоих полушарий. Помимо этого, она связана с работой нейронных сетей, которые могут быть распределены по всему мозгу. Кроме того, память обеспечивает целостность психики и человеческой личности.

Надолго человек запоминает ту информацию, которая вызвала в нем эмоциональную реакцию, а также если многократно встречался с ней, то есть имел возможность постоянно повторять материал. Но со временем фрагменты прошлых событий могут тускнеть и исчезать из памяти. Чтобы восполнить брешь, мозг иногда формирует ложные воспоминания, причем неосознанно. Некоторую информацию можно и внушить — это прием манипуляции.

Что такое «эффект Манделы»?

— Так называют эффект ложной коллективной памяти, когда воспоминания группы людей противоречат реальным фактам, а некоторые детали прошлых событий искажаются. Более научное определение этого явления — конфабуляция, а термин «эффект Манделы» предложила писательница Фиона Блум. В 2009 году она заметила, что в Интернете вполне серьезно обсуждалась смерть политического деятеля Нельсона Манделы в 1980 году, а также выступления его вдовы. Но на момент обсуждений политик был еще жив и скончался только четыре года спустя, — объясняет Ольга Юрьева, кандидат психологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Почему ошибочные воспоминания возникают у многих людей сразу?

Ученый-психолог ПНИПУ рассказывает, что универсальной причины эффекту Манделы не существует. Во-первых, человеческая память несовершенна. Людям сложно запомнить что-либо досконально, внимание избирательно, поэтому мозг будет восполнять упущенные фрагменты. Возможно смешение, наложение близких воспоминаний. Кроме того, травмирующие, негативные эпизоды из прошлого могут подавляться психикой человека. Во-вторых, коллективное искажение информации можно объяснить феноменом конформизма, когда человек склонен соглашаться и принимать информацию, поддержанную большинством. В-третьих, в современном мире на нас воздействует интенсивный информационный поток, в котором сложно выделить истинные факты или фейки. Возможно, что подобный эффект порой используют намеренно — для формирования общественного мнения.

Подтверждают ли этот феномен опыты?

За рубежом исследования эффекта Манделы проводятся регулярно. В 1981 году американские психологи Уильям Брюэр и Джеймс Трейенс изучили ошибки при кратковременном запоминании. В эксперименте участвовали 30 испытуемых, которым нужно было зайти в кабинет врача на полминуты и запомнить как можно больше деталей. Большинству легко запомнились те вещи, которые можно найти в любом таком кабинете, например, офисный стол и стул. Только восемь человек вспомнили про череп, оставленный на полке. Интересно, что некоторые упомянули книги, хотя их в кабинете не было вовсе. Это говорит о том, что воспоминания о месте могут быть ошибочны из-за стереотипа, сформированного нашим представлением.

В 1999 году Джим Коан, профессор психологии из США, провел эксперимент «Затерянные в торговом центре». Он дал членам своей семьи почитать истории из своего детства. Рассказ о том, как его брат потерялся в торговом центре, был выдуманным. Но брат исследователя был уверен, что такое действительно произошло с ним в прошлом, и даже дополнил историю новыми деталями. Позднее когнитивный психолог Элизабет Лофтус повторила опыт Коана с большим числом испытуемых. Результат показал, что четверть из них не смогла распознать ложное воспоминание.

Исследование психологов Чикагского университета от 2022 года посвящено изучению визуального эффекта Манделы. Испытуемым предлагали вспомнить, как выглядят изображения популярных у американцев символов. В результате испытуемые делали ошибки примерно в 65% случаев, хотя были хорошо знакомы с этими символами и уверены в своем выборе.

Нейробиолог Кейтлин Амондт объясняет эффект Манделы тем, что схожие воспоминания хранятся в клетках мозга, расположенных рядом. Значит, когда человек пытается что-то вспомнить, нейроны могут изменять свои связи, добавляя событию новую информацию из других фрагментов памяти. И ошибочные нейронные соединения приводят к появлению ложных воспоминаний.

— Важно помнить, что когнитивные искажения не являются патологией. Чтобы предотвратить эффект Манделы, необходимо развивать свою эрудицию и критическое мышление, заниматься самообразованием, по возможности работать с первоисточниками, — советует Ольга Юрьева.

Самые яркие примеры эффекта Манделы — о каких знаете вы?

— Многим нашим соотечественникам известна картина художника Ильи Репина «Иван Грозный убивает своего сына». Но ее истинное название менее драматично — «Иван Грозный и сын его Иван 16 ноября 1581 года». То есть указания на убийцу на самом деле нет, — рассказывает Константин Антипьев, кандидат социологических наук, доцент кафедры социологии и политологии Пермского Политеха.

Ложное воспоминание в памяти многих связано с отставкой президента Бориса Ельцина. Многим его фраза запомнилась как «Я устал! Я ухожу». На самом деле в его историческом новогоднем обращении она звучала иначе: «Я ухожу. Я сделал все, что мог». Речь идет не об усталости, а о завершении одного цикла и начале другого с новыми политиками.

Еще одним примером эффекта Манделы можно считать Бородинское сражение 7 сентября 1812 года. Многие убеждены, что Бородинская битва закончилась победой русских войск. Такое представление об исходе битвы возникло из-за искажения событий в литературе и кинематографе. На самом деле сражение закончилось ничьей: ни русская, ни французская армии не достигли стратегической победы. Более того, зарубежные историки считают, что победа была на стороне французов. Согласно правилам войны того времени, за кем остался контроль над местом боя, тот и победил.

Ледовое побоище произошло 5 апреля 1242 года. Однако если верить исследователям, оно сильно отличалось от той картины, что представлена в фильме Сергея Эйзенштейна «Александр Невский» (1938 год). Прежде всего, в ранних летописях нет слов о том, как тевтонские рыцари проваливались под лед. К тому же снаряжение и русских, и немецких воинов весило примерно одинаково, оттого смысла переносить сражение на хрупкий лед не было вовсе.

Есть множество других мифов, в которые мы верим благодаря кино. В научно-фантастических фильмах, боевиках и экшенах в угоду зрелищности используется множество эффектов. Графика улучшается, и эффекты выглядят все более натурально. Но из-за этого у зрителя формируется представления, что и в реальной жизни они «работают» таким же образом. Какие из сформировавшихся стереотипов работают, а какие нет?

Миф 1. Вентиляцию можно использовать для перемещения внутри здания

— Наверно, в производственных и больших общественных зданиях бывают сечения воздуховодов больших размеров. Но в России такие протяженные системы, как показывают в американских фильмах, проектируют крайне редко — они не эффективны. Поэтому далеко по такой вентсистеме переместиться не удастся, максимум — из здания на улицу или наоборот. Переход между помещениями по вентиляционной системе маловероятен, — объясняет Антон Логинов, старший преподаватель кафедры теплогазоснабжения, вентиляции и водоснабжения, водоотведения ПНИПУ.

В жилых зданиях ширина воздуховода обычно равна 0,3-0,5 метра — не каждый ребенок поместится в такие размеры, не говоря уже о взрослом, которому к тому же нужно ползти. В офисных зданиях вентиляционный канал может достигать размера 0,4х0,6 метра, при этом ответвления к помещениям будут гораздо меньше — примерно 0,2х0,2 метра. Сечения воздуховодов определяются на основании аэродинамического расчета, и требования к ним изложены в строительной и санитарной нормативной литературе.

В крупных торговых центрах действительно бывают воздуховоды шириной 1-1,5 метра. Для каждого здания системы вентиляции индивидуальны и зависят не только от назначения самого здания, но и от его размеров и особенностей технологических процессов внутри него. С одинаковыми вентсистемами могут быть только типовые жилые здания.

Миф 2. Лазерные лучи не работают в космосе

В научно-фантастических фильмах о космосе авторы часто демонстрируют лазерные лучи, которые рассекают пространство и поражают цели как оружие. Появилось суждение о том, что это в принципе невозможно, поскольку лазеры в вакууме, среде без воздуха, не работают. Но так ли это?

— Лазерное излучение — это электромагнитные волны, и в безвоздушном пространстве они распространяются даже лучше, поскольку ничто им не мешает. В 60-е годы прошлого века проводился эксперимент по «лазерной локации Луны»: лучом измеряли расстояние между двумя точками на поверхностях Земли и Луны. С тех пор лазерные технологии стали важной частью освоения космоса и научных исследований, — рассказывает Нина Любимова, старший преподаватель кафедры прикладной физики ПНИПУ.

Существует также технология лазерных «путеводных звезд». Она используется для того, чтобы добавить резкости дальним объектам при их рассмотрении через телескоп. Когда свет от звезды проходит через слои атмосферы, вихревые потоки делают изображение размытым. Лазеры используются для того, чтобы создать рядом с реальными космическими объектами искусственную «путеводную звезду». Лазерный луч искажается при его излучении с Земли. Компьютер анализирует искривление луча и корректирует положение зеркал телескоп так, чтобы искаженный свет максимально выпрямился. Учитывая полученные с помощью искусственной звезды данные, можно получить четкое изображение находящихся рядом планет и звезд.

Миф 3. Раз радиация невидима, то и облученные предметы не могут светиться

Чтобы показать, что предмет или организм подвергся невидимому радиоактивному облучению, в кино или комиксах его наделяют способностью светиться — это явление называется радиолюминесценция. В реальности оно действительно возможно, но необходимо соблюсти условия.

— Самый известный пример свечения, возникшего из-за радиации, — это излучение Вавилова-Черенкова. Оно возникает в жидкостях и газах, когда через них проходят быстро движущиеся заряженные частицы. «Быстро» — значит быстрее скорости света в данной среде. Некоторые радиоактивные вещества мерцают и сами по себе — например, от плутония-238 высокой очистки может исходить слабый красноватый свет. Но это не специфическое радиоактивное свечение, а обычное излучение нагретого тела, какое исходит от раскаленного на огне гвоздя, например. За нагрев слитка плутония отвечает процесс естественного радиоактивного распада ядер его атомов, который в плутонии идет крайне активно, — объясняет Нина Любимова.

Соединения урана тоже могут светиться, если смешать их с другими веществами. Например, источает свет урановое стекло, известное своей необычной желтовато-зеленой окраской.

Помните советские часы со светящимися стрелками? Их свечение могло быть вызвано радиоактивностью. В советское время существовал светящийся краситель — это смесь сульфида цинка, меди и крошечных количеств радиоактивного вещества, например, радия или тория. Источником энергии для свечения выступало альфа-излучение от радиоактивного материала. Такие красители действительно светятся из-за радиации, но светится не само радиоактивное вещество, а краска-люминофор. Не было бы ее – не было бы и свечения.

Миф 4. Выстрел из оружия с глушителем практически беззвучен

— Многие представляют выстрел из оружия с глушителем как еле слышимый звук, но это только чудесная работа звукорежиссеров. Классический глушитель выглядит как пустотелый цилиндр, изготовленный из стали, меди или ударопрочного пластика. Внутри цилиндра есть камеры, предназначенные для отвода пороховых газов. Все глушители снижают шум, который является следствием ударной волны воспламеняющегося заряда. В момент выстрела газы попадают сразу в несколько камер, где они теряют свою скорость, одновременно расширяясь и охлаждаясь. В ходе экспериментов коллегам удалось установить, что звук от оружия с глушителем человек услышит на расстоянии примерно 10 метров, а без глушителя — 50 метров, — отмечает Нина Любимова.

Эффект Манделы — это явление коллективного искажения воспоминаний. Причины тому могут быть различны: утрата фрагментов памяти, который наш мозг пытается восполнить с помощью воображения, внушаемость и формирование собственного мнения на основе суждений большинства, манипуляции с информацией и распространение фейков. Чтобы не поддаться эффекту, специалисты советуют развивать критическое мышление, проверять информацию, искать первоисточники.