Лига искусствоведов

Картинные истории #8

Сегодня рассматриваем самую обсуждаемую икону последних месяцев

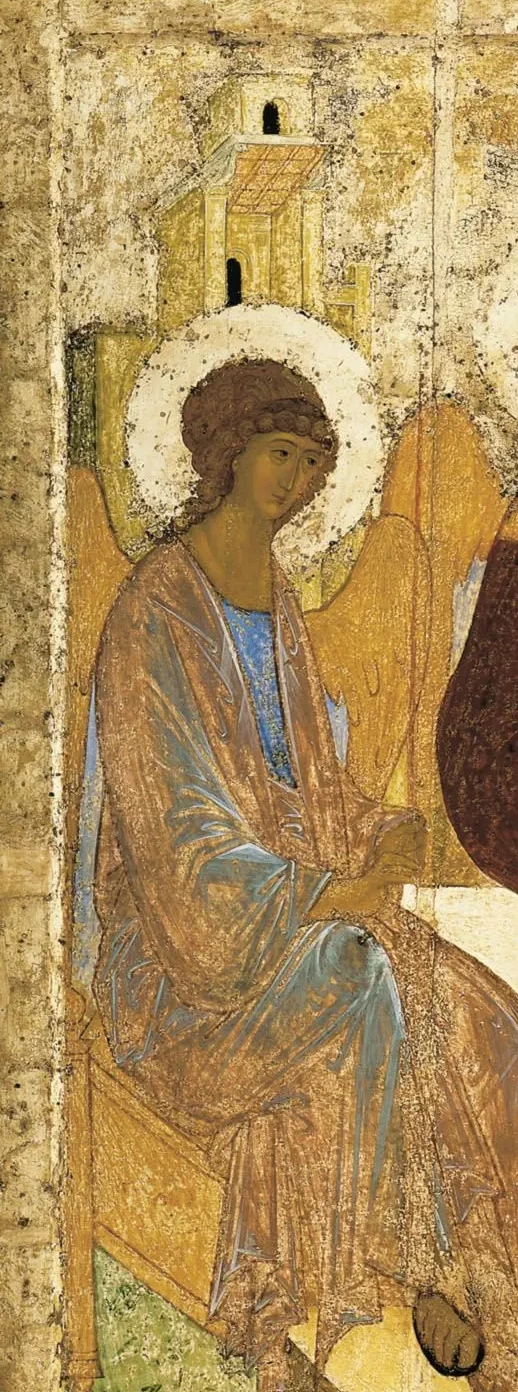

Андрей Рублев "(Пресвятая) Троица" (1420-е)

Временно находится в Храме Христа Спасителя (Москва, Россия)

В последние месяцы, самая обсуждаемая и популярная тема в отечественном мире искусства это конечно же "Троица", ее передача РПЦ, будущее иконы и условия возврата ее в Третьяковскую галерею, эти вопросы сильно волновали сообщество. Подписывались петиции, разгорались споры, высказывались известные личности.. Но вот она, стоит посреди Храма Христа и люди могут "поклониться" этой иконе. Давайте разберемся, чем эта икона важна для истории, что в ней особенного и почему ее передача РПЦ может стать фатальной

Начнем с того, что и кто изображены на ней. О чем нам повествует икона?

На иконе мы наблюдаем ветхозаветный сюжет, а именно события из книги Бытия, 18 главы. Он повествует о том, как праотец Авраам, родоначальник избранного народа, встретил у дуба Мамре троих таинственных странников (в следующей главе они были названы ангелами, в свою очередь на греческом «ангелос» — «посланник, вестник» ). Во время трапезы в доме Авраама ему было дано обещание о грядущем чудесном рождении сына Исаака (а оно действительно было чудесным, ведь Аврааму и Сарре было уже за 90 лет). По воле Бога от Авраама должен был произойти «народ великий и сильный», в котором «благословятся все народы земли». Затем двое ангелов отправились на геноцид Содома — города, прогневившего Бога многочисленными грехами его жителей, а один из них остался с Авраамом.

Это крайне важная веха, ведь Троица ознаменовала момент, когда Бог больше не был единосущным — он стал триипостасным — Отец, Сын и Святой дух.

Каноничный ветхозаветный сюжет об Аврааме и Сарре, которые угощали трех странников и понимали, что это сам Бог находится с ними за одним столом, Рублев показывает в интересной манере, которая редко встречалась и встречается позже среди иконописцев именно этого сюжета. На гостеприимном столе осталась одна чаша, а хозяев просто нет, как нет и самого действия угощения. Это мы, стоящие перед иконой, принимаем Бога вместо Авраама и замираем от открывшегося нашим глазам бессловесного общения трех ангелов.

Теперь взглянем на бэкграунд иконы.

«Троицу», написанную именно Андреем Рублевым, никто не видел лет четыреста. Спустя столетие после создания ее, потемневшую от свечного дыма, покрытую олифой, впервые «поновили», то есть наложили поверх новый слой краски. А потом еще три или четыре, один другого темнее и благостнее. Сохранялся образ, а не живопись.

Образ Святой Троицы является вершиной творчества Андрея Рублева. В «Сказании о святых иконописцах», составленном в конце 17 века, говорится, что икона была написана по заказу игумена Троицкого монастыря Никона «в память и похвалу преподобному Сергию». Также есть версия, что в иконе написанной в трудное время княжеских междоусобиц и татаро-монгольского ига, воплощается завет преподобного Сергия: «Воззрением на Святую Троицу побеждается ненавистная рознь мира сего».

С самого момента создания икона находилась в Троицком соборе, и вот в начале 20-го века у русской общественности появляется интерес к иконам как к произведениям искусства. Они повсеместно начинают очищаться, с них снимают слои «окладов», стирают «поновления», и неожиданно оказывается, что среди них есть немало шедевров и значимых произведений. Возник интерес и к «Троице» из Лавры. Хотя, в отличие, например, от Владимирской или Казанской икон, она не пользовалась огромным почитанием верующих, не совершала чудес — не была «чудотворной», не мироточила, тем не менее, она пользовалась определённой репутацией.

Павел Флоренский увидел настоящую «Троицу» Андрея Рублева одним из первых людей за последние несколько веков. Уникальная возможность для священника, философа и искусствоведа. В самом начале советского государства, в 1919 году, он был членом Комиссии по охране памятников искусства Троице-Сергиевой лавры и присутствовал при снятии золотого оклада, при расчистке более поздних слоев, на протяжении веков ложившихся сверху на рублевскую живопись. «Есть «Троица» Рублева, следовательно есть Бог», - спустя несколько лет напишет Флоренский в книге «Иконостас».

В 1904 году расчищал и реставрировал икону — Василий Гурьянов. К сожалению, даже его современники оценили его реставрацию как работу крайне низкого качества. Когда Гурьянов, сняв три слоя напластований, открыл авторский слой (как выяснилось при повторной реставрации в 1919 году, в некоторых местах он до него даже не дошёл), и сам реставратор, и очевидцы его открытия испытали настоящее потрясение. Вместо тёмно-оливкового вохрения ликов и сдержанной, суровой коричнево-красной гаммы одежд, столь привычной древнерусской иконописи того времени, перед зрителями открылись яркие солнечные краски, прозрачные, поистине «райские» одежды ангелов, напомнившие итальянские фрески и иконы. Гурьянов записал икону заново в соответствии со своими собственными представлениями о том, как должна выглядеть эта икона, после этого исследователи отмечали, что икона и ее важные детали были буквально помяты и поглощены жёсткой графикой Гурьянова и его помощников. После этого икону вернули в иконостас Троицкого собора. В следующий раз реставрация проводилась уже в 1919 году.

Как икона выглядела после реставрации Гурьянова(слева) и ее "чистый вид" после реставрации 1919 года, как она выглядит и сейчас(справа).

Давайте рассмотрим икону детально.

Наверное у вас возник вопрос, кто из этих ангелов, которые в принципе выглядят одинаково, Отец, кто Сын, а кто Святой Дух? Подобная одинаковость сделана специально, так у нас возникает ощущение единосущности трёх Ипостасей, трёх Лиц Бога, их нераздельности.

Начнем с Бога-Отца, почему именно левый ангел представляет его? Над ангелом, воплотившим Бога-Отца, возвышаются палаты, которые есть символ «домостроительства», созидания и сотворения, это образ Церкви и дом Бога.

Два других ангела склонили головы перед ним, как перед своим Отцом, они смотрят на него. И лицу этого ангела Рублев придает большую твёрдость, волю.

Далее Сын, ангел посередине, почему Сын именно он? Прежде всего взглянем на его одежду — вишневый хитон и голубой гиматий являются одеждой Христа, следовательно, мы можем предположить, что это Сын, второе лицо Святой Троицы. Нередко на иконах у среднего ангела изображали крестчатый нимб и надписывали IC XC — инициалы Христа (Стоглавый собор 1551 года строго запретил изображать в Троице крестчатые нимбы и надписанные имена, объясняя это тем, что икона Троицы не изображает Отца, Сына и Святого Духа отдельно, но это образ божественного триединства и троичности божественного бытия).

Дерево за спиной среднего ангела может рассматриваться не только как дуб Мамре, но и как Древо Жизни, которое Господь посадил в Раю, оно символизирует воскресение, а его изогнутый ствол, как и зигзагообразный вырез гиматия, говорит о сложной, мученической судьбе, ожидающей Божьего сына на земле. Также, обратите внимание на клав - это светлая полоска на плече, которая выделяется на темном хитоне - она символизирует особую мессианскую роль, знак чистоты и совершенства.

И наконец правый ангел – это Святой Дух, ангел облачен в сине-зеленые одежды (зеленый — символ духа, возрождения жизни). Над ним изображена гора – это символ восхождения к небу, «восхищения духа», также это может служить прообразом Голгофы, куда предстоит подняться Христу. В иконах вообще всегда есть эти три символа: неживая природа (горы), живая природа (деревья) и архитектура. Но в «Троице» они прямо привязаны к каждому Ангелу. Андрей Рублев явно хотел таким образом раскрыть отношения Ангелов и особенности каждого из них.

Посмотрим на центр иконы, тут мы видим престол на котором стоит чаша. Перед нами священная трапеза, в которой совершается искупительная жертва. Средний ангел благословляет чашу; сидящий справа от него выражает жестом согласие принять чашу; ангел, расположенный по левую руку от центрального, подвигает чашу сидящему напротив него. Чаша действительно является центром иконы, которая построена по принципу концентрических кругов и все круги сходятся именно на ней, на чаше.

Я думаю, вы не смогли бы разобрать, что же находится в чаше, а там между прочим голова тельца – прообраз агнца новозаветного. Что это все символизирует? На иконе Рублева это символ жертвы Христовой, страдания, которые придется перенести сыну Божьему ради жизни будущей, символ Евхаристии.

Обратите также внимание на вот это небольшое окошечко в престоле, что это за окошечко? В любом престоле, который находится в алтаре храма, всегда есть мощи святых. Но в престоле на иконе их нет. Есть Жертва Христова, которая символически изображена в виде чаши, которая стоит на престоле, но человеческого ответа на высоту этой жертвы нет. Что это за ответ такой? Это подвиг мучеников, преподобных, святителей — всех святых. Поэтому это окошечко как бы передает Божий вопрос: «А что ты ответишь на жертву любви Христовой?»

Обратите внимание на очень интересный момент, обычно на иконе одна из фигур обязательно смотрит на молящегося: например, если Богомладенец смотрит на Богородицу, то Сама Мария будет смотреть не на Своего Сына, а на нас, отвечая нашему устремленному на Нее взгляду. Таков принцип иконописи: икона вовлекает молящегося в свое пространство. У Рублева этот закон нарушается. Все Ангелы Рублевской "Троицы" обращены друг к другу неслучайно. Замкнутость круга общения, когда Ангелы склоняются друг к другу и к чаше, когда даже их взгляды образуют круг, так предстоящий перед иконой человек втягивается внутрь иконы, и взгляд его невольно фокусируется на чаше, а она, как я уже писала выше главный центр иконы. В образе также отражен и литургический аспект. Силуэты двух Ангелов, сидящих по бокам, образуют собой чашу.

Видите, как много богословских пластов скрывается в иконе, этот образ — сложнейший богословский текст. Икона сама по себе ближе к книге, чем к картине. Она не иллюстрирует, а символически указывает.

Теперь буквально несколько слов почему разгорелись такие споры после передачи иконы РПЦ.

Как я уже писала выше, этой иконе более 500 лет, это очень хрупкая досочка, много деталей и так были безвозвратно утеряны с течением времени или неверным уходом, поэтому в музеи она хранится в специальном боксе, где поддерживается нужная температура и влажность. Икона сильно пострадала, в том числе, и благодаря тому, что икона уже передавалась в РПЦ в 2022 году, в честь 600-летия обретения мощей святого Сергия Радонежского. После того, как икона провела вне музея всего 3 дня, на ней были выявлено 61 новое существенное повреждение, после чего икона реставрировалась более полугода и только в декабре была возвращена на свое место в музее. Вот, что пишут сотрудники:

«„Троица“ как-то пережила поездку. Мы, десять сотрудников музея, три дня дежурили в Троице-Сергиевой лавре круглые сутки. Это было чудовищно! Мы стояли с приборами и отслеживали изменения температуры и влажности. Однажды ночью прибежали 40 мокрых человек, у них был какой-то марафон — они попали под дождь. А там маленькое пространство, от них влажной одежды мгновенно поменялась влажность. Мы перекрывали храм… Сейчас „Троица“ на исследовании и реставрации. В ближайшее время планируется провести реставрационный совет, где соберутся специалисты не только из Третьяковской галереи. Там и будем решать, что делать дальше»

Елена Проничева, генеральный директор Третьяковской галереи

15 мая на сайте Московского патриархата появилась новость о том, президент России Владимир Путин принял решение о возвращении иконы Русской православной церкви. 23 мая глава экспертного совета Московского патриархата по церковному искусству, архитектуре и реставрации протоиерей Леонид Калинин допустил, что, если патриарх Кирилл сочтёт нужным, то 4 июня в храме Христа Спасителя будет на время выставлена какая-нибудь из копий рублёвской «Троицы», а впоследствии, когда будет подготовлен киот, подлинная икона займёт свое место в Троицком соборе Лавры, музей был готов предоставить копию «Троицы» для размещения в храме, но такого запроса не поступило.

По сделанным 26 мая заявлениям Дмитрия Пескова и Министерства культуры, икона должна была быть выставлена в храме Христа Спасителя две недели, после чего её планируют направить на реставрацию и консервацию. В тот же день указом патриарха протоиерей Леонид Калинин был освобождён от всех должностей, в том числе председателя Экспертного совета по церковному искусству, архитектуре и реставрации, а также запрещён в служении. В указе патриарха уточнялось, что освобождение от должности было связано с позицией протоиерея относительно вывоза иконы из музея.

На данный момент РПЦ постоянно меняет свою позицию относительно того, сколько еще будет хранится у них икона, но уже сейчас понятно, что без специального бокса и правильной температуры, влажности и света - на будущую реставрацию иконы может уйти уже далеко не полгода.

Такие дела, друзья! Расскажите в комментариях, как вы относитесь к переносу иконы, ходили ли уже посмотреть на нее, какие впечатления испытали?

Спасибо за вашу поддержку, мне очень приятно, что вам интересно!

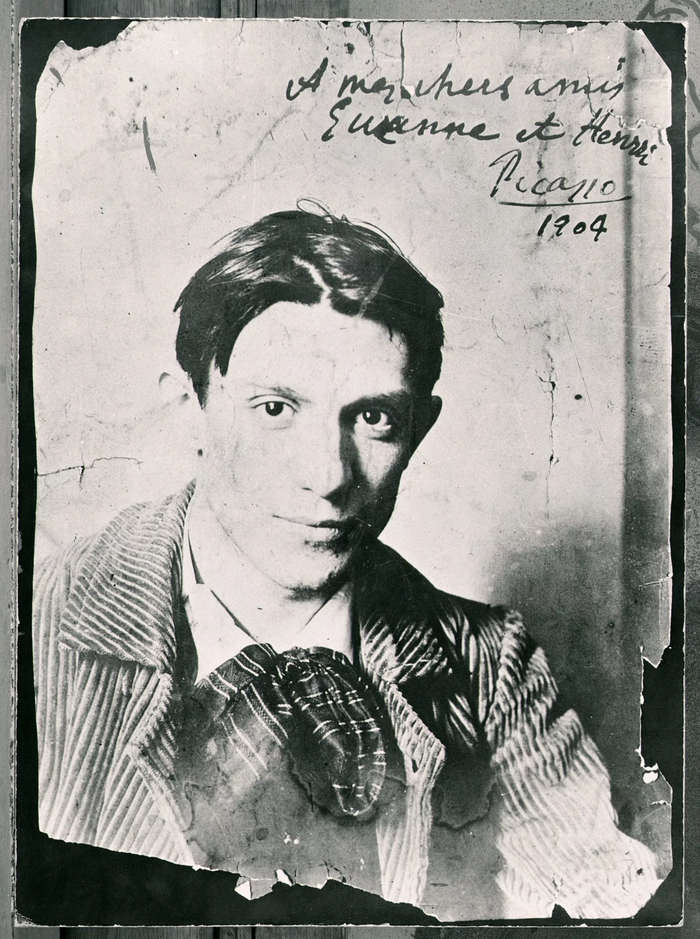

Пабло Пикассо – великий художник, любовник и провокатор

Пабло Пикассо – один из самых известных художников, когда-либо живших на этой планете. Его имя знают даже те, кто не интересуется искусством. Оно стало нарицательным – символом авангарда и бешеного успеха.

Рассказ о Пикассо невозможен без превосходной степени: самый плодовитый (создал по меньшей мере 150 тысяч произведений), самый влиятельный, самый богатый художник ХХ века. Его картины стоят бешеных денег, их воруют чаще всего: сегодня в списке разыскиваемых около полутора тысяч работ Пикассо. Он прожил долгую жизнь, славился внутренней силой и энергией, которой хватало и на работу, и на женщин.

Курильщик с рождения

Пикассо был человеком наполеоновского роста и наполеоновского же честолюбия. С детства оно подогревалось матерью, твердившей сыну: «Если пойдешь в солдаты, станешь генералом, если в священники – папой римским». В семье Пабло обожали и носились с ним, ведь он, долгожданный первенец, едва не умер при рождении (25 октября 1881 года). Его уже сочли мертвым, когда дядя Сальвадор, врач и заядлый курильщик, пустил в лицо младенцу струю крепкого сигарного дыма. Дитя закашлялось и заверещало.

По семейной легенде, первым словом маленького Пабло стало «карандаш». Его отец дон Хосе Руис был художником и учителем живописи. Для заработка рисовал голубей. Знаменитый голубь мира Пикассо – дань памяти родителю, хотя в целом Пабло и как художник, и как личность находился с отцом в затяжном споре. Может быть, то было влияние доминантной матери; может быть, вольнолюбивого и избалованного Пабло раздражала дисциплина, навязываемая отцом. К тому же классицистские вкусы дона Хосе были тем, с чем Пикассо воевал в своем творчестве. Символично, что Пабло прославился под фамилией матери, хотя он взял ее скорее из практических соображений: для Испании она была более редкой и необычной, чем Руис.

Что касается классической манеры живописи, то ее одаренный Пабло блестяще освоил уже к 15 годам: написанные им в этом возрасте картины «Первое причастие» и «Знание и милосердие» сделали бы честь и зрелому художнику.

Король

В 16 лет Пабло поступил в Королевскую академию изящных искусств Сан-Фернандо. Всего год ему понадобился, чтобы «все понять» и покинуть ее с легким сердцем: учиться там юному таланту было уже нечему. Он вернулся в Барселону, где жила его семья, и влился в богемную компанию художников, заседавших в кафе «Четыре кошки». Там прошли и его первые выставки.

В 1900 году вместе с другом, художником Карлосом Касагемасом, Пабло отправился в Париж. Юношу с амбициями (с собой он вез автопортрет, подписанный: «Я король») тянуло в столицу художественного мира, хотя он еще не говорил по-французски. Впрочем, языковой барьер не помешал друзьям обжиться в Париже. На Всемирной выставке они впервые увидели картины импрессионистов.

Но главным детонатором в творчестве для Пикассо было не чужое искусство, а трагедии и потрясения его собственной жизни. В 1901 году Касагемас совершил самоубийство из-за несчастной любви. Это перевернуло внутренний мир Пикассо. Из легкомысленного гуляки он превратился в сумрачного, погруженного в себя человека. Долгое время он пытался постичь случившееся, бесконечно рисуя мертвого друга: «Похороны Касагемаса», «Касагемас в гробу», – и даже завел роман с Жерменой, той самой возлюбленной, из-за которой друг и застрелился (прежде попытавшись застрелить ее). Пикассо хотел проникнуть в тайну смерти и, что характерно для него, в своем исследовании не останавливался ни перед чем: шел до конца и брал то, что хотел взять.

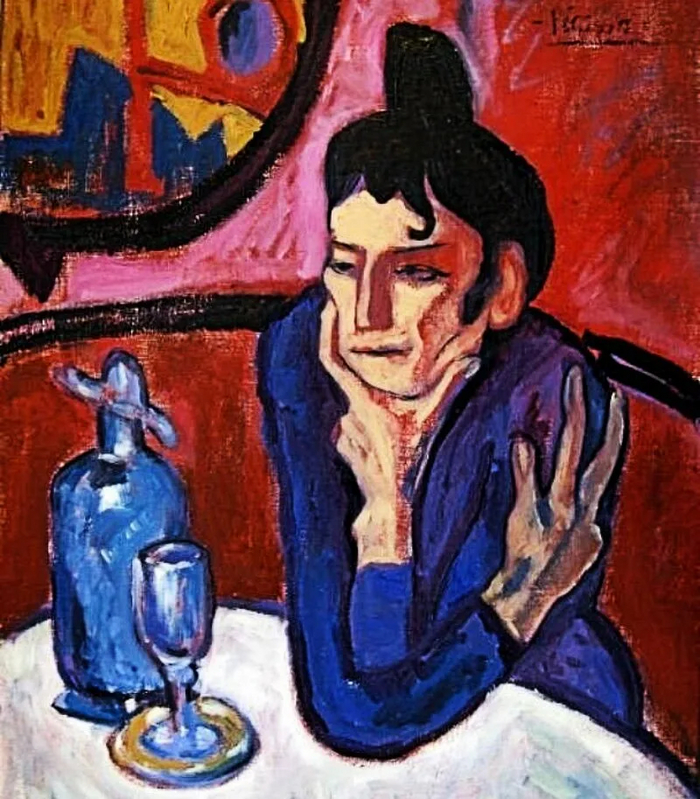

Синдром феникса

Если отец учил его технике рисунка, то у матери Пабло перенял творческий метод. Каждый вечер она рассказывала ему сказки, сочиняя их на основе впечатлений и эмоций прошедшего дня. Пикассо взял за принцип использовать как топливо и материал для творчества все, что он видел и переживал.

Состояние, в которое Пабло погрузился после потери друга, нашло отражение в картинах так называемого голубого периода, первого большого этапа в творчестве Пикассо, – полотнах в печальных синих тонах, говоривших об одиночестве, страданиях, горе, потерянности: «Любительница абсента» (1901), «Жизнь» (1903), «Трагедия» (1903).

«Грустные люди искренны», – отвечал художник тем, кто спрашивал, почему его так интересуют проявления несчастья. Мрачные картины не покупались, и сверток с холстами голубого периода он просто отдал своему приятелю Рамону Пишо, который, к слову, стал мужем роковой Жермены.

Жермена и Касагемас продолжали появляться на картинах Пикассо и в более поздние времена, например, в «Трех танцорах» (1925), посвященных смерти Пишо.

Пикассо был человеком поразительной витальности, хотя нередко переживал депрессивные, разрушительные периоды. Но, как феникс, он обладал способностью возрождаться из пепла и с новыми силами бросаться в пекло жизни. С годами он все больше осознавал эту свою силу и укреплялся в вере в собственное всемогущество.

Пабло Пикассо и художники "Русских сезонов" в театре "Шатле", Париж, 1917 год

Культурная прачечная

В 1904-м Пикассо встретил свою первую большую любовь – Фернанду Оливье. Она была натурщицей и знала многих художников, но ревнивый Пабло оставил ее только для себя, часто запирая в комнате, которую снимал в ветхом доме на Монмартре, прозванном «Плавающая прачечная» (Бато-Лавуар). В нем жили циркачи, жулики и такие же бедные художники, как наш герой. На всю «прачечную» был один умывальник, и тот с холодной водой, но Оливье всю жизнь вспоминала те годы как самое счастливое время.

Чем же никому не известный нищий испанец пленил эту опытную богемную особу? «В нем не было ничего особенно соблазнительного, однако его настойчивость, выражавшаяся буквально во всем, привлекала к себе внимание, – объясняла Оливье. – То сияние, тот внутренний огонь, какой чувствовал в нем всякий, порождал своего рода магнетизм, которому я была не в силах противиться».

И не только она: Пикассо, несмотря на малый рост, обладал сверхъестественным воздействием на женщин, по части которых он имел ненасытный аппетит. Был в него влюблен и Макс Жакоб, поэт и друг, учивший Пикассо французскому.

Пабло Пикассо и Франсуаза Жило во Франции, 1948 год

Но женщин Пикассо покорял не только из мужского тщеславия или в погоне за чувственными наслаждениями. Они служили ему материалом и катализатором для творчества.

Часто Пикассо представляют монстром, как бы пожирающим и переваривающим женщин. Об этом говорила Мария-Тереза Вальтер, родившая ему дочь.

Другая возлюбленная, Франсуаза Жило, писала, что жизнь с Пикассо сначала кажется волшебством, но на самом деле это болезнь, от которой надо лечиться. Еще одну спутницу Пабло, фотографа Дору Маар, роман с художником привел в психиатрическую клинику, где знаменитый Жак Лакан лечил ее электрошоком.

Все оттенки розового

Роман с Оливье вырвал Пабло из когтей тоски и печали, в его картинах появились светлые тона – начался так называемый розовый период, словно рассвет после долгой ночи. Он нашел новых моделей для картин: пропащих людей улиц и кабаков сменили цирковые артисты. Одними из первых работ этого этапа стали «Девочка на шаре» (1905) и «Семья акробата с обезьяной» (1905).

Через знакомого клоуна, подавшегося в галеристы, Пикассо познакомился с Гертрудой и Лео Стайнами – американцами, приятельствовавшими со всей парижской богемой. Брат и сестра с ходу и за большие деньги купили «Девочку с цветочной корзиной» (1905). Вскоре маргинал-испанец обзавелся кучей талантливейших друзей, художников и поэтов: Анри Матисс, Жорж Брак, Андре Дерен, Жан Кокто, Гийом Аполлинер. Последний стал активным пропагандистом творчества Пикассо: написал о нем первые статьи и привел галериста Амбруаза Воллара, который купил у Пабло несколько десятков картин за умопомрачительную в ту пору сумму – две тысячи франков (жить на два франка в день считалось нормальным).

Маска

Жажда жизни заставляла Пикассо часто менять женщин и направления в творчестве. Больше всего он боялся застоя, однообразия. Фотография сделала классическую живопись бессмысленной, импрессионисты с модернистами уже сказали свое слово, и Пикассо напряженно искал новые пути.

Ключом к очередному этапу стало африканское искусство. Маски и статуэтки в музее Трокадеро заворожили Пабло, их грубоватые формы несли в себе первобытную мощь. Так закончился розовый период и начался африканский. Около года – непомерный срок для художника, способного писать по картине в день, – он работал над огромным полотном, которое называл сначала «Философский бордель», а затем «Авиньонские девицы» (1907). Увидев картину, богемные друзья не знали, что сказать: ломаные формы, страшноватые, напоминающие маски лица. Для Пикассо «Девицы» стали манифестом новой живописи. Он писал ее не для продажи, и почти 20 лет картина пролежала в его мастерской.

Кубизм стал продолжением экспериментов с формой. Пикассо сражался с реальностью, разбирая ее на куски и затем собирая вновь по собственному усмотрению. Со временем он начинает добавлять в картины фрагменты реальных предметов: газет, стульев и прочего, вводя в моду технику коллажа. В период кубизма Пабло плотно сотрудничает с Жоржем Браком – ни до, ни после индивидуалист Пикассо не работал в тандеме.

Кубизм «сломал» мир искусства, так же как Пикассо ломал реальность на своих полотнах. Тысячи художников подхватили идеи Пикассо и Брака, а любители традиционной живописи не находили слов, чтобы выразить возмущение.

Русское

В начале 1910-х Оливье сменяет Марсель Умбер – тихая скромная девушка, далекая от распущенной богемы. С ней Пикассо познакомился в кафе, когда играла песня Ma Jolie («Моя прелесть»), – так он ее и стал называть – Жоли. Художник влюбился без памяти и планировал жить с Умбер долго и счастливо, благо финансовое положение его становилось все лучше и лучше. Но мечты разбила череда трагедий: сначала умер отец Пабло, затем у Жоли нашли рак, и она быстро сгорела. Шла Первая мировая война, внешний и внутренний мир Пикассо рушился. Многие друзья-художники ушли на фронт, его не взяли. Потеряв человека, которого любил, как, наверное, еще никого в жизни, Пикассо пребывал в отчаянии.

Но, как всегда в его долгой истории, за спадом последовал новый подъем. Жан Кокто свел художника с Сергеем Дягилевым, руководителем «Русского балета». Пикассо поручили оформить спектакль «Парад». Во время работы Пикассо увлекся балериной Ольгой Хохловой. Услышав от Дягилева веское: «С русскими женщинами не развлекаются, на них женятся», Пикассо, недолго думая, повел ее под венец по православному обряду в парижском соборе Александра Невского.

Женившись на русской аристократке, он попал в великосветские круги: званые обеды, приемы у герцогинь и тому подобное. Но все это быстро приелось. Художник томился пышной праздностью, а старых его богемных друзей Ольга и на порог не пускала. Поначалу Пикассо подыгрывал любимой, начав по ее просьбе даже рисовать в более реалистичной манере, – удивительный шаг для столь гордого человека.

Пабло Пикассо и Ольга Хохлова в театральной мастерской в Лондоне осенью 1919 года

У них родился сын Пауло, и это был апогей семейной жизни Пикассо. Он оформлял дягилевские балеты и писал жизнерадостные, светлые полотна. Этот период назвали неоклассицизмом. Личное счастье художника совпало с настроением в обществе: Европе хотелось пожить спокойно после мировой войны.

Замечательные вещи

Но Пикассо не мог существовать без драмы, и она не замедлила явиться: и в отношениях с Хохловой, и на полотнах, куда вернулись тревожные и брутальные мотивы, искаженные формы, фантасмагории и сцены из снов. Андре Бретон и прочие сюрреалисты приветствовали этот новый период Пикассо.

В те годы Макс Жакоб писал о Пикассо как о «хаосе, бездне». А Стайн говорила, что этот художник не может творить, не опустошая себя различными потрясениями. Буря стихает благодаря новой музе, на этот раз – 17-летней Марии-Терезе Вальтер. Увидев на улице красивую девушку, Пабло подошел и сказал: «Я Пикассо, давайте вместе делать замечательные вещи». Его имя девушке ничего не говорило, она интересовалась спортом, но дело решил тот самый огонь в глазах. Пикассо было 46 лет.

«Замечательными вещами» стали портреты Вальтер: «Сон», «Обнаженная, зеленые листья и бюст», «Женщина, сидящая у окна» и другие. Сегодня это одни из самых дорогих полотен живописца, их цена – от 100 до 150 миллионов долларов. В «период Вальтер» Пикассо взялся за скульптуру, в том числе из железа. Начал писать стихи, вполне сюрреалистические и оцененные мастерами Бретоном и Полем Элюаром.

Враг диктатора

Пабло ушел от Хохловой, но разводиться не спешил: по брачному контракту в случае развода Ольге полагалась половина его имущества, а к тому времени Пикассо был уже настоящим богачом. Они так и останутся официально мужем и женой до смерти Ольги в 1955 году. Говорят, она продолжала любить его, засыпая письмами с упреками и мольбами. Он на них никогда не отвечал.

Обычно романы Пикассо длились около семи лет. В середине 1930-х Вальтер на посту спутницы гения сменила Дора Маар, талантливая и нервическая фотохудожница из круга сюрреалистов.

Маар принадлежала идея запечатлеть в фотографиях процесс работы над «Герникой» (1937), одним из известнейших полотен Пикассо, написанным после бомбардировки немецкими и итальянскими самолетами маленького городка, исторического центра Страны Басков. Спустя 14 лет Пикассо создал еще одно мощное антивоенное произведение – «Резня в Корее» (1951), осуждающее вторжение американских войск в эту страну.

Пикассо написал и проиллюстрировал поэму «Мечты и ложь Франко» (1937), в которой представлял испанского диктатора мерзким слизняком. Произведение было издано в виде открыток, все деньги от продажи которых пошли в фонд республиканского правительства. Франко художник называл своим личным врагом.

Новая радость

Во время Второй мировой Пикассо оставался в Париже. Большинство его знакомых художников либо эмигрировали (он сам дал Дали денег на дорогу), либо вынужденно сотрудничали с нацистами. Пикассо не делал ни того, ни другого, и его антифашистские взгляды были всем известны. Он рисковал, так как ему было необходимо находиться внутри событий. На безопасном расстоянии не было того трагического напряжения, которого художник всегда жаждал.

В оккупации Пикассо писал мрачные картины, отражающие безумие человечества, способного на самые низкие преступления. «Мои картины кусаются, – говорил он в то время, – они должны резать, как бритва».

Место Маар, получившей нервный срыв, в середине 1940-х заняла молодая красавица художница Франсуаза Жило. Над Маар Пабло мог издеваться, а перед Жило благоговел, видя в ней сильную, независимую личность. Он рассчитывал на нее как на новый источник вдохновения и даже «окно в абсолют». Картины стали мягче, в них не было боли и насилия. Что говорить – одно из первых полотен, созданных в союзе с Жило, называлось «Радость жизни» (1946).

Товарищ Пабло

В 1944-м он, богач и бунтарь, вступает в Компартию Франции. СССР получил завидного друга. Благодаря своей партийной ориентации Пикассо стал первым современным западным художником, чья выставка прошла в Советском Союзе – в начале оттепели, в 1956 году. Ее «пробил» писатель Илья Эренбург, с которым живописец дружил с молодости.

Пабло Пикассо во время Конгресса сторонников мира в Риме, 1949 год

Он же уговорил Пикассо принять Ленинскую премию «За укрепление мира между народами», которой советские коммунисты решили наградить своего товарища в 1962 году. Пикассо к тому времени охладел к коммунизму и в придачу был взбешен разгромом Манежной выставки передового искусства – той самой, на которой Хрущев обозвал абстракционистов «пидарасами». Пикассо заявил, что это позор для страны, давшей миру шедевры авангарда. Эренбург, который уже привез в Париж медаль для вручения приятелю, стал доказывать, что, приняв премию, Пикассо поможет уберечь молодых советских художников от репрессий. У них будет аргумент: как вы можете нас запрещать, если сами наградили авангардиста №1? Пикассо внял аргументу и принял премию, но сделал это по-своему – прицепив медаль себе на ширинку.

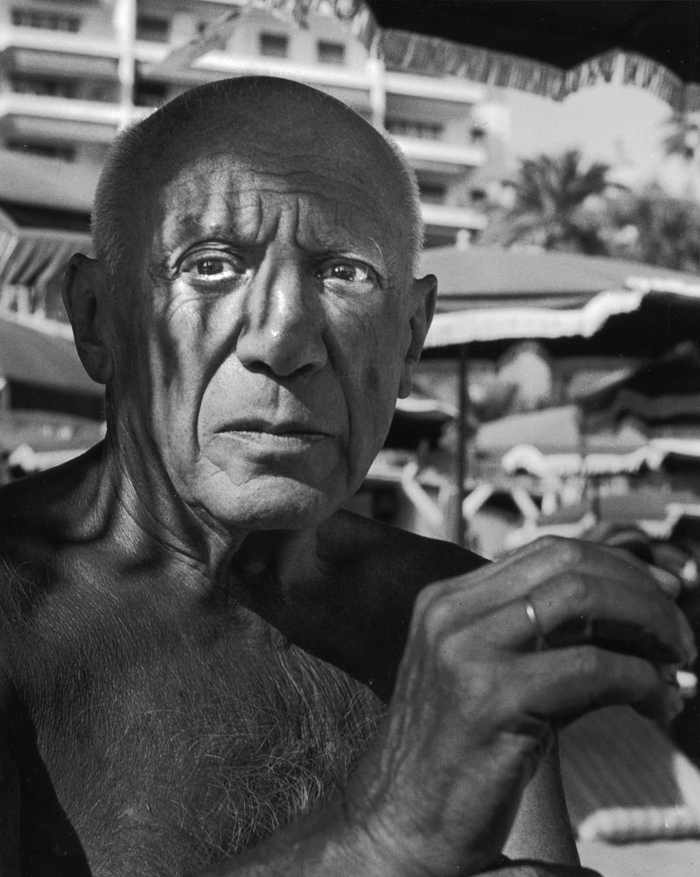

Звезда по имени Рок

Жило родила Пикассо двух детей: сына Клода и дочь Палому – и стала первой женщиной в жизни художника, которая его бросила. По ее словам, чары рассеялись, и она вдруг увидела его капризным стариком, да еще в компании с бывшей любовницей. Пикассо был в шоке – он не верил, что такое божество, как он, могут бросить.

Узнав, что Жило собирается выпустить подробные воспоминания об их отношениях, художник трижды судился, чтобы воспрепятствовать появлению этой книги, но проиграл. Жило писала о Пабло с симпатией, тем не менее образ Пикассо-сверхчеловека от ее мемуаров пострадал.

Пабло Пикассо со своей женой Жаклин Рок и Жаном Кокто на корриде в Валлорисе

72-летний мэтр нашел себе новую пассию, и, в отличие от многих предыдущих, она становится его официальной женой, так как Ольги Хохловой к тому времени уже не было на свете. 26-летняя Жаклин Рок была простой девушкой, работавшей в керамической мастерской «Мадура», где Пикассо ваял керамику. Он начинает создавать сотни ее портретов. Она называет его не иначе, как «мое солнце, мой бог». Они проживут вместе до смерти Пикассо. Рок изолировала его от внешнего мира, закрыв доступ детям и друзьям. Не без санкции самого «солнца», разумеется.

В последние годы жизни Пикассо был уже суперзвездой, а его имя – всемирно известным брендом. В 1966 году ретроспективная выставка в Париже собрала более миллиона посетителей.

Кораблекрушение

Пикассо продолжал неистово творить, словно стараясь своей сверхпродуктивностью задержать приход смерти. Его жены были молоды, но ровесники умирали, и каким бы самоуверенным он ни казался, смерть приближалась. Он думал о ней с юности, но теперь вероятность встречи с ней увеличивалась ежедневно. Пикассо умер 8 апреля 1973-го, ему был 91 год.

Выставка "Пикассо: мир и свобода" в музее Альбертина, Вена, 2010 год

Как-то Пикассо изрек: «Когда тонет большое судно, людей засасывает на дно вместе с ним. Так будет после моей смерти». Так и получилось: смерть начала забирать связанных с Пикассо людей. Узнав об уходе деда, покончил с собой внук Паблито. Через два года умер отец Паблито, сын Пикассо Пауло. Еще через два года, в 1977-м, наложила на себя руки Вальтер, а вскоре в автокатастрофе погибла ее дочь от Пикассо – Майя. В 1986 году свела счеты с жизнью Жаклин Рок, за день до открытия организованной ею выставки Пикассо в Мадриде.

Долой стиль

Пикассо был универсальным, всеохватным творцом. Он без сожаления менял стили, жанры и приемы. «Долой стиль! Разве у Бога есть стиль?» – говорил он, имея в виду многообразие нашего мира. Сравнение с Богом не случайно – атеист Пикассо видел себя создателем особой вселенной.

Другая причина популярности Пикассо – его точнейшее совпадение со временем. ХХ век был столетием войн и революций, тектонических сдвигов в обществе, и искусство Пикассо отражало все это как ни одно другое.

По словам Гертруды Стайн, он был единственным художником своего поколения, по-настоящему понимавшим и чувствовавшим эпоху. Другие живописцы, вроде великого Матисса, не вполне понимали то время, все еще применяя к нему представления прошлого столетия. Пикассо же видел, как прошлое уходит безвозвратно, а на его место приходит нечто новое, – и фиксировал это в своих работах.

Он любил говорить о разрушении, но был очень умным разрушителем. Вытесняя классическое искусство и своих предшественников, он брал у них все, что хотел. Его знаменитое высказывание: «Хорошие художники копируют, великие – воруют». Это применимо не только к переработке чужого искусства. Так же он обращался и с реальностью: никогда не копировал ее, а брал у нее для своих картин то, что было нужно, – и его мир становился частью реальности, а не подражанием ей.

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: https://profile.ru/culture/140-let-pablo-pikasso-velikomu-hu...

Другие материалы:

Сериал «Библиотекарь» по книге Михаила Елизарова — смотрим тизер

Киноликбез — 30 фильмов для знакомства с азиатским кинематографом

Джон Кэмпбелл — создатель американской научной фантастики золотого века

Вечно старый, вечно пьяный — Чарльз Буковски, один из лучших американских писателей

Не только «Основной инстинкт» — 7 эротических триллеров 1980-х и 1990-х

«Основной инстинкт» — фильм, который мог стать хитом только в 1990-е

Наркобароны, убийцы и аферисты — 30 лучших криминальных фильмов, основанных на реальных событиях

Как Голливуд разочаровался в Мэрилин Монро — но пытался найти ее почти в каждой актрисе

Пэм Гриер — актриса, сыгравшая Джеки Браун в одноимённом фильме Тарантино

О переводной фантастике весны — конспирология, метапроза и Война Правок

Смертельная слава — 9 известных актеров, которые погибли во время съемок

«Молчание ягнят» — в чем фильм устарел, а в чем остался прогрессивным?

Предтечи фантастики — Роберт Льюис Стивенсон. Странная история доктора Джекила и мистера Хайда

Мартин Скорсезе снимет второй в своей карьере фильм об Иисусе

«Бойцовский клуб» — как Дэвид Финчер продал бумерский сюжет иксерам

«Ваш роман вам принесет еще сюрпризы» — о специфике фантастического в «Мастере и Маргарите»

Классика кинофантастики — «Контакт» (1997), реж. Роберт Земекис

В производство запущен сериал «Рыцари Сорока Островов» — по роману Сергея Лукьяненко

210 лет Рихарду Вагнеру – композитору, считавшему, что гению можно все

Слышу голос из прекрасного далёка — 7 любимых всеми песен Евгения Крылатова

Какие фантастические сериалы смотреть в июне 2023 — Чёрное зеркало, Ведьмак, Звёздный путь и другие

Картинные истории #7

Сегодня распутываем древнегреческий клубок семейных проблем

Франсиско (Де) Гойя "Сатурн, пожирающий своего сына" (1823)

Находится в Национальном музее Прадо (Мадрид, Испания)

Сегодня мы будем разбирать картину без которой не обходится ни один список самых страшных картин человечества. Ее и правда тяжело назвать позитивной и приятной глазу, но она продолжает считаться шедевром и одной из самых знаменитых картин Франсиско Гойя.

Для начала, как обычно нырнем в истоки и бэкграунд.

Сюжет картины построен на древнегреческом мифе о Кроносе (Сатурне) и о его нездоровой любви к своей власти. Я расскажу вам легенду о нем.

Уран, отец Кроноса, вместе с матерью Кроноса, Геей (РКН, пощади), в не самом счастливом и желанном союзе, сумели родить изрядное количество отпрысков, а именно - трех циклопов, трех 100-руких великанов и 13 титанов. Поняв, что наследников много, а престол один и хотелось бы усидеть на нем как можно дольше, Уран начал потихоньку избавляться от своего потомства - а именно скидывать всех в Тáртар, бездонную яму или попросту ад (да, именно отсюда пошло выражение "лететь в тартарары"). И тогда Гея подговорила своих детей-титанов восстать против отца. А план был, кстати, простой - младшему титану Кроносу она выдала в пользование волшебный серп, дождавшись когда Уран возжелает Гею и займется с ней сексом, Кронос отрубил отцу причинное место прямо этим волшебным серпом (но мне кажется, обычный бы тоже справился), а потом выбросил отцовский детородный орган в море-окиян (но божественная сила зачатия велика и позже от семени отрезанного члена Урана и морской пены появилась другая богиня - Афродита). После того, как Уран лишился возможности создавать потомство - он был изгнан и больше никогда не принимал участие в божественной жизни, но перед своим изгнанием Уран проклял сына, сказав, что один из его собственных детей обязательно свергнет Кроноса и его власть. Получив подобное проклятие Кронос через время задумался, править ему очень нравилось, но и секс с сестрой Реей (все в порядке, не переживайте, они были женаты) ему тоже нравился. И он не придумал ничего лучше, как есть своих детей сразу после их рождения. Но не волнуйтесь за малюток, они были богами, а значит бессмертными, так что они спокойно жили в животе отца, не перевариваясь с остальной едой, росли и даже учились ходить, говорить и драться. Всего таким образом Кронос съел пятерых своих детей, после рождения шестого Рея его обманула и подсунула ему камень в пеленках - так и выжил будущий глава Олимпа - Зевс. Но это уже совсем другой рассказ.

Давайте обратимся теперь к истории конкретно картины и художника, что есть интересного там.

В 1819-м году 73-летний Гойя, всё еще формально числившийся придворным живописцем, вышел на пенсию и приобрел небольшую виллу в пригороде Мадрида. Еще до его приезда соседи прозвали это имение Quinta del Sordo или «дом Глухого». Было бы забавно, если бы именно это название и привлекло Гойю, ведь он и сам был своего рода глухим, в 1792-м, после загадочной болезни (назывались диагнозы от апоплексии до осложнений застарелого сифилиса) художник начал испытывать адские головные боли и почти полностью лишился слуха, так что «дом Глухого» пришёлся ему как нельзя кстати.

Оправившись от болезни, Гойя решает расписать стены своего дома странными и темными видениями, которые выразили бы ужасы последних лет его жизни (а ужасаться было чему, страна была оккупирована, жена и любовница погибли, а десяток своих детей он похоронил). Работы не предназначались для посторонних глаз современников Гойи и должны были стать чем-то вроде завещания пожилого художника потомкам. Эта идея завладела Гойей целиком. В течение короткого времени он выполнил колоссальный объем работы, набросав эскизы 14-ти огромных картин (некоторые из них превышали размер в шесть квадратных метров!) и начал расписывать ими стены. Все изображения напоминали кошмары или галлюцинации. После смерти художника картины переносились на холсты другими мастерами.

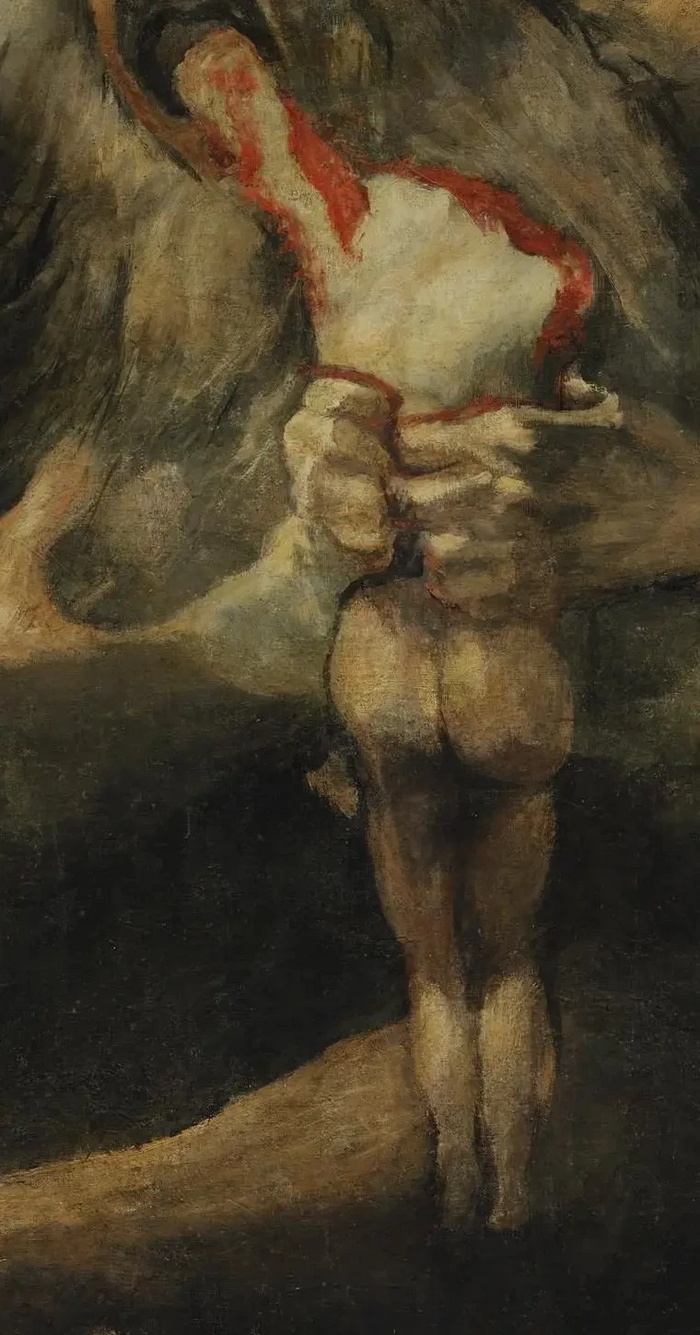

Начнем с верхней части картины. Мы как будто гуляли по темным пещерам и тут в свете факела нам попалось эта жуткая сцена. Во первых вы только посмотрите какие безумные глаза у Кроноса, они выражают какой то безумный, хтонический ужас от содеянного, он будто правда застигнут врасплох, но в мифах ведь он сам хотел есть своих детей и этого не скрывал (я отец и бог, делаю с детьми что хочу), а наоборот это было негласным правилом и за этим следили остальные боги и титаны? Также внимательный читатель уже возмутился тому, что на картине Кронос ест ребенка по частям, разрывая его плоть на кусочки, как после этого можно выжить, да еще и продолжать существование в желудке отца?

Новая несостыковка - тело явно не детское. И даже не мужское, это скорее половозрелая женщина в самом расцвете сил, как она могла оказаться на месте жертвы Сатурна? Он только что обглодал голову своей жертвы. Его чёрный рот открывается возле локтя левой руки, готовый откусить сустав. Его руки копаются в позвоночнике, кровь поразительно мерзко-первичного цвета стекает по руке, шее и плечу его ребёнка. Каннибалистическая свирепость, с которой Сатурн Гойи поедает своего ребёнка, делает его ужасающе уникальным.

Есть свидетельства, что в этой части картины, до срисовки должен был также находится эрегированный половой орган, направленный в нашу с вами сторону, но художник, который переносил картину на холст, видимо, решил, что это будет уже совершенно точно лишнее.

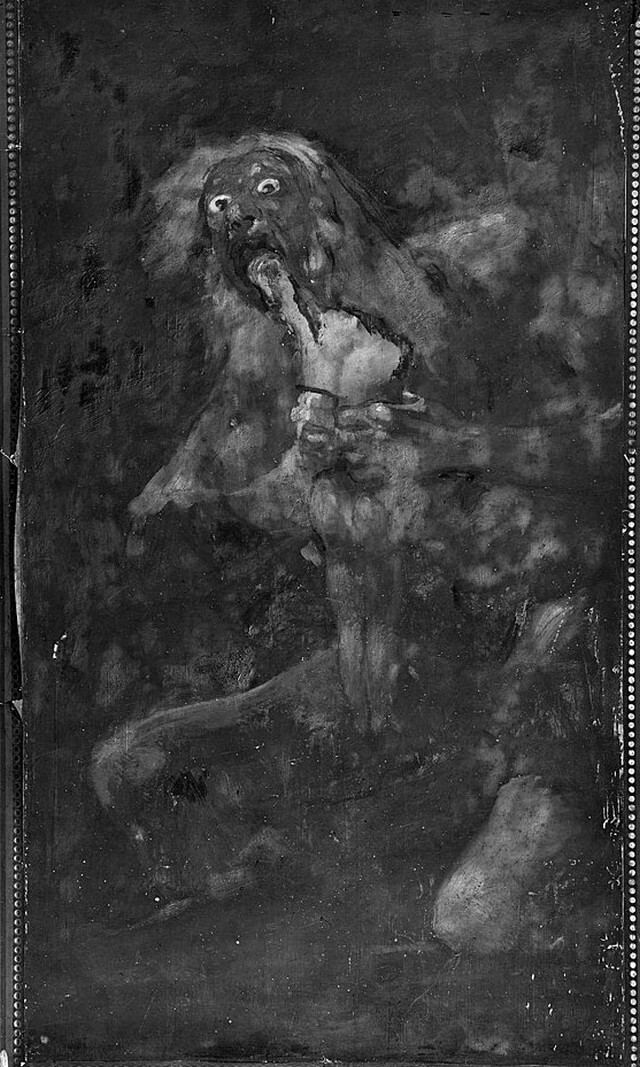

Вот это кстати и есть снимок, который сделали в доме Гойя. Кстати, иронично, что именно эта фреска была найдена на стенах в его столовой.

Испанские медики Фернандес и Сева называют предполагаемый душевный недуг Гойи аффективным психозом, Мануэль Парео говорит о депрессивной дистимии, Ноймайр склоняется к диагнозу шизофрения и предполагает постепенное отравление организма Гойи входившим в состав красок свинцом, что повлияло на деятельность мозга художника и вызвало к жизни галлюцинаторные видения. Искусствоведение в этой ситуации может лишь констатировать: действительно, живопись до Гойи не знала такой исступлённой дисгармонии. Именно Гойя первым в европейском искусстве делает нас не зрителями, а полноправными соучастниками адского пира и чудовищных преступлений.

Такие дела, друзья! Думаю, этот разбор вам понравится, присоединяйтесь и спасибо за вашу поддержку, будем двигаться дальше к знаниям в таком же темпе! :)

А еще у меня есть к вам пара вопросов:

Было бы вам интересно послушать про "Троицу" Андрея Рублева? Она сейчас выставляется в Храме Христа Спасителя и будет там то ли две недели, то ли год, как обычно ничего нормально не решили, но посмотреть ее бежит куча народа, успеем с вами запрыгнуть в последний вагон интереса к ней)

Что вам вообще было бы интересно еще послушать и посмотреть? Я поглядываю в сторону мифов, как раз сегодня картина еще такая, может начнем отдельно разбирать интересные истории из разной мифологии, например, египетской, я ее просто обожаю!

Картинные истории #6

Сегодня любуемся пейзажем Саврасова :)

Алексей Кондратьевич Саврасов "Грачи прилетели" (1871)

Находится в Государственной Третьяковской Галерее (Москва, Россия)

Эта картина является, если не самой красивой, в творчестве Саврасова, то уж самой известной так точно. Вы точно видели ее в книжках, учебниках и на страницах энциклопедий. Давайте познакомимся с этой картиной поближе!

До начала 1870-х годов Алексей Саврасов в основном работал в окрестностях Москвы, а после стал ездить в провинцию. Больше всего художнику пришлась по душе Волга — он побывал в Ярославле, под Костромой, в Нижнем Новгороде, Юрьевце, и на целых пять лет волжские пейзажи стали главным предметом его живописи. В работе над картинами Саврасову помогал Василий Перов, с которым он близко общался и преподавал в Училище живописи, ваяния и зодчества.

В декабре 1870 года у художника возник конфликт с училищем — его упрекнули в том, что у него мало учеников, и лишили казенной квартиры. Саврасов с семьей остался фактически на улице. Он взял отпуск и уехал на полгода в Ярославль, в качестве финансовой поддержки обзаведясь заказами Павла Третьякова. В Ярославле зимой после тяжелых родов умер уже четвертый ребенок Саврасовых (из шести только двое выжили), жена Софья тяжело заболела. Тяжелые невзгоды привели живописца в село Молвитино (позже переименованное в Сусанино), в нескольких десятках верст от Костромы. Там он и создал первые этюды, которые позже легли в основу картины. Дописанную уже в Москве картину еще до первой выставки заметил и купил Третьяков (за 500 рублей), чем сильно разочаровал императрицу Марию Александровну — она смогла приобрести только копию полотна. «Грачи прилетели» стала вехой в истории русской живописи, утвердившей национальный лирический пейзаж. Посмотрим на картину детально.

При первом, беглом взгляде на картину, на что вы обратите внимание? Большинство посмотрит на грачей в ветвях берёз. Потому что это композиционный центр картины. Художник намеренно "ведёт" ваш взгляд сюда. Тонкие полупрозрачные ветки на синем небе совсем не отвлекают наше внимание от птиц. Обратите внимание, что фигуры птиц несколько велики по сравнению с реальными размерами, а их рисунок выглядит довольно приблизительным и даже наивным. Но это не центр картины. В центре – церковь и дома. Но не они главные герои. В этом изюминка работы Саврасова. Смещённый центр композиции в правый верхний угол полотна.

Есть в картине много деталей, которые придают ему так называемую «русскость». Как ни крути, наша сельская глушь всегда немного неряшлива, с налётом старины, как эта церковь, например (это православная церковь Воскресения Христова в селе Молвитино, построенная в конце 17 века). Мы и сейчас в деревне редко увидим ряды аккуратных домиков с разукрашенными заборчиками. Но эта потрепанность как раз и мила русскому человеку. Вообще Саврасов как будто специально выбирает самое неприглядное время года. До него раннюю весну русские художники почти не изображали. Согласитесь, проще написать куст цветущей сирени на фоне аккуратного заборчика и дорожки с гравием. Чтобы было приятно смотреть. А тут слякоть, потемневший снег, кривые деревья, грязь и голые ветки, одним словом середина или конец марта.

Что вы скорее всего заметите не сразу – это бескрайние просторы за церковью. Наши внимание так сильно приковано грачами и березами, что тяжело заглянуть вглубь картины, где до самого горизонта простираются равнинные поля, через которые протекает река — по всей видимости, разливающаяся весной Воложница, которая впадает в Шачу северо-западнее Сусанина. Передний план картины изображён так, что художник как будто находится вблизи земли. Но при таком ракурсе горизонт должен был бы находиться довольно низко, в то время как на картине он изображён примерно посередине холста, на уровне церковных главок. Это было сделано художником для того, чтобы лучше показать равнинные дали, которые играют в картине важную смысловую и образную роль. Но бессознательно это влияет на наше восприятие, вы ощущаете величие природы и масштаб русских деревень, а самое главное, вы перестаете замечать, что картина совершенно небольшая (в реальности она всего 62х48 см). Саврасов был, можно сказать, уникальным мастером в изображении пространства.

Здесь мы, кстати, можем увидеть подтверждение места – надписью, сделанной в левом нижнем углу полотна: «1871. С. Молвитино. А. Саврасовъ».

Небо на «Грачах» затянуто облаками и написано в серо-голубых, тусклых тонах. Для того чтобы в точности передать малейшие оттенки, Саврасов оставлял фрагменты холста, не покрывая его красками. Он использовал интересный прием: создавал «вертикаль» от земли к небу и изображал небесные блики и в проталинах на нижней части полотна. Обратите внимание, как старательно Саврасов проработал тончайший рисунок подтаявшего снега: где-то он потемневший, где-то — сиреневый, нежно-лиловый, голубой и даже розовый, где то на нем лежит легкая сетка теней от берез.

Обратите внимание, что по бокам картины часть берёз “срезаны” рамой, этот прием называется "занавес", он придуман не Саврасовым. Это дает нам ощущения неограниченности картины, наше сознание дорисовывает пейзаж дальше, уходя далеко за картинную раму.

Саврасов первый показал, что у природы нет малого. Его пейзажи формально бытовые, а не бытийные. Но в этом быте изображено бытие – извечное, бесконечное. Прилетевшие вместе с весной грачи вьют гнезда в корявых березках. Среди берез различима небольшая верба, готовая распуститься – как символ оживления, воскресения жизни после зимней спячки. На стенах старенькой колокольни облупившаяся штукатурка.

Спустя 10 лет после написания картины “Грачи прилетели” жизнь Саврасова пошла под откос. Он серьёзно страдал алкоголизмом. Искусствоведы так и называют его работы с 80-х годов 19 века – "пьяный Саврасов". Грачи иногда возрождались в рисунках, которые он наспех набрасывал, чтобы продать на ближайшем рынке за 2 рубля. Саврасову было не суждено оставить обширную галерею шедевров, как его современнику Айвазовскому или ученику Левитану. Однако "Грачи прилетели" внесли серьёзную лепту в развитие живописи. С этой культовой картины началась история русского пейзажа, который повествует о русской природе.

Такие дела, друзья! После тяжелого разбора Босха хочется чего то легкого и поэтичного, как вот эта картина, например. Читайте и любуйтесь, а еще Спасибо за вашу поддержку, мне очень приятно! :)

Картинные истории #51

Сегодня исследуем религиозные мотивы Босха :)

Иероним Босх "Сад земных наслаждений" (1500-е)

Находится в Национальном музее Прадо (Мадрид, Испания)

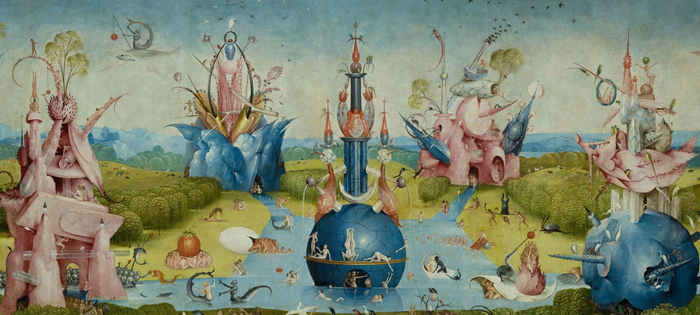

Сегодняшняя картина — самый известный триптих Иеронима Босха, получивший своё название по теме центральной части, посвящён греху сладострастия — Luxuria. Оригинальное название этой работы Босха доподлинно неизвестно. «Садом земных наслаждений» триптих назвали исследователи. Давайте попробуем вместе разобраться в картине и рассмотрим часть "пасхалок" которые в ней скрыты, все разобрать вряд ли получится, их тут действительно много :)

Четкого исторического контекста картины тут нет, поэтому рассказать толком нечего. Я немного расскажу вам об истории картины, а потом мы начнем ее осмотр.

«Сад земных наслаждений» – самое известное произведение нидерландского художника Иеронима Босха. Первое упоминание о триптихе относится к 1517-му году: «Сад…» фигурирует в описи имущества семейства Нассау в Брюсселе. Позднее, наряду со многими другими произведениями Босха, картина была вывезена в Мадрид и находилась в собрании испанского короля Филиппа II. В 1936-м году, с началом гражданской войны в Испании, «Сад земных наслаждений» с целью его сохранения был передан в Прадо. «Сад земных наслаждений» сохранился лучше других триптихов Босха. С 2014-го года «Сад земных наслаждений» вместе с еще тремя работами стал предметом раздора между Прадо и Музеем королевских коллекций, подававшим официальный запрос о возвращении этих произведений в королевское собрание.

Для современников Босха его картины имели гораздо больший смысл, чем для современного зрителя. Необходимые пояснения к сюжетам средневековый человек получал из разнообразных символов, которыми изобилуют картины Босха. Значение многих символов уже безвозвратно утеряно, символы меняли значение в зависимости от контекста, они по-разному трактовались в разных источниках — от мистических трактатов до практической магии, от фольклора до ритуальных представлений. В течение пяти веков многозначность символики Босха позволяла исследователям его творчества и почитателям относить художника к самым разным религиозным и философским направлениям.

Давайте начнем рассматривать картину — наглядно все станет понятнее, насколько может быть понят Босх :)

Начнем с задних створок картины. Они выполнены в технике гризайли – так называется вид живописи, при котором художник работает оттенками одного цвета. В данном случае использована зеленовато-серая гамма. Художественный эффект обусловлен неожиданностью перехода, совершаемого зрителем, от монохромных и лишённых человеческого присутствия внешних створок к многофигурным и красочным створкам внутренним.

На самом верху Босх помещает слова из Псалтири: «Ибо Он сказал – и сделалось; Он повелел – и явилось» (Пс.32:9). В левом верхнем углу мы можем увидеть маленькую фигуру - это Бог. Большинство склоняется к версии, что это момент творения мира, как он описан в Книге Бытия – изображение третьего дня сотворения мира. На земле еще нет человека и животных, из воды только появились скалы и деревья. Но есть сторонники другой версии – это конец нашего мира, после вселенского потопа.

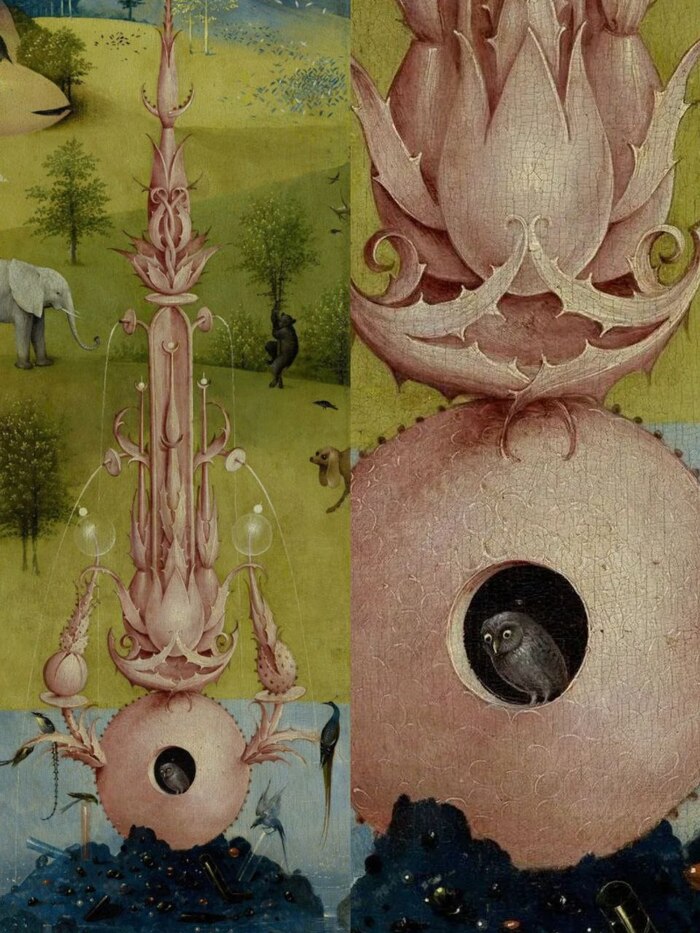

Давайте поближе рассмотрим левую створку триптиха. На ней изображен Эдем. Бог показывает удивленному Адаму только что созданную из его ребра Еву. Вокруг – недавно созданные Богом животные. На заднем плане – Фонтан и озеро жизни, из которого выходят первые создания нашего мира. Рассмотрим важные детали поближе.

Это Фонтан Жизни, источник, дарующий жизнь всему сущему. А внутри неожиданно мы видим сову, символ тьмы, духовной слепоты и ереси. (символом мудрости она была в Античности, и сейчас) Таким образом художник визуализирует популярную в те годы идею о том, что всякая жизнь — греховна. Но еще есть астрологическая версия. Розовый хитиновый фонтан — это Рак, сова — символ темного, несчастливого Сатурна. Сатурн в Раке — зловещий астрологический прогноз, ассоциировавшийся во времена Босха с Судным днем.

Это первая встреча Адама и Евы. Бог взял Еву за руку как на обряде венчания, и велит своим детям плодиться и размножаться — об этом недвусмысленно свидетельствуют кролики на заднем фоне, во все времена считавшиеся символом плодовитости. Но посмотрите на реакцию Адама и на реакцию Евы — они разные. Если Адам с энтузиазмом смотрит на новую спутницу, то Ева смущена и стоит потупив взгляд. Это странно, ведь плодов с Древа Познания она еще не ела, а значит не понимает отличия Добра от Зла, не ведает стыда. Дело в том, что концепция гендерного равноправия была Босху не близка — женщин он (как и многие в то время) считал изначально порочными. :)

Обратите внимание, что в Эдемском саду не все слышали о любви и дружбе. То и дело кто то кого то ест. Это отличается от канона, ведь в Эдемском саду нет насилия и смерти. Но вот лев поймал оленя и уже вгрызается ему в плоть. Дикая кошка несёт в зубах пойманное земноводное. А птица вот-вот проглотит лягушку. Так он пытался показать, что от жестокости мира никуда не деться, даже в райском саду. И человек, как часть природы, также наделён жестокостью. Вопрос, как он ей распорядиться: впадёт в грех или сможет обуздать своё животное начало.

Слева от источника жизни плавают утки, считавшиеся во времена Босха «низкими тварями», поскольку они «погружаются в грязь по самые глаза». Справа — царственный лебедь, непорочный символ Братства Богоматери, в котором Босх состоял до самой смерти. Лебедь движется в ту же сторону, что и презренные земноводные. Возможно, утки и лебедь вместе воплощают идею райской терпимости: фонтан дает жизнь всему — и возвышенному, и земному.

Черные птицы ассоциируются с грехом. Внизу фрагмента пернатая очередь, выстроившаяся к полому яйцу — символу ложной веры или пустой души, не познавшей бога. Босх снова показывает нам дуализм Рая и заставляет задуматься — зло должно было существовать уже в Эдеме. Иначе, совершая первородный грех, Адаму и Еве было бы нечего познавать.

Конструкция из двух округлых плоскостей, скрепленных поперечной осью — образ, который встречается у Босха довольно часто (даже в этом триптихе мы его еще встретим). Расшифровать его смысл никому из адекватных исследователей пока не удалось. Однако венчающий скрепу-ветвь полумесяц — недвусмысленный символ. Во времена Босха полумесяц прочно ассоциировался с врагами христианской веры.

Переходим к центральной части. Тут изображен как раз тот самый Сад земных наслаждений или изображение земной жизни людей, которые массово предаются греху сладострастия. Художник показывает, что грехопадение настолько серьезно, что людям не выбраться на более праведный путь. Почему грех и почему не выбраться? Давайте рассмотрим поближе.

Обратите внимание на то, что на картине все предстают нагими. Существует две версии, почему это так. Первая версия — Иероним Босх состоял в секте адамитов, члены которой совершали свои обряды нагишом и проповедовали свободу сексуальных отношений — отсюда обилие обнаженных персонажей в самых затейливых позах. Версия маловероятна, ведь во времена Босха инквизиция свирепствовала, а нравы адамитов хоть и были свободными, но трудно поверить, что настолько. Вторая версия проще — Босх рисовал героев триптиха голыми, чтобы максимально обнажить человеческие пороки. Чтобы человеческая природа не пряталась под красивой, дорогой одеждой или напудренным париком.

В зависимости от культурного или религиозного контекста, разные ягоды могли иметь различный смысл. Ежевика была символом чистоты Девы Марии, а земляника — знаком праведности и трудолюбия. Но в целом, гигантские ягоды, очевидно, выступают у Босха аллегорией распущенности — в первую очередь, сексуальной. Должно быть слово «клубничка» вызывало в средневековых Нидерландах те же ассоциации, что и у нас сейчас. :)

Это место считается Фонтаном Вечной Молодости — это эзотерический источник, а причудливые сооружения вокруг него обозначают четыре стороны света.

Всадники, восседающие на козерогах, тельцах, львах и других (экзотических и не слишком) животных — это сатирическое изображение лженауки — астрологии. Круг животных (по-гречески — «зодиак») движется против часовой стрелки. То есть, по мнению Босха, противоестественным образом. Также есть иное объяснение, более забавное, девушки в озере – одинокие дамы в ожидании своих избранников. У каждой из них на голове либо фрукт, либо птица. Возможно, они означают характер и сущность женщины. На некоторых сидят чёрные птицы, символы несчастий. Такие женщины скорее и сделают своих мужчин несчастными из-за скверного характера. На других – красные ягоды, символ похоти и распутства. Характер мужчин определяется тем животным, на котором он едет. Здесь есть и лошади, и верблюды, и кабаны. А вот козел в левом нижнем углу пока свободен, без наездника. Мужчины держат разные дары для будущих избранниц – кто рыбу, кто яйцо или ягоды. Найдя себе вторую половинку, пары разбредаются по саду, чтобы уже наслаждаться земной распутной жизнью не в одиночестве.

И снова мы видим птиц. Тут есть уже знакомые нам утка и сова (которую на этом фрагменте картины часто описывают как фаллический символ). А еще ту есть удод, о котором современники Босха говорили, что он «греховнее, нежели сам дьявол», поскольку рядится в прекрасные перья, но питается испражнениями. Кстати, устаревшее значение голландского слова vogel (птица) – половое сношение. Поэтому изображение больших птиц – это аллегория Босха о безудержности людей в похоти и разврате.

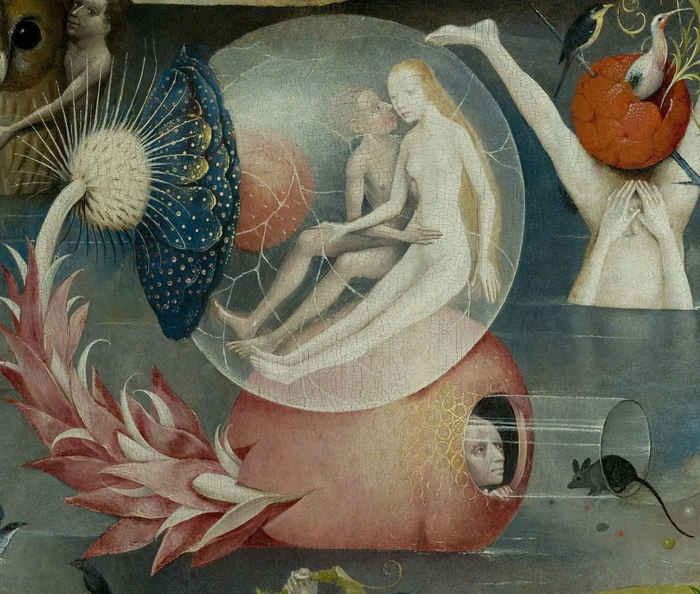

Опустимся ниже и увидим стеклянную сферу. И тут Босх снова ссылается на науку. Эти двое служат алхимической аллегорией: любовники «реагируют» друг с другом подобно химическим элементам в колбах. Также существует версия, что прозрачные сферы и сосуды которыми отделены некоторые герои картины - аллегория на тему порочного эгоизма. Кроме того, Босх часто зашифровывал в своих картинах местный фольклор. Некоторые искусствоведы считают, что этот фрагмент может иллюстрировать старинную нидерландскую поговорку: «Стекло и любовь — как они недолговечны!».

В этом фрагменте мы с вами можем усмотреть критику духовенства. Полое дерево — это символ смерти, ада, безверия. Оно в форме воронки, воронка — атрибут ложной мудрости и мошенничества. Не случайно дерево красного цвета — это намек на кардинальское платье. Прячущиеся под трухлявым пнем священники слепы, глухи и бессильны. Они также увязли во грехе, как и все вокруг, они не пытаются спасти души людей, а в страхе прячутся от свой паствы.

И последняя, правая часть триптиха изображает ад, в котором грешники испытывают вечные муки. Ад кишит всевозможными монстрами. Для современников Босха было аксиомой, что все существа созданы по образу и подобию Бога. А все, что имеет страшный и уродливый вид – является порождением Дьявола. Поэтому, чтобы максимально подчеркнуть дьявольскую природу существа, его изображали максимально уродливым. И этого добивались, приделывая зайцам рыбьи хвосты, а птицам – улитку вместо головы. Если раскрыть любую книгу средних веков, на её страницах вы найдёте немало странных существ-конструкторов. Они мучают грешников – пожирают их, протыкают ножами или похотливо пристают. Давайте рассмотрим поближе интересные фрагменты.

Начнем с монстра, который бросается в глаза. Среди искусствоведов у него есть прозвище – меланхоличное чудовище. Кажется, его ничуть не тревожит тот факт, что его древесное тело высохло и растрескалось, а в чреве у него пирует компания разудалых социопатов. Мертвое дерево, полое яйцо — символы смерти и греха, которые изобличают в данном случае конкретный порок — пьянство. Ноги древесного существа неслучайно «обуты» в лодки — несмотря на основательную конституцию, парня штормит и покачивает, также как штормит и покачивает после алкоголя. На его шляпе волынка, а над таверной в полом яйце вывеска с ней же, она была символом праздной музыки и пьяных сборищ. Пьяницы, как известно, "теряют человеческое лицо". Может быть, Босх решил обыграть в этом демоне именно это: пьяницы, теряя своё лицо, отдают его дьяволу. Поэтому монстр и имеет такой обычный, ничем неискажённый лик. Внутри полого яйца – таверна, где грешники выпивают, пусть и верхом на странном существе. А из таверны выглядывает грустный мужчина и смотрит на происходящий хаос. По полям шляпы души грешников прогуливаются под руки с монстрами. Получается, что их особо не мучают, а дают им выпивку, прогуливаются с ними или дают погрустить в одиночестве. Возможно это те, кто продали души дьяволу и для них было забронировано тёплое местечко без мучений? Только вот никуда не деться от созерцания мучений других.

По общепринятому мнению, птицеголовый монстр — это Дьявол, пожирающий души грешников. Восседая на «позорном стуле», он испражняется ими в адскую выгребную яму. На голове у Дьявола — горшок, символизирующий безверие. Кувшины на ногах призваны подчеркнуть хромоту, которой Дьявол обзавелся вследствие низвержения с небес. Но также существует теория, согласно которой клювастое чудище — это безжалостное время. В астрологических книгах Сатурн или Кронос часто изображался хромым или одноногим, отсутствующую ногу нередко подпирал знак Водолея в виде кувшина. Есть еще одна теория, которая гласит, что этот монстр символизирует чревоугодие. Главные его жертвы – обжоры и чревоугодники. Поэтому их наказание – быть съеденными и испраженными демоном. Котелок для приготовления еды на голове монстра и кувшины для хранения вина на его ногах должны указывать на его специализацию. Кстати, в средние века тебя могли сожрать не только монстры, но и…себе подобные. Голод был частым гостем в Европе, и люди нередко доходили до каннибализма. Даже во времена Босха встречались случаи, когда путников ловили на дорогах и съедали. Или же приютившие хозяева завтракали на утро своими постояльцами. Ещё один интересный момент: демон сидит на стуле с высокими ножками. Это стул для испражнения. Его могли себе позволить лишь богатые горожане. Впрочем, обжорство тоже было грехом богатых.

Также, вы можете увидеть девушку, сидящую около ножек стула. Она очень сильно похожа на Еву с первой части триптиха. Все верно, Ева попадает в ад, здесь она несёт наказание за свою гордыню. Поэтому ей очень долго придётся смотреться на своё отражение, чтобы её смирению не было конца. На груди у нее жаба, которая в средние века также была символом чванства и необоснованного тщеславия.

Во времена Босха в Нидерландах было в ходу выражение «похоть — это музыка плоти». К музыке было принято относится как к легкомысленному развлечению, предваряющему любовные утехи. Полифоническую музыку считали греховным проявлением, а ее исполнение в церкви — изощренной формой ереси. Похоже, Босх разделял мнение католического престола, поскольку превратил музыкальные инструменты в пыточные орудия. Кстати в левом нижнем углу вы можете увидеть, что у одного из грешников на интересном месте нарисованы ноты. Здесь вы можете послушать, как они звучат.

Обнаженная девушка с игральной костью на голове, перевернутый карточный стол, беременный демон, судя по всему, предлагающий партию в нарды. Смысл этого фрагмента очевиден: грешникам, предававшимся такому пороку как азартные игры, придется в День Страшного Суда буквально бросить кости. Гибрид ската и крысы, с человеческими конечностями карает азартного игрока. На ногах у демона надеты патены – средневековые сабо на высокой деревянной подошве. Их одевали поверх кожаных сапог для того, чтобы ходить по грязи и нечистотам городских улиц. Вполне себе подходящая обувь для Ада. На спине у монстра вогнутый щит. На нем приколотая кинжалом рука с жестом благословения и с игральной костью на кончиках пальцев. Вспомните, она так похожа на руку Бога на левой створке триптиха. Здесь Босх изобличает нечистоплотных священнослужителей, которые благословляют игроков. Те в свою очередь приходят к священникам за благословением, чтобы им сопутствовала удача во время игры.

Каждого, кто видел картины Босха, поражает то количество деталей, которыми изобилуют его работы. Их так много, что просто глаза разбегаются. Босх был художником своего времени и естественно поддавался его влиянию. А в его время было принято прорисовывать каждую деталь. Достаточно открыть любую книгу времён Босха, чтобы убедиться в доминировании такого стиля изображения через прорисовку множества деталей. Творчество Босха было не таким уж странным и непривычным для его современников. И другие художники его времени использовали в своих работах большое количество деталей, символов и неведомых существ. Несмотря на то, что Босх многое впитывал от своих современников и переносил это на свои картины, нужно отдать должное его гениальности. Все-таки он – непревзойденный мастер в символике и загадках даже для своего времени.

Ну вот и все, дорогие друзья! :) Это был просто невероятно огромный и сложный разбор, надеюсь вы осилите его полностью. Если да - напишите какой нибудь комментарий, чтобы я знала, что это время и силы я потратила не зря :) Спасибо за вашу поддержку, мне очень приятно!