5 мая исполнился 161 год со дня рождения грузинского художника Нико Пиросмани. Его биография состоит из легенд, и одна из них известна даже тем, кому фамилия Пиросмани ни о чем не говорит, – это история, лежащая в основе песни Аллы Пугачевой «Миллион роз». Пиросмани был из тех «чудаков», что не хотят прославиться или разбогатеть. Он мог бы жить в достатке и комфорте, но выбрал бедность ради свободы и возможности заниматься любимым делом.

Не от мира

Как это часто бывает с героями легенд и преданий, детали биографии Пиросмани покрыты туманом, а по поводу многих конкретных ее эпизодов мнения исследователей расходятся. История жизни Пиросмани восстановлена по воспоминаниям знавших его людей, и нередко эти воспоминания противоречат друг другу или полны фантастических деталей. Сам он о себе почти не рассказывал, а его письма к сестре, которые помогли бы заполнить пробелы, та по неизвестным причинам уничтожила.

Даже дата рождения художника под вопросом. Биографы с более-менее значительной долей вероятности установили, что Нико появился на свет в 1862 году, но откуда взялось 5 мая, объяснить не может никто. Тем не менее это число закрепилось – надо же когда-то праздновать день рождения выдающегося человека.

Почти полное отсутствие каких-либо официальных документов, относящихся к жизни Пиросмани, подчеркивает его «не от мира сего» существование. Нико жил среди людей, но в каком-то своем измерении, где бумаги и удостоверения не имеют значения. Нужны ли документы сказочным героям?

Доброта и гордость

Пиросмани – сокращенная версия фамилии Пиросманашвили, как и Нико – короткая форма имени Николай. Так его звали друзья, и под этим именем он прославился.

Художник родился в Кахетии, восточном регионе Грузии, в селе Мирзаани в семье крестьянина. В раннем детстве Нико потерял родителей и старшего брата и в возрасте восьми лет был принят в семью Калантаровых, жившую в Тифлисе (старое название Тбилиси). По одной из версий, отец Николая работал в поместье Калантаровых и перед смертью попросил их позаботиться о сыне. Его взяли на правах маленького помощника по хозяйству, однако относились по-родственному.

В этой семье Нико выучили грузинской и русской грамоте, но школьного образования он не получил. Рисовать он начал, может быть, еще в деревне. Калантаровы вспоминали, что Николай увлеченно расписывал все, что попадалось под руку. Однажды забрался на крышу и прямо на ней изобразил окрестный пейзаж.

Все, знавшие Пиросмани в любой из периодов его жизни, отмечали, что крайняя доброта, отзывчивость и даже наивность сочетались в нем с чувством собственного достоинства. Это проявилось уже в детстве: однажды он очень расстроился, когда кто-то из друзей назвал его безотказным. Его задело, что доброту и открытость приняли за бесхребетность.

Рассеянный кондуктор

В семье Калантаровых он рос, как в теплице. Когда пришло время встраиваться во взрослую жизнь, Нико плохо представлял себе, как это делается. И, кажется, не очень-то ему этого и хотелось: мир фантазии, идеалов и рисования значил для Нико намного больше мира службы, карьеры, быта. Попытки завести семью были неуклюжими: после неудачного объяснения в любви к Элисабед, младшей дочери Калантаровых, у которой он в то время жил и которая была на 10 лет старше его, Нико пришлось оставить ее дом. Красивый, высокий, с выразительным лицом, Николай привлекал женщин, но ловеласом не был – подобное поведение претило его натуре. Для создания семьи Нико был слишком беден, а когда однажды все-таки разбогател, выяснилось, что эта форма жизни ему неинтересна.

Проработав год в типографии, Нико убедил приятеля, такого же начинающего художника, открыть свое дело – рисовать вывески для магазинов, кафе и прочих городских заведений. Это был хороший бизнес для Тифлиса, но с новичками никто не хотел иметь дела. В городе хватало «дизайнеров»-профи, и, не выдержав конкуренции, друзья скоро прогорели.

Ему было уже под 30, его ровесники стали солидными мужчинами с семьями и должностями, на их фоне Нико казался смешным неудачником. От отчаяния он решился во что бы то ни стало найти стабильную работу и вскоре получил место тормозного кондуктора товарных вагонов Закавказской железной дороги. Николай был не лучшим работником: постоянно получал штрафы за опоздания, прогулы, провоз безбилетных пассажиров. Он слишком привык к неторопливой вольной жизни, и дисциплина ему не давалась, хотя Нико старался. Он часто болел, простужаясь на открытой площадке вагона. Начальство считало, что Пиросманашвили подает сослуживцам плохой пример нерадения.

Зато за четыре года работы на дороге он смог объездить и повидать многие края, набраться впечатлений, которые позже воплощал в картинах.

Успешный бизнесмен

Поняв, что независимость для него важнее стабильности, Нико решил уволиться из железнодорожного ведомства и рискнуть, открыв собственный бизнес – продуктовую лавку. Жить, зарабатывая любимым делом – рисованием, все еще представлялось ему нереальным.

В лавке он был сам себе хозяин, и на первых порах это придало ему энергии. Поначалу это была даже не лавка, а стол на улице, который Нико установил в еще неосвоенном, но, как оказалось, удачном месте. Дела пошли в гору, и Нико трудился в свое удовольствие – никто его не подгонял, не выписывал штрафы, и он мог целый день неторопливо и душевно общаться с покупателями и прохожими.

Бизнес расширился, Нико взял в дело компаньона, они открыли магазин и стали получать неплохой доход. И вот тут Нико заскучал. Его подлинная художественная натура словно очнулась от обольщения невиданным прежде достатком и спросила: неужели это и есть твоя жизнь?

Нико стал чудить: мог пропасть на весь день, оставив лавку открытой, или спонтанно купить телегу сена, устлать им пол в магазине и лежать на нем, забыв про дела. Окружающие решили, что Пиросманашвили просто тронулся умом.

У Нико в то время было две отдушины: рисование в мастерской, обустроенной в одной из комнат магазина, и кутежи в тифлисских духанах – трактирах или ресторанах, которых в городе было великое множество и где можно было хорошо поесть, выпить, послушать музыку и попеть. Живопись и пиры с друзьями давали ему ощущение свободы, полета, забытья от мирских забот.

"Церковный праздник в Картли"

Миллион роз

Согласно легенде, окончательно Пиросманашвили разорила любовь к французской актрисе и танцовщице Маргарите де Севр, приезжавшей в Тифлис на гастроли. Якобы на все сбережения он купил цветов и покрыл ими площадь перед ее гостиницей. Пиросмани действительно ухаживал за Маргаритой и, возможно, сорил ради нее деньгами. Но не этот роман разрушил предпринимательскую карьеру Нико.

В последние годы своего «торгового периода» Пиросманашвили сильно пил, его характер портился, все чаще случались вспышки гнева. Нико словно действительно сходил с ума от того, что находился не на своем месте. Наконец он решил все бросить и начать новую жизнь. Так в возрасте около 40 лет из чудаковатого бизнесмена Пиросманашвили он превратился в художника Пиросмани.

Что до Маргариты, то она отбыла в Париж, а спустя полвека пришла на французскую выставку своего неловкого поклонника-грузина, который, как оказалось, был великим человеком.

Дух духанов

Начал Нико, как и 10 лет назад, с оформления уличных вывесок. Если нужно было просто покрасить стену или побелить потолок, брался и за это. Постепенно он обзаводился новыми заказчиками, а его репутация «хорошего маляра» росла.

Вывеска работы Нико Пиросмани

Для новой работы Пиросмани выбрал оживленное место: железнодорожный вокзал Тифлиса и лепившиеся вокруг него улочки с множеством духанов. Это был колоритный пейзаж, и на два десятилетия Нико стал его частью. Утром он заявлялся к хозяину очередного духана с неизменным вопросом: «Ну, что тебе нарисовать?»

На первый взгляд Нико выбрал себе тяжелую бесприютную жизнь. За то недолгое время, что он был преуспевающим торговцем, Нико построил старшей сестре дом в Мирзаани, а собственным жильем так и не обзавелся. Поэтому ночевал где придется – у друзей, у хозяев духанов, а то и просто в подъездах.

Видимо, воспоминания о торговле и богатстве у него были столь тяжелыми, что в новой жизни он сознательно выбрал бедность – брал за работу по минимуму, только чтобы хватило на краски. Часто с ним расплачивались едой и водкой, случалось, что обманывали. Никаких сбережений, никакой семьи, никаких видов на завтрашний день. Зато с утра до вечера можно было рисовать и пить вино.

Бездомный Граф

Такая жизнь отпугнет многих, но Пиросмани был счастлив. Условия, в которых он работал, показались бы другим художникам невыносимыми – писать картины, сидя в углу шумного духана в окружении зевак и советчиков, бесцеремонно вмешивающихся в творческий процесс. Но Нико чувствовал себя как рыба в воде. Он работал спокойно и отрешенно. Его мечта непрерывно рисовать, отображая окружающий мир и выдумывая свой собственный, стала реальностью.

Бездомный и нищий, Пиросмани удивлял окружающих своим аристократизмом. За изящный облик и поведение, полное достоинства, он получил прозвище Граф.

Его европейский костюм и шляпа смотрелись необычно в облюбованных им привокзальных кварталах, жители которых носили традиционную грузинскую одежду. Он выглядел, как обитатель новых, «приличных» районов Тифлиса, которых Нико сторонился – ему не нравилась их буржуазная атмосфера.

Его средой был мир карачохели – мастеров-ремесленников, получивших такое прозвание по традиционному головному убору – черной чохе. Многие из них в душе были поэтами, носителями беспечной радости. Для Пиросмани эти люди были лучшей компанией, он никогда не стремился ни в какое «высшее» общество.

В этом – и не только – он напоминал своего современника, поэта и философа Важу Пшавела. Блестяще образованный человек, Пшавела жил и трудился в деревне и являлся в Тифлис, только чтобы отдать рукопись в редакцию. На него, как и на Пиросмани, академики от искусства смотрели свысока.

Не так наивен

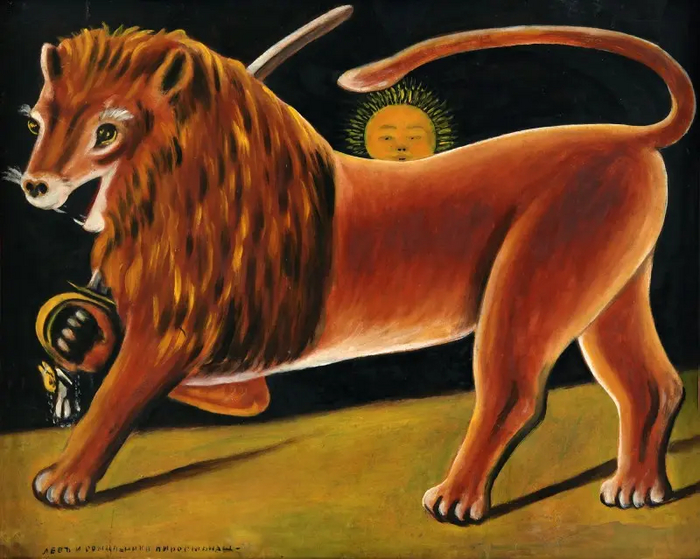

Уход Пиросмани «из мира» напоминает историю Поля Гогена, оставившего в 35 лет благополучный быт и службу ради искусства. Но Нико вряд ли знал о Гогене. Он был самоучкой. На его творчество повлияли не полотна Джотто (с которым его часто сравнивают) или Рембрандта, а пейзажные и портретные открытки, этикетки, рисованные пейзажные задники, популярные тогда в фотостудиях. Это то, что его окружало, и то, что, переосмыслив, Нико использовал в своих картинах.

Живопись Пиросмани относят к категории наивного, или примитивистского, искусства. Но наивность и простоту его «творческой кухни» преувеличивали даже почитатели и биографы Пиросмани, например, писатель Константин Паустовский.

Так, основную часть картин Нико написал не на холсте, а на черной клеенке, и это часто преподносится как вынужденный прием: холст, дескать, дорог, а клеенка в заведениях общепита, где он работал, всегда под рукой. Но Пиросмани писал не на хозяйственной клеенке со стола, а на промышленной, которая стоила не дешевле холста, и покупал он ее осознанно, ценя ее фактуру и свойства.

Краски он тоже брал не где попало, а в магазинах для профессионалов, выбирая самые качественные. Художник Давид Цицишвили однажды увидел Пиросмани в такой лавке и запомнил фразу, брошенную продавцом: «Вот ведь удивительно – простой маляр, а всегда покупает самые лучшие краски!».

К своей работе Пиросмани относился крайне серьезно и ответственно. Он знал цену своим картинам, хотя и брал за них до нелепости маленькие деньги. Низкая цена была следствием гордости Нико: он брезговал торговаться и высчитывать «разумную плату». «Разумная плата» оскорбила бы его искусство. Легче было просто подарить полотно, что он порой и делал.

Наивность в почете

Так Пиросмани прожил около 10 лет. Бесприютность не прибавляла ему здоровья, а вино и водка из напитков, поднимающих настроение, превратились в ежедневную потребность. Без них он уже не мог работать. Возможно, в таком режиме Нико просуществовал бы еще немало лет, но тут в его жизни произошли перемены, не зависевшие от его воли.

В 1912 году 50-летнего художника «открыли». Уроженцы Грузии, молодые петербургские авангардисты братья Кирилл и Илья Зданевичи, словно предчувствуя важную находку, решили навестить родной край в поисках «чего-то эдакого».

С собой взяли друга-живописца Михаила Ле Дантю. Чутье не подвело: бродя по Тифлису, они обратили внимание на сделанные в необычной манере вывески, а затем в разных духанах увидели стенные росписи и картины кисти Пиросмани. В восторге они купили все, что могли, но самого художника в этот приезд им встретить не удалось.

Восторг Зданевичей был объясним. За несколько лет до того началась мода на наивные картины «таможенника» Анри Руссо. В примитивистском искусстве стали видеть не умилительную экзотику, а новое спасительное направление в живописи.

Академическое искусство утратило цельность и непосредственность, жизненную энергию, и в поисках этой цельности художники обратились к народной живописи и скульптуре. Пикассо изучал африканские маски и наскальные рисунки, а в России пионерами «неопримитива» стали Михаил Ларионов и Наталья Гончарова. Именно в их кругу Пиросмани оценили в первую очередь.

Дом-музей Нико Пиросмани в селе Мирзаани

Нежданная слава

В следующую поездку Илья Зданевич отыскал Нико и поведал ему о грядущей мировой славе. Эта новость, скорее, смутила Пиросмани. Зданевич опубликовал в тифлисской газете «Закавказская речь» хвалебную статью «Художник-самородок», а в марте в Москве на выставке «Мишень» показали четыре картины Пиросмани. На ее открытии Ларионов, защищая в споре грузинского мастера, даже подрался со скептиками.

Интересно, что и в дальнейшем дискуссии между «пиросманистами» – поклонниками творчества Нико, как правило, из молодежи – и теми, кто критиковал его картины, смеялся над ними, – порой переходили в рукоприкладство. А над Пиросмани смеялись многие, считая его работы «детской мазней».

Сам художник отнесся к этой шумихе с некоторым недоумением. Он жил бедно, знал себе цену, но не стремился к известности. Ему было достаточно иметь возможность спокойно писать. Однако в последние годы жизни он лишился и ее.

Дом для всех

В 1914-м началась Первая мировая война, и многим стало не до искусства. Кирилл Зданевич, Ле Дантю и другие ушли на фронт. Тифлисские духаны прогорали и закрывались, Пиросмани часто сидел без работы. Стало невозможно достать хорошие краски и клеенку, и он перешел на картон, а черную краску сам делал из сажи. Выглядел сильно постаревшим, много пил.

В начале 1916-го возникло Грузинское художественное общество, объединившее мастеров разных поколений. Вспомнили и о Пиросмани, пригласили на собрание. Для многих тифлисских художников Нико был чуть ли не мифическим персонажем – чтобы повстречать его, надо было погрузиться в гущу привокзальных кварталов, а они жили в более респектабельных районах.

Нико держал себя скромно, выслушал все, что говорилось, а когда ему дали слово, сказал: «Вот что нам нужно, братья. Посередине города, чтобы всем было близко, нужно построить большой деревянный дом, где мы могли бы собираться. Купим большой стол, большой самовар, будем пить чай, говорить о живописи, об искусстве...» Это была его мечта: идеальное содружество творческих людей. Но, заметив реакцию собравшихся, Пиросмани оборвал речь: «Вам это не нужно, вы о другом говорите».

После заседания Пиросмани повели в студию, где сделали снимок, долгое время считавшийся его единственным фотоизображением. Недавно лицо художника обнаружили на групповом снимке того же года, но эта находка вызывает вопросы: получается, что уж слишком сильно деформировалось лицо Пиросмани за несколько месяцев.

Карикатура в газете

Вскоре случился неприятный инцидент, сильно повлиявший на художника. С разницей в три недели популярная грузинская газета «Сахалко пурцели» сначала напечатала репродукцию картины Пиросмани, а затем – неожиданно злую карикатуру на него. Первое было для Нико свидетельством признания, пусть и необязательного, но приятного, особенно учитывая, что в эти тяжелые годы он чувствовал себя покинутым и одиноким. Нико даже носил истрепанный экземпляр газеты с собой и показывал его всем желающим. Но вторая публикация – карикатура – раздавила его. Скорее всего, анонимный автор рисунка метил даже не в Нико, а в изображенного рядом с ним критика Робакидзе, но Пиросмани был потрясен и обижен. Он никогда не лез вперед, не стремился к успеху, и тут почувствовал, что незнакомые люди втянули его в какую-то игру и затем зло посмеялись над ним.

Он совсем замкнулся в себе. Пиросмани продолжал писать, но всякие связи с «миром успеха» оборвал. Общество художников время от времени высылало ему денежную помощь, но неизвестно, принимал ли он ее.

Незадолго до смерти он исчез из города – говорили, его видели за работой в Западной Грузии. Весной 1918 года Пиросмани вернулся в Тифлис, больной и потерянный. Все друзья разъехались, было голодное время. Художника приютил сапожник Майсурадзе в подвале на 2-й Молоканской улице, где Нико раньше часто работал. На Пасху сапожник зашел проведать Нико и застал его в тяжелом состоянии. Его отвезли в больницу, где он и умер 4 мая. Причиной смерти стал туберкулез. Пиросмани похоронили на кладбище для бездомных. Когда через несколько лет о нем начали говорить и писать как о великом художнике, могилу его найти уже не смогли.

В подвале, где он умер, открыли музей, а 2-ю Молоканскую переименовали в улицу Пиросмани. Много чего еще назвали в его честь: рестораны, кафе, вино. Но все это было уже потом, после окончания его странной, трудной и свободной жизни.

Автор текста: Александр Зайцев

Источник: profile.ru

Другие материалы:

Мальчик, который вырос — 15 фильмов с Дэниелом Рэдклиффом

ТОП-8 — Ключевые фильмы для мейнстримного американского кино 1990-х

11 советских женщин-режиссеров — классиков мирового кино

Я устал, но не ухожу — 6 режиссёров, которые с триумфом вернулись в профессию после завершения карьеры

Как и зачем появился афрофутуризм – новое направление в культуре и искусстве

Свобода держать свинью и огород: книги недели — Что спрашивать в книжных

Еврейские мечты о космосе — от Талмуда до сегодняшнего дня

Звездно-полосатый Чак — герой боевиков и мемов

Космос в отечественном кино — от «Аэлиты» до «Вызова»

Снимается «Крысолов» — отечественный фильм про охотников на мутантов-крысолюдей

«Кто спасет Нину, тот спасет целый мир» — спектакль-откровение по рассказу Кира Булычёва

Ко Дню пионерии — 14 фильмов об отдыхе в пионерлагере

Мать атомных слез — о книге «Fallout. Хроники создания легендарной саги»

Эволюция фэнтези — от Толкина и Говарда до Мартина и Аберкромби

О комиксах «Метабароны» — собственная «Дюна» Алехандро Ходоровски

Аль Пачино — неголливудская звезда Голливуда

Дистопии в ассортименте — Отрывок из книги «На краю пропасти. Экзистенциальный риск и будущее человечества

«Я ждал, что «Жидкое небо» станет культовым»: Слава Цукерман — о том, как иммигранты из СССР снимали странную фантастику в Нью-Йорке 80-х

Провокация и страстная любовь — 7 фильмов о токсичных сексуальных отношениях

Пострадавшие от советской цензуры — 7 запрещенных фильмов шестидесятых

Верхом на ракете — жанр космической оперы

«Один для них, пять ни для кого» — что посмотреть с Джеймсом Франко

Как бондиана с Пирсом Броснаном перепридумала образ агента 007 — так, что даже Дэниелу Крейгу и не снилось

Э. Э. «Док» Смит — отец американской космооперы

Алексей Балабанов — самый трагический из русских киногениев

Лучшие в мире крокодилы — 12 главных мультфильмов Эдуарда Успенского

Детка, ты просто космос. Кинематограф о космосе, о женщине и о женщине — космосе

Небо, самолет, девушки — 11 стюардесс кино СССР и России