Лига искусствоведов

Почему Гитлер — все-таки плохой художник? часть 21

Оригинал взят у Шакко

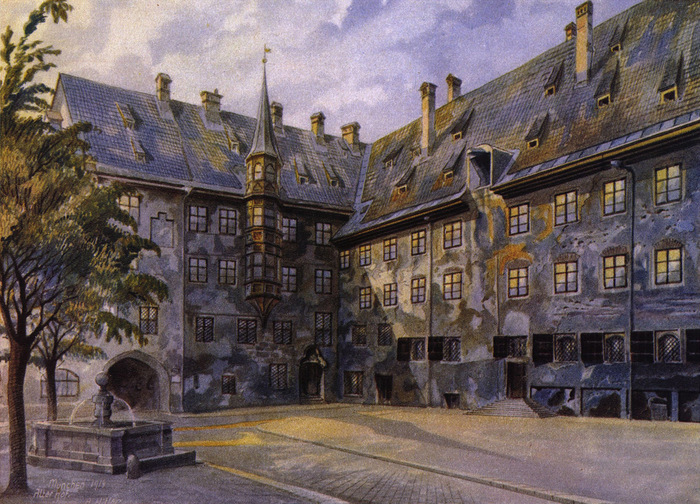

Вот самый симпатичный из этих 7 рисунков. И большство аукционных вещей примерно такие же.

Типичные черты:

это пейзаж (любимый жанр новичков), причем архитектурный. Сделано все аккуратненько, как по линеечке. Он кадрирован так, будто это не выбор автора, а перересовка с почтовой открытки с видами города.

Признаки неуверенности автора в своем мастерстве:

отсутствие человеческих фигур, выбор акварельной техники (А.Г. вроде бы писал маслом, но очень мало), мало пустоты.

Другой рисунок Гитлера, источник иллюстрации неизвестен.

Почтовая открытка с видом того же самого здания

Помните про фигурное катание? Чтобы быть "хорошим" спортсменом, недостаточно не падать и кататься так, чтобы несведущая я порадовалась; надо еще много всяких дополнительных штук уметь.

Вот тут то же самое: чтобы быть "хорошим" художником, недостаточно уметь с помощью линейки срисовать здание, и потом аккуратно его раскрасить. Надо еще всякое. Приемчики, чутье, гармонию.

Например, уже за 400 лет до этого в рисунках художники знали, что можно в пейзажных акварелях не стеснятся такой штуки, как контур и играть с ним.

Дюрер, 1494 (все работы других художников тоже ставлю только в технике акварели, специально, чтобы можно было оценить уровень мастерства)

Что небо и горизонт это не враг тебе, а полноценный участник действия. И что затиснутость композиции зданиями -- это от неуверенности в себе, от боязни пустого пространства из-за своего слабого уровня.

Что краски, черт побери, надо класть ровно, а не беспорядочными пятнами.

Слева: Рисунок Гитлера, проданный за 20 тыс. на аукционе в Мэриленде. Справа: Дюрер, 1495

Печально, что в его рисунках даже не чувствуется набитая, твердая рука (хотя сам он вспоминал, что в течение нескольких лет делал по 1-2 рисунка в день, чтобы просто заработать себе на жизнь).

Что надо не бояться смело кадрировать.

Ну, что вообще композицию надо ументь строить, знать про всякие там нисходящие и восходящие диагонали взгляда, чтобы не возникало ощущение скуки, стазиса. Придавать работе ритм, динамику, глубину.

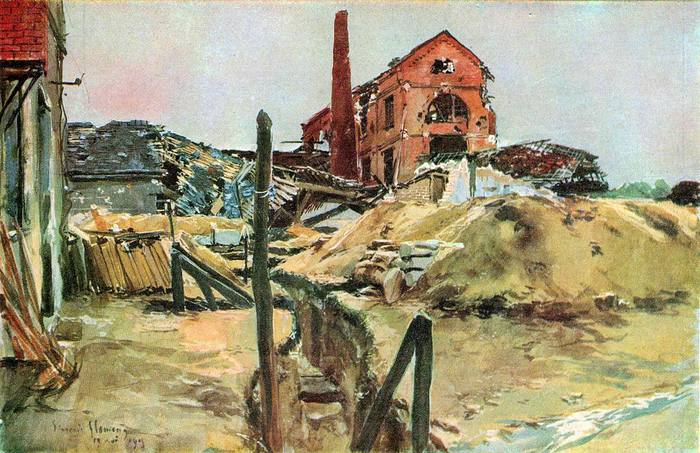

Рисунок Гитлера, сделанный на фронте около 1915-16 (из книги)

Рисунок Франсуа Фламенка, 1915

С контрастами тоже надо уметь работать, выделять светотенью главное и второстепенное.

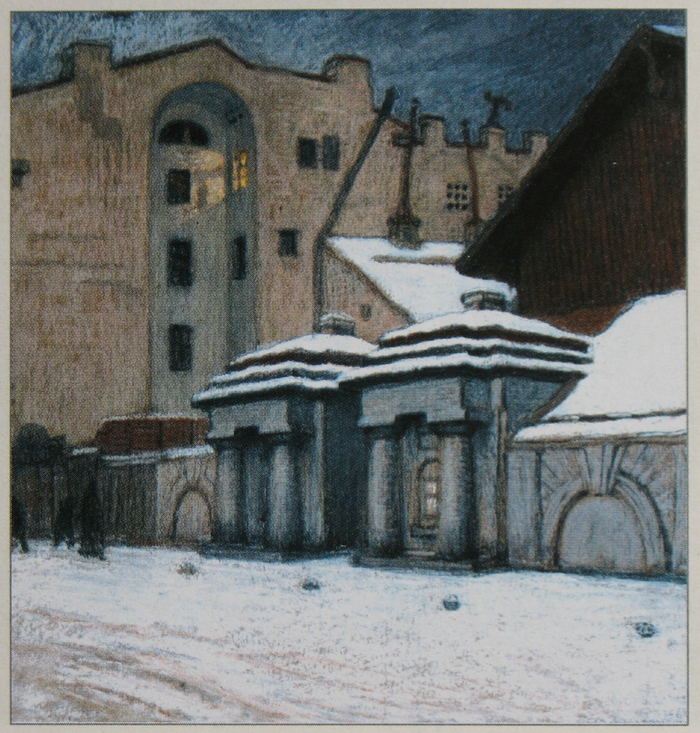

Рисунок Гитлера не знаю откуда

Передавать своим творчеством хоть какие-нибудь эмоции!

Да попросту какую угодно погоду другую и время суток рисовать, кроме условного "не очень жаркого дня после обеда неизвестно в какое время года".

М. Добужинский, 1905 (вроде кстати не акварель, а пастель, сорри)

Словами все равно не очень получается, необходимо сравнивать с более способными художниками, потому что для понимания, как ни крутись, необходимы глаза...

Это все вкусовщина! можно в ней обвинить тех, кому не нравятся акварели Гитлера. Это ведь всего лишь эмоции при взгляде на рисунки. Но проблема в том, что не очень много-то и эмоций они пробуждают. Как пересказывает википедия слова арт-критика: "Они прозаичны, совершенно лишены ритма, цвета, чувства или духовного воображения. Это замысловатые архитектурные замыслы: болезненный и точный чертёж, не более того".

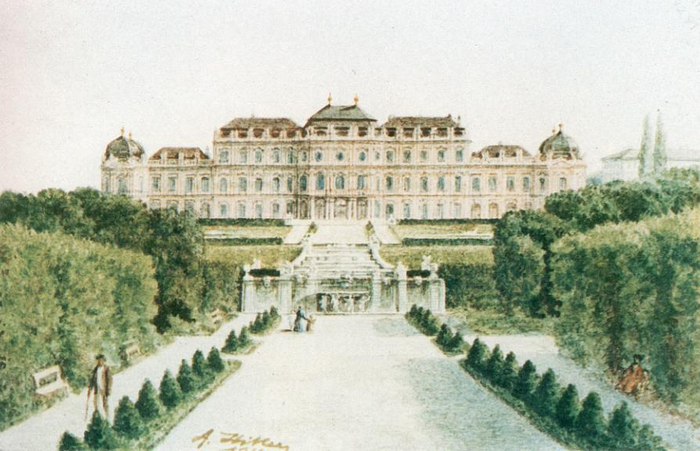

Картина Гитлера, продана за 100 тыс. евро

Итак, что нужно, чтобы считать рисунок хорошим?

Он не должен быть похож на перерисовку с почтовой фотооткрытки. Кадрировать объекты на нем следует по законам гармоничной композиции, а не как случайно получилось; объекты резать пополам границей листа надо обдуманно. Рисунок должен быть выполнен твердой рукой, как линии, так и заливка цветом. При этом в рисунке должен ощущаться авторский почерк, индивидуальность -- именно в этом разница между ремеслом и творчеством. Рисунок должен вызвывать эмоции. Цвета должны быть гармоничными, хорошо сочетаться, дополнять друг друга, в рисунке должен быть ритм линий. Искажение реальности (например, группировка объектов чуть ближе, более яркие тени) с целью утрировать ощущения допустимо и даже весьма желательно. Безвоздушная безэмоциональная беспогодная среда допустима для архитектурных рисунков проектируемых домов, в обычном же рисунке должно быть больше жизни. Отсутствие людей -- вообще клинический симптом психиатрии.

Слева Гитлер (из книжки), справа Вильгельм Георг Риттер, 1896

Еще раз крупно Вильгельм Георг Риттер: те же регион, эпоха, техника, теманика. Прочувствуйте разницу в легкости исполнения

В. Клейн. Архитектурный рисунок (с акварельной отмывкой), т.е. такой вариант чертежа. 1892. Это совсем другой жанр, прикладной, технический. Видите, что на самом деле работы А.Г. к нему ближе?

Ну и наконец главный упрек, который можно предъявить к этим произведениям, которые А.Г. создавал в 1908-1916 годах, прежде чем увлекся политикой: они безнадежно старомодны и отсталы от жизни. Его вкус будто застыл на отметке столетней давности.

Карл Беггров. 1820-е

Рисунок Гитлера (источник неизвестен)

А это ж, между прочим, золотые 1900-1910-е годы, время, когда создавалось самое крутое, что было сделано в 20 веке, когда были сделаны самые выдающиеся художественные открытия!

А. Бенуа. 1890-1906. Это из серии "Прогулки короля", какая эмоциональная вещь.

Помните, я рассказывала, почему "Черный квадрат" Малевича крут? Одним из ключевых пунктов было время: потому что он был сделан в 1915 году. В 2015 он бы никому нафиг не сдался. С рисунками Гитлера то же самое -- быть может, в колониальной Америке или в России александровского времени такое бы с руками отрывали (ибо не имели лучше). А во времена пещерных росписей Альтамиры он вообще бы был недостижимой звездой, ага.

Но в Германии 1900-1910-х годов подобное было также "актуально", как сегодня приглашать на корпоратив Шуру, Жанну Бичевскую или Богдана Титомира. К этому моменту произошел сильный качественный скачок.

Эгон Шиле (1913). Это уже масло, а не акварель -- показываю, чтобы понагляднее проиллюстрировать скачок.

Климт (1916), масло

Umberto Boccioni. Forces of the street, 1911

Гитлер причисляем к плохим художникам еще и потому, что это все прошло мимо него. Совсем. Он был абсолютно глух к этому. И даже ненавидел, что потом показала ситуация с дегенеративным искусством, которое он репрессировал.

Вот например Валентин Серов, при своем сугубо реализме, адаптировал и приспосабливал к делу все новинки импрессионизма и авангарда, и от этого становился все круче и круче, а этот так не мог.

№3: и отдельно про несостоявшуюся судьбину Гитлера как профессионального художника из-за злой приемной комиссии

История, которую Гитлер рассказывает в "Майн Кампф" примерно такая: он невероятно хотел попасть в Венскую академию художеств, но дважды провалил туда вступительные экзамены. Коварные старики-академики из приемной комиссии подрезали ему крылья.

Массовое бессознательное выстраивает из этого альтернативную историю.

Мол, попади Гитлер в Академию, стань профессиональным художником, то он нашел бы свое призвание.

Не пошел бы он в политику, и мы не получили всего этого прелестного комплекта из геноцида, войны и т.п.

Ага, щаз.

Народ. Говорить про человека, который жил в Западной Европе в 1900-1910-х годах, что

он не стал художником,

"потому что не учился в Академии Художеств",

это по абсурдности фраза уровня примерно:

"я не стал рок-музыкантом, потому что провалил экзамены в Консерваторию".

Художественная тусовка именно тех лет, начиная с постимпрессионизма -- это именно что тусовка людей, которым плевать было на академическое образование. Любой мог стать великим (и становился), имей он вкус и руку, чувство цвета и ритма.

Марианна Веревкина. 1907

Потому что это было время "рок-музыкантов" от живописи, которые творили, что хотели, совершали самые невообразимые открытия и этим шокировали общественность.

Поступи Гитлер в Академию, не поступи -- все бы шло также. Он ведь рисовал около десяти лет, живя в Вене -- одной из мировых культурных столиц, кормился с этого ремесла.

Он подсаживался в кафе к другим художникам, пытался познакомиться, вписаться в тусовку.

Он наверняка был очень настойчив и харизматичен (мы точно знаем, что у него эти качества были).

Но у него не получалось. Его работы казались всем настолько не интересны, что и он сам был ненужен.

Образование это бы не изменило, потому что тогда, чтобы стать известным, надо было быть рок-музыкантом.

А он играл на баяне, причем фальшивя.

И из-за своего врожденного мелкобуржуазного, скрупулезного, чертежного вкуса он никогда бы не пошел ни на какие эксперименты. И поэтому не нашел бы своего места в жизни как художник. Причем он же рисовал и будучи в окопах Первой мировой, и только вернувшись с войны, окончательно бросил это и окунулся в политику. Потому что после войны мир искусства перешел на новую ступень и стал еще более безумным, в нем вообще не оставалось места классику-Гитлеру.

Rudolf Schlichter, "Видение большого города" (Grossstadtvision), 1925–1929

В том, что Гитлер не стал известным художником, виноваты не экзаменаторы Академии Художеств, а весь мир вокруг, потому что это был мир рок-музыки, а не ансамбля "Березка". А ему хотелось именно посконного, спокойного, причем в меру своего таланта.

Собственно, когда он пришел к власти, он художественному миру за тот "рок" и отомстил, зачистив всех рокеров, до которых мог дотянуться. А всех остальных он заставил петь хором сольфеджио.

Goddess of Art. (also known as Gttin der Kunst). Adolf Ziegler - 1938)

Мораль:

Не вкладывайте деньги в произведения за подписью Гитлера на аукционах.

Не читайте наивные книги о альтернативной истории.

Если решите победить Гитлера, идите другим путем.

UPD из комментов, по поводу потенциальной карьеры архитектора

larta

Нет в рисунках конструкторского мышления. Это не чертежи, это открыточная срисовка.

Как раз конструкций он не видит, не умеет выделять главного. Какая уж тут архитектура, когда всё в кучу. И совершенно отсутствует понимание функциональности нарисованного. Он не видит здания, он видит оболочку и даже материал плохо передаёт.

На чертеже Клейна хорошо видно, что стены, дверь и окна из разных материалов. При том, что это отмывка, не живопись. Но Клейн делает именно хорошо читаемый чертёж с пониманием того, что дверь деревянная, у окон есть рамы и остекление, а стена оштукатурена. И это как раз то важное, что он выделяет наряду с конструкциями. А на деревьях и статуе такого акцента нет, потому что они нужны для создания контекста и демонстрации масштаба. Они не перетягивают на себя внимание, как дерево на рисунке Гитлера выше.

Вижу комментарии в духе "хороший был бы архитектор" и не могу молчать. Не был бы он архитектором.

Про то, что он не видит конструктивных элементов и материалов, уже писала. Кто-то вот ещё хорошо написал про плохую отмывку и путаницу с планами. Но это технические ошибки, которые есть у всех начинающих. Это можно поправить.

Мне кажется, самое главное, это то, что он вообще не видит за зданиями людей.

Архитектура это же не просто художественно и идейно скомпонованные камень, металл и стекло. Это всегда отражение того, как люди живут, как у них устроен быт, что они делают. Поэтому делать точно так же, как 100 лет назад в архитектуре нельзя. Это будет просто неудобно для жизни, неэффективно для работы.

Человек, который 9 лет рисует ежедневно один и тот же материал и делает всё равно одинаковую "миленькую картинку" того, что ему кажется привлекательным, не станет годным архитектором. Потому что ему не интересны живые люди и реальные материалы, ему интересна одна и та же идея-картинка в его голове.

по поводу почерка:

lana_korobova

Хитлер вооще не художник.

В его случае - учить бесполезно. Налицо проблемы психологического порядка. Деформация восприятия внешнего мира.

Общая проблема всех работ - композиция. Ее нет. Есть набор полуаморфных картонных объемов неряшливо подвешенных, кто в лес ,кто по дрова, в пространстве картины. Абсолютное отсутствие конструктивного мышления и видения. Объемы распадаются ,как я уже писала -кто в лес ,кто по дрова. Пространство картины видится Хитлером крайне плоскостно, с очень дурно понимаемой и переданной перспективой. Отсутствие объемно-пространственного мышления. Объемы деформированы в сторону нездоровой аморфности. Лишены осязаемости, основания, единой композиционной составяющей. Фактура изображаемого материала ,как уже было замечено в одном из комментариев , не передана, в силу того, что Хитлер ее просто не чувствует ,не осязает. Ни одной прочной, конкретной, уверенно стоящей или лежащей линии, силуэта, объема. О передача воздушной переспективы я уже просто не заикаюсь. У Хитлера есть известный натюрморт. Проблемы художественно-технические абсолютно аналогичные с архитектурными пейзажами . К слову, по описанным мною признакам легко отличить

b_graf

За 11,7 тыс. долл. - ничего вроде картинка (декоративная такая), но скорее всего подделка, т.к. на другие не похожа :-). (Люди лучше сделаны, характерные, а не статисты, и дата в подписях на других не ставилась, и по технике - кажется, настоящий Гитлер теней бы везде нафигачил).

Из "бесспорно евойных" вроде вторая "руина фронтовая" ничего. Но недоработана (наверно чисто с натуры - что вижу, то пою), а надо было деревья характерно сломанные артогнем пририсовать (это и на фотографиях подчеркивали) - спереди справа на переднем плане (а не какую-то хрень непонятную на заднем - автор-то может быть и знал, что это такое там было, но зритель-то нет :-)).

Вообще ему надо было в книжной иллюстрации себя попробовать или карикатуре, это могло сильно улучшить его живопись в содержательном плане.

А так его картины как бы по инструкции нарисованными выглядят, одна техника - видимо, читал учебники по технике рисования (но отнюдь не искусствоведческие!). Например, он явно любил тень скосом класть от крыши на стену, также давать одну сторону освещенной, другую нет (почти наверняка можно найти в каком-нибудь пособии описание способов). Может даже он гордился этой своей способностью технической, кстати не такой тривиальной для начинающего - вот лично я так не умею.

Картинные истории #4

Сегодня рассмотрим сказочные миры Репина :)

Илья Ефимович Репин "Садко" (1876)

Находится в Государственном Русском Музее (Санкт-Петербург, Россия)

Эта картину сложно назвать известной, многие кого я спрашивала - видят ее и слышат о ней впервые. И для Репина она также не стала знаковой, но, как мне кажется, она безумно красивая и интересная. Давайте рассмотрим ее поближе!

Эта картина написана по следам одноименной былины о Садко, бедном гусляре, который зарабатывал на хлеб игрой на пирах. Однажды девять дней подряд Садко не был зван ни на один пир. Тогда он пошёл к Ильмень-озеру и стал играть на пустом берегу. Неожиданно из озера показался сам царь морской, который объявил, что «утешен» игрой гусляра и хочет его наградить. Получив наставление морского царя, Садко отправился в Новгород и побился о закладе с тремя богатыми купцами, утверждая, что в Ильмень-озере есть чудесная «рыба-золоты перья». Выиграв заклад, Садко стал торговать и разбогател. Однажды на пиру Садко похвастал, что скупит все товары в Новгороде — «худые и добрые», два дня подряд Садко скупал все товары, но на третий день, когда подвезли товары московские, Садко сознался, что ему не скупить товаров «со всего света белого». После этого Садко нагрузил товарами 30 кораблей и поехал торговать за море. На обратном пути корабли вдруг остановились посреди моря, и разразилась буря. Садко догадался, что это морской царь требует дани, бросал в море бочки золота, серебра и жемчуга, но напрасно; тогда решено было, что царь морской требует живой головы. Жребий выпал на Садко, который, взяв с собою гусли, велел спустить себя в море на дубовой доске. После этого корабли немедленно сдвинулись с места. Садко же заснул на своей доске. Проснулся он уже на дне морском, в палатах морского царя. Тот требовал, чтобы Садко играл на гуслях. Под звуки гуслей морской царь пустился плясать, вследствие чего взволновалось море, корабли начали тонуть, погибло много людей. По молитвам терпящих бедствие, святой Николай Чудотворец, заступник путешествующих по воде, явился к Садко и научил его, как обойтись с морским царём. Садко поступил в точном соответствии с полученными указаниями: сначала он прекратил игру, оборвав струны гуслей, а когда морской царь потребовал, чтобы Садко женился на морской девице, выбрал из 900 претенденток самую последнюю — «девицу Чернавушку». После свадебного пира Садко заснул, а проснулся он уже на земле — на крутом берегу реки Чернавы близ Новгорода. В это самое время он увидел, что по Волхову подъезжают его корабли. В благодарность за спасение Садко построил церковь Николаю Чудотворцу, а на сине море никогда уже не ездил.

Садко фигурирует в нескольких былинах со сходным сюжетом. В конце 19 века, когда в нашей стране поднялся интерес к народному творчеству, многие люди искусства заинтересовались этой историей. Кроме картины Репина существует популярная опера Римского-Корсакова. Кстати, вдохновленная, в том числе, и картиной живописца.

А что там с историей картины? - спросите вы.

Картину написал Илья Репин, будучи в Париже. Туда он попал после того, как написал картину "Воскрешение дочери Иаира" (ее мы можем рассмотреть чуть позже, она тоже занимательная). Академия Художеств удостоила Илью Ефимовича Большой Золотой Медалью и дала право на 6-тилетнюю пенсионерскую (то есть оплачиваемую Академией) поездку в Европу, чтобы завершить там художественное образование. И в 1873 году он отправляется в путь с женой Верой Алексеевной и дочкой. Репин посетил Вену, Венецию, Флоренцию, Рим, Неаполь, а потом снял квартиру и мастерскую в Париже. Художник признавался, что остался разочарован Римом. Рафаэль ему показался «скучным и устаревшим», а галерей такое множество, что не хватит терпенья «докапываться до хороших вещей».

В Париже в 1874 году Репин посетил первую выставку импрессионистов. Он был очарован техникой, но по смыслу нашел новое течение «пустым». Впрочем, с этим не всё однозначно – не принимая чистое искусство как таковое, Репин время от времени пытался следовать его постулатам, порицая публицистичность критического реализма. «Садко» стал завуалированной реакцией на творчество французских импрессионистов.

Чтобы создать волшебное пространство подводного царства, Репин осмотрел морской аквариум Берлина, это чудо нового времени только-только открылось. Художник сидел там часам, делая зарисовки. Еще он любовался морской флорой и фауной в Нормандии, побывал в Хрустальном дворце в Лондоне. Морское дно он писал в парижском океанариуме.

Постепенно интерес Репина к фантастическому сюжету, навеянному кружащими голову парижскими впечатлениями, начал угасать, но картину он все таки закончил. Впервые публика увидела «Садко» на Парижском салоне 1876 года. Появление ее прошло незамеченным во Франции, а вот в России за эту работу Репину было присуждено звание академика. Полотно сразу же приобрел великий князь Александр (будущий император Александр III). Между тем, сам художник был о картине невысокого мнения, считая ее безвкусной и пошлой. Впрочем, Репин и вообще был чрезмерно строг к себе и признавался, что видя свои картины на выставках и в музеях, чувствует себя «безнадежно несчастным», поскольку находит собственные творения бездарными.

Давайте рассмотрим картину поближе. Сюжет полотна показывает нам момент былины, когда Садко нужно было выбрать себе царевну, которую он возьмет в жены. Композиция построена по принципу треугольника. Следить за треугольником мы можем при помощи взглядов героев. Одна вершина в правом нижнем углу – сам Садко в собольей шубе, который смотрит влево вверх. Там – в левом верхнем углу – вторая вершина треугольника – фигура девушки-крестьянки в русском национальном костюме. Она оборачивается через плечо, глядя вглубь, и непонятно, на поверхности она или тоже под водой. Третья вершина – левый нижний угол – морские красавицы, которые проходят друг за другом перед Садко, демонстрируя свои прелести.

В левом нижнем углу мы видим морских красавиц, вереница которых уходит вдаль и скрывается за толщей воды. На картине каждая из них символизирует какую то страну мира (можете в комментариях попробовать погадать, какая царевна откуда :)). Также существует трактовка, что каждая девушка - это определенное художественное направление.

Помимо общей красоты этого фрагмента, нам будет интересна девушка на переднем плане. Как вы можете заметить - ее грудь полностью обнажена. Нагота на картине русского художника второй половины 19 века! В то время это было исключением. Едва ли мы вспомним хоть одну картину передвижников с обнаженными частями тела. Тогда Россия действительно отличалась пуританскими взглядами. А главное, что зачастую заказчики тоже были в этом плане благочестивы. Брак на всю жизнь, семейные ценности у них были на первом месте. Таким был и Павел Третьяков, один из главных меценатов того времени. Художники подстраивались под ценности заказчиков, и обходили "ню" стороной. Даже в академической живописи обнаженной натуры было мало. И только в 1894 году был проведён первый класс с обнаженной женской натурой в стенах Академии художеств.

Теперь взглянем в правый нижний угол. Тут изображен сам Садко. Прототипом и натурой стал друг Репина - Виктор Васнецов, которого Илья Ефимович пригласил к себе в Париж пожить. Некоторые считают, что этой картиной Репин предсказал творческий путь Васнецова, ведь после того, как он позировал для Садко, он сам начал писать картины на сюжеты сказок и былин.

В руках у Садко поломанные гусли, на нем облачение русского купца. Обратите внимание, что он стоит как будто на границе света и тени, ему нужно сделать выбор. Прослеживая его взгляд, мы можем понять, что он совершенно не заинтересован морскими царевнами, он смотрит выше, на русскую девицу Чернавушку.

У девушки длинная черная коса, соболиные брови вразлет. Словно невзначай она бросает настороженный, но любопытный взгляд на купца. Между ней и другими претендентками — пропасть. Те разряжены и украшены драгоценностями, их прелести бесстыдно обнажены и залиты светом, улыбки кажутся хищными. Чернава же прячется в тени, она скромна и тиха, ее тело скрыто глухим сарафаном, на шее и в волосах нет богатых украшений, а на бледном лице застыло серьезное и чуть испуганное выражение.

Она притягивает взгляд Садко потому, что отражает в себе все родное и знакомое, она в это картине символизирует Родину. Взгляд героя отражает еще и отношение художников и коллекционеров того времени. Не очень привлекательная, невысокая, с вздернутым носиком русская девица гораздо больше любима, чем заморская красавица с обнаженной грудью. Сам Репин так и писал об этом:

Идея выражает моё настоящее положение и, может быть, положение всего русского пока ещё искусства.

Снова осмотрим картину целиком.

На картине изображен человек в подводном, безвоздушном царстве, помещенный в этот чуждый ему мир лишь волей обстоятельств. Перед ним красуются толпы блестящих красавиц, разодетых и раскрашенных, залитых светом, но он видит лишь скромную русскую девушку, стоящую далеко в тени. Если рассматривать картину как метафору, вполне очевидно, что хотел сказать Репин, но он этого и не скрывал :)

Такие дела, друзья! Надеюсь, вы полюбите эту картину также как и я. По моему мнению, это одна из самых красивых картин написанных Репином, да и вообще одна из самых красивых картин написанных в тематике сказок и былин. Делитесь впечатлениями в комментариях и спасибо за вашу поддержку, мне очень приятно! :)

Реставрация картины от мистера Baumgartner, потрясающий профессионал!

Свежий выпуск на канале автора, пока только первая часть, но наблюдать за такой работой - истинное наслаждение!

Многогранный талант художника Н. А. Кошелева

«Первое число, сцена из чиновничьего быта», фрагмент

Художник Н. А. Кошелев родился в семье крепостных, и его путь к успеху был весьма тернист. Сейчас о нем вспоминают не так часто, а ведь его картины интересны не только с художественной точки зрения, но и интересными деталями быта.

Николай Андреевич Кошелев родился в русско-мордовском селе Серман Пензенской губернии. О детстве его известно мало. Он рос в Арзамасе, где он и получил первые уроки живописи в известной школе академика Ступина, но денег на продолжение занятий не было. Затем для обучения живописи в 11 лет он был отдан в «мальчики» в мастерскую художника Давыдова в Нижнем Новгороде, но опыт оказался неудачным. В 1853 году Кошелева взяла в свой дом местная помещица, где он прожил три года, занимаясь самостоятельно.

«Дети, катающие пасхальные яйца» (1855)

«Дети, катающие пасхальные яйца» - самая старая из сохранившихся работ автора. На ней изображена старинная пасхальная забава. Дети катали яйца с наклонных поверхностей. Яйца для этого могли идти в ход и не освященные в церкви. Этот милый сюжет часто встречается в русской живописи 19 века.

В 1856 году покровительница привезла юного воспитанника в Казанское художественное училище, где он взял несколько уроков у итальянского художника Ботелли. В 1860 году Кошелев переехал в столицу и начал посещать занятия в Академии художеств как вольнослушатель. Первые годы учебы были для него одними из самых трудных, потому что денег ему катастрофически не хватало. В 1863 году он, наконец, стал полноправным учеником. Наставниками Кошелева были А. Т. Марков и Ф. А. Бруни.

В 1862 году Кошелев получил сразу три малые серебряные медали Академии за картину «Первое число, сцена из чиновничьего быта», этюд и рисунок с натуры, а также большую серебряную медаль за этюд с натуры.

«Первое число, сцена из чиновничьего быта» (1862)

Первоначально она называлась «Двадцатое число». В этот день госслужащим выдавали зарплату, но потом название почему-то поменяли. Как видим, зарплату свою глава семьи домой не донес. Перед женой лежит его пустой кошелек. Часы показывают почти 7 часов. Слева в зеркале отражается створка окна, и падает утренний свет. Вероятно, женщина так и ждала мужа, не раздеваясь, а чиновник заявился домой только под утро. Вообще эта картина довольно интересна обилием деталей. Довольно много полотен «о вреде пьянства и алкоголизма», в том числе в российской живописи. Но обычно там изображены либо подчеркнуто бедные семьи, либо и вовсе маргиналы, и все словно кричит о неблагополучии в доме. В данном же случае художник показывает нам семью, которая, на первый взгляд, откровенно неблагополучной не выглядит. Обстановка не богатая, но и не откровенно бедная, скорее, «мелкобуржуазная». В комнате хорошая мебель, герои прилично одеты и вполне могли бы быть счастливы, если бы не легкомыслие супруга. При этом в то время львиная доля населения крупных городов жила в долг, особенно в столичном Петербурге. Почти все люди платили за аренду жилья, за товары часто отдавали деньги не сразу, а записывали купленное в так называемые «заборные книжки», а потом погашали общий счет. Подобные отсроченные платежи помогали перебиться в случае внезапных финансовых «катаклизмов», однако при постоянных финансовых трудностях долги только росли.

А позади героев портреты из «старых добрых времен». Позади несчастной жены – некая благообразная женщина, у которой в руках, судя по очертаниям, два голубка - символ любви и верности. Позади непутевого мужа – не менее благообразный старец с книгой, похожий на святого. Судя по всему, это могут быть и копии известных картин. Может, кто-то из читателей подскажет, каких именно. А слева на все это безобразие взирает император.

«Меркурий усыпляет Аргуса, чтобы похитить нимфу Ио»

В 1864 году Кошелев получил Малую золотую медаль за конкурсную картину «Меркурий усыпляет Аргуса, чтобы похитить нимфу Ио». Он мог бы побороться и за Большую золотую медаль, дававшую право на стажировку за границей, но ему помешало, предположительно, отсутствие финансовых возможностей. В 1865 году он окончил Академию и был удостоен звания классного художника 1-й степени «за познания в живописи исторической и портретной».

С 1864 года Кошелев трудился в художественной артели П. А. Крестоносцева (Волгина), основанной группой учащихся Академии для материальной поддержки. Когда в 1865 году артель распалась, вступил в возглавляемую И. Н. Крамским «Санкт-Петербургскую Артель художников», которая стала прародительницей легендарного товарищества передвижников.

«Офеня-коробейник» (1865)

В 1865 году Кошелев создал около 60 иллюстраций к изданию Дементьева и Золотова «Русская история в картинах» и получил 2-ю премию Общества поощрения художников за картину «Офеня-коробейник». Офеня - странствующий торговец. Он предлагал прежде всего книги и иную печатную продукцию, а заодно разные мелочи и галантерейные товары. В деревнях офень ждали с нетерпением. Примечательная деталь на картине: теленок, живущий в избе. В холодное время года крестьяне действительно забирали в избы телят, а иногда и другой скот. Чтобы теленок не бродил по дому, его привязывали. К вопросам гигиены и санитарных норм тогда относились проще.

«Улыбающаяся девочка» (частное собрание)

*****************************

«Странница» (1867) Ярославский художественный музей

Широко известны были жанровые картины Кошелева. Художник писал повседневную жизнь, и при этом в его работах, в отличие от работ многих передвижников, нет драмы, трагизма и безнадеги. Бывший крепостной не писал страдающих крестьян. На картине «Странница» мы видим крестьянскую семью, которая с интересом слушает рассказ зашедшей к ним женщины. В то время к странникам в народе относились с уважением. С одной стороны сказывалось традиционные сочувствие и интерес к «божьим людям», с другой - просто любопытство. Люди любили рассказы о далеких краях (кстати книги о путешествиях и приключениях стабильно были одними из самых востребованных среди крестьян, но это уже другая история)

«Продавец образков»

Или вот дремлющий продавец образков. Примечательно, что в Москве была забавная традиция: продавцы икон свой товар не продавали, а «меняли на деньги». Поэтому, зайдя в лавку, покупатель, указывая на заинтересовавшую икону спрашивал, на что ее меняют, а продавец отвечал, что меняет на столько-то рублей.

«Вседержитель, восседающий на престоле» (1874) Эскиз росписи барабана главного купола Храма Христа Спасителя в Москве, подаренный Н.А. Кошелевым Нижегородскому историко-художественному музею

Кошелев известен был не только жанровой, но и религиозной живописью. Впервые расписывать храм ему довелось в 1859 году, еще до поступления в Академию. Осенью 1865 года преподаватель Академии художеств А. Т. Марков получил заказ на роспись главного купола Храма Христа Спасителя и пригласил для этого выпускника Академии И. Н. Крамского. Тот в свою очередь пригласил товарищей – Н. А. Кошелева и Б. Б. Венига. Позже Крамской вспоминал: «Мы принялись за работу, распределив её следующим образом: я взял фигуру Саваофа, Вениг — трех серафимов внизу около земного шара, а Кошелев — головы херувимов в облаках по бокам. Была глубокая осень, леса закрывали все окна барабана, так что работать нужно было только по расчёту. На палитру надеяться было уже нельзя; все тоны должны были быть заготовлены заранее, необходимо было установить нормы тонов, от которых уже не отступать; но для всего этого ни у меня, ни у кого другого не было ни знаний, ни опыта. Пришлось решать дело, совершенно мне незнакомое. Главный строитель К. А. Тон, узнав, что Марков пустил писать купол каких-то школьников, объявил, что он ни за что не пойдёт больше в храм, знать ничего не хочет и смотреть ничего не будет. Комиссия была, разумеется, ещё сдержаннее, долго мы так творили что-то впотьмах, долго тосковал А. Т. Марков о своей ошибке, но поправить дело было уже не в его власти». Несмотря на все трудности, результатом все остались довольны. В 1868 году Кошелев также получил заказ на роспись малых куполов храма Христа Спасителя. За основу были взяты эскизы академика П. В. Басина, который не смог закончить работу из-за ухудшившегося зрения. За работу в храме Христа Спасителя Кошелев получает звание академика (1873), а затем и профессора Академии художеств (1878).

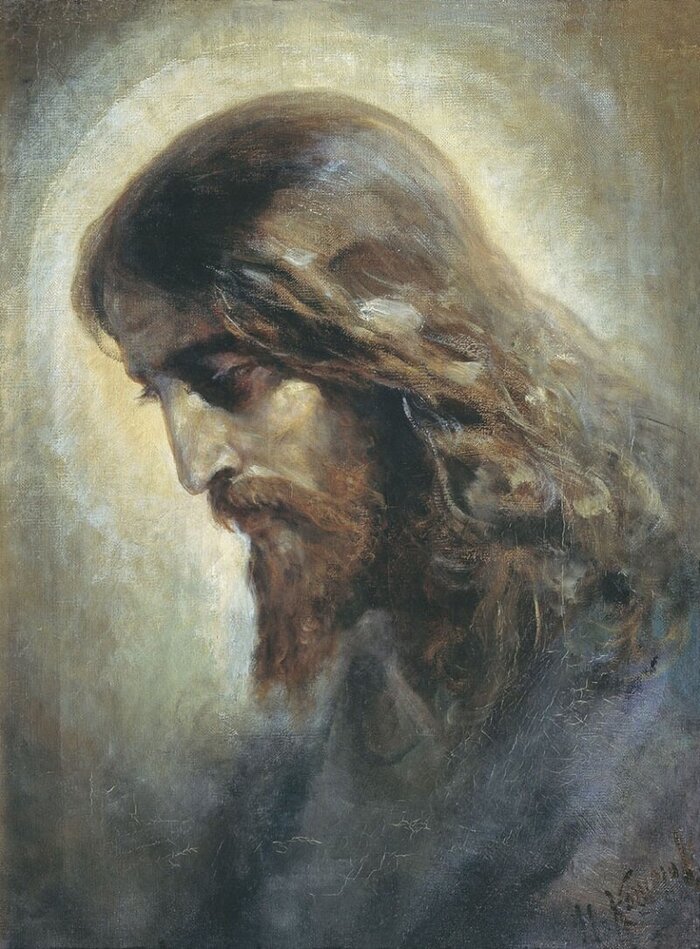

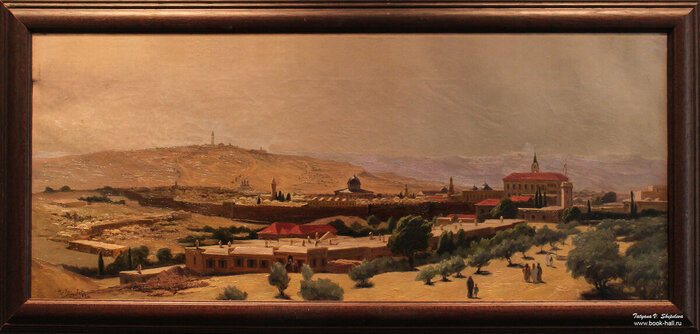

Получив солидный гонорар, в 1878 году художник отправился в за границу. Он посетил Берлин, Дрезден, Франкфурт-на-Майне, Вену, Париж, Рим. В Риме он работал над картинами «Погребение Христа», «Жены-мироносицы, Мария Магдалина и Мария, мать Иакова получают от ангела весть о Воскрешении Иисуса Христа». Также он побывал в Иерусалиме, где работал в Александровском подворье ИППО в Иерусалиме. церкви Св. Александра Невского была создана картина «Голова Спасителя». Сейчас она висит в комнате для гостей на Александровском подворье. Ее заменили картиной И. Е. Репина «Несение креста».

«Голова Спасителя»

Там же был создан цикл «Крестный путь» из 18 полотен. В нижней части каждого полотна помещена цитата из Евангелия со ссылкой на соответствующую главу и стих, которая соответствует изображению. Этот цикл упомянут в «Сообщениях Императорского Православного Палестинского общества» (1892): «…На западной и боковых стенах между окнами поставлены до 30 икон палестинских и русских святых… работы художника Пасхина. Под ними целый ряд икон, с фигурами в человеческий рост высокохудожественной работы Н. А. Кошелева, изображает всю страстную историю Господа нашего, начиная от моления о чаше и до положения во гроб… Ныне из этих 20 икон готовы только 5: 1) Моление о чаше, 2) „Иисус Христос будит своих учеников“, 3) „Предание Иисуса Христа“, 4) „Иисус, ведомый к Каиафе“ и 5) Иисус перед Пилатом…» Есть работы Кошелева и в других зарубежных храмах.

«Христос в Гефсиманском саду (Моление о чаше)»

***********************

«Не плачьте, дщери Иерусалимские!» (1899) Страстной цикл росписи церкви святого Александра Невского, Александровское подворье Императорского Православного Палестинского общества

***********************

«Прободение ребра Иисуса воином» (1900) Страстной цикл

Надо заметить, что отзывы о религиозной живописи Кошелева были противоречивы. Одни ей восхищались, другие считали слишком монументальной, однотипной и не отвечающей модным веяниям.

«Погребение Христа» (1880–1881) Нижегородский государственный художественный музей

Эта картина была написана в Риме.

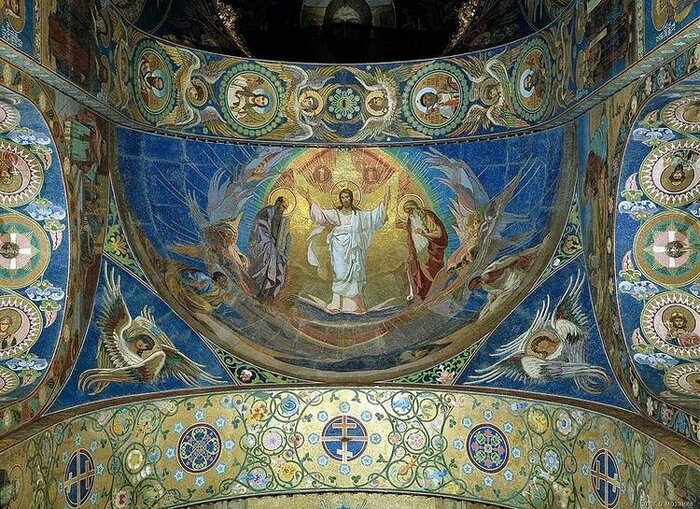

Вернувшись в Россию, он участвовал в реставрации росписи Исаакиевского собора, украшении Храма Воскресения Христова (Спас на крови).

Бегство в Египет. Эскиз для мозаики храма Воскресения (Спас на Крови) 1890-1899 Государственный Русский Музей

***********************

Преображение Господне. Мозаика по эскизу Н. А. Кошелева. 1890-е гг. Храм Воскресения Христова (Спас-на-крови)

Помимо росписи храмов Кошелев занимался преподавательской деятельностью. Он преподавал в Центральном училище технического рисования барона А. Л. Штиглица, в Московском училище живописи, ваяния и зодчества, в 1880-х–1890-х был инспектором Строгановского художественно-промышленного училища. Также Кошелев вместе с А.А. Карелиным, сыном знаменитого нижегородского фотографа А.О. Карелина, стал инициатором создания в Нижегородского историко-художественного музея. Открытие было приурочено к знаменитой Всероссийской художественно-промышленной выставке 1896 года. В новый музей художник передал часть своих работ.

«Гробница пророка Исайи и апостола Иакова в Иерусалиме» (1891) Нижегородский историко-художественный музей

Также Кошелев писал портреты. Однажды даже произошел курьезный скандал. Его в 1884 году А. П. Чехов описал в «Осколках московской жизни». «В Москве есть богатый еврей, именем Мичинер. У него есть меховой магазин, тот самый, о котором упоминается в одном из романов Писемского. Есть у него пятиэтажные дома и лавки, дающие тысячные доходы. Он богат и славен, но скуп, как купец Кукин. Зиму и лето одевается он в парусинку, питается селедкой и акридами, спит на сундуке и, за неимением дорогой бритвы, бреется, как брился во время оно Дионисий, тиран Сиракузский, — раскаленной ореховой скорлупой. Недавно его посетило несчастье... ужасное несчастье! Родня ли ему посоветовала, минута ли такая подошла, или, быть может, он слишком лестного мнения о своей физиономии, только вздумалось ему писать с себя портрет. Долго он думал насчет портрета и долго не решался. Ведь портрет стоит не гривенник, не рубль, а — страшно сказать — сотни рублей! После долгих колебаний и мучительных сомнений решился он, наконец, обратиться к художнику Кошелеву. Кошелев — это ужасно! — запросил с него 300 руб. Г. Мичинер вздохнул, махнул рукой и согласился: валяй, семи смертям не бывать! Начались сеансы. Сидел г. Мичинер перед Кошелевым, следил за взмахами его кисти и страдал. Мысль о трехстах рублях не давала ему покоя во все сеансы. Когда работа художника была уже близка к концу, он не вынес страданий и последовал влечению своего сердца: послал, чудак этакий, Кошелеву письмо, в котором, жалуясь на жару, попросил отсрочить сеанс на неопределенный срок, а через несколько времени и совсем отказался от портрета. Кошелев подал на него иск в 300 руб. Начался процесс. Г. Мичинер мотивировал на суде свой отказ тем, что портрет якобы не похож на него. Однако суд не согласился с ним и, выслушав экспертов, состоявших из наших знаменитостей, постановил взыскать в пользу Кошелева с Мичинера 300 руб., а портрет передать ему же, Кошелеву, для уничтожения. И портрета нет, и 300 руб. пропали. Большего несчастья и представить себе невозможно! Вот вам злонравия достойные плоды!»

«Архимандрит Антонин» (1891)

Архимандрит Антонин своим портретом остался доволен. Об этом заказе он вспоминал так: «К 2 м часам сеанс был окончен. При взгляде на рисунок, мне оставалось только развести руки. Нет, это не Буткевич маратель, и даже не Александровский min-аминет. Вышло полное и совершенное отображение моей дряхлости, точь в точь, как она выглядывает на меня иногда из зеркала. Обед с сих дел мастером арзамасцем, пришедшим с СПб учиться художеству с 8ю рублями, вроде Ледакова и тоже далеко не из графов, расписывавшего московский храм Спасителя и проживший в Риме 2 года...»

О последних годах жизни художника практически ничего не известно. Умер он в 1918 году в Петрограде.

Еще несколько работ автора

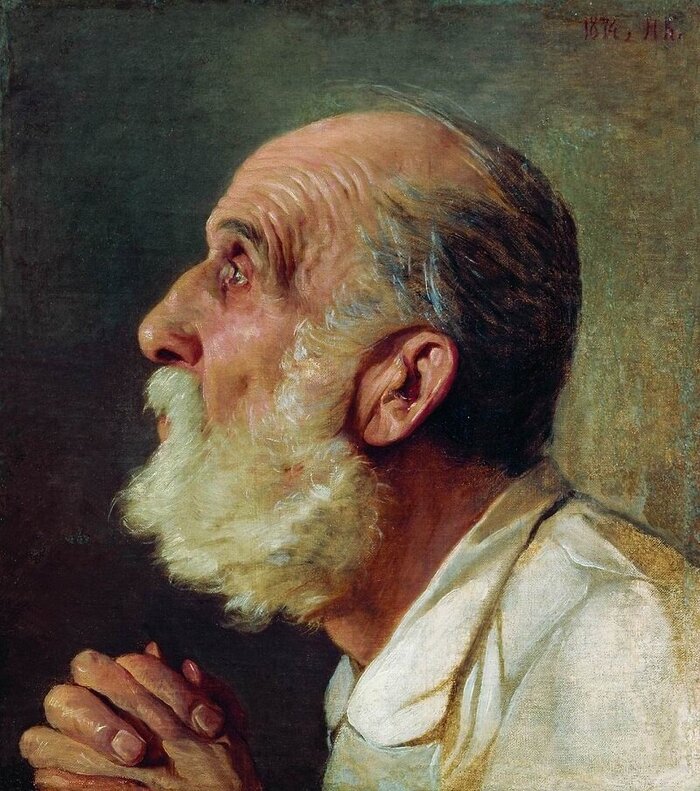

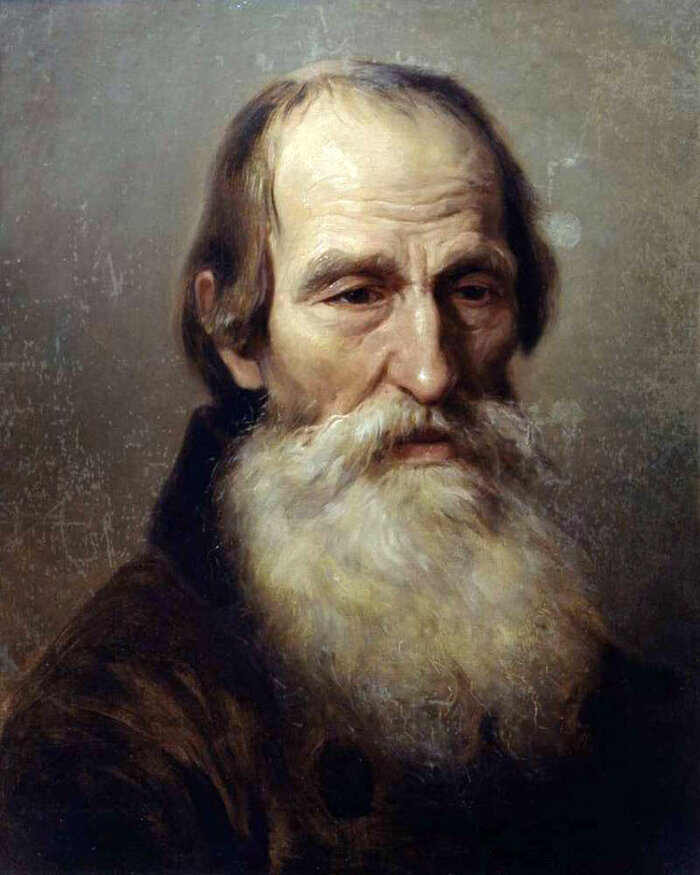

«Голова старика» (1874) Нижегородский государственный художественный музей

*******************************

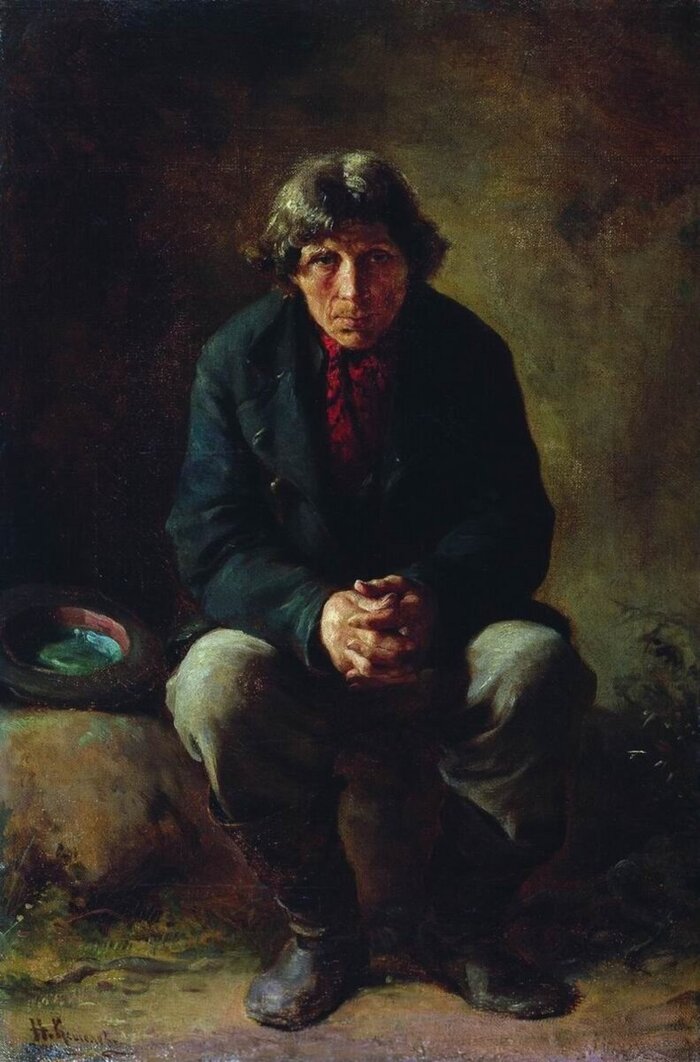

«Сидящий селянин»

******************************

«Портрет девочки в светло-зелёном платье» Донецкий областной художественный музей

***********************************

«Кошелев Н. А. и Крамская С. Н. (урок музыки)» (1865)

****************************

«Утро в деревне» (1880-е) частное собрание

****************************

«Из детства Петра Великого»

******************************

«Старик-крестьянин»