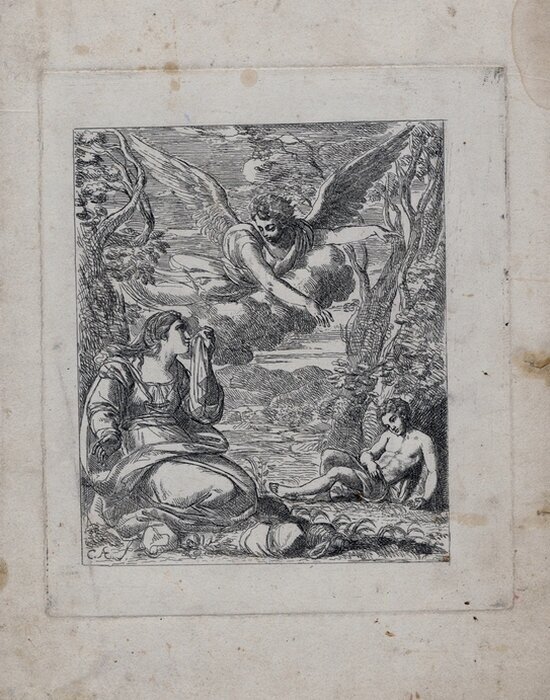

«Святое семейство с Анной пророчицей» (1810) ГРМ

В 1782 году группа казаков привезла в Москву маленького калмыцкого мальчика, которого случайно нашли в степи. Имя его было неизвестно, и нарекли его Алексеем. Возраст определили на глаз, и годом рождения записали 1776-й. Ребенка отправили в воспитательный дом, откуда, заметив талант к рисованию, перевели в Воспитательное училище при Академии художеств. Так начался творческий путь Алексея Егоровича Егорова, которого при жизни называли русским Рафаэлем.

Обстановка в училище, по воспоминаниям выпускников, была самая спартанская, режим дня юных воспитанников строгий, а еда скудной. В Академии Егоров учился у профессоров Ивана Акимова и Григория Угрюмова, не раз был награжден грамотами, а также малой и большой серебряными медалями, считался мастером рисунка. После выпуска из Академии в 1797 году остался преподавателем в рисовальных классах. Также он давал уроки самой императрице Елизавете Алексеевне, супруге Александра I.

«Богоматерь с Младенцем» (конец 1800-х)

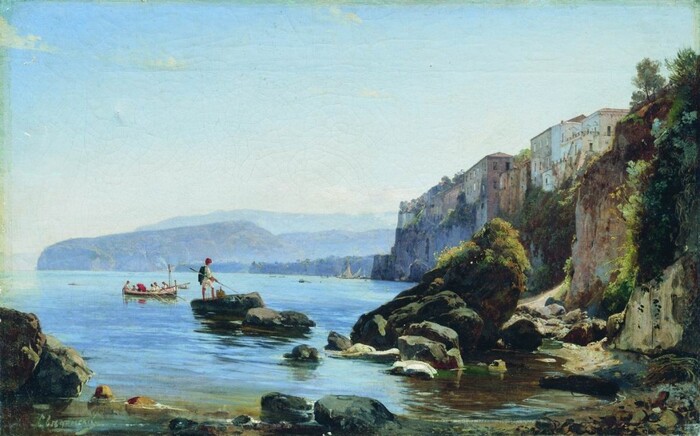

В 1803 году вместе с коллегами Шебуевым, Демут-Малиновским и Дудиным был отправлены для обмена опытом в Рим. В Италии одни называли его русским Рафаэлем, другие русским медведем. Егоров отличался богатырской силой и не терпел фамильярности. Рассказывали, что однажды во время ссоры какой-то дерзкий итальянец вздумал угрожать ему ножом. Егоров нож отобрал, лезвие изломал, и обидчик вынужден был ретироваться. В другой раз он схватил оппонента за ногу, вывесил его в открытое окно и держал в таком положении, пока тот не попросил прощение. В кругу итальянских мастеров Егоров пользовался неизменным уважением. Однажды кто-то из них заявил, что русский художник не может нарисовать человеческую фигуру также точно, как итальянский. Тогда Егоров взял уголь и на стене, не отнимая руки, написал во всех деталях человека, начав при этом с большого пальца левой ноги. В Италии Егоров попал под влияние известного живописца Винченцо Камуччини, а тот в свою очередь использовал рисунки Егорова для своих исторических картин.

Местные ценители прекрасного охотно покупали рисунки российского мастера. Есть легенда, что цену определяли так: весь лист бумаги сплошь покрывался золотыми монетами, которые и шли на оплату работы. Помимо поклонников были у Егорова и недоброжелатели, которые не раз пытались подкараулить его где-нибудь в темном переулке, но встреча с ним заканчивалась для них плачевно. Папа Пий VII предлагал художнику остаться работать в Ватикане, но Егоров отказался. В 1806 году из-за осложнившейся политической обстановки русские художники отправились на родину. Путь домой по неспокойной Европе был долгим.

В 1807 году Егоров вернулся в Петербург и стал назначен адъюнкт-профессором, а затем академиком за картину «Положение во гроб». В то время он поразил многих тем, что за 28 дней написал в Царском селе аллегорическую картину «Благоденствие мира», изобразив около 100 фигур в натуральную величину.

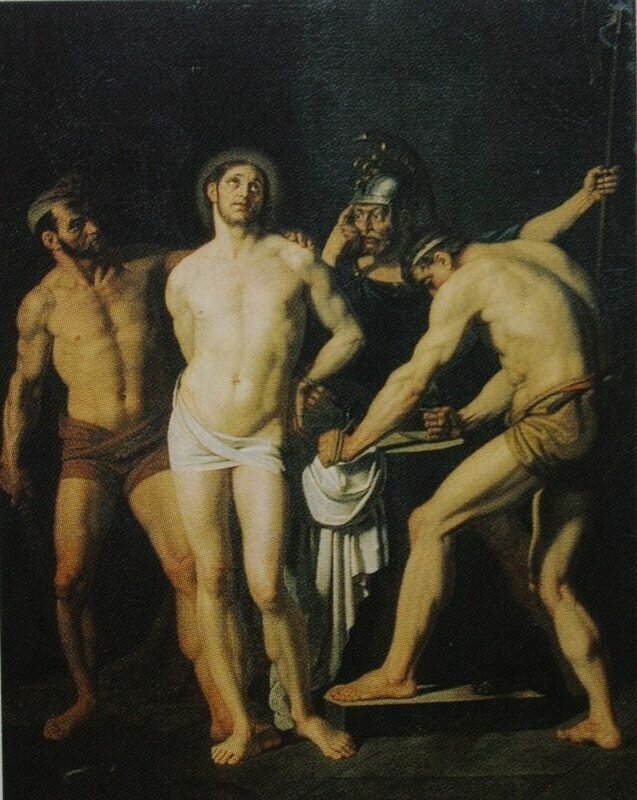

«Истязание Спасителя» (1814) ГРМ

В 1814 году художник закончил картину «Истязание Спасителя», которая считается его лучшей работой.

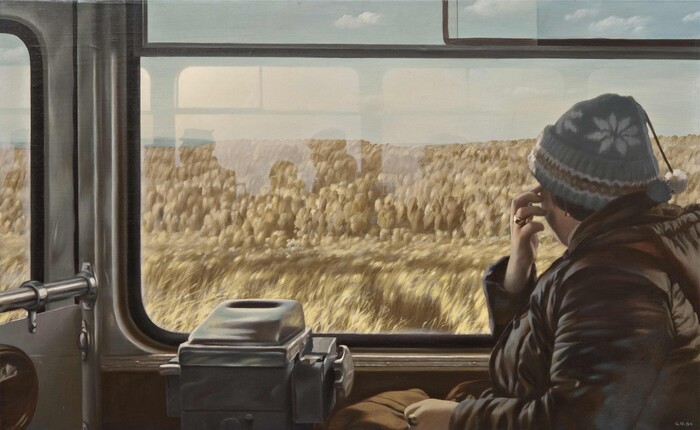

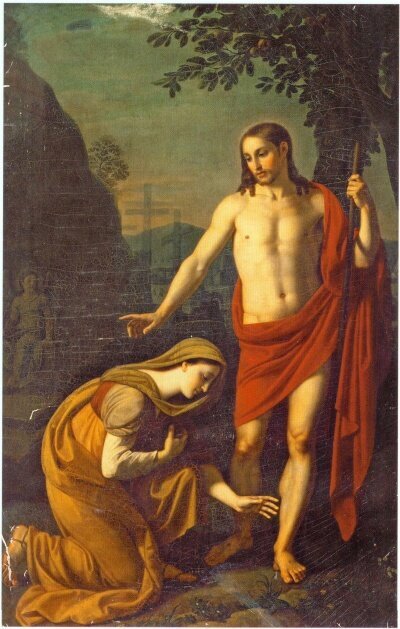

«Явление Христа Марии Магдалине» (1818)

Карьера художника развивалась успешно. В 1812 году Егоров становится профессором исторической живописи, в 1831 году — профессором первой степени, а в 1832 году — заслуженным профессором. На эти годы приходится пик карьеры художника.

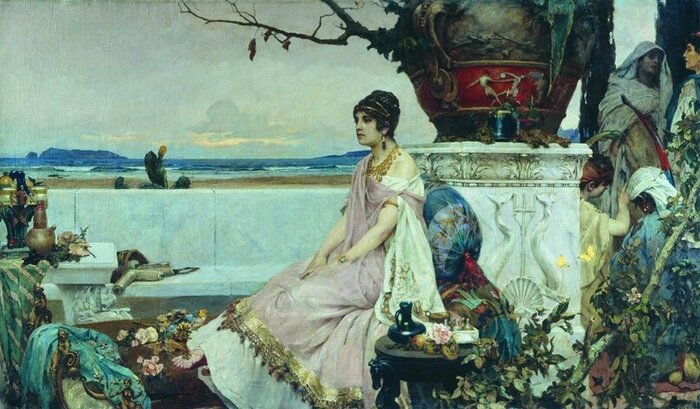

«Портрет Голицыной в образе весталки» (1810-е) ГТГ

Примечательно, что Егоров был очень набожен и предпочитал картины на религиозные темы, считая, что таким образом он несет людям слово Божье. Когда ему предлагали написать портрет на заказ, он почти всегда отказывался. Надо заметить, что в то время именно портреты на заказ были самым простым способом заработать, поэтому подобная принципиальность могла вызывать удивление.

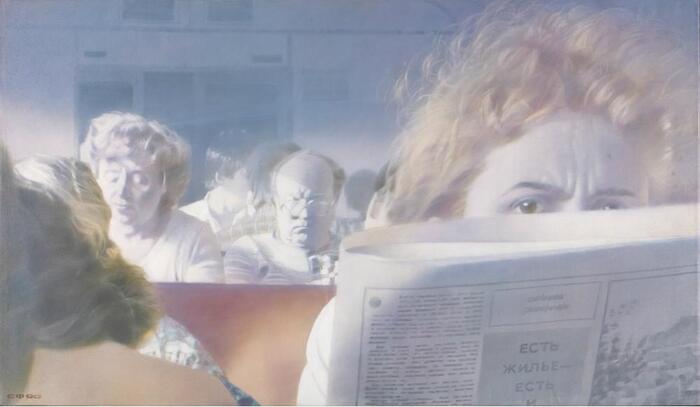

«Богоматерь с младенцем Христом и Иоанном Крестителем» (1827) ГТГ

Во время работы в Академии профессора имели при ней служебные квартиры, поэтому часто ходили друг к другу в гости и нередко доводились друг другу родственниками. Так Егоров был женат на дочери известного скульптора и ректора Академии Мартоса Вере.

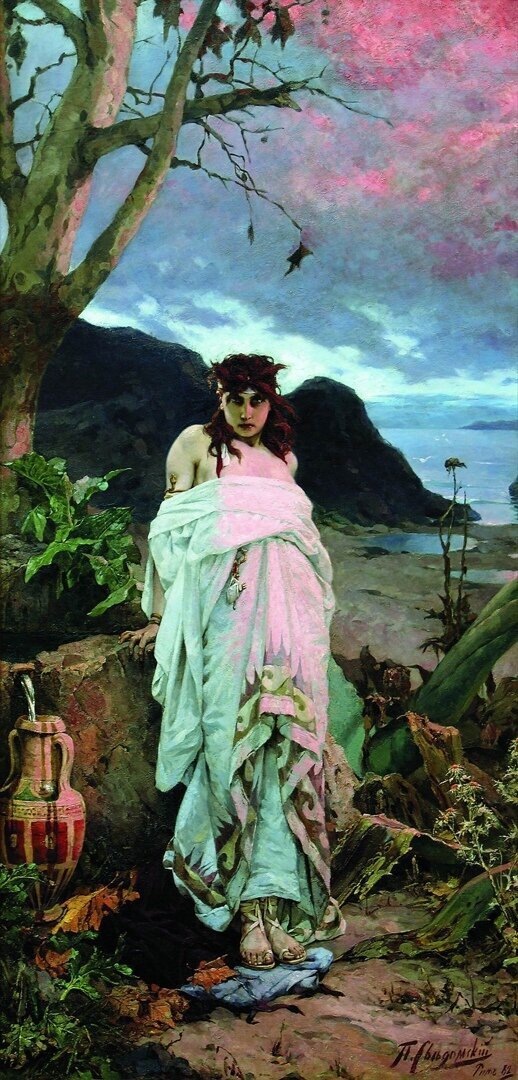

Вера Ивановна с сестрой Софьей. Художник А.Варнек

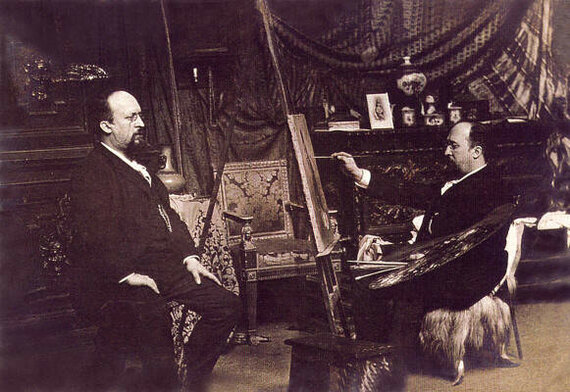

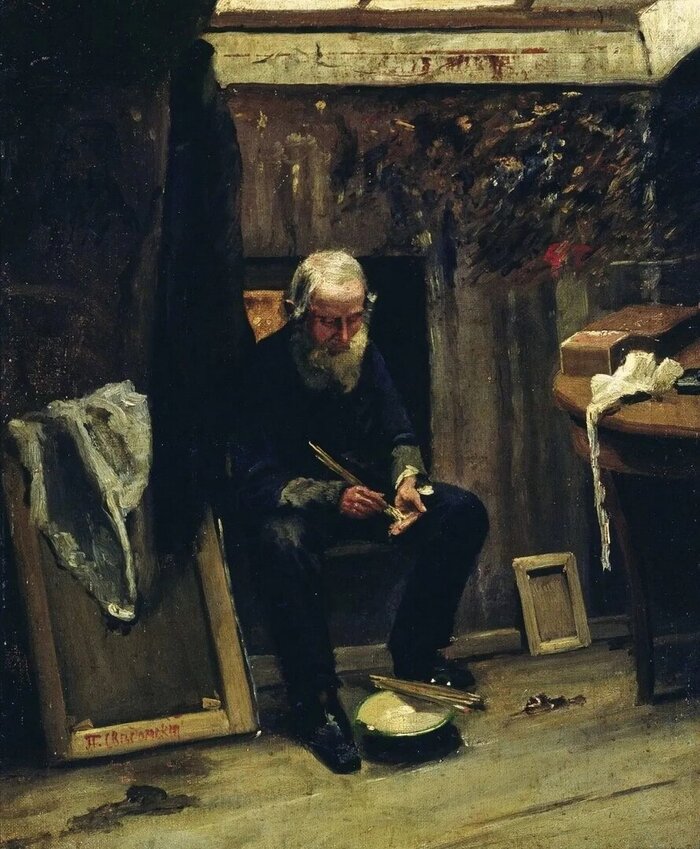

Из воспоминаний Марии Каменской, дочери известного художника и вице-президента академии Ф. П. Толстого: «У него в мастерской убранства никакого не было, кроме того только, что по всем стенам были развешаны чудные картины его работы, привезенные им из Италии, которые нынче ценятся так дорого… Всюду грязища и неурядица страшная! Его самого в этом храме искусства можно было застать в грязнейшем халате, с такою же ермолкою на голове… Невысокий ростом, мускулистый, с порядочным брюшком, Алексей Егорович всегда стоял перед мольбертом с палитрой и муштабелем (прим. Муштабель — легкая палочка с шариком на конце, служит живописцу опорой при выполнении мелких деталей картины) в руках и писал какой-нибудь большой образ. Около него в кресле, в пунсовом ситцевом платье, прикрывая ковровым платком свой громадный живот, всегда сидела на натуре, очень еще красивая собой, жена его Вера Ивановна. (Я ее не помню иначе, как в «почтенном положении».) И она, бедная женщина, вечно, без устали и ропота, служила изящному искусству… Я уже сказала выше, что Егоров писал с нее Богородиц, а с дочерей своих — ангелов. Мастерскую свою Алексей Егорович держал совсем на манер студий старинных итальянских художников; ученики его пригождались ему на всякие должности… Барышень у Егорова было тогда три: Надинька — тонкое, воздушное, сентиментальное созданье, именно с ангельским личиком; Дуничка — живая, веселая девушка, не так хороша собой, как пикантна, с задорливыми родимыми пятнышками на бело-матовом лице, умная, острая, всегда находчивая на ответы. Эта вторая дочь Егорова и была моим сердечным другом. Меньшая дочь, Соничка, во время нашего переезда в Академию была еще маленькая девочка и нам не пара, и отцу своему — не натурщица; а после, когда она выросла, Алексей Егорович все писал с нее одалисок. И точно, верх ее лица и глаза с поволокой были прелестны, но рот был некрасив, и потому художник-отец всегда картинно укутывал ей пол-лица дымкою, и она выходила у него просто красавицей. После у Веры Ивановны родился еще сынок Евдокимушка, который тоже, кажется, был живописцем».

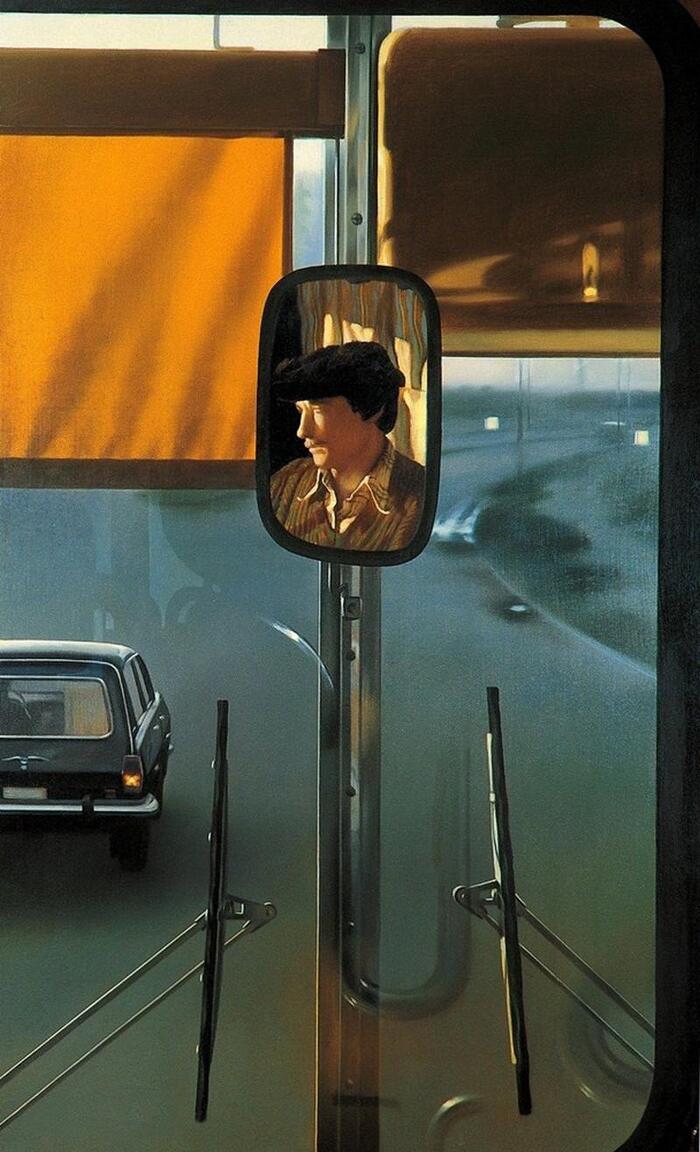

«Мадонна с младенцем Христом и Иоаном Крестителем» (1833) Самарский областной художественный музей

Каменская упоминает, что Егоров был скуповат, довольно суеверен и мнителен. Особенно ему почему-то не нравились масоны. Однажды он чуть не выгнал из дома жениха дочери Надиньки Дмитрия Булгакова, который на свою беду скрестил на пустой тарелке нож и вилку, а художник усмотрел в этом тайный знак или масонский символ. При этом он принципиально не давал дочерям никакого образования, утверждая, что они потом все равно забудут, а при наличии приданого женихи и так найдутся.

«Симеон Богоприимец» (1830-40-е) Новгородский объединенный историко-архитектурный и художественный музей-заповедник

В 1840 году успешная карьера Егорова была перечеркнута, когда он впал в немилость императора. Сначала Николаю I не понравились образа, написанные для церкви Измайловского полка. Он объявил ему выговор, заставив расписаться в получении соответствующей резолюции и вернуть аванс. При этом образа в церкви остались. Затем категорически не понравился образ Троицы, написанный для церкви св. Екатерины в Царском Селе, и тогда император велел уволить художника из Академии. Также увольнению поспособствовал президент Академии Оленин, с которым у Егорова возник конфликт. Однажды Оленин на совете предложил сделать академиком Аракчеева. На вопрос Егорова, зачем, Оленин ответил, что Аракчеев близок к императору. На это правдоруб заявил, что таким образом можно назначить академиком даже кучера Николая I, ведь тот еще ближе. Егорову назначили пенсию 1000 рублей в год, но удержали 4000 за неудачную работу в Царском селе. При этом Егоров сохранил статус действительного члена Академии художеств и звание заслуженного профессора 1-й степени.

Портрет А. Ф. Филосовова (1845-47) ГРМ

Из служебной квартиры пришлось съехать, а заказов стало меньше. Все это ударило и по самолюбию, и по карману. Ученики продолжили навещать впавшего в немилость наставника. Художник Петр Заболотский в письме меценату А. Р. Томилову сетовал: «Кто знает Алексея Егоровича Егорова, каждому приятно вспомнить имя его, но кто услышит о его теперешнем положении, примет участие и выронит слезу сострадания. Алексей Егорович, наш столп академии, опора каждого художника, лишен сего титла достойного; он отрешен от должности. Ему отказано служить, мрачная завеса опустилась на Славу Его, кто поднимет ее? Его Истинный Талант и Слава во веки не затмятся».

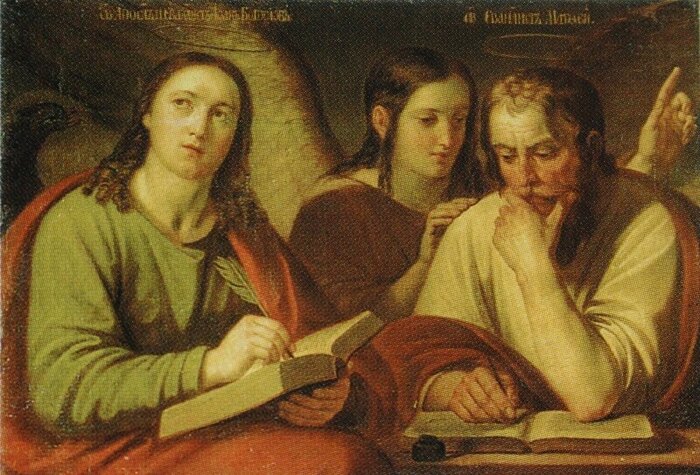

«Евангелисты Матфей и Иоан Богослов» (не позднее 1822) ГРМ

В последние годы жизни пожилой мастер сблизился с молодым художником Львом Жемчужниковым. Из воспоминаний Жемчужникова: «Почтенный заслуженный профессор А. Е. Егоров был личностью оригинальной и заслуживает полного уважения как художник и добрый человек. Слава его распространилась по всей России, а во время его пребывания за границей, знали его Италия и Франция как превосходного рисовальщика. Увольнение Егорова из Академии не лишило его в глазах художников звания заслуженного профессора, полученного им по приговору академического совета… Егоров жил на Васильевском острове, в 1-й линии. Фигура его, образ мыслей, одежда – все в Егорове было своеобразно. Добро и ласково я был принят им при моем первом посещении. Он повел меня по комнатам, увешанным картинами его работы, и познакомил со своей женой, Верой Ивановной – почтенной старушкой, с сыном Евдокимушкой, со своей дочерью и ее мужем, офицером, который жил тут же, фамилии его не помню. Егоров был менее чем среднего роста, пухленький, седой; глаза черные, большие, умные и добрые, смотрели прямо; на голове была у него всегда кожаная старая ермолка, а на нем старый халат, испачканный краской. Так он был одет дома; если же куда-либо отправлялся, что случалось очень редко, то надевал длинный старомодный сюртук. Жене своей он говорил: "Вы, Вера Ивановна", а она ему – "Вы, Алексей Егорович". Смеялся он искренно и добродушно.

Портрет художника из книги Г. А. Гиппиуса «Современники, собрание литографических портретов государственных чиновников, писателей и художников, ныне в России живущих» (1822)

В то время, когда я познакомился с ним, ему было за семьдесят лет. Определен он был в Академию ребенком и, дойдя до натурного класса, занял место помощника профессора, а затем, как лучший ученик, был отправлен за границу. Живя в Италии, Егоров прославился как композитор и рисовальщик. Канова, Каммучини знали его и ценили; папа предлагал ему сделаться его придворным живописцем; но Егоров, как патриот и к тому же религиозный человек, не захотел изменить своему отечеству… Тогдашние любители живописи дорого платили за его рисунки. В моем собрании их семьдесят два, из которых особенно интересны два рисунка, сделанные в Италии, изображающие борющихся гладиаторов, а затем рисунок с натуры мужской фигуры в ракурсе… Об этом рисунке Алексей Егорович рассказал мне следующее. Приехав в Италию, он отправился в натурный класс, где спросили его, умеет ли он рисовать, и, получив от него ответ, что умеет, допустили в класс, где все места оказались занятыми; и ему пришлось поместиться кое-как под выставленной фигурой. Егоров в полчаса набросал всю фигуру, положил в папку, встал и начал ходить по классу, посматривая на чужие рисунки. На него обратили внимание и спросили: почему он не рисует. "Да я уже кончил", - ответил Егоров. Посмотрели рисунок – и удивились его мастерству; слава о нем как о большом мастере распространилась. Италию и итальянцев Егоров очень любил и вспоминал о них с удовольствием… Обстановка Егорова была скромная. Со старостью заказы сократились, а расходы увеличились. Лишившись места в Академии, А. Е. должен был платить за квартиру, покупать дрова, снабжать выросшего сына деньгами; дочери вышли замуж, и явился новый расход на них. Приходилось ограничивать себя, и милый профессор сам закупал сальные свечи, сам их заправлял в подсвечники; еда его была простая. Случайно узнал я от сына, Евдокимушки, что отец его поет и хорошо играет на гитаре и балалайке; при этом Вера Ивановна подосадовала на Евдокимушку, что тот выдал забаву отца на таком неблагородном инструменте. Я стал упрашивать Алексея Егоровича сыграть и спеть что-нибудь; он отнекивался, говоря, что неприлично играть на мужицком инструменте. Однако мне удалость уговорить старика, и он, взяв балалайку, сел у растворенного окна и взял несколько аккордов. Вечернее солнце садилось и окрашивало осеннее небо... Взяв еще несколько аккордов, он, шутя, запел, подыгрывая:

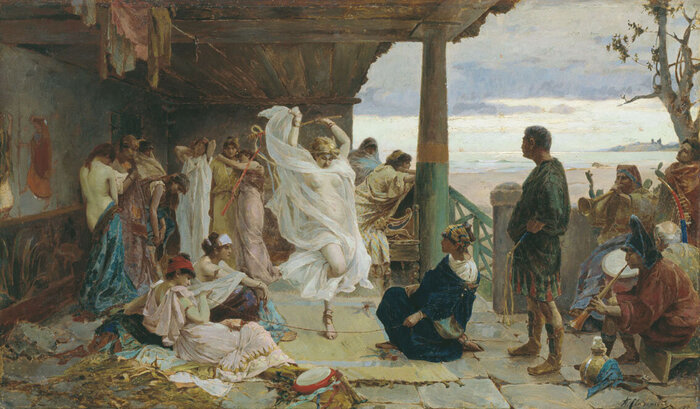

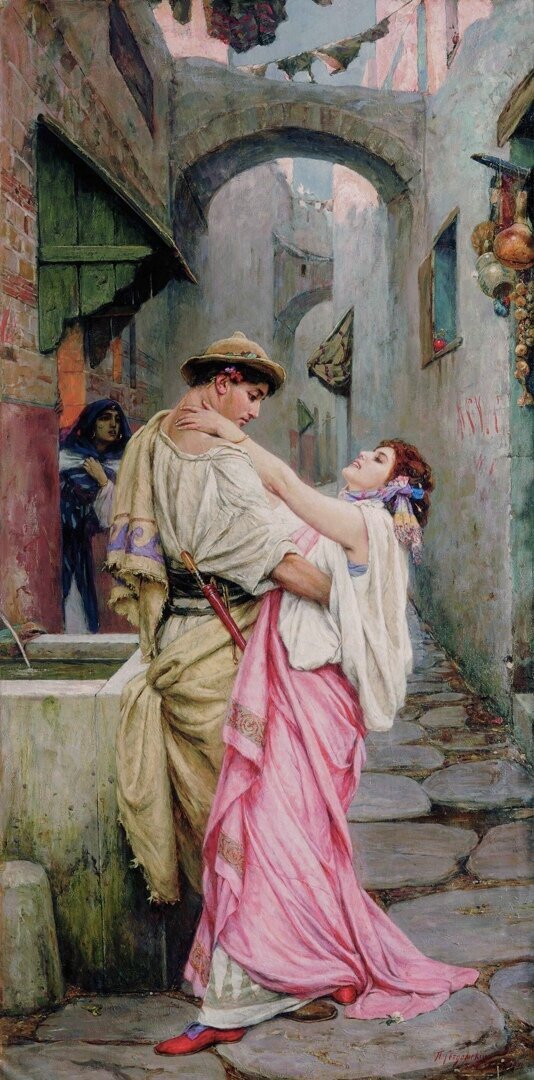

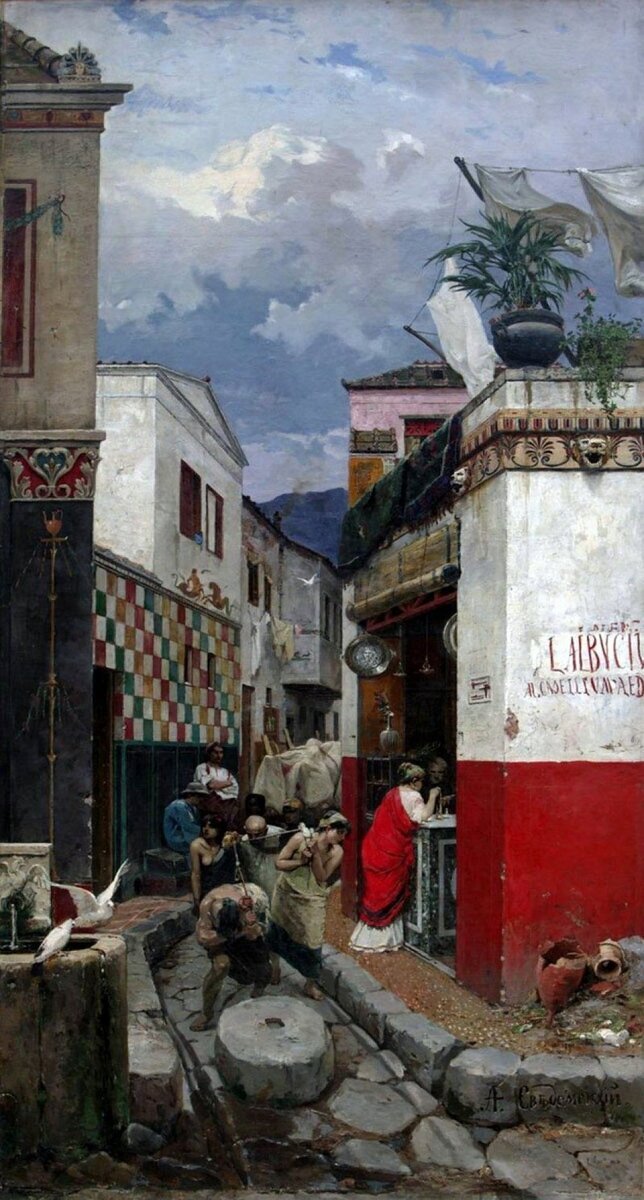

«Похищение Елены Парисом» (1831) ГТГ

По воспоминаниям Жемчужникова, даже в старости Егоров сохранял богатырскую силу, мог порвать колоду карт и согнуть кочергу. Умер художник в 1851 году. Его последними словами было: «Вот и догорела свеча моей жизни». Валентин Пикуль посвятил живописцу рассказ «Свеча жизни Егорова».

Издание А. Э. Мюнстера «Портретная галерея русских литераторов, журналистов, художников и других замечательных людей»