Не так давно аэрокосмическое агентство NASA совместно с компанией Axiom Space представило новый скафандр для прогулок на Луне.

Именно в таком снаряжении астронавты в 2025 году отправятся на спутник Земли в рамках исследовательской программы «Артемида». Новый костюм для покорителей космоса отличается, прежде всего, цветом: мы привыкли видеть белые скафандры, однако самое современное снаряжение неожиданно оказалось черным с оранжевыми и синими элементами. Кроме того, костюм имеет множество регулируемых деталей и тем самым обеспечивает космонавтам дополнительные возможности и повышенную гибкость. Материалы, из которых сделан скафандр, позволяют выдерживать крайне суровые условия и температуры — от +150 °C до –200 °C. Также специальное снаряжение предполагает наличие нескольких осветительных приборов разной мощности и камеру высокого разрешения.

Таким образом, современные скафандры оборудованы всеми необходимыми системами жизнеобеспечения и новейшими технологиями. Но какими же были скафандры прошлого? Прошло уже более 60 лет с момента первого полета человека в космос, и за это время изменились не только наши представления о Вселенной, но и дизайн космического снаряжения. В этой статье мы выясним, как появились скафандры и какие изменения они пережили на протяжении своей истории.

Как зародилась идея космических скафандров

На самом деле впервые скафандр появился задолго до освоения космоса. Удивительно, но идею космического снаряжения будущим разработчикам подсказали люди, на первый взгляд, далекие от науки, а именно художники и писатели. Например, английский художник Эдвард Фрэнсис Берни создал графический роман «Путешествие на Луну эсквайра Кью Кью» еще в 1815 году. Произведение представляло собой серию рисунков, изображающих полет на спутник Земли. Главный герой — космонавт — был одет в специальный защитный костюм, который оберегал его от различных угроз. Несмотря на то, что научно-фантастические романы об освоении космоса уже существовали, именно Берни стал одним из первых, кто осознал, что космос полон опасностей, для противостояния которым человеку понадобится серьезное снаряжение.

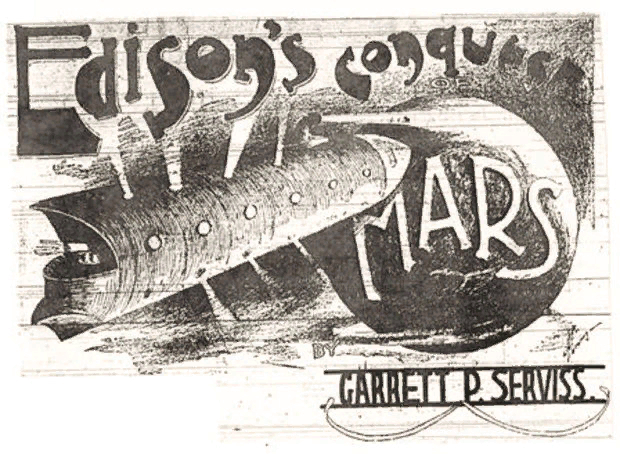

Несколько позже, в 1865 году, в свет вышел научно-фантастический роман Жюля Верна «С Земли на Луну прямым путем за 97 часов 20 минут», который спустя десятилетия будет экранизирован Жоржем Мельесом как первый фантастический цветной фильм. Однако скафандр Жюля Верна мало чем отличался от водолазного костюма из другого его романа «Двадцать тысяч лье под водой». Следующие авторы, например Гарретт Сервисс и его «Эдисоновское завоевание Марса», мыслили аналогичным образом, поэтому конструкция их скафандров также оставалась подобной нынешнему гидрокостюму. Тем не менее именно искусство подсказало ученым немало идей для конструкции скафандров и оказало важнейшее влияние на производство и дальнейшее совершенствование космического снаряжения.

Первые скафандры: от космолаза до высотных костюмов

Разработчики первых скафандров также основывались на водолазном снаряжении, поэтому и назвали космические костюмы «космолазами». Однако космолазы не выдержали проверки: движение в них было сильно затруднено, а огромный металлический шлем с высоким стальным воротником создавал дополнительные проблемы из-за огромного размера и веса. Кроме того, костюм включал в себя громоздкие ботинки на шнуровке и толстые перчатки, да и сама его конструкция делала космонавта неповоротливым. Даже надеть такое снаряжение было довольно сложно, это требовало немалого количества времени и сил. Но, несмотря на такую громоздкость, костюм не был снабжен раздельной вентиляцией и необходимой теплозащитой. Но на дворе были только 1920-е годы, так что до первого полета человека в космос оставалось еще много времени.

Особенно динамично космонавтика стала развиваться после Второй мировой войны, когда в начале 1950-х годов разработкой скафандров активно занялись ВВС Америки. В то время космические костюмы стали похожи на снаряжение пилотов самолетов, но только с добавлением алюминия и других металлических сплавов для повышения прочности. Так конструкция скафандров стремительно эволюционировала и приблизилась к современному их виду, однако все еще не могла гарантировать полную безопасность космонавтов. Стоит сказать, что с каждой новой моделью космический костюм имел все большее количество защитных слоев, а со временем в ткань начали внедряться металлические элементы. Также совершенствовались дыхательные и вентиляционные системы и системы снабжения и связи.

Не менее стремительно развивалась космическая промышленность в Советском Союзе. Инженерные группы занимались разработкой так называемых «высотных костюмов», но возможность проверить их в действии предоставлялась только на военных самолетах. Проводились и экспериментальные прыжки в скафандрах с парашютом. Даже страшно представить, как именно это происходило! Ведь шлемы космонавтов все еще тяготели к цилиндрической форме, были тяжелыми и достаточно объемными. Сами костюмы также были массивные и преимущественно серого цвета.

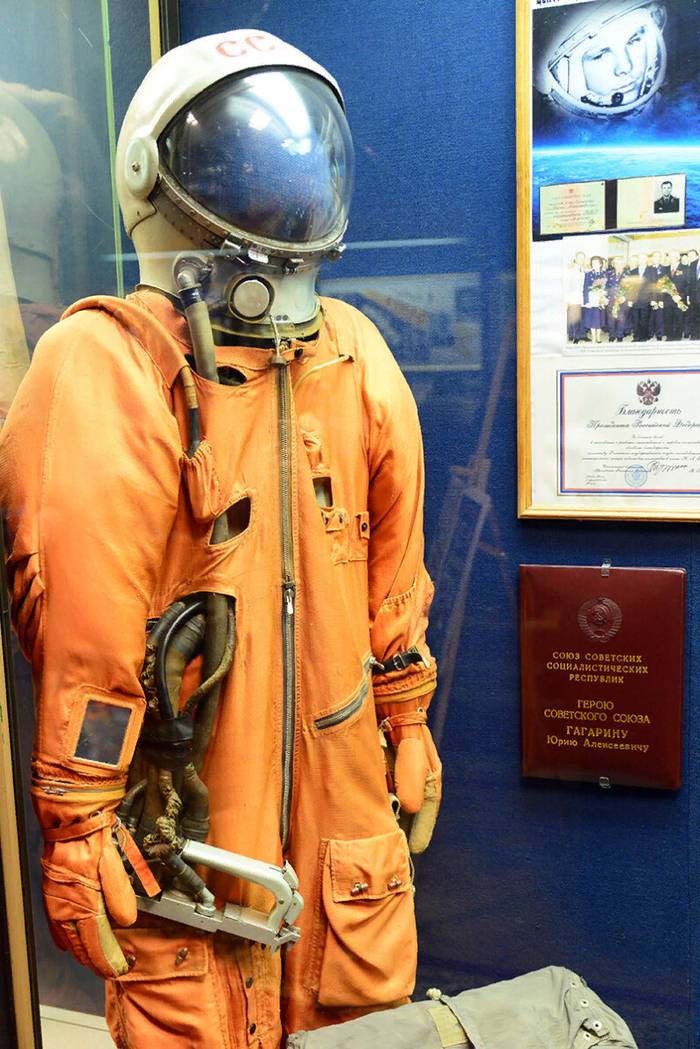

Только к 1960 году разработали первый космический костюм, который удалось испытать непосредственно в космосе. Это был спасательный скафандр, прославившийся в будущем как СК-1 для космических кораблей «Восток». Именно в этом скафандре космонавт Юрий Гагарин совершил первый в истории полет в космос. СК-1 — это не просто снаряжение, а целый комплекс систем жизнеобеспечения и спецсредств для спасения космонавта при любых, даже самых критичных условиях окружающей среды. Комбинезон отличался ярким оранжевым цветом специально для того, чтобы космонавта было легче найти в случае бедствия. Скафандр состоял из трубопроводной системы, которая поддерживала необходимый тепловой режим тела и извлекала влагу. При этом скафандр предназначался для использования только в паре с дополнительным теплозащитным комбинезоном и снабжался раздельной вентиляцией (то есть шлем отделялся от оболочки резиновой шторкой, но не снимался полностью). Несмотря на обилие различных и сложных устройств, такой скафандр был гораздо удобнее предшествующих моделей. А для того, чтобы надеть этот костюм, также не требовалась целая команда специалистов, как было раньше. Космонавт самостоятельно надевал скафандр, что занимало в среднем около 5 минут.

Тем не менее этот костюм также имел существенный недостаток: его мягкая оболочка под действием внутреннего избыточного давления с трудом позволяла космонавту согнуть руки или ноги. Это приводило к повышенной утомляемости организма, поскольку приходилось увеличивать запасы кислорода и расширять систему охлаждения. Зато костюм вместе с его высокотехнологичной на тот момент системой жизнеобеспечения позволял членам экипажа проводить на корабле не менее десяти суток.

Скафандры американских космических программ

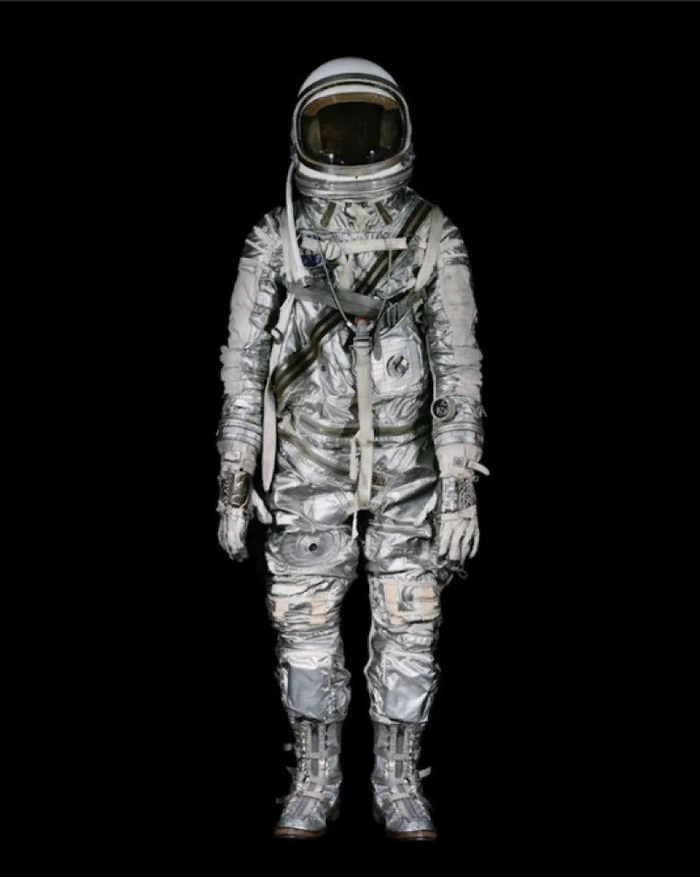

В 1959-1963 годы стартовала первая американская пилотируемая космическая программа «Меркурий». Ее задачами было создание пилотируемого корабля и исследование возможности пребывания в космосе. В рамках этой программы было совершено шесть полетов — два суборбитальных и четыре орбитальных. Помимо создания корабля, для нее разработали специальный скафандр Navy Mark IV Suit. До появления «Марка IV» уже создавались подобные типы скафандров, но все они были крайне сложными в использовании, имели проблемы с подвижностью и большой вес. Новый же скафандр стал самым легким в истории на тот момент. Он выглядел как серебристый, отражающий свет костюм с герметичным шлемом и имел множество ремней, застежек-молний и стягивающих шнуров. Ткань была изготовлена из нейлона с алюминиевым напылением для улучшения теплообмена. Именно в скафандры «Марк IV» были одеты астронавты США, известные как «первая семерка».

Вместе с тем в 1963 году был разработан костюм, известный как АХ1-L, или SPD-143 Suit. Он имел черные резиновые спирали на коленях, локтях и бедрах, которые позволили астронавтам свободно сгибать конечности (в отличие от гагаринского СК-1). А поддерживающая система из ремней на груди удерживала костюм от чрезмерного расширения (без нее скафандр мог бы раздуться под сильным давлением). Кстати, предыдущая модель костюма «Марк IV», которую использовали для полетов первые астронавты, столкнулась именно с такой проблемой: костюм плохо менял свою форму, поэтому под высоким давлением астронавты были фактически обездвижены. AX1-L же полностью решил эту проблему.

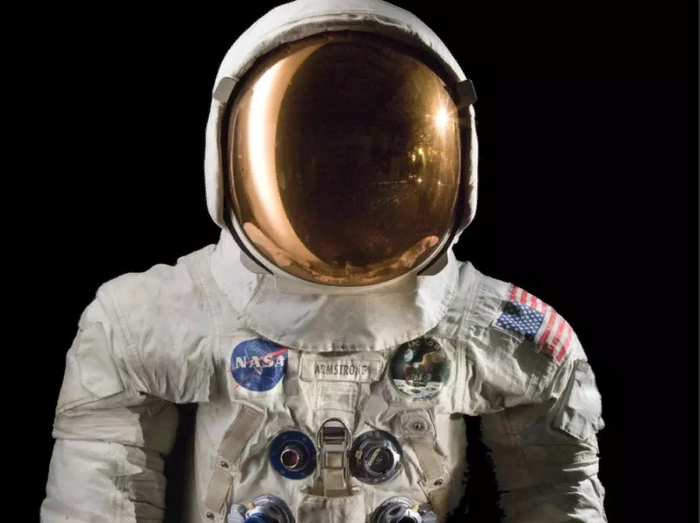

В начале 1970-х годов инженеры программы «Аполлон», целью которой была высадка космонавтов на Луну, обновили скафандры и значительно их усовершенствовали именно для того, чтобы обеспечить свободное передвижение по лунной поверхности. Например, к перчаткам добавили резиновые вставки на кончиках пальцев, а также дополнительно разработали переносные рюкзаки жизнеобеспечения. Кроме того, у костюмов для «Аполлона» были сапоги, предназначенные специально для ходьбы по каменистой земле, а воздух подавали через новый модифицированный шланг, соединяющий скафандр с космическим кораблем. Также внутренняя часть шлема больше не запотевала от влажности. Сами скафандры больше не охлаждались обычным воздухом: нейлоновая сетка нижнего белья позволяла охлаждать тело космонавта водой, как радиатор охлаждает двигатель автомобиля. Дополнительные слои ткани позволили улучшить герметичность и обеспечили добавочную защиту от тепла. Назывался новый костюм «Лунная походка». В общей сложности вес такого скафандра вместе с рюкзаком составил около 82 кг на Земле, но на Луне вес значительно уменьшается — примерно до 14 кг. При этом костюм имел множество дополнительных приспособлений и тканевых вставок: они обеспечили лучшую герметизацию, термозащиту и теплообмен.

Помимо разработки специального костюма для высадки на Луну, инженеры занимались созданием отдельного скафандра для полета на шаттле. Так, скафандры имели четкую классификацию:

Первый скафандр для полетов на шаттле впоследствии будет назван «тыквенным костюмом» за ярко-оранжевый цвет, или «костюмом космического челнока». Он включал в себя стартовый и входной шлем со всеми средствами связи. Кроме того, разработали новую модель перчаток и ботинок, кислородный коллектор, клапаны, встроенные спасательный плот и круг.

Позднее, в 1986 году, а именно после катастрофы шаттла «Челленджер», инженеры разработали специальный золотистый костюм с парашютом для того, чтобы члены экипажа могли покинуть космический корабль в чрезвычайной ситуации. Он получил название Advance Crew Escape System Pressure Suit и был модифицированной версией высотного скафандра ВВС Америки. Вместо трубок и лент в нем использовались надувные мешки, а для герметизации шлема вокруг шеи надувался специальный воротник. Вес нового костюма вместе с парашютом составлял около 43 килограммов, довольно много.

Также именно в этот период костюмы оранжевого цвета стали носить исключительно на шаттлах, поэтому они не были предназначены для суровых условий. А более тяжелые белые скафандры использовались вне корабля, то есть при выходе в открытый космос. Ведь именно белые костюмы лучше всего отражали свет и были снабжены дополнительными плотными тканями, утеплителями и трубками.

Таким образом, инженеры фактически разработали новую систему скафандров, состоящую из двух основных костюмов, которые используются для двух разных задач. Оранжевый костюм — это конфигурация №1, которую можно носить во время запуска, посадки и, при необходимости, внезапной разгерметизации кабины. А конфигурация №2, то есть белый костюм, используется во время лунных походов. Исходя из своего предназначения, костюмы имеют разную комплектацию: конфигурации №1 фактически не нужен рюкзак жизнеобеспечения, который необходим для конфигурации №2.

Какие скафандры используются сегодня

Если первые космические скафандры практически полностью делали из мягких тканей и они содержали относительно немного металлических сплавов, современные их варианты сочетают и мягкие, и жесткие компоненты практически в равной степени. Это обеспечивает поддержку жизнеобеспечения космонавтов, их мобильность и большее удобство. При этом новые скафандры являются грамотными и усовершенствованными версиями своих предшественников, только теперь — с внедренными компьютерами, профессиональными камерами высокого разрешения и другими высокотехнологичными устройствами. Одним из таких является «Орлан», разработанный советскими учеными еще в конце прошлого века. Он предназначен для работы в открытом космосе продолжительностью около семи часов, но из-за индивидуальных различий в потреблении кислорода фактическая продолжительность может меняться. «Орлан» обеспечивает космонавтам безопасную среду для дыхания, поддерживает нормальную температуру тела и защищает от ультрафиолетовых, космических лучей и различной пыли. Остальные характеристики скафандра значительно модифицировались за несколько десятков лет.

Последний на данный момент экземпляр костюма нового поколения был разработан в конце 2010-х годов. В него встроен современный компьютер, который контролирует работу всех важнейших систем обеспечения. Автоматика перед выходом в космос или во время работы за пределами станции сразу же сообщит даже о небольших отклонениях в показателях и даст рекомендации космонавту, что нужно делать в сложившейся ситуации. Также скафандр имеет универсальный для всех космонавтов шлем, который можно настроить под индивидуальные параметры членов экипажа. Кроме того, современный «Орлан» называют миниатюрным космическим кораблем: костюм не просто надевают, а в прямом смысле входят в него. Причем вход осуществляется через дверь в спинной части скафандра.

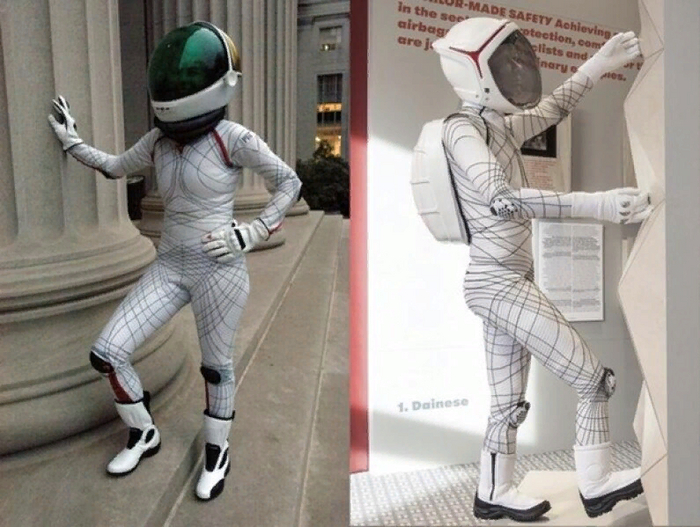

Большинство современных моделей скафандров также имеют такой «вход» в костюм. Например, Z-1 Prototype Space suit, разработанный и сконструированый в 2012 году. Он даже получил титул лучшего изобретением года по версии журнала «Тайм». Новый костюм состоит из нейлона и полиэстера для более эффективного контроля давления.

Для внекорабельной деятельности наряду с «Орланом» используют Extravehicular Mobility Unit, или EMU — американский костюм для выхода в открытый космос. Скафандр похож на модель «Орлана», однако имеет несколько отличий, например, усиленный корпус, способный выдерживать более суровые температуры, а также более продолжительное время работы в открытом космосе — 8 часов.

Кроме того, прямо сейчас инженеры занимаются разработкой скафандров нового поколения. Например, Biosuit, или «скафандр будущего». Он будет сделан из нового материала — эластичной ткани, которая выложена по всей площади костюма тонкими нитями из никель-титанового сплава. Подключенный к источнику питания костюм заставит нити сократиться, плотно облегая тело астронавта. В такой защите члены экипажа смогут с легкостью передвигаться по поверхности других планет.

Стоимость таких скафандров варьируется от сотен тысяч долларов до десятков миллионов. Например, тот же EMU стоит 12 миллионов долларов. Многие современные скафандры разработчики называют «домами», поскольку они действительно выполняют все функции полноценного убежища для астронавтов. Такие космические костюмы имеют не просто несколько защитных слоев, но и встроенную технику: компьютеры, средства связи, кондиционеры и т.д.

А теперь вспомните, с чего все начиналось? Еще в прошлом веке космические костюмы были настолько грузными, что в них едва можно было передвигаться. При этом они не могли полностью защитить космонавта от вероятных угроз. Сейчас же скафандры — это целые космические корабли в миниатюре, способные обеспечить каждому члену экипажа не только полную безопасность, но и другие необходимые удобства для длительного пребывания как на корабле, так и в открытом космосе.

Другие материалы: