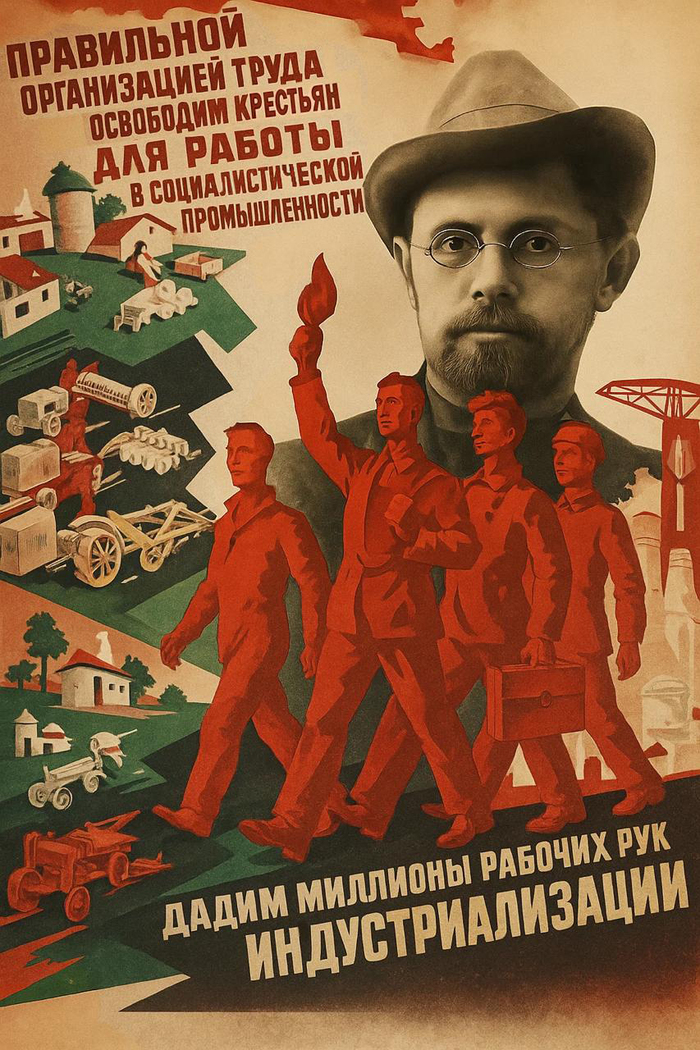

Методы и инструменты НОТ #5. Этап производственной эффективности

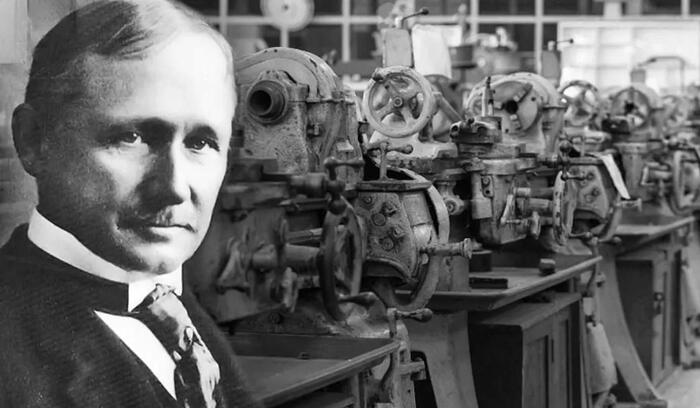

Эволюция научной организации труда прошла несколько этапов: от идей Тейлора и Гастева, ориентированных на строгую стандартизацию и дисциплину, через открытия хоторнского эксперимента, показавшего силу человеческих отношений, к системному подходу середины XX века, опиравшемуся на кибернетику и управление по целям. Каждый шаг был не просто сменой инструментов, а изменением в том, как человечество понимало труд, организацию и саму природу производства.

Этап производственной эффективности, относящийся к 1950–1980 годам, развернулся на фоне послевоенного мира. США переживали промышленный бум, Европа восстанавливалась по плану Маршалла, а Япония совершала своё экономическое чудо. Миллионы людей выходили на заводы, и от того, насколько грамотно были организованы их усилия, зависело не только процветание компаний, но и судьбы целых стран. Этот контекст требовал новых подходов: больше нельзя было управлять исключительно приказами и дисциплиной — нужно было соединить науку, технологии и человека.

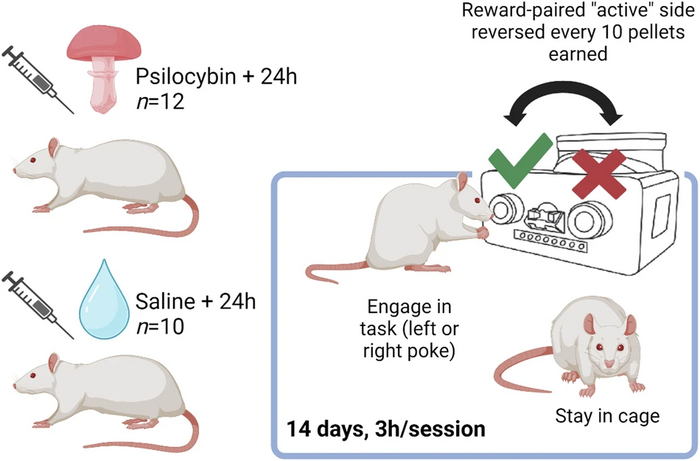

В эти годы появляются методы, которые сегодня считаются классикой. В 1958 году американский флот внедряет PERT для управления разработкой ракет «Поларис» — впервые сложный проект разбивается на сеть взаимосвязанных задач с оценкой сроков и рисков. В 1959 году компания DuPont развивает метод CPM, который сразу же подхватывает строительная отрасль. В конце 1960-х появляются первые системы MRP, позволившие предприятиям рассчитывать потребности в материалах и избегать дефицита. Статистическое управление процессами (SPC) и контрольные карты Шухарта закрепляют представление о том, что стабильность производства можно не просто «чувствовать», а измерять.

Помимо «больших» методов, рождаются и простые, но гениальные инструменты. В Японии профессор Каору Исикава в 1952 году предлагает «рыбью кость» для анализа причин проблем. В эти же годы в моду входят диаграммы Парето, наглядно показывающие, что 20% усилий дают 80% результатов. Рабочие начинают объединяться в кружки качества, обсуждая, как улучшить процесс на своём участке. Всё это делало управление ближе к человеку: инженер или рабочий становился не винтиком, а участником общей задачи.

В этот же период закладываются основы будущих концепций. В Японии постепенно формируется подход Total Quality Management (TQM), который позже закрепят Деминг и Джуран: качество становится не задачей отдела ОТК, а философией всей компании. Чуть позже, в 1970-х, появляются первые формулировки Теории ограничений (TOC) Голдратта: не всё производство нужно улучшать одновременно, главное — выявить и разгрузить узкое место. Эти идеи ещё только зарождались, но уже намечали новый поворот — от механистического контроля к системному управлению.

Именно на этом этапе сошлись две линии развития НОТ — классическая (основанная на нормировании и стандартах) и поведенческая (учёт человеческого фактора). Он закрепил дисциплину измерений, стандартов и норм, но одновременно показал, что успех возможен только при совмещении технологических инструментов с учётом человеческого фактора. Здесь впервые произошло соединение строгих методов нормирования с практиками вовлечения персонала.

И на этом этапе мы с вами заканчиваем затянувшуюся историческую справку об эволюции НОТ, и далее подробно займемся инструментами.

Практика научной организация труда. Без марафонов желаний и сторис «успешного успеха».

В Telegram-канале — только рабочие инструменты и кейсы из живого бизнеса.