Методы и инструменты НОТ #7. SPC и контрольные карты Шухарта: Деминг, Джуран и опыт СССР

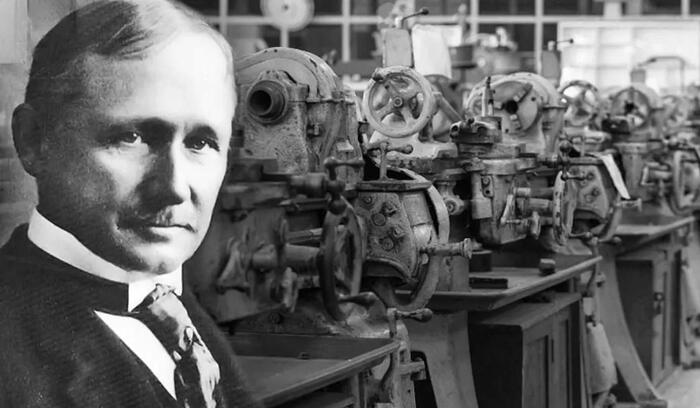

Возникновение метода

Статистический контроль процессов (SPC — Statistical Process Control) появился в 1920–1930-е годы в США благодаря трудам инженера Уолтера Шухарта, работавшего в компании Bell Telephone Laboratories. Именно он предложил использовать контрольные карты, которые позволяли отделить естественные колебания в процессе (случайные, неизбежные) от особых причин (ошибок, брака, сбоев оборудования). Это стало революцией в управлении качеством: вместо поиска и устранения дефектов на выходе появилась возможность управлять процессом ещё на стадии производства.

Шухарт показал, что стабильность и предсказуемость — основа качества. Его контрольные карты стали первым инструментом, который позволил руководителям и инженерам видеть не только результат, но и поведение процесса во времени.

Деминг и Джуран: перенос идей в практику

После Второй мировой войны США имели развитую промышленность, но интерес к статистическим методам внутри страны был ограничен. Зато в Японии, которая стремилась к восстановлению и модернизации, возник уникальный запрос на новые подходы к качеству.

В конце 1940-х — начале 1950-х годов в Японию были приглашены Уильям Эдвардс Деминг и Джозеф Джуран.

Деминг привнёс системное понимание статистического контроля процессов и важность использования данных для управления качеством. Он обучал японских инженеров и менеджеров принципам SPC, показывая, как контрольные карты позволяют видеть отклонения и устранять причины брака.

Джуран дополнил этот подход акцентом на управленческой ответственности за качество. Он утверждал, что качество — это не только задача рабочих, но и стратегическая обязанность руководства.

Именно комбинация идей Шухарта, Деминга и Джурана легла в основу японской революции качества.

Внедрение SPC в Японии

Японские компании быстро восприняли новые методы. В отличие от американских заводов, где SPC зачастую рассматривали как дополнительный инструмент инженеров-статистиков, в Японии он стал частью корпоративной культуры.

Контрольные карты Шухарта использовались не только в массовом производстве, но и в сервисных процессах, в управлении проектами, закупками и логистикой. На их базе развивались такие практики, как:

Кружки качества (quality circles) — инициативные группы работников, которые с помощью SPC искали и устраняли причины проблем

Кайдзен — культура постоянных улучшений, где контрольные карты служили объективным инструментом измерения прогресса

TQC (Total Quality Control) — комплексный контроль качества на уровне всей организации

Уже в 1960-е годы японские компании, такие как Toyota, Nippon Steel и Sony, демонстрировали феноменальные результаты в качестве и надёжности продукции. Их успех во многом был связан с тем, что SPC перестал быть инструментом «отдельных специалистов» и стал ежедневной практикой на всех уровнях.

SPC и контрольные карты в СССР

В Советском Союзе аналогичные идеи также развивались, хотя в иной среде. Уже в 1930-е годы активно использовался выборочный контроль качества и методы математической статистики в машиностроении. В 1950–1960-е появились публикации о применении контрольных карт, которые чаще назывались «графоаналитическими методами контроля».

С середины 1970-х годов статистический контроль был закреплён в государственных стандартах:

ГОСТ 18321-73 «Статистический контроль качества. Методы случайного отбора выборок штучной продукции»

ГОСТ 20736-75 «Статистический приемочный контроль по количественному признаку»

ГОСТ 18242-72 «Статистический приемочный контроль по альтернативному признаку»

Таким образом, официально SPC был признан и регламентирован. В практике его применяли инженеры ОТК и специалисты по стандартизации, особенно в оборонной, авиационной и приборостроительной промышленности.

Однако в отличие от Японии, где статистический контроль стал частью массовой культуры и повседневной работы сотрудников, в СССР SPC чаще оставался инструментом узких специалистов. В массовом производстве акцент делался на сплошной контроль и соответствие ГОСТам, а не на вовлечение рабочих в анализ и улучшения.

Сравнение подходов

В Японии — вовлечение всех сотрудников, SPC встроен в кайдзен и кружки качества

В СССР — формальное использование статистики, акцент на плановые показатели и нормативы

Ключевые принципы SPC

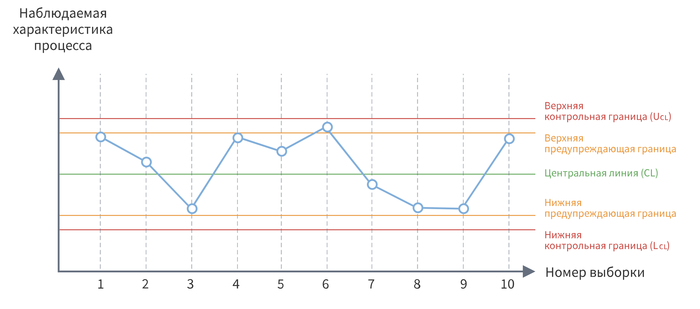

Разделение случайных и систематических причин. Контрольные карты помогают отличать нормальные колебания процесса от сбоев

Превентивность. Цель SPC — не исправлять дефекты, а предупреждать их появление

Цикличность улучшений. SPC встроен в цикл PDCA (Plan–Do–Check–Act), популяризированный Демингом

Объективность решений. Управленческие действия основаны на данных, а не на интуиции

Роль контрольных карт Шухарта

Контрольные карты стали главным инструментом SPC. Их использование позволяло:

отслеживать стабильность процессов в реальном времени

оценивать эффективность изменений

вовлекать работников в анализ данных

формировать культуру «работы на опережение»

Типичные виды карт — X-bar и R (среднее и размах), p-карты (для доли несоответствий), np- и c-карты (для подсчёта дефектов). Их универсальность позволила применять SPC практически во всех отраслях.

Глобальное распространение

С конца 1970-х годов успех японской промышленности заставил западные компании вновь обратить внимание на SPC. Ключевые идеи стали частью более широких систем:

TQM (Total Quality Management) — управление качеством во всей компании

Six Sigma — использование статистики для снижения вариабельности процессов

Lean — устранение потерь и фокус на ценности для клиента

Сегодня SPC применяется не только в промышленности, но и в сфере услуг, медицине, IT и даже в образовании.

Значение для современного менеджмента

Вклад Деминга и Джурана в распространение SPC в Японии трудно переоценить. Их лекции и обучение создали основу для японского «экономического чуда» 1950–1970-х годов. Статистический контроль качества стал не просто инструментом инженеров, а философией управления, где качество понимается как стратегическая ценность.

В СССР SPC также был известен и формализован в ГОСТах, но чаще использовался формально и эпизодически. Это отражало различие культур: японская модель строилась на вовлечении людей и постоянных улучшениях, тогда как советская — на планах и нормативном контроле.

Современные компании продолжают использовать SPC, поскольку он даёт универсальный ответ на вечный вызов: как управлять сложными процессами так, чтобы они оставались стабильными, предсказуемыми и ориентированными на клиента.

Практика научной организация труда. Без марафонов желаний и сторис «успешного успеха».

В Telegram-канале — только рабочие инструменты и кейсы из живого бизнеса.