Как математика стала главным языком науки

Когда Коперник предложил считать, что Земля вращается вокруг Солнца, а не наоборот, его идею поддержали не потому, что она казалась правдоподобной. Люди видят своими глазами, как Солнце движется по небу, и церковь была против новой теории. Но математика оказалась на стороне Коперника: его модель проще и удобнее для расчётов. Это стало поворотным моментом: с XVII века наука начала говорить на языке чисел и формул.

До этого учёные объясняли мир по-другому. Они следовали учению Аристотеля и описывали всё через качества: горячее и холодное, влажное и сухое. Из этих качеств якобы получались четыре элемента — огонь, вода, земля и воздух. Камень падает, потому что «тяжёлый», огонь поднимается, потому что «лёгкий». Такие объяснения казались понятными, но не позволяли точно предсказать, что произойдёт.

Математика же дала другое: вместо «почему» — «сколько». Галилей показал, что тело падает не потому, что оно «земное», а потому что ускоряется на 9,8 метра в секунду каждую секунду. Кеплер описал орбиты планет не словами, а формулами. Ньютон объединил всё это в законы движения.

Сегодня мы понимаем: любая научная теория — это не «правда в последней инстанции», а удобная модель. Мы выбираем ту, которая проще и точнее работает. Поэтому гелиоцентрическая система победила: она проще считается. Математика стала главным инструментом науки не потому, что мир устроен по числам, а потому что числа помогают нам не заблудиться в сложности вещей.

Почему наука с XVII века пошла так быстро вперёд

С XVII века наука стала приносить поразительные открытия. Люди часто думают, что дело в новых приборах или в том, что учёные стали чаще проводить опыты. На самом деле и опыты, и наблюдения знали ещё древние греки. Главное изменение произошло в головах: Декарт и Галилей пересмотрели, зачем вообще нужна наука. Они решили, что природу можно описывать языком математики, точно так же, как решают геометрические задачи.

Как Декарт пришёл к этой идее

Ещё в школе Ренé Декарт понял: почти всё, чему его учили — спорно. Богословие обещает путь на небо, но не объясняет, как устроен мир. Философия полна споров. Право и медицина опираются на чужие авторитеты. Единственная дисциплина, где можно было добиться твёрдой уверенности, — математика. Он решил: если хочешь знать истину, действуй как геометр.

Декарт сформулировал простое правило: «Дайте мне протяжённость и движение — и я построю Вселенную». То есть вся природа сводится к тому, сколько места занимает тело и как оно движется. Эти два понятия можно измерять и выражать цифрами, значит, остальное можно вывести из формул.

Как Декарт предлагал искать истину и управлять мыслями

Декарт считал: чтобы не ошибаться, надо мыслить по-математически. Он дал четыре простых правила.

Первое – начинать с самого лёгкого. Представьте лестницу: сначала первую ступеньку, потом вторую и так далее. То же с мыслями: сначала разберись в простом, потом переходи к сложному.

Второе – проверяй всё сам. Не верь на слово и не доверяй чувствам. Спроси себя: «Ясно ли я это вижу?» Пример: ты знаешь, что существуешь, потому что мыслишь. Это видно без слов и учителей.

...

Декарт: «Всё — математика, даже Бог»

Французский философ Рене Декарт решил, что мир устроен как два больших конструктора. Первый — это гигантский механизм из тел и движений, который можно описать формулами. Второй — наши мысли и чувства. Когда «механизм» воздействует на «мысль», у нас появляются цвет, запах, боль — всё, что нельзя измерить линейкой.

Причина и следствие — тоже теорема

Если событие А всегда ведёт к событию Б, Декарт видел в этом не загадку, а геометрическую теорему: из аксиомы «А» выводится теорема «Б». То, что мы чувствуем «поток времени» от причины к следствию, — просто иллюзия, как кино в 3D-очках.

...

Галилей решил: прежде чем спорить, почему тело падает, надо точно описать, как оно падает.

Он отказался от длинных философских рассуждений и взялся за простые цифры. Пример: мяч падает вниз. Вместо того чтобы строить догадки о «притяжении к центру мира», Галилей измерил расстояние и время. Он подобрал удобную формулу s = 4,9 t².

Галилей изменил науку, когда сказал: «Не гадай, почему падает камень — измерь, как он падает». Он предложил отложить споры о скрытых причинах и сначала записать, что именно происходит, в числах.

Современники ему не поверили. Декарт требовал: «Сначала объясни, что такое тяжесть!» Последователи Аристотеля считали, что главное — найти «естественное место» каждого тела. Галилей же отвечал: природа устроена не под наш разум. Если камень падает не так, как нам хочется, виноват не камень, а наши догадки.

Чтобы описать движение, он выбрал то, что можно измерить: расстояние, время, скорость, ускорение. Некоторые величины пришлось придумать (импульс), другие — сделать измеримыми (инерцию). Эти «скрытые» числа стали ключом к законам механики.

Галилей заменил книжные цитаты на простой рецепт:

1. Смотри на явление.

...

Как учёные XVII века искали истину: спор разума и опыта

До Галилея почти все считали, что истину можно узнать, если хорошо подумать. Опыт и наблюдения казались второстепенными. Леонардо да Винчи уже говорил: без проверки природы пользы не будет. Бэкон ругал «идолов» – ложные идеи, которые сидят в голове. Но никто не знал, как ставить опыты системно.

Появились два лагеря. Декарт верил: главное – разум. Если аккуратно рассуждать от общего к частному, обманчивые чувства не собьют с пути. Галилей же решил: сначала нужно посмотреть, что делает природа, а уж потом думать. Он ставил опыты, но не многочисленные: считалось, что несколько точных наблюдений достаточно, чтобы угадать «первый принцип». Ньютон тоже пользовался опытом лишь для того, чтобы убедить «простолюдина».

Интересно: часто Галилей вообще не брали шары и маятники. Он просто воображал опыт в уме и был уверен в результате. В «Диалоге» герой утверждает: «Я знаю, что будет, и без ста попыток». Это были «мысленные эксперименты».

Главный метод учёных XVII века – математика. Коперник, Кеплер, Галилей, Ньютон строили свои теории как геометрию: от нескольких ясных аксиом выводили всё остальное. Природа, по их вере, написана на языке математики, и достаточно найти несколько «божественных» формул.

Как Галилей научился видеть главное в хаосе

Галилей первым понял: чтобы разобраться в природе, надо уметь отделять важное от ненужного. Он заметил, что цвет, запах или вкус предмета — это всего лишь наши ощущения. Настоящие свойства вещей — это их форма, размер и движение. Если бы у людей не было органов чувств, в мире остались бы только эти простые характеристики.

Ученый придумал метод, который сейчас называют идеализацией. Он представлял, как бы вел себя предмет в идеальных условиях. Например, он думал: «Что будет, если убрать воздух и трение?» В таком воображаемом мире все тела падают с одинаковой скоростью — независимо от веса. Чтобы проверить это, он катил шары по наклонным доскам и наблюдал за маятниками.

Галилей не пытался объять необъятное. Он выбрал несколько простых явлений и изучал их досконально.

Как Галилей изменил представления о движении и почему важно различать массу и вес

Галилей показал, что Аристотель был не глупее, а просто смотрел на движение другими глазами. Аристотель описывал то, что видел: камень падает быстрее пера. Галилей же поступил как математик — убрал всё лишнее (воздух, трение) и представил идеальный мир, где тела падают в вакууме. Этот приём дал точный закон.

Он открыл два главных правила. Первое: если на тело ничто не действует, оно либо стоит, либо движется ровно и прямо. Второе: если на тело действует постоянная сила, оно ускоряется — каждую секунду его скорость растёт (или падает) на одно и то же число метров в секунду.

Для свободного падения Галилей подсчитал это «число»: 9,8 м/с каждую секунду. Значит, через 1 с скорость падения 9,8 м/с, через 2 с — 19,6 м/с и т. д. Путь тела за t секунд он тоже вывел простой формулой: s = 4,9 t². Главное удивление — в формуле нет массы: тяжёлый свинец и лёгкое перо в вакууме упадут одновременно.

Почему же тогда в жизни камень падает быстрее? Из-за воздуха. Убери его — и перо догонит камень.

Кто такой Ньютон и почему он важен

Исаак Ньютон родился в 1642 году слабым недоношенным мальчиком, но дожил до 85 лет и стал одним из самых великих учёных в истории. Он продолжил дело Галилея: если Галилей показал, что природу можно измерять, то Ньютон объяснил, как устроен весь мир.

Как студент он не блистал. В Кембридже он плохо знал геометрию и пропускал занятия. Но в 1665 году эпидемия чумы закрыла университет, и 23-летний Ньютон уехал в родительский дом. За два года одиночества он:

- придумал, что все тела тянут друг друга (закон всемирного тяготения);

- изобрёл новую математику — анализ;

Как Ньютон понял, что одна и та же сила держит нас на Земле и Луну на орбите

Ученые XVII века заметили: если верить Галилею, любое тело, получив толчок, должно лететь прямо и без ускорения, пока его не тронет внешняя сила. Планеты же летят по круговым или вытянутым кругам — эллипсам. Значит, к ним постоянно «тянется» какая-то сила. Подобно тому, как камень на верёвке не улетает, пока рука держит конец верёвки, Солнце, по-видимому, «держит» планеты силой притяжения. Землю же мы уже знали притягивающей: яблоки падают вниз. Возникла мысль: а не одна ли это сила?

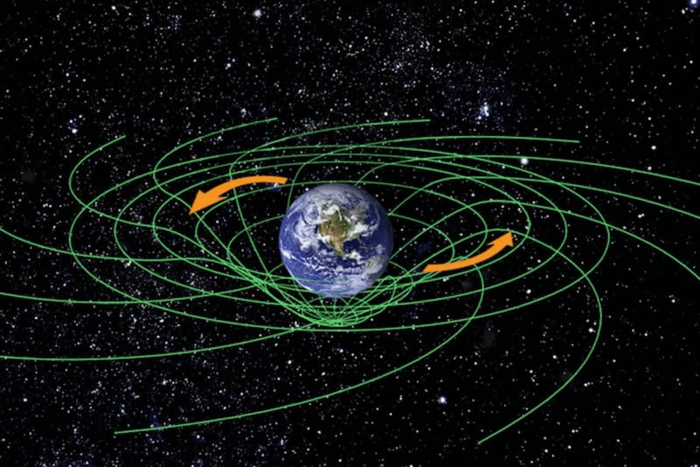

Ньютон поставил задачу математически: выяснить, какая именно сила нужна, чтобы тело вместо прямого полёта шло по кругу. Он вообразил гору, с которой горизонтально бросают камень. Если скорость мала, камень упадёт далеко, но всё ещё на Землю. Увеличивая скорость, мы увеличиваем дальность полёта; Земля под ногами всё время «проваливается» из-пред камня из-за своей круглой формы. При достаточной скорости камень так и не коснётся поверхности: он станет спутником, облетая планету по кругу, как Луна. Значит, Луна просто «падает» к Земле, но из-за большой скорости её траектория постоянно «обходит» Землю.

Чтобы проверить, что за той же силой стоит и яблоко, и Луна, Ньютон сравнил, на сколько каждый объект «смещается» за одну секунду. Тело у поверхности падает на 9,8 м. Луна находится примерно в 60 радиусах Земли; если притяжение убывает с расстоянием, то ускорение Луны должно быть в 60² = 3600 раз меньше. 9,8 м делим на 3600 — получаем 0,0027 м. Астрономические расчёты показали: Луна действительно «падает» к Земле именно на эту величину каждую секунду. Совпадение подтвердило догадку: сила одна и та же.

Как Ньютон объяснил, почему всё падает и почему планеты не падают

Второй закон Ньютона коротко: чем сильнее толкнул, тем быстрее изменится скорость. Формула F = ma означает: ускорение тела = сумма всех толчков, делённая на массу тела.

Третий закон ещё проще: если ты давишь на стену, стена с такой же силой давит на тебя. Действие и противодействие всегда равны и направлены в противоположные стороны.

К этим двум Ньютон прибавил третий – закон всемирного тяготения: любые тела тянут друг друга, и чем массивнее тела и чем ближе они друг к другу, тем сильнее тяга. Формула та же, что и для яблока, падающего с дерева, и для Луны, летящей вокруг Земли.

Почему всё падает с одинаковой скоростью? В формуле тяготения масса тела сокращается, и остаётся одно и то же ускорение g ≈ 9,8 м/с² для камня, пера и слона. Галилей это заметил опытом, Ньютон объяснил выводом.

Как Ньютон и его преемники научились «читать» небо

Исаак Ньютон показал, что одно и то же правило — всемирное тяготение — заставляет падать яблоко и управляет движением планет. Он вычислил массу Солнца, объяснил, почему Земля слегка сплющена на полюсах, и связал приливы с притяжением Луны и Солнца. Однако Луна вела себя «пьяной»: то ускорялась, то замедлялась, и часть её обратной стороны периодически выглядывала из-за края. Ньютон понял, что виновато притяжение трёх тел — Земли, Луны и Солнца, — но точно рассчитать это не сумел.

Почему система не разваливается

Казалось: если все планеты тянут друг друга, их орбиты должны со временем искажаться и Солнечная система распасться. XVIII век занялся этой загадкой.

Как математика нашла новую планету и почему сила тяжести до сих пор остаётся загадкой

Уран вёл себя странно: вместо предсказуемой орбиты он словно тянулся к невидимому соседу. В 1820-х годах астрономы поняли: где-то рядом должна быть ещё одна планета, чьё притяжение и сбивает Уран с пути.

Два молодых человека — англичанин Джон Адамс и француз Урбен Леверье — решили эту головоломку задом-наперёд. Обычно астрономы считают, как известная планета влияет на другие. Здесь же пришлось делать наоборот: по малейшим отклонениям Урана угадать, где прячется неизвестная планета, какая у неё масса и тропа по небу. Оба независимо друг от друга решили задачу и указали на одно место в созвездии Водолея.

Адамс принёс расчёты в Гринвичскую обсерваторию, но начальник обедает и бумажку кладёт в ящик. Леверье шлёт свои цифры немцу Галле. Тот вечером 23 сентября 1846 года наводит телескоп туда, где сказано, — и сразу видит новый свет: это Нептун. Люди нашли планету карандашом и бумагой, прежде чем увидели в телескоп.

Весь мир воспринял это как победу науки: закон Ньютона сработал за миллиарды километров. Но сам Ньютон был скромнее. Он знал: формулу он дал, а вот что такое тяжесть изнутри — не объяснил. «Я не придумываю гипотез», — писал он. То есть: описал, как падает яблоко, но почему оно падает — не знаю.

Как Ньютон объяснил тяготение и зачем ввёл Бога

Ньютон подметил: камень падает, а Луна не падает, а летит вокруг Земли. Он записал одинаковое правило для обоих случаев – формулу всемирного тяготения. Правило работает: по нему можно заранее посчитать, где будет планета через год, и предсказать затмение до секунды. Как именно тяга «дотягивается» через пустоту, он объяснить не смог и прямо сказал: «Не выдумываю гипотез». Ученые после него тоже не нашли «пружины» или «проволоки», которая тянет планеты, и оставили вопрос открытым.

Современники Ньютона были в шоке: как можно серьёзно говорить о силе, которая действует сквозь пустоту, не толкает и не тянет? Гюйгенс, Лейбниц и другие критиковали: «Это не физика, а счётная палочка!» Но каждая проверка показывала, что цифры сходятся, и постепенно математическое описание стали принимать как норму.

Как наука разбила миф о «особых» небесах и открыла скрытые силы природы

Раньше люди верили, что небо и Земля живут по разным правилам: там, вверху, всё вечно и совершенно, а у нас всё тленно. Галилей и Ньютон показали, что это не так.

Ньютон объяснил: планеты движутся точно так же, как падает яблоко с дерева. Одно простое правило — закон всемирного тяготения — описывает и полёт кометы, и прыжок человека. Небеса оказались сделаны из того же вещества, что и Земля. Математика стала языком природы: по формулам можно заранее вычислить, где будет Луна через сто лет, и попасть туда ракетой.

Как люди узнали о магнитах и электричестве

В конце 1500-х годов врач английской королевы Уильям Гильберт впервые серьёзно занялся магнитами. Он показал, что Земля сама по себе – большой магнит, а у любого магнита есть два конца: «северный» и «южный». Одинаковые концы толкаются, разные тянутся. Гильберт также заметил: если потереть стекло шёлком или воск мехом, они начинают притягивать пылинки. Так он открыл, что существуют два «вида» электричества, которые ведут себя так же, как магнитные концы: одинаковые отталкиваются, разные притягиваются.

Позже выяснилось, что электричество – это не два вида, а всего один. Всё дело в крошечных частицах – электронах. Если у тела электронов больше, чем нужно, оно отрицательно заряжено; если меньше – положительно. При натирании стекла шёлком электроны уходят со стекла к шёлку, поэтому стекло становится «плюсом», а шёлк – «минусом».

Как электричество научились «делать» и «ловить»

Учёные XVIII–XIX веков выяснили: если соединить два разных металла и поместить их в химический раствор, между ними появляется «толкающая сила» – электрический ток. Позже выяснилось, что ток рождает магнетизм, а магнит, двигаясь, сам вызывает ток. Эти два правила легли в основу всех современных электростанций и батареек.

Итальянец Луиджи Гальвани заметил: лапка лягушки дергается, если к её нерву прикоснуться двумя разными металлами. Коллега Гальвани, Алессандро Вольта, понял, что движение даёт не «жизненная сила», а просто контакт металлов. Он собрал «столб» из медных и цинковых пластин, промокнутых солёной водой – получилась первая батарея. Она уже не просто копировала «электрическую игрушку», как натёртый янтарь, а заставляла электроны бежать по проводу непрерывно. Современные батарейки работают точно так же, только вместо цинка и меди используют другие пары металлов.

Как движение рождает электричество

Электрический ток можно записать формулой, но почему он вообще появляется? Фарадей разгадал главный секрет: если проводник двигать в магнитном поле, внутри него возникает «электродвижущая сила» — невидимый толчок, который заставляет электроны бежать по проводу. Это всё равно как если бы качели качнули сами себя: внешнее движение превращается в электрическое.

Первый «трансформатор» на кухне учёного

Фарадей взял два обычных витка провода, поставил их рядом и подал на первый переменный ток. Ток создаёт переменное магнитное поле, поле пронизывает второй виток, а тот в ответ рождает свой ток — даже без прямого контакта. Получился простейший трансформатор: электричество «перепрыгивает» через воздух. Частота тока во втором витке точно повторяла частоту первого — как эхо повторяет голос.

Как Джеймс Максвелл придумал «ток, который течёт в пустоте»

В XIX веке молодой шотландец Джеймс Максвелл задумал объединить всё, что тогда знали о электричестве и магнетизме, в одну стройную картину. За это он вошёл в историю науки.

Как Максвелл объединил свет и электричество

Максвелл сделал два важных открытия. Во-первых, он понял: если электрическое поле начинает колебаться, оно рождает магнитное поле, а то, в свою очередь, новое электрическое. Эти два поля «подталкивают» друг друга и убегают в пространстве в виде волны. Во-вторых, он вычислил скорость такой волны — получилось 300 000 км/с. Это точно совпало с уже заранее замеренной скоростью света. Поэтому Максвелл сказал: свет — это та же электромагнитная волна, только очень короткая.

Свет — это не «что-то» загадочное, а обычная электромагнитная волна, как радиосигнал, только с более высокой частотой. Максвелл первым догадался: если электрическое и магнитное поля могут «качаться» вместе, то такие колебания и есть свет.

- Белый день — это «оркестр» из множества цветов.

- Каждый цвет — это своя скорость колебаний: красный самый «медленный» (около 400 триллионов качаний в секунду), фиолетовый — самый «быстрый» (750 триллионов).

- Наш глаз улавливает лишь один «октавный» участок этого диапазона; остальное невидимо, но существует.

Как радио и телевидение научились летать сквозь пустоту

Когда в начале XX века люди впервые услышали человеческую речь из коробочки, это показалось чудом. Ведь обычный звук идёт со скоростью 330 метров в секунду – крик из Нью-Йорка дошёл бы до Сан-Франциско только через восемь часов. А по радио слова долетали мгновенно, потому что радиоволны летят почти со скоростью света – 300 000 километров в секунду.

Сегодня мы уже не удивляемся, что в воздухе кругом носятся телевизионные картинки. Камера превращает свет в электрический сигнал, передатчик – в радиоволны, антенна дома ловит их и снова делает картинку на экране. Но что именно летит между антеннами – остаётся загадкой.

Учёные XIX века пытались представить себе носитель этих волн. Максвелл предположил: раз волны идут со скоростью света, значит, они вибрируют в особом «эфире» – невидимой среде, заполняющей всё пространство. Но эфиру приписывали противоречивые свойства: он должен быть твёрже стали, чтобы волны шли быстро, и при этом прозрачным, безвесным, бесплотным. Такое невозможно даже теоретически.

Попытки построить «механическую модель» – представить волны как колебания каких-то шестерёночек или пружинок – провалились. Ученый Томсон честно признал: «Пока не могу собрать из деталей модель радиоволны – значит, не понимаю, как она работает».

Максвелл и тайна электричества: когда формулы важнее картинок

Максвелл знал, что его теория электромагнетизма — это прежде всего математика. Он даже шутил проповеднику: «Делайте свои речи понятнее, добавляйте примеры!» Но сам не смог объяснить сложные формулы простыми словами. Получалось, что радиоволны и свет существуют в «темноте», которую может осветить только математика.

Что умеет теория Максвелла

Одна система уравнений описывает всё: ток в проводе, магнит, радио, тепло, свет, рентген и даже гамма-лучи. Частота колебаний может быть от 50 Гц (обычная розетка) до числа с 24 нулями. Это как если бы одна инструкция подходила и для велосипеда, и для ракеты.

Почему не получается объяснить «на пальцах»...

Как математика стала языком природы и почему пришлось менять привычную геометрию

Современная физика говорит с миром на языке математических формул, а не человеческих образов. Это заставило учёных отказаться от привычной евклидовой геометрии и придумать новые — неевклидовы — геометрии, без которых невозможна была бы теория относительности.

Почему формулы важнее картинок

Представьте, что вы объясняете ребёнку, как устроено радио. Можно долго рисовать стрелочки «от антенны к динамику», но истинное устройство радио описывается четырьмя уравнениями Максвелла. Эти уравнения не похожи на то, что мы видим и ощущаем, зато по ним можно точно рассчитать, как будет вести себя любой радиоприёмник. То же самое с гравитацией: вместо «тяжёлый шар тянет лёгкий» — три закона Ньютона и одно уравнение тяготения. Математика говорит: «Не трать силы на воображение — бери формулу и считай».

Как математики поняли, что бывают разные геометрии

В течение двух тысяч лет учёные пытались доказать, что главное правило евклидовой геометрии о параллельных прямых вытекает из остальных девяти правил. Иезуит Джероламо Саккери в 1733 году решил: «А что, если заменить это правило на противоположное? Если получу логическое противоречие, значит, старое правило верно». Он взял другое предположение и действительно наткнулся на несостыковку. Но во втором варианте, где параллельных оказалось больше двух, он нашёл только странные, но не противоречивые результаты. Саккери посчитал это своей ошибкой и даже назвал книгу «Евклид, избавленный от всяких пятен». Позже выяснилось: противоречия не было, просто родилась другая, непривычная геометрия.

...

Как появилась неевклидова геометрия

Гаусс, Лобачевский и Бойай — три человека, которые одновременно, но по-разному, пришли к одному открытию: пространство может быть устроено не так, как учил Евклид.

Гаусс первым всё понял, но боялся. Он знал, что коллеги будут смеяться, поэтому свои мысли записывал только в письмах друзьям и в коротких заметках.

Лобачевский и Бойай не побоялись. Лобачевский — профессор из Казани — печатал статьи с 1825 года. Бойай — венгерский офицер — изложил идеи в приложении к книге отца в 1832 году. Именно они официально считаются создателями новой геометрии.

Как математики открыли для себя, что пространство может быть неевкклидовым

Тридцать лет математики не воспринимали новую геометрию всерьёз. Они считали: «Это забавная выдумка, но реальный мир устроен по правилам Евклида». Даже выдающиеся учёные, такие как Гамильтон, Кэли и Клейн, были уверены: параллельные линии в реальности никогда не пересекаются, а сумма углов треугольника точно равна 180°.

Перелом начался с простого вопроса: «А что, если смотреть на поверхность не снаружи, а изнутри?» Гаусс предложил представить себе жителя шара. Для него «прямыми» будут круги на сфере — маршруты самолётов или кораблей. Такие «прямые» всегда пересекаются, а треугольники из них имеют сумму углов больше 180°. Это уже не школьная геометрия, но вполне логичная система.

Как Риман и Клиффорд поняли, что пространство «не ровное»

Бернхард Риман задал простой вопрос: «Что мы заранее знаем о пространстве, прежде чем начать измерять и строить аксиомы?» Он решил отделять «то, что должно быть» от «то, что можно проверить линейкой и часами». В итоге выяснилось: геометрия Евклида — всего лишь удобное приближение, а настоящая форма мира надёжно узнаётся только опытом.

Главное, что придумал Риман

1. Пространство может быть «горбатым»: его свойства меняются от точки к точке, как рельеф в горах.

...

Как меняются научные представления

Новые научные идеи побеждают не потому, что старые учёные меняют мнение, а потому что уходят сами учёные, а молодые сразу воспринимают новое. Так случилось с неевклидовой геометрией: со временем все математики признали её, хотя никто не принёс новых измерений.

Что тревожило физиков перед Эйнштейном

Ньютон показал, что одни и те же формулы описывают падение яблока и движение планет. Но никто не понимал, как Солнце «тянет» Землю сквозь пустоту в 150 миллионов километров. Физики просто пользовались словом «гравитация» и не задавали лишних вопросов.

Как простой человек может понять, почему вдруг «сломалась» привычная физика? Расскажем на пальцах.

1. Загадка с «ветром» для света

Учёные думали: раз свет распространяется, значит, есть невидимая среда – «эфир», как воздух для звука. Земля будто лодка, плывущая по этому эфиру-«реке». Чтобы уловить «течение», Альберт Майкельсон придумал опыт: пустить луч света «по течению» и «против течения», а потом сравнить время. Пример с лодкой показывает: если течение есть, итоговое время туда-обратно увеличится. Прибор был настолько точный, что задержку должно было видеть – но её не нашли. Эфирный «ветер» не уловили.

Как физика столкнулась с «двойной игрой» природы и что с этим сделал Эйнштейн

Представьте два вагона метро, движущихся рядом с одинаковой скоростью. Пассажир в одном вагоне может считать, что он стоит на месте, а второй вагон движется. Но человек на перроне увидит, что оба вагона едут. У кого из них «правда»? Оказалось, что вопрос не так прост.

Старые правила: всё относительно, кроме скорости света

До конца XIX века физики верили: законы механики одинаковы во всех «вагонах», которые движутся ровно и без толчков (такие системы назвали инерциальными). Если вы бросите мяч в поезде, летящем 100 км/ч, для вас он полетит точно так же, как если бы поезд стоял. Скорость мяча просто складывается со скоростью поезда — это преобразование Галилея.

Проблема появилась, когда в игру вступил свет. Уравнения Максвелла показывали, что свет всегда летит 300 000 км/с — ни больше, ни меньше. Но тогда странно: если вы «бежите» за лучом со скоростью 100 000 км/с, его скорость относительно вас всё равно должна быть 300 000, а не 200 000 км/с. Классическая механика так не умеет.

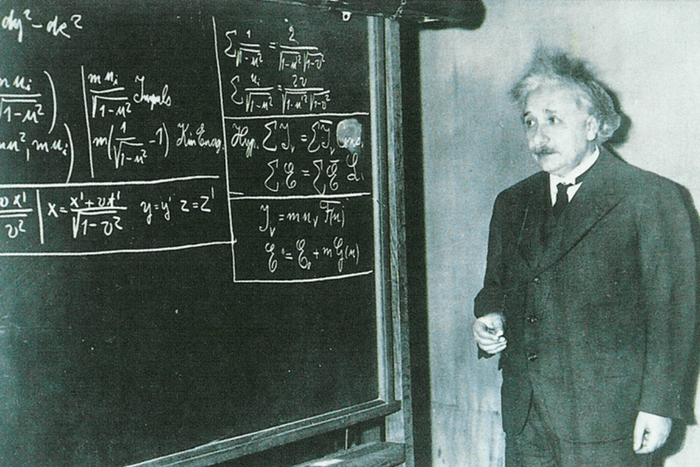

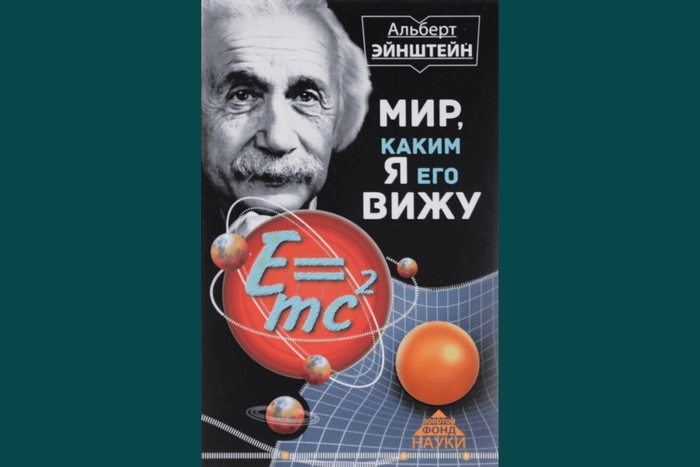

Как Эйнштейн изменил наше представление о времени и пространстве

Эйнштейн решил давнюю проблему физиков, связанную с движением и временем. Он отказался от идеи абсолютного пространства и времени, которые якобы существуют независимо от всего. Вместо этого он взял два простых правила: скорость света всегда одинакова для всех наблюдателей, и законы физики работают одинаково во всех инерциальных системах отсчета (системах, которые движутся равномерно и прямолинейно).

Простой пример показывает, как это меняет наше восприятие реальности. Представьте поезд, в котором пассажир стоит ровно посередине. В этот момент впереди и сзади него одновременно вспыхивают лампочки. Для пассажира обе вспышки он видит одновременно, значит, они произошли в одно и то же время. Но человек на платформе видит по-другому: вспышка сзади доходит до него быстрее, потому что поезд движется навстречу этому свету. Значит, для него вспышка сзади произошла раньше.

Кто прав? Оба! У каждого наблюдателя своя правда о том, что произошло одновременно. Это не каприз природы - это закон. Даже расстояния и время течет по-разному для движущихся наблюдателей. Если вы бросите камень в движущемся поезде, для вас он упадет прямо вниз. Но человек на платформе увидит, что камень описал дугу. Обе картины правильны - все зависит от точки наблюдения.

Эйнштейн показал: если один человек стоит, а другой летит на ракете почти со скоростью света, то у них по-разному выглядят длина, время и даже масса. Ни один из них не ошибается – просто каждый живёт в своём «локальном» пространстве-времени.

Что происходит с длиной и временем

- Линейка в ракете для земного наблюдателя становится короче, а часы тикают вдвое медленнее.

- Это не иллюзия и не «кажется» – если измерить, результат именно такой.

- Астронавт, в свою очередь, увидит то же самое про земные линейки и часы.

Масса и энергия — это не два разных «вещества», а две формы записи одного и того же запаса природы. То, что мы привыкли называть «вещью» и «движением», на самом деле взаимозаменяемо.

Главное, что выяснил Эйнштейн

1. Любое тело сопротивляется толчку: чем быстрее оно движется, тем сильнее сопротивление. Это сопротивление и есть прибавочная масса.

2. Прибавочная масса ровно равна кинетической энергии, делённой на квадрат скорости света.

3. Дальше шаг короче: даже если тело стоит, у него есть «запасенная» энергия E₀ = mc². Увеличь энергию — увеличится и масса, неважно, за счёт движения, тепла или света.

Как Эйнштейн понял, что гравитация — это особая форма движения

Что толкнуло Эйнштейна к новой теории