Шумерская цивилизация. Как выглядели древние шумеры?

На юге современного Ирака, в междуречье Тигра и Евфрата, почти 7000 лет назад поселился загадочный народ – шумеры. Они внесли весомый вклад в развитие человеческой цивилизации, но мы до сих пор не знаем, откуда шумеры пришли и на каком языке говорили.

Шумерская цивилизация практически исчезла в XIX веке до н. э. под натиском захватчиков — амореев. Язык народа еще использовался какое-то время, но быстро был вытеснен другими наречиями. О самом существовании народа вспомнили лишь в XIX веке, когда при раскопках были обнаружены первые поселения. Современными потомками шумеров некоторые ученые считают болотных арабов.

На наше счастье, шумеры оставили много письменных памятников. Из них мы и узнаем, что «шумерами» этот народ называли соседние племена, а сами они именовали себя «санг-нгига» - «черноголовые». Язык же свой они называли «благородным языком» и считали единственным пригодным для людей (в отличие от не столь «благородных» семитских языков, на которых разговаривали их соседи). Но шумерский язык не был однородным. Были в нем особые диалекты для женщин и мужчин, рыбаков и пастухов. Как звучал шумерский язык, неизвестно по сей день. Большое количество омонимов позволяет предположить, что язык этот был тоновым (как, например, современный китайский), а значит смысл сказанного часто зависел от интонации. После заката шумерской цивилизации, язык шумеров еще долго изучался в Месопотамии, так как на нем были написаны большинство религиозных и литературных текстов.

Ученые считают, что шумеры происходят из гористой местности. Не зря в их языке слова «страна» и «гора» пишутся одинаково. Да и шумерские храмы «зиккураты» по своему виду напоминают горы – это ступенчатые сооружения с широким основанием и узкой пирамидальной вершиной, где и находилось святилище. Еще одно важное условие – эта страна должна была обладать развитыми технологиями. Шумеры были одним из наиболее продвинутых народов своего времени, они первые на всем Ближнем Востоке начали использовать колесо, создали ирригационную систему, изобрели уникальную письменность. По одной из версий, эта легендарная прародина располагалась на юге Индии.

Шумерские земли никогда не являлись единым государством. По сути дела это была совокупность городов-государств, каждый со своим законом, своей казной, своими правителями, своей армией. Общими были лишь язык, религия и культура. Города-государства могли враждовать между собой, могли обмениваться товарами или вступать в военные союзы. В каждом городе-государстве правили три царя. Первый и самый главный назывался «эн». Это был царь-жрец (впрочем, эном могла быть и женщина). Главной задачей царя-эна было проведение религиозных церемоний: торжественных процессий, жертвоприношений. Кроме того, он заведовал всем храмовым имуществом, а иногда – имуществом всей общины.

Сейчас сложно точно сказать, как выглядели представители этого народа. Ученые склоняются к тому, что они были преимущественно кареглазыми брюнетами, крепкими, невысокими людьми с тонкими прямыми носами. А голубые глаза, которые так часто можно увидеть у древних статуй, символизировали связь с божествами.

Об антропологическом типе шумеров можно в известной степени судить по костным остаткам: они принадлежали к средиземноморской малой расе европеоидной большой расы. Шумерский тип и по сию пору встречается в Ираке: это смуглые люди невысокого роста, с прямым носом, курчавыми волосами и обильной растительностью на лице и на теле. Волосы и растительность тщательно сбривали, чтобы предохранить себя от вшей, — поэтому в шумерских статуэтках и рельефах столь много изображений бритоголовых и безбородых людей. Бриться необходимо было и в культовых целях — в частности, бритыми всегда ходили жрецы. На тех же изображениях — большие глаза и большие уши, но это всего лишь стилизация, также объясняющаяся требованиями культа (большие глаза и уши как вместилища мудрости). Любили изображать себя с оттопыренными ушами, считалось, что это символизирует мудрость человека.

По черепам из погребений определили, что шумеры не были однорасовым этносом: встречаются и брахицефалы («круглоголовые») и долихоцефалы ( «длинноголовые» ). Впрочем это могло стать и результатом смешения с местным населением. Так что мы даже не можем с полной уверенностью отнести их к определённой этнической группе. В настоящее время с некоторой уверенностью можно утверждать лишь то, что семиты Аккада и шумерийцы Южной Месопотамии резко отличались друг от друга как по своему внешнему облику, так и по языку.

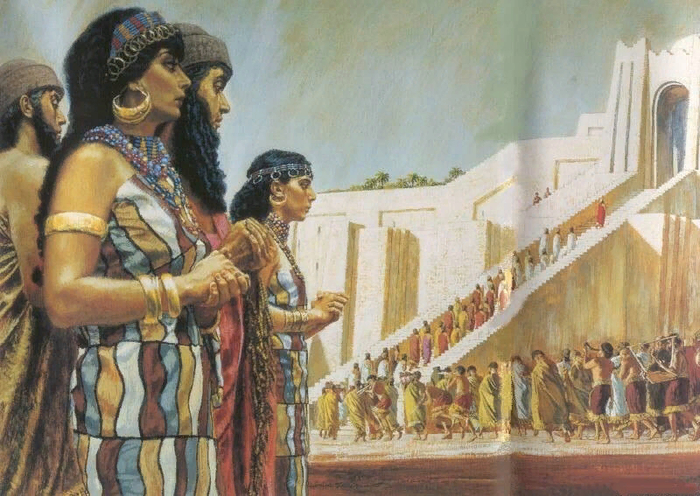

Ни мужчины, ни женщины Шумера не носили нижнего белья. Зато до конца дней своих они не снимали с талии надетого на голое тело магического двойного шнурка, оберегавшего жизнь и здоровье. Основной одеждой мужчины были рубашка-безрукавка (туника) из овечьей шерсти, длиной значительно выше колен, и набедренная повязка в виде шерстяного полотнища с бахромой на одной стороне. Бахромчатый край мог прикладываться к юридическим документам вместо печати, если человек был недостаточно знатен и личной печати не имел. В очень жаркую погоду мужчина мог появляться на люди в одной только повязке, а нередко и полностью обнаженным.

Женская одежда сравнительно мало отличалась от мужской, но женщины никогда не ходили без туники и не появлялись в одной тунике, без другой одежды. Женская туника могла доходить до колен и ниже, иной раз имела разрезы сбоку. Была известна и юбка, сшитая из нескольких горизонтальных полотнищ, причем верхнее заворачивалось в жгут-пояс. Традиционной одеждой знатных людей (как мужчин, так и женщин), помимо туники и повязки, была «завертка» из полотнища, покрытого нашитыми флажками. Флажки эти, вероятно, не что иное, как бахрома из цветной пряжи или ткани. Никакого покрывала, которое закрывало бы лицо женщины, в Шумере не было. Из головных уборов знали войлочные круглые шапки, шляпы и колпаки. Из обуви — сандалии и сапоги, но в храм всегда приходили босыми. Когда наступали холодные дни поздней осени, шумеры заворачивались в плащ-накидку — прямоугольное полотнище, в верхней части которого с обеих сторон было прикреплено по одной или по две лямки, завязывающиеся узлом на груди. Но холодных дней бывало немного.

Древние шумеры высоко ценили красивые наряды. Именно они изобрели бахрому: пучки шерсти, скрученных нитей или кожаных ремешков продевались сквозь грубое полотно. Украшенная таким образом одежда напоминала туалеты, сделанные из искусственного меха. Шумерские платья до сих пор вдохновляют модельеров, и созданные по древним образцам наряды можно увидеть на подиуме.

Шумеры очень любили ювелирные украшения. Богатые и знатные женщины носили тесный «воротник» из прилегавших друг к другу нитей бус, от подбородка до выреза туники. Дорогие бусы изготовлялись из сердолика и лазурита, более дешевые — из цветного стекла (хурритские), самые дешевые — из керамики, раковины и кости. И мужчины и женщины носили на шее шнур с большим серебряным или бронзовым кольцом-пекторалью и металлические обручи на руках и ногах.

Наряды в основном шили из шерсти. Женщины ткали полотно, а мужчины окрашивали его в различные цвета. И мужчины, и женщины носили туники и юбки. Знатность человека можно было определить по длине его наряда: слуги носили короткие, выше колена, а аристократы могли похвастаться длинными. Ткань оборачивали вокруг торса и закрепляли с помощью ремня.

Главными божествами Шумерского Пантеона были АН (небо — мужское начало) и КИ (земля — женское начало). Оба этих начала возникли из первозданного океана, который породил гору, из прочно связанных неба и земли.

На горе небес и земли Ан зачал [богов] Ануннаков. От этого союза родился и бог воздуха — Энлиль, разделивший небо и землю.

Вообще в Шумере Боги были как Люди. В их взаимоотношениях встречаются сватовство и войны, изнасилование и любовь, обман и гнев. Существует даже миф о человеке, овладевшем во сне богиней Инанной. Примечательно, но весь миф проникнут симпатией к человеку.

Интересно, что шумерский рай не предназначен для людей — это обитель богов, где неизвестны печали, старости, болезни и смерть и единственная проблема, волнующая богов — это проблема пресной воды. Кстати в Древнем Египте концепции рая не было вообще. Шумерский ад — Кур — мрачный тёмный подземный мир, где на пути куда стояло три служителя — «человек двери», «человек подземной реки», «перевозчик». Напоминает древнегреческий Аид и Шеол древних евреев. Это пустое пространство, отделяющее землю от первозданного океана наполнено тенями умерших, блуждающих без надежды на возврат и демонами.

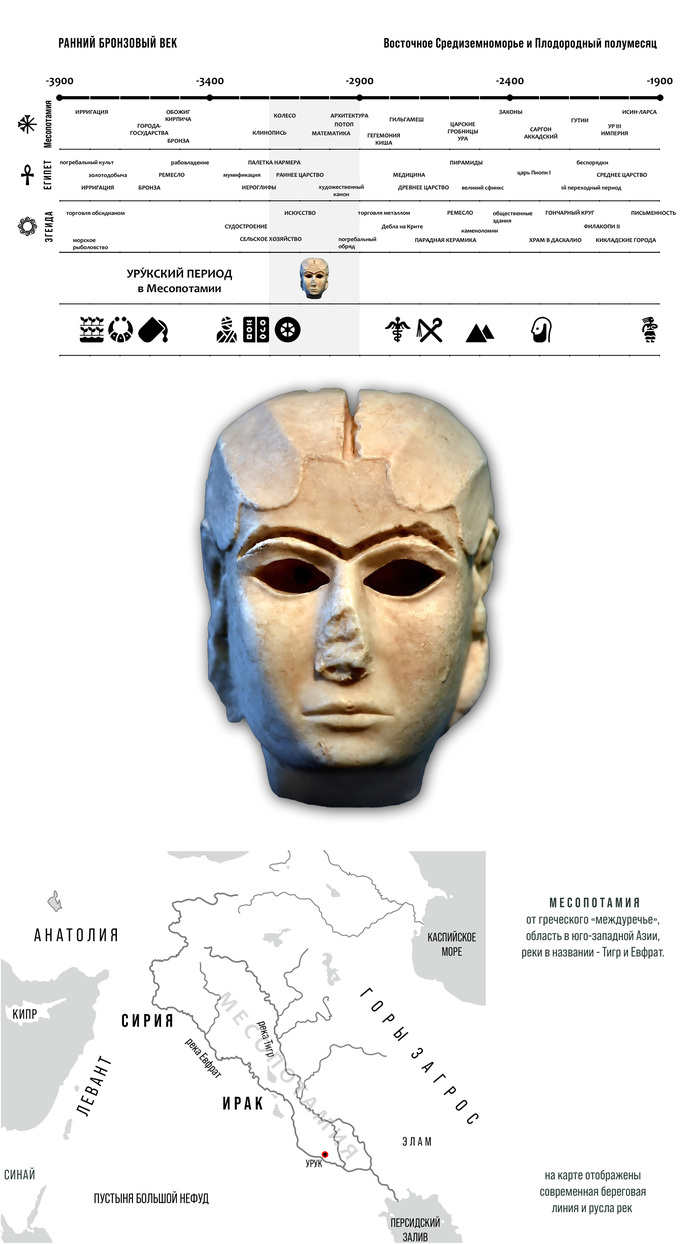

Хронология:

2900 — 2316 г. до Р.Х. — период расцвета шумерских городов-государств

2316 — 2200 г. до Р.Х — объединение шумера под властью аккадской династии (семитских племен северной части Южного Междуречья перенявших шумерскую культуру)

2200 — 2112 г. до Р.Х — Междуцарствие. Период раздробленности и нашествий кочевников -кутиев

2112 — 2003 г. до Р.Х — Шумерский Ренессанс, период расцвета культуры

2003 г. до Р.Х — падение Шумера и Аккада под натиском амореев (эламитов). Анархия

1792 — возвышение Вавилона при Хаммурапи (Старовавилонское царство)

Впоследствии их территория была подчинена вавилонскими царями. Во II тыс. до н. э. в результате смешения шумеров с аккадцами и некоторыми другими этническими группами сформировалась народность вавилонян.

Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, делитесь ссылками в социальных сетях. Спасибо за внимание!

Знаете что есть (ну был) такой шумерский город Урук?

Шумерский город Урук - старейший из известных городов-государств, построенный, примерно, шесть тысяч лет назад (по некоторым данным возраст может быть еще больше) в Южном Междуречье (территория современного Ирака).

Именно в Уруке, как считается, появилось первое письмо - шумерская клинопись на глиняных табличках. Здесь же увидело свет первое крупное литературное произведение - "Эпос о Гильгамеше".

Кроме того, в Уруке зафиксировано первое одомашнивание птицы и создание сложных ирригационных систем для нужд сельского хозяйства, а также возведение нетривиальных архитектурных сооружений.

Источник ТГ канал РУИНЫ ИСТОРИИ. Подпишись!

Оживляем древнюю богиню страсти, секса и насилия

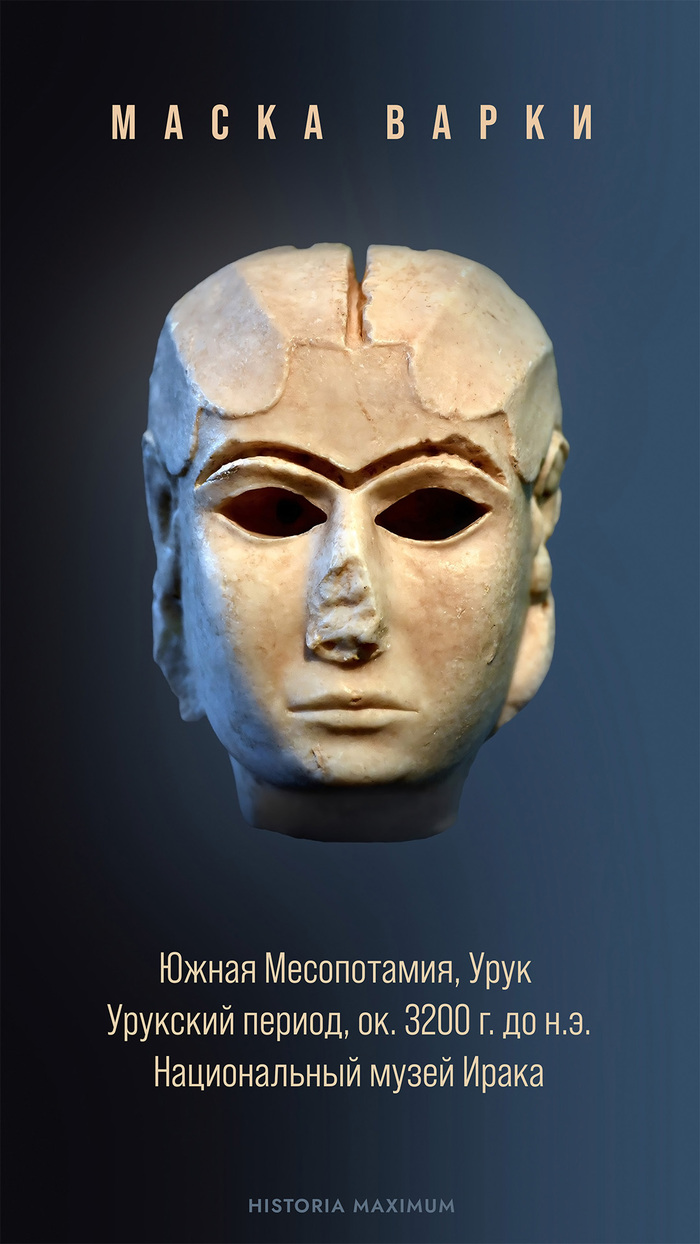

Маска Варки (Госпожа Урука) - это фрагмент скульптуры, изображающей неизвестную женщину (возможно, богиню Инанну). Также это одно из первых известных на сегодняшний день анатомических изображений человеческого лица.

Происхождение: Ближний Восток, историко-географический регион Месопотамия, территория современного государства Ирак, городище Урук на месте древнего шумерского города Унуг, храмовый комплекс Э-ана, археологический слой Урук III – Урук IV. Ранний бронзовый век, между 3200 и 2900 годами до н.э.

Так называемая Маска Варки была создана на юге современного Ирака примерно 5000 лет назад, в самом начале эпохи использования бронзы, среди народа шумеров — создателей одной из первых цивилизаций. Шумеры прошли путь от земледелия и скотоводства к ремеслам, торговле, письменности, религии, строительству городов и многому другому.

Скульптура изготовлена из мрамора. Высота составляет около 20 см. В древности была украшена с использованием битума, лазурита, раковин и золота. Пустые глазницы и прорезь для бровей предназначались для вставки отдельных элементов, которые не были найдены. Вероятно, остальная часть тела главной храмовой статуи была вырезана из дерева, облачена в нарядное платье и роскошные украшения.

Не желательно сравнивать несомненное достижение древнего скульптора с работами античных или современных мастеров ввиду того, что неизвестный шумерский гений не мог опираться на готовые решения и давние традиции. Кроме того, полная статуя располагалась в плохо освещённом помещении и воспринималась зрителями соответственно.

Является одной из жемчужин коллекции Иракского музея в Багдаде. Кроме того, этот артефакт представляет собой памятник духовной жизни древней Месопотамии и часть культурного наследия всего человечества.

фото артефакта Айман аль-Амири

всё прочее Максим Ферапонтов

автор | поддержать | журналы

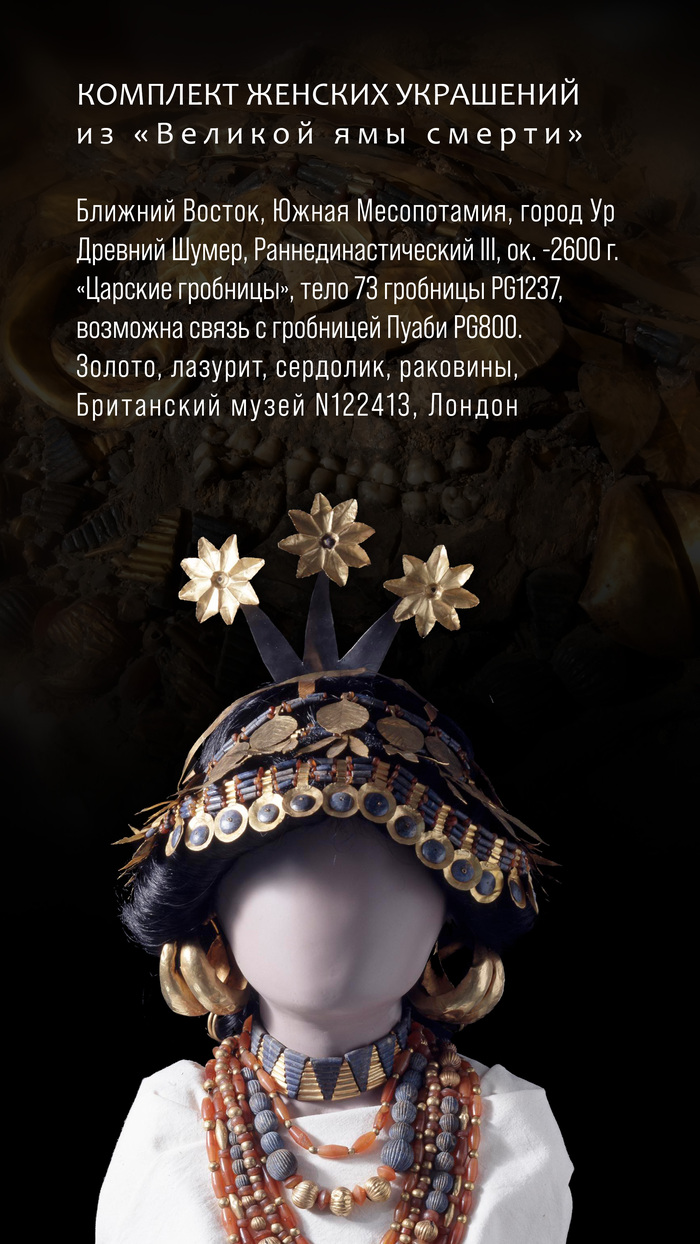

Невероятные сокровища, человеческие жертвоприношения и загадочная чужеземка из шумерского Ура

Около 4500 лет назад в шумерском городе-государстве Ур произошло массовое убийство у великолепной гробницы. Люди погибли намеренно. Это была одновременно ужасающая и величественная сцена. Обречённые были одеты в роскошные украшения из золота, тёмно-синего лазурита и оранжево-красного сердолика. Они спустились по наклонному пандусу, ведущему глубоко под землю. Ивовые листья из чеканного золота блестели на их ожерельях, головных уборах и венках, пока их не поглотили тени ямы, где им предстояло умереть. Воздух был наполнен музыкой, исходящей от 11-струнных лир, труб и барабанов. Звучали гимны в честь Нанны, богини города и Луны, которая, согласно их вере, также сияла в великолепии, ушла в землю, умерла и возродилась.

Когда знатные шумеры отправлялись в загробный мир, они не шли туда в одиночестве. Царь Урука, могущественный Гильгамеш, о подвигах которого рассказывается в шумерском эпосе, забрал с собой даже часть своей семьи. Его любимая жена, сын, младшая жена, певец, виночерпий и цирюльник — все они последовали за ним в мир иной.

Сегодня нам кажется очевидным, что нельзя брать с собой за грань жизни такие «сокровища», как человеческие жизни. Однако элита шумерского Ура придерживалась иного мнения. Им были нужны роскошные подношения — украшения, косметика, продукты питания, дорогое оружие, — которые сопровождали бы их в Подземный мир богини Эрешкигаль. Служанки, солдаты, возничие, животные, а также певцы и музыканты должны были служить своим господам после смерти так же, как и при жизни.

Рельеф «Царица ночи», Южный Ирак, Древняя Месопотамия, 1765-1745 гг. до н.э., 49 x 37 x 4,8 м, окрашенная обожженная глина, Британский музей.

Изображает богиню Иштар (Инанну) или её сестру и соперницу Эрешкигаль - владычицу подземного Мира Мёртвых.

В середине III тысячелетия до н.э. Месопотамия стала ареной ожесточённой борьбы за власть между шумерскими городами-государствами. Около 2600 года до н.э. город Ур стал одним из сильнейших претендентов на гегемонию в регионе. Его воины одерживали победы над соседями, а добыча пополняла сокровищницы города.

Именно в этот период, в эпоху расцвета раннединастического Ура, выделилась могущественная элита. Эти люди стремились подтвердить своё особое положение в обществе с помощью демонстрации богатства и власти над другими. В это время в шумерском Уре (оригинальное название: Урим, 𒋀𒀕𒆠) жила знатная женщина, чьё погребение стало одной из самых ярких археологических находок.

«Штандарт» из Ура, панель войны, ящик неизвестного назначения, фрагмент, ок. 2550 г. до н. э., Шумер, Ур (Урим), Царские гробницы, PG779 Ур-Пабилсага, Британский музей, Лондон.

Украшен сложной мозаикой из ракушечника, красного известняка и лазурита, изображающей колесницы, воинов и пленников. Самый важный артефакт по военной истории раннединастического Шумера. Демонстрирует победы армии правителей Ура над другими городами-государствами Месопотамии.

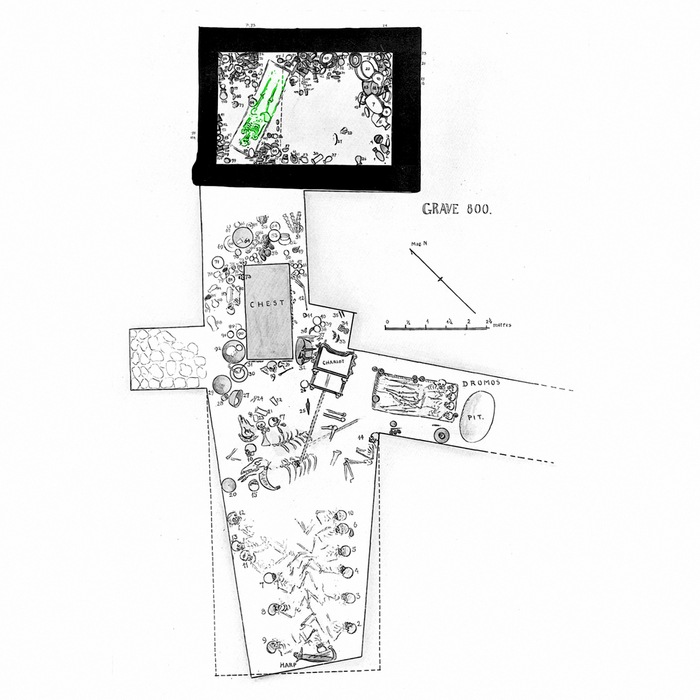

Долгие века её останки скрывались под руинами покинутого города, пока британский археолог Леонард Вулли не обнаружил некрополь древнего Ура. Это произошло в 1926–1927 годах во время пятого сезона раскопок. Его экспедиция была совместным проектом Британского музея и Музея археологии и антропологии Пенсильванского университета. Менее чем за три месяца Вулли обнаружил более 300 захоронений. До того, как раскопки были приостановлены из-за Великой депрессии, он нашёл ещё 1000.

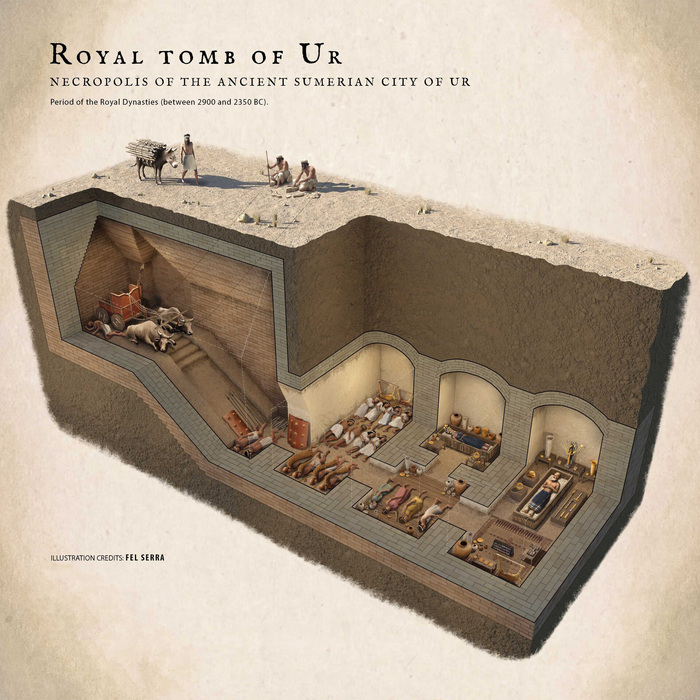

Но не все захоронения были одинаковыми. Лишь 16 из них исследователи отнесли к так называемым Царским гробницам Ура. Они отличались размерами, структурой, богатством погребального инвентаря и наличием уникальных артефактов. Среди них была изысканная усыпальница знатной женщины, которая не была разграблена в древности. И она была похоронена не одна!

Вулли и его команда (вверху) позируют в одной из последних гробниц Ура, раскопанных в течение сезона 1933/34 годов. Всего за два месяца рабочие удалили около 13000 кв. метров земли и углубились почти на 18 метров.

Под тоннами земли свод усыпальницы разрушился, а плоть женщины и её приближённых давно истлела. Это обычное дело для «Царских гробниц», где деревянные древки золотых копий, повозки и быки также превратились в прах. Однако её корона из золотых ивовых листьев сохранилась, как и золотые кинжалы, бусы из золота, лазурита и сердолика, резные лиры, золотые и серебряные бокалы. Эти древние, драгоценные, тронутые временем вещи теперь выставлены в музеях. Элегантные и сверкающие могильные принадлежности продолжают очаровывать.

Сэр Леонард Вулли описывал массовые погребения слуг и воинов вместе с знатью Ура не как бойню, а как торжественное действо:

«Вниз по наклонному проходу, — писал он в 1934 году, — шла процессия людей: чиновников, солдат, слуг и служанок, последние — в своих ярких одеждах и головных уборах из лазурита, серебра и золота. С ними шли музыканты, несущие арфы и лиры… Каждый мужчина или женщина держали маленькую чашу… Музыканты играли до последнего момента, и каждый выпил (яд) из своей чаши…».

Художественная реконструкция некой типичной гробницы, которая опирается на археологические материалы всех 16 гробниц.

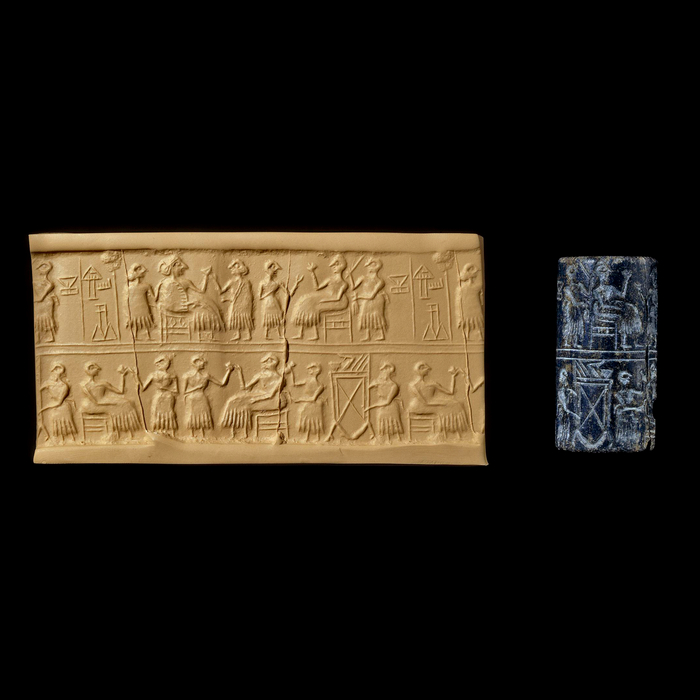

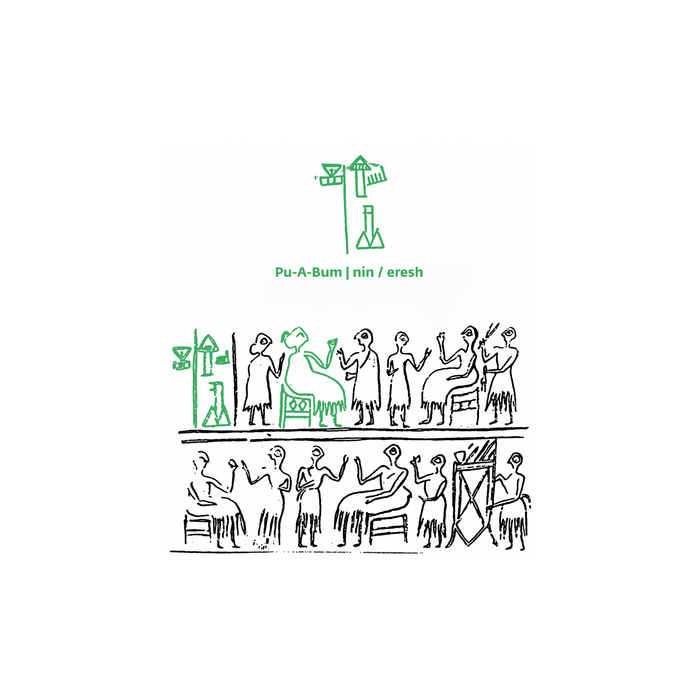

Гробница нашей героини получила обозначение PG 800 (Private Grave 800). Она была невысокого роста — около 1,5 метров — и умерла примерно в 40 лет. Цилиндрическая печать, некогда прикреплённая к правому рукаву её истлевшей одежды, идентифицировала владелицу как «Пуаби, царицу». Первоначально её называли Шубад или Шудиад, но сейчас используется более корректное прочтение — Пуа́би (аккад. 𒅤𒀀𒉿 Pu-A-Bi), что переводится с аккадского как «Слово моего отца».

Город Ур располагался в Южной Месопотамии, где жили шумеры. Женщина из гробницы PG 800, возможно, принадлежала к аккадцам из Северной Месопотамии, судя по её аккадскому имени (хотя это остаётся под вопросом). Шумеры и семиты-аккадцы говорили на разных языках, но совместно осваивали земли между Тигром и Евфратом, создавая общую культуру. Пуаби могла быть частью брачного союза между шумерским и аккадским городами.

Печать Пуаби, Ближний Восток, Южный Ирак, Царские гробницы Ура, гробница PG 800. Древний Шумер, Раннединастический период IIIа , 2600-2400 год до н.э. Лазурит, диаметр 2,60 см, высота 4,90 см. Британский музей, Лондон, №121544. Найдена на правой руке Пуаби, которая лежала, распростертая на спине, на носилках.

На прорисовке оттиска печати зелёным выделена фигура Пуаби и её личное имя.

Пуаби, несомненно, принадлежала к элите Ура, но её точная роль остаётся неясной. Возможно, она обладала титулом жрицы-нин (nin) или царицы-эрех (eresh). На её личной печати она изображена с гроздью фиников в руках — символом, характерным для царей и цариц. Было высказано предположение, что она была второй женой царя Мескаламдуга. Некоторые современные историки предполагают, что Пуаби могла править городом самостоятельно, а не быть тенью своего мужа. Возможно, её право на трон исходило от отца, и она подчёркивала это своим именем.

Была ли она иностранкой в Уре? Это не обязательно. Мы не знаем, использовали ли шумеры аккадские имена, или здесь скрывается личная история.

Оригинальное изображение молодой царицы опиралось на один из современных образов успешной женщины с огромными губами. Поэтому здесь я изменил лицо на основании фото представительницы народа озёрных арабов из Ирака. На заднем плане череп Пуаби.

Что мы знаем точно, так это то, что она была роскошно одета! Её головной убор сверкал золотыми лентами и розетками, символами Инанны, великой шумерской богини войны, плодородия, любви и битвы. Пуаби носила ожерелье из золота и лазурита, а также десять золотых колец. Самым ярким её украшением была накидка из каменных бус. Золотые пинцеты, полупрозрачные алебастровые чаши, морские раковины с косметикой, золотая соломинка для питья, булавки, венки и диадемы также были погребены вместе с ней. Ни один из материалов, использованных для изготовления этих драгоценностей, не добывался в Месопотамии.

В Месопотамии не было ничего особенного, кроме сухой земли, воды Тигра и Евфрата и глиняных кирпичей, которые изготавливались из этой земли и воды. Но шумеры создали цивилизацию. Используя технологии ирригационного земледелия, около 6500 лет назад они построили свои первые города, усовершенствовали письменность, освоили металлургию и использовали колесо. Их труд не давал иного изобилия, кроме пищи, но благодаря торговле они получали лазурит из Афганистана, сердолик — из Ирана, обсидиан — из Турции, полудрагоценные камни — из северного Афганистана или южного Туркменистана, резные бусы — из долины Инда, ракушки — из Оманского залива, а серебро и золото — из Нубии или Египта.

Артефакты из гробницы Пуаби (PG800) Царских гробниц Ура. Раннединастический период IIIа , середина III тыс. до н. э.

Рядом с погребальной камерой Пуаби находится одна из так называемых «ям смерти» (death pits), где лежат останки 52 человек, убитых и украшенных драгоценностями из золота, серебра и лазурита. Их отравили, перерезали горло или разбили головы, а затем аккуратно уложили в позах вечного сна. Это совсем не похоже на умиротворяющую картину, описанную Вулли.

Проблема в том, что PG 800 и соседняя яма смерти находятся на разных уровнях, с разницей более метра. Над гробницей Пуаби есть ещё одна яма смерти с останками 20 человек. Мы не знаем, связаны ли эти три объекта. Предполагается, что у каждой гробницы был свой зал с убитыми слугами, но сейчас невозможно восстановить первоначальный облик и последовательность погребений. Лишь двое слуг были похоронены непосредственно рядом с телом Пуаби.

Подведём итоги? В середине III тысячелетия до н.э. на кладбище для элиты Ура была похоронена знатная женщина примерно 40 лет, ростом около 1,5 метров. Всё остальное остаётся предметом дискуссий, кроме её невероятных сокровищ.

автор | поддержать | журналы