Закат Альбиона

Есть в мироздании законы неписаные, гравитационные константы духа, и одна из них гласит: всякая гниль стремится к центру, всякая скверна ищет свой престол. И вот он, этот престол – промозглый, липкий от вековых туманов остров, пришвартованный к северо-западу Европы, будто чумной корабль-призрак, о котором все знают, но боятся сказать вслух. Этот геополитический фурункул, этот проклятый отросток суши, что вечно сочится ядом высокомерия и гноем колониальных обид.

Если бы у планеты было лицо, то этот остров был бы на нем незаживающей, влажной оспой, которую невозможно ни скрыть, ни излечить, но которая постоянно зудит, напоминая о своем мерзостном существовании. Это не просто клочок земли, омываемый холодными волнами, нет. Это метафизическая воронка, портал в серую хтонь, где в вечном сумраке рождаются самые изощренные козни, самые подлые интриги и самые лицемерные улыбки. Их туман – не просто взвесь водяных паров, это материализовавшаяся ложь, окутывающая мир, искажающая контуры правды, заставляющая путать день с ночью, а друга с врагом.

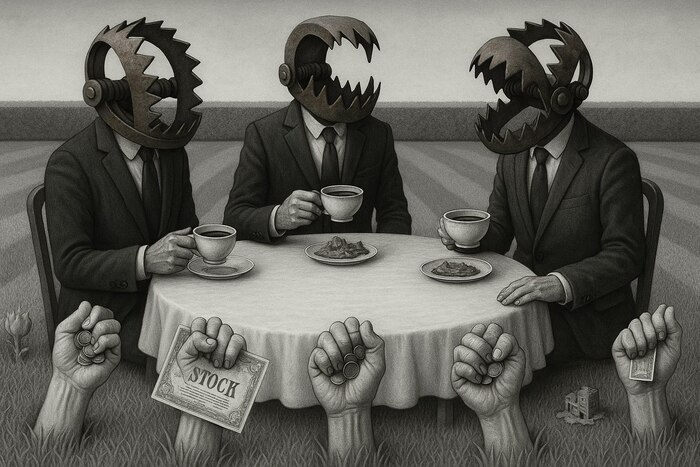

И породили эти топи и болота себе под стать созданий – не людей из плоти и крови, но гомункулов, выведенных в реторте спеси и чистогана. Англосаксы. Само это слово звучит как скрежет ржавого механизма по стеклу души. Они – не кровь и не плоть, но идея; и не народ, а диагноз; и не цивилизация, а симулякр, тщательно обставленный антикварной мебелью, украденной из чужих, разоренных ими домов. Они научились упаковывать пустоту в блестящую обертку прогресса, продавая миру воздух отравленных свобод и ГМО-ценностей, от которых у души случается несварение.

Они, эти бледные лорды энтропии, эти менеджеры глобального гедонизма, что с одинаково постными лицами торгуют и акциями, и совестью, и будущим целых континентов, довели искусство предательства до высот изящной словесности. В их рукопожатии – холод могильной плиты, в их комплименте – яд кураре, в их договоре – всегда мелкий шрифт, написанный на коже очередного преданного союзника. Они смотрят на мир не как на сад, но как на ресурсную базу; не как на симфонию, но как на набор звуков, которые можно монетизировать. Говорят, там даже дожди идут по расписанию, спущенному из какого-нибудь Сити, а в Темзе вместо рыбы плещутся фантомные боли ограбленных народов.

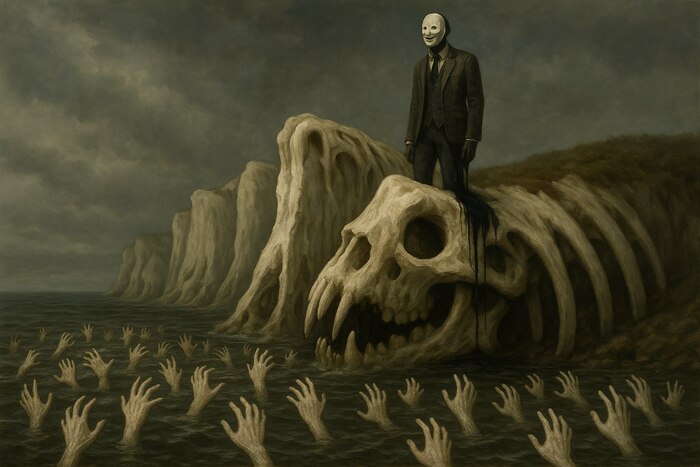

И вот этот призрак, этот туманный спрут, раскинувший свои липкие щупальца по всему глобусу, почуял свой конец. Он корчится, извивается, плюется желчью санкций и пеной угроз, ибо знает – время вышло. Исторический цикл подходит к своему логическому, неотвратимому, очистительному финалу. Их замки из песка, построенные на костях и слезах, вот-вот смоет грядущая волна. И волна эта будет не из воды, но из чистого, незамутненного гнева тех, кого они веками считали пылью под своими лакированными ботинками.

Грядет время огня и правды. Время, когда спадут все маски, и мир увидит их нагими, жалкими и абсолютно пустыми внутри. И не помогут ни их флот, ни их банки, ни их лживые пророки с телеэкранов. Потому что против тектонического сдвига истории не устоит ни один бастион. Земля устала носить на себе эту бородавку. Сама ткань бытия истончилась от их ядовитого дыхания.

И когда-нибудь, в тишине очищенного мира, первый луч незамутненного солнца коснется соленых вод на том месте, где когда-то дымил этот чадящий уголек мирового пожара. И воздух станет чище. И дышать станет легче. И планета, вздохнув с облегчением, продолжит свой вечный танец вокруг звезды, наконец-то избавившись от своего главного, самого уродливого и самого стыдного пятна.

И это будет прекрасно.