(Пс. 33:20)

²⁰ Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.

²⁰ Много скорбей у праведного, и от всех их избавит его Господь.

Эх, поскольку я все еще заблокирована у ТС Как существует Бог? но продолжаю подгорать креслом от ереси )))

«Христиане говорят, что Бог вне пространства, времени и материи — а значит, это бессмысленно, ведь без этого ничего не существует!»

Прекрасно, просто идеально. Осталось только объяснить, почему эта логика ломается уже на первом шаге.

«Чтобы существовать, нужно быть в пространстве».

Не совсем.

Например, математика, логика, числа, законы физики — существуют ли они? Попробуйте показать мне килограмм закона всемирного тяготения. Или в каком углу комнаты лежит число Пи с Синусом, а еще лучше - многомерные матрицы (ну или еще что-то очень умное). Но мы ведь не сомневаемся, что эти вещи реальны.

То есть сама мысль «всё, что существует, материально» — это не закон природы, а метафизическое допущение, причём довольно позднее ( Аристотель Метафизика, I.2, и Платон Тимей).

«Бог в Танахе был материальным!»

Абсолютно верно!

До христианства Яхве действительно часто описывался антропоморфно: шел по саду (Быт. 3:8), сидел на троне (Ис. 6:1), являлся в виде облака или пламени (Исх. 13:21).

Иудаизм эволюционировал от племенного к космическому представлению о Боге, особенно после вавилонского плена — под влиянием зороастризма и греческой философии (Mark S. Smith, “The Origins of Biblical Monotheism”, Oxford, 2001).

Христианство просто унаследовало этот апгрейд: Бог уже не антропоморф, а умопостигаемый принцип. Звучит нелогично?

Так звучит любая метафизика, не только христианская.

Попробуйте описать, где находится Брахман, Дао или первоматерия у стоиков.

Ни индуисты, ни буддисты, ни древние греки не считали, что «всё, что реально, должно иметь массу и координаты». Так что по большому счёту, христиане ничем не отличаются от всех остальных:

У греков — умопостигаемый Логос.

У индусов — непознаваемый Брахман.

У даосов — Дао, «что не может быть высказано».

У христиан — Бог, «вне времени и пространства».

Все они просто пытались выразить одну и ту же идею, что за пределами материального мира есть нечто, что делает саму безграничную Вселенную возможной.

Да, христиане верят в Бога вне материи. Но это не уникальное «отклонение от реальности» — это стандартный метафизический жанр, в котором человечество пишет уже тысячелетиями.

А если уж называть всех, кто верит в нематериальное, «отклоняющимися от реальности» — придётся списать заодно Пифагора, Платона, Лао-цзы, Будду и Эйнштейна (он тоже считал, что время — иллюзия)

²⁰ Истинно, истинно говорю вам: принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а принимающий Меня принимает Пославшего Меня.

27 октября 2025 г. 12:30

26 октября 2025 года в аудиториуме Parco della Musica в Риме состоялось открытие межрелигиозного форума, ежегодно проводимого католической Общиной святого Эгидия.

В нынешнем году встреча проходит под лозунгом «Осмелиться на мир».

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Русскую Православную Церковь на мероприятии представляет председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Антоний.

В ходе торжественной церемонии открытия перед участниками встречи выступили Президент Итальянской Республики С. Маттарелла, королева Бельгии Матильда, основатель Общины святого Эгидия А. Риккарди, председатель Конференции католических епископов Италии кардинал Маттео Дзуппи, мэр Рима Р. Гуальтьери, Великий имам аль-Азхара Ахмед Аль-Тайеб.

Среди участников форума — Блаженнейший Архиепископ Тиранский и всея Албании Иоанн, Предстоятель Ассирийской Церкви Востока Католикос-Патриарх Мар Ава III и другие высокие гости.

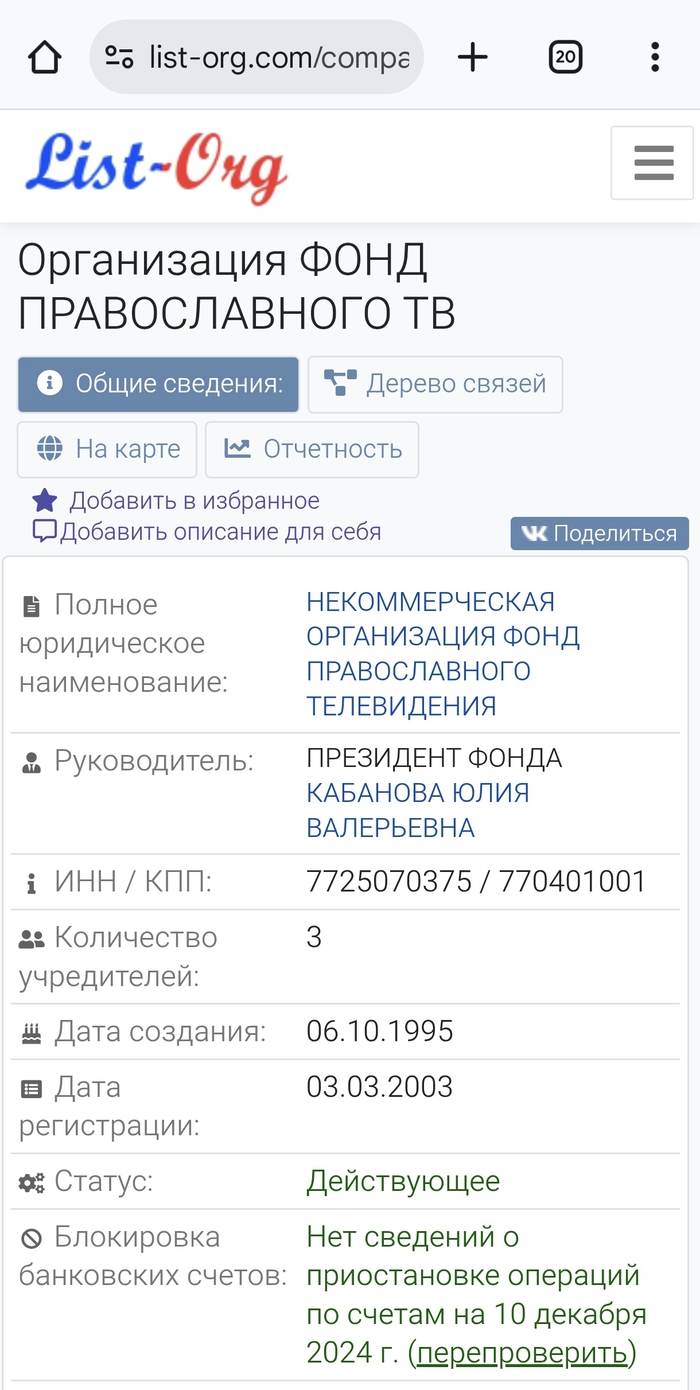

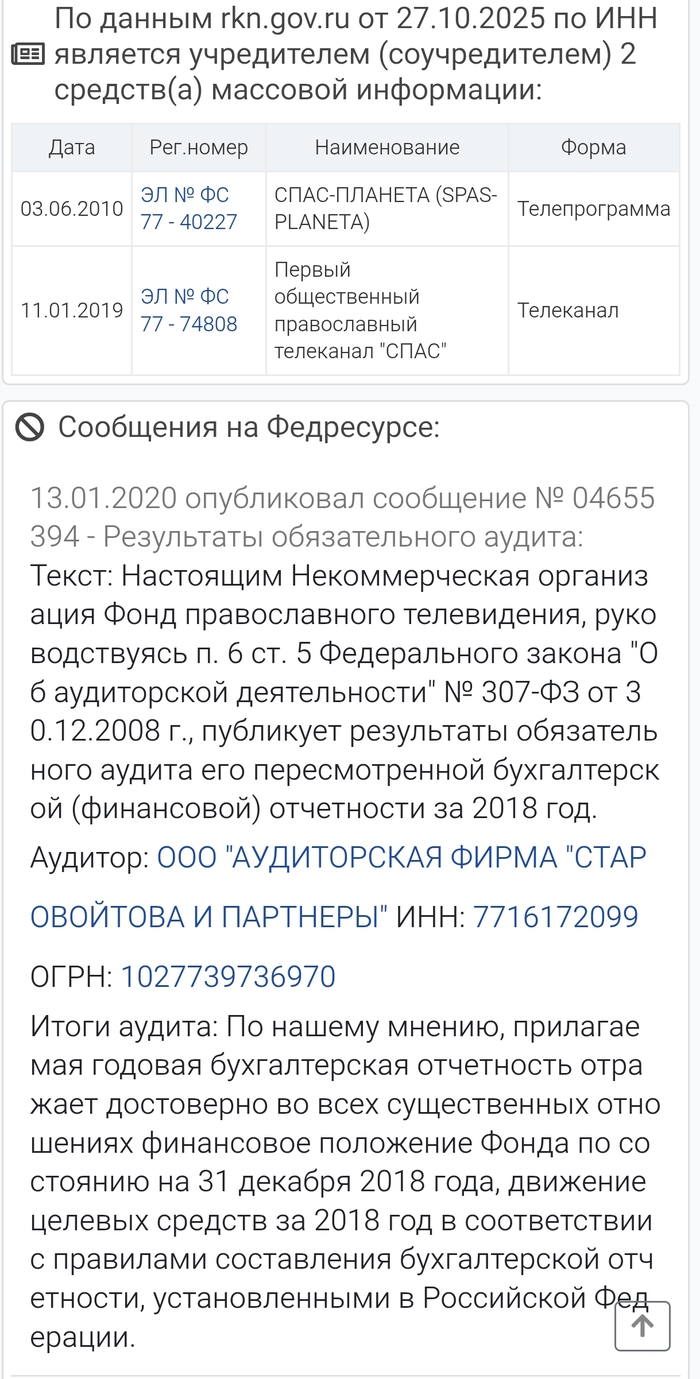

Отдельно по ТВ "Спас" где якобы Борис Корчевников "Генеральный Директор"...

Так вот Корчевников, генеральный директор, конторы ОООшечки на одно лицо!

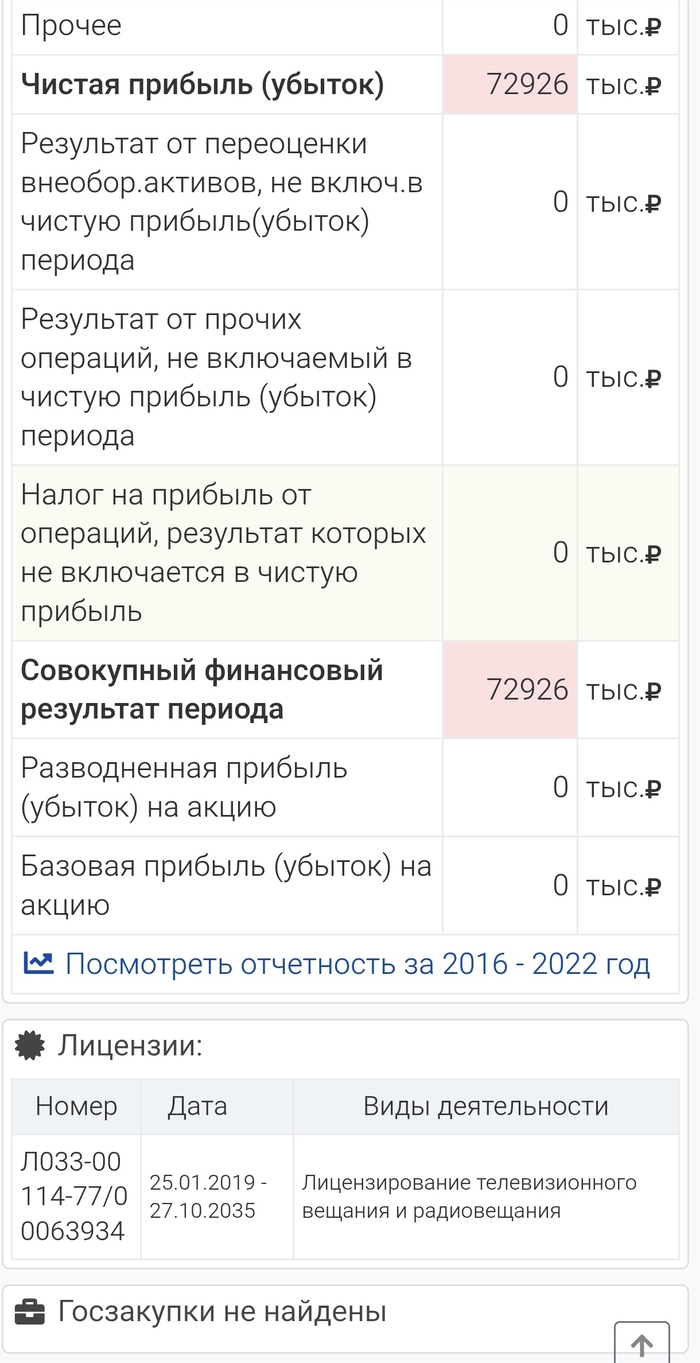

А ТВ "Спас" принадлежит целиком и полностью НКО "Фонд Православного Телевидения", где есть только президент фонда Кабанова Юлия Валерьевна и все остальные волонтеры и добровольцы...

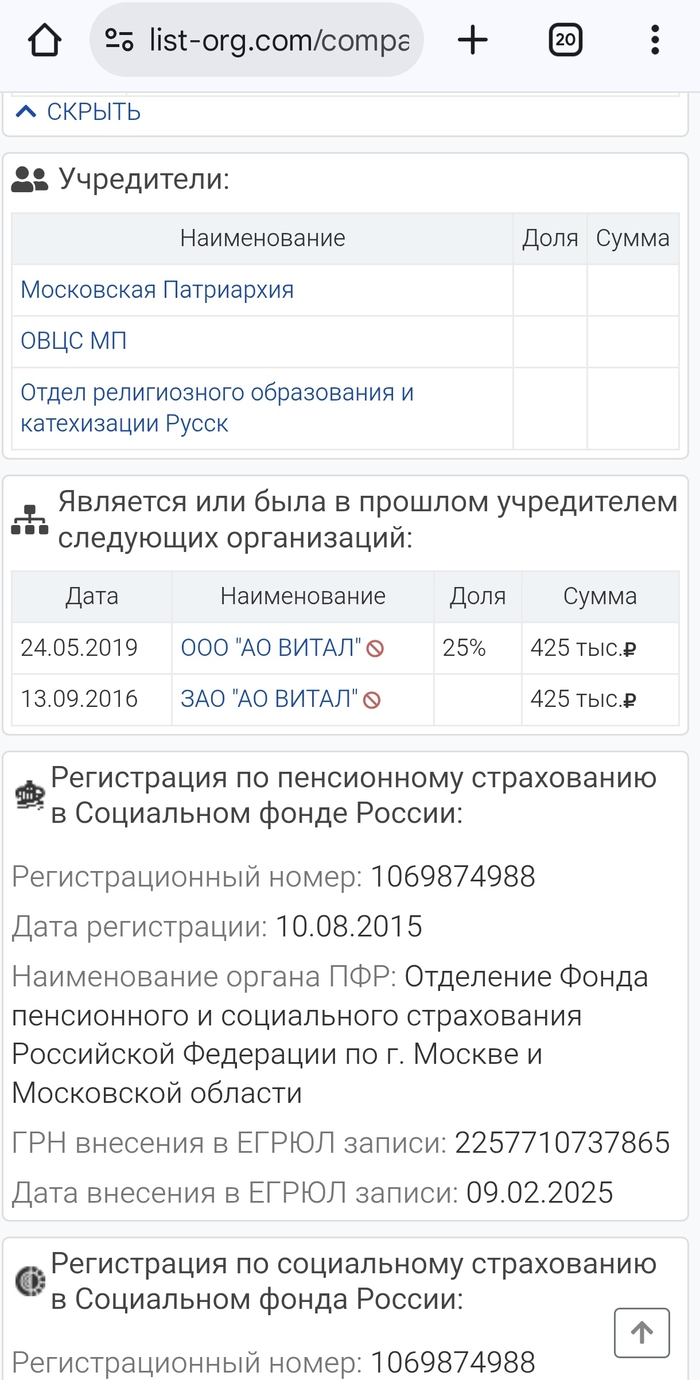

Учредители фонда естественно церковные структуры:

Наименование Доля Сумма

"Московская Патриархия", "ОВЦС МП" и "Отдел религиозного образования и катехизации РПЦ".

И нет никакого Корчевникова, как собственно и вообще не понятно как коммерческая структура, такая как ТВ, может существовать в рамках НКО с одним Президентом и с кучей работающих там работников?

Есть такая притча. Прожив жизнь в собственном коконе эгоизма, не замечая никого, кроме себя, один человек низвергся в ад. Там, в вечном огне, его настигло горькое раскаяние, но было уже поздно. Истерзанный неугасимым пламенем, он без умолку взывал к небесам:

– О, Боже, прости мои грехи! Я искупил их, я стал другим! Во мне больше нет ни капли эгоизма, я изменился! Спаси меня, Господи, ведь я уже не тот, кем был!

И вдруг, сквозь рев пламени, явился ангел.

– Радуйся! – прозвучал его голос. – Господь услышал твои молитвы и дарует тебе шанс вознестись в рай. Но скажи, истинно ли твое преображение?

И человек:

– Да, да, конечно! – закричал, сгорая от нетерпеливой надежды. – Я совершенно другой!

Тогда ангел сказал:

– Что ж, хорошо! Видишь эту тончайшую нить, что спускается с небес? Вскарабкайся по ней, и ты обретешь рай, оставив муки позади.

Вне себя от счастья, человек ухватился за спасительную нить и начал свой путь наверх. Но чем выше он поднимался, тем тоньше, казалось, она становилась. Бросив взгляд вниз, он замер от ужаса: за ним, цепляясь друг за друга, карабкались сотни других грешников, отчаянно стремясь вырваться из огненной бездны.

– Прочь! – в панике взревел он. – Что вы творите?! Немедленно слезайте! Эта нить моя, она порвется, и я рухну обратно! Прочь, отвратительные люди! – вопил он, в безумии отталкивая карабкающихся ногами.

В то же мгновение нить лопнула, и все они камнем полетели обратно в адское пекло.

– Ангел! Ты видел? Это все они! Они оборвали мою нить! Умоли Бога послать мне другую, чтобы я смог спастись!

И ангел ответил:

– Этого не будет...

Человек возопил:

– Но почему? Я не виноват! Это они во всем виноваты!

И ангел сказал:

– Нет. Нить оборвалась из-за тебя, из-за твоего черствого сердца. Это была нить веры, способная выдержать вес всех грешников ада, если бы только ты не думал лишь о себе. Ты клялся, что исцелился от эгоизма и готов помочь ближнему, но солгал. В душе ты остался таким же злым и себялюбивым, и потому нить веры не выдержала твоего прикосновения.

Никогда не познает истинной радости тот, кто живет лишь для себя, ведомый злобой и жадностью. Пусть он накопит горы золота, но что останется в его душе, кроме пустоты? Лишь тот, кто с любовью и открытым сердцем помогает другим, собирает нетленные сокровища на небесах. Лишь он становится подлинным человеком, ибо истинная жизнь – это жизнь ради других.

¹³ Вы называете Меня Учителем и Господом, и правильно говорите, ибо Я точно то.

Кто и почему верит в существование тонкого мира? Какие у вас есть доказательства? Или были какие то ситуации в жизни связанные с этим?

Реально ли понимать язык животных как пишется в Коране сура Муравьи? И что для этого надо сделать и почему сейчас нет таких людей?