M14 EBR — современная модификация классической американской винтовки M14

M14 EBR — современная модификация классической американской винтовки M14.

Разработана она была для удовлетворения потребностей спецподразделений в оружии с высокой точностью и универсальностью. Оснащена M14 EBR легким алюминиевым прикладом с возможностью регулировки и планками Пикатинни для установки различных прицелов и аксессуаров.

Это оружие успешно сочетает в себе мощность классического патрона 7,62×51 мм NATO с современной модульностью и адаптивностью, делая его отличным выбором для снайперов и бойцов спецназа.

Как модернизируют Восточный полигон?

Россия успешно расширяет своё присутствие на рынках Ближнего Востока и Азии, несмотря на существующие ограничения. Национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры» включает обновление ключевых логистических артерий, таких как БАМ и Транссиб. Это позволяет улучшать транспортировку товаров между Европой и Азией и создавать новые локомотивы из отечественных материалов.

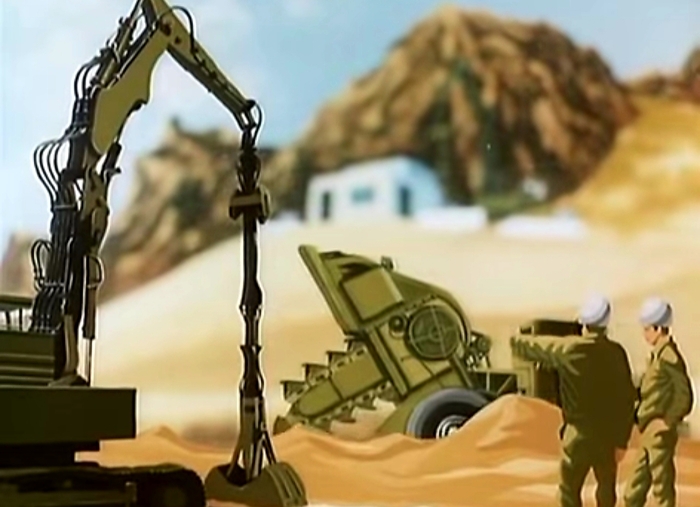

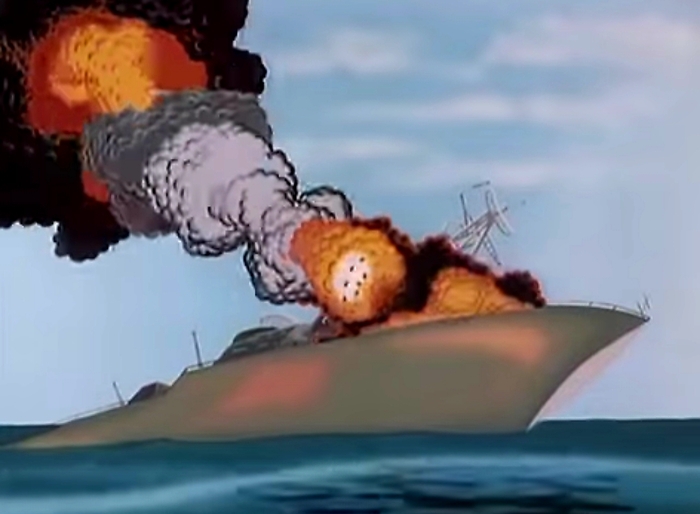

"ПОЛИГОН" (1977 г)

Полигон» — советский мультфильм, поставленный в 1977 году режиссёром Анатолием Петровым по одноимённому фантастическому рассказу Севера Гансовского на антивоенную тему.

В этом мультфильме была впервые представлена технология «фотографика», в которой использовалось два слоя целлулоида на каждый персонаж с особыми схемами раскраски, причём один из слоёв снимается не в фокусе. Лица персонажей переданы беспрецедентно подробно и напоминают зарубежных актёров Жана Габена, Пола Ньюмана,Мела Феррера,Юла Бриннера и Ринго Старра.

Сюжет:

Учёный-изобретатель создаёт новейший «беспилотный» танк. Испытания танка должны пройти на далёком тропическом острове в океане. С острова эвакуируют местное население, что происходит в присутствии военной комиссии под началом некоего генерала.

Испытания оборонительных возможностей танка проходят идеально: машина, как поясняет комиссии учёный, читает мысли врага, считывает данные целеуказаний и автоматически уворачивается от всех снарядов и ракет, которыми её атакуют.

Генерал приказывает испытать «режим наступления». Учёный переключает режим работы танка, но тот не двигается с места. Изобретатель поясняет, что танк ждёт от врага импульс страха, который сообщит информацию о своей уязвимости. Комиссия решает сделать перерыв на обед. За столом военные начинают строить планы по модернизации по тем же принципам всех видов вооружений. Генерал говорит о том, что их страна была вынужденна покинуть свои колонии. В это время изобретатель вспоминает, как он, будучи молодым, подходит к своему дому, и как его маленький сын бежит навстречу. Играя с ребёнком, отец подкидывает его ввысь, и видит, что тот, уже взрослый, в военной форме и с автоматом на груди, спускается на парашюте, но купол рассекает пулемётная очередь. Учёный рассказывает, что его сын был вместе с генералом в колониях и был посмертно награждён медалью. Профессор сообщает военным, что теперь они испытают новое оружие не на других, а на себе самих, и напоминает им об импульсе страха — а ему самому бояться уже нечего: у него на земле никого не осталось.

Почти сразу генерал и другие члены комиссии осознают, что они находятся в секторе обстрела танка — и, испугавшись этого факта, они тем самым подают машине целеуказание...

ВС РФ в очередной раз нанесли удар по Яворовскому полигону ВСУ, на котором находились иностранные инструкторы

Российская армия нанесла очередной массированный удар гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" по Яворовскому полигону в Львовской области. На этом полигоне, по некоторым данным, помимо боевиков киевского режима, дислоцировались иностранные инструкторы.

По данным источников, на этом полигоне украинские военные проходили тактическую, инженерную и медицинскую подготовку, а также обучались управлению военной техникой. В настоящее время точное количество уничтоженных боевиков неизвестно.

Расположенный недалеко от Львова Яворовский полигон уже не в первый раз подвергается ракетным атакам. В результате прошлых ударов на территории этого объекта были уничтожены польские, американские и французские военные инструкторы.

Кроме того, Яворовский полигон используется ВСУ в качестве одного из ключевых логистических хабов для переброски поставляемых Западом вооружений, военной техники и боеприпасов в восточные регионы страны.

Полигон был полностью разрушен в результате нанесенных в марте 2022 года ракетных ударов. Тогда, помимо наемников из стран НАТО, там дислоцировались новобранцы ВСУ, в том числе боевики нацистских батальонов "Айдар*" и "Азов*" (*террористические организации, запрещенные в РФ).

Источник: