Пусковая установка StrikeMaster

StrikeMaster: австралийская ракетная установка прошла испытания в Норвегии

В Норвегии состоялись совместные испытания пусковой установки StrikeMaster — перспективного ракетного комплекса, разработанного в Австралии. Тестирование проводили компании Kongsberg и Thales.

Что такое StrikeMaster?

Это мобильная ракетная система, смонтированная на базе бронеавтомобиля Bushmaster. Её ключевая особенность — два пакета для запуска крылатых ракет NSM (Naval Strike Missile).

О ракетах NSM

Дальность: 185 км;

Боевая часть: 120 кг;

Изначально создавалась как противокорабельная, но может применяться и по наземным целям;

Отличается высокой точностью и способностью маневрировать на подлёте к цели.

Сравнение с аналогами

По конфигурации StrikeMaster напоминает американскую беспилотную систему NMESIS, которая уже стоит на вооружении морской пехоты США. Это говорит о том, что австралийская разработка соответствует современным трендам в области мобильных ракетных комплексов.

Перспективы

Сейчас Австралия стоит перед выбором:

заказать StrikeMaster;

закупить дополнительные РСЗО M142 HIMARS.

Решение будет иметь важное значение для оборонной стратегии страны и может повлиять на расстановку сил в регионе.

StrikeMaster демонстрирует тенденцию к созданию универсальных мобильных ракетных систем, способных:

быстро менять позиции;

работать по разным типам целей (море/земля);

интегрироваться в современные системы управления огнём.

РК-55 «Рельеф». История советского ответа на «Томагавки» в Европе, от которого осталось лишь несколько фотографий

Когда речь заходит об образцах ракетного вооружения, которые были списаны и утилизированы, будучи еще совсем новыми, чаще всего вспоминают ОТРК «Ока».

Но был у нас в истории еще один яркий пример. Этот комплекс создали в кратчайшие сроки на самом пике гонки вооружений с США и столь же быстро он ушел в небытие.

Речь сегодня пойдет о подвижном ракетном комплексе с крылатыми ракетами большой дальности РК-55 «Рельеф».

Дитя гонки вооружений

1980-е часто вспоминаются как время окончания Холодной войны и резкого потепления в отношениях между СССР и западными странами. Однако это справедливо в большей мере для второй половины десятилетия.

А вот первая пятилетка была самым настоящим пиком Холодной войны и гонки вооружений. Атмосфера в международных отношениях все сильнее накалялась, в Европе и на территории СССР размещалось все больше ракет малой и средней дальности, которые в самое короткое время смогли бы достичь территории противника.

В 1983 году США начали размещение в Европе новейшего стратегического комплекса с крылатыми ракетами BGM-109G Gryphon (GLCM) — модификацией морской КР BGM-109 Tomahawk. Стартовали они из мобильной пусковой установки на полуприцепе, каждая вмещала по четыре ракеты.

Пусковая установка TEL комплекса BGM-109G Gryphon (GLCM). TEL — это аббревиатура, расшифровывается как Transporter, Erector, Launcher. Самое близкое на нашем — СПУ, то есть самоходная пусковая установка.

«Грифоны» развертывались на шести базах: двух в Великобритании и по одной в Бельгии, Нидерландах, ФРГ и Италии. На каждой из них размещалось по четыре установки, боевое дежурство они несли в специальных защищенных укрытиях GAMA. В общем, цель была сложная.

Таким образом, всего на шести базах дежурили 24 установки на 4 ракеты, то есть всего 96 КР в одном залпе. Казалось бы, не так и много. Но каждая из них несла ядерную боеголовку мощностью до 150 килотонн, обладала максимальной дальностью в 2650 км круговым вероятным отклонением всего в 30 метров.

Что еще важно, так это профиль полета ракет. BGM-109G следовали к цели на предельно малых высотах с огибанием рельефа местности, что серьезно усложняло их обнаружение и поражение комплексами ПВО.

В теории, «Грифоны» могли использоваться для первого «обезоруживающего» удара по центрам принятия решений и местам дислокации советских ракетных комплексов. Безусловно, 96 ракет для полного уничтожения советского ядерного потенциала было недостаточно, тем более, что значительная его часть находилась за пределами европейской территории СССР. Однако «пропуск» даже нескольких ракет мог нанести серьезный ущерб. При этом удар КР мог наносится в комплексе с баллистическими ракетами средней дальности Pershing II.

К чему я все это рассказываю? К тому, что в 1983 году советское военное руководство решило, что аналогичный комплекс нужен и нам. Учитывая напряженность в международных отношениях, провести конструкторские работы и начать производство необходимо было в кратчайшие сроки — 2 года.

С моря на сушу

Ничего невозможного в создании подвижного комплекса с крылатыми ракетами большой дальности (КБРД) не было. На тот момент в СССР уже готовились к серийному производству ракеты Х-55 для стратегических бомбардировщиков и С-10 «Гранат» для пуска из торпедных аппаратов подводных лодок. Оба изделия обладали достаточной дальностью в 2500 км.

Комплекс с наземными КБРД был отнесен к зоне ответственности ВВС. Поэтому сначала предполагалось назначить головным предприятием МКБ «Радуга», работавшее в интересах военно-воздушных сил. Однако вмешался министр обороны маршал Дмитрий Устинов.

Он поручил отдать проект в КБ «Новатор», работавшему над «Гранатом». Безусловно, руководству ВВС было бы удобнее работать со «своим» предприятием, но Устинов пришел к логичному выводу, что ракету для морского старта можно гораздо быстрее адаптировать под наземный комплекс. Тем более, что в рамках испытаний С-10 уже запускали с наземной пусковой установки.

Тема получила кодовое наименование «Рельеф». Внутреннее наименование изделия в КБ «Новатор»: КС-122.

Испытательные пуски ракет также вскоре были начаты. Всего в 1984-1986 годах на полигоне 929 ГЛИЦ ВВС Минобороны СССР в Ахтубинске были произведены четыре пуска ракет в макетном исполнении и шесть в полной боевой комплектации (за исключением специальной БЧ). Детальной информации о них нет, но есть все основания полагать, что проблем не было. И это логично, поскольку к началу испытаний «Рельефа» произвели уже почти 30 пусков в рамках испытаний «Граната».

Наземный старт был проще морского: для пуска из торпедного аппарата подводной лодки ракета С-10 помещалась в специальный пенал, которой покидала после выхода всей конструкции из воды. Для пуска из наземной установки таких сложностей не требовалось.

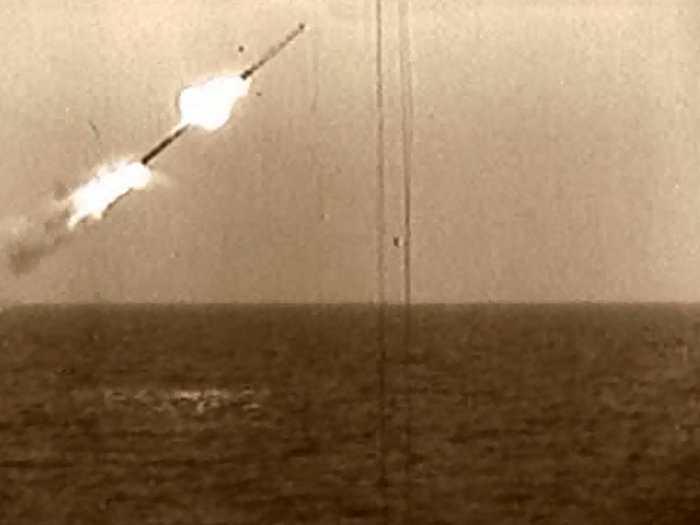

Отделение ракеты от пенала. Источник фото: http://militaryrussia.ru/

В сроки уложиться получилось: комплекс приняли на вооружение в 1986 году. Документация для развертывания серийного производства была передана на Машиностроительный завод имени Калинина в Свердловске, вскоре начался выпуск первой установочной партии.

Особенности и возможности

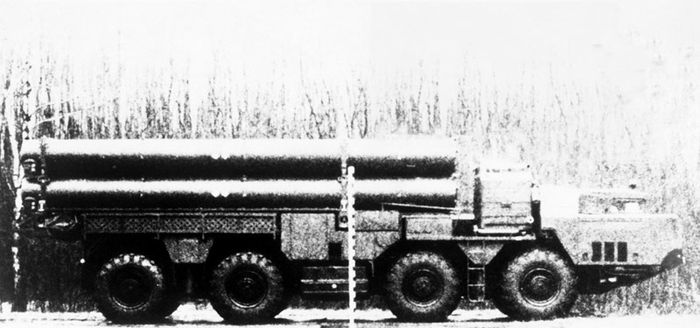

Автономная самоходная пусковая установка «Рельефа» базировалась на шасси производства МЗКТ МАЗ-543М. На качающейся части размещались транспортно-пусковые контейнеры с ракетами — до шести штук.

АСПУ РК-22 «Рельеф». Источник фото: http://militaryrussia.ru/

Ракета КС-122РС стартовала из ТПК при помощи твердотопливного ускорителя, на маршевом участке приводилась в движение турбореактивным двигателем Р-95-300. Крылья после старта выдвигались из ниш в корпусе.

Ракета обеспечивала поражение стационарных целей с известными координатами на расстоянии до 2600 км.

Система наведения — автономная инерциальная с коррекцией от рельефометрической корреляционно-экстремальной системы коррекции. Говоря простыми словами, ракета в полете сверялась с заранее подготовленными цифровыми матриц-картами местности.

Крейсерская скорость — до 0,9 Маха (примерно 1 073,93 км/ч), высота полета до 200 метров.

Боевая часть — ядерная, мощностью 20 килотонн, унифицирована с БЧ С-10 «Гранат». О существовании неядерных БЧ для комплекса неизвестно.

Финал

8 декабря 1987 года между СССР и США был подписан договор, по которому стороны отказывались от ракет средней и меньшей дальности. Согласно документу, подлежали утилизации ракетные комплексы наземного базирования с баллистическими и крылатыми ракетами с дальностью от 500 до 5500 км.

К моменту вступления договора в силу успели выпустить только установочную партию РК-55 «Рельеф», в которой было по крайней мере шесть автономных пусковых установок и 80 ракет к ним. Некоторое время находились в опытной эксплуатации.

Ракеты в ангаре в ожидании утилизации. Источник фото: http://militaryrussia.ru/blog/topic-802.html[/topic-601.html

Осенью 1988 года все ракеты были уничтожены подрывом на базе ВВС СССР в Елгаве (Латвийская ССР) под контролем наблюдателей из США. По АСПУ подробной информации нет. Скорее всего, машины были разукомплектованы, а сами шасси могли использоваться дальше под другие комплексы или в народном хозяйстве.

Таким образом, еще только осваиваемые в войсках комплексы были уничтожены со всем боезапасом.

АСПУ РК-55 «Рельеф» в Елгаве во время утилизации комплексов. На машине смонтированы только два ТПК с ракетами. Источник фото: http://militaryrussia.ru

А что с американскими «Грифонами»? Они были вывезены из Европы и до 1991 года включительно уничтожены. Вопреки популярному в сети утверждению, ракеты не разбирались и складировались, а разрезались на фрагменты армированным отрезным кругом под контролем советских наблюдателей. Сохранили только восемь демилитаризованных ракет для демонстрации в музеях.

Начинаем сначала

В 2019 году США объявили о выходе из договора по РСМД, обвиняя Россию в его нарушениях. РФ, в свою очередь, вплоть до последнего времени заявляла об одностороннем соблюдении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности. Однако и от него буквально на днях отказались.

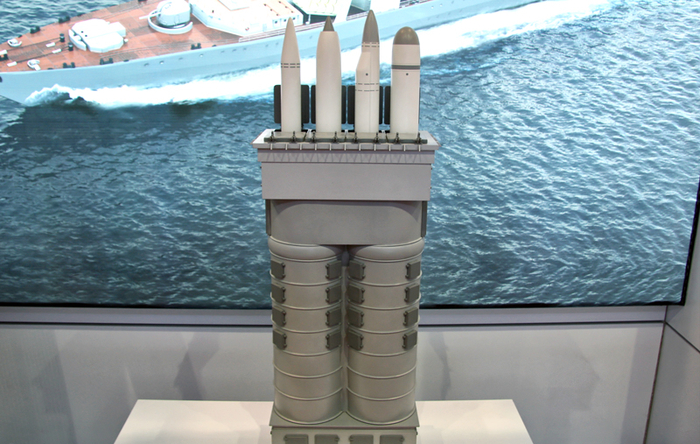

В 2023 году в США приняли на вооружение универсальную ракетную систему Typhon, которая фактически представляет собой транспортер с универсальной корабельной пусковой установкой Mk 41 VLS, из которой можно запускать как крылатые ракет Tomahawk, так и зенитные ракет SM-6. Точнее, они уже не совсем зенитные, а вполне себе многоцелевые, например, могут поражать надводные цели.

Пока что новые комплексы размещаются только в Тихоокеанском регионе, но появление их в Европе в текущих условиях можно считать вопросом времени. Например, о желании закупить «Тайфуны», уже заявляла Германия.

Чем ответит Россия? Нет никаких проблем реализовать что-то похожее, взяв за основу уже давно используемые универсальные корабельные стрельбовые комплексы (УКСК) ЗС14, из которых можно запускать от «Калибров» до гиперзвуковых «Цирконов».

Макет УКСК на МВМС-2011. Источник фото: http://vitalykuzmin.net/?q=node%2F377

Вот такая получилась история. Довольно актуальная в свете последних событий.

Если вам понравился пост, обязательно подписывайтесь: новые публикации у меня выходят регулярно. Также мои материалы на тему военной техники и военного кино доступны в Telegram и Дзене.

Мой канал в Telegram: https://t.me/ivanartuchannel

Канал в Дзене: https://dzen.ru/ivanartu

При желании можете поддержать автора рублем через донаты. Буду рад любой сумме.

Ответ на пост «Буревестник полетел»2

Мы (Россия) - великая держава, Империя и у нас есть наш великий царь - ВВП. Все что есть у нас в стране - это все ЕГО. Ему незачем что-то красть, наоборот! И Буревестник - это логическое продолжение нашей величественности. И никто нам не помыл мозги, что у нас все плохо. Да не плохо у нас, хотя могло быть и лучше. Нет ничего идеального. Но наша страна одна из немногих в мире, с кем все остальные хотят того или нет, но будут считаться.

Путин назвал "Буревестник" уникальным

Путин в ходе совещания с командующими группировками, задействованными в СВО, выступил с комментарием по поводу российской ракеты "Буревестник". Президент России уточнил, что крылатые ракеты "Буревестник" с ядерной энергетической установкой - это уникальное изделие, которого в мире нет ни у кого.

"Речь идет об испытании крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Знаю, что у меня есть доклад и со стороны промышленности, и в целом мне известны и оценки министерства обороны. Это всё-таки уникальное изделие, которого в мире ни у кого нет", - сказал Путин

Ранее Владимир Путин заявил, что испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой завершены.

"Сейчас решающие испытания (крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. — Прим. ред.) завершены", — сказал глава государства в ходе посещения пункта управления объединенной группировкой войск.

Буревестник полетел2

Это ракета такая крылатая, глобальной дальности с мегатонной ядерной боевой частью кто не знал. Которая в принципе нафиг не нужна, ибо пока она будет взлетать и набирать высоту цивилизация уже все. Ее можно использовать для запугивания дорогих партнеров, например, сопровождая американские авианосцы по всему миру, на недосягаемом для перехвата расстоянии, это да полыхнет на Западе знатно.

Но есть одно НО. Ракета приводится в движение миниатюрным ядерным реактором, который, видимо, составляет с воздушно реактивным двигателем одно целое. Решена проблема радиоактивного выхлопа, иначе наши дорогие партнеры уже бы из всех утюгов бились в истерике про летающий русский Чернобыль ( а они за испытаниями оочень внимательно следили, будьте уверены). А вот это уже ПРОРЫВ. Понимаете? Представьте себе самолет без топливных баков, без сложнейшей и дорогущей топливной системы. Самолет который не надо заправлять ГОДАМИ!! Представьте ракету-перехватчик, которая сможет летать сутками, неделями и месяцами и перехватывать все что летит и с воздуха и из космоса. Ракета ПРО А 235 может выдерживать перегрузки в 200G, что сможет продемонстрировать ракета с мини ядерным движком, способная нести огромную нагрузку? Это ведь настоящий прорыв! Почему, дорогие Россияне вы об этом молчите? Вам так промыли мозги что в России все плохо? С ув. с Украины.