Прожила «Лето одного года»

На спектакль БДТ мы попали неожиданно. Просто сидели с мужем в каком-то кафе и обсуждали, что билетов на него нет и не предвидится, что невероятный Олег Валерианович, к огромному сожалению, чувствует себя не очень и значит, могут быть переносы. Но пусть он, конечно, лучше лечится – так мало осталось актёров его уровня…

И вот на этом печальном моменте нас неожиданно спросили из-за соседнего столика: «А если бы был один билет, вы бы пошли на этот спектакль прямо завтра?

«Конечно пошли бы», - растерянно ответили мы, пока ещё слабо понимая, как делить один билет на двоих.

«Ну тогда он у нас с мамой есть, - сообщила симпатичная рыжая дама из-за соседнего стола, - этот самый один билет. И мы его вам с радостью продадим. Завтра. А сегодня он у нас не с собой. Сегодня мы просто ужинаем». В это время хозяин кафе направился к соседнему столу с тирамису под итальянский вариант «Happy birthday», и мы неожиданно оказались вовлечены в празднование 37-летия.

Какими-то невероятными усилиями муж нашел в интернете ещё один билет, совсем в другом секторе, и мы стали ждать день Икс, периодически удивляясь, как забавно иногда складывается жизнь.

И вот, спектакль начался. Фантазия на темы пьесы Э. Томпсона «На Золотом озере» (так написано в программе), при участии прекрасных Олега Басилашвили и Алисы Фрейндлих.

Я читала про него много отзывов и до сих пор удивляюсь, как люди умудряются найти в нем минусы. Впрочем, все упирается в дело вкуса каждого. Конечно, игра молодых (а тем более – второго плана) актёров на фоне этого Дуэта кажется менее значительной. Но мне показалось, что так и задумано… Это в принципе, спектакль, в основном, про Нормана и Этель, про союз двух разных, но невероятно подходящих друг другу людей, которые вместе прожили целую жизнь, и могут с вершины этого Эвереста наблюдать за тем, что происходит у подножия и на склонах.

Этот спектакль как будто подсказывает, что жизнь может идти под откос из-за чувства вины детей перед родителями и одновременно – родителей перед детьми. Незавершенные вопросы, которые решаются одним разговором, открывают для дочери Нормана и Этель долгожданный путь в счастье, как бы сентиментально это не звучало.

Даже вспомнилась социальная реклама из 90-х «Позвоните родителям». Захотелось позвонить маме и спросить: «Как дела?» после того, как мы прожили с героями спектакля целое лето длиной 3 часа плюс один антракт.

Вообще, удивительно, насколько гармонично смотрятся характеры основных персонажей. Энергичная, везде успевающая Этель и флегматичный, живущий скорее в прошлом, чем в настоящем язвительный Норман. «Какой ты прекрасный человек и как жаль, что только я об этом знаю» - говорит она ему, и я беру эту фразу к себе в копилку, понимая, что применять буду часто и про разных людей.

Каюсь, спектакль я смотрела, не зная первоисточника. Теперь буду читать книгу и смотреть фильм. Но что-то мне подсказывает, что впечатления, полученные в БДТ ничто из этого не переплюнет. Если у кого-то из пикабушников появится возможность сходить на спектакль, обязательно идите. Рекомендую.

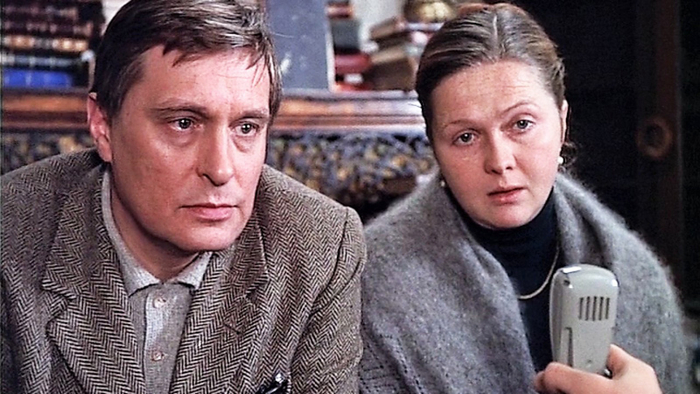

Фото из сети. Сидела далеко от сцены, смотрела спектакль через театральный бинокль

"День приёма по личным вопросам" (1974)

Производственная драма - жанр менее популярный чем заслуживает быть, в каком-то смысле находящийся в тени, но периодически выступающий на свет в разных своих формах. Нет-нет, а людям иногда интересно узнать как оно там всё устроено. Производственная тематика разносторонняя - это дискаверовское "Как это работает?" где рассматривается технологическая сторона, в литературе главным производственником является Артур Хейли с его "Аэропортом" "Перезагрузкой" и другими романами, где техническая сторона идёт в паре с управленческой. В кино больше всего этот жанр был обласкан в СССР.

Самыми известными наверное будут "Укрощение огня" и "Премия", первый про сложности в освоении космоса, второй про трудности в социалистическом строительстве. Многие, эти фильмы видели в детстве, или в более сознательном возрасте, но сейчас я хочу посоветовать менее, или точнее, ещё менее замечаемый ныне фильм - "День приёма по личным вопросам" с Анатолием Папановым в главной роли, где он играет роль директора треста "Энергомонтаж". Один день из жизни директора, но и один день из жизни других сотрудников этого треста.

Режиссёру, Соломону Шустеру, удалось в фильме на заведомо скучную тему, показать рельефных персонажей, даже эпизодических, сложность взаимоотношений, противоречивость и всё это сделано динамично, в развитии, сюжет не предполагающий экшена, удерживает своей текучестью. В целом, характерная для советского кино диалектичность и в этом фильме создаёт интересную мозаику характеров. В общем, советую всем посмотреть.

Они победили... Монолог Лахновского, "Вечный зов"

«В этом веке нам уже не победить. Нынешнее поколение людей в России слишком фанатичное. До оголтелости. Войны обычно ослабляли любой народ, потому что, помимо физического истребления значительной части народа, вырывали его духовные корни, растаптывали и уничтожали самые главные основы его нравственности. Сжигая книги, уничтожая памятники истории, устраивая конюшни в музеях и храмах… Такую же цель преследует и Гитлер. Но слишком он многочислен, что ли, этот проклятый ваш советский народ… Или он какой-то особый и непонятный… И в результате войны он не слабеет, а становится сильнее, его фанатизм и вера в победу не уменьшаются, а все увеличиваются. Гитлер не может этого понять, а если бы понял, как-то попытался бы выйти из войны. Значит, он обречен, и его империя, его тысячелетний рейх, накануне краха… Значит, надо действовать нам другим путем. Помнишь, конечно, Ленин ваш сказал когда-то: мы пойдем другим путем. Читал я где-то или в кино слышал… Что ж, хорошая фраза. Вот и мы дальше пойдем другим путем. Будем вырывать эти духовные корни большевизма, опошлять и уничтожать главные основы народной нравственности. Мы будем расшатывать таким образом поколение за поколением, выветривать этот ленинский фанатизм. Мы будем браться за людей с детских, юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать, растлевать ее! — Сморщенные веки Лахновского быстро и часто задергались, глаза сделались круглыми, в них заплескался, заполыхал яростный огонь, он начал говорить все громче и громче, а под конец буквально закричал: — Да, развращать! Растлевать! Мы сделаем из них циников, пошляков, космополитов!

Сейчас трудно все это представить… тебе. Потому что голова у тебя не тем заполнена, чем, скажем, у меня. О будущем ты не задумывался. Окончится война — все как-то утрясется, устроится. И мы бросим все, что имеем, чем располагаем… все золото, всю материальную мощь на оболванивание и одурачивание людей! Человеческий мозг, сознание людей способно к изменению. Посеяв там хаос, мы незаметно подменим их ценности на фальшивые и заставим их в эти фальшивые ценности поверить! Как, спрашиваешь? Как?!

Мы их воспитаем! Мы их наделаем столько, сколько надо! И вот тогда, вот потом… со всех сторон — снаружи и изнутри — мы и приступим к разложению… сейчас, конечно, монолитного, как любят повторять ваши правители, общества. Мы, как черви, разъедим этот монолит, продырявим его. Молчи! — взревел Лахновский, услышав не голос, а скрип стула под Полиповым. — И слушай! Общими силами мы низведем все ваши исторические авторитеты ваших философов, ученых, писателей, художников — всех духовных и нравственных идолов, которыми когда-то гордился народ, которым поклонялся, до примитива.

И когда таких, кому это безразлично, будет много, дело сделается быстро. Всю историю России, историю народа мы будем трактовать как бездуховную, как царство сплошного мракобесия и реакции. Постепенно, шаг за шагом, мы вытравим историческую память у всех людей. А с народом, лишенным такой памяти, можно делать что угодно. Народ, переставший гордиться прошлым, забывший прошлое, не будет понимать и настоящего. Он станет равнодушным ко всему, отупеет и в конце концов превратится в стадо… скотов. Что и требуется! Что и требуется!»

В киноверсии монолог отличается, роль Лахновского блестяще исполнил Олег Басилашвили. Тут даже и добавить нечего, насколько пророческими оказались его слова...

"Тот, кто любит, должен разделять участь того, кого он любит". Олег Басилашвили

Родился Олег Басилашвили 26 сентября 1934 года в Москве. Отца звали Валериан Басилашвили, он занимал должность директора Московского техникума связи, мама Ирина Ильинская прославилась в области филологии, выпустила учебник русского языка для педагогов, была автором нескольких книг. Не менее известными были и их предки. Дед по материнской линии – Сергей Ильинский, был архитектором, автором проектов нескольких храмов. Дед по отцовской линии – Ношреван Басилов, служил полицейским надзирателем в Тифлисе. Прадед Кайхосро Басилов владел землями в селе Карби. Только отец носил фамилию Басилашвили, все остальные родственники были Басиловыми, но в переводе с грузинского звучание у них было одинаковым – потомок Басила.

Семья Басилашвили была большая и дружная. Кроме родителей, у Олега был сводный брат Жора, бабушка и дедушка, все вместе они жили в одном из старых домов Покровки. Главенство в семье принадлежало бабушке. Именно Ольга Николаевна следила за поддержанием порядка и чистоты в доме, создавала уют и комфорт. Женщина много времени проводила с внуками, вплотную занималась их воспитанием, даже иногда наказывала их, но не слишком сурово.

В годы войны семья Басилашвили эвакуировалась в Тбилиси. Самым сильным воспоминанием тех лет оказалось чувство голода, которое преследовало мальчика всегда. К тому же ослабленный организм Олега плохо сопротивлялся разным заболеваниям, и он подхватил туберкулез, который едва удалось преодолеть. Очень многие в те годы умирали именно по этой причине. В войну пропал и старший брат Олега – Георгий. Он получил звание капитан, был ранен, лечился в госпитале, и после ранения направлялся в тыл, но до места назначения так и не доехал. С тех пор его никто не видел.

В 1943 году все, кроме Жоры, который пропал без вести на войне, вернулись в Москву. Семья вернулась в родные три комнаты на Покровке. Олега отдали в третий класс столичной школы, но мальчик, которому школьные предметы давались трудно, мечтал о театре.

В интервью артист рассказывал, что не испытывал от учебы радости, так как школьная система его угнетала. Мальчику плохо давались точные науки. Кроме того, еще в 10-м классе юный Басилашвили прослыл неблагонадежным, когда написал о произведении «Золотой теленок», запрещенном тогда в СССР, хвалебный отзыв. Уроки рисования в художественной академии тоже закончились трагикомичным эпизодом: Олега обвинили в подражании постимпрессионизму и выгнали.

Однако желание прикоснуться к миру искусства было сильнее, чем идеологические ограничения. Юноша обожал Художественный театр, ходил на каждый спектакль, участвовал в самодеятельности. В итоге рискнул подать заявление в Школу-студию МХАТ и поступил с первого раза. В числе одногруппников — Михаил Козаков, Владимир Любимов, Евгений Евстигнеев и Татьяна Доронина.

После окончания школы он направился в драматический театр Сталинграда. В 1959 году Олег с молодой женой, Татьяной Дорониной,перебрались в Ленинград. Они совместно трудились в театре имени Ленинского комсомола, через некоторое время получили предложение от Большого Драматического театра. В 1963 супруги расстались

Работая в театре, актёр лучше всего раскрывался в комедийных ролях. Его персонажи отличались тонкой иронией, некоторой отстранённостью. Олега Валериановича по праву называют мастером перевоплощения, ведь его образы абсолютно не похожи друг на друга. Лучшими актёрскими работами считаются такие роли, как Хлестаков в пьесе «Ревизор», Серпуховский из «Истории лошади», Джингль из постановки «Пиквикский клуб» и другие.

Особенно выделяют критики образ Войницкого из бессмертной повести Чехова «Дядя Ваня». Басилашвили удалось передать все тонкости характера персонажа, описанного писателем. Сам артист считает своим успехом сыгранную роль в пьесе Шукшина «Энергичные люди».

На счету артиста множество разноплановых ролей, демонстрирующих его широкий творческий диапазон. Впервые Басилашвили появился на экране в возрасте 5 лет. Мальчик с мамой прогуливались по Чистопрудному бульвару во время съёмок фильма «Подкидыш». Для массовки нужны были дети. Его попросили побегать и покататься на велосипеде. Так его сняли в кино. Эпизод в картине занял всего несколько секунд.

Дебют Басилашвили на большом экране состоялся ещё в 1956 году в картине Григория Никулина «Невеста». Но его роль была скорее эпизодической, поэтому появление артиста не вызвало ажиотажа среди зрителей. И только семидесятые годы стали для актёра прорывом в области кино. Именно тогда режиссёры стали приглашать его на главные роли. Одним из первых ярких образов стал Лахновский в сериале «Вечный зов».

В 1985 году актёр сыграл главную роль в мелодраме «Вокзал для двоих», его партнершей по съёмкам стала популярнейшая Людмила Гурченко. Впоследствии Олег Валерианович нередко называл именно её своей любимой актрисой. Примечательно, что он не ограничивался актёрской деятельностью, выступая часто в качестве соавтора сценария и сорежиссёра. В интервью артист сообщал, что никогда не соглашался играть антипатичных ему персонажей. Все картины вызывали у него неподдельный интерес, хотя своей работой Басилашвили доволен далеко не всегда.

Конечно же, большинство людей помнит Самохвалова из ленты «Служебный роман», которого также сыграл Олег Валерианович. Благодаря этой комедии он стал известным на весь СССР, но ненадолго стал заложником амплуа антигероя. Но уже в 1985 актера пригласили в мини-сериал «Противостояние», где он сыграл всецело положительного полковника Владислава Костенко.

Даже в девяностые годы Басилашвили продолжал съёмки. Одним из его приятелей был знаменитый Эльдар Рязанов, поэтому он принял участие в его картине «Предсказание», несмотря на дефолт. В 2005 году Олег снова доказал своё мастерство, сыграв роль Воланда в нашумевшей экранизации романа «Мастер и Маргарита».

За два года до этого он участвовал в съёмках другого сериала по роману Федора Достоевского «Идиот». Незадолго перед съёмками Олег Валерианович попал в аварию, но это не помешало ему выйти на площадку сразу же их больницы. На сегодняшний день актёр продолжает по мере своего здоровья и возможностей играть в театре и кино.

Первый раз Олег Басилашвили женился в 1955-м на своей однокурснице Татьяне Дорониной. Они были молодыми, влюблёнными, весёлыми студентами-третьекурсниками, которым казалось, что у них впереди долгая семейная жизнь. Но спустя всего восемь лет, они поняли, что чувства испарились, и решили подать на развод. Супруги сумели сохранить нормальные отношения, и не предъявлять другу другу претензии и обиды. Детей в этом браке не было.

Через некоторое время Олег Басилашвили встретил женщину, которая полностью изменила его личную жизнь. Это была журналистка Галина Мшанская. На протяжении двух лет они были гражданскими супругами, а потом официально оформили свои отношения. В этом браке у актёра родились две дочери – Ольга и Ксения. Супруги прожили вместе много лет, и в 2011-м отпраздновали золотой юбилей. Праздник был скромным, на нем присутствовали только самые родные – дочери и внучка Мариника, которая родилась в 2009-м. У девочки очень редкое имя, и в переводе означает госпожа Победа. В 2013-м семья пополнилась ещё одним членом – у Ксении родился мальчик, названный Тимофеем

P.S: Я продолжаю тематику про советских актеров и актрис. А для любителей СССР вы найдете интнресные посты в профиле. Спасибо подписчикам за поддержку рубрики и донаты. С вашей помощью канал станет еще лучше)))

P.S 2: Пишите в коментариях какие ваши любимые актеры, а я поищу для вас интересные факты из жизни)))

Бег по кругу...

Сейчас и представить невозможно, что в "Осеннем марафоне" (1979 год) в роли Бузыкина,

который мечется между женой и любовницей,

был бы не Олег Басилашвили, а кто-то другой.

(любопытно, что режиссёр фильма Георгий Данелия в своей книжке "Тостуемый пьёт до дна"

фамилию этого актёра не называет).

Потому что отказался от идеи снимать его: когда сценарий был готов, Данелия понял, что совсем не видит в роли Бузыкина "того актёра", под которого писалась роль...

Про Олега Басилашвили ему сразу сказала его помощница по подбору актёров (сейчас это называется кастинг),

мол, эта роль словно для Басилашвили написана, нужно его вызывать на пробы.

Но Данелия отказался наотрез: в театре Басилашвили он не видел, а в кино - видел в фильме Рязанова.

(Надо полагать, это был фильм "Служебный роман", 1977 год, Басилашвили - уверенный в себе красавец-карьерист Самохвалов).

Словом, тогда почти все ведущие актёры этого возраста побывали на пробах на роль Бузыкина. Всё не то, не то...

Пока Елена Судакова (та самая помощница) просто однажды утром завела Басилашвили в кабинет к Данелия и сказала,

что вечером Басилашвили может сняться у них для пробы.

Просто поставила перед фактом.

Но Данелия всё равно "не видел" Басилашвили в роли Бузыкина.

"Сидит напротив меня красивый, самоуверенный, с хорошо поставленным голосом сорокалетний мужчина.

Конечно, он не годится на роль скромного, беспомощного и безвольного переводчика Бузыкина..."

Отказать решил вечером, после проб.

А пока он поехал по делам и подвёз (по пути) Басилашвили к дому его мамы.

"Мы проехали метров пятьдесят, и машина остановилась на красном светофоре.

Я посмотрел в зеркало заднего вида. Вижу, стоит сутулый человек и не знает, как перейти улицу.

То дойдёт до середины, то вернётся на тротуар.

Вечером на пробы я уже ехал с другим настроем" (из книги Данелия "Тостуемый пьёт до дна")