Лжедмитрий. Что не так с этим прозвищем с точки зрения русского языка?

У нас тут не исторический канал, но мы полагаем, что развернутую справку о том, кто такой Лжедмитрий и какую роль он сыграл в бурных событиях начала XVII века, можно не давать. Все и так знают о том, что это был самозванец, выдававший себя за чудесно спасшегося царевича Дмитрия, последнего законного наследника династии Рюриковичей.

А давайте представим себе гипотетическую ситуацию в наши дни. Исчез, допустим, загадочным образом глава крупной корпорации по имени Дмитрий. И вдруг появляется его двойник, который встает во главе компании и замещает предшественника на всех совещаниях. При этом он выдает себя за бесследно пропавшего главу, но у сотрудников начинают закрадываться подозрения. Подменили!

Как они будут называть этого двойника? Лжедмитрий? С точки зрения современного русского языка такое написание является неверным.

Ошибка в том, что приставка “лже-” с именами собственными пишется через дефис (и с маленькой буквы). Поэтому на самом деле прозорливым сотрудникам нужно называть обманщика так: лже-Дмитрий. А если бы гендира звали Юрием, Александром или Михаилом, то двойник получился бы лже-Юрием, лже-Александром или лже-Михаилом.

Интересно, что с именами нарицательными такая логика не работает. С ними приставка “лже-” просто сливается: лжеученый, лжемиллионер, лжесвидетель, лжеволшебник.

А может ли эта приставка писаться вообще отдельно, даже не через дефис? Как ни странно, да. Может!

Процитируем 153-й параграф “Правила русской орфографии и пунктуации” под редакцией Лопатина.

§ 153. Недопустимо слитное или дефисное написание с приставкой или первой частью сложного слова, если вторая часть содержит пробел, т. е. представляет собой сочетание слов. В этих случаях слитные или дефисные написания, рекомендуемые основными правилами, должны заменяться раздельными. Например, следует писать: лже доктор наук.

Вот так. У этой приставки есть целых три варианта написания. И путать одно с другим ни в коем случае нельзя, если вы не хотите показаться неграмотными.

Однако остается вопрос. А почему же в школьных учебниках истории, публицистических статьях и научных монографиях самозванец Гришка Отрепьев зовется Лжедмитрием, а не лже-Дмитрием? Мало того, его последователи (а был не только Лжедмитрий II, но и Лжедмитрий III и даже IV) тоже пишутся именно так, не по правилам.

Ответ очень простой. Потому что так исторически сложилось. Это написание зафиксировалось давным-давно, когда нормы еще не устоялись. И теперь сохраняется в качестве исключения.

Источник: Литинтерес (канал в ТГ, группа в ВК)

Лжедмитрии от нейросети

Лжедмитрий 1 .Душа Дмитрия каким-то образом переселилась в самозванца, и даже если он самозванец, то духовно это царевич

После похорон Лжедмитрия I по Москве поползли слухи о его воскрешении. Особо впечатлительные москвичи утверждали, что над могилой самозванца по ночам сияют и движутся таинственные огоньки, слышатся звуки бубнов и пение шаманов.

Лжедмитрий 2 . Дух Лжедмитрия I вселился в тело другого человека, чтобы вернуться к возлюбленной Марине Мнишек, победив смерть

Вечер пятницы

Телеграм - Мемдорфин

Дороги, которые не выбирали

Насчитал четыре маршрута, которыми во времена Московского княжества и первых лет царства добирались в Москву иностранцы из Европы и Азии.

Первый — южный маршрут. Старинный знаменитый Изюмский шлях, путь по междуречью Дона и Волги. Этим маршрутом чаще приходили к Москве с недобрыми намерениями то из Золотой Орды, то из Большой Орды, то из Крыма. Проходил он через рязанские земли к Оке, где ее пересекали либо в Серпухове, либо в Кашире. Более подробно о том, где были стоянки сказать не могу, т. к. каждый раз это зависело от намерений и возможностей наступавших и оборонявшихся. Наиболее известно два места вблизи столицы, где останавливались «незванные гости» на отдых в случае их успеха. Это Коломенское и Котлы (ныне — район метро Нагатинская). В случае же неуспеха обычно дальше Оки не проходили.

Московия была «закрытой» территорией для европейцев. Карты, которые тщились составлять шпионы, были весьма приблизительными, т. к. рисовались с чьих-то слов, да и наврать чужеземцу за его же деньги — святое православное дело! Потому путешествующие старались фиксировать расстояния и сроки, потребовавшиеся на их преодоление.

Передвигаться по Руси без особого разрешения было невозможно. Все немногие тогда пути, эти «международные шоссе» древнего времени, строго охранялись. Так же, как и внутренние дороги. И, бывало, въехать проще, чем выехать.

Международные контакты с европейцами происходили на уровне посольств и торговых миссий. При этом контакты с ближайшими соседями на западе то и дело прерывались войнами. Наиболее регулярными были контакты с теми, кто находился вне ареала возможных военных действий — англичанами, датчанами, голландцами.

Эти ездили маршрутом: из Архангельска, через Вологду, до Переславля-Залесского. Далее путешествовавшие оставили нам подробные сведения маршрута приближения к столице с этого направления. Потому что после Переславля-Залесского их движение контролировалось и регулировалось распоряжениями из Москвы. Назначался маршрут, указывались места стоянки и длительность остановок.

«1 декабря я выехал из Вологды в почтовых санях. Дорога из Вологды в Москву идет так: до Комельского 27 верст — до Ольмора 25 верст — до Вознесенской 30 верст — до Ярославля 30 верст. Оттуда до Ростова 50 верст — до Рогарина 30 верст — до Переславля 10 верст. Оттуда до Дубны 30 верст — до Городка (Радонеж) 30 верст — до Учи (река) 30 верст — до Москвы 25 верст. Сюда я приехал 6 декабря. Между Вологдой и Москвой 14 почтовых станций (ям)» А. Дженкинсон, английский купец и дипломат, несколько раз бывал в Москве во времена Ивана Грозного.

Простое сложение расстояний, указанных им, дает цифру 317. Какими верстами мерил расстояние этот англичанин не известно. Сейчас расстояние между, например, Ростовом и Переславлем составляет 70 км. Дженкинсон указывает 40 верст. Очень неточно, т. к. неизвестно, как шла дорога 500 лет назад, но примерно его верста равна 1,75 километра. От Вологды до Ярославля сейчас 195 км, англичанин указал 112. 195:112 = 1,74. Можно считать, что он был достаточно точен в своих измерениях.

Другой англичанин, Дж. Уилкинс, оказавшийся в Москве в начале Смутного времени, прибыл тем же маршрутом, но по дороге, после остановки на Дубне, посетил Троице-Сергиеву Лавру. В дальнейшем указал маршрут с остановками: Братчина-Ростокино-Москва. По его мнению, «Ростокино лежит в 5 верстах от Москвы». Сейчас от центра московского района Ростокино до Сухаревской площади, где при Годунове проходило первое оборонительное кольцо Москвы, менее 9 км. И этот вычислитель достаточно точен, его «верста» = примерно 1,75 км.

Современные справочники указывают, что английская миля равна 1, 609 км. В то время как верста = 1,067 км. Таким образом, в доступных переводах этих авторов допущено не корректное обозначение единиц длины. Учитывая, что дороги с тех времен не могли стать длиннее, а наоборот, короче, могли, предполагаю, вместо верст в оригиналах указаны мили.

Сейчас уже невозможно найти все те пункты, где происходили стоянки путешественников. Некоторые старинные населенные пункты не сохранились. Интересно указание на стоянку на Дубне. Да, маршрут пересекает реку Дубна примерно посередине дистанции от Переславля до Лавры. Но был ли в том месте населенный пункт или это была лишь обустроенная дорожная станция у реки, выяснить мне не удалось. Описание этого места в просмотренных мной мемуарах отсутствует, а место стоянки указывается как «на реке».

Скандинавы ездили в Москву другой дорогой. Достаточно точные указания маршрута в воспоминаниях путешествовавших начинаются от Твери. Обязательно проезжали Клин. Отсюда и начиналось управление их дальнейшим маршрутом. Если посольство было важным, а в Москве почему-либо не успевали подготовить достойную встречу, маршрут удлиняли, чтобы выиграть время. Так случилось, например, когда, по приглашению Годунова, в Москву ехал датский королевич Иоанн. От Клина его повезли на запад, в сторону Лотошино на Ламе и на неделю погрузили в пьянство.

Интересно, что почти все путешественники перед Клином имели обустроенную стоянку в Завидово. Так что, эта местность уже несколько столетий служит «по правительственной линии». На этом маршруте последней стоянкой перед въездом в Москву было село Черкизово. Не то Черкизово, что ныне район Москвы, а то, что располагалось где-то в современном городе Химки. Сёл с таким названием вокруг Москвы было несколько. Их название производят от имени первого владельца — Сергиз, так звали по-русски высокопоставленного ордынца, эмигрировавшего в Москву и принявшего христианство во времена Дмитрия Донского. Предполагают в нем армянское происхождение, но лишь на основании имени (аутентичное: Саргис, Саркис), более точных сведений нет.

Во время, когда Иван IV жил в Александровской слободе, ехавшие к нему, в Клину поворачивали на восток и двигались через Дмитров и Троицу, минуя Москву (датчанин Я. Ульфельд, 1578).

Из центральной и южной Европы в Москву ездили через Польшу. На этом маршруте ближними к Москве местами стоянок называются: Можайск — Кубинка — Вязёмы. Последним местом, где дожидались разрешения на въезд в столицу, была деревня Мамоново. Сейчас этот топоним можно увидеть на въезде со стороны Москвы в город Одинцово. Название этого места как будто намекает на благополучие, богатство. Однако, останавливавшийся в нем в 1698 г. австрийский дипломат указывает в воспоминаниях на его бедность. Впрочем, это название возводят к можайскому боярину Мамону (XV в.), а значение термина «мамон» в старорусском языке скорее ругательное — стяжатель.

Интересное место на этом маршруте — Вязёмы, где при Борисе Годунове был построен путевой дворец. В нем некоторое время проживала Марина Мнишек, пока Лжедмитрий I готовил ей торжественную встречу в Москве. По свидетельству ее спутников, место Марине очень понравилось. Тот путевой дворец не сохранился. На этом месте сейчас музей с дворцовым комплексом XVIII-XIX в. в., Однако, церковь при дворце еще с тех, годуновских времен.

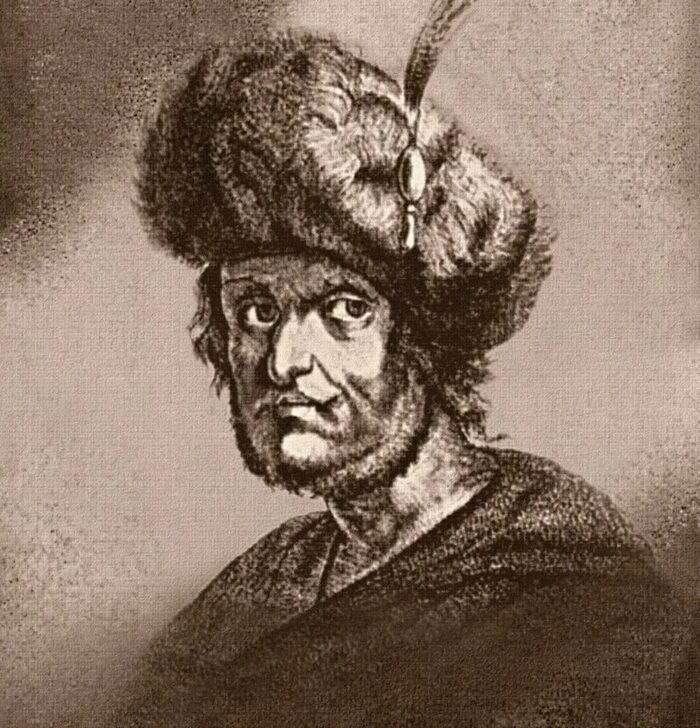

"Тушинский вор". Лжедмитрий II

В 1607 году самозванцы на Руси росли как грибы после летнего дождя: В польском Самборе сидел Михаил Молчанов, выдававший себя за свергнутого Лжедмитрия I. В России вместе с Иваном Болотниковым за его интересы сражался Илейка Муромец, представлявшийся Петром, сыном царя Фёдора Ивановича. После разгрома восстания Болотникова ( Смутное время. Восстание Болотникова и Лже-Петр ) и убийства Илейки, в Литве объявился новый Лже-Петр, уже выдававший себя за казненного "Петра". В разных районах страны также орудовали Лжецаревич Август, якобы сын Ивана Грозного (под маской самозванца скрывался, видимо, один из беглых московских бояр), лжецаревич Лаврентий - "внук" Грозного (беглый холоп, собравший вокруг себя отряды казаков), еще один "сын" Федора Иоанновича лжецаревич Фёдор (беглый крестьянин, возглавлявший отряд донских казаков). Помимо них были еще Лжецаревичи Мартын, Клементий, Семен Савелий, Василий Ерошка, Гаврилка, Осиновик - каждый из которых был атаманом казачьего отряда. Однако большинство этих прекрасных товарищей казнил еще один самозванец, ставший впоследствии известным под именем Лжедмитрий II.

Сидевший в Самборе Молчанов прекрасно осознавал, что вся московская знать прекрасно знает его в лицо, и на родине у него не получится выдать себя за воскресшего Дмитрия, а значит, нужно было найти более подходящую кандидатуру. В январе 1607 года заговорщики сумели найти на территории нынешней Белоруссии человека, походившего внешностью на Лжедмитрия I. Личность этого человека до сих пор окутана тайной. Согласно версии, основаванной на расследовании, проведенным иезуитами, это был школьный учитель из города Шклов по фамилии Богданко. Данному персонажу за "некие проступки" грозила тюрьма, и в обмен на свободу агенты заговорщиков предложили ему сыграть роль выжившего царя. Богданко поначалу согласился и даже составил свой первый манифест к Василию Шуйскому, однако, испугавшись возможных последствий, вскоре бежал из-под опеки мятежников. Через несколько месяцев его нашли в городе Пропойск. Приспешники Молчанова и компании бросили его в тюрьму под видом «русского шпиона» и во второй раз предоставили выбор - заключение или роль московского царя. Самозванец вновь согласился примерить на себя "корону". В мае 1607 года его войско, состоявшее из польских наемников и казаков, вступило на русскую землю.

Изначально самозванец отправился в Россию под именем Андрея Нагого, родственника царя "Дмитрия Иоанновича". Его войско разбило лагерь в Стародубе, где сам самозванец стал распространять слухи, что царь Дмитрий жив и скоро явится. Вскоре горожане пригрозили "Нагому" пытками и потребовали рассказать, где же скрывается царь. В ответ самозванец обрушился на толпу бранью, обвиняя их в близорукости и нежелании распознать истинного Государя. Стародубцы, немного подумав, поверили в речь ожившего государя и присягнули Лжедмитрию II. Весть о втором пришествии "царевича Дмитрия" быстро распространилась по округе, и вскоре самозванцу присягнуло большинство южных городов. Также в распоряжении Лжедмитрия прибыло подкрепление из Польши, в которой в это время устроили свое Смутное время с рокошом и шляхтой...

Рокош - официальное восстание против короля, на которое имела право знать во имя защиты своих прав и свобод. Шляхтичи организовали мятеж, выступая за ограничение власти короля Сигизмунда и недопущения войны против Швеции, на чью корону тот претендовал. После разгрома войска восставших в Битве под Гузовом многие мятежники были вынуждены бежать из Польши в Россию. В числе них был Александр Лисовский со своими людьми, которые поступили на службу в армию к Лжедмитрию II и обязались служить ему без платы в качестве добровольцев. Правда, после утверждения «Дмитрия» на престоле он должен был выплатить им 100 000 дукатов или позволить собирать в свою пользу налоги в Северской и Рязанской землях. Однако до возможного воцарения Дмитрия было далеко, а денег полякам хотелось уже сейчас, в связи с чем "лисовчики" устроили на территории России кровавый террор. Батько Лисовчик держал в своей банде железную дисциплину и любое неподчинение карал смертью. Его отряд, состоявший из легкой кавалерии без обоза и артиллерии, мог фантастически быстро преодолевать большие расстояния. В жажде наживы буйные поляки грабили города и вырезали в них все население, не щадя даже женщин и детей. Также Лисовский стал первым, кто ввёл на территории России тактику партизанских боевых действий, характеризующуюся внезапными налетами на противника и столь же быстрым отходом в случае неудачи. Скрытность передвижения обеспечивалась убийством всех, кто попадался на пути. В результате своей деятельности "Лисовчики" получили дурную славу и наводили кромешный ужас на местное население.

10 сентября армия Лжедмитрия численностью около 3000 человек выдвинулась из Стародуба в сторону Тулы на помощь осажденному войску Болотникова. По пути мятежники разгромили царские войска воеводы Литвинова-Мосальского, взяли несколько городов и уже выши на ближайшие подступы к Туле, однако там до них дошли вести, что город пал и войско Болотникова взято в плен. Армия самозванца отступила к Брянску, где стала решительно разрастаться. Сначала к ней присоединились остатки армии Болотникова - согласно договору сдачи Тулы, царь Василий Шуйский простил болотниковцев и отправил их осаждать Калугу. Однако вскоре их четырёхтысячный отряд поднял мятеж и ушёл под знамёна самозванца... Затем прибыли донские казаки во главе с еще одним самозванцем —«сыном» царя Фёдора I Иоанновича. Лжедмитрий II зачислил казаков в свое войско, а «племянника» приказал повесить. В Польше Сигизмунд окончательно подавил мятеж против себя, и в стране освободилась куча солдат, многие из которых также прибыли в стан русского "царя" в качестве наемников. В результате войско самозванца разрослось до численности около 30 000 человек.

Переждав зиму в Орле, в марте 1608 года армия Лжедмитрия II двинулась на Москву. 30 марта отряды Лисовского разгромили царскую армию в Битве при Зарайске, после чего захватили под свой контроль Михайлов и Коломну. 30 апреля 13-тысячное войско мятежников сошлось с царской армией численностью 30 000 человек в Болховском сражении. Командующий войском самозванца польский военачальник Роман Рожинский в ходе битвы прибегнул к хитрости - он приказал своим отрядам ударить во фланг царской армии, при чем включил в эти отряды обозные телеги, укрепив на них боевые знамёна, чтобы русским воинам казалось, что армия Лжедмитрия куда больше, чем она была на самом деле. Воевода царской армии, брат царя Дмитрий Шуйский увидел, как него на него приближается огромная масса неприятельского войска. При чем в поднявшейся пыли невозможно было оценить примерную численность противника, однако большое количество знамен, возвышавшихся над пылевым облаком, вселяло тревогу в душу воеводы. На всякий случай Шуйский приказал отвести артиллерию в тыл, чтобы ею не овладел неприятель. Этот приказ посеял панику и неразбериху в правительственных войсках, подумавших, что началось отступление. Этим немедленно воспользовался противник, который перешёл в решительное наступление и обратил войско Шуйского в бегство.

Слухи о разгроме царской армии быстро распространились по округе, и вскоре Лжедмитрию II присягнули Козельск, Калуга, Звенигород и Тула, которая ещё совсем недавно целовала крест царю Василию. Очевидец и хронист Смуты Конрад Буссов заметил, что если бы Лжедмитрий II после болховской битвы не медля подошёл к столице, то находившиеся в ужасе москвичи сдались бы ему без боя. Однако самозванец предпочел сначала укрепить свои позиции, взяв несколько подмосковных городов. Тем не менее, в июне войска "Дмитрия" разбили лагерь в Тушино, всего в 20 км от Москвы, и взяли столицу в осаду. Почти сразу же с появлением "царя Дмитрия" на горизонте на его сторону из Москвы перебежали больше 10 князей. Впоследствии из них была составлена "воровская" боярская дума, в которой вперемешку с представителями знатных родов заседали крестьянин Иван Фёдорович Наумов и предводитель донских казаков Иван Заруцкий. По образцу Москвы в Тушино был организован двор и правительство, учреждена "государственная" казна и стала чеканиться собственная монета. С этого момента в России было два царя, две Боярские думы, два патриарха (Лжедмитрий назначил на должность патриарха Филарета Романова, отца будущего царя Михаила) и две администрации. Фактическая же власть над Россией перешла в руки Лжедмитрия, а точнее в руки поляков, которые управляли самозванецем как марионеткой. "Дмитрий Иоаннович" раздавал землю дворянам, рассматривал жалобы, встречал иностранных послов. Под его влияние перешло большинство городов страны, в то время как официальный царь Василий Шуйский был заперт в Москве и упустил контроль над своим царством. Из крупных центров верными Шуйскому остались только Смоленск, Великий Новгород, Переславль-Рязанский, Нижний Новгород и Казань. Для полного счастья "царю Дмитрию" оставалось вернуть себе свою царицу...

Марина Мнишек, чудом пережившая резню, устроенную во время свержения Лжедмитрия I со всеми родственниками была сослана в Ярославль. В июле 1608 года Шуйский заключил договор с послами короля Сигизмунда III, согласно которому Польша должна была отозвать всех поддерживающих Лжедмитрия поляков, а Марину Мнишек обязать не признавать "вора" своим мужем и не именовать себя российской государыней. Мнишеки дали слово, что покинут пределы России, и Василий IV снарядил отряд, чтобы проводить их до границы. Однако все планы московского царя рухнули - большинство польской знати отказалось покинуть лагерь самозванца и, наоборот, только пополняло его все новыми польскими наемниками. В августе по дороге к Польше людьми Лжедмитрия была перехвачена и отбита у отряда Шуйского Марина Мнишек. Вскоре она вместе со своим отцом была доставлена в Тушино. Марина долго отказывалась признавать в самозванце своего мужа, однако после письменного обещания "Дмитрия" о том, что после вступления на престол он передаст своему тестю Юрию Мнишеку 30 000 рублей и Северское княжество с 14 городами, Марина Мнишек «признала» в Тушинском воре своего покойного мужа Лжедмитрия I и тайно с ним обвенчалась.

Поняв, что договор с поляками провалился, Шуйский обратился за помощью к их врагам шведам: 28 февраля 1609 года в Выборге был подписан договор, согласно которому Россия отдавала шведам крепость Корела с ее уездом, а взамен Шуйский получал помощь 15-тысячного экспедиционного корпуса Якоба Делагарди.

В 1609-1610 годах объединенное русско-шведское войско под руководством Михаила Скопина-Шуйского и Якоба Делагарди одержало ряд побед над войсками Лжедмитрия, в результате чего многие северные города отложились от самозванца. Однако вступление в конфликт регулярных шведских войск вызвало возмущение польского короля Сигизмунда III, который вёл в это время войну со Швецией за отобранный у него своим дядей шведский престол. Летом 1609 года Польша объявила войну России, а уже в сентябре 1609 года король Сигизмунд III осадил город Смоленск...

Продолжение следует...

Смутное время. Восстание Болотникова и Лже-Петр

Спасибо @acethelittle , @user8264590, @user9067772 и таинственному пикабушнику за донаты, отправленные в поддержку моего блога!

После свержения Лжедмитрия трон захватил глава заговорщиков князь Василий Шуйский. Новый царь происходил из семьи, принадлежавшей к древнему роду суздальских князей, предком которых был Рюрик, а значит, династически мог считаться преемником Ивана Грозного. Василий претендовал на престол сразу после смерти сына Грозного Федора, однако тогда в этих притязаниях его сумел обойти Борис Годунов. В этот же раз серьезных конкурентов у него не было, и 1 июня 1606 года Шуйский торжественно венчался на царство под именем Василия IV.

Взойдя на престол, Василий пытался найти поддержку у знати путем ограничения собственной власти. Царь обещал править совместно с Боярской думой и Земским собором, а также принёс присягу, в которой обещал судить всех по правде, не слушать доносов и никого не предавать смерти, не посоветовавшись с боярами. Чтобы показать народу, что недавно свергнутый царь был самозванцем, из Углича в Москву перенесли мощи настоящего царевича Дмитрия. Однако в народе активно гуляли слухи, что Дмитрию удалось спастись, ведь царь был убит небольшой кучкой заговорщиков, а вскоре после выставление его тела на всеобщий позор на торговой площади, оно было изувечено и покрылось нечистотами. Очевидцев, видевших смерть царя своими глазами, было катастрофически мало. В результате среди приверженцев свергнутого царя стали ходить рассказы о том, как ему удалось спастись от «лихих бояр». Видевшие выставленное на рынке тело царя говорили, что маска не давала рассмотреть лицо, а волосы и ногти у трупа оказались чересчур длинными, при том, что царь коротко подстригся незадолго до свадьбы. Бывший царский секретарь утверждал, что на теле Дмитрий не нашлось приметного знака под левой грудью, который он якобы хорошо рассмотрел, когда мылся с царём в бане.

Через неделю после гибели Дмитрия в Москве появились «подмётные грамоты», якобы написанные спасшимся царём. Множество листков было прибито к воротам боярских домов, в них царь Дмитрий сообщал, что он "ушёл от убийства и сам Бог его от изменников спас". За распространением этих слухов стояли бывшие сподвижники Лжедмитрия, либо бежавшие, либо изгнанные Шуйским из Москвы. Один из них, князь Григорий Петрович Шаховской, был выслан в Путивль, где немедленно принялся творить заговор против нового государя и задумал создать нового самозванца. Созвав жителей Путивля и окрестностей, он торжественно объявил им, что московские изменники — бояре умертвили вместо царевича Дмитрия совершенно другое лицо и что законный царь жив, скрывается и ждёт помощи от своих подданных. Город быстро восстал, а за ним поднялась и вся северская область. Скоро к Шаховскому начали стекаться толпы, образуя народное ополчение. Народ требовал предъявить ему выжившего Дмитрия, и Шаховский принялся искать человека, который взял бы на себя эту роль, для чего обратился к еще одному стороннику погибшего Лжедмитрия Михаилу Молчанову. Молчанов по приказу самозванца принимал участие в убийстве царя Федора Годунова и впоследствии стал одним из самых близких приспешников Дмитрия. По свидетельствам хрониста, Лжедмитрий I и Молчанов совместно предавались грубому разврату с женщинами, насильно захваченными на улицах по приказу самозванца. После убийства узурпатора Молчанов был бит кнутом, после чего сумел бежать из Москвы в Речь Посполитую, где стал выдавать себя за царя Дмитрия, спасшегося во время восстания.

Летом 1606 года польский пристав говорил пересекшим границу послам царя Василия Шуйского: «государь ваш Дмитрий, которого вы называете убитым, жив и скрывается у жены Юрия Мнишка. Глава посольства князь Григорий Волконский ответил, что это самозванец Михаил Молчанов, а в качестве проверки предложил осмотреть спину претендента, где должны были быть следы кнута... Вскоре в польском Самборе Молчанов встретился с Иваном Болотниковым, в будущем сыгравшего значительную роль в событиях Смутного времени. О происхождении Ивана достоверно неизвестно. Существует лишь один исторический источник, описывающий ранний этап биографии Болотникова. В мемуарах немецкого офицера, состоявшего на службе у Лжедмитриев, Конрада Буссова сообщается, что Иван Болотников был холопом князя Телятевского и в молодости бежал от своего господина в степь к казакам. Там он попал в плен к крымским татарам и был продан в рабство туркам, где несколько лет он провёл на галерах в качестве гребца-невольника. После проигранного турками морского боя с христианскими кораблями Иван был освобождён и направился в Венецию, где проживал в немецком торговом подворье. Там до него дошли рассказы об удивительных событиях, происходивших в России. Иван принял решение вернуться на родину, чтобы поучаствовать в наведении порядка в родном отечестве. Слухи о спасении царя Дмитрия привели Болотникова в Самбор, где у него произошла встреча с Молчановым. Бывший приспешник Лжедмитрия I представился Болотникову царем и предложил стать ему своим воеводой. Иван согласился и как ставленник царя отправился на помощь князю Шаховскому. Прибыв в Путивль, Болотников был назначен командующим ополчением и начал поход на Москву.

На борьбу с восставшими царь Шуйский выслал войска, возглавляемые воеводами Юрием Никитичем Трубецким и Иваном Михайловичем Воротынским. Отряд Трубецкого отправился под Кромы, располагавшемся на пути из Северской земли в столицу. Воротынский же поехал карать перешедший на сторону мятежников город Елец. Первое боестолкновение войск мятежников с царской армией произошло в августе 1606 года в Битве под Кромами, в которой армия Шуйского потерпела поражение и была вынуждена отойти к Орлу. В свою очередь отряды Воротынского также были биты под Ельцом и начали отступление в сторону Тулы. Мятежники перешли в решительное наступление на столицу и в октябре 1606 года подошли к Коломне. Сходу захватив городской посад и оставив часть войск на осаду кремля, Болотников с основными силами отправился в Москву. Разбив по пути правительственные войска, 22 октября Болотников достиг села Коломенское в 7км от Москвы. Здесь он разбил лагерь и принялся рассылать по столицы грамоты, агитируя бедноту восстать против богатых и присягнуть законному государю Дмитрию Ивановичу.

Ополчение Болотникова фактически осадило столицу, и москвичи уже готовы были сдаться, прося только показать им царя Дмитрия. Однако выживший царь все никак не являлся, и многие горожане стали выражать сомнение в существовании Дмитрия, переходя на сторону Шуйского. В самом войске Болотникова также началась грызня, и в итоге произошел раскол: один лагерь составили дворяне и дети боярские, другой — холопы, казаки и прочие люди. В результате разногласий на сторону Шуйского перешло несколько военачальников со своими отрядами из мятежного ополчения, Видя, что его лагерь тает на глазах, Болотников решил форсировать события. Он пытался взять штурмом Симонов монастырь, но был отброшен с большими потерями. После этого войска Шуйского перешли в нападение и изгнали армию Болотникова из лагеря под Москвой. Предводитель мятежников с остатками сил бежал в Калугу, где их вскоре осадила царская армия. На помощь осаждённым мятежникам стали стекаться их сторонники. В частности блокаду пытались прорвать силы Илейки Муромца - еще одного самозванца, выдававшего себя за царевича Петра Фёдоровича - в действительности никогда не существовавшего сына царя Фёдора I Ивановича.

У Федора была дочь, и, по версии самозванца, царица Ирина родила на самом деле сына Петра, но опасаясь козней знати, подменила его девочкой по имени Феодосия. Настоящего же наследника отдали на воспитание некой вдове. Повзрослевший царевич ушёл в Астрахань, где его приняли в казаки. В дальнейшем он узнал о воцарении своего «дяди» Дмитрия и решил пробраться к нему в Москву. В столицу, по собственным уверениям, он прибыл на следующий день после гибели Лжедмитрия. В Путивле о Лже-Петре узнал Шаховский, которому требовалось для успокоения народа предоставить тому хоть кого-то в качестве представителя царской крови. В ноябре 1606 года "Петр" со своим войском из нескольких тысяч терских и волжских казаков вступил в Путивль, которые вскоре захватили всю власть в городе. Лже-Пётр всем своим видом, речью и манерами выдавал своё простонародное происхождение, а многие служивые люди узнавали в придворных самозванца своих бывших холопов. В результате для укрепления своей власти самозванец развязал против знати жестокий террор. Лже-царевич возродил любимую Иваном Грозным «медвежью забаву», когда пленных дворян травили в загородке медведями или, зашив в медвежьи шкуры, спускали на них собак.

В результате репрессий погибли несколько десятков знатных персон. Из Путивля войска лже-царевича отправились в Северские земли поднимать народ в поддержку «царя Дмитрия Ивановича» и «царевича Петра Федоровича». С этим войском, состоявшим из поляков, запорожских казаков и русских, насчитывающим 30 тысяч человек, он и подошел на выручку Болотникова к Калуге. В течении следующих месяцев стороны поочередно одерживали победы в столкновениях друг с другом, однако решительного преимущества добиться никому не удавалось. Решающая битва состоялась недалеко от села на реке Пчельна, где царские полки потерпели сокрушительное поражение и были вынуждены снять осаду Калуги. Армия Болотникова вновь двинулась на Москву. Войска Болотникова и лже-Петра пытались соединиться в районе Тулы, однако им на перерез вышло основное войско Шуйского. Неподалёку от Каширы болотниковцы, пытавшиеся обойти войско Шуйского и выйти на Москву, столкнулись с фланговой частью царской армии, возглавляемой Андреем Голицыным. В ходе сражения инициативу захватили повстанцы, начавшие теснить царские войска, однако воевода мятежников Телятин неожиданно предал своих товарищей и со своим 4-тысячным отрядом Болотникову ударил по его войску. Это событие, а также переправа через реку царской тяжёлой конницы, посеяло в повстанческом войске панику и заставило его бежать с поля боя в Тулу. В плен к правительственным войскам попало множество мятежников, в том числе и казачий отряд из 1700 человек, который успел зайти в тыл Шуйскому, но оказался отрезанным. Казаки, укрепившиеся в овраге, ещё более двух дней отчаянно отстреливались, однако, израсходовав порох, были взяты в плен и впоследствии казнены.

Укрывшийся в Туле лже-Петр, как и до этого в Путивле, развязал в городе кровавый террор против знати и духовенства. По воспоминаниям очевидцев, «вор Петрушка» имел за обыкновение казнить по десятку человек ежедневно. 12 июня года царские войска подошли к Туле и взяли город в осаду, который руководил лично царь Василий. При осаде царские войска перегородили плотиной протекавшую через город реку Упу и тем самым вызвали в городе наводнение, которое отрезало его от внешнего мира. В Туле начались болезни и голод, и жители решительно требовали от Болотникова рассказать правду о «царе», чье возвращение тот неоднократно обещал. Ответ Болотникова звучал так: Когда я прибыл из Венеции в Польшу, какой-то молодой человек примерно лет 25 позвал меня к себе и рассказал, что он царь Дмитрий. Он поведал, что ушел от мятежа и убийства, а убит вместо него один немец, который надел его платье. Он взял с меня присягу, что я буду ему верно служить, это я до сих пор и делал... Истинный он или нет, я не могу сказать, ибо на престоле в Москве я его не видел. По рассказам, он с виду точно такой, как тот, который сидел на престоле...

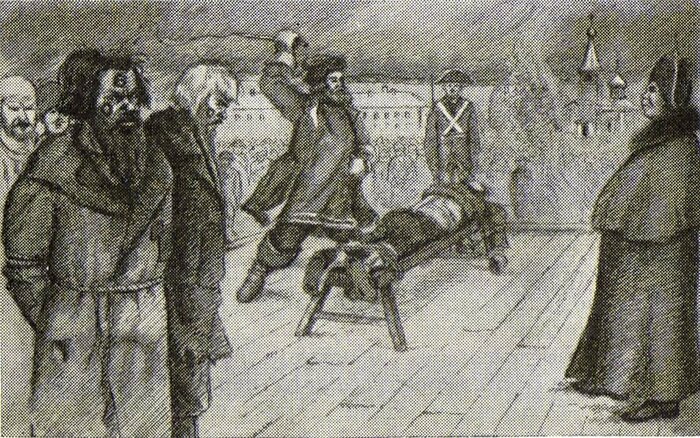

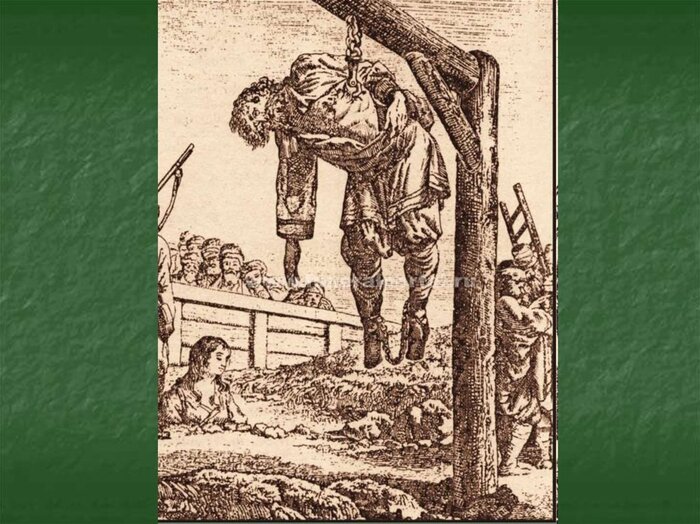

Подобный ответ вызвал разочарование у народа, и в городе усилилось влияние тех, кто готов был открыть ворота царским войскам, чтобы, выдать зачинщиков мятежа и выторговать для себя сохранение жизни и достояния. В итоге 10 октября Тульский кремль был без сопротивления взят царскими войсками. Захваченный в плен «царевич Пётр» был переправлен в Москву, где после признательных показаний о своем самозванстве был приговорен к повешению. Казнь совершилась у стен Данилова монастыря 12 января 1608 года. Многие очевидцы рассказывали, что "Петр Федорович"взойдя на лестницу, говорил кругом стоящему народу, что он на самом деле царский сын и за это убеждение готов умереть. После процедуры повешения "Петр", оставаясь живым, мотался на петле, тогда палач взял у близ стоявшего крестьянина дубину и ударил "царевича" по черепу, после чего тот умер.

Иван Болотников же был сослан в Каргополь, где его впоследствии ослепили и утопили. По легенде, Василий Шуйский пообещал «не пролить крови» согласившихся сдаться повстанцев и чтобы соблюсти своё обещание, при устроенных затем расправах над восставшими использовался «бескровный» способ казни — через утопление. Тучи над русским государством продолжались сгущаться...

Продолжение следует...