Создание первых отечественных винтокрылых машин обычно связывают с именем академика Б. Н. Юрьева, разработавшего конструкцию автомата перекоса. Непосредственно же конструированием летательных аппаратов занималась группа профессора МАИ А. М. Черемухина. Работы были начаты в конце 1928 года, а уже в сентябре 1930 года сам Черемухин совершил первые полеты.

Сначала он поднимался на высоту 10–15 м, а к концу осени поднялся на 50 м, превзойдя официальный мировой рекорд, установленном в том же году на итальянском геликоптере Асканио. А спустя два года вертолет ЦАГИ 1 — ЭА достиг и высоты 605 м! Однако долгое время об этом в мире никто не знал, поскольку испытания проводились в обстановке глубочайшей секретности, по ночам. Таково было распоряжение руководителей страны.

И в дальнейшем наши конструкторы не раз оказывались на самых передовых рубежах авиационной науки и техники. Так в 1947 году у нас была создана конструкторская группа во главе с Б. Я. Жеребцовым, Ю. С. Брагинским и Ю. Л. Старининым, которая занималась созданием реактивных вертолетов.

Параллельно с ними работал и коллектив ОКБ во главе с И. П. Братухиным, который в 1948 году начал разработку экспериментальной машины с двумя прямоточными двигателями, расположенными на несущем винте. Поскольку прямоточный двигатель не имеет стартовой тяги, предварительная раскрутка винта осуществлялась с помощью пороховых пиропатронов или от аэродромного стартера.

Однако работа так и не была доведена до конца. Реактивные вертолеты подобной схемы во всем мире показали себя достаточно неустойчивыми в полете, тема была закрыта и все сотрудники, ею занимавшиеся, были переведены на другие работы.

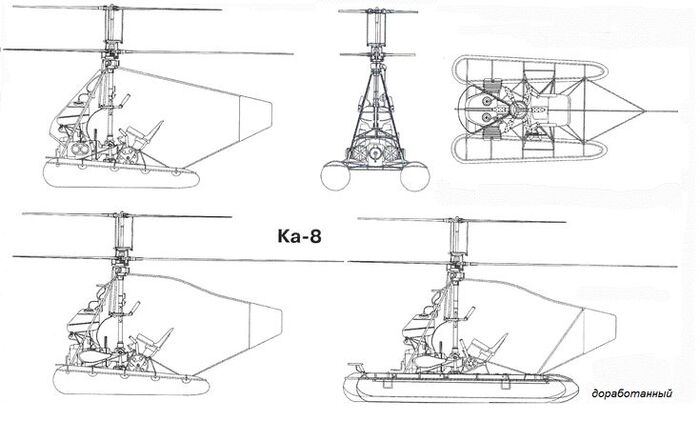

Вообще, в нашей стране вертолетостроение некоторое время пребывало в загоне, пока после окончания Второй мировой войны не обнаружилось, сколь значительных успехов добились в этой отрасли авиации немецкие конструкторы. Трофейная техника была тут же подвергнута самому тщательному анализу. И в стране в самые короткие сроки было организовано два СКБ. Одно из них, во главе с М. Л. Милем, стало создавать машины с несущим ротором и компенсирующим винтом на длинном хвосте. Другое, руководимое Н. И. Камовым, начало осваивать схему с двумя соосными винтами.

Причем как-то самом собой получилось, что милевские вертолеты стали использовать преимущественно над сушей, в то время как более компактные машины Камова больше приглянулись морякам в качестве палубной авиации.

Другие конструкторы принимали участие в создании вертолетной техники от случая к случаю. Так, например, ОКБ А.С Яковлева в 50-е годы прошлого века попыталось угнаться за английской модой. И по примеру британского конструктора Хаффнера попыталось создать «летающий вагон» — вертолет с двумя несущими винтами, расположенным по концам длинного корпуса.

Предполагалось, что подобные машины будут обладать двое большей грузоподъемностью, чем вертолеты обычной схемы. И в самом деле, забегая несколько вперед, скажем, что в 1955 году «летающий вагон» Як-24, пилотируемый экипажем под командой летчика-испытателя Е. Ф. Милютичева с 4 т груза на борту достиг высоты 2902 м. А экипаж Г. А. Тинякова поднял 2 т груза на высоту 5082 м.

Таким образом, были установлены 2 мировых рекорда. Однако попытка запустить Як-24 в серию ни к чему хорошему не привела. Машину отличали повышенные вибрации, время от времени приводившие к резонансным колебаниям. Кроме того, задний ротор, работающий в потоке воздуха, перебаламученным передним винтом, никак не может набрать полной тяги. И до конца излечить вертолеты вагонной схемы от этой болезни не удалось никому в мире. Даже преуспевшие больше других американцы признавали, что «летающие вагоны» требуют строгого пилотирования. Так что вертолеты этой схемы довольно скоро были отправлены в отставку.

Правда, в 1969 году КБ Миля удалось создать самый большой вертолет в мире В-12 (Ми-12), разместив двигатели с роторами на концах самолетных крыльев. Этот винтокрылый летательный аппарат, впервые поднявшийся в воздух 12 февраля 1969 года, имел полный размах лопастей двух несущих винтов 67 м, длину фюзеляжа 37 метров и был оснащен 4 турбовинтовыми двигателями Д-25ВФ мощностью по 6500 л. с.

В августе того же года СССР представил в Федерацию авиации данные для регистрации ряда рекордов грузоподъемности. В частности, Ми-12 установил мировой рекорд, подняв 40 204,5 кг полезной нагрузки на высоту 2255 м. Однако в серийное производство и эта машина не пошла. Для нее попросту не нашлось сферы применения. Например, для использования в качестве «летающего крана» она оказалась слишком громоздкой. Военные же забраковали ее потому, что она представляла собой слишком заметную цель.

В итоге роль ведущего воздушного монтажника и грузчика была отдана транспортному вертолету В-10 (Ми-10), имевшему полезную нагрузку 15 т и вполне справлявшемуся с большинство предлагаемых задач. В 1965 году машина была модернизирована и под маркой В-10К (Ми-ЮК) использовалась для перевозки крупногабаритного оборудования на стройках Сибири и Дальнего Востока.

Военные же получили в свое распоряжение самый большой в мире серийный вертолет с 8-лопастным винтом Ми-26. Прототип этого тяжелого транспортного вертолета впервые поднялся в воздух 14 декабря 1977 года. Всего было построено более 70 машин (10 — для Индии, остальные — для ВВС СССР). Объем грузового отсека Ми-26 и его полезная нагрузка (максимум — до 22 т) такие же, как и у военно-транспортного самолета Локхид С-130 «Геркулес», а полная длина (при вращающихся несущих винтах) — 40,03 м — почти идентична размаху крыла «Геркулеса».

В течение трех февральских дней 1982 года Ми-26 установил 5 рекордов грузоподъемности. Так, например, 2 февраля он поднял 10 000 кг полезного груза на высоту 6400 м (пилотировал машину Г. П. Карапетян), 3 февраля — 25 000 кг на 4100 м (Г. В. Алферов), а общую массу в 56 768,8 кг — на 2000 м.

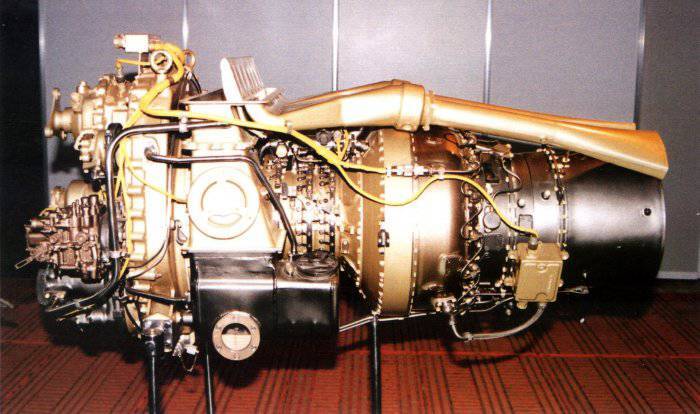

Что же касается боевых вертолетов, предназначенных для охоты за танками противника и огневой поддержки с воздуха своих войск, то еще в декабре 1976 года в СССР было принято правительственное постановление о разработке боевых вертолетов нового поколения. Постановлением предусматривалось создание в ОКБ Н. И. Камова и М. Л. Миля конкурсных проектов таких вертолетов и проведение в дальнейшем их сравнительных испытаний. Машины-конкурсанты получили названия В-80 и Ми-28.

При определении облика новой машины конструкторы фирмы «Камов» проработали несколько аэродинамических схем будущего вертолета, однако выбор в конце концов пал на «фирменную» для ОКБ соосную схему.

Первая серийная машина, получившая новое название Ка-50 «Черная акула», впервые поднялась в воздух 22 мая 1991 года. А в августе 1995 года Указом Президента России Ка-50 был принят на вооружение.

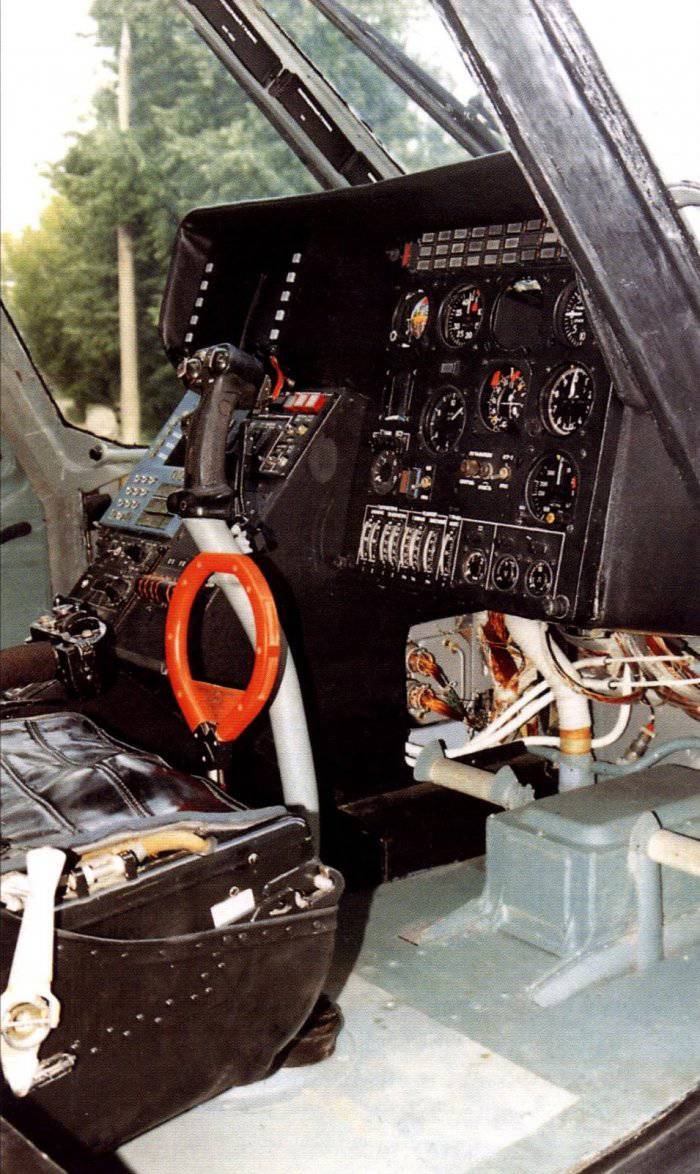

Поначалу навигационное оборудование Ка-50 обеспечивало его боевое применение лишь днем. Однако вскоре появилась и возможность разработки одноместного ночного вертолета-штурмовика Ка-50Ш. Его эскизное проектирование завершилось в 1993 году, а 4 марта 1997 года опытный образец, оснащенный модернизированным комплексом обзорно-прицельного оборудования, впервые поднялся в воздух.

В 1994 году фирма «Камов» приступила к разработке и двухместного разведывательно-ударного вертолета Ка-52 «Аллигатор». Эта модификация Ка-50 способна летать в любую погоду и время суток. Первый полет Ка-52 был выполнен 25 июня 1997 года.

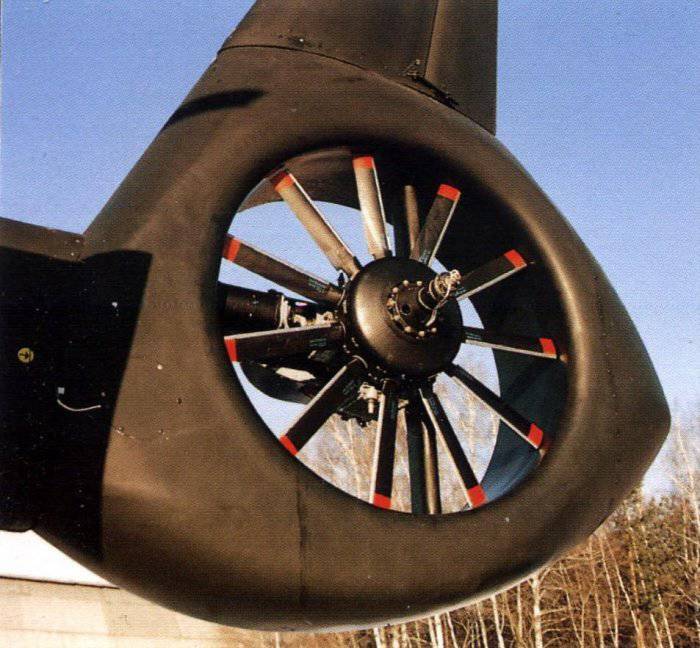

Сотрудники фирмы «Миль» в свою очередь создали Ми 28Н — ночной охотник за танками. Благодаря радару, установленному на ступице несущего винта, экипаж этого вертолета способен вести наблюдения за окружающей местностью, выставив из-за холма лишь собственную «макушку», полностью используя фактор внезапности.

«100 великих рекордов авиации и космонавтики», Станислав Николаевич Зигуненко, 2008г.