Пистолет, который был у любого мальчишки. Ну, почти он... Самый странный пистолет - пара слов об

Все мы в детстве играли в войнушку... И, если войнушка возникала спонтанно, и неохота была бежать домой за пистолетами-автоматами, нам добрую службу служило воображение.

Я не берусь сказать, что именно палки служили источником вдохновения старшего сына самурая уезда Сагаро, почтенного Хино Кумацо, на тот момент - лейтенанта японской императорской армии. Впрочем, в ту пору ему было всего 26 лет, а японцы в силу своих культурных особенностей мыслят совсем по-своему, так что, возможно, истина где-то рядом... (с)

Итак, Хино Кумацо - перспективный молодой человек, родился в 1878 году, закончил школу, после 10-го класса поступил в Императорскую Военную Академию, выпустился в 1898 году.

Имел нрав живой и любознательный, тяготел к точным наукам, непосредственное начальство его весьма уважало и давало заниматься любимым делом - механикой.

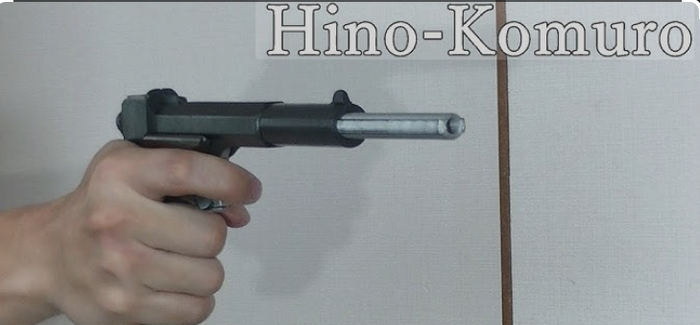

И вот, в 1904 году, лейтенант Хино изобрёл пистолет - лёгкий, точный, относительно простой в изготовлении.

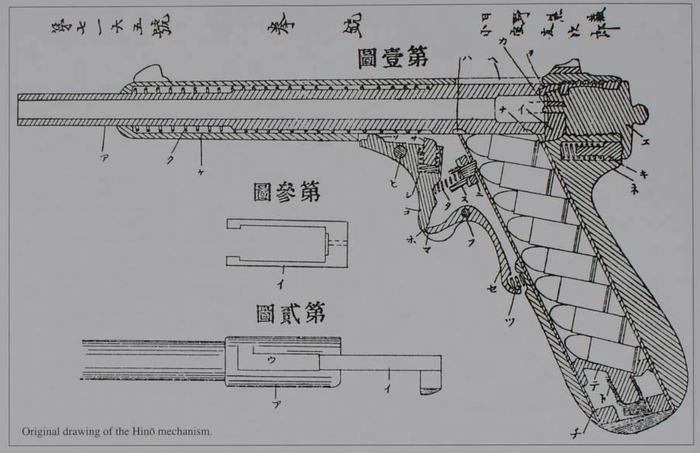

Одна беда - он пока что существовал только на бумаге.

Военное министерство юным изобретателем и его детищем заинтересовалось, но денег и мощностей зажало, предоставив сыну самурая самому разобраться с демонстрационным экземпляром - а там поглядим.

Повздыхав, лейтенант Кумацо обратился к владельцу заводов-рикш-пароходов, промышленнику г-ну Томиширо Комуро за помощью. Тот поглядел на чертежи, прикинул возможные прибыли и махнул рукой - действуй!

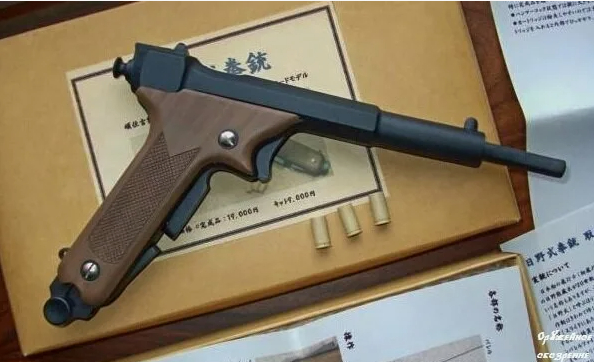

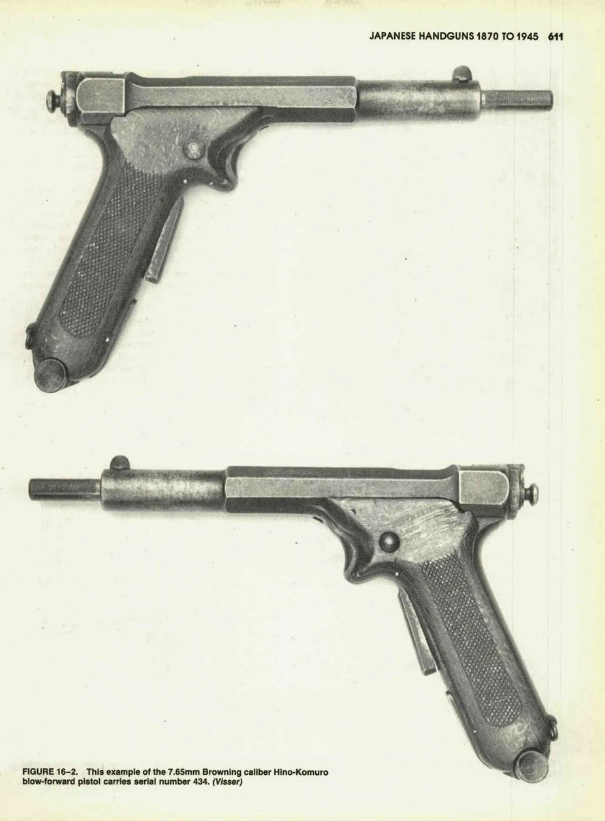

Так на свет появился пистолет Хино-Комура обр. 1908 года.

Конструкция была предельно проста - вот пистолет в полном разборе, оцените количество деталей ))

По принципу действия он представлял собой весьма оригинальный образчик инженерной мысли - по сути, это был самозарядный "пистолет-наоборот".

Автоматика работала не за счёт отвода пороховых газов или силы отдачи затвора - энергию механизму сообщала пуля, входящая в нарезы подвижного ствола.

Под воздействием этой силы ствол шёл вперёд, сжимая возвратную пружину, навитую вдоль него. Гильза удалялась выбрасывателем через окно в раме. Затем пружина двигала ствол назад, подаватель цеплял патрон из магазина и подавал его в патронник. Ствол становился на боевой взвод, спусковой... эммм... рычаг мог быть нажат только при утопленном в рукоятку предохранителе (пластина, торчащая из рукоятки). При выстреле ствол сдвигался ещё назад и патрон бил капсюлем по неподвижному ударнику. Происходил следующий выстрел, цикл повторялся. Под пластиной предохранителя была защёлка для магазина.

Как-то так это и работало.

Прицельные приспособления были простейшие - нерегулируемые целик и мушка. Для изготовке к стрельбе необходимо было взяться за ствол и с силой потянуть его вперёд, взводя тем самым механизмЪ.

Хино-Комуро выпускался в нескольких калибрах: 6,35 Браунинг, 7,65 мм Браунинг, 8 мм Намбу и даже использовал 5 мм патроны. Пистолет, выпущенный под патрон 7,65 Browning имел емкость магазина 8 патронов, общую длину 256 мм, длину ствола 202 мм, массу без патронов 820 грамм.

В целом, пистолет оказался лёгким, эргономичным, с крайне небольшой отдачей за счёт слабого патрона и своеобразной работы автоматики, технологичным.

Военное же министерство проект, однако, "зарезало" и на вооружение брать отказалось.

Тому были причины - во-первых, перезаряжание пистолета уже после нескольких выстрелов становилось делом проблемным - ствол банально грелся и голыми руками его передёрнуть было затруднительно.

Во-вторых, оружие было ненадёжным с точки зрения безопасности. Пистолет мог самопроизвольно выстрелить при падении, перезаряжание в сжатой руке (в боевых условиях, на стрессе) также могло привести к непроизвольному выстрелу. При взводе опять же ствол смотрел стрелку прямо в руку.

Более того, на испытаниях пистолета так и случилось, лейтенант Хино Кумацо в результате случайного выстрела потерял два пальца на левой руке.

В общем итоге, было выпущено около 500 экземпляров пистолетов, какая-то часть ушла в частные коллекции (и стоят они сейчас на оружейных аукционах совершенно неприличных денег), остальные - под пресс. Господин Комуро, повздыхав, продолжил трудиться на благо Империи, а лейтенант Хино в дальнейшем изобрёл и собрал свой самолёт...

...В 1910 году пролетел на нём над рисовыми полями, тогда же перешёл под крыло зарождающихся ВВС Японии, в 1911 году был повышен до майора. Впрочем, буквально тут же был разжалован обратно - он забыл об инспекции воздушных сил членом Императорской фамилии принцем Такехико Ямашина и просохатил высочайший визит.

В 1933 году он принимал участие в разработке вертолёта, с 1935 года работал над планерами Кимуро НК-1 и Кайаба КУ-2, с 1942 года ушёл в ракетостроение.

В ходе бомбардировок Японии большинство его чертежей было утеряно, дом разрушен, Хино Кумацо стал бездомным.

Умер г-н Кумацо в 1946 году от недоедания, памятник ему сейчас можно посетить в парке Ёёги в Токио.

Он стал одним из основателей японской авиации, но в сердцах оружейников останется навсегда создателем одного из самых странных пистолетов...

Как будто взлёт навстречу к звёздам

Новость для японцев

Короче, для японцев новость даже о том, что просто на кассу пришла девушка большего роста.

Чел А: у нее 190 или у него 130, я думаю

Чел Б: наверняка я подойду к ней и она ударит меня ногой с возврата.

Чел В: Я увидел ее в игре “Тэккэн”

Чел Г: Это похоже на оптическую иллюзию

Чел Д: Ой кассир, это я.

Чел Е: Она получит сдачу больше чем нужно…..

Гигантская могила в сердце Японии

В Японии есть захоронение, которое по площади больше многих парков. Это гробница императора Нинтоку, правившего в 4 веке нашей эры. Могильный комплекс занимает 46 гектаров, а сама могила представляет собой курган высотой 33 метра в форме замочной скважины. Она полностью окружена водой, что делает место ещё более загадочным.

В нашем Телеграмм еще больше интересных фактов без ЦЕНЗУРЫ

Япония во Второй мировой войне. Часть 13. Воздушное наступление на Японию и борьба на морских коммуникациях

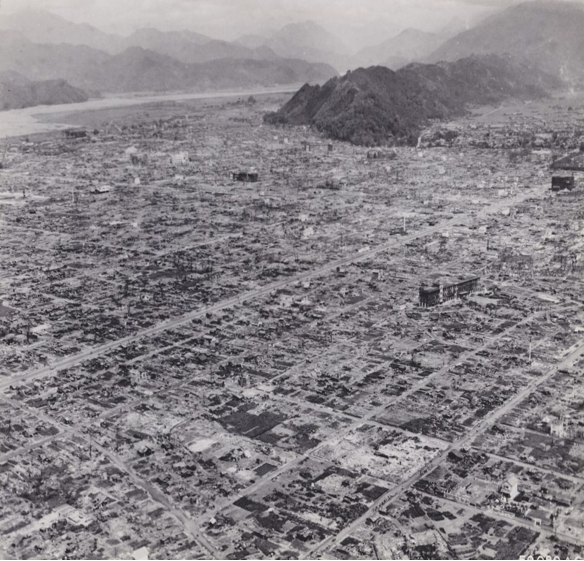

Ущерб, нанесенный японскому городу Сидзуока воздушными налетами Соединенных Штатов во время Второй мировой войны

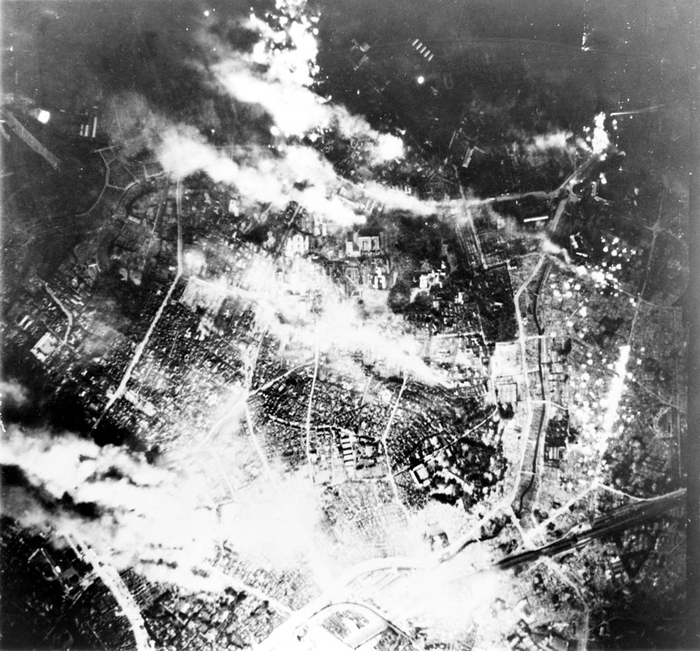

В начале войны японское военное командование недооценивало угрозу массированных воздушных налетов и не уделяло должного внимания развитию противовоздушной обороны. До осени 1944 года авиаудары по территории Японии оставались редкими, за исключением знаменитого рейда Дулиттла на Токио 18 апреля 1942 года и нескольких ограниченных операций с баз в Китае против острова Кюсю. Однако коренной перелом наступил после захвата американцами Марианских островов летом 1944 года – это позволило развернуть регулярные стратегические бомбардировки Японского архипелага. К весне 1945 года масштаб воздушного натиска достиг беспрецедентного уровня. Если за весь период 1942-1944 годов армады стратегических бомбардировщиков B-29 «Суперкрепость» совершили лишь 76 налётов с участием 2079 самолётов, то только за март 1945 года было проведено 91 воздушное нападение с привлечением 3509 боевых машин. Япония продемонстрировала полную неспособность организовать эффективную защиту: слаборазвитая система ПВО, катастрофическая нехватка зенитных орудий и радиолокационных станций раннего предупреждения, практическое отсутствие бомбоубежищ для гражданского населения сделали страну беззащитной. Массовая стихийная эвакуация городских жителей (свыше 8,3 миллионов человек) парализовала работу промышленных предприятий и дезорганизовала транспортную сеть. С марта 1945 года командующий 21-м бомбардировочным командованием США генерал Кёртис Лемэй перешёл к тактике тотального воздушного террора. Основной целью стали не военные объекты, а густонаселенные городские кварталы с их деревянной застройкой, легко воспламеняемой зажигательными бомбами. Апогеем этой бесчеловечной стратегии стала ночь на 10 марта 1945 года, когда 279 B-29 сбросили на столицу около 1700 тонн зажигательных бомб. Возникший огненный смерч уничтожил 41 кв. км города и унёс жизни более 83 000 токийцев – в основном стариков, женщин и детей. Заживо горели люди, пытавшиеся спастись в каналах с кипящей водой и на расплавленном асфальте улиц. К концу войны варварским бомбардировкам подверглись 98 японских городов; было уничтожено 25% всего жилого фонда, оставив без крова 9,2 миллиона мирных граждан. Примечательно, что, несмотря на колоссальные разрушения и гибель сотен тысяч трудящихся, удары с воздуха не нанесли решающего ущерба военно-промышленному комплексу Японии. Объёмы военного производства, хотя и снизились со 291,9 пункта в январе 1945 года до 156,6 пунктов в июле, рухнули в первую очередь из-за тотальной морской блокады, прекращения поставок стратегического сырья (нефти, каучука, металлов) и массовой мобилизации квалифицированных рабочих в армию. Уничтожение жилых кварталов и инфраструктуры городов, по сути, стало актом устрашения, направленным против мирного населения, а не против военной машины.

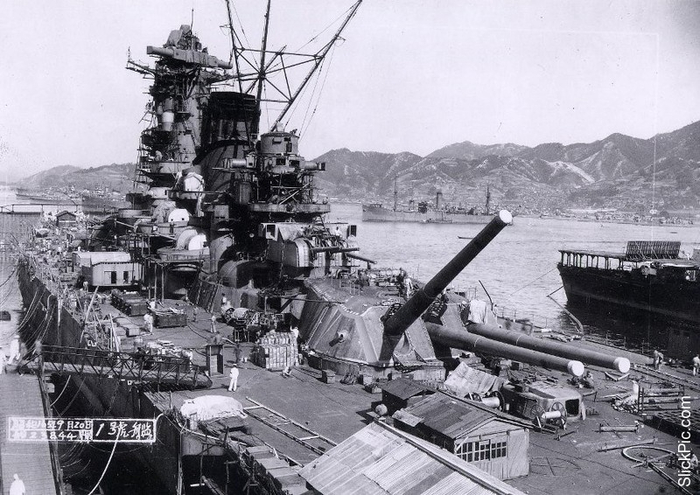

Япония, как островное государство, исторически зависела от импорта стратегического сырья, что делало её морские коммуникации крайне уязвимыми. Для перевозки войск, военных материалов и жизненно важного сырья она использовала протяжённые океанские линии снабжения, превышающие 40 тысяч километров. Важнейшими артериями стали маршруты из оккупированных районов Китая, Индокитая, Филиппин и особенно Голландской Индии (ныне Индонезия), откуда поступало до 90% нефти. Японское милитаристское командование грубо недооценило угрозу своим коммуникациям, ошибочно полагая, что разгром основного флота противника автоматически обеспечит безопасность перевозок. В первые 13 месяцев войны на Тихом океане эта иллюзия казалась оправданной: Япония потопила 665 транспортных и военных судов союзников общим водоизмещением свыше 1,7 миллиона тонн, потеряв при этом лишь 209 собственных судов. Однако уже в 1943 году стратегическая инициатива перешла к антифашистской коалиции. Потери японского торгового флота достигли катастрофических 1,8 миллиона тонн, в то время как отсталая судостроительная промышленность, эксплуатирующая труд рабочих в тяжёлых условиях, смогла восполнить лишь 62% утраченного тоннажа. В 1944 году диспропорция усилилась: империалистическая Япония построила новых судов всего на 36% от потопленного тоннажа. Попытка организовать защиту путём создания в ноябре 1943 года Объединённого эскортного флота потерпела крах. Этот флот оказался слабым, оснащённым устаревшими кораблями, лишёнными современной радиолокационной аппаратуры и эффективных систем противолодочной обороны.\ Одновременно возросла активность подводных сил США, получивших современные базы на захваченных Маршалловых островах. Американские подводные лодки, оснащённые радарами и усовершенствованными торпедами, начали методично уничтожать японские конвои. Результатом стал стремительный коллапс системы снабжения: с мая 1943 года по май 1944 года общий тоннаж японского торгового флота сократился с 5630 тысяч до 4308 тысяч тонн. Особенно чувствительной стала нехватка нефти: её ввоз в метрополию в мае 1944 года упал с довоенного уровня в 1 миллион баррелей до жалких 600 тысяч. Общий импорт стратегического сырья и продовольствия в 1944 году рухнул до 10,1 миллиона тонн против 16,4 миллиона тонн в 1943 году. Катастрофические потери танкеров (к концу 1944 года было потоплено 2/3 их довоенного состава) вынудили японское командование прибегнуть к отчаянной мере – использованию для снабжения боевых подводных лодок, что ещё больше подрывало их военную эффективность. В то же время коммуникации союзников через Тихий океан, защищаемые мощными эскортными группами с авианосным прикрытием и современной техникой, оставались практически неуязвимыми. Японские подводные лодки, технически отсталые и лишённые радаров, в 1944 году сумели потопить лишь несколько транспортов и эсминцев, не оказав существенного влияния на перевозки противника. К 1945 году кризис японских коммуникаций достиг апогея. За первые семь месяцев флот смог перевезти всего 2743 тысячи тонн грузов – в 3,7 раза меньше, чем за аналогичный период 1944 года. Судостроительная промышленность, парализованная нехваткой металла, квалифицированных кадров (мобилизованных на фронт) и разрушенными американскими бомбардировками верфями, восполнила лишь треть от потерянного за это время тоннажа. Полная неспособность милитаристской Японии организовать защиту своих жизненно важных морских путей и создать хоть какую-то угрозу коммуникациям союзников стала одной из ключевых материальных предпосылок её окончательного поражения, наряду с героической борьбой народов Азии против японских оккупантов.

Продолжение в следующем посте...

Как отдыхается на японском курорте внутри вулкана

Всем привет! В этот понедельник мы с семьей вернулись из отпуска. Помимо Узбекистана (в первый раз) и Таиланда (кажется, в четвертый), удалось побывать в Японии. Впечатления от страны - супер! Сегодня расскажу о двух днях в местечке Хаконе.

В телеграме есть популярный канал "Врен про Японию", в котором действительно можно найти много полезной информации перед поездкой в эту страну (рекомендую тем, кто собирается). Так вот, там говорится, что про Хаконе мало кто знает до того, как начинает планировать свое японское приключение. Я тоже не знал, несмотря на 12 лет работы географом в школе :)

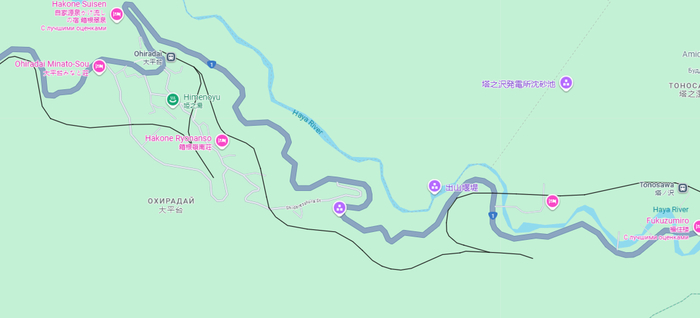

А местечко примечательное. Так оно выглядит с высоты:

Хаконе - это древний вулкан. Его диаметр - около 11 километров. Крупнейшие извержения здесь произошли примерно 180 и 60 тысяч лет назад. Внутри большой кальдеры постепенно сформировались вулканчики поменьше, затем появилось озеро Аси, а местная река в какой-то момент прорвала стенку вулкана на востоке и утекла в сторону Токио.

А затем в эти места прибыли люди. В геологическом музее я сфоткал наглядную схему всего, что трудолюбивые японцы смогли тут построить:

Добраться сюда довольно легко: обычно все туристы приезжают на станцию Одавара, покупают там проездной билет (на 3 дня стоит в районе 3 тысяч рублей). От Одавары сначала едете на обычном поезде примерно минут 15-20. Затем пересаживаетесь на необычный поезд:

Необычность не в том, что он едет над ущельями и по красивым мостам. Особенность кроется в устройстве железнодорожного полотна. Поезд несколько раз заходит в тупики, машинист перебегает из головного вагона в конец состава и продолжает движение до следующего тупика. Вот на карте черным нарисована эта железная дорога:

Минут за 40 поезд добирается до конечной станции, которая одновременно является началом фуникулера:

Станция называется Гора - по-моему, очень точно подобрали название.

Фуникулер расположен в самом центре этого самого вулкана. Вокруг станций его расположены многочисленные отели, в одном из которых мы и остановились. Вот вход в наш отель:

На фото, кстати, сразу три детали выдают Японию: тряпочки, не до конца прикрывающие дверь, сами бумажные раздвижные двери, ну и сад вокруг. Гостиница в традиционном японском стиле (ну или хотя бы с элементами этого стиля) называется рёкан. Номер ваш будет выглядеть примерно так:

Перед сном прям на пол бросаете матрас-футон и спите. На фото выше рёкан довольно современный, не самый аутентичный. И у таких отелей есть еще одна традиционная особенность - цена. Самые простые из достойных вариантов с ужином и завтраком - от 13-15 тысяч за ночь. Есть и плюс: для погружения в атмосферу вполне достаточно одной ночи.

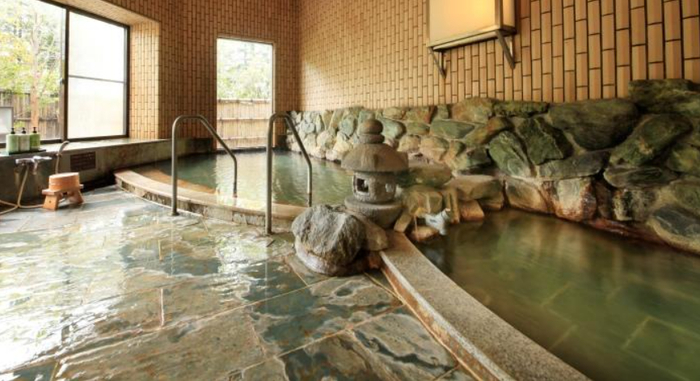

Здесь в Хаконе у рёканов есть еще одно важное преимущество - онсен. Онсен - это купель с горячей природной водой, в которой ты можешь сидеть и получать удовольствие. Так как мы находимся внутри вулкана, то горячих источников тут полно. Вот почему Хаконе и называют курортом.

Онсен - штука крутая. Самый простой выглядит так:

Приходишь в раздевалку, раздеваешься, проходишь через шторки голым, садишься на табуреточку, моешься, а потом лезешь в горячую воду. Дальше уже по желаению: кто-то сидит пару минут, кто-то дольше, кто-то заходит и выходит. На фото выше онсен закрытый и посетители любуются видом через окно. А бывают открытые, а виды не просто на сад, а, например, на Фудзияму на закате. Короче, тема классная, ребята вот не дадут соврать:

Верхняя станция фуникулера плавно переходит в канатную дорогу. По ней, пролетев на дымящимся вулканом, можно добраться до озера Аси, о котором я в начале писал. Его глубина доходит до 45 метров, а температура держится в районе 14-18 градусов. По озеру можно кататься на таких странных пиратских кораблях (билеты и на корабли, и на весь остальной транспорт внутри вулкана включены в тот единый проездной):

В южной части озера расположены два порта, в них много ресторанов, несколько отелей и пара магазинов. А если развернуться и снова посмотреть на озеро, то откроется вид на Фудзи:

Там же сохранился и участок старой дороги, по которой самураи и всякие крестьяне перемещались между Киото и нынешним Токио:

Обратно в отель можно вернуться на автобусе (и знатно потрястись при этом на серпантине), либо тем же маршрутом на корабле и на канатной дороге. Второй вариант интереснее, потому что все же не каждый день двигаешься над настсоящим вулканом, о чем я еще не рассказал подробнее.

Спецвыпуск

Да, часть канатной дороги проложена прямо над вулканом. Впечатления прикольные: под тобой в 130 метрах все дымится и бурлит. Особенно выделяются ядовито-желтые пятна - скопления кристаллов серы (запах, кстати, чувствуется даже в кабине).

Интересно, конечно, поближе и поглубже там все рассмотреть, но не пускают - все же действующий вулкан и это опасно. Однако, мы в 21 веке живем и сейчас совсем не обязательно самому куда-то лезть.

Геологи с помощью искусственного интеллекта научились создавать невероятно реалистичные картины подземного мира. И часто там все гораздо круче выглядит, чем на поверхности: внутри Земли скрыты сотни оттенков — от ярких фиолетовых до нежных светло-зеленых.

Посмотреть на красоту можно на сайте проекта GeoPuzzle. Там есть гигапиксельное изображение Земли в разрезе — от поверхности до глубины в 5 километров. А чтобы сделать процесс исследования этой картины увлекательным, из нее сделали пазл с 1,6 миллиона деталей.

Собирали его пикабушники около недели и теперь можно полюбоваться на результат и поискать среди такой красоты фрагменты нефти, которая помнит времена, когда по Земле еще ходили динозавры.

Так что, хотя физическое путешествие к центру Земли остается мечтой, технологии уже сегодня позволяют нам заглянуть в самые сокровенные уголки нашей планеты и увидеть, насколько она удивительна и прекрасна изнутри.

Реклама ПАО «Газпром нефть», ИНН: 5504036333, erid: 2Vtzqw6mL1w

________________________________

Пролетев над вулканом, можно выйти на остановке и попробовать на себе еще один местный вид развлечений - черные вулканические яйца:

Продают их в пакетиках по 4 штуки, цена - чуть больше 250 рублей. Древнее предание гласит: каждое съеденное яйцо увеличивает продолжительность вашей жизни на 7 лет. Вот и сидят кучи туристов и стучат яйцами на фоне Фудзиямы. Внутри и на вкус они обычные:

В Японии подавляющее большинство достопримечательностей закрывается в 17:00. В Хаконе транспорт тоже перестает движение в 16:45, поэтому на улицах моментально становится безлюдно. Все спешат в свои рёканы, посещают онсены и идут на традиционный ужин. Про еду и про восхождение на Фудзияму расскажу в следующих постах.

Спасибо за внимание, увидимся!