Как малоросс стал Самсон-ханом

Вахмистр Нижегородского драгунского полка Самсон Яковлевич Макинцев сбежал в Персию в 1802 году. Нет достоверных сведений, как прошли его первые годы на чужбине, где ему предстояло привыкнуть к жаркому климату, необычным условиям жизни, овладеть местным языком. Вероятно, вначале он промышлял каким-нибудь ремеслом или кормился поденной работой у одного из зажиточных армян. Самсон Яковлевич твердо решил посвятить себя военному делу. Персидское правительство охотно принимало в свои войска русских дезертиров, отличавшихся знанием военного дела и дисциплиной. Старания Макинцева увенчались успехом. После представления наследнику престола Аббас-мирзе, он был зачислен наибом (прапорщиком) в эриванский полк, находившийся тогда под командованием сартиба (генерал-майора) Мамед-хана. Немного спустя экс-вахмистру был пожалован чин султана (капитана).

Самсон Макинцев, ставший в Персии Самсон-ханом, обратил особенное внимание на других беглецов из России, рассеянных по разным районам восточной страны. Многие из них, забыв веру праотцов, приняли ислам. Макинцев начал собирать и призывать их в свой полк, обещая защиту и покровительство. Аббас-мирза на смотре полка в Тавризе пришел в восхищение от выправки дезертиров и пожаловал Макинцеву майорский чин.

Через некоторое время завербованные Самсон-ханом дезертиры составляли половину полка. «Русские, — говорил Аббас-мирза, — соседи и враги наши; рано или поздно война с ними неизбежна, а потому нам лучше знакомиться с их боевым учением, чем с учением англичан“.

Самсон-хан пользовался у своих единоверцев таким авторитетом, что на очередном смотре полк выразил Аббас-мирзе неудовольствие командиром, Мамед-ханом, ни по вере, ни по языку ими не терпимого, и просил о замене его на Самсон-хана, с производством его в серхенги (полковники).

Аббас-мирза, хорошо понимавший силу и нравственное влияние Самсон-; хана на его соотечественников, от которых многого мог ожидать в будущем, выполнил просьбу дезертиров, образовав из них особый полк бехадыран, то есть богатырей.

Самсон-хан теперь вербовал в полк не только беглецов, но и молодых людей из местных армян и несториян. Он заботился о своевременной выплате жалования, что в Персии всегда сопряжено с особенными трудностями, переодел солдат на русский манер. Кроме того, Макинцев пытался склонить их к семейной жизни; с этой целью его полк стоял то в Мараге, то в Урмии или Салмасе — в тех местностях, где преобладало христианское население. Эта последняя мера, помимо чисто нравственной пользы, имела и другое весьма важное значение, так как христианские семейства через такое родство приобретали защитников среди персов. Самсон-хан стремился дать солдатским детям первоначальное образование, приказывал отдавать их в армянские школы, причем впоследствии одних зачислял в свой полк, других же отдавал для обучения ремесленникам, лично и строго следя за их поведением.

Благодаря такой политике Самсон-хана состав полка пополнялся все новыми беглецами, хотя он не пренебрегал и захватом. «Причины побегов из Хойского отряда солдат, — писал князь Кудашев графу Паскевичу от 5 октября 1828 года, — те, что бывший драгунского полка вахмистр и теперь находящийся при Аббас-мирзе в большой доверенности Самсон, стараясь сколько можно увеличить число русских беглых, посылает уговаривать солдат и, напаивая вином, когда солдаты бывают в командировке, захватывает оных. Наши же солдаты, зная, в какой доверенности у Аббас-мирзы сей носящий генеральские эполеты Самсон о выгодах бежавших к нему, соглашаются на сие при удобных случаях…»

Дезертиры под началом Самсон-хана оказали услуги персидскому правительству в Курдистане, а в особенности в 1820 и 1821 годах во время войны с Турцией, немало способствовали победе над сераскиром Чопан-оглы при Топрак-кале.

Однако против русских Самсон-хан сражаться отказался. «Мы клялись, — говорил он, — на святом Евангелии не стрелять в своих единоверцев и клятве нашей не изменим». Макинцев намеревался остаться в Тавризе под предлогом защиты города в случае его осады, но Аббас-мирза взял его в поход, пообещав, что полк Самсон-хана будет находиться в резерве, а его командир состоять при нем в качестве советника. После взятия Сардар-абада и до самого вступления русских войск в Тавриз Самсон-хан жил то в Мараге, то в Курдистане.

В 1832 году он с полком сопровождал Аббас-мирзу в его походе против Герата. В одной из вылазок афганцы потерпели поражение, заставившее их укрыться в цитадели Роузэ-гах, известную гробницей чтимого ими святого. Взятие этого укрепленного пункта было поручено Самсон-хану, который овладел им без особого труда, при этом навел панический страх на осажденных, испугавшихся, по словам Риза-Кулихана, известного правителя Герата, «высоких и разноцветных султанов на киверах русского батальона, принятых ими за ослиные хвосты».

Дальнейшее пребывание Аббас-мирзы под Гератом не принесло никакой пользы, и поход его закончился так же безуспешно, как и прежние экспедиции против этого города. В Персии говорили: «Область Гератская — это кладбище для нашего войска». На обратном пути из Герата Аббас-мирза скончался в Мешеле. Произошло это 10 октября 1833 года. Через год не стало и Фетх-Али-шаха.

На престол взошел Мамед-мирза, сын Аббас-мирзы и внук покойного шаха. Но у него появился соперник в лице Али-шах Зилли-султана, которого весть о смерти шаха застала в Тегеране, что позволило ему захватить в свои руки все сокровища и деньги казны, тогда как Мамед-мирза, будучи правителем Адербейджана (Азербайджана), находился в Тавризе и не располагал финансовыми возможностями. Самсон-хан поддержал молодого государя и обеспечил ему охрану. Были даже слухи, что он разбил под Зенганом Сейфуль-мульк-мирзу, выступившего с войском против Мамед-мирзы. Новый шах прибыл в Тегеран, не встретив по пути никакого сопротивления, поскольку войска, высланные Зилли-султаном, перешли на его сторону и вместе с жителями столицы признали власть своего законного государя. Зилли-султан был схвачен и заключен в тюрьму.

Положение Самсон-хана не изменилось и при новом правительстве. Это тем более удивительно, что первый министр Хаджи-Мирза-Агаси знал о том, что выходец из России ненавидит его и отзывается о нем скверно.

Впоследствии они стали терпимее относиться друг к другу. Первый шаг к примирению сделал министр. В 1837 году Мамед-шах по примеру деда и отца задумал экспедицию в Хорасан, поэтому призвал в Тегеран полк Самсон-хана. На смотре правитель лично поблагодарил командира полка за прекрасную выучку солдат. Разумеется, вся его свита также пришла в восхищение. Молчал один только Хаджи. На следующий день он послал за Самсон-ханом, и, когда тот явился, приветствовал его следующими словами: «Знаешь ли ты, Самсон, почему я вчера на смотре отнесся к тебе с таким равнодушием? Чтобы моя признательность к тебе не слилась с признательностью других и чтобы сегодня благодарить тебя здесь, у себя, в вящее убеждение присутствующих в моем личном к тебе уважении и расположении».

Подобное признание не могло не польстить самолюбию Самсон-хана. Затем Хаджи-Мирза-Агаси пригласил его на завтрак. Самсон-хан отвесил поклон, но к пище не притронулся, сославшись на то, что не имеет привычки завтракать. Хаджи сказал на это: «Обмокни, по крайней мере, палец в соль и докажи тем свою привязанность ко мне».

Самсон-хан последовал совету первого министра.

«Теперь я убедился, что ты любишь меня; останемся же и впредь искренними друзьями».

Произнеся это, Хаджи приказал принести дорогую кашмирскую шаль и, накинув ее на плечи Самсон-хана, попрощался с ним…

В 1837 году император Николай I, путешествуя по Кавказу, посетил Эривань. Мамед-шах, находившийся тогда под Гератом, выслал для приветствия своего августейшего соседа делегацию. Государь принял делегацию и выразил желание, чтобы батальон, составленный в Персии из наших дезертиров и военнопленных, был распущен, а русские солдаты вернулись на родину, и чтобы впредь в персидских владениях не принимали наших беглецов. Самсон-хану было обещано прощение и денежное вознаграждение, если он приведет свой батальон к русской границе и сдаст властям. Учитывая более чем тридцатилетнее пребывание в Персии, Макинцев вправе был сам решить, где ему жить.

Шах согласился с русским императором, приказав собрать всех перебежчиков и передать их русскому консулу капитану Альбранду. Самсон-хан этом мог потерять свое влияние в Персии, поэтому Альбранд встретился с нимчтобы склонить на свою сторону.

Макинцев принял консула в своем богатом доме, в окружении преданнейших людей из своего батальона. Альбранд понимал, что этого человека, составившего себе в новом отечестве имя, связи и богатство, почти невозможно убедить вернуться в Россию, где он потеряет два первых преимущества; но вместе с тем он знал также, что, несмотря на долгое пребывание между мусульманами, Самсон-хан не изменил христианской вере. Он жертвовал своим состоянием и даже рисковал навлечь на себя негодование персидского правительства, соорудив в одной из Адербейджанских деревень христианский храм с золотым куполом На религиозных чувствах и сыграл Альбранд. В результате этой беседы Самсон-хан пообещал не препятствовать выводу батальона из Персии, но уклонился от прямого содействия этому делу, чтобы не вызвать против себя гнева правительства, на службе которого продолжал оставаться. Ведь шах прекрасно понимал, что уход русских солдат ослабит его армию, и всячески мешал выводу войск. После встречи с Самсон-ханом отряд Альбранда стал быстро расти. Из Персии вернулось в Россию 597 дезертиров с женами и детьми.

С выводом из Персии русского батальона Самсон-хан потерял значительную часть своего влияния. Особенно тяжело ему было расставаться с командиром батальона полковником Скрыплевым. Сбежав в Персию, Скрыплев женился на дочери Макинцева, дослужился до чина полковника, имел до 1000 червонцев годового дохода. Однако ни положение, ни родственные связи не могли удержать его на чужбине. По ходатайству русского генерала Головкина, он был определен сотником в один из линейных казачьих полков.

Самсон-хан поселился в Тавризе, где по поручению правительства занялся формированием нового полка, в состав которого вошли и дезертиры, которые предпочли остаться в Персии.

Спустя несколько лет, ничем особо не отмеченных в жизни Самсон-хана, он снова участвовал в военных действиях, и как и прежде оказывал правительству Персии неоценимые услуги.

Последние годы правления Мамед-шаха ознаменовались восстанием в Хорасане. Правитель снарядил восьмитысячный отряд, в состав которого вошел и батальон Самсон-хана. Как только русский батальон появился в Тегеране, шах потребовал Самсон-хана к себе, чтобы посоветоваться, кого поставить главнокомандующим карательным отрядом.

Выслушав вассала и согласившись с его мнением, Мамед-шах остановил выбор на своем родном брате Гамза-мирзе, назначив его главнокомандующим и управляющим Хорасанской областью. Повелитель при этом выразил непременную волю, чтобы брат во всех начинаниях следовал указаниям Самсон-хана и ни в коем случае не принимал важных решений, не посоветовавшись с ним.

К чести Гамза-мирзы, он свято исполнял волю своего царственного брата; Самсон-хан же не только не делал ему уступок, но иногда даже выходил за границы предоставленного ему права. Но все обиды Гамза-мирза сносил безропотно.

Во время похода в Хорасан главнокомандующий оставил в городе Мешеде Самсон-хана и его отряд в 300 человек, две трети которого составляли русские беглецы. Сам же Гамза-мирза поспешил в Буджнурд, где гарнизон правительственных войск был вырезан восставшим отрядом Салара, причем одним из первых пал эмир-туман Мамед-Али-хан.

В Персии любое продвижение войск в те времена сопровождалось разорением деревень. Воины Гамза-мирзы с особым усердием принялись грабить встречавшиеся на их пути деревни. Возмущенные жители отправили в Мешед посланников, чтобы заручиться письмом Самсон-хана к принцу и удержать сарбазов (солдат) от дальнейших варварских действий. Одновременно с прибытием депутации в Мешед привезли тело убитого в Буджнурде Мамед-Али-хана. Траурную процессию еще за городскими стенами встретил отряд, посланный Самсон-ханом. Смерть эмира отозвалась болью в сердце не только в столице Хорасана, но и в шахской резиденции.

Шейх-уль-ислам (блюститель веры) Мешеда, мечтавший быть хозяином в городе, заметно приободрился, увидев, сколь малочислен отряд сарбазов. Он предложил Самсон-хану встретиться по весьма важному делу. Однако Макинцев послал к шейх-уль-исламу Симон-бека, который взял с собой слугу-несториянца, имевшего безобразную внешность.

Поговорив о делах, шейх-уль-ислам осторожно поинтересовался у гостя, не боятся ли они стоять в Мешеде с отрядом в две-три сотни человек?

Симон-бек на это отвечал: «Нет, вы ошибаетесь. У нас, слава Аллаху, кроме сарбазов, есть еще до 1000 человек солдат-людоедов, которых мы не выпускаем из крепости, опасаясь, чтобы они не пожрали детей, женщин и даже мужчин, а что еще хуже, не разрыли бы свежих могил. Войско, которое вы вчера видели на похоронах, было не из тех людоедов». И в качестве доказательства пригласил своего слугу-несториянца. Увидев его, шейх-ульм-ислам обомлел: лицо его вытянулось, он долго не мог вымолвить и слова.

Оставшись один, блюститель веры еще долго размышлял о страшном племени людоедов. Нет, лучше снискать расположение Самсон-хана, решил он и поспешил нанести ему визит.

Самсон-хан принял шейх-уль-ислама с подобающей его сану почестью, а как это было около полудня, то пригласил его позавтракать. Подойдя к столу, Самсон-хан налил себе водки и, прежде чем ее выпить, снял шапку и перекрестился. То же самое он повторял каждый раз, когда наливал себе вина. Заметив удивление гостя, Макинцев пояснил: «Снятие шапки у нас означает: „Господи, подобно тому, как обнажена голова моя, перед тобою открыты грехи мои“. Знамение же креста есть воспоминание распятия Иисуса по искуплению грехов рода человеческого. Крестясь, мы просим у Бога отпущения грехов во имя распятого Сына Его, а также благодарим за то, что Он сохраняет нас в здравии и удостаивает ниспосланных благ своих, — словом, мы так же прославляем нашего Бога, как и вы молитесь своему».

Услышав такие речи, шейх-уль-ислам обратился к присутствующим: «Вал-лах-биллах (ей! ей!), такая ревность к Аллаху может заслужить не только отпущения грехов, но, клянусь вашими бородами, и самого прощения людоедства».

Когда правительственные войска овладели Келатом, шах, обрадованный этим известием, немедленно отправил на имя Гамза-мирзы фирман, которым повелевалось поручить Самсон-хану снять план названной крепости и выехать в Тегеран для личной передачи Его Величеству всех подробностей, сопровождавших овладение этим столь важным пунктом. Но Гамза-мирза, сознавая, что: отсутствие Самсон-хана поставит его в величайшее затруднение, решился удержать его подле себя, а исполнение шахской воли возложить на Симон-бека. По прибытии последнего в Тегеран он немедленно был представлен шаху. Его Величество, прочитав привезенные донесения от Гамза-мирзы и Самсон—хана, взял план Келата и начал слушать обстоятельный рассказ его покорения, причем так увлекся изложением Симон-бека, что тут же возвел его в ханское достоинство, с пожалованием ему ордена „Льва и Солнца“, украшенного алмазами, дорогой шали и 60 туманов деньгами, упомянув по этому случаю, что „награждает его не только за собственную службу, но и за службу Самсон-хана“. Кроме того, на имя Самсон-хана последовал собственноручный рескрипт следующего содержания:

«Доброжелатель державы, Самсон-хан. Ты протянул цепь правосудия от Хорасана до ворот тегеранских (то есть не разорял и не грабил деревень). Да будем лицо твое белым! Известия из Хорасана и из лагеря, а равно план Келата представил нашему священному взору Симон. Хвала Симону, стотысячная хвала! В воздание его заслуг мы оказали ему монаршую милость. Власть же над отрядом и все хорасанские дела предоставляем тебе. Будь бдителен. Гамза-мирзе предписано без твоего согласия не решать никаких дел».

В начале марта 1849 года 101 пушечный выстрел возвестил Тегерану о том, что хорасанский бунт подавлен.

Правительственные войска получили приказ возвращаться на места дислокации. Причем предписывалось идти отдельными отрядами, что вызвало протест полковых командиров: каждый хотел быть впереди, чтобы успеть поживиться за счет сельских жителей. Не спешил только один Самсон-хан. Недовольные этим офицеры и сарбазы составили против него заговор. Однако преданные слуги предупредили Самсон-хана. Переодевшись в женское платье, он выбрался по плоским крышам домов за город и на лошадях, с небольшой свитой, бежал в Тегеран, где его ласково принял шах. Главные зачинщики заговора подверглись строгому наказанию. Под начало Самсон-хана были отданы полки Хойский и Марагский, с приказом возвратиться в Хорасан. Спустя полгода в возрасте 73-х лет Семен Яковлевич Макинцев скончался, завещав похоронить себя в деревне Сургюль, близ Тавриза, в возведенной на его средства церкви.

Самсон-хан был женат три раза. Первая его жена была армянка из деревни Кизылджа, близ Салмаса. От нее он имел трех дочерей. После смерти первой жены, убитой Самсон-ханом за неверность, он женился на незаконной дочери грузинского царевича Александра, Елисавете, от которой имел сына Джебра-ила и дочь Анну. Третья жена Самсон-хана была халдейка и умерла бездетной.

Самсон-хан был высокого роста, красивым. Он читал на родном языке, но писал с ошибками; на персидском и турецком языках также объяснялся с трудом. Однажды Мамед-шах исполнил какую-то просьбу Самсон-хана. В ответ тот поблагодарил Его Величество, но вместо «я доволен, средоточие вселенной» сказал «я обезьяна, средоточие вселенной». Шах, поняв его ошибку, рассмеялся и тут же пожаловал ему за доставленное удовольствие кирманшахскую шаль.

Самсон-хан не оставил состояния, ибо во время Хорасанского бунта влез в долги для выплаты жалованья своему полку; правительство же не только не возвратило его наследникам долг в размере 12 тысяч червонцев, но распорядилось продать его деревню и дома в Тавризе для удовлетворения его кредиторов.

«100 великих авантюристов», Игорь Муромов, 1999г.

Поиски своего прошлого

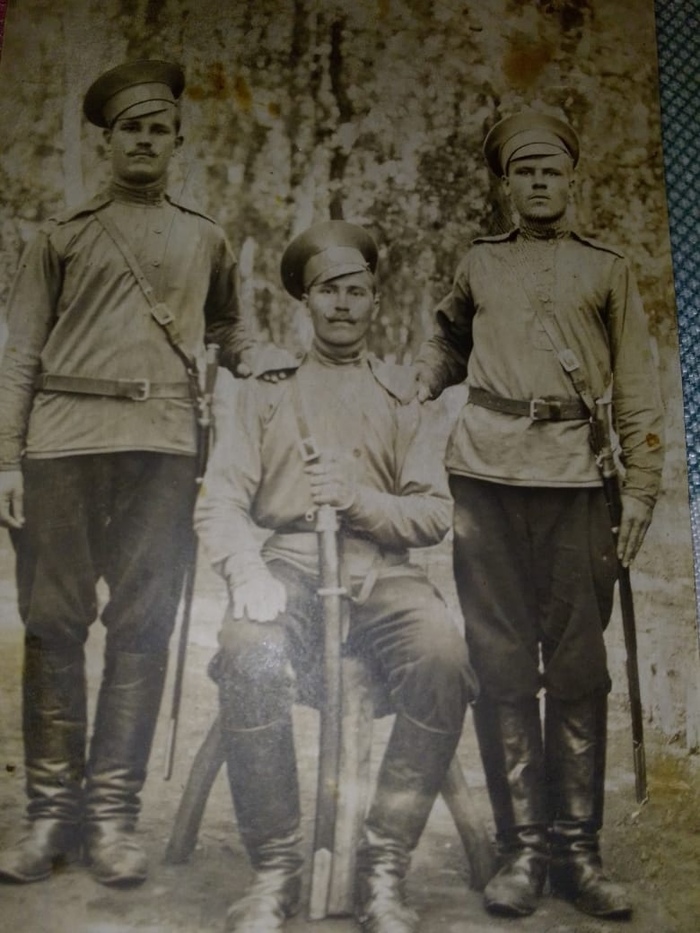

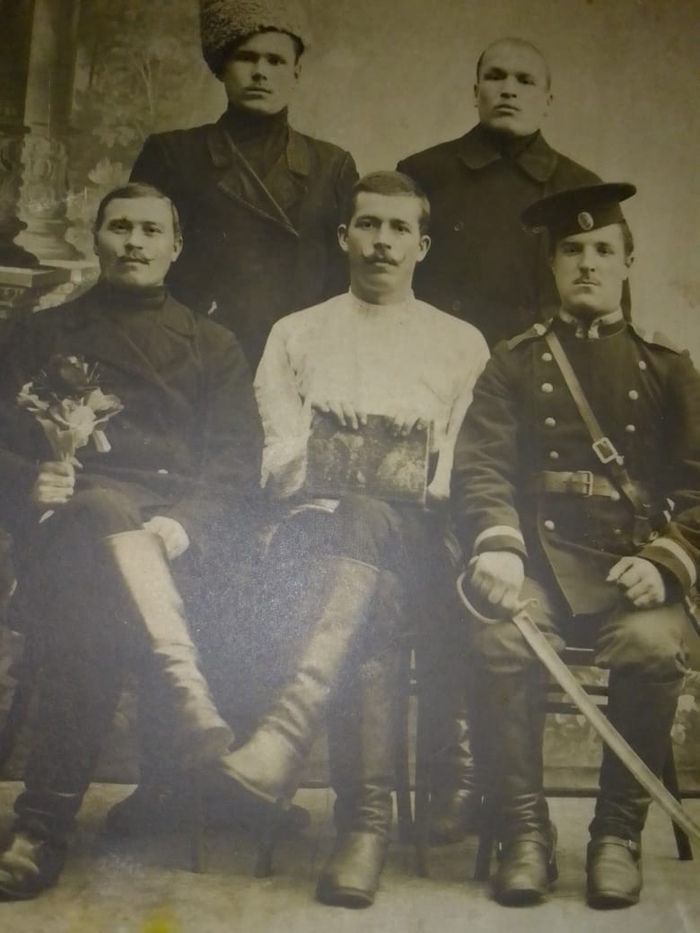

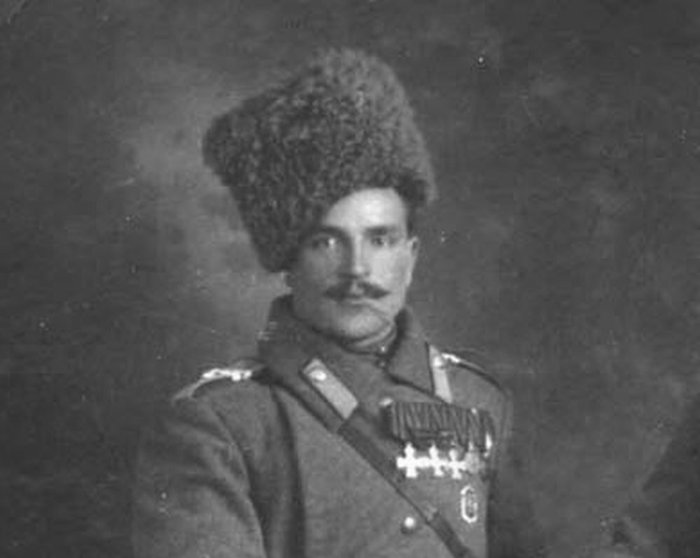

На этих фотографиях мой прадед Пашин Тимофей

самостоятельно по фото информации я нашел мало,

прошу вас помочь, если есть знающие люди напиши какую можно информацию прочитать по фотографиям. (год, войска, полк, место и т.д.)

заранее благодарен

фото1 - прадед сидит на стуле

фото2 - прадед сидит с цветами

Проживал он д.Редуть (Оренбургская, Челябинская губернии) ныне Курганская область

где именно служил - не понятно.

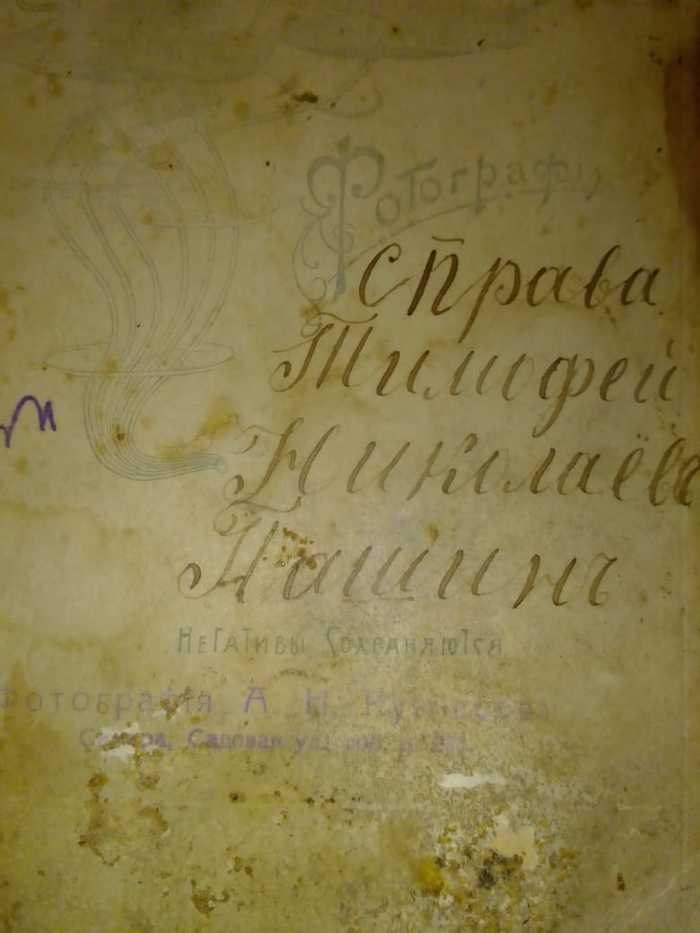

Тут указан адрес А.Н. Кузнецова(?) предположительно Самарский фотограф, но увы по нему тоже ничего не нашел.

Прошу помощи.!!

Ответ на пост «Последний бой драгуна»1

А вот скупые строки военного донесения уже о подвиге Тюленева:

«14 июля 1915 года у р. Руделя, отделившись от своего разъезда, бросились в атаку на немецкий разъезд, изрубили 11 человек и 3-х взяли в плен унтер-офицер Иван Командинъ, драгун Гариф Шайдулла, драгун Иван Тюленев».

Драгун, младший унтер-офицер 5-го драгунского Каргопольского полка,

Иван Владимирович Тюленев (1892 - 1978).

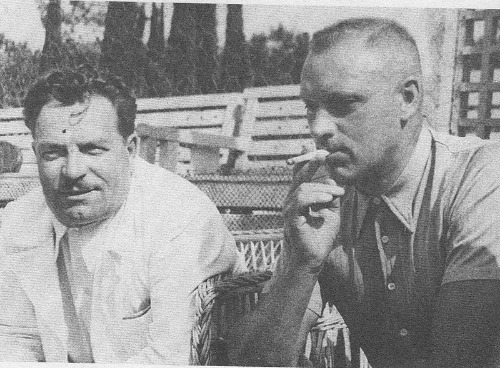

Георгиевские кавалеры Иван Владимирович Тюленев и Иван Васильевич Григорьев. 1916 г.

Заслуги перед Отечеством :

Крест IV степени - за отличие в бою 11 сентября 1914 года, когда,

"будучи в разъезде у д. Холупки-Сечки окруженным противником, прорвался через неприятельские цепи и присоединился к эскадрону, дав ценные сведения о противнике и его тыле".

Крест III степени - за лихую разведку на реке Бзуре 15 марта 1915 года.

Крест III степени, замененный крестом II степени, - за то, что 14 июля 1915 года вместе с двумя сослуживцами атаковали немецкий разъезд, изрубили 11 человек и троих взяли в плен.

(трое против 14 далеко не каждый решиться на такую схватку)

Крест III степени - награжден 6 ноября 1915 года великим князем Георгием Михайловичем в память годовщины войны.

Крест I степени - награжден в начале февраля 1917 года.

Генерал армии И.В. Тюленев

Имя генерала армии Ивана Владимировича Тюленева (1892–1978), талантливого русского полководца, незаслуженно забыто потомками. Мало кто помнит, что он являлся бессменным командующим Закавказским фронтом, вынесшем на себе всю тяжесть летне-осеннего удара немецко-фашистских войск в 1942 г. на кавказском направлении, а затем освобождал бескрайние горные и степные пространства Северного Кавказа в 1943 г. После войны Иван Владимирович еще несколько десятилетий продолжал военную службу. Итого 65 календарных лет в армии!

В самом конце жизни полководца его совокупные заслуги перед Родиной были отмечены по достоинству – в 1978 г., за несколько месяцев до смерти, ему было присвоено звание Героя Советского Союза.

А начиналась военная карьера полководца не менее замечательно. На фронтах Первой мировой войны, своей храбростью он снискал не меньшую, хотя и только солдатскую славу, став полным кавалером Георгиевского креста.

Генерал опубликовал несколько книг своих воспоминаний, однако ни в одной из них он не мог в полной мере описать перипетии той «незнаменитой» войны.

Многие годы заботливо и кропотливо восполняла пробелы биографии полководца его дочь Наталья Ивановна Тюленева, работавшая в Российском государственном военном архиве с документами 5-го драгунского Каргопольского полка, в котором служил И.В. Тюленев, собиравшая письма и воспоминания друзей семьи, хранившая рукописи полководца.

Когда Иван Тюленев стал драгуном, полк имел уже более чем 200-летнюю историю – в мае 1707 г. он был сформирован в Москве из монастырских разночинцев, которых посадили на коней. В мировой войне полк принял участие с первых ее дней. 20 июля 1914 г. он был отправлен в Варшаву, куда прибыл 28 июля. Полк осуществлял разведку боем в направлении Варшава – Ново-Място – Тарнав.

Приведем вкратце боевую летопись каргопольцев. В конце августа – начале сентября 1914 г. в составе 9-й армии 5-й драгунский Каргопольский полк участвовал в Галицийской битве, где особенно отличился при взятии г. Сандомира. В октябре полк в ходе Варшавско-Ивангородской операции участвовал в боях за г. Ловач, а в ноябре в составе 2-й армии – в Лодзинской операции. В декабре Тюленев с однополчанами в составе 19-го армейского корпуса 5-й армии участвовал в арьергардных боях на р. Пилипе.

В феврале–апреле 1915 г. в составе 5-го Сибирского армейского корпуса и 2-й армии 5-й драгунский полк занимал позиции на левом берегу р. Бзуры в Польше. В апреле–мае с боями отходил в район г. Шавли и закрепился на позициях у деревни Дубиясы в районе Эйнорапы-Кляришки. С июня по сентябрь полк вел оборонительные бои, отходя вместе с отступающей армией в направлении Эйнорапы – Двинск, а с середины октября, после стабилизации фронта, занял позиции на р. Западная Двина в районе деревни Лаврецкая.

С осени 1915 г. по июнь 1916 г. полк занимал позиции на правом берегу Западной Двины в районе Лаврецкая – Царьград. С начала июля 1916 г. входил в состав 6-го Сибирского корпуса 12-й армии. С ноября находился в составе сводного отряда 5-й армии, занимая позиции на правом берегу Западной Двины в районе ст. Штокмангоф, а с февраля по июнь 1917 г. в районе деревень Капостня – Надзин. В августе–сентябре 1917 г. принимал участие в Рижской операции на Северном фронте.

Свои яркие страницы в историю 5-й драгунского Каргопольского полка вписал и молодой драгун Иван Тюленев. Вот как описывали его современники:

«Среднего роста, необычайно крепко сбитый и отличавшийся правильным телосложением, Иван Владимирович в седле превращался в настоящего кентавра, будто срастаясь с конем. Почти незаметно было, как он управлял им, казалось, умное животное заранее угадывало малейшее желание всадника».

Хотя в кавалерии Тюленев оказался почти случайно. Еще до войны призывная комиссия определила его во флот, чему тот очень обрадовался, поскольку, будучи уроженцем волжского села Шатрашаны, что в Симбирской губернии, уже много походил на рыболовецких судах по Каспию и считал себя, как он сам признавался «бывалым моряком». Однако, «покопавшись» в недолгой биографии Тюленева, призывная комиссия выяснила, что он относится к «политически неблагонадежным»: его отец, да косвенно и он сам, принимали участие в крестьянском выступлении в годы Первой русской революции. Отец были осужден. Во флот Ивану Тюленеву путь был заказан. Так моряк стал кавалеристом.

5-й драгунский полк, в который был распределен Иван Тюленев, располагался в Казани. Служба кавалериста оказалась очень сложной и тяжелой. Как вспоминал сам И.В. Тюленев, «унтеры не давали нам вздохнуть. Только одна уборка коней занимала пять часов, да к ним еще семь часов конностроевых занятий. Весь день мы носились как угорелые из казармы в конюшню, из конюшни в казарму, из казармы на плац, с плаца в манеж и так до отбоя. Но это еще можно было вынести. Мы и дома привыкли работать от зари до зари. Куда труднее обстояло дело с обучением. Тяжело давалась нам конная подготовка…» Не удивительно, что впервые разглядел Казань Тюленев лишь после того, как прослужил в полку целую зиму: «Вышел в первый раз из казармы, вроде как из тюрьмы, к тому же с «прицепом» — в сопровождении бывалого солдата».

Оказавшись на фронте, в Польше, полк уже в первые дни добился небольшой победы: у местечка Ново-Място на реке Пилице драгуны атаковали немецкий батальон велосипедистов, захватив с полсотни пленных.

Однако уже скоро стало ясно, что война принимает затяжной и кровопролитный характер. «Весь 1914 год наш полк бесцельно колесил по полям Западной Польши, а враг тем временем продолжал наступать. Мы больше не верили в то, что война скоро закончится, и совсем уже перестали верить в ее успешный исход, - вспоминал И.В. Тюленев. – Падала в полку дисциплина, солдаты все чаще роптали, поминали недобрым словом самодержца, затеявшего эту бессмысленную бойню».

В один из осенних дней 1914 г. Ивану Владимировичу выпал случай совершить свой первый геройский поступок. Прирожденные храбрость, смекалка, волевые качества и честность выдвинули его среди однополчан. «Однажды в район деревни Вулька от нашего взвода был выслан дозор, который должен был разведать, не занят ли противником ближайший населенный пункт. Разъезд остановился в лощине, оружие у всех нас было наготове. Дозор подал знак, что деревня свободна. Но когда мы стали входить в нее, нас неожиданно атаковал взвод немецких улан. Они с гиком и свистом скакали навстречу нам по деревенской улице. Офицер Бжизицкий поспешно подал команду «Направо кругом», т. е. отходить, и первый повернул коня.

Но мы не выполнили приказа взводного. Надоело нам то и дело бегать от врага. Как-то само по себе получилось, что мы пришпорили коней и бросились на атакующих немцев. Те, не ожидая контратаки, дрогнули. Трое немцев, остановив коней на всем скаку, вылетели из седел.

Мы стали преследовать улан, захватили еще пленных. Когда вернулись на исходную позицию, офицера Бжизицкого в лощине не было.

«Куда он запропастился?» — ломали мы голову. Посовещались, перекурили и вдруг видим — на высоте маячат всадники. Подумали, что немцы снова изготовились к бою. Оказалось, это наш командир взвода Бжизицкий с двумя солдатами. Отсюда, с горки, он наблюдал, как мы контратаковали немецких улан. Увидев, что опасность миновала, Бжизицкий спокойно подъехал к нам.

— Ваше благородие, — доложил я ему честь по чести, — вышибли мы из деревни немцев, взяли пленных и трофеи…

Этот бой Бжизицкий расписал в полку так. что нам никто проходу не давал, все дивились нашему геройству. А ведь геройства-то никакого и не было».

Скромно умолчал И.В. Тюленев о своей роли в этой маленькой дерзкой операции. Как вскоре после окончания Гражданской войны рассказывал товарищам по Ленинградским Высшим кавалерийским курсам другой бывший драгун 5-го Каргопольского полка будущий Маршал Советского Союза Константин Рокоссовский, эту атаку возглавил как раз Иван Тюленев, на тот момент – уже известный комбриг прославленной буденновской Первой Конной армии, кавалер трех орденов Красного Знамени.

Кстати о Рокоссовском. Он пришел в полк уже после начала войны. Духовная близость сделала друзьями будущих военачальников. Удивительное трудолюбие и упорство, честность и скромность, доброжелательность к сослуживцам и полное отсутствие зазнайства – вот свойственные им обоим черты. Иван Тюленев всю жизнь называл Рокоссовского просто Костей…

В одном из дел, хранящихся в военно-историческом архиве, есть ходатайство о замене драгуну ефрейтору Константину Рокоссовскому, состоявшему в партизанском отряде 5-й кавалерийской дивизии, одной Георгиевской медали на другую, более высокой степени: «22 июля 1916 г. Приказом конному отряду генерала Казнакова от 7 окт. 1915 г. драгун Константин Рокоссовский за подвиг, оказанный им 20 июля 1916 г., награжден Георгиевской медалью 4 ст. № 848400 и... вторично награжден Георгиевской медалью 4 ст. №168310 за подвиг, оказанный 6 мая 1916 г. Прошу ходатайствовать о замене Георгиевской медалью 3 ст. Полковник Петерс».

А вот скупые строки военного донесения уже о подвиге Тюленева:

«14 июля 1915 года у р. Руделя, отделившись от своего разъезда, бросились в атаку на немецкий разъезд, изрубили 11 человек и 3-х взяли в плен унтер-офицер Иван Командинъ, драгун Гариф Шайдулла, драгун Иван Тюленев».

Характерно, что каждый из двух полководцев был крайне скуп на рассказы о себе, зато о подвигах однополчанина говорил подробно и ярко.

«Чего толковать обо мне, - говорил Рокоссовский тем же слушателям кавалерийских курсов. – В нашем Каргопольском были настоящие герои, такие как Иван Тюленев, который за бесстрашную удаль и необыкновенную воинскую предприимчивость получил полный бант Георгиевского кавалера – четыре креста».

И.В. Тюленев и К.К. Рокоссовский на отдыхе в Сочи. Август 1949 г.

Все свои награды Иван Тюленев вскоре после начала Гражданской войны сдал в фонд революции и долго о них не вспоминал. Только в середине 1950-х, работая над воспоминаниями, заказал архивную справку о наградах и получил такой ответ:

«В приказах по 5-му драгунскому Каргопольскому полку от 3 августа 1915 г. за № 118 § 1 в списке нижних чинов, награжденных Георгиевскими медалями 4 ст., значится драгун 1 эск. Тюленев Иван, срок службы 1914, награжденный георг. медалью за № 37071;

от 10 ноября 1915 г. за № 156 § 3, значится драгун 1 эск. Тюленев Иван, награжденный Георгиевским крестом 3 ст. за № 55125;

от 26 июня 1916 г. за № 119 § 6, значится младший унтер-офицер 1 эск. Тюленев Иван, награжденный георгиевским крестом 2 ст. за № 618;

от 9 июля 1916 г. за № 126 § 6, значится драгун 1 эск. Тюленев Иван Владимирович, срока службы 1914 г., награжденный Георгиевским крестом 4 ст.;

от 5 февраля 1917 г. за № 20 § 6, значится младший унтер-офицер 1 эск. Тюленев Иван, награжденный Георгиевским крестом 1 ст. за № 13690.

Итого: четыре креста и одна медаль.

Последнюю свою боевую награду Тюленев получил незадолго до Февральской революции и отречения императора Николая II. К этому времени он, как и многие солдаты, был убежден в неспособности царской власти удержать Россию от сползания в пропасть... Да и революционная пропаганда делала свое дело.

В своей книге «Через три войны» И.В. Тюленев так описывает визит Николая в расположение 5-й армии, который произошел поздней осенью 1916 г.:

«Бледное, болезненно-испитое лицо царя-полковника, щуплая фигурка, вялость в движениях, штатская посадка на коне разочаровали даже тех, кто последние дни не ел, не пил — скорее бы увидеть самодержца всея Руси. «Ну и папаша, ну и отец... — подталкивали мы локтями друг друга. — Теперь понятно, почему Гришка Распутин да немцы, дружки царицы, управляют страной. Да какой же из него главнокомандующий? Пропала матушка-Россия!»

После Февраля Тюленев, как один наиболее уважаемых солдат полка, был направлен в составе делегации в Петроград. Делегацией был получен такой наказ: узнать о заключении мира, о передаче земли крестьянам и потребовать, чтобы при дележе земли не забыли о тех, кто сидит в окопах. Но о земле делегация ничего не узнала, а продолжение войны солдат совсем не радовало.

И.В. Тюленев служил в полку до середины июня 1917 г., пока не был откомандирован в Казань. 5-й драгунский Каргопольский полк продолжал существовать до апреля 1918 г. пока, как многие и многие другие части русской армии он самораспустился...

Как говорилось в последнем приказе по полку: «Каргопольский полк, просуществовавший около 211 лет, выйдя от грани абсолютизма и дойдя до грани социализма в эпоху полной хозяйственной разрухи и народного бедствия, умер».

Начиналась история новой армии – Рабоче-Крестьянской – в которой бывший драгун и Георгиевский кавалер, крестьянин Симбирской губернии Иван Тюленев занял свое достойное место.

Несколько слов следует сказать о битве за Кавказ, в которой генерал армии И.В. Тюленев проявил недюжинное полководческое мастерство и выдержку. Битва за Кавказ – весьма необычное сражение в истории Великой Отечественной войны. В одном из послевоенных интервью И.В. Тюленев так определил особенности кавказского театра военных действий: большая (около 1 тыс. км) протяженность фронта; сильно пересеченная горами и ущельями местность; наличие трех оперативных направлений – грозненско-бакинского, туапсинского и участка Главного Кавказского хребта; наличие морей по флангам; резкие смены климатических поясов в зависимости от высоты; изолированность фронта от центра страны.

В конце июля 1942 г. кавказская группировка врага (группа армий «Б») насчитывала 167 тыс. солдат и офицеров, 1130 танков, 4540 орудий и минометов, до 1 тыс. самолетов. Между тем, Закавказский фронт, которым тогда командовал Тюленев, в 1941-1942 гг. уже отправил из Закавказья в Действующую армию десятки готовых частей и соединений и сотни маршевых подразделений и к лету 1942 г. располагал лишь незначительным количеством готовых соединений (20 стрелковых дивизий и бригад, 3 кавалерийских дивизии, 3 танковых бригады), прикрывавших по периметру все Закавказье. Бронетанковые силы насчитывали 202 танка, в большинстве своем – архаичные модели типа Т-26, Т-60. Фронт располагал 164 исправными самолетами, а также около 250 самолетами разных типов в запасных авиаполках и авиашколах. Артиллерия насчитывала 922 орудия и 746 минометов (калибром свыше 50 мм).

Тем не менее, огромным напряжением сил, И.В. Тюленеву и его штабу уже ко второй половине августа 1942 г. удалось создать устойчивый фронт обороны в предгорьях Кавказа и на грозненско-бакинском направлении. В сентябре – ноябре 1942 г. Закавказский фронт провел целый ряд оборонительных операций – Моздок-Малгобекскую, Нальчикско-Орджоникидзевкую, Новороссийскую, Туапсинскую. С декабря 1942 г. советские войска начали подготовку к контрнаступлению, а в январе 1943 г. перешли в стратегическую контрнаступательную операцию – Северо-Кавказскую – в ходе которой к середине февраля 1943 г. была освобождена большая часть территории Северного Кавказа.

Нетрудно себе представить какое моральное и физическое напряжение много месяцев кряду испытывал человек, руководивший советскими войсками на Кавказе и несший полную ответственность за исход операций. Круглые сутки он кочевал на «додже» по земле или в «дугласе» по воздуху вдоль громадной протяженности линии фронта из штаба в штаб, давая распоряжения, споря, вступая в конфликты.

В частности, он неоднократно вступал в «дискуссии» с всемогущим Л.П. Берией, который несколько раз выезжал на Кавказ в качестве представителя Государственного Комитета Обороны и фактически подменял собой армейское руководство. Принципиальная позиция И.В. Тюленева по многим вопросам в итоге поставила крест на его дальнейшей карьере.

До конца войны он оставался командующим уже не действующего Закавказского фронта.

За руководство обороной Кавказа И.В. Тюленев был награжден одним из высших полководческих орденов – орденом Кутузова I степени – первым из командующих фронтами в советских Вооруженных Силах.

http://www.stoletie.ru/voyna_1914/kresty_i_zvezdy_ivana_tule...

https://rg.ru/2018/11/07/rodina-geroi-dvuh-voin.html

https://zen.yandex.ru/media/id/5ebf9d9d20fec07bfe924293/troe...

«Чего толковать обо мне, - говорил Рокоссовский тем же слушателям кавалерийских курсов. – В нашем Каргопольском были настоящие герои, такие как Иван Тюленев, который за бесстрашную удаль и необыкновенную воинскую предприимчивость получил полный бант Георгиевского кавалера – четыре креста».

Что бы понять что такое "полный бант" стоить здесь посмотреть с 6 мин. (красиво сказано):

Последний бой драгуна1

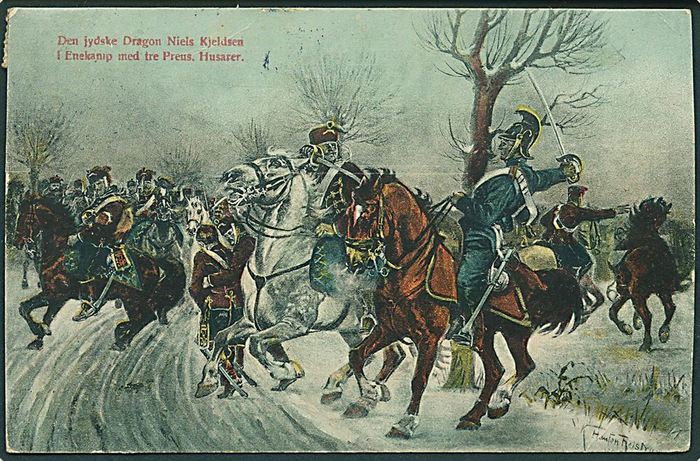

Есть такая картина 1901 г. датского художника Франца Хеннигсена — "Герой 1864 года". Написана она в 1901-ом году, за семь лет до смерти художника.

А сама картина является отражением реальной истории, случившейся во время войны Пруссии и Австрии против маленькой Дании за отторжение от неё Шлезвига и Голштейна.

23-летний крестьянский парень недюжинного телосложения, сын фермера, Нильс Кьельдсен, был призван в армию. За умение ездить верхом с детства он был призван в драгуны, "конные пехотинцы". Для других конных родов войск требовалась специальная длительная подготовка со своей спецификой: гусарская — как лёгкой конной разведки на выносливых конях, кирасирская (кавалергардская) — как тяжёлой ударной конницы и т.д.

Драгуны же в этом смысле были универсальным родом войск, умеющие также воевать в пешем строю, если придётся. В конном бою, в этой связи, драгуны предполагались, скорее, как вспомогательные войска. Исходя из роста и природной крепости Нильсу подобрали лошадь, традиционно подходящую больше для тяжёлого кирасира. Это видно и на картине.

Спустя год после службы произошла эта удивительная и трагическая, я бы сказал — эпическая история.

Нильс с несколькими драгунами 4-го эскадрона 6-го драгунского полка Королевской датской армии, с капралом во главе, отправился в разведку. Авангард прусского гвардейского гусарского полка под командованием графа Густава фон Люттихау, называвшийся полком Красных гусар, оказался у них на пути. Непосредственно драгунам навстречу выехали четырнадцать гусар: 12 рядовых, унтер-офицер и командир.

Датчане находились на отдыхе в деревеньке, когда неожиданно показались пруссаки, стремительно приближавшиеся на лёгких конях.

Драгуны, застигнутые врасплох, попытались уйти. Это удалось капралу, рассуждавшему, по всей видимости, что при отступлении командир должен быть "впереди на лихом коне".

Ещё двое тоже сумели вернуться к своим. Остальных судьба поставила перед выбором, сдаться или принять бой. Двое датчан решили сдаться превосходящему их и в количестве и в матёрости противнику. Нильс Кьельдсен сдаться отказался.

С одним солдатом, каким-то бородатым деревенским увальнем, пруссаки решили драться "один на один", не принимая его всерьёз.

Итог этого решения оказался следующим: двое гусар были им убиты, а сам Нильс получил тяжёлые ранения. Раненый в правую руку и голову после удара, разрубившего ему шлем и кокарду (на картине виден валяющийся впереди шлем), он переложил саблю в левую руку.

Тем не менее, даже в таком состоянии пруссакам он больше не казался лёгкой добычей. Очевидно теперь он внушал им страх. Поэтому командир гусар просто застрелил его из револьвера. Причём ему пришлось сделать два выстрела.

Первым он отстрелил своей лошади ухо. Такое могло случиться, предположительно, по двум причинам: если боится всадник — и у него дрожит рука, вторая — если пугается лошадь, не слушающаяся всадника. Впрочем, как известно, лошадям передаётся страх хозяина, его неуверенность и мандраж.

Палаш и шлем Кьельдсена выставлены в военном музее, он был похоронен дома на ферме своей семьи, его тело подобрал с дороги проезжающий крестьянин. Его помнят как датского военного героя.

Что касается Дании, после потери около 1500 человек 1 августа 1864 года был подписан мир, и король Дании отказался от всех своих прав в герцогствах Шлезвига и Голштейна в пользу императора Австрии и короля Пруссии. (с.)

Юбилей начала операции "Бернадетт"

75 лет назад – 15-го августа 1944 года – наши англо-американские партнёры начали операцию «Бернадетт» (она же – «Драгун», или Южно-Французсккая десантная операция).

Она была симметричной по отношению к операции «Оверлорд», которая началась 6-го июня высадкой в Нормандии. Если бы войска, успешно высадившиеся в Нормандии, начали сразу наступать на восток (к германской границе), они бы постоянно испытывали давление противника на свой южный фланг, растянувшийся на 800 километров, и были бы вынуждены тратить силы на его укрепление. Только полное завоевание всей Франции (от моря до моря) обеспечивало безопасность их коммуникаций и успешное развитие дальнейших боевых действий по завоеванию «своей» части Европейского Полуострова.

В качестве места высадки десанта был выбран участок побережья Средиземного моря между Тулоном и Каннами (регион Прованс-Альпы-Лазурный Берег), на участке шириной 30 миль,, так как этот участок побережья был в радиусе действия союзных истребителей базировавшихся на Корсике. Именно отсюда ведёт кратчайший путь с южного берега Европы в Германию – по долине реки Рона. Все остальные пути либо слишком длинные (если двигаться с Балканского полуострова и тем более с Пиренейского), либо преграждены горами (через Альпы в Италии; после пятимесячной битвы за аббатство Монте-Кассино – Итальянский Сталинград, союзники полностью разочаровались и в этом пути). Поэтому, Французская Ривьера — это единственное место в Средиземноморье, откуда войска союзников могли кратчайшим путём попасть в Западную Европу и создать прямую угрозу Германии. Также имело значение то, что в зону этой операции попадал Марсель – один из крупнейших морских портов мира, что существенно облегчило бы снабжение армии союзников во всей западной Европе: ранее, в ходе высадки в Нормандии, был взят только один глубоководный порт – Шербурн.

Главную роль в операции «Бернадетт» играли те воинские части и соединения, что ранее сражались под Монте-Кассино: 3-я, 36-я и 45-я американские, 1-я французская и 3-я алжирская пехотные дивизии были отозваны с Итальянского фронта и стали готовиться к высадке на Ривьере.

На Корсике 1 августа 1944 была сформирована группа армий, в которую вошли 7-я американская и французская армия «Б», состояли они преимущественно из войск, взятых с Итальянского фронта, дополнительные дивизии были привезены из США и Северной Африки. Большинство соединений этой группы армий до этого воевали в Северной Африке и в Италии и обладали солидным боевым опытом, в первую очередь это касается 3-й, 36-й и 45-й американских дивизий – героев штурма Монте-Кассино. Опыт личного состава являлся одной из причин успеха операции «Бернадетт».

Обстановка на солнечном побережье Южной Франции оказалась куда более благоприятной для вторжения, чем в дождливой Нормандии. Хорошие погодные условия благоприятствовали действиям авиации союзников, районы высадки Ривьеры были надежнее защищены от ветров и штормов, чем на севере, крутой уклон дна и небольшая амплитуда прилива затрудняли постановку подводных заграждений, благодаря чему крупные суда могли ближе подойти к берегу.

Перед рассветом 15 августа 1944 года возле города Ле-Мюи в 10 милях от побережья была высажена 1-я воздушно-десантная бригада, состоящая из американских и британских подразделений. 1300 бомбардировщиков, вылетевших из Италии, с Сардинии и Корсики, появились над участками высадки в сопровождении истребителей. Бомбардировка с воздуха почти не прекращалась до 07:30. Затем самолеты ушли, и в действие вступила корабельная артиллерия. В течение двух часов перед высадкой морского десанта флот обстреливал немецкие позиции на побережье. Корабельная артиллерия вела огонь по местам скопления войск противника, а также по заминированным участкам побережья — минные поля были расчищены практически на всех участках высадки подрывами фугасных снарядов. В течение всей операции в море у побережья находилось соединение в составе семи английских и двух американских авианосцев, десятки крейсеров и сотни кораблей поменьше.

Главные силы союзников высадились 15 августа 1944 года в 8:00 утра.

Первый эшелон десанта состоял из 6-го американского корпуса, включавшего 3-ю, 36-ю и 45-ю пехотные дивизии, усиленного французской 5-й бронетанковой дивизией.

3-я дивизия высадилась возле города Кавалер-сюр-Мер, 45-я возле Сен-Тропе, а 36-я в бухте Фрежюс у города Сен-Рафаэль. На первых двух участках сопротивление было очень незначительным. Но 36-я дивизия столкнулась с трудностями: в восточной части сектора союзники высадились на побережье, а в западной немецкая береговая артиллерия держала побережье под плотным огневым контролем. Огонь противника оставался ещё настолько сильным, что минные тральщики не могли начать траление в бухте. Поэтому высадку западной группы перенесли в восточную часть сектора 36-й дивизии. Высадившиеся части 36-й дивизии атаковали позиции немецких артиллеристов и уничтожили их, благодаря чему союзники полностью закрепились на плацдарме.

Во втором эшелоне 16 августа высадился 2-й французский корпус (1-я французская, 3-я алжирская и 9-я колониальная дивизии), а также 1-й французский корпус и дополнительные американские части. Они быстро продвинулись на запад в направлении Тулона и Марселя. Парашютисты в это время нанесли удар в противоположном направлении и вышли к Каннам и Ницце.

После прорыва группы армий союзников с южного побережья Франции, и развития встречного наступления со стороны Нормандии, общая обстановка на Западном фронте для немцев сложилась неблагоприятно, и они начали отступление в сторону Германии, сворачивая свои боевые порядки на территории Франции. Остались на месте только гарнизоны в Тулоне и Марселе.

28 августа французский 2-й корпус при поддержке партизан и кораблей американского флота освободил Тулон и Марсель. Тем временем американцы, наступая на север по долине реки Роны, достигли городов Гренобль, Валанс и Монтелимар, и успешно отразили контратаку немецкой 11-й танковой дивизии возле г. Монтелимар.

В тот же день парашютисты из 1-й воздушно-десантной бригады вошли в Канны, а 30 августа взяли Ниццу. В Западных Альпах на французско-итальянской границе были размещены французские горнострелковые части для отражения возможных нападений на линии снабжения союзников со стороны немецких войск, оставшихся в Италии.

3 сентября южная группа армий освободила город Лион, а 11 сентября возле Дижона соединилась с правым флангом 3-й американской армии, наступавшей с севера (из Нормандии и Бретани). Тем самым был образован единый Западный фронт и отрезаны немецкие части в юго-западных районах Франции. Французский корпус при поддержке американской 94-й пехотной дивизии очистил от остатков немецких войск побережье Бискайского залива.

Интерактивная карта боевых действий:

https://yandex.ua/maps/?um=constructor%3Ab3741b8475e6ab6b5a8...