Король-детдомовец, золотой трон и танцующие гробовщики: африканские шахтёры на деньгах Ганы

В моей коллекции "шахтёрских" денег банкноты Африки представлены довольно широко. И своё особенное место занимают банкноты Ганы (уж не знаю почему, вот просто нравятся они мне 😉). Об этой стране я и попытаюсь сегодня рассказать. А заодно и про её богатства полезными ископаемыми.

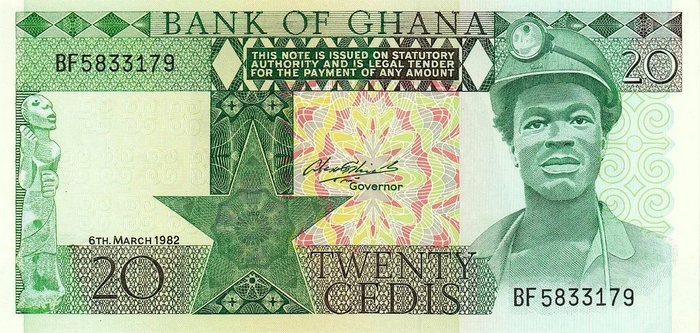

Гана. 20 седи 1982 года. Лицевая сторона. Настоящая шахтёрская банкнота.

Гана. 20 седи 1982 года. Оборотная сторона.

Гана - одно из наиболее экономически развитых государств в западной Африке, омываемое с юга водами Гвинейского залива. Своё название Гана получила только в 1957 году, после обретения независимости. Не смотря на то, что на одном из местных наречий "Гана" означает "воинствующий король", в 2008 году она была признана самой мирной африканской страной по оценкам глобального индекса безопасности. А до 1957 года территория была британской колонией и называлась она Золотой Берег. И повоевали там в своё время не мало...

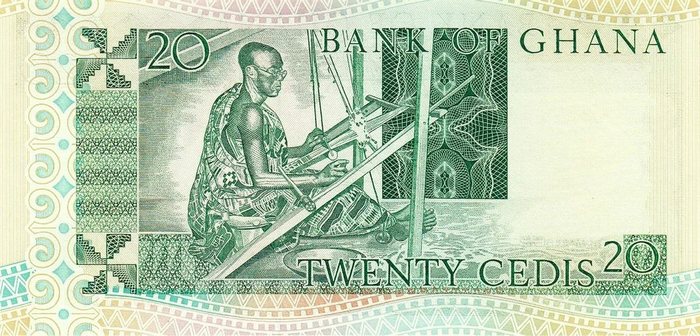

Гана. 1000 седи 1996 года. Национальные богатства Ганы - алмазы и какао-бобы.

Золотым Берегом эту территорию назвали португальцы, первыми прибывшие туда в середине XV века. Название это было дано за огромное богатство местных недр полезными ископаемыми, в том числе и золотом, которое началось вывозиться в огромных количествах. Сначала золото вывозили португальцы, потом к ним присоединились Нидерланды, Швеция, Пруссия и Британия. В XVI веке золото, вывозимое с Золотого Берега, составляло около 10 % от его общемировой добычи. С конца XVII века расцвела работорговля. Золотой Берег был признан одним из самых крупных центров работорговли в Африке. Ближе к середине XIX англичане "подвинули" всех конкурентов и установили полный контроль над территорией. Однако для этого им пришлось сломить сопротивление коренного населения (ашанти), сопротивлявшегося попыткам Британии проникнуть вглубь материка.

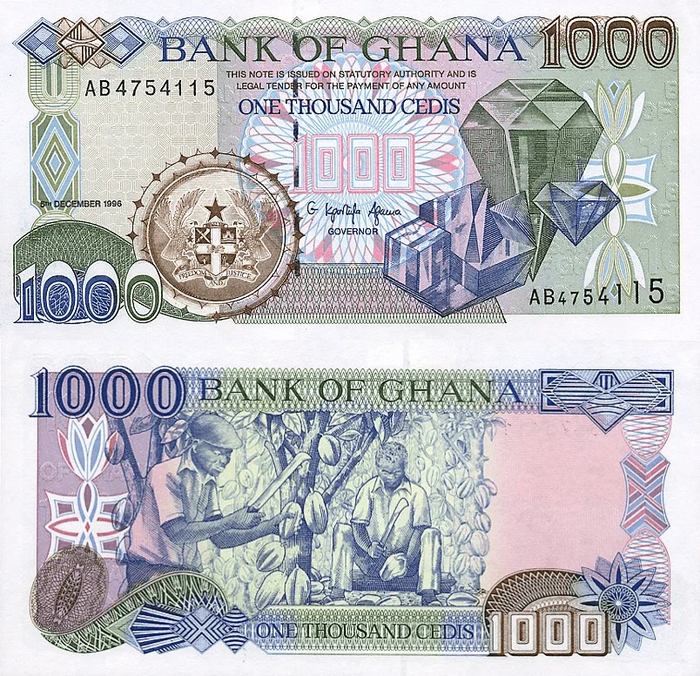

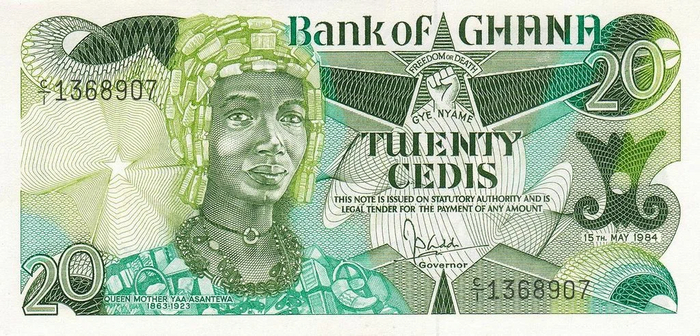

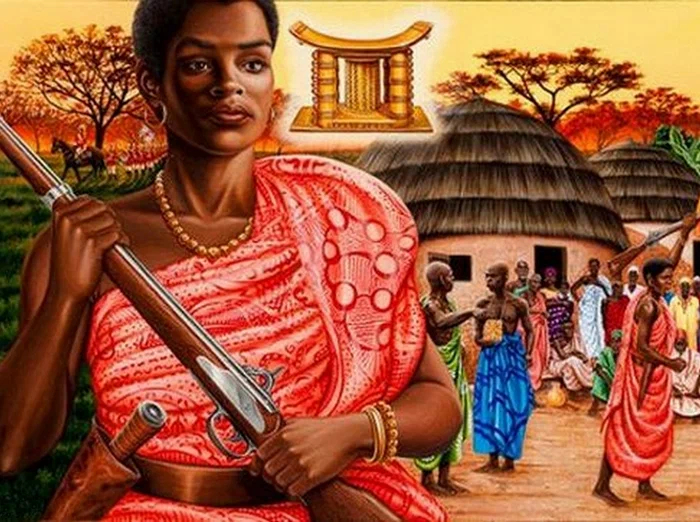

Гана. 20 седи 1984 года. Королева-мать Яаа Асантева, возглавившая последнюю англо-ашантийскую войну 1900 года.

Гана. 20 седи 1984 года. Самым крупным планом - шахтёр. Если присмотреться повнимательнее - в агрессивно настроенной толпе среди рабочих с гаечными ключами, военных с винтовками и крестьян с мотыгами можно разглядеть ещё парочку шахтёрских касок. Особенно колоритно выглядят представители местных племён с барабанами, копьями, луками и мечами "окуямэ".

Всего было восемь англо-ашантийских войн, описание которых заслуживает отдельной книги в стиле Луи Буссенара. Последнее восстание ашанти, которое в 1900 году возглавила Яаа Асантева получило название Войны Золотого Трона. После того как англичане выслали на Сейшельские острова короля ашанти Премпеха I и членов правительства ашанти, Яаа Асантева стала регентом. Британский генерал-губернатор Золотого Берега Ходжсон заявил лидерам ашанти примерно следующее: "Ваш правитель в изгнании и уже не вернётся. Его полномочия будут переданы представителям Великобритании. Как и Золотой Трон ашанти. Кстати, где он? Почему вы его не принесли? И почему я сижу на обычном стуле, а не на нём?". Это было очень оскорбительное заявление для всего народа ашанти, для которых Золотой Трон являлся символом государственности. Королева-мать заручилась поддержкой лидеров ашанти и подняла восстание против британцев. Война продлилась почти полгода и стоила англичанам и их союзникам в общей сложности 1007 человек безвозвратных потерь. Среди племён ашанти число погибших оценивается в 2000 человек.

Яаа Асантева . На заднем плане - Золотой Трон Ашанти.

Восстание было подавлено. Яаа Асантева и её окружение были схвачены и сосланы на Сейшельские острова, где спустя почти 20 лет королева-мать скончалась. Цель войны - защита Золотого трона - была достигнута. Британцы его так и не захватили. Он был спрятан в глубине джунглей во время войны, и несмотря на все усилия колониальной администрации его не удавалось обнаружить до 1920 года. Тогда он был случайно найден несколькими рабочими, которые оторвали золотые пластины, украшавшие Трон, лишив его «силы» в глазах племён ашанти. Рабочие были приговорены к смертной казни, однако впоследствии казнь заменили на ссылку.

Освободительная борьба народов Золотого берега усилилась в 1940-х годах под руководством Кваме Нкрумы, и увенчалась провозглашением независимости в 1957 году. Страна стала называться Ганой и её внешняя и внутренняя политика ориентировалась на социалистические страны. Однако не всем в стране нравился авторитарный стиль правления Нкрумы, и в феврале 1966 года он был свергнут группой офицеров. После чего произошёл целый ряд военных переворотов, продолжавшихся аж до 1982 года. В 1990 году было объявлено о начале перехода к гражданскому правлению...

Но давайте рассмотрим герб Ганы.

Герб Ганы. Лазоревый щит, поделенный крестом святого Георгия на четыре части. В верхней левой четверти щита золотой церемониальный меч «окуямэ», в правой верхней четверти — золотой замок, стоящий двух серебряных волнах, в нижней левой четверти находится дерево какао, в нижней правой — золотой рудник.

Догадаться, что красный домик возле решётчатой вышки с колёсиком наверху - это золотой рудник, без описания конечно сложно. Но интернет нам в помощь. Выходит, что и на реверсе почти всех монет Ганы тоже изображён золотой рудник? Однако ж богато у Ганы с шахтёрскими монетами! 😄

Монеты Ганы. Ни про золото не забыли, ни про какао-бобы, ни про морепродукты...

Гана входит в первую десятку стран, являющихся самыми крупными мировыми золотодобытчиками. Золото обеспечивает до 50% валютных поступлений (в Африке только ЮАР добывает золота больше, чем Гана). Однако недра Ганы богаты не только золотом. Горнодобывающая индустрия активно развивается с начала 90-х годов. Активно добываются серебро и алмазы, бокситы и марганцевые руды. Имеются месторождения нефти и газа, обнаруженные у побережья в 2007 году.

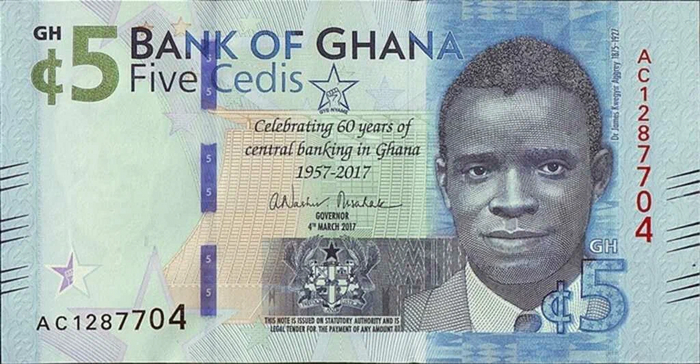

Гана. 5 седи 2017 года. 60 лет образования центрального банка Ганы.

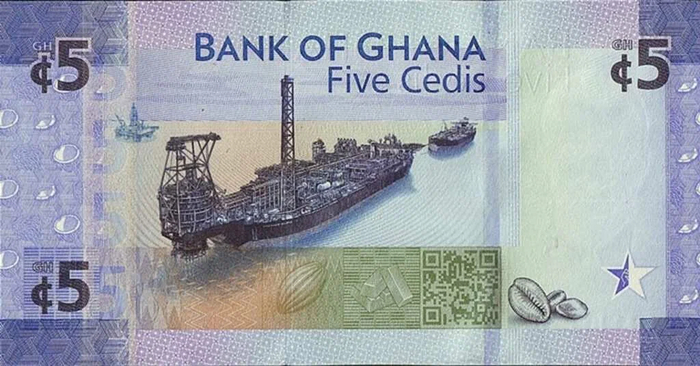

Гана. 5 седи 2017 года. Морская нефтедобывающая платформа. Снова про нефть на "шахтёрских" деньгах. Ну так а куда без неё? Как-никак - полезное ископаемое.

И всё-таки Гана больше аграрная страна. Основной сектор экономики Ганы - сельское хозяйство. Выращиваются какао-бобы, рис, арахис, кукуруза, бананы, тапиока. Активно экспортируются рыба и ценная древесина. При этом четверть населения проживает за чертой бедности.

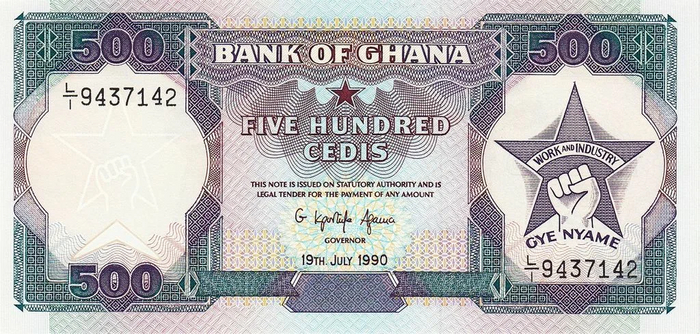

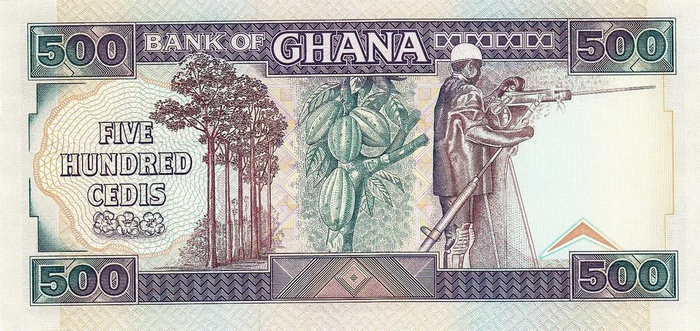

Гана. 500 седи 1990 года. Лицевая сторона.

Гана. 500 седи 1990 года. Оборотная сторона. Проходчик с ручным перфоратором. Наколенники у него интересные. У моих коллег таких не было. А слева от проходчика снова какао-бобы.

Что ещё можно рассказать о Гане? Наверняка многие видели в сети весёлые видео и мемы с "танцующими гробовщиками". Помните таких?

"Танцующие гробовщики". Вы легко найдёте в сети множество видео под заводную мелодию "Astronomia", написанную ростовским музыкантом Антоном Игумновым под псевдонимом Tony Igy.

К смерти ганцы относятся совсем не так, как это принято в России и других европейских странах. Никакого траура, скорби и отчаяния. В этой африканской стране принято хоронить умерших с танцами и песнями, для чего и нанимают группу людей в парадной форме и черных очках. На похороны в Гане надевают лучшие красочные наряды, а гробы по своей эффектности и оригинальности могут соревноваться с праздничным тортом. Если хотите быть погребенным в мобильном телефоне, ботинке, бутылке Coca Cola или другом любимом предмете — ритуальные службы Ганы с удовольствием помогут подобрать для вас идеальную форму гроба. Стоимость подобных изделий немалая, однако услуга пользуется спросом. Я просто не в состоянии разместить здесь все фотографии. Поищите и почитайте сами, оно того стоит. Уверяю вас. 😅

Оригинальные изделия ганских гробовщиков.

Не менее интересный факт заключается в том, что в российской Твери живёт бывший детдомовец Сергей Фануэлевич Котов-Дарти, ныне действующий король Ганы - Тогбе Атони-Агботое II, который был коронован в 2010 году. И это не шутка. Вы сами можете легко проверить эту информацию. Статей об этом - великое множество.

Действующий король Ганы - Сергей Котов-Дарти. Бывший тверской детдомовец, тракторист-машинист, доктор наук, профессор, почетный работник высшего профессионального образования России. Правит Ганой прямо из Твери. 🤴

Во всей этой истории с Ганой не хватает только инопланетян. Но о них я предлагаю вам почитать статью на интереснейшем канале моего коллеги. Там как раз об этом 👽😁. Очень рекомендую!

https://dzen.ru/a/YupZPG2f5DbMdF_9

А на сегодня - всё. Если вам было интересно - ставьте плюсы и пишите комментарии. Чтобы не пропустить новые статьи - подписывайтесь и делайте репосты для своих друзей. Вместе веселее! Ещё больше статей о "шахтёрских" деньгах на моём канале в "Дзен": https://dzen.ru/sachterinadengah

Работа в России в 2022 году для гражданина Казахстана. Стоит ли?

Здравствуйте пикабушники, я гражданин Казахстана, предлагают работу вахтой в России, в компании "К северу золото", условия хорошие и оплата труда устраивает, однако есть опасения, что российская добывающая промышленность не переживет санкции и компании начнут загибаться без поставок запасных частей с европы и японии. Подскажите, пожалуйста, кто работает вахтой в области добычи руды как там сейчас обстановка? Что говорят люди? Что планируют на следующий год?

Оленегорск и Комсомольский карьер ГОКа

Снабженцы

Добрый день, может тут есть руководители предприятий или сами снабженцы.

Собственно к сути, наконец сделал для себя новый шаг в жизни и сменил работу, теперь я тупо продажник, так вот база есть и она большая, но есть загвоздка и это снабженцы ☺️ Почему эти люди не заинтересованы в сотрудничестве? Многие даже не хотят слушать о новых поставщиках. Или там уже налаженный процесс по откатам?) Где-то в приемной даже номер не дают, нет и все. Вообщем может кто поделится опытом.

Горнодобытчики Rio Tinto присоединились к программе индийского спутникового стартапа Pixxel

ВАШИНГТОН — Индийский стартап по созданию гиперспектральных изображений Pixxel объявил о партнерстве с горнодобывающей компанией Rio Tinto, предоставив этой компании ранний доступ к данным со спутников, запуск которых запланирован на начало этого года.

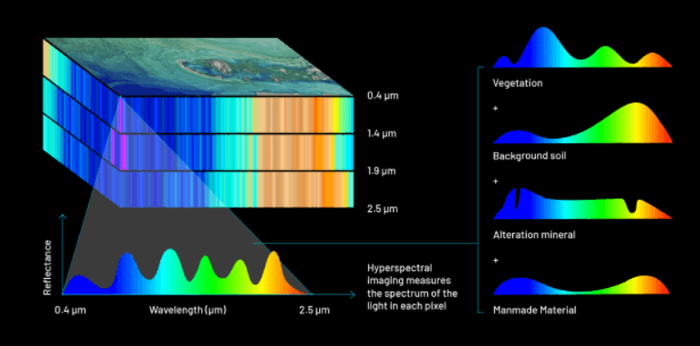

Pixxel объявила 13 января о «партнерстве раннего внедрения» с Rio Tinto, в соответствии с которым Rio Tinto будет иметь доступ к гиперспектральным изображениям с разрешением в пять метров со спутников Pixxel. Rio Tinto будет использовать данные, чтобы выяснить, полезны ли они для выявления полезных ископаемых и мониторинга действующих и закрытых участков добычи.

«Rio Tinto участвует в программе Pixxel Early Adopter Program, поскольку мы считаем, что разведка может выиграть от более экономичного и более легкого доступа к гиперспектральным спутниковым данным», — заявил в своем заявлении руководитель отдела геологоразведки Rio Tinto Дэйв Эндрюс.

Справка:

Rio Tinto Group — австралийско-британский концерн, третья по величине в мире транснациональная горно-металлургическая компания. Состоит из двух операционных компаний — Rio Tinto Limited и Rio Tinto plc. Управление группой осуществляется из Мельбурна и Лондона. Капитализация на середину июля 2007 года — $79,6 млрд.

Аваис Ахмед, соучредитель и исполнительный директор Pixxel, сказал в интервью, что Rio Tinto — первая горнодобывающая компания, присоединившаяся к этой программе раннего внедрения. Другие компании, присоединившиеся к программе Pixxel, включают в себя сельскохозяйственные и нефтегазовые отрасли.

«Добытчики полезных ископаемых будут крупными пользователями гиперспектральных данных», — сказал он. «Мы пытаемся помочь Rio Tinto сократить масштабы их разведки, сообщая им, на каких областях им нужно сосредоточиться».

«В Rio Tinto есть собственная внутренняя группа по анализу данных, которая работает с мультиспектральными источниками спутниковых данных, и они в восторге от полученных гиперспектральных данных», — сказал Ахмед.

Pixxel также планирует сотрудничать с Rio Tinto в разработке программного обеспечения для анализа гиперспектральных данных.

Он сказал, что соглашение предусматривает демонстрацию технологий и пилотные программы в течение одного года, которые оплачивает Rio Tinto. «Через 12 месяцев это будет чисто коммерческое предприятие», — сказал он.

Данные, которые будут анализировать Rio Tinto и другие фирмы, присоединившиеся и присоединяющиеся к программе, будут поступать со спутников, которые Pixxel готовится запустить.

Первый спутник планируется запустить в начале этого года в качестве полезной нагрузки на индийской ракете-носителе. За этим последует запуск спутника в рамках специальной миссии SpaceX, запуск которой запланирован на апрель.

Эти спутники являются первыми в созвездии, которое Pixxel планирует запустить.

Аваис сказал, что к концу этого года планируется запустить еще шесть спутников.

Справка:

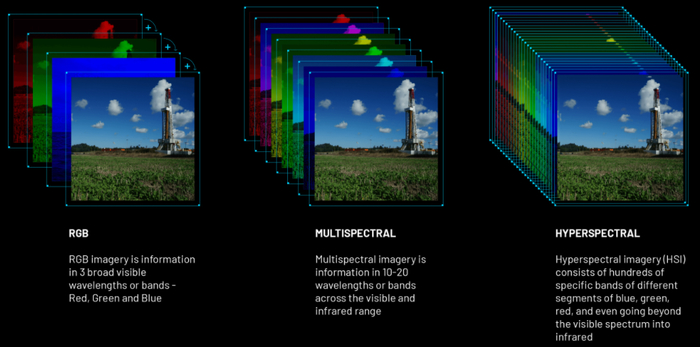

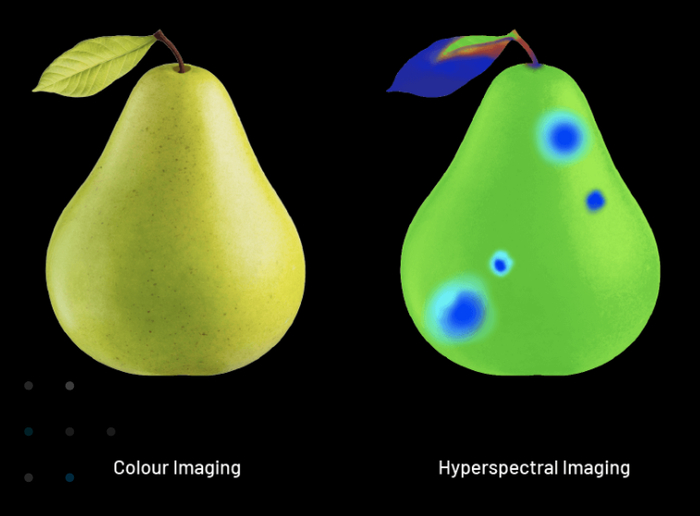

Гиперспектральная визуализация (HSI) — это метод, который анализирует широкий спектр света, а не просто назначает основные цвета (красный, зеленый, синий) каждому пикселю. Свет, падающий на каждый пиксель, разбивается на множество различных спектральных диапазонов, чтобы предоставить больше информации о том, что изображено.

Собранные спектры используются для формирования изображения таким образом, что каждый пиксель изображения включает в себя полный спектр.

Ресурсы: скоро ли закончится вода в бездонном колодце

С 1860-х человечеству обещают исчерпание угля, с 1960-х – нефти. После них, уверены многие, цивилизация не сможет поддерживать прежний уровень потребления энергии, отчего жизнь станет заметно сложнее. Такие предсказания есть и по поводу металлов, и даже плодородной земли, которой уже полвека обещают скорый коллапс из-за эрозии. Как ни странно, история человечества показывает, что практически все прогнозы такого рода – иллюзии. Проблем у нашего вида много, но исчерпание основных ресурсов к ним явно не относится. А вот сама идея конечности ресурсов по-настоящему вредоносна: веря в нее, мы, люди, совершаем много грубых ошибок, стоящих дорого. Разбираемся почему.

Наш вид добился исключительных успехов, сильно выделяющих его среди других, после того, как научился использовать внешние, химические источники энергии – а именно горение. Считается, что огонь используют в своих целях и австралийские хищные птицы – перенося горящие головни в клювах, чтобы удобнее охотиться на мигрирующих при степном пожаре мелких животных.

Однако род Homo с самого начала использовал огонь более широко. Поджаривая мясо, он тратил намного меньше энергии на его переваривание, к тому же огня боятся хищники, и он позволяет устраивать загонную охоту. 1,8 миллиона лет назад эректусы достигли Кавказа, и в таких условиях огонь не мог не пригодиться для обогрева. То есть новый источник энергии позволил людям заселиться там, где их африканские предки, не использовавшие огонь, не выжили бы.

Начало промышленной революции тоже шло под знаком дров: Швеция при Карле XII была крупнейшим производителем железа в Европе именно из-за изобилия дров (оно вело к низким ценам на них). Россия сменила ее на этом посту до конца XVIII века по той же причине.

Само собой, рубка лесов уменьшала их площадь, и в Европе появились прогнозы о том, что вскоре леса закончатся. Распространенная уверенность такого рода появилась в немецких землях с конца XVI века и называлась Holznot («нехватка дерева»). В рамках такой концепции леса вскоре были обречены на исчезновение из-за вырубок, после чего обогреваться людям стало бы нечем. Концепция стройная, логичная, и, следуя ей, там начали массово сажать деревья – строго по линеечке, с типичным немецким стремлением к «орднунгу». Явный пример заканчивающегося ресурса, своего рода «пика дров» – а равно и разумной, ресурсосберегающей реакции на него.

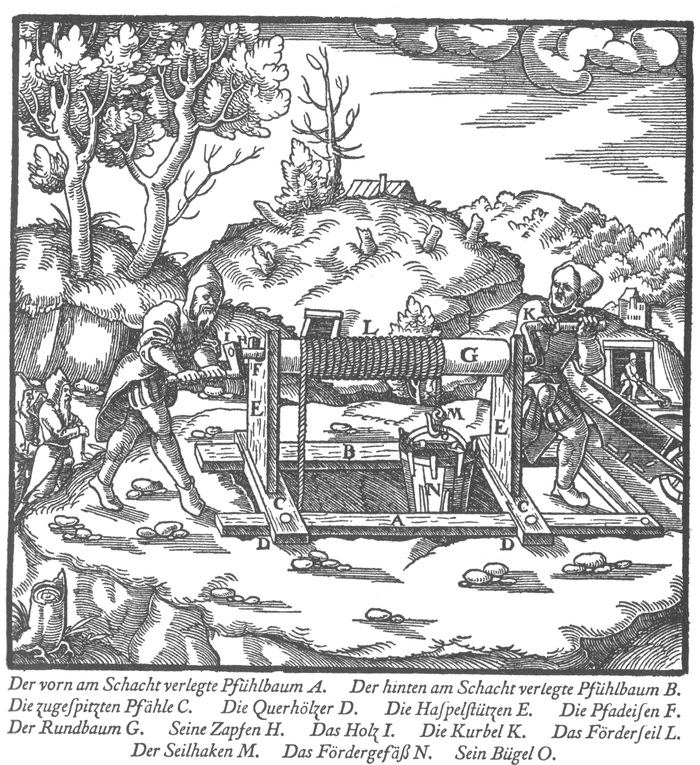

Holznot логично выглядел из окрестностей быстро появляющихся в Новое время шахт: в их окрестностях быстро вырубали деревья (пеньки на заднем плане), поскольку дерево уходило на крепи для шахт и иные производственные нужды. Однако, как показали современные историки, там, где шахт было меньше картина была совсем иной / ©Wikipedia

Кстати, в 2011 году такой термин попытались ввести сторонники теории пика нефти. Они предположили, что именно «пик дров» похоронил Римскую империю. Впрочем, в исторических источниках никаких намеков на это не было, но в парадигме сторонников «пика ресурсов» этого не могло не быть.

И все бы хорошо, но в 1980-х историк Йоахим Радкау обнаружил, что никакого Holznot в реальном мире никогда не было. По историческим источникам, просто нет никакой заметной разницы между реальным количеством подушевых ресурсов древесины до появления идеи «нехватки дров» и после. Более того, после Тридцатилетней войны население Германии сократилось на четверть, пашни стали зарастать лесом – но государства продолжили ограничивать рубку леса на дрова, причем со всевозрастающей силой.

Вывод Радкау прост: само слово в исторических источниках появляется вскоре после того, как то или иное немецкое государство начинало резко ограничивать права своих крестьян рубить деревья на дрова, а не после каких-то реально наблюдаемых скачков в их доступности.

Работа Ганса Гессе, 1522 год, показывает типичный продукт рудного бума XVI века – целый шахтерский городок, активно потребляющий древесину / ©Wikipedia

Там же, где локальный взлет цен на дрова действительно происходил, это случалось из-за местной рудной лихорадки – образования шахтерских городков, в которые стекалось много людей. В отличие от более поздних эпох, доходы шахтеров были много выше, чем у остального населения, да и дерева на крепь для шахт требовалось много. В итоге возникали локальные скачки цен на дрова, никак не связанные с отсутствием ресурса – только с сильнейшим локальным скачком спроса.

Как отмечает Радкау, германские государства стояли перед выбором: остановить скачки цен ограничением использования леса горной индустрией либо не давать крестьянам рубить дрова в лесах фактически бесплатно, как те привыкли делать из поколения в поколение. Проблема была в том, что горные предприятия платили в казну много налогов, а крестьяне, на душу населения, – меньше. Естественно, главы государств выбрали ограничение доступа для крестьян. А чтобы обосновать его, использовали до того довольно абстрактную идею Holznot.

Читатель задаст законный вопрос: выходит, дрова бесконечны? Что ж, определенно, они могут дать обществу куда больше энергии, чем мы думаем. Достаточно сказать, что сегодня люди сжигают больше дров, чем когда-либо в своей истории: они дают нам всего вчетверо меньше первичной энергии, чем уголь, и впятеро меньше, чем нефть.

Двести лет назад, в 1820 году, «традиционное биотопливо» давало эквивалент 6,1 триллиона киловатт-часов первичной энергии (включая тепловую). В 1970 году – 9,4 триллиона, а сегодня – 11,1 триллиона киловатт-часов в год. Мы сжигаем вдвое больше дров, чем во времена пуска первого паровоза. В первичном энергобалансе землян на 2018 год дрова дают вчетверо больше энергии, чем уран, и втрое больше, чем ГЭС.

Несмотря на это, площадь лесов в мире растет на десятки тысяч квадратных километров в год. Впрочем, о том, что площадь лесов, вопреки распространенным мифам, энергично увеличивается, мы уже писали в отдельном материале. Даже в Западной Европе сегодня использование древесного топлива – на максимуме за всю ее историю, при этом площадь лесов уверенно растет.

Но главная причина, по которой никакого пика дров не следует ожидать, не в том, что леса могут производить их во множестве.

Уголь – главная причина провала «пика дров»

Зачастую принято считать, что каменный уголь стали активно использовать в Британии в XVIII веке, во времена промышленной революции. На самом деле, начало его активной добычи в Китае датируется самое позднее 3490 годом до нашей эры. Для той же Британии использование угля известно как минимум с римского владычества, причем эксплуатировались практически те же зоны, где уголь добывался до XX века. Впрочем, потом, в силу варваризации, способность поддерживать добычу угля свелась к нулю – да и спрос из-за сокращения населения упал.

В Новое время население и технологический уровень выросли, а после появления пароходов и паровозов спрос на черное топливо взлетел. Причины такой резкой популярности – большее удобство. Кубический метр дров дает 1,5-2,0 тысячи киловатт-часов тепловой энергии, а кубометр угля – 9-11 тысяч киловатт-часов. Понятно, что паровоз или пароход с углем на борту уйдут куда дальше, чем с дровами. Уголь оказался самым удобным видом топлива для цивилизации XIX века.

В 1865 году Уильям Джевонс выпустил книгу «Угольный вопрос», где прямо заявил: уголь – конечный ресурс, Британия поступает немудро, позволяя расходовать его свободно. Его расчеты показывали, что уголь в стране должен кончиться через 90 лет, к 1960-му.

Джевонс предложил конкретные меры для решения проблемы: в частности, искусственно замедлить экономический рост Британии повышением налогов (и это за полтора века до Греты Тунберг, агитирующей за углеродный налог). Кроме чисто репрессивных мер, английский мыслитель выдвигал созидательные.

Во-первых, он предлагал усиленное использование энергии ветра и приливов – да-да, в 1865 году, более чем за сотню лет до нынешних зеленых. Понимая прерывистость этих источников энергии, он считал необходимым построить мощности по закачке воды на возвышенности. Когда ветер не дует, слив воды из хранилища должен был вращать турбину, давая нужную энергию. Кстати, вариант запасания энергии за счет выработки водорода от прерывистой генерации он – справедливо – полагал непрактичным, в силу больших энергопотерь при производстве водорода. Эта идея нашла блестящее подтверждение в наше время, когда «водородная энергетика» явным образом провалилась. Джевонс отмечал и перспективность использования энергии солнца и даже геотермальной, правда, упирал на то, что в Англии с ними беда.

В общем, с точки зрения современного зеленого, Джевонс был пророк, каких мало. Однако наша реальность для пророков – пусть даже очень умных – слабо оборудована, поэтому в ней все пошло не так, как в его книжке.

Рост производства угля продолжился. После 1900 года – через десятки лет после его книги – уголь, наконец, смог обогнать дрова по количеству первичной энергии, получаемой от него человечеством. Поэтому XIX век не вполне век угля и пара: до 1900-го включительно дрова давали больше энергии, чем уголь.

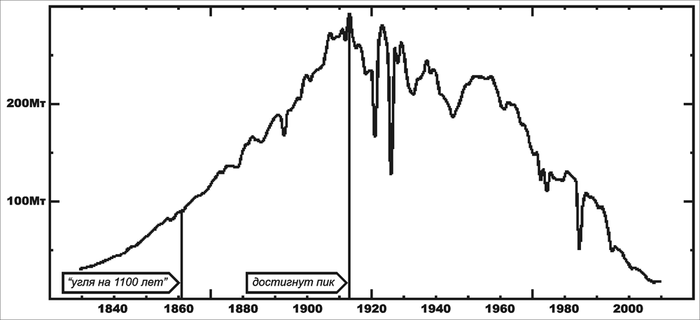

Да, производство угля в Британии достигло пика в 1913 году. В мире в целом это произошло в 2013-м. Однако и сегодня на планете добывается в 80 раз больше угля, чем в 1865 году, и никаких признаков его нехватки нет. Его добыча с 2013 года падает не потому, что угля мало, ведь запасов хватило бы при текущей добыче на сотни лет. И тем более не из-за цен, которые не растут. Все дело в… правильно, еще одном источнике энергии, который серьезнейшим образом потеснил уголь.

И это не газ, как могут подумать в России. Природный газ до сих пор дает лишь 35,5 триллиона киловатт-часов первичной энергии – значительно меньше, чем уголь.

Вечно ускользающее «исчерпание» запасов нефти

В XIX веке нефть использовали для освещения (керосинки), а изобретение в России перевозок нефти танкерами (а не бочками, как раньше) позволило начать ее экспорт на огромные расстояния. К 1900 году нефть давала людям 0,18 триллиона киловатт-часов первичной энергии в год, в десятки раз меньше, чем главное топливо того времени – дрова.

Революционный перелом случился после 1900 года: Генри Форд создал массовый ДВС-мобиль, братья Райт запустили самолет, а в России в 1902 году построили первый в мире теплоход. Преимущества нефтепродуктов на транспорте перед углем ожидаемо огромны: бензин можно сжигать в ДВС, что убирает потребность в громоздком и долго прогревающемся паровом котле, а равно и в регулярном доливе воды для его работы. Как мы видим, нефть – как за 100 лет до нее уголь – тоже оказалась более комфортным топливом, чем ее предшественник.

Автомобилей уже к 1920-м были миллионы, а со второй половины XX века теплоход стал главным средством грузоперевозок в мире, разделив эту функцию с тепловозами. В первой половине 1960-х нефть, наконец, дала цивилизации больше первичной энергии, чем уголь. Сегодня транспорт поглощает свыше половины всей производимой нефти, а всего ее сжигание дает 54,2 триллиона киловатт-часов в год – против 43,9 триллиона у угля или 11,1 триллиона у дров. Иными словами, нефть практически полностью вытеснила уголь с транспорта и именно за счет этого заняла главную нишу в обеспечении людей энергией. Треть всей нашей первичной энергии приходит именно от нее.

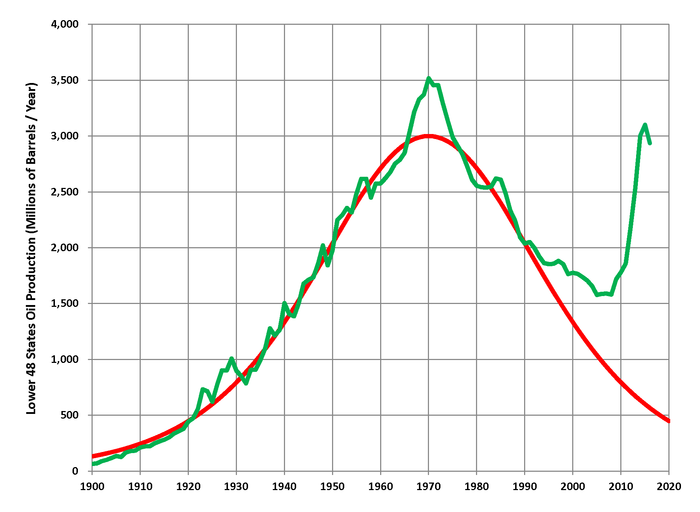

Вот уже полвека, полностью копируя Джевонса, сторонники теории пика нефти говорят, что она вот-вот кончится, а цены на нее взлетят. Правда, оказывается, ее можно добывать из, например, сланцев, но адепты «близкого исчерпания нефти» не сдаются, указывая, что сланцы небесконечны, а добыча из них дорога.

Пока они предсказывают очередной хольцнот, нефтяной, реальный мир идет совсем другим путем: нефть «внезапно» становится менее значимой для человечества – и вот почему.

Век электричества

Популярная литература формирует у нас некорректное восприятие реальной энергетики. Мы уже отмечали выше: XIX век называют веком угля, хотя в реальности дрова оставались номером один энергетической пирамиды аж до 1901 года. XX век принято называть веком нефти, но в реальности еще в 1960-м уголь давал нам больше энергии, чем черное золото.

Аналогичным образом не вполне корректно считать XXI век «эрой электричества»: даже на 2018 год люди потребляли 157 триллионов киловатт-часов первичной энергии, и менее 20% от этого количества пришли к нам в виде электроэнергии. Еще бы нет, когда треть всей этой энергии приходится на нефть, сжигаемую в основном на транспорте.

Мы привыкли не замечать этого, но транспорт играет непропорционально большую роль в мировой экономике: без нефти схема «производить в России/США дорого, давайте купим в Китае» просто никогда бы не заработала. Нечем было бы заправить контейнеровоз, не на чем довезти товар от порта к конечному потребителю.

Это не единственный крупный канал траты первичной энергии, идущей мимо электросетей: обогрев домов газом – до сих пор самый популярный в северных странах. Кроме этого, топливо сжигают при производстве цемента и в целом ряде других производств.

Но такая ситуация, характерная для нашей эпохи, стремительно уходит в прошлое. Мы уже писали, почему электромобили обречены покончить с ДВС-мобилями и почему их уже в 2030-х годах будут производить больше, чем машин с двигателями внутреннего сгорания. В двух словах: причины те же, что у победы нефти на транспорте в XX веке – электромобиль оказался удобнее ДВС-мобилей той же стоимости. В них больше размер салона за счет более компактных двигателей и выше динамика разгона.

Электромобили / ©autotesla.ru

Победа электромобилей изменит весь мировой энергобаланс радикальным образом. Возьмем Россию. У нас порядка 50 миллионов автомобилей всех типов, общий пробег которых в год приближается к триллиону километров. Сейчас они потребляют многие десятки миллионов тонн нефтепродуктов. Победа электромобилизации затронет нашу страну медленнее, чем мир в целом, но уже к середине века она будет неизбежна: в мире просто перестанут выпускать массовые ДВС-мобили, а собственных центров разработки новых машин хорошего технического уровня в России нет, поэтому придется собирать у себя зарубежные электромобили.

Что случится тогда? Представим, что сегодняшние авто в одну ночь сменились бы на их электроаналоги. Электромобили потребляют 0,16 киловатт-часа электроэнергии на километр пробега, значит, потребление электричества в стране вырастет на 200 миллиардов киловатт-часов, или на 20%. Затраты на топливо у автовладельцев упадут как минимум в пару раз (скорее, сильнее). Нефть окажется в той же ситуации, которая уронила спрос на уголь после 2013 года: у нее внезапно станет слишком мало покупателей.

Цены на черное золото пойдут вниз, куда-то к черному серебру – или даже черной меди. Это позитивно скажется на авиаиндустрии, чей керосин неизбежно подешевеет, и чуть меньше – на мировом судоходстве (солярка тоже подешевеет, но морской транспорт настолько энергоэффективен, что доля стоимости топлива в цене перевозок там не такая уж большая).

Главное – доля нефти в мировом энергобалансе будет сокращаться, при этом доля угля тоже расти не начнет. Кто же покроет повышение потребления электричества на 20%? Атомная энергия при всех своих плюсах обречена на стагнацию по ранее описанным нами психологическими причинам. Мест для больших ГЭС на планете не так много. Очевидно, остаются только два реалистичных варианта: газ и солнечная/ветровая энергетика.

Природный газ вполне может справиться с этой задачей – и вот почему. Климат на Земле становится все теплее, отчего газа для отопления надо все меньше: в Европе его продажи зимой 2019-2020 года были рекордно низкими. С другой стороны, запасов газа все еще много, а цены на него низки настолько, что угольные ТЭС не выдерживают конкуренции с газовыми и закрываются во многих частях мира.

Солнечная и ветровая энергии тоже имеют вполне достаточный для этого потенциал. Чтобы перевести весь автотранспорт мира на электричество, требуется менее восьми триллионов-киловатт часов электроэнергии в год. Уже сегодня ветровая энергетика производит 1,3 триллиона киловатт-часов, а солнечная – 0,6 триллионов киловатт-часов в год. Это четверть от нужного количества, но, что важно, и ветровая, и солнечная энергетики продолжают быстро расти.

В сегодняшних энергосистемах у них есть существенные ограничения: прерывистость выработки трудно компенсировать. Строить гидроаккумулирующие электростанции, как предлагал Джевонс в 1865 году, никто не спешит: подобные проекты требуют крупных централизованных бюрократий с высокой степенью госвмешательства в экономику.

Большинство государств технически не в состоянии реализовать массовое строительство по чисто организационным причинам. Типичный пример – Россия: попытка построить ГАЭС-2 в Московской области закончилась яркой иллюстрацией административной несостоятельности строившей организации. Эффективных бюрократий вне КНР в мире мало, поэтому очевидно, что ГАЭС не могут стать по-настоящему массовым явлением.

А вот после массовой электромобилизации проблема прерывистости генерации от солнца и ветра станет заметно менее сложной. Провести к каждому парковочному месту по столбику с проводом на четыре квадратных миллиметра и розеткой на 3,5 киловатта стоит мало. При наличии полуденных избытков солнечной энергии – или неожиданных избытков энергии ветровой – просто организовать их раздачу электромобилям с помощью временно пониженного тарифа. Подавляющее большинство сегодняшних электроавто уже имеют и достаточно сложное ПО, и подключение к интернету, позволяющее удаленно регулировать зарядку в автоматизированном режиме.

Ветряная электростанция / ©vietnamholiday.uk

Следовательно, электромобилизация наделит электросети огромным парком аккумуляторов, общей емкостью – на примере той же России – не менее трех миллиардов киловатт-часов. Суточное потребление электроавто – всего десяток киловатт-часов. Поэтому реальная запасающая емкость всего электроавтопарка за сутки будет колебаться в пределах полумиллиарда киловатт-часов. Но ведь и суточное потребление в России сегодня всего три миллиарда киловатт-часов – то есть пики избыточной генерации электромобили покроют.

Впрочем, мы склонны думать, что конкретно в России газовые ТЭС будут доминировать над СЭС и ВЭС еще десятки лет. Причины тут понятны: у нас много своего газа и нет слишком большого упора на борьбу с глобальным потеплением. Примерно так будет и в США. Но вот Европа и КНР могут показать больший уклон в стороны СЭС и ВЭС: Китай за счет дефицита своего газа, а Европа – за счет стремительной «тунбергизации» общественного сознания.

«Углеродный пик»: новейший «конечный ресурс» нашего воображения

Веками как энергетический ресурс рассматривали только само горючее: дрова, уголь, нефть или газ. Но наше время принесло совершенно неожиданное опасение за конечную способность атмосферы безопасно поглощать продукты сжигания ископаемого топлива.

По современным данным, это самое сжигание с 1750 года подняло уровень углекислого газа в воздухе Земли с 280 до 410 частей на миллион, и процесс пока продолжается. Ряд ученых опасается, что сжигание всех разведанных запасов угля, нефти и газа поднимет содержание СО2 в воздухе так сильно, что климат катастрофически изменится. Кое-кто говорит, что люди в нынешних теплых странах буквально вымрут, не выдержав перегрева.

Мы уже не раз отмечали, что в целом современная наука не поддерживает подобные опасения. На Земле бывали периоды, когда субтропические леса достигали 88 градуса широты – а ведь даже Земля Франца-Иосифа, самая северная точка России, лежит намного дальше от полюса. Наши предки-приматы появляются в геологических отложениях в достаточных количествах в период эоцен-палеоценового термического максимума – в эпоху, когда на побережье Северного Ледовитого океана было так же тепло, как сейчас в Ялте (среднегодовая температура в +12=13).

Из той геологической летописи следует, что во все эти эпохи экватор и тропики были плотно заселены животными и растениями, а никакого вымирания видов в подобные особо теплые периоды никогда не случалось. Из одного этого видно, что «пик» в способности планеты переносить углекислый газ в ее атмосфере не менее сомнительный, чем так и не наступившие «пики» доступного угля, нефти или газа.

К тому же уход угля из электрогенерации идет полным ходом. Газ как топливо для электростанций намного удобнее: угольную топку нельзя быстро «раскочегарить», а вот турбины газовой ТЭС разгоняются довольно стремительно. Поэтому мощностью газовой ТЭС легко можно маневрировать, а с угольной так не выйдет. Да и загрязнение воздуха микрочастицами от газа заметно меньше, чем от угля. Все это делает вытеснение последнего на позиции дров делом ближайших десятков лет.

Сжигание топлива выбрасывает в атмосферу Земли почти 40 миллиардов тонн СО2 в год, но основная его часть поглощается природными механизмами. Планета не может поглотить лишь семь миллиардов «лишних» тонн СО2 в год. Уголь вносит в атмосферу больше углекислого газа, чем любое другое топливо, – 14,6 миллиарда тонн. Поэтому легко видеть, что остановка его сжигания приведет к прекращению роста концентрации углекислого газа в земной атмосфере. Судя по всему, это случится где-то в середине столетия. Так что опасения по поводу «избыточного» углекислого газа опять основаны на нежелании учесть грядущие технологические изменения – как и угольные опасения Джевонса в 1865 году.

Бесконечные «пики ресурсов»: иллюзорны, но при этом наносят реальный вред

Итак, будущее мировых ресурсов спрогнозировать не слишком сложно – достаточно оглянуться на их прошлое. Золото добывают тысячи лет, а его добыча сегодня все равно больше, чем когда-либо в прошлом: то есть даже один из самых дорогих и дефицитных природных ресурсов человечество исчерпать пока не смогло.

Дрова люди используют порядка миллиона лет, но сегодня сжигают их больше, чем в эпоху паровозов или Джона Кеннеди, не говоря уже о более ранних периодах истории. Нефти мир добывает больше, чем когда бы то ни было, а цены на нее, мягко говоря, не рекордные. Добыча газа растет – а с ней падают цены на него. Из этого видно, что люди находят новые способы добычи интересных им ресурсов так быстро, что цены на них не успевают серьезно вырасти.

Переход человечества от одного ресурса к другому случается не тогда, когда первый заканчивается, а когда мы находим ему более удобную и комфортную замену. Уголь победил дрова, так как он в несколько раз более энергоемок и потому компактнее. Нефть победила уголь на транспорте, поскольку ДВС меньше и удобнее парового котла. Газ побеждает уголь на ТЭС, ведь его турбина намного быстрее меняет выработку – что, опять же, удобнее.

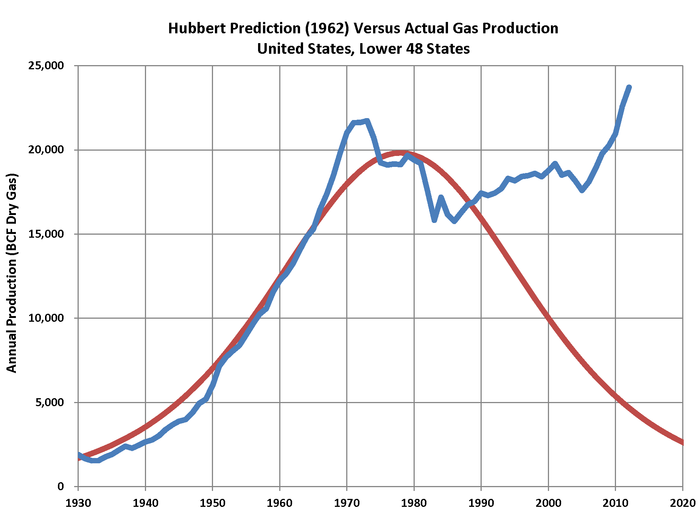

В 1956 году американские геологи оценили близкое исчерпание нефти в США красным прогнозным графиком. Если бы он был верен, своей нефти в Штатах сегодня почти не было. Однако реальная ее добыча следовала зеленому графику: после начала разработки сланцевой нефти, общая ее добыча начала бурно расти / ©Wikipedia

Со временем понятие комфорта и удобства меняется. Сегодня люди знают то, что было неизвестно их предкам: что угольные ТЭС убивают сотни тысяч человек в год, а газовые – десятки тысяч. И вот в Китае и развитых странах активно строят солнечные и ветровые электростанции, заметно более безопасные для здоровья граждан.

И если на первых порах солнечная и ветровая энергия были дороги, то сегодня такое электричество не дороже угольного. Очень сомнительно, что КПД солнечных батарей больше никогда не вырастет или не увеличится высота ветряков, подняв отдачу от них в будущем. То есть энергия из этих источников будет становиться дешевле и дешевле.

Очень похожая картина сложилась и с добычей природного газа в США / ©Wikipedia

Попутно прогресс электротранспорта будет делать ее накопление все проще. Зимние провалы солнечной энергогенерации скомпенсирует газовая генерация, а если газ станет слишком дорогим – и другие источники энергии (хотя бы атомные). Урана в океанах Земли достаточно, чтобы покрывать потребности людей еще миллиарды лет.

Определенные проблемы может создавать не сама «исчерпаемость энергоресурсов» – которой в реальной жизни нет, – а панические опасения на ее счет. Как мы видим на примере Джевонса, интеллектуалы нашего вида чересчур верят в то, что «завтра тоже будет сегодня». То есть что наблюдаемые ими тенденции и реалии продлятся вечно.

Они не допускают и мысли о том, что через считаные десятки лет ресурс, считавшийся ими незаменимым (уголь у Джевонса), вдруг окажется намного менее удобным, чем новый (нефть). Они не понимают, что это делает вредными попытки длительной регуляции экономики и техносферы на основе опасений «пика ресурсов».

Первым примером вреда от такого «ресурсосберегающего» регулирования стал вымышленный хольцнот, нехватка дров. Пытаясь спасти дрова от истощения (которое им вовсе не грозило, как показали Радкау и нынешний пик добычи дров при одновременном расширении лесов), немецкие власти Нового времени думали, что творят добро. В реальности они лишили множество крестьян доступа к дешевому топливу, сделав их зимнее жилье холоднее, а это, как мы знаем, ведет к резкому росту смертности.

За воображаемым будущим пиком дров пришел воображаемый пик нехватки угля. Что было бы, если Джевонс преуспел бы и убедил британцев поднять налоги, чтобы замедлить экономический рост? Верно: англичане стали бы беднее. Только вот доступности угля бы им это не прибавило: уголь есть в Англии и сегодня. Правда, добывать его не спешат: в стране просто не работает ни одна угольная электростанция, они признаны слишком грязными.

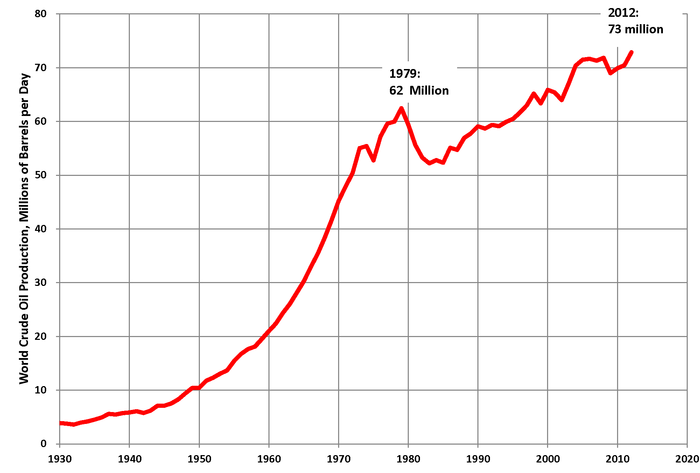

…И с добычей нефти для мира в целом. Если пик нефти и случится, то это будет пик потребности в ней, а вовсе не возможностей по ее добыче / ©Wikipedia

Не надо думать, будто Джевонс был дурак, а сегодня мы все умные. Грета Тунберг призывает снижать расход ископаемого топлива – пусть и не по причине его исчерпания. Чтобы это сделать, она предлагает углеродный налог – по сути, те же повышенные налоги Джевонса.

Чтобы повысить энергоэффективность общества (оттянуть «пик энергоресурсов»), многие европейские страны (та же Германия) вводят драконовские налоги, резко поднимающие цену на электричество. Итоги? Десятки тысяч холодовых смертей в год в той же Германии, хотя из опыта известно, что снижение цен на отопление (немцы часто топят электричеством) сокращает такую смертность.

Страх пика ресурсов действительно наносит обществу большой вред – даже несмотря на то, что пика этого никогда не случится.