Шахтёры на деньгах

30 постов

30 постов

4 поста

Выбирая очередную азиатскую страну для рассказа о "шахтёрских" деньгах я решил остановиться на Вьетнаме. Всё-таки братская страна из бывшего социалистического лагеря. Кто из нас не помнит бальзам "Звёздочка"? А кто из советских пацанов не мечтал о знаменитых кедах "Два мяча"? ("Калашников" в мире кед, как пишут в одном рекламном слогане). А ещё родители в детстве приносили домой пакетики с замороженными вьетнамскими ананасами, порезанными на мелкие кубики. Дождаться полной разморозки не хватало никаких детских сил, поэтому я до сих пор помню как хрустел на зубах ананасовый лёд и как щипало кожу в уголках губ... А портрет Хо Ши Мина? Этого вьетнамского "дедушки Ленина". Кто его не помнит?

Хо Ши Мин (Хо Просветитель) - самый знаменитый из многочисленных псевдонимов первого руководителя объединённого Вьетнама Нгуена Тат Тхана.

Для Вьетнама «Дядюшка Хо» стал одним из главных символов страны. Портрет Хо Ши Мина можно увидеть на банкнотах современного Вьетнама. Сегодня изображения длиннобородого Дядюшки Хо — международный брэнд. В Европе и Америке оно, возможно, и уступает по популярности портрету Че Гевары, но в Азии с ним может соперничать только лик Мао Цзэдуна. Зато лидер социалистического Вьетнама явно выигрывает у вождя социалистического Китая в человечности.

Вьетнам. 10 донг 1958 г. Лицевая сторона. Герб Вьетнама и портрет Хо Ши Мина.

Вьетнам. 10 донг 1958 г. Оборотная сторона. Горное предприятие.

Хо Ши Мин, являясь членом Коминтерна, последовательно организовывал революционную работу по освобождению Индокитая сначала от японской оккупации, потом от французского колониализма, а затем и от вторжения американского империализма. Он стал для своих соотечественников человеком, вера в которого была безграничной. Как когда-то Ленин в России, Хо Ши Мин побеждал превосходящего оружием и деньгами противника силой идеи. Победил сначала французов и почти победил американцев. Хо Ши Мин не дожил до победы, он умер от сердечного приступа 2 сентября 1969 года в возрасте 79-ти лет, когда война была в самом разгаре.

Вьетнам. 100 донг 1951 года. Это не про горняков. Просто вспомнился советский анекдот. -А ты где работаешь? - Да на секретном заводе. -А что вы там делаете? - Извини. Не могу говорить. Секретная информация. -Ага. Понятно. А много платят? - Да ерунда! По три рубля за гранату.

А теперь сравните с камбоджийской банкнотой 1975 года. Похожий сюжет, правда? Не стану утверждать, что предмет слева от станка - авиабомба. Вряд ли их на токарном станке изготавливают. Но хочу отметить, что российский (а тогда советский) Гознак помогал выпускать банкноты для Вьетнама, Камбоджи и Лаоса (так же, как и для Гватемалы, Ливана, Малайзии, Йемена, Сирии, Боливии, Гондураса и многих других стран). Не все номиналы и не всегда. Это не совсем открытая информация. Но когда-нибудь прочитаем и об этом.

Несмотря на то, что Хо Ши Мин просил кремировать своё тело, разделить прах на три части и развеять над северным, центральным и южным Вьетнамом, этого делать не стали. Из СССР пригласили учёных, которые забальзамировали тело вьетнамского вождя, и мумия была выставлена на всеобщее обозрение. На церемонию прощания с Хо Ши Мином прибыли представители почти всех стран социалистического блока. Советский Союз на ней представлял председатель Совета министров Алексей Косыгин. После прощания тело Хо исчезло на несколько лет. Как заявляли вьетнамские коммунистические лидеры, до захвата Сайгона в 1975 году и до постройки там мавзолея, мощи основателя государства прятали в джунглях в специальном гробу.

Вьетнам. 5 донг 1958 года. Лицевая сторона. Советский гусеничный сельскохозяйственный дизельный трактор ДТ-54.

Анфас Хо Ши Мина присутствует почти на всех вьетнамских банкнотах, а лимит "Пикабу" ограничивает количество изображений в посте. Поэтому далее по тексту я буду показывать лицевые стороны далеко не всех банкнот. 🤷♂️

Вьетнам. 5 донг 1958 года. Оборотная сторона. Советский карьерный экскаватор ЭКГ-5 грузит горную породу в советский же самосвал КрАЗ.

Известно, что Северный Вьетнам пользовался поддержкой стран социалистического блока. Особенно активно помощь Ханою оказывали СССР и Китай. Северная Корея тоже помогала. Но и на стороне Южного Вьетнама воевали еще несколько стран. В 1964 году американский президент Линдон Джонсон в публичном выступлении призвал к тому, чтобы «больше флагов пришло на помощь» Южному Вьетнаму. Речь, в первую очередь, шла о государствах азиатско-тихоокеанского региона. «Международная коалиция» должна была выглядеть оправданием действий США на мировой арене – Вашингтон принимал на себя роль лидера коалиции, сражающегося с «коммунистической заразой». Всего за время конфликта через Вьетнам прошли более 300 тысяч южнокорейских военнослужащих, около 60 тысяч австралийцев, 3900 новозеландцев, 11,5 тысяч таиландцев. Плюс контингент Тайваня, который отвечал за "психологическую войну" и воинский контингент Филиппин, задействованный на строительстве различных объектов. Несмотря на широкую коалицию, навязать Вьетнаму путь, который казался Вашингтону верным, не удалось. Военная кампания во Вьетнаме оказалась провальной и позорной для Соединенных Штатов.

Вьетнам. 1 донг 1976 г. Оборотная сторона. Металлургический завод в Тхайнгуене.

2 июля 1976 года произошло объединение Севера и Юга Вьетнама в Социалистическую Республику Вьетнам (СРВ), Сайгон (столица Южного Вьетнама) был переименован в Хошимин.

Вьетнам. 10 донг 1976 года. Понимаю что тоже не про шахтёров. Зато про 1976 год, слонов и советскую технику. Слоны на лесозаготовке помогают советскому ТДТ-40 Онежского тракторного завода. Или наоборот - советский трактор помогает вьетнамским слонам.

Немного о полезных ископаемых Вьетнама. Северная его часть богата каменным углем, железной рудой, свинцом, цинком, бокситами, вольфрамом, оловом, рудами редкоземельных элементов. В южной части страны известны месторождения каменного угля, золота и молибдена.

Вьетнам. 50 донг 1976 года. Работы на шахте Куангнинь. Лично я назвал бы это скорее карьером, чем шахтой. Хотя знаю случаи совмещения открытых горных разработок с подземными. Изображения техники мелковаты, идентифицировать не берусь. Но подозреваю, что тоже советская.

Про современный Вьетнам пусть вам лучше рассказывают тревел-блогеры. Тем более, что это направление для путешествий с каждым годом становится всё популярнее. Одним из мест, обязательных для посещения туристами, являются соляные плантации в районе пляжа Зоклет.

На этих плантациях добывают морскую соль, насыщенную йодом. И как ни крути, соль - это самое настоящее полезное ископаемое. Просто в данном случае способ добычи не совсем привычный. Но мы как нибудь ещё поговорим с вами о способах добычи соли.

Добыча соли изображена на банкнотах Южного Вьетнама (не путать с СРВ).

Южный Вьетнам. 1 донг 1955 года. Лицевая сторона.

Южный Вьетнам. 1 донг 1955 года. Оборотная сторона. Добыча соли.

Добыча ведётся только в холодное время года, с января по июнь, так как в жаркий сезон соль теряет пищевую пригодность. Рабочий день у добытчиков соли заканчивается уже в 8 утра, и чтобы туристы могли их увидеть, нужно выезжать как можно раньше.

Южный Вьетнам. 10 су 1966 года. Лицевая сторона.

Южный вьетнам. 10 су 1966 года. Оборотная сторона. Добыча соли.

А мне бы хотелось рассказать вам об одном эпизоде в истории Вьетнама, который я по малолетству тогда пропустил. И в школе нам об этом не рассказывали. В начале 1979 года мир столкнулся невиданным доселе явлением: полномасштабной войной между двумя социалистическими государствами. Аналитики опасались конфликта между СССР и Китаем, но Москве и Пекину хватило трезвости не идти дальше приграничных столкновений. Настоящая война разразилась между Китаем и Вьетнамом. Неофициально этот конфликт стали именовать «Первой социалистической».

Вьетнам. 1000 донг 1987 г. На оборотной стороне мы видим советский экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И, осуществляющий погрузку горной массы в советский же "БелАЗ". Справа вдали видны станки буровые шарошечные СБШ-250, предназначенные для бурения скважин для дальнейшего ведения взрывных работ. Ниже - фотографии для сравнения.

Экскаватор карьерный гусеничный ЭКГ-8И с объёмом ковша 8 кубометров.

Станок буровой шарошечный СБШ-250. Максимальный диаметр буримой скважины - 250 мм.

В борьбе с американцами вьетнамских коммунистов активно поддерживали как Китай, так и Советский Союз, хотя между двумя государствами уже пробежала черная кошка. После вывода американских войск и окончательной победы коммунистов на всей территории Вьетнама в 1975 году единое государство осталось в орбите влияния СССР. В том же 1975 году в соседней Камбодже пришло к власти движение красных кхмеров во главе с Пол Потом. Своим единственным союзником Пол Пот видел Китай, и в КНР рассматривали Камбоджу как противовес вьетнамскому влиянию в регионе. Так... Без карты похоже не обойтись.

Кампучия - это и есть Камбоджа. Так её называли сами "красные кхмеры". Бирма, кстати, тоже теперь уже Мьянма. Про её банкноты я уже писал ранее.

Вьетнам. 2000 донг 1987 года. Оборотная сторона. Горное предприятие.

Однако развязанный красными кхмерами геноцид и регулярные вторжения их подразделений на территорию Вьетнама заставили Ханой действовать решительно. 25 декабря 1978 года части Вьетнамской народной армии вошли на территорию Камбоджи. 7 января 1979 года вьетнамские войска при поддержке противников Пол Пота вошли в столицу страны Пномпень. Пол Пот вместе со своими единомышленниками отступил в горные районы, а в столице было сформировано новое правительство во главе с Хенг Самрином, опиравшееся на поддержку Вьетнама и СССР. Китайцы были в ярости. Руководство страны мало интересовало, насколько кровавым был режим Пол Пота. Пекин лишился союзника, который был отстранен от власти при помощи военной интервенции. «Вьетнам должен быть наказан», — решили в китайском руководстве.

Вьетнам. 500 донг 1985 года. Оборотная сторона. Нефтеперерабатывающий завод.

На текущие идеологические противоречия наслаивалась давняя история конфликтов между Китаем и Вьетнамом, растянувшаяся на несколько веков. Переброска китайских войск к границе с Вьетнамом велась еще в декабре 1978 года, до свержения режима Пол Пота. Одновременно в боевую готовность приводились войска на границах с СССР и Монголией: вариант советского вмешательства в случае блицкрига во Вьетнаме Пекином не исключался. Силы вторжения составили 44 дивизии общей численностью до 600 тысяч человек. Правда, непосредственно в боях на территории Вьетнама были задействованы около 250 тысяч солдат и офицеров. Лучшие части Вьетнамской народной армии были размещены на второй линии обороны и прикрывали Ханой. В приграничных районах отражать наступление китайцев были призваны пограничные войска, подразделения народного ополчения, а также ряд регулярных частей, переброшенных в качестве подкрепления. Общая численность вьетнамской группировки составляла около 100 тысяч человек.

Вьетнам. 5000 донг 1987 года. Оборотная сторона. Морские нефтедобывающие платформы. Нефть. А куда же без неё? Тоже полезное ископаемое. Вьетнам имеет разведанные месторождения нефти и газа, расположенные на морском шельфе.

Ранним утром 17 февраля 1979 года части Народно-освободительной армии Китая после мощной артиллерийской подготовки пересекли границу. За первые три дня войны частям НОАК удалось захватить провинциальный центр Лаокай и продвинуться в некоторых местах на 15 км вглубь территории Вьетнама. Однако сопротивление вьетнамцев нарастало и обе стороны несли серьезные потери. К концу февраля после тяжелых боев китайская армия завладела административным центром провинции Каобанг. Но самые ожесточенные бои шли за Лангшон. От этого города до столицы страны — Ханоя — шло 150-километровое шоссе. Падение Лангшона ставило Вьетнам на грань военной катастрофы. Количество погибших в боях за Лангшон измерялось многими тысячами с обеих сторон. 4 марта китайской армии удалось войти в город. Вьетнам объявил о начале всеобщей мобилизации, но тут последовало неожиданное сообщение: КНР прекращает военную операцию и начинает вывод войск.

Вьетнам. 10 000 донг 2006 года. Оборотная сторона. Нефтяные платформы. Вьетнам экспортирует сырую нефть. Но при этом импортирует продукты нефтепереработки.

И действительно, к 16 марта китайские подразделения покинули территорию Вьетнама, за исключением небольших приграничных участков. Кто же победил? Есть две точки зрения на причины такого решения Пекина. Согласно первой, Китай добился того, чего хотел: нанес тяжелое поражение Вьетнамской народной армии, ослабив давление на красных кхмеров в Камбодже (Капучии), а также причинил серьезный ущерб вьетнамской инфраструктуре. Словом, обещанное «наказание» состоялось. Согласно второй точке зрения, Китай, столкнувшись с ожесточенным сопротивлением вьетнамцев, так и не смог добиться решающей военной победы. Армия понесла тяжелые потери, а Советский Союз дал понять: в случае движения китайских войск на Ханой он применит силу для недопущения полного поражения союзника. (В Тонкинский залив была отправлена флотилия советских кораблей и подлодок, а на Дальнем Востоке шли масштабные военные учения). Издержки в таком случае явно превышали выгоду, и командование НОАК отдало приказ о выводе подразделений с территории Вьетнама. Как бы то ни было, такой итог позволил обеим сторонам объявить о своей победе. По данным независимых исследователей, Китай в ходе конфликта потерял около 26 тысяч человек убитыми и около 37 тысяч ранеными. Потери Вьетнама, соответственно, составили 30 тысяч убитыми и около 32 тысяч ранеными. В зоне боевых действий на территории Вьетнама было разрушено около 45 тысяч жилых построек, около 900 школ, 428 больниц, 25 шахт, 55 промышленных предприятий.

Вьетнам. 100 донг 1985 г. Оборотная сторона. Картинки из мирной жизни. Можно было бы сказать, что банкнота "притянута за уши", но слева на горизонте виднеется конструкция шахтного копра. А справа - работающие в поле тракторы. И что-то мне подсказывает, что они тоже не китайские...

Несмотря на то, что война закончилась, конфликт не прекратился. Приграничные столкновения между Китаем и Вьетнамом продолжались еще в течение 11 лет. При этом в боях в периоды резкого обострения были задействованы целые дивизии и корпуса, а счет жертв шел на сотни. Лишь в 1990 году между двумя странами начались переговоры о нормализации отношений, завершившиеся успешно в ноябре 1991 года, то есть фактически в момент распада СССР. Сегодня отношения между двумя странами характеризуются как «всестороннее стратегическое сотрудничество и партнёрство», а торговый оборот измеряется десятками миллиардов долларов. Но память о «Первой социалистической» жива и в Китае, и во Вьетнаме.

Дружба России и Вьетнама продолжается до сих пор. В планах по развитию — строительство первой атомной станции в провинции Ниньтхуан по российскому проекту и с помощью российских специалистов. Кроме того, предполагается, что новый центр ядерных исследований «Центр ядерной науки и технологий» будут строить также российские специалисты

На деньгах граничащих с Вьетнамом Лаоса и Камбоджи шахтёров мне обнаружить не удалось. А пост про китайские деньги с горняками - ещё впереди. Для очистки совести покажу ещё одну вьетнамскую банкноту . Вряд ли я соберусь писать статью про советские трактора в ближайшее время. Надеюсь трактор вы сами узнаете. 😉 Не такой уж он теперь и советский...

Вьетнам. 200 донг 1987 года. Модификацию трактора предлагаю указать в комментариях.

Если вам понравился материал - ставьте плюсы и подписывайтесь. Ещё больше статей про "шахтёрские" деньги на моём канале в "Дзен" : https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link

Эта статья завешает серию о "шахтёрских" монетах двух стран, появившихся после распада Чехословакии в январе 1993 года. И сегодня речь пойдёт о монетах Чехии (Чешской Республики), которая после "бархатного развода" со Словакией сохранила за собой прежний государственный флаг, введённый ещё в 1920 году.

Флаг Чешской Республики. Всё те же панславянские цвета, что и у России, Словении, Хорватии, Сербии и Словакии. А вот герб у страны новый, Совмещает в себе гербы Богемии (лев с раздвоенным хвостом), Моравии (орёл в красно-белую клетку) и Силезии (чёрный орёл в золотом поле).

В отличии от Словакии Чехия отчеканила всего две монеты, посвящённые горному делу. Но зато обе изготовлены из золота, имеют номинал 2500 крон и входят в серию "Культурные памятники технического наследия", выпускавшуюся в период с 2006 по 2010 гг. Вот по порядку и начнём. 🧐

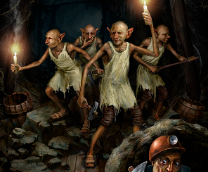

Первая монета, отчеканенная Чешским монетным двором в 2007 году, посвящена шахте Шевчины в Пршибрам-Бржезове Горы (да простят меня читатели за столь трудновыговариваемые названия, но "из песни слова не выкинешь"). К сожалению, мне не удалось найти в сети ни более-менее качественного изображения монеты, ни её подробного описания. Но мы можем разглядеть на реверсе монеты надшахтное здание и копёр подъёмной машины, герб с перекрещенными горняцкими молотками и трёх работающих шахтёров, из-за старинных защитных капюшонов более похожих на гномов. А может разработчик монеты Любош Чарват как раз гномов и хотел изобразить?

Чехия. 2500 крон 2007 года. Золото. Реверс. Шахта Шевчины в Пршибрам-Бржезове Горы.

Чехия. 2500 крон 2007 года. Золото. Аверс.

Шевчинский рудник - бывший рудник по добыче серебра и свинца, с 1958 года является национальным памятником Чехии . Рудник был основан в 1813 году, и расцвет его пришёлся на вторую половину 19 века. Серебряная жила вела вертикально вниз, и к 1909 году была достигнута максимальная глубина -1092 метра. Сейчас на базе сооружений Шевчинского рудника (и ещё нескольких старых шахт) организована работа самого крупного в Чехии Музея горного дела в Пршибраме.

Музей горного дела в Пршибраме.

Последняя (десятая) монета в серии "Культурные памятники технического наследия" отчеканена Чешским монетным двором в 2010 году. Она посвящена шахте Михала. Шахта-музей «Михал» – это законсервированная каменноугольная шахта в окрестностях города Острава. После того, как здесь остановили добычу, комплекс поверхностных зданий сохранили, тоже превратив в Промышленный музей.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото. Шахта Михал в Остраве. Снова копёр и галереи, отходящие от надшахтного здания.

А вот как раз этот агрегат изображён на аверсе монеты. Электродвигатель, установленный во время реконструкции 1912-15 гг. на транспортёр, чтобы забирать уголь с окрестных более мелких шахт.

История шахты связана с попытками Австрийской империи увеличить добычу угля для роста промышленности. В 1842 г. рядом с поселком Михалковице были заложены две шахты, разработка которых началась в 1843 году. Шахта «Фердинанд» прекратила выработку в 1880-х годах и была засыпана, а вот шахта «Михал» работала до 1993 года. В 1994 г., в процессе утилизации, шахту берет под свое крыло Министерство культуры Чешской Республики и создает на ее базе Промышленный музей в Остраве, который принял первых посетителей в 2000 году.

Комплекс сооружений шахты Михал.

В своих статьях я всегда старался не забывать про коллег металлургов. Есть у чехов ещё одна "околошахтёрская" монета. Тоже из серии "Культурные памятники технического наследия". Монета достоинством 2500 крон стала девятой в этом цикле. На ней изображена кузница с молотом, приводимым в движение водяным колесом, расположенная в городе Добржив. Построенная в XIX веке и работавшая до середины XX века кузница официально получила статус национального культурного памятника. Ее молот — самый большой в Чешской Республике.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото.Молот в Добрживе. Реверс.

Чехия. 2500 крон 2010 года. Золото.Молот в Добрживе. Аверс.

Монета выпущена тиражом в 14 тысяч штук. На одной из ее сторон изображен сам молот, водяное колесо и часть кузницы, на другой — элементы чешской геральдики: чешский лев, моравский и силезский орлы, присутствуют надписи «Молот в Добрживе», «Чешский национальный банк», «Культурные памятники технического наследия» и «2010».

Все, показанные выше монеты, не из дешёвых. Даже при приблизительном пересчёте на рубли 2500 крон соответствуют сумме в 9500 рублей. А с учётом их тиражей и коллекционной стоимости на аукционах они уходят за суммы свыше 40 тысяч рублей. 🤑

Но давайте "откатимся" немного назад, к довоенной Чехословакии. Буквально день назад в комментарии к одной из моих статей в "Дзене" (сначала я размещаю материалы там), одна из читательниц прикрепила фотографию вот такой вот "инвестиционной" монеты:

Чехословакия. Неофициальная 10-дукатовая медаль «В память о возрождении горнодобычи в Кремнице». Металл: золото. Масса: 34,9 г

В ХХ столетии некоторые страны Европы чеканили золотые дукаты как инвестиционные монеты. То есть, с целью избежать массового обнищания граждан в условиях кризиса, им предлагалось заранее закупить эти золотые монеты как гарантию сохранности сбережений. По весу десяти дукатов выполнена золотая медаль Чехословакии «В память о возрождении горнодобычи в Кремнице» (мы то с вами уже знаем, что этот город расположен в нынешней Словакии, но не редактировать же теперь из-за этого предыдущий пост 😜) . На одной стороне отчеканен образ одного из самых почитаемых королей Чехии, Карла IV (годы правления 1346-1378), известного талантом к накоплению и разумной трате денег. В данном случае он изображён как покровитель горнозаводских промыслов. Здесь же указывается, что образец выпущен в Кремнице, на монетном дворе, известном еще со времен австрийского владычества. На другой стороне изобразили шахтёра ХХ века с пневматическим телескопным перфоратором (я таким бурил когда-то😀) и средневекового горнорабочего с двумя молотами. В верхней части, судя по всему, показано здание горнодобывающего комплекса.

Не могу даже и предположить сколько может стоить такая медаль. Там одного золота почти 35 грамм! 🤷♂️

Когда печатал все эти названия с прш-брж- и прч вспомнились чехословацкие мультики моего детства с Кржемеликом и Вахмуркой. И хоть на этом рисунке они и похожи на гномов, но официально их называют лесными человечками. И живут они на поверхности. Так что к шахте никакого отношения не имеют... 🤔

Ну теперь про шахтёрские деньги Чехословакии пожалуй действительно всё... Если знаете ещё о каких-нибудь других - расскажите в комментариях. Буду только признателен. 😉 Не забывайте оформить подписку и "плюсануть" пост. А ещё больше горняцких монет и банкнот на моём канале "Шахтёры на деньгах" в "Дзене: https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link

Продолжаю знакомить вас с "околошахтёрскими" монетами Словакии. В прошлом выпуске я показал вам монеты с подземными насосами и подземной электростанцией в Кремнице, а сегодня расскажу о монетах с заброшенными шахтами и пещерами. Двух словацких и одной словенской.

Очертания Словакии в цветах национального флага. Синий, белый и красный признаются общими (панславянскими) цветами. В этих же цветах выполнены флаги России, Сербии, Словении, Хорватии и Чехии.

Восточная Словакия десятилетиями славилась добычей опалов. Она считалась одним из богатейших в мире мест по запасам этого вида драгоценных камней. На севере Сланских гор расположены знаменитые Дубницкие опаловые шахты (словацк. Dubnícke opálové bane). Шахты Дубника становятся известны с конца XVI века. Вероятно, что опалы на этом месте добывались ещё во времена Римской империи. В 1771 году в ручье близ Дубника был найден самый крупный известный до сегодняшнего времени опал, получивший название Арлекин за своё многоцветие, яркость и красоту. Пишут, что сейчас им можно полюбоваться в Венском музее. (Я не очень разбираюсь в драгоценных камнях, но мне кажется, что "арлекинами" называют многие разновидности черного или полупрозрачного опала, характеризующиеся выраженной мозаичностью контрастной окраски)

Типичная для многих опалов многокрасочность появляется благодаря интерференции света на границах разделов субмикроскопических плёнок.

С 1845 по 1880 год добыча благородных опалов в Дубнике достигла своего расцвета. В шахтах работало более 350 шахтеров и 13 шлифовщиков. В это время на мировом рынке был огромный спрос на дубницкие благородные опалы. Но в начале 1890-х годов из-за открытия более крупных месторождений опалов в Австралии возникла конкуренция опалам Дубника. Появились трудности в реализации добытых опалов и в 1918 году разработка месторождения была приостановлена.

18 июня 2014 года монетный двор Кремницы выпустил монету «Опаловые шахты Дубника».

Словакия. 20 евро 2014 года. Серебро. Опаловые шахты Дубника.

На аверсе монеты изображено ожерелье полученное в 1539 году Изабеллой Ягеллонкой по случаю её свадьбы с королём Венгрии Яношем I Запольяи. Сегодня «Ожерелье Изабеллы», изготовленное из золота и украшенное 16 дубницкими опалами является частью коллекции Национального музея в Будапеште (ещё один из известных опалов, когда-либо найденных в шахтах Дубника - "Троянский огонь", когда-то украшал шею императрицы Жозефины, жены Наполеона). На заднем плане — силуэтное изображение летучем мыши.

Опаловое ожерелье Изабеллы Янгеллонки.

На реверсе монеты снова изображен силуэт летучей мыши в интерьере шахты. Это связано с тем, что Дубницкие шахты стали излюбленным местонахождением зимующих видов летучих мышей, о чём было официально заявлено в 1964 году. В период с 1984 по 1993 год в шахтах за год насчитывали около 1000 особей летучих мышей. С началом разведочных работ (1994 г.) количество мышей постепенно возросло, и уже к 2003 году в шахтах зимовало более 4 тыс. мышей 16 видов. Сейчас считается, что на территории Дубницких шахт зимует почти 30% редких видов летучих мышей Словакии.

На нижней части реверса монеты изображён отремонтированный вход в штольню Йозефа.

Вход в штольню Йозефа.

Проведённые исследования выявили, что на конец 1988 года запасы опалов в Дубнике превышают 2,5 млн карат. Данных запасов может хватить на 80 лет масштабных выработок. В 2000 году возникло акционерное общество «Опаловые шахты Дубника». Его цель - возобновление добычи благородного опала. Помимо этого, общество занимается поддержанием сохранности старых шахтных объектов.

Сигареты моей юности. 😍

Вспомнилась одна история про "опал". Были такие популярные болгарские сигареты в СССР. Довольно приличные на вкус для того времени. 50 копеек стоили (как и все остальные болгарские, кроме "Шипки", она без фильтра была). Мой друг норильчанин в 1987 году учился в одном из Томских техникумов. Он и рассказал. Валялись они как-то раз в своей комнате в общаге. И тут забегает один их одногруппник и кричит: "Пацаны! Там в магазин новые сигареты завезли. "Ора один" называются. Побежали скорее - я очередь занял!". Ну все и побежали - интересно же. Потом спрашивали у того одногруппника: "Ты чё, придурок, ни разу в жизни "Опал" не курил?".😂

Но вернёмся к нашим "околошахтёрским" монетам. В 2021 году монетный двор Словакии отчеканил очередную серебряную монету, приуроченную к 100-летию открытия Деменовской пещеры Свободы. В наши дни эта словацкая пещера имеет статус национального памятника природы.

Деменовская пещера Свободы образовалась много тысяч лет назад. Первое упоминание о ней относится к 1299 году, что делает пещеру одной из самых старых обнаруженных пещер в Европе. Вновь открыта пещера была в 1921 году моравским школьным учителем Алоисом Кралом (🤴король, если по-нашему), который вместе с местными помощниками проник через высохшее русло реки Деменовки во вскрывшиеся области Деменовской пещеры. После чего полностью посвятил себя пропаганде спелеологии.

Алоис Крал (1877-1972 гг). "Первооткрыватель" Деменовской пещеры Свободы.

Левая часть аверса монеты заполнена изображением впечатляющих ледяных образований Деменовской пещеры Свободы. Вокруг этого изображения представлены образцы редкой фауны пещеры: две паукообразные пальпиграды и две жужелицы на фоне многочисленных сталагмитов, растущих со дна пещеры. На реверсе справа — большая круглая врезка, на которой Алоис Крал обнаруживает пещеру, сползая в неё по сухому руслу Деменовки. Видна карбидная лампа и исходящие от неё лучи. Слева на большей части рисунка изображены каменные образования пещеры вместе с озёрами и другими объектами.

Словакия. 20 евро 2021 года. Серебро. 100-летие открытия Деменовской пещеры Свободы.

Пещера открыта для посещений с 1924 года. Искусственный вход расположен на западном склоне Деменовской Полудницы на высоте 870 метров над уровнем моря. Из 8497 метров пещеры туристы могут осмотреть 2150 метров. Сегодня она является самой посещаемой пещерой в Словакии. Деменовская пещера состоит из комнат, залов и коридоров, которые были образованы на 6 её уровнях. Самый нижний уровень пещеры — подземная часть реки Деменовка. Помещения пещеры сложены сталактитовыми образованиями, окрашенными соединениями железа и марганца от жёлтого до красного цветов. Также в пещере есть стекловидные перья и толстые сталактиты, которые сливаются, образуя колонны и стены водопадов.

Вода на дне пещеры образует несколько озёр. Уникальность пещеры ещё и в том, что в ней есть пещерный жемчуг — круглые образования, действительно напоминающие по форме горох или жемчуг — на дне озера в Большом зале. Кстати, о летучих мышах. Их в пещере обитает всего 4 вида. Маловато, по сравнению с Дубницкими шахтами, где сухо и тепло, нет освещения и шумных туристов. 😄

Изумрудное озеро – самый большой подземный водоем на маршруте. Оно обладает кристально чистой водой, его глубина составляет 2,5-3 м.

Ещё одну "околошахтёрскую" монету с пещерой отчеканили в 2013 году в Словении (тоже между прочим когда-то бывшей частью Австро-Венгерской Империи).

Очертания Словении в цветах национального флага.

На внутреннем диске — стилизованное изображение пещеры Постойнска-Яма в виде спирали. Текст с левого края спирали: «POSTOJNSKA JAMA • 1213—2013 • SLOVENIJA» («ПОСТОЙНСКА-ЯМА • 1213—2013 • СЛОВЕНИЯ»). Система карстовых пещер Постойнска-Яма - самая протяжённая система пещер в стране и одно из самых популярных туристических мест Словении (в течение года её посещают более полумиллиона человек). Длина системы составляет 20 570 м, глубина — 115 м.

Словения. 2 евро 2013 года. 800-лет открытию пещеры Постойнска-яма.

Система представляет собой сложный лабиринт галерей и залов с зачаровывающими сталагмитами и сталактитами белого и оранжевого цвета. Надписи на стене пещеры, называемой «Рвом старинных записей», указывают на то, что Постойнска-Яма была известна ещё в XIII веке. Самая старая надпись датируется 1213 годом. Впервые пещера была описана в XVII веке. Подробное исследование пещер было проведено местным жителем Лукой Чехом в 1818 году. В 1819 году пещеру посетил эрцгерцог Фердинанд, он стал первым её официальным посетителем, а Лука Чех — первым проводником по ней. С этого времени Постойнска-Яма открыта для всеобщего обозрения.

В 1872 году здесь была проложена первая в мире пещерная железная дорога. Первоначально её вагонетки толкали гиды, а в начале XX века был установлен локомотив. После 1945 года паровой двигатель локомотива был заменён на электрический. Ещё больше стала популярна пещера после 1884 года после её электрификации, что произошло ещё раньше чем в Любляне — столице края до 1849 года и будущей столице Словении.

Протяжённость туристического маршрута по пещере в 1818 году составляла 300 м, сегодня — 5,23 км. Это самая протяжённая в мире пещера, открытая для посещения. Постойнска-Яма входит в список Природного Всемирного Наследия ЮНЕСКО. В так называемом "концертном зале" внутри пещеры издавна проводятся музыкальные мероприятия, где выступали даже артисты знаменитого театра "Ла Скала".

Рекламный проспект с описанием парка Постойнска-Яма.

Пещера также уникальна тем, что в ней обитают более 130 видов различных животных, из которых 84 — редкие. Сколько там видов летучих мышей - не скажу. А самым известным существом является европейский протей. В древности люди думали, что эти хвостатые земноводные являются детёнышами дракона. Любопытно, что средняя продолжительность жизни протея - 69 лет, при этом некоторые особи живут более 100 лет.

Европейский протей является символом спелеологов Словении.

Мне в своей жизни довелось побывать только в Новоафонской пещере в Абхазии. Собираясь на экскурсию я думал: "Чем меня можно удивить под землёй? Чего я ещё не видел за столько лет работы?". Увиденная величественная красота пещеры восхитила и поразила так, что я до сих пор нахожусь под впечатлением. Настоятельно рекомендую! 😎👍

А на сегодня про пещеры пожалуй хватит. Теперь вы знаете, что по-словацки "шахта" звучит как "баня", а "пещера" по-словенски называется "яма". Вот и живите теперь с этими знаниями. 😄

Продолжение следует. Не забывайте подписываться и ставить плюсики. В следующий раз посмотрим на "околошахтёрские" золотые монеты Чехии. А ещё больше "шахтёров на деньгах" на моём канале в "Дзен": https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link

Продолжаю знакомить вас с "шахтёрскими" монетами бывшей Чехословакии. Начнём со Словакии (не путать со Словенией, про неё напомню в следующем выпуске).

Независимость Словакии провозглашена 1 января 1993 года, в результате "бархатного развода" с Чехией. Как и почему это произошло желающие выяснят самостоятельно. А до возникновения Чехословакии Словакия была частью Австро-Венгерской империи, до самого её распада в 1918 году. И был в этой самой империи старинный шахтёрский городок Банска-Штьявница. В 1627 году впервые в мировой истории при добыче полезных ископаемых здесь были использованы взрывчатые вещества — порох. В 1735 в Банской-Штьявнице возникает первая на землях венгерской короны горная школа, а в 1763 высшее учебное заведение — горная академия (о которой я уже писал в предыдущем посте).

Словакия. 200 крон 1997 года. Серебро. Банска-Штьявница. Всемирное наследие Юнеско.

Современная Банска-Штьявница потеряла своё промышленное значение, но является популярным туристическим местом Словакии и с 1993 года входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Именно этот факт и отметили словаки, отчеканив в 1997 году сразу две монеты (серебряную и золотую), посвящённые данному событию.

Словакия. 200 крон 1997 года. Изображение покрупнее.

Рассмотрим скопление механизмов чуть поближе. Виден шкив подъёмной машины с подвешенными на цепях подъёмными сосудами, деревянная крепь в устье шахтного ствола. Слева можно разглядеть уходящий в глубину шахты трубопровод. Об агрегате, напоминающим нефтяную качалку, поговорим чуть подробнее. Тем более, что сегодня он будет встречаться нам довольно часто. 🧐

Словакия. 5000 крон 1997 года. Золото. Банска-Штьявница. Всемирное наследие Юнеско.

В конце XVII — начале XVIII столетии горнодобывающая промышленность стояла перед кризисом. Поскольку шахты стали глубже, добыча стала затруднена присутствием грунтовой воды. Насосы того времени были маломощны, и огромные денежные суммы тратились на откачку воды. Первые в мире насосы, приведенные в действие паром, уже появились, но для их строительства требовалось огромное количество леса — это было очень дорого.

25 мая 2013 года Национальный банк Словакии выпустил серебряную монету, подчеркивающую важность открытий Йозефа Карола Хелла, чьи изобретения сыграли огромную роль в развитии горнодобывающей промышленности региона. На аверсе имеется изображение Нового Замка, возвышающегося над городом Банска-Штьявница (замок был одним из рабочих мест инженера Хелла). Ниже показана шахта с деревянными подпорками, насосные трубы (Хелл первым в мире изобрел автоматический водяной насос) и герб Словакии.

Словакия. 10 евро. 300 лет со дня рождения Йозефа Карола Хелла

Изображение двух ящериц символично. Оно отсылает к легенде об обнаружении в данном регионе залежей драгоценных металлов.

Согласно легенде в давние времена пастух заметил на лугу двух ящериц золотого и серебристого цвета и решил рассмотреть их поближе. Но ящерицы спрятались под камень. Пастух приподнял его, ящериц не обнаружил, но зато увидел два самородка — золотой и серебряный. Вскоре в Банска-Штьявница открылась первая шахта.

И если на аверсе монеты изображен герб Словакии, то на реверсе монеты (на балке колонного насоса) изображен старейший герб Банска-Штьявницы.

Герб Банска-Штьявницы тоже несёт в себе элементы горняцкой символики в виде горняцкого инструмента в левом верхнем углу - обушка (или кайла, если Вам угодно).

Йозеф Карол Хелл родился в мае 1713 года в Банска-Штьявнице в семье главного горной инженера Матея Корнеля Хелла. В 1731 году Йозеф стал учеником инженера при своем отце, а в 1737 году он поступил в местную школу горного дела. Йозеф получил там теоретические знания по математике, геометрии и геодезии. Свой главный вклад Йозеф внёс уже в 23-летнем возрасте, когда разработал насос, гораздо более мощный, чем все остальные существовавшие в то время. Его первая машина была в состоянии перекачивать воду с глубины 212 метров. Этот насос был введён в эксплуатацию в 1738 году, в Банска-Штьявнице.

Насос Хелла. Именно как конструктор и изобретатель вписал себя Йозеф Карол Хелл в историю горнодобывающей отрасли.

Постепенно его изобретения были приняты и в других европейских странах. Насосные машины Йозефа Карола Хелла, построенные в 1749—1768 годах, относятся к лучшим технологиям в этой области во всем мире. В наши дни они преимущественно используются для добычи нефти. После смерти своего отца в 1744 году Йозеф Хелл стал главным горным инженером горнодобывающих шахт Банска-Штьявницского района.

Памятная медаль Словакии в честь изобретателя Йозефа Карола Хелла

Как не печально, но Йозеф Хелл умер в бедности 10 марта 1789 года на своей родине в Банска-Штьявнице. Не сохранился ни его портрет, ни даже могильный камень.

Однако Хелл не был первым изобретателем паровой машины. В 2020 году в шахте Альтхандель, которая находится в городе Нова-Баня, нашли паровую машину, построенную приблизительно в 1700-х годах. Сконструировали ее инженер и конструктор из Британии Исаак Поттер и архитектор Йозеф Эммануэль Фишер фон Эрлах из Австрии. Использовался агрегат, чтобы откачивать воду из шахты. Буквально за 14 дней команда археологов раскопала всю площадь пещеры, в которой работала паровая машина. Ее размеры достаточно велики: 8 на 14 метров. В мае 2021 года Национальный банк Словакии объявил публичный конкурс на дизайн памятной монеты номиналом 2 евро по случаю 300-летия постройки первой паровой машины для откачки воды из шахты в континентальной Европе. В октябре 2022 года была выпущена памятная монета, изображение которой вы сейчас видите.

Словакия. 2 евро 2022 года, «300-летие строительства первой паровой машины для откачки воды из шахты в континентальной Европы»

А вот ещё одна "околошахтёрская" монета с механическими агрегатами. В апреле 2021 года Национальный банк Словакии вводит в обращение памятную серебряную монету - «100-летию подземной гидроэлектростанции в Кремнице». Электрические станции в выработанных шахтах — вещь редкая, но все-таки встречающаяся. Особо следует выделить одну, расположенную на глубине 245 метров в дренажной штольне шахты "Фердинант" в шахтёрской Кремнице. Это первая в Европе подземная гидроэлектростанция, запущенная в эксплуатацию в мае 1922 года, которая до сих пор продолжает функционировать. Станция является пусть и условным, но действующим объектом словацкой энергетической системы. При поступлении воды со скоростью 1200 литров в секунду генерирующая мощность станции составляет 2,16 МВт. Гидроэлектростанция в Кремнице в 1973 году была объявлена культурным памятником Словакии.

Словакия. 10 евро 2021 г. Серебро. 100-летие подземной гидроэлектростанции в Кремнице.

На аверсе серебряной монеты изображено колесо подъемника, обслуживающего шахту над ГЭС. На реверсе серебряной монеты показаны подземный машинный зал гидроэлектростанции и наземные постройки шахты, соединённые с Турчековским водопроводом. Внизу слева мы видим проложенные в шахте рельсы со стрелочным переводом и воду, вытекающую из штольни. Над изображением есть номинал монеты — 10 EURO, а под ним памятные даты 1921 и 2021, разделенные символом горного дела в виде перекрещенных горняцких молотков.

Кстати говоря, все памятные монеты, показанные в этой статье, отчеканены на монетном дворе, тоже расположенном в Кремнице. Круглый знак монетного двора с буквами МК легко различим на всех монетах. Рядом, как правило, указаны инициалы дизайнеров монет.

Продолжение следует...

P.S. Чуть не забыл! Почему "околошахтёра"-то? Есть такой российский фильм 2013 года - "Околофутбола". Про футбольных фанатов-ультрас. Проще говоря, всё что на стадионе - это настоящий футбол, а вне его - это и есть "окoлoфyтбoлa" (одним словом, слитно). На словацких монетах шахтёров тоже не видно, одни агрегаты. С Йозефом Хеллом - это памятная медаль. Ну и я это... подумал что... как бы типа того... Надеюсь понятно объяснил. 😂

Если вам было интересно - ставьте плюсы и не забывайте подписываться. Ещё больше "шахтёров на деньгах" на моём канале в "Дзене": https://dzen.ru/sachterinadengah?share_to=link

Хочу рассказать вам о "шахтёрских" деньгах страны, которой уже 30 лет не существует. Речь идёт о Чехословакии - государстве в Центральной Европе, существовавшем в период с 1918 по 1993 год. Сейчас это два отдельных государства - Чехия и Словакия, оба входят в Евросоюз и НАТО. Но сегодня мы рассмотрим деньги периода Чехословацкой Социалистической Республики (ЧССР), так как именно после прихода к власти чехословацких коммунистов на монетах и банкнотах страны стали появляться сюжеты, связанные с горно-добывающей отраслью. А начнём мы с монеты 100 крон 1949 года "700 лет праву добычи серебра в Йиглаве".

Чехословакия. 100 крон 1949 года. "700 лет горному праву". Горняк с лампой в руке.

Йиглава является старейшим шахтёрским городом в Чешской Республике, старше чем Кутна-Гора (речь о которой пойдёт ниже). Добыча серебра началась здесь в 1234 году. Город стал первым в Центральной Европе, где было кодифицировано горное право. Первый горный закон был введен в 1249 г. королем Вацлавом I . По чешскому горному праву поисками и разработкой месторождений мог заниматься каждый. Хотя во многих юрисдикциях права на добычу золота и серебра сохраняются за сувереном, поскольку эти два металла традиционно служили валютой во многих обществах. После истощения серебряных рудников в Йиглаве, добыча серебра была начата в Кутна-Горе.

Чехия. Музей серебра. Сувенирный жетон. Добыча серебра в средневековом городе Кутна-Гора. Аверс.

Чехия. Музей серебра. Сувенирный жетон. Добыча серебра в средневековом городе Кутна-Гора. Реверс.

Кутна-Гора – город в Чехии, существующий с XIII века. Он был основан в том месте, где нашли месторождения серебра, и почти 400 лет считался сокровищницей Чехии. Здесь даже находился монетный двор, где занимались чеканкой монет. Кутна-Гора был настолько известным и богатым городом, что конкурировал с Прагой за право быть столицей Чехии. Современным туристам, посещающим музей серебра, предлагают спуститься в рудник на глубине 50 м, где во времена средневековья добывали серебро. Желающие испытать на себе роль шахтёра-серебродобытчика могут пройти по узким штольням, где увидят ещё одну интересную достопримечательность – горный трейв XVI века. Это специальная машина, доставляющая из шахты руду в плетёных корзинах или воду в кожаных мехах. Могу предположить, что именно он и изображён на аверсе жетона.

По поводу изображения ниже ничего толкового сказать не могу. Скачал его из статьи про восстание горняков в Кутна-Горе. Шахтёра на лестнице с лампой в руке узнать не сложно. Но причём тут святой, пашущий землю на запряжённом в плуг чёрте? Может подскажет кто в комментариях? 🤔

Чехословакия. 100 крон 1987 года. 125 лет горной академии в Банска-Штьявнице.

Ещё одна монета Чехословакии, посвящённая горной академии, основанной императрицей Марией Терезией в 1762 году для подготовки специалистов по добыче серебра, золота и металлургии для шахт в окрестностях и по всей стране. Это первое в мире технологическое или техническое учебное заведение с высшим техническим образованием. Преподавание началось в 1764 году с кафедры химии и металлургии и первых 40 студентов, которые должны были быть старше 18 лет, иметь полное среднее образование и один год практического опыта. Кафедра горного дела и переработки полезных ископаемых и кафедра маркшейдерского дела и геодезии были созданы в 1872 году. В следующих постах мы ещё не раз увидим этот горную академию, но уже на монетах отделившейся в 1993 году Словакии. Однако же - всему своё время...

Чехословакия. 5 крон 1927 года.

На монете 5 крон 1927 года виден силуэт шахтного копра и устье, уходящего в глубину шахтного ствола справа от пятёрки. Точно такой же дизайн монеты использовался на 5 кронах 1952 года. Но пора уже переходить к чехословацким банкнотам.

Чехословакия. 50 крон 1950 года. Лицевая сторона.

Чехословакия. 50 крон 1950 года. Оборотная сторона.

Вот он - настоящий чехословацкий шахтёр во всей своей красе! 😉 С отбойным молотком на могучем правом плече и шахтёрской лампой на не менее могучем левом. На фоне поверхностных сооружений угольной шахты. В той же цветовой гамме, как и советский шахтёр-стахановец на 1 рубле 1938 года, о нём я ранее уже писал здесь:

Так вот. Советского шахтёра 1938 года рисовал Иван Иванович Дубасов - главный художник Гознака. Покажу вам его эскиз не попавшей в производство чешской банкноты номиналом 100 крон образца 1953 года. Красивая могла бы получиться денежка...

Чехословакия. Эскиз банкноты 100 крон 1953 года. Лицевая сторона.

Однако продолжим.

Чехословакия. 100 крон 1961 года. Лицевая сторона.

Чехословакия. 100 крон 1961 года. Оборотная сторона.

А что здесь? Типичный индустриальный пейзаж, с дымящимися заводскими трубами, надшахтными зданиями копров и нефтеперерабатывающими предприятиями... И ещё немного о нефти. Всё-таки полезное ископаемое. Без неё - никуда.

Чехословакия. 50 крон 1964 года. Лицевая сторона.

Чехословакия. 50 крон 1964 года. Оборотная сторона.

Надпись в левом верхнем углу оборотной стороны SLOVNAFT. Это словацкий нефтеперерабатывающий завод, построенный в 1957 году в Братиславе. Slovnaft был построен на месте разрушенного в 1944 году во время авианалёта нефтеперерабатывающего завода Apollo. Остатки завода Apollo были национализированы в 1946 году и переименованы в Slovnaft в 1949 году. В мае 1992 года Slovnaft был реорганизован в акционерное общество. В 2000 году Slovnaft становится членом группы компаний MOL, но это уже история другого государства...

1 января 1993 года Чехословакия мирным путём распалась на Чехию и Словакию. В истории это событие получило название "бархатный развод". О горняцких монетах Чехии и Словакии я расскажу вам в следующий раз. в двух выпусках про Словакию и одном про Чехию. Там есть на что посмотреть. 🧐 А чтобы не пропустить - не забывайте подписываться. И сделать репост для друзей. Комментарии категорически приветствуются!

Пришло время завершить обзор мексиканских денег с изображениями горняков и сцен добычи полезных ископаемых А таких за пять выпусков набралось уже более трёх десятков. По этому показателю Мексика твёрдо занимает первое место среди всех остальных стран мира, если конечно не брать в счёт Германию с её бесконечным количеством шахтёрских нотгельдов. И в этом большая заслуга американской банкнотной компании (American Bank Note Company), которая печатала банкноты не только для Мексики, но и ещё для множества стран по всему миру. При этом одно и тоже изображение кочует не только по банкнотам разных мексиканских штатов, но и по денежным знакам Боливии, Гондураса, Сальвадора, Коста-Рики, Перу, Чили, Колумбии и Канады. Вот и поговорим немного на эту тему.

Мексика. 5 песо 1913-1915 гг. Banco de Durango. Лицевая сторона.

Мексика. 5 песо 1913-1915 гг. Banco de Durango. Оборотная сторона.

Предлагаю вам взглянуть на банкноту номиналом 5 песо мексиканского Banco de Durango образца 1913-1915 годов с шахтёрами, разбуривающими почву с помощью перфораторов, закрепленных на горизонтально зафиксированной распорочной колонке. Этот сюжет мы уже видели в статье о "шахтёрских" деньгах Гондураса. Повторяется он и на проекте банкноты номиналом 500 песо мексиканского Banco de San Luis Potosí образца 1900-1901 годов.

Мексика. 500 песо 1900-1901 гг. Banco de San Luis Potosí. Лицевая сторона.

Мексика. 500 песо 1900-1901 гг. Banco de San Luis Potosí. Оборотная сторона.

Я долго ломал голову над происхождением подобных повторов, пока не догадался обратиться за помощью к более опытным коллегам. Что-то мне мне подсказали в комментариях к статьям коллеги по "Дзену", что-то на форуме сайта bonistika.net. Воспользуюсь комментарием автора канала "Шахтёр":

Во второй половине XIX – первой половине XX столетий банкноты отличались превосходным мастерством графического рисунка. Повторить его точь-в-точь было невозможно. Поэтому высокохудожественный рисунок служил и в плане эстетики, и в качестве защиты от подделки. Это сейчас с помощью современных копировально-печатающих устройств можно довольно точно воспроизвести любой рисунок, в былые времена такой возможности не было. Но вырезать виньетку – дело чертовски нудное и длительное...

... в виду того, что на подготовку одной виньетки с рисунком уходило очень много времени, а талантливых гравёров можно было пересчитать по пальцам одной руки, в руководстве ABNC решили одни и те же виньетки использовать в разных банкнотах (в том числе и для разных стран), располагая их на клише в разных местах. Получалось, что в одних банкнотах рисунок располагался в центре купюры, в других – слева или справа от центра.

Причём коллеги пишут, что к каждому многократно использованному графическому изображению 18хх-19хх годов от ABNC прилагался список банкнот и ценных бумаг, на которых оно было размещено. И что такая практика свойственна не только ABNC, но и другим компаниям-принтерам.

Вот почему этот горняк с проекта мексиканской банкноты 100 песо El Banco de Guanajuato так сильно похож на "Терминатора" из выпуска про "шахтёрские" банкноты штата Чиуауа.

Мексика. 100 песо El Banco de Guanajuato. Лицевая сторона. Образец.

Мексика. 100 песо El Banco de Guanajuato. Оборотная сторона. Образец.

Там же в статье про банкноты Чиуауа мы видели и нарушителей техники безопасности с мексиканской банкноты 1875 года Banco De Santa Eulalia. Только номинал банкноты "вырос" с 25 до 50 сентаво.

Мексика. 50 сентаво 1875 года. Banco De Santa Eulalia. Лицевая сторона.

Забегая немного вперёд, скажу что эту шахтёрскую компанию можно встретить и на нескольких банкнотах Колумбии.

Колумбия. 1 песо 1882 года. Лицевая сторона.

Колумбия. 100 песо 1881 года. Лицевая сторона.

А ещё Канады 😵😵😵...

Этак мне придётся все американские банкноты в одной статье показывать... 😄

Вот вам уже и пять разных банкнот с одной и той же виньеткой... И таких вариантов немало.

А вот что пишет про американских гравёров в своей книге эксперт по американским банкнотам Алексей Спиренков:

"...Гравюры для виньеток были изготовлены замечательными мастерами своего дела, которые впоследствии работали над созданием общефедеральных банкнот. Ярчайшими представителями этой славной когорты мастеров являлись: Джордж Болдуин (George Baldwin), Оуэн Хэнкс (Owen G. Hanks), Фредерик Гирш (Frederick Girsch), Джозеф Оурдэн (Joseph P. Ourdan), Чарльз Барт (Charles Burt), Чарльз Смит (Charles Smith), Альфред Силей (Alfred Sealey), Луиджи (Луис) Дельноче (Luigi (Louis) Delnoce) и другие. Но самым выдающимся гравёром и автором многочисленных замечательных работ по праву считается Джордж Фредерик Каммингс Смилли (George Frederick Cummings Smillie)."

Мне осталось показать вам последнюю известную мне мексиканскую "шахтёрскую" банкноту. Это банкнота 10 песо 1913 г. мексиканского Banco de londres y Mexico, напечатанная всё той же американской банкнотной компанией.

Мексика. 10 песо 1913 г. Banco de londres y Mexico. Лицевая сторона.

Мексика. 10 песо 1913 г. Banco de londres y Mexico. Оборотная сторона.

Четырёх этих трудолюбивых бородачей мы уже видели на боливийской банкноте 100 боливиано 1887 года в статье про "Бухающего дьявола". 😈

Боливия. 100 боливиано 1887 года.

Кто-то может подумать, что на мексиканских банкнотах изображали одних шахтёров. 😄 Ну нет конечно. Хватало там и всевозможных портретов, и аллегорических фигур мужчин, женщин и детей, и всяческих лошадей с коровами, и Колумба с индейцами, и разнообразных памятников архитектуры, и прочих пейзажей с паровозами. На последней банкноте с "бородачами", кстати, изображён Бенито Хуарес, 26-й президент Мексики, почитаемый в стране не меньше, чем Мигель Идальго-и-Кастилья. Даже странно, что на банкнотах из "шахтёрского" цикла его изображение встретилось всего лишь один раз...

Ну вот и закончился мой рассказ о "шахтёрских" деньгах Мексики. Даже как-то грустно... Столько интересного узнал об этой замечательной стране за это время. Не самая длинная, но зато такая бурная событиями история, яркие исторические персонажи. Один революционный генерал-разбойник Панчо Вилья чего стоит! Но это уже не моя полянка. А нас ещё ждут впереди шахтёрские банкноты Венесуэлы и Гайаны, Доминиканы и Ямайки, Перу и Суринама. Да и у США с Канадой найдётся на что посмотреть. И про остальные континенты забывать нельзя, и в Африке, и в Азии, и в Европе было выпущено немало "шахтёрских" денег. Всё самое интересное, как обычно, ещё впереди! Так что не забудьте подписаться. 😉

Пять предыдущих выпусков про "шахтёрские" деньги Мексики вы легко сможете найти на моей странице. А мой первый пост о единственной "шахтёрской" монете Мексики находится здесь:

Продолжаю знакомить вас с мексиканскими банкнотами и монетами, изображения на которых связаны с темой добычи полезных ископаемых. Большое количество мексиканских банкнот с изображениями шахтёров было напечатано в American Bank Note Company, их продукции было посвящено три предыдущих статьи. Ещё одна статья была о серии банкнот, отпечатанных в типографии Kendall Bank Note Company. Сегодня я покажу вам банкноты других кампаний-принтеров.

Первая банкнота этого выпуска была отпечатана ещё одной американской компанией-принтером из Нью-Йорка, которая называлась Homer Lee Bank Note Company. Это 10 песо 1883 года, изготовленные для Banco de Hidalgo.

Мексика. 10 песо 1883 г. Banco de Hidalgo. Принтер Homer Lee Bank Note Company, New York. Лицевая сторона.

Мексика. 10 песо 1883 г. Banco de Hidalgo. Принтер Homer Lee Bank Note Company, New York. Оборотная сторона.

Надо отметить, что у художника довольно странное представление о шахте... Горняки с кайлом и перфоратором на левой части изображения вопросов не вызывают. Но вот откуда льётся дневной свет в камере с лошадьми, запряжёнными в вагонетку? Из какого такого отверстия в кровле? Типа это такая пещера-колодец со штольней, выходящей куда-то на склон горы? Странная какая-то система разработки. Но не будем спорить - и так возможно тоже бывает. Тягать породу лошадьми всяко-разно проще, чем поднимать вверх на верёвках. Довольно удобная яма подвернулась шахтёрам с картинки... 🧐

Вторая банкнота - 20 сентаво 1915 года банка El comercio de Zacatecas.

Мексика. 20 сентаво 1915 г. Банк El comercio de Zacatecas. Лицевая сторона.

Мексика. 20 сентаво 1915 г. Банк El comercio de Zacatecas. Оборотная сторона.

Сакатекас - один из штатов Мексики, в котором добывалось серебро, золото, ртуть, медь, железо, цинк и олово. Богатство полезными ископаемыми было обнаружено вскоре после завоевания территории испанцами, поэтому многие шахты действовали уже с середины XVI века. На лицевой стороне банкноты - сцена шахтёрского труда. Левый шахтёр толкает вагонетку, средний машет кувалдой, а правый сгребает лопатой отбитую породу. Всё вроде бы в порядке, но вопрос с освещением рабочего места не раскрыт... 🤔 А на оборотной стороне банкноты похоже "военные геологи" с герба штата.

Герб штата Сакатекас. На переднем плане изображены реальные исторические персонажи — Хуан де Толоса, Бальтасар Теминьо де Баньюэлос, Диего де Ибарра и капитан Кристобаль де Оньяте — первооткрыватели серебряных жил и основатели колонии. Уважают в Мексике геологов. 😄

О третьей банкноте мне мало что известно, кроме того, что на ней изображены шахтёры, и что это 1 песо одна тысяча восемьсот какого-то года. Сьерра-дель-Кармен располагается в штате Коауила. Шахтёры тут самые настоящие. Двое на переднем плане работают лопатами. Причём один из них подаёт сигналы вверх, куда уходит верёвка, привязанная к бадье с породой. Ещё двое на заднем плане орудуют кайлами. Они находятся к нам спиной, но у них прорисованы отблески налобных светильников. А вот у двух горняков на переднем плане фонарей почему-то нет. И это как минимум странно. Может у них над головой тоже большое отверстие, в которое светит солнце? Иначе как они там работают в потёмках? Не всё тут понятно. Но "будем искать"...

Мексика. 1 песо. 18?? год. Эта банкнота была напечатана компанией Gugler Lithographic Company из Милуоки, Висконсин.

Далее у нас идут 50 центов, отпечатанные для рудника Седрал. Седрал был самым известным серебряным рудником в горнодобывающем районе Санта-Роза, расположенном в Коауиле, примерно в 100 милях к югу от границы со штатом Техас. Серебра там было довольно много, но содержание его в руде было довольно низким. И добыча была не всегда рентабельной. Хозяева рудника постоянно менялись, владели им по очереди и мексиканцы и американцы. Примечательно, все надписи на банкноте сделаны только на английском языке. Была ли она предназначены исключительно для использования американскими шахтерами и означались ли на ней американские центы, а не мексиканские сентаво, не совсем понятно. В этом случае она стоили бы в два раза больше, поскольку в тот период времени одно мексиканское песо было примерно эквивалентно пятидесяти центам США.

50 центов шахты Седрал, штат Коауила. Примерно 1882 год. Принтер Corlies, Macy & Co из Нью-Йорка.

Следующими будут банкноты Федерального казначейства в Сальтильо, столице Свободного и Суверенного Штат Коауила де Сарагоса, расположенного на границе Мексики с США. Размещу сразу две банкноты, чтобы было проще разглядеть изображение шахтёрского посёлка.

Мексика. 50 сентаво1914 года. Сальтильо, штат Коауила. Лицевая сторона.

Мексика. 50 сентаво 1914 года. Сальтильо, штат Коауила. Оборотная сторона.

Мексика. 1 песо 1914 года. Сальтильо, штат Коауила. Лицевая сторона.

Мексика. 1 песо 1914 года. Сальтильо, штат Коауила. Оборотная сторона.

На оборотной стороне можно рассмотреть здания и сооружения шахтёрского посёлка. Видны конструкции копра. Горная промышленность занимает в Коауиле важное место. В штате сосредоточено до 95 % всех мексиканских запасов каменного угля. Наиболее важными полезными ископаемыми, которые добывают в штате являются: уголь, железо, титан, свинец и доломит.

Давненько уже у нас "нефтянки" не было? Тоже ведь полезное ископаемое, и не из последних. К тому же это единственные банкноты в цикле моих статей про Мексику, напечатанные непосредственно Банком Мексики (Banco de Mexico). Добрались мы наконец и до него. Производятся мексиканские банкноты на двух банкнотных фабриках, расположенных в Мехико и Эль-Сальто (штат Халиско). На банкноте 10 тысяч песо мы видим президента страны Ласаро Карденаса (1895-1970 гг.) на фоне нефтеперерабатывающего завода Ла Кангрехера.

Мексика. 10 000 песо образца 1981-1987 года. Лицевая сторона.

Мексика. 10 000 песо образца 1981-1987 года. Оборотная сторона. Великий Храм Теночтитлана и резьба по камню (Ла Диоса де ла Луна - Лунная богиня)

На протяжении большей части 20-го века мексиканское песо оставалась одной из наиболее стабильных валют в Латинской Америке, поскольку экономика не переживала периодов гиперинфляции, характерной для других стран региона. Однако после нефтяного кризиса конца 1970-х Мексика объявила дефолт по своему внешнему долгу в 1982 году, и в результате получила несколько лет инфляции и девальвации. Это продолжалось до тех пор, пока не была принята правительственная экономическая стратегия под названием «Пакт о стабильности и экономическом росте» . 1 января 1993 года Банк Мексики ввел новую валюту - nuevo peso (новое песо). Один новый песо был равен 1000 устаревших песо. Все они были напечатаны с датой 31 июля 1992 года, а рисунки на них были перенесены с соответствующих банкнот старого песо.

Мексика. 10 новых песо 1992 года. Лицевая сторона.

Мексика. 10 новых песо 1992 года. Оборотная сторона.

Ну и пора уже немного рассказать про о монеты. Надо отметить, что Мексика была в числе последних стран, которые отказались от драгметаллов в производстве циркуляционных монет. Серебряные и золотые песо чеканились в Мексике до 1957-1959 гг. Однако монета, которую я сейчас вам покажу - мельхиоровая.

Мексика. 5000 песо 1988 года. 50-я годовщина национализации нефтедобычи. Реверс.

Мексика. 5000 песо 1988 года. 50-я годовщина национализации нефтедобычи. Аверс.

Национализация всех запасов нефти, объектов и иностранных нефтяных компаний произошла в Мексике 18 марта 1938 года. В соответствии со статьей 27 Конституции 1917 года президент Ласаро Карденас (которого мы как раз и видели на "нефтяной" банкноте) объявил, что все запасы полезных ископаемых и нефти, обнаруженные в Мексике, принадлежат "нации", то есть федеральному правительству. Случился тогда по этому поводу некоторый международный бойкот мексиканской продукции, но с началом Второй мировой войны все споры и разногласия были быстро разрешены. В настоящее время годовщина 18 марта является гражданским праздником Мексики. (Когда уже у нас в стране такой же введут? 🙄).

Читал недавно на сайте "Бонистика" такую вот байку о мексиканских банкнотах:

Учитывая, что в конце 19-го - начале 20-го века в Мексике банкноты кто только не выпускал (каждый штат + некоторые города + отдельные банки + даже некоторые организации), то среднестатистический мексиканец вряд ли мог знать, как все эти банкноты могут выглядеть (хорошо знать он мог только банкноты из своего штата). Один человек придумал простой и гениальный ход. В одной из типографий в США заказал крупную партию банкнот одного несуществующего мексиканского банка, но только единственного номинала в 5 долларов (самого ходового). Себестоимость одной банкноты - всего несколько центов. Потом он постепенно этими фантазийными бонами в Мексике и расплачивался. Прибыль была просто фантастическая! 🤑

Байка конечно. Брехня то есть. Но какая необычная!

Если вам понравился этот пост - ставьте плюсы и оставляйте комментарии. Мексиканских шахтёрских банкнот осталось ещё на один выпуск. А там и в Европу заглянем. Подписывайтесь чтобы не пропустить! 😉

Этот пост - уже четвёртый в серии о "шахтёрских" банкнотах Мексики. И сегодня мы снова будем рассматривать продукцию "American Bank Note Company, New York" (ABNC), которая до середины XX века продолжала печатать бумажные деньги для Мексики (как и ещё для многих других стран). И если три предыдущих выпуска были привязаны к выпускам коммерческих банков штатов Идальго, Чиуауа и Гуанахуато, то сегодня рассмотрим банкноты с шахтёрами без особой привязки к административному делению Мексики. Этакую "мешанину от ABNC". Поэтому сосредоточимся на изображениях. 🧐

Первая банкнота сегодняшнего выпуска 100 песо 1891-1912 гг. Banco de Zacatecas.

Мексика. 100 песо 1891-1912 гг. Banco de Zacatecas. Лицевая сторона.

Мексика. 100 песо 1891-1912 гг. Banco de Zacatecas. Оборотная сторона.

На лицевой стороне помимо аллегорических фигур херувима с арфой и девушки мы видим портрет Франсиско Гарсиа Салинаса - мексиканского политика. А на оборотной стороне - звено шахтёров из 4-х человек, двое из которых отдыхают, пока их напарники отбивают породу и грузят её в корзину. За спинами отдыхающих виднеется большая вагонетка, уже полностью загруженная. Кровля выработки раскреплена предохранительной стойкой. Фонари сияют почти как электрические (что вряд ли). В общем: "всё как у людей" - как поётся в одной хорошей песне. 😉

Вторая банкнота сегодняшнего выпуска 50 песо 1899-1911 гг. Banco de Sonora. И тут тоже без девочки не обошлось.

Мексика. 50 песо 1899-1911 гг. Banco de Sonora. Лицевая сторона.

Мексика. 50 песо 1899-1911 гг. Banco de Sonora. Оборотная сторона.

И снова четверо шахтёров, почему-то работающих на поверхности. О чём говорят кусты и небольшой водопад на горизонте. Можно было бы поспорить, что это какие-нибудь фермеры-огородники. Но в описании банкноты чётко написано "minero", что означает шахтёры. Можно быть шахтёром и на поверхности. Но об этом чуть позже.

Третья банкнота сегодняшнего выпуска 20 песо 1906-1914 гг. Banco de Guerrero, и эта красавица есть у меня в коллекции.

Мексика. 20 песо 1906-1914 гг. Banco de Guerrero. Лицевая сторона.

Мексика. 20 песо 1906-1914 гг. Banco de Guerrero. Оборотная сторона.

Ну тут на картинке "народу больше чем людей", как минимум 8 человек. Лишь один стоит с лопатой, остальные с кувалдами. При этом все они замерли в каких-то неестественных позах, будто позируя неизвестному художнику. Это хорошо заметно при увеличении. Ну не так замахиваются кувалдой, когда хотят ударить по клину (долоту, зубилу), чтобы отколоть кусок горной породы. Оставим это на совести художника. Тем более, что сама банкнота очень красивая. А клинья-долота вы можете увидеть в нижней части следующего изображения.

Простейшие железные орудия труда горняков появились в "железном веке" и где-то используются и по сей день.

А вот, кстати, что пишет о горняцких инструментах европейский популяризатор горного дела Георгиус Агрикола (обязательно сделаю о нём отдельный пост) в шестой части своей «De Re Metallica, Libri XII» : "Некоторые орудия для работы известны у горняков под названием железных орудий: имеются клинья, железные ломы, железные пластины, молоты, зубчатые ломы, кайла и мотыги. Железные орудия в узком смысле слова разделяются на четыре рода по длине и по толщине, но не по форме. У всех этих орудий верхний конец делают широким и четырёхугольным - по нему наносят удары молотом. Нижний конец - острый, приспособленный для того, чтобы разбивать крепкие породы и руды". Так что принципиально ничего не изменялось на протяжении нескольких столетий...

Четвёртая банкнота сегодняшнего выпуска 5 песо 1911-1916 гг. Banco Minero. Снова "шахтёрский" банк. 😉 Интересные барышни изображены на обеих сторонах банкноты. У двух из них в руках весы. И если первая из них, которая с мечом, олицетворяет скорее всего греческую богиню правосудия Фемиду (у римлян - Юстиция), то вторая держательница весов на оборотной стороне банкноты скорее является женой банкира, так как сидит она на мешке с монетами, опираясь левой рукой на окованный металлическими клёпками внушительный сундук. Тоже надо думать не с картошкой. 🧐

Мексика. 5 песо 1911-1916 гг. Banco Minero. Лицевая сторона.

Мексика. 5 песо 1911-1916 гг. Banco Minero. Оборотная сторона.

Шахтёры на банкноте правильные. Тачка, лопата, лом, перфоратор на колонке. Парнишка, сидящий на ведре, - совсем молодой. Похоже, что ученик-подмастерье. И светильник у него на каске не такой, как у старших товарищей.

У паренька похоже светильник такой.

А у старших товарищей светильники похожи на такой. Но тоже не электрический.

Хотя первые аккумуляторные шахтёрские лампы появились в Европе в 1886 году, широкое их применение началось только с 1912 года. А на рудниках не опасных по взрыву газа использовались светильники с открытым огнём.

И, наконец, пятая банкнота сегодняшнего выпуска - 2 песо 1885-1913 гг. Banco Nacional de Mexico. "Ну а тут-то где шахтёры?" - спросите вы и будете правы. Стоят два каких-то туриста и мирно беседуют. Однако в описании банкноты указано "старатели". А мы с вами знаем, что полезные ископаемые можно разрабатывать как подземным, так и открытым способом. И не факт, что этим двоим не придётся в ближайшее время начинать рыть шурф, в поисках богатой золотой жилы. Если будут для этого внушительные предпосылки конечно. В виде найденных самородков. Так что старатель - это тоже наш брат горняк. 😉

Мексика. 2 песо 1885-1913 гг. Banco Nacional de Mexico. Лицевая сторона.

Мексика. 2 песо 1885-1913 гг. Banco Nacional de Mexico. Оборотная сторона.

Пожалуй На сегодня хватит. Как видим - Американская банкнотная компания напечатала для Мексики "шахтёрских" банкнот больше, чем все остальные компании вместе взятые. Об этих компаниях и их банкнотах я расскажу в следующем, пятом выпуске. Да и банкноты ABNC с горняками у меня всё ещё не закончились. 😉 Поэтому, чтобы не пропустить следующие материалы - не забудьте подписаться и сделать репост для своих друзей. А если вам понравился этот выпуск - пишите комментарии и ставьте плюсики 👍.