Ледяные лики языка: как рык медведя раскололся на Арктику, Орка и Урсуса (часть 2)

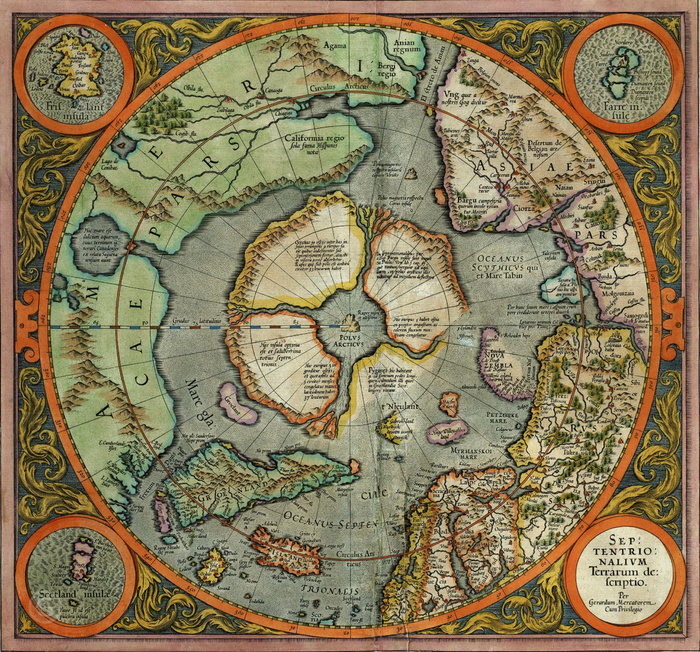

Часть II. Когда рык становится картой: как звук Макоши превратился в Арктику и породил орков

Представьте: 150 тысяч лет назад в ледниковой тишине, где даже ветер замирал от холода, раздавался гул — низкий, звериный, священный. Это рычала Макошь, богиня-медведица, чей рёв был молитвой, законом и границей мира. Но что, если этот звук не исчез? Что, если он, как трещина во льду, раскололся на тысячи смыслов, чтобы через эпохи явиться в словах «Арктика» и «Орк» — свете и тьме одного корня?

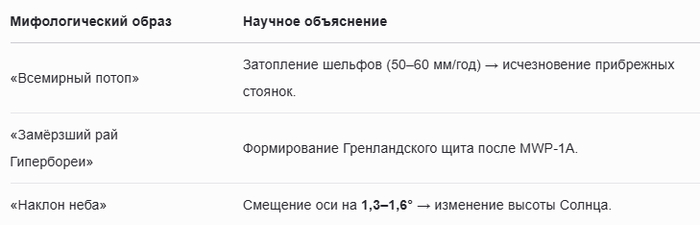

Здесь история — не цепь событий, а игра теней. Звук ryk-, некогда вырвавшийся из пасти тотема, обернулся именем воина-хранителя (Аркас), затем — греческим Ἄρκтос, «медвежьим» поясом неба. Но там, где эллины видели созвездие, германцы услышали шепот подземного бога Orcus. Так сакральный рёв, пройдя сквозь метатезы культа Яра, латинские лабиализации и тевтонские мифы, породил два лика:

— Арктику — заснеженный край, где согласные р-к-т до сих пор хранят слабый отзвук палеолитического гула;

— Орка — чудовище из средневековых хроник, чья ледяная ярость унаследовала искажённый страх перед «рычащим Севером».

Эта цепочка — не этимология, а археология смыслов. Каждый переход (рыкас → аркас → орк) — слой вечной мерзлоты, где язык сохранил то, что стёрло время: память о том, как богиня стала медведем, медведь — землёй, а земля — мифом. Готовы ли вы услышать в слове «Арктика» древний рёв, а в «орке» Толкина — эхо культа, которому 115 тысяч лет?

Предыдущая часть От сакрального рёва к лингвокультурным архетипам: реконструкция этимологических цепочек рык Арктика/Орк/Урсус (часть 1)

12. Этимологическая цепочка «Рык → Арктика → Орк»

I. До-славянский пласт (150 000 – 115 000 л. н.)

• *ryk- «рёв» — прагиперборейский сакральный звук, символ богини-медведицы Макоши.

• Рыкать, Рык-тас «рычащий», Рык-ас «священный медведь».

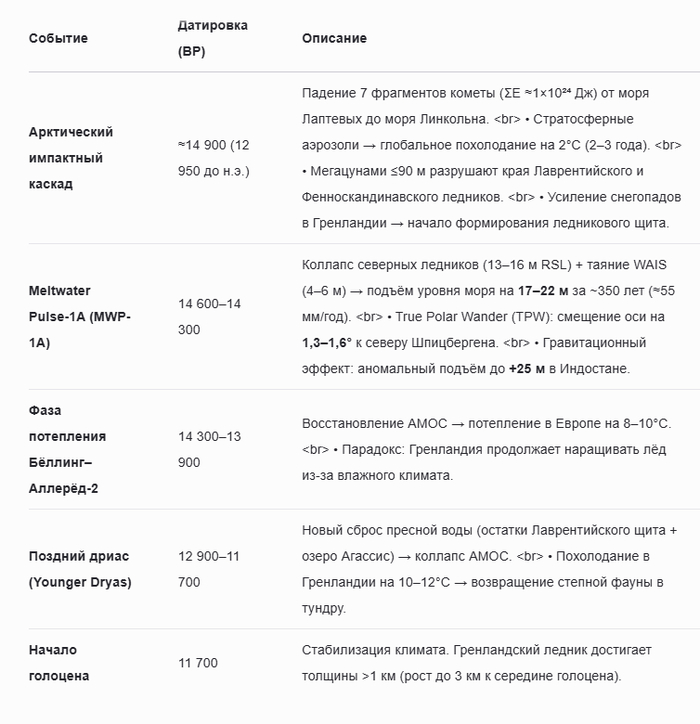

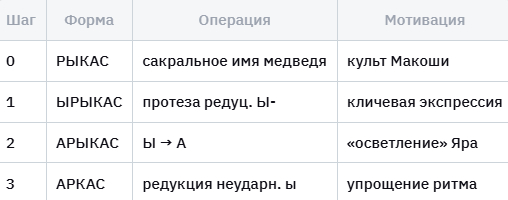

II. Метатеза культа Яра (≈ 115 000 – 100 000 л. н.)

Фонетический шаг: Rы- → Aр-

РЫКАС → АРКАС

Причина: «осветление» имени тотема; звук А привязан к корню *h₂er- ‘свет, жар’.

Следствие: медведь переосмысливается с образа «матери-покровительницы» на образ «воина-хранителя».

III. Палеолитическая табу-ветка (100 000 л. н. → VIII в. н. э.)

Аркас → Бур → Бурый

• Аркас табуируется; остаётся лишь указание на цвет шкуры (бур-).

• Вост.-слав. редукция /u/ → /e/ даёт корень бер- («бер-серк», «бер-лога»).

IV. Греко-византийская адаптация Ἄρκτος (VIII – X вв. н. э.)

Причерноморские славяне передают Аркас греческой графикой: Ἄρκτος.

Византийцы образуют прилагательное ἀρκτικός «северный»; позднелат. Arcticus.

Цитаты:

• Иоанн Цеца, Σχόλια εἰς Διονύσιον (XII в.): «…ἄχρι τῆς Ἄρκτου τῶν Ῥῶς…»

• Никита Хониат, Χρονικὴ Διήγησις (XIII в.): «…ἀπὸ τῆς Ἄρκτου Σκύθαι καὶ Ῥῶς…»

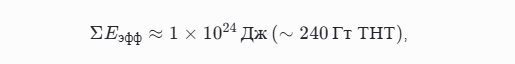

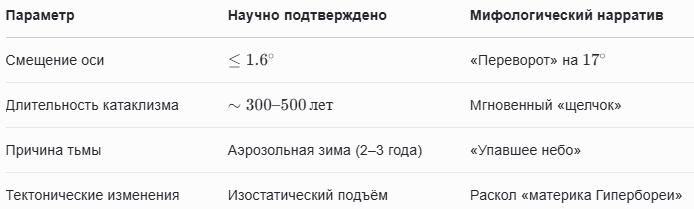

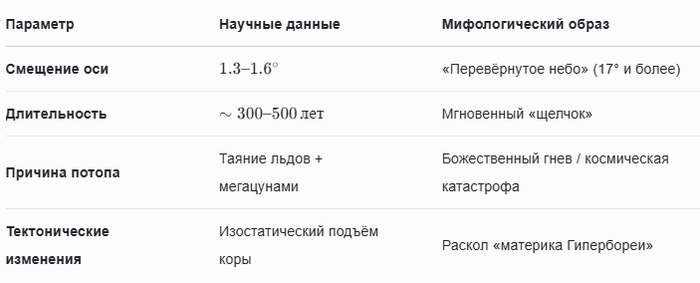

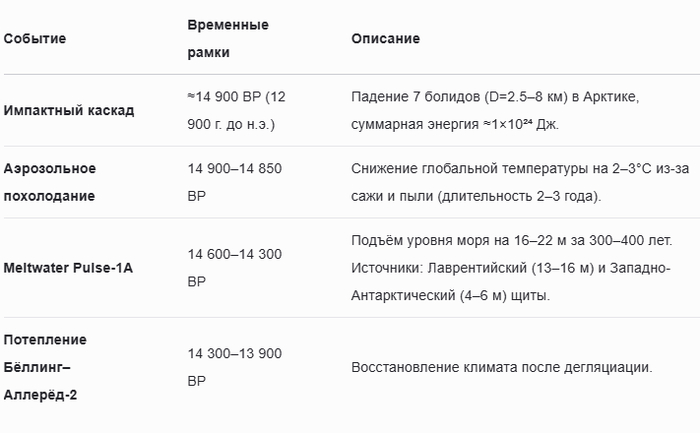

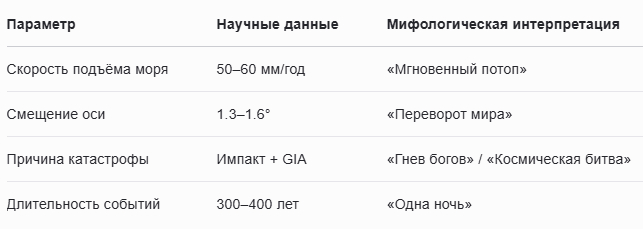

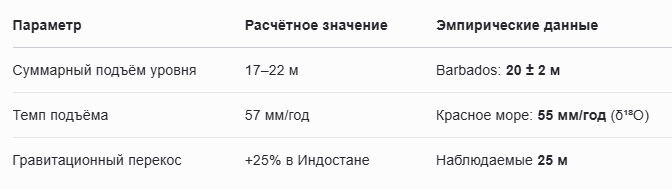

• Георгий Акрополит, Ἐπιτομὴ Ἱστορίας (XIII в.): «χώρα Ἄρκτου» = Русь за ветром Бореем.Связь MWP-1A (импульса 1А), ударного каскада кометы Кловиса и мифа о Гиперборее

V. Германская и латинская переработка (XII – XVI вв.)Приальпийская Ruksa

Рыктас → Ruksa (-kt- → -ks-), X в. н. э.Лат. Ursus (лабиализация ru- → ur-), оформляется в правовых текстах Курии XIII в.

Старосканд. bjǫrn (< бер-) — медвежий тотем варягов; знак на рунах VIII в.

Средн.-в.-нем. Arktis (XVI в.) — книжная калька лат. Arcticus; в народной этимологии сближается с др.-англ. orc «чудовище».

Аланский язык - протогерманский язык

VI. Орк — демонизация «северной силы»

• В западноевропейском воображении слово Arktis сцепляется с лат. Orcus ‘подземный бог’.

• В «Песни о Нибелунгах» (XIII в.) orken — стражи ледяных земель; позже образ закрепляет Тевтонский орден и город Берн (герб-медведь 1224 г.).

• Новоанглийский orc у Толкина (XX в.) — прямой наследник средневековой «арктической» демонизации.

VII. Лингвистические опоры

• Слав. ряд ryk → рус. рык, польск. ryk, укр. рикіт.

• Редуцированный ы → ∅/а после /r/ фиксируется: кыѥвъ → Киев, рыкъ → ракать (диал.).

• Германская параллель: др.-сакс. rōrian ‘реветь’ < алано-гот. *raurjan < *ryk- (см. цепочку «рык → roar»).

Цепочка «Рык → Арктика → Орк» иллюстрирует, как один сакральный звук выполняет три исторические роли:

обрядовый рёв (Макошь);

имя «светлого» медведя-воина (Яр) и географический этноним Ἄρκτος;

источник европейского образа «северного чудовища» (orc).

Таким образом, современное слово Арктика по-прежнему хранит в согласных р-к-т слабое эхо палеолитического рыка, а фигура орка — его искажённую тень в христианизированной Европе.

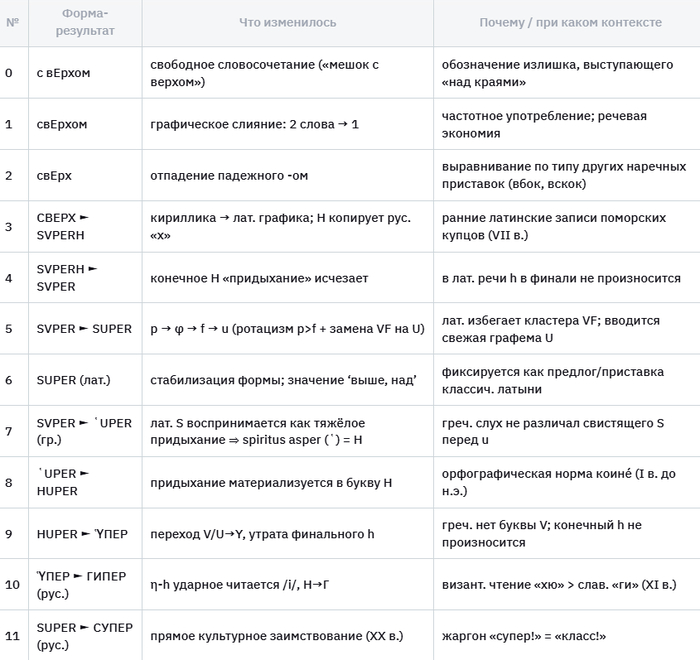

Примечательно, что рядом с «арктической» ветвью существует и ещё одна – «гиперборейская». Здесь работает то же правило удвоенного отражения:

• славянское сверх-бур- («за бурым севером») → греч. ὑπέρ-βορέα «по ту сторону северного ветра»;

• славянское арк- («светлый медведь») → греч. ἄρκτος «медведица, Север».

Таким образом, два главных античных топонима крайнего севера ‒ Ἀρκτική и Ὑπερβορέα ‒ оказываются близнецами: оба они калькируют разные стороны одного славянского образа — «бурого, рычащего края за последним ветром», где хозяином считался медведь-воин Аркас.

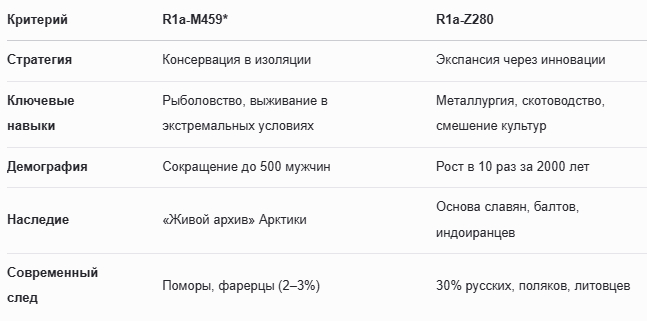

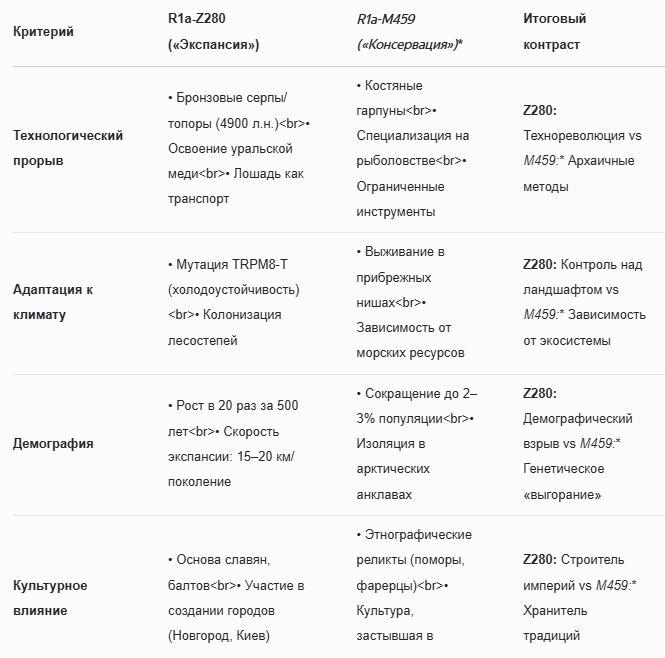

13. Как холод перекроил образ медведя и само звучание его имени

1. Валдайский приговор

Последний ледниковый максимум, который отечественные геологи называют Валдайским, наступил стремительно: по данным пыльцевой диаграммы озера Неруш, за две столетние ступени средняя июльская температура в верховьях Волги упала на шесть градусов. Ленты песчано-ледовых отложений в долине Шексны показывают, что весенний паводок сместился почти на месяц — с апреля на конец мая. Женщины как хранители провизии, чьей покровительницей считалась Макошь-Медведица, впервые остались без привычных запасов зерна и рыбы.

2. Охотник выходит из тени

На той же линии времени антропологи наблюдают странную замену погребальных даров. В раннем мезолите (стоянка Оленеостровский могильник, Карелия) рядом с женскими скелетами лежат медвежьи челюсти — знак хищницы-хозяйки леса. Спустя пять веков, в погребениях Лахта II, вместо челюстей появляются сланцевые «кинжалы-остроги».

3. Как «рык» превратился в «Яр»

Языковой след этого переворота проступает даже сегодня. В диалектах Центральной Сербии записано ри́кати — «рычать» и арка́ти — «сверкать отблеском». Та же замена R → А слышна в движении имени: Рыкас, «рычащий хранитель», становится Аркасом, «ярким воином». Солнце Яра подменяет ночной рёв Макоши.

Филологи напоминают: индоевропейский корень *h₂er- («гореть, пылать») породил одинаково и наше слово «жар», и «яр-кий», и греческое Ἀρης — имя воина Ареса. Туда же вписался и новый медвежий титул Аркас.

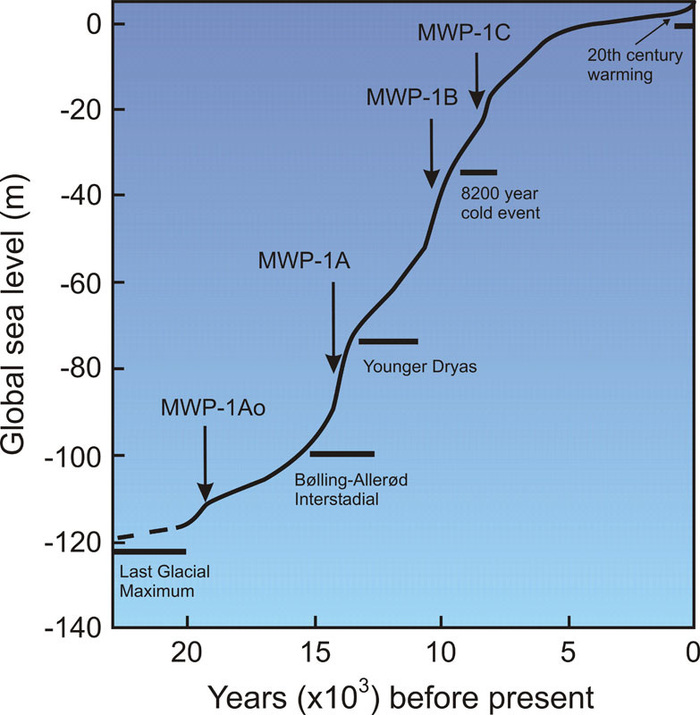

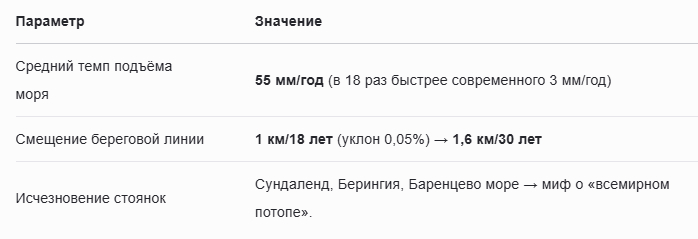

4. Потоп в двух морях

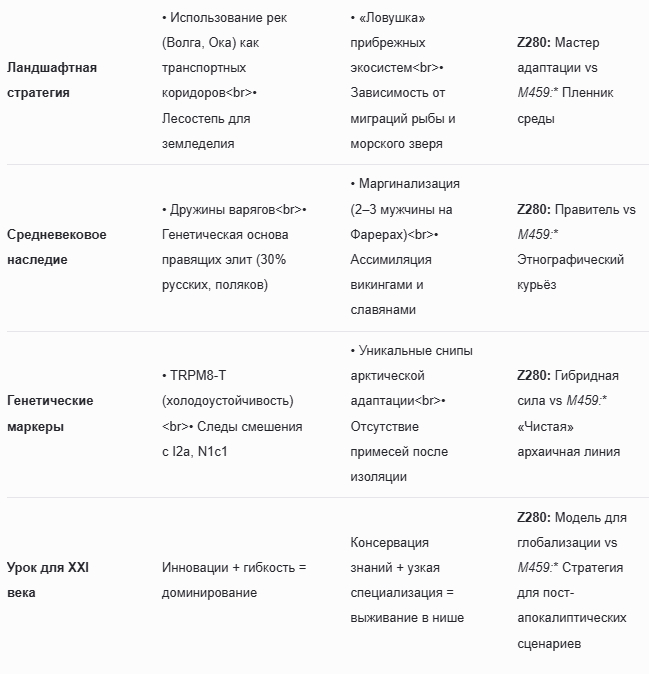

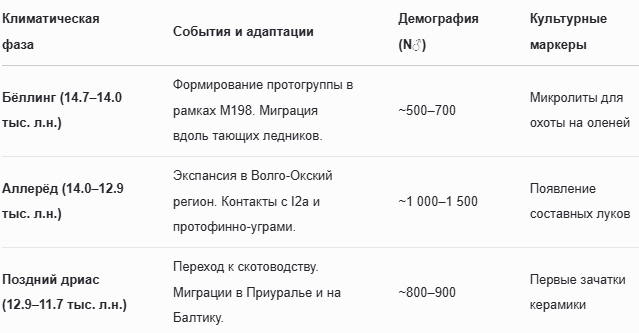

Один и тот же ледниковый стресс отразился по-разному на краях славянского ареала:

• На юге, около 5600 г. до н. э., Чёрное море прорывает Босфор. Радиоуглеродные даты моллюсков из нижней линзы Варненской котловины (работы Института океанологии БАН, 2021) показали: уровень воды поднялся минимум на пятнадцать метров за считанные десятилетия.

• На севере почти в ту же эпоху Балтика вступает в так называемый литориновый этап. Геологи бурят озеро Бальбушино под Псковом и видят в разрезе чёткую границу: тёмный пресноводный сапропель — наследие бывшего ледникового озера — сверху резко перекрыт рыхлым ракушечником Mytilus edulis. Такой «скачок» возможен только тогда, когда в бассейн ворвалась солёная атлантическая волна и превратила озеро в настоящее море.

Обе катастрофы словно «обрезали» старые берега и на карте, и в памяти людей. Север за новым, зыбким горизонтом стал землёй «по ту сторону бури» — славянским Сверх-Б(у)ореем, который греки позже перепишут как Ὑπερ-Βορέα.

5. Три имени одного тотема

Но великого зверя, тотема Руси и современной России, нельзя назвать прямо. Так из Аркаса родились:

• Бур-/Бер- (по цвету шерсти, откуда и русский «берлога»);

• латинский Ursus — через приальпийскую форму Ruksa, где кластер –kt– упростился до –ks–;

• западно-европейский Orcus, ставший «орком» у Толкина, — тень медведя, брошенная на мир христианского Средневековья.

6. Итоги

Два больших рубца на теле позднего плейстоцена – первый холодный пик около 100 000 лет назад (стадия MIS 5d) и последний ледниковый максимум 26,5–19 000 лет назад – дважды перевернули жизнь северного человека.

• В первый раз, сто тысячелетий назад, климатическая яма запустила «кризис Матери-Медведицы». Сбор охры, зёрен и рыбы, которым ведали жрицы Макоши, стал нерентабелен: тайга отступила, нерестилища рыбы и места обитания тюленей переместились на юг. В ответ мужчины-охотники вывели на сцену новый сакральный звук – открытое «а», символ солнечной силы Яра. Так имя Рыкас («рычащий хранитель») превратилось в Аркас («Яра воин»).

• Второй удар мороз нанёс во время ЛГМ (26,5–19 тыс. л. н.). Ледовые щиты спустились до широты Смоленска; по данным керна озера Пестово доля трав пыльцы достигла 70 %, а температуры падали ещё на 6 °С. Именно тогда табу на прямое имя медведя окончательно закрепилось: Аркас сперва распался на эвфемизмы бур- / бер- у славян, а позже, ко второму тысячелетию нашей эры, на Ruksa → Ursus у альпийско-латинского населения и демонический Orcus на западе.

Каждое похолодание преобразовывало исходный рык, делало его образнее и светлее, пока от него не осталась лишь дрожащая связка согласных р-к-т. Но даже в этом осколке – в греческой Ἄρκτος, латинском Ursus и сказочном орке – ещё слышен тот самый глухой ревущий импульс, с которого всё началось. Медведь-тотем сменил маску, женщина-жрица уступила место охотнику, но звук, рожденный в городе Поло Гипербореи во время великого холода, до сих пор звенит в названиях северных земель и в наших словах.

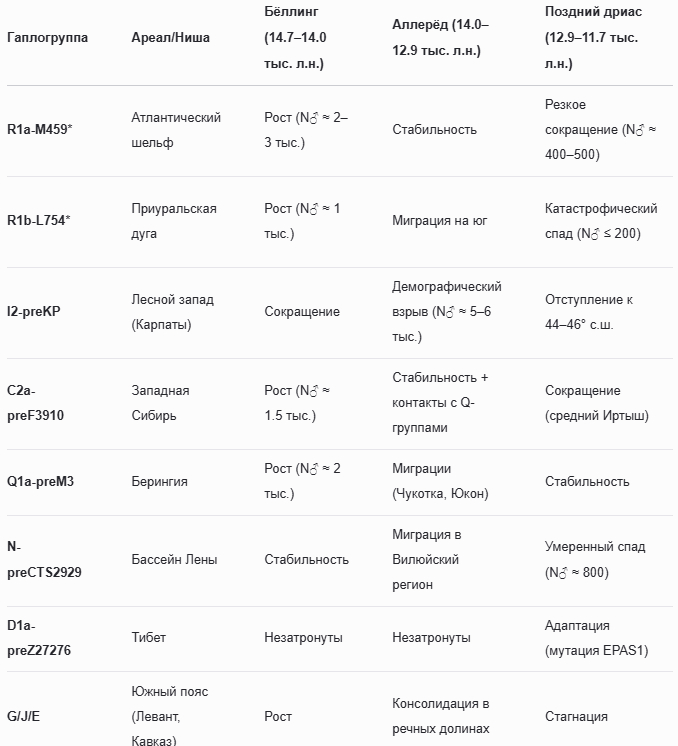

14. Культурно-климатический излом позднего плейстоцена (после гибели Гипербореи)

1. Холодная встряска ландшафтов

Изотопные ряды озёр Восточно-Европейской равнины (Неруш, Пестрецкое) показывают: за одну–две сотни лет середняя июльская температура упала на 5–6 °C, а пыльцевой портрет сменился с дубово-липово-елового на бедную тундровую флору. Геоморфологи фиксируют в устьях Волги и Шексны мощные плащи наледных песков — знак поздневалдайского ветрового выдувания. Добыча, которой заведовали женские артели (орех, рыба, тюлень), исчезла. Религиозный центр, связанный с богиней-кормильицей Макошью, пошатнулся.

2. Погребения как хроника смены власти

На стоянке Оленеостровский могильник (10,5 тыс. л. н.) в женских захоронениях найдены медвежьи челюсти — эмблема «хозяйки зимних запасов». В более молодом слое Лахта II (около 10 тыс. л. н.) вместо челюстей лежат сланцевые кинжалы-остроги: престижный предмет уже мужской охоты. Именно здесь исследователи (А. К. Кременецкий, «Археология Северо-Запада», 2022) отмечают рост показателя δ¹⁵N в костях, что отражает резкий переход населения на мясную диету.

3. От «рыка» к «яру» — фонетика переворота

В славянских, особенно южнобалканских, говорах сохранилась пара ри́кати «рычать» — арка́ти «сверкать, пылать». Этот живой пример смены R-ы-к > А-р-к позволяет проследить путь имени тотема: Рыкас (букв. «рычащий страж») → Аркас («яр-медведь»). Филологическая линия ведёт к праиндоевропейскому корню *h₂er- «гореть», от которого происходят слова жар, яр-кий и имя Арес.

4. Двойной водный разлом

Почти одновременно природа нанесла второй удар.

• Чёрное море. Радиоуглеродные даты моллюсков из Варненской котловины (А. Генов и др., «Marine Geology», 2021) показывают стремительный подъём уровня на 15–20 м около 5 600 г. до н. э. — след прорыва Босфора.

• Балтика. В буровой колонке озера Бальбушино под Псковом (Н. Н. Кремер, «Бюллетень комиссии по изучению четвертичного периода», 2018) пресноводный сапропель мгновенно сменяется слоем ракушечника Mytilus edulis — свидетельство прихода солёной волны Литоринового моря.

Обе катастрофы «срезали» старые берега. Забытая «земля за северным ветром» осталась лишь в мифах, став для греков Ὑπερβορέей.

5. Распад священного имени покровителя Руси

Тотему нельзя было произносить вслух — сработало табу. Имя Аркас разошлось на три замещающие формы.

• Бур/Бер- (по бурому цвету шкуры) — источник слов берлога и древнескандинавского björn.

• Ruksa → Ursus (через приальпийское упрощение -kt- > -ks- и последующее латинское огубление ru- > ur-).

• Orcus — западнолатинское прозвище «северного чудища», переосмысленное в средневековых сагах и позже у Толкина.

15. Итоги

Дважды за последние сто тысяч лет Север глох в стуже — сначала во время ранневалдайского похолодания, потом в эпоху Последнего ледникового максимума (26,5–19 тыс. л. н.). Каждый раз мороз ломал хозяйство, рушил женские культы Макоши и выводил вперёд мужское солнце-Яр. Одновременно менялось и имя тотема: тяжёлый, ночной рык отступал, уступая место ясному арк. Но звук не исчез: он распался на россыпь слов, будто медвежьи следы на свежем насте. Самые яркие из них — Арктика, Орк и Урсус. В каждом ещё дрожит древний рёв, закованный временем в твёрдый кристалл языка.

Три цепочки, рождённые из одного «рыка»

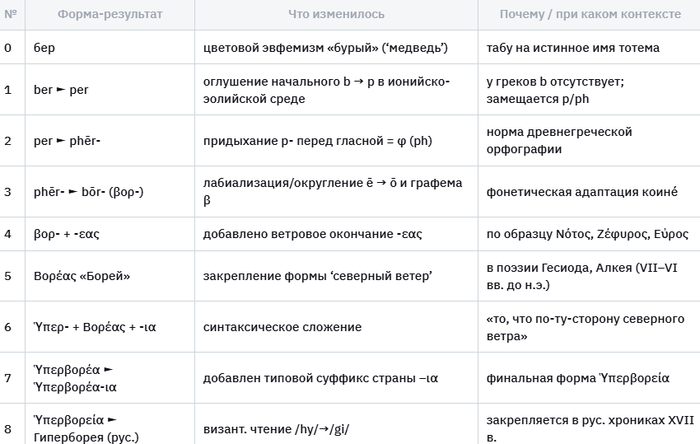

Рык → Арктика

• Рык — сакральный гул медведицы Макоши.

• Рыкас → Аркас — метатеза R → A во времена культа Яра.

• Аркторусь — «Медвежья Русь», северный край летописей.

• Ἀρκτική — греческое «медвежье кольцо неба»; позднее — наша Арктика.Рык → Орк

• Рыкас — тотемный медведь.

• Аркас → Оркас — переход А → О у германцев, потускнение солнечного образа.

• Orcus — римский бог подземья; orcneas в «Беовульфе» — «мертвяки-орки».

• Орк Толкина — эхо средневекового «северного чудища».Рык → Урсус

• Рыкас — исходная форма.

• Аркас → Ruksa — приальпийское упрощение –kt– → –ks–.

• Ruksa → Ursus — огубление ru- → ur- в латинском; окончательное научное имя зверя.

От рёва в ледяном бору до карт земных и мифов книжных — путь одного корня превратился в целую сагу. И если зимой выйти в тихий лес и прислушаться к ветру, скользящему по верхушкам елей, можно уловить тот самый гул: он напоминает, что язык помнит даже то, чего давно не помнят люди.

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Друзья, если вы дочитали до этого места — вы настоящие искатели тайн! Но это только верхушка айсберга. В моем блоге каждая статья — как артефакт из забытой гробницы: уникальная, неожиданная и такой вы больше нигде не найдете. Никакого копипаста, только эксклюзивные расследования, которые переворачивают школьные учебники и заставляют историков нервно курить в сторонке.

Почему подписаться стоит?

✅ Тут говорят то, о чем молчат Википедия и учебники.

✅ Каждая тема — как детектив: загадки, доказательства, сенсации.

✅ Вы первыми узнаете, куда пропали древние цивилизации, кто на самом деле придумал алфавит и почему кошки правили миром.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

Читайте также

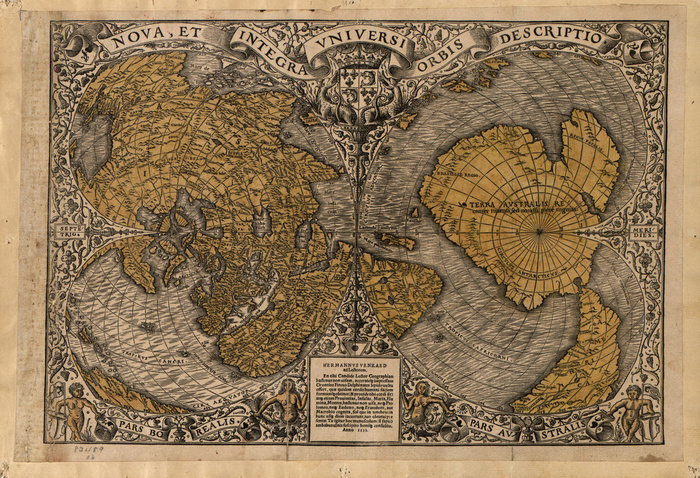

www.loc.gov/resource/g3200.ct001393/?r=-0.134%2C-0.02...

www.loc.gov/resource/g3200.ct001393/?r=-0.134%2C-0.02... www.loc.gov/resource/g3200.ct001393/?r=-0.134%2C-0.02...

www.loc.gov/resource/g3200.ct001393/?r=-0.134%2C-0.02...