Испытания обстрелом Stridsvagn 103

Подрыв на мине, напалм, обстрел с самолётов.

Шведский основной боевой танк 1960-х годов.

Слышали новость? Наши умельцы разработали лазерную систему для разминирования "Посох"! И её уже успешно испытали в зоне СВО!

Теперь наши бойцы смогут обезвреживать взрывчатку на расстоянии, без риска для жизни! Говорят, эта штука лупит лазером на 500 метров!

Сейчас "Посох" дорабатывают, и скоро он отправится помогать нашим ребятам на передовой. Вот это я понимаю, инновации на службе Родины!

Горжусь нашими инженерами и нашими солдатами! Вместе победим!

Источник: https://www.vesti.ru/article/4697604

#политика #спецоперация #боец #героиРоссии #ветераны #Россия #РоссияиУкраина #вооруженныесилы

Среди глупых людей существует поверье, будто суровые условия армейской службы закаляют дух и делают из людей непобедимых героев, которым всё нипочем. Однако вот что говорит на этот счет русский писатель писатель Варлам Шаламов, прошедший лагеря и знающий, что такое суровый быт:

Ужасно видеть лагерь, и ни одному человеку в мире не надо знать лагерей. Лагерный опыт – целиком отрицательный, до единой минуты. Человек становится только хуже. И не может быть иначе.

Бывает такой опыт, который на самом деле анти-опыт, который никак не обогащает, а только разрушает личность, делает её покалеченной и несчастной.

Жизнь в стае полу-людей - полу-зверей, в которой царят принципы "человек человеку волк" и "падающего подтолкни" - не развивает, а только угашает личность, вытравливает из неё всё человеческое и превращают человека в скрытное и злое человкоподобное существо.

Не взаимная жестокость, доминирование и битва за выживание, а взаимное доверие, братство и взаимовыручка развивают в человеке силу духа и подлинную мужественность.

Армия делает из молодых людей не мужчин, а сломленных, жестоких и несчастных человечков, склонных к алкоголизму и неврозу. Армия - это не школа жизни, а школа унижений и терпёжки - нечего там делать, лучше туда не попадать.

«Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обратился к администрации Дональда Трампа с просьбой оказать давление на Египет, чтобы тот свернул недавнее наращивание военной мощи на Синайском полуострове, сообщили Axios один американский чиновник и два израильских чиновника. Израильские официальные лица говорят, что наращивание египетской военной мощи на Синае стало еще одной серьезной точкой напряженности между странами, поскольку война в Газе продолжается», — пишет издание

Израиль утверждает, что сосед нарушает условия мирного договора 1979 года, ограничивающего присутствие египетских войск на Синае легким вооружением.

По данным израильской разведки, египтяне расширяют взлетно-посадочные полосы на авиабазах в регионе, что может свидетельствовать о подготовке к размещению там истребителей. Кроме того, обнаружены подземные сооружения, которые могут быть использованы для хранения ракет. Доказательств, что они уже там находятся, нет.

Как пишет издание со ссылкой на израильские источники, Израиль пытался получить объяснения от Египта через дипломатические и военные каналы, но убедительных ответов не дождался.

На недавней встрече Нетаньяху с главой Госдепа США Марко Рубио Израиль представил перечень действий Египта, которые рассматривает как нарушения договора. В Каире тем временем заявили, что Вашингтон не поднимал этот вопрос во время последних контактов, а сами претензии отвергают.

Израиль опасается, что военная активность Египта на Синайском полуострове может быть связана с конфликтом в секторе Газа. Египет объясняет свои шаги в регионе угрозой массового притока палестинских беженцев, что рассматривается как вопрос национальной безопасности, говорится в публикации.

Итак, в какой-то определенный момент времени вы понимаете, что ваш скилл в Medieval Total War достаточный для завоевания Европы. После чего вас по каким-то заурядным обстоятельствам занесло на рубеж XV-XVI веков. Да еще в качестве какой-нибудь важной особы, например, Максимилиана I, сына Императора Священной Римской империи, регента герцогства Бургундского (того, что от него осталось).

И вот вы ищите привычный интерфейс, чтобы нанять себе отправленных по почте и демонтированных рыцарей. У нас есть прекрасный шанс ощутить на себе весь процесс сбора правильной армии на примере Максимилиана.

С одной стороны, можно было бы вообще не нанимать, а тупо собрать ополчение забесплатно и пойти воевать. Но, проведя незапланированный отпуск на 4,5 месяца запертым в Брюгге (1488 г.), Максимилиан был, похоже, недоволен куцей анимацией, которая состояла из пыток и казней его сторонников на площади под окнами его «тюрьмы». Прочувствовав на себе обратную сторону мобилизации, он решил сосредоточиться на наемных войсках. Благо задел найма он уже успел сформировать на базе немцев, коим для инструкторов наняли ветеранов-швейцарцев. В этом была определенная историческая ирония, ведь, привлекая к военной службе швейцарцев, предки Максимилиана ровно так же получили среди них восстание. Леопольд II, который пошел их приводить к покорности, погиб при Земпахе (1386).

Слуги немецкой земли

В статьях по ландскнехтам любят уделять внимание обсуждению этимологии самого термина, которые по сути сводятся к пересказу рассуждений историка Ганса Дельбрюка [1]. Или, если по-простому, то мы не знаем точно, что означает этот термин и как он возник, но мне нравится одна общая линия, проходящая через множество исследований – термин «ландскнехт» нужен был, чтобы замаскировать «военную» принадлежность [2]. И это не просто так, но обо всем по порядку.

Немного неочевидных экономических нюансов для тех, кто задается вопросом, а что мешает просто набрать армию под свои запросы и завоевать Европу.

Дам несколько цифр – предположим, что мы собираем армию в 20 000 пехотинцев и тысячи 4 всадников. Сила солидная, хотя Максимилиан хотел 50 000. Начнем с малого, итак, жалование одного пехотинца – 4 гульдена в месяц [3]. Итого 80 000 гульденов в месяц, однако, есть солдаты на двойном жаловании, которые составляли первые шеренги, было, соответственно, 8 гульденов, плюс старшие, капитаны и пр. Возьмем 100 000 для ровного счета. Добавим 4000 всадников, для удобства округлим до 140 000 гульденов в месяц. Все личные владения Максимилиана приносили 364 000 гульденов [4]. Это без учета расходов, к примеру, его двор «съедал» 90 000 гульденов. Все еще думаете, впишемся? Можно самостоятельно снарядить их оружием и доспехами на 16 гульденов — вот еще плюс тысяч 213 000 (у допельсолднеров они есть) [5]. Вот мы 364 тысячи и освоили – больше, правда, ни на что не останется.

Остается последняя проблема: 150 000 гульденов такая армия съедала в месяц, а 364 000 владения Максимилиана приносили. в год.

Естественно, я несколько нагнетаю – в частности, указываю доходы Максимилиана от его родовых владений. Но в целом даже на пике он выходил со всей империей на уровень 500 000–1 000 000 гульденов [6]. Нидерланды были богаче и зарабатывали «астрономические» 1,2 млн. в год, Франция еще больше [7]. Да, его внук ужал расходы на армию в 24 000 человек до 128 000 гульденов в месяц [8]. Но уже понятно, порядок цифр такой, что поставить «под ружье» на постоянную основу армию было астрономически дорого.

Добро пожаловать в средневековье, где набор армии представляет собой кнопки с выбором последствий:

Или остается вариант рыцарей — они как бы служат за землю и в теории вообще бесплатные, но есть нюансы…

Рыцари

Несмотря на кажущуюся идентичность, рыцарство не было прямым синонимом Имперских князей. Военное сословие было несколько отделено от олигархата и в теории должно было подчиняться напрямую Императору. На практике с этим было также масса проблем – времена, когда несколько тысяч всадников могли что-то решить на поле боя давно прошли, армии требовались большие числа. Поместья зачастую не обеспечивали достаточный денежный поток, чтобы обеспечить себя вооружением. Ресурсы были сосредоточены в руках князей, а рыцарям иногда просто приходилось наниматься к ним в виде рэкетиров и бандитов [9].

Для примера, Максимилиану вместо планировавшихся 12 000 человек для похода удалось выковырять из Империи… 1000 [10].

Как-то в шутку Максимилиан сказал, что у него «четыре дьявола: французы и венецианцы, которые никогда не сдерживают своих обещаний; турки, истинные честные люди, которые уважают заключенные ими договоры; четвертый дьявол — швейцарцы, которые разрушили все, что построил король; и если бы его спросили под присягой, кто несет главную вину за все, то это были бы немецкие князья».

Вот и причина, по которой название воинов новой армии пытались заретушировать. Самый лучший правитель – это тот, у кого нет ни армии, ни денег и он полностью зависит от знати. Но если у него появится у него появится армия...

Однако рубеж XV и XVI веков ознаменовался тем, что предохранители начали гореть.

Предохранитель первый

Первый предохранитель сожгли швейцарцы. Столетие побед привело их к мысли о собственной неуязвимости, что в свою очередь породило тактику тотального превосходства над всеми. Они просто не сбегали при первом шухере, что в свою очередь было дикостью для наемных армий итальянских кондотьеров, которые задавали моду того времени. Если ты не сдаешься, то за тебя не будут платить выкуп, если не убегаешь, то могут же убить. В итоге потери в наемной армии Карла Смелого в битве при Грансоне составили 200 человек убитыми при разбежавшейся армии [11]. Куда серьезнее была вторая проблема – на военном совете в 1471 году Жан V де Бюэй (бывший спутник Жанны Д, Арк) сказал Людовику XI [12]:

«В дни вашего отца, когда было восемь или десять тысяч человек, считали это очень большой армией: сегодня это совсем другое дело. Никогда не видел более многочисленной армии, чем армия моего господина Бургундского, как по артиллерии, так и по боеприпасам всевозможного рода: ваша же армия тоже самая прекрасная, которая, когда‑либо была набрана в королевстве. Что же касается меня, я не привык видеть столько войск вместе»

Средняя полевая армия того времени, способная решать стратегические задачи насчитывала 12-15 тысяч человек. Швейцарцы применяли ноу-хау, они просто мобилизовали все что мобилизуется, выставляя в поле до 30 000 человек, что вкупе с тактикой бежать в сторону врага, а не наоборот произвело настоящий фурор в военном деле. Такая технология вроде бы была не масштабируемая, поскольку она могла работать на относительно небольшом удалении от городов. Для длительных походов она не подходила, с одной стороны, отсутствовали логистические линии для снабжения этой группировки. Перед битвой при Муртене союзным частям просто поставили в поле столы с едой, они поели, поспали в траве и пошли бить войска Карла. C другой стороны – это все-таки гражданское мужское население, которое должно быть занято в обычной экономике кантонов.

Но… Вкусив легких денег, на такие нюансы швейцарские мужики забили болт. Пропитание они добывали грабежом, а на угрозы властей союза был положен основательный швейцарский меч…

Как отмечает Джон Маккормак, автор книги по истории наемничества в Швейцарии, «группа швейцарских наемников пятнадцатого века была скорее буйной бандой мародеров, чем организованным военным формированием» [12]. Короче говоря, одномоментное появление на рынке наемников силы, которая была способна менять любой политический расклад, перевернуло баланс сил.

Несмотря на то, что швейцарцы номинально относились к Священной Римской империи, на деле их отношения были далеки от дружелюбия, и Максимилиан задался вопросом, где бы найти наемников поближе. В этом ему помогла экономика немецких земель.

А там всё было очень плохо – количество безземельных жителей колебалось от 50 до 65%, причем тенденция была к росту [13]. В Гамбурге официальная заработная плата плотников и ткачей выросла на 40 процентов в течение шестнадцатого века, в то время как цена их основных продуктов питания, ржаной муки для черного хлеба, выросла на 380 процентов [14]. В Швабии, как отмечает один из современников. «пища самых зажиточных крестьян теперь почти значительно хуже той, что раньше ели поденщики и батраки» [15]. Малоимущие ремесленники были вынуждены заниматься нищенством, помимо основной работы. В свою очередь, это было тяжелым социальным ударом, поскольку в Германии нищенство сильно порицалось, что для рабочих людей было эмоционально тяжело принять. Наемничество давало очевидный выход – престижная служба, входной билет куда ограничивался одним гульденом, именно столько стоила пика, а доспехи были недоступной роскошью [16].

Другим источником найма были дети богатых буржуа и дворян. Невольно представляешь себе этакий образ богатого отпрыска в доспехах, решившего посвятить себя военной службе. Увы, необходимо снова сделать поправку на средневековые реалии. Я думаю, многие помнят сказку про кота в сапогах, хотя это в целом общий паттерн – когда старшему сыну достается мельница, среднему жернов, а младшему кот.

Знакомьтесь, право майората, когда старший наследует всё [17]. Остальные либо остаются в семье на унизительном положении Hausgenossen (кто жил на одной площади с хозяевами дома) или Gesinde (прислуга) [16]. Ну или просто идут нахер, а точнее в армию. Что иронично, это нашло отражение в специфичном фольклоре, когда старший сын изображается опорой семьи, ухаживающим за старым отцом, а младший – непутевым ландскнехтом.

Обратите внимание на ландскнехта, над которым скачет черт и его благочестивого брата, ухаживающего за родителями. То, что брату просто не оставил выбора майорат, современники, видимо, вынесли за скобки сознания.

В итоге ряды ландскнехтов с запасом пополнили люди, у которых стоял выбор между тем, чтобы сдохнуть в канаве от голода и сдохнуть в канаве от голода в красивых шмотках [18].

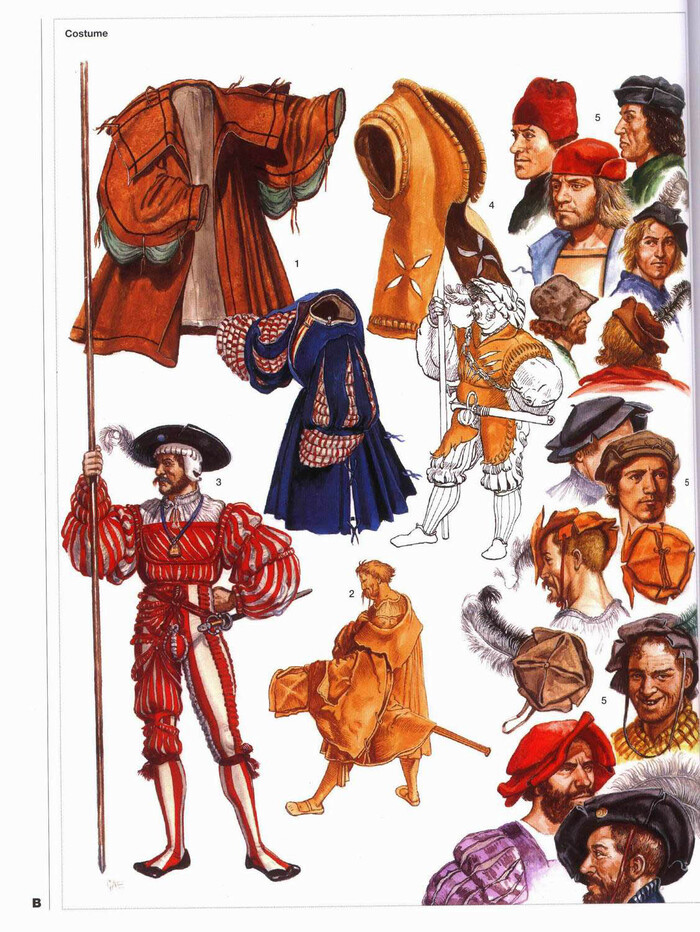

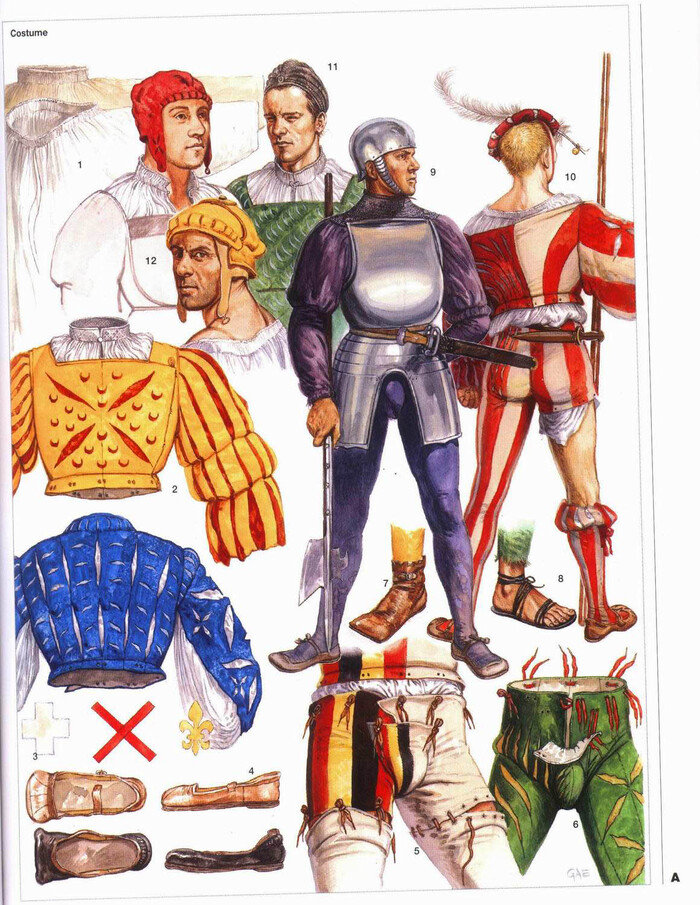

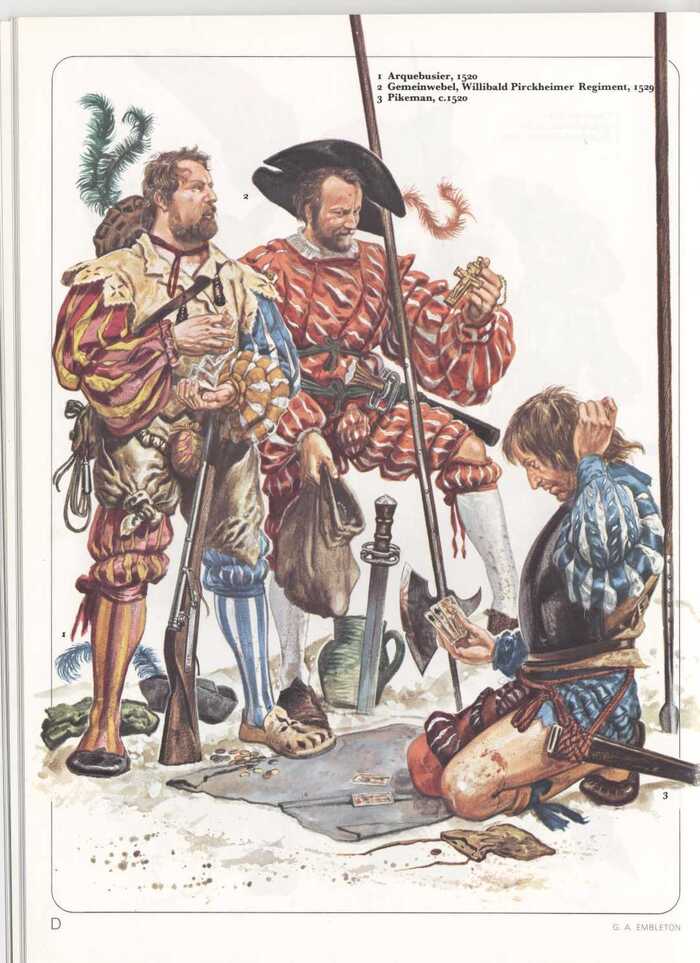

В карусели набор вариантов одежды ландскнехтов

Впрочем, юг, где майората не было и имущество делили по-братски, также давал основательный приток наемников. Дело в том, что пропорциональный раздел наследства просто приводил к тому, что уже ни один из сыновей не мог позволить себе служить в тяжелой коннице. А если условную мельницу делили два-три поколения, то внуки могли сказать что-нибудь в стиле «а ничего тот факт, что нам остался только жернов?».

Но они могли купить себе доспех и считаться солдатом на двойном жаловании, образовывая первые шеренги строя за 8 гульденов в месяц. А если удавалось приобрести чахлую лошадку и пару пистолетов, то ты уже рейтар, ебать. Разведка, фуражировка и кратно больший доход по сравнению с простыми наемниками, но шанс получить пизды от своих же, ибо тяжесть войны несут как бы они, но за меньшие деньги.

Как можно видеть, фактически кадровый состав наемников составляли люди, места которым в обществе не нашлось. Максимилиан же активно пиарил наемную службу, шагая с пикой наперевес, дабы все поняли, что умереть за Императора лучше, чем жить для себя. Такой нарратив решал и проблему доспехов - зачем они? Император защищает.

Предохранитель второй – деньги

Невольно возникает вопрос: а если всё это стоило таких безумных денег, то как правители умудрялись сводить дебет с кредитом? Просто не внедряли этот бесовский бухгалтерский учет, да и всё.

Первоначальный план Максимилиана был надежен, как швейцарский пехотинец: он нанимал на время кампании несколько тысяч местных немцев, а потом распускал. Поначалу всё шло по плану, но быстро полетело в пизду. Предполагалось, что по окончании войны наемники просто вернутся к своей гражданской жизни.

Внезапно оказалось, что, оказавшись без жалования, ландскнехты начинали тупо грабить все вокруг. Возвращаться наемникам зачастую было просто некуда, что моментально создало маргинализированные банды солдат, которые терроризировали население.

Т.е. государства просто не имели военных институтов, куда можно было интегрировать вчерашних наемников и заниматься тем, что приписывают им популяризаторы, а именно высокой организацией, муштрой и прочими атрибутами нормальных армий. Если первоначальное ядро, которое собирал Максимилиан, еще имело какое-то обучение владению пикой, то по мере увеличения их количества ландскнехты имели два агрегатных состояния – ожидание нанимателя (Gartzeit), которое становилось настоящим бичом окрестностей, и найм. Мирное население писало Максимилиану жалобы о том, что ландскнехты грабят все живое вокруг, в ответном письме он отчитался, что проблему решил.

Естественно, безумные расходы нанимателя не способствовали желанию тратить драгоценное время на подготовку, в то время как сокращение поголовья солдат в ходе войны было хорошим способом сэкономить на жаловании. Наемник в первую очередь считался инвестиционным активом, который должен был приносить прибыль [19]. Общество исторгло из себя наемников и платило им той же монетой, города держали вооруженные отряды всадников, задачей которых было отлавливать странствующих наемников без хозяина и вешать по окрестным деревьям.

Ландскнехты платили обществу тем же, дистанцируясь от мирной жизни и создавая свое собственное военное сословие. Декреты об одежде, призванные укрепить сословные ограничения (по типу малиновых штанов), в отношении ландскнехтов на период похода были просто сняты [20]. Как говорил Максимилиан: «Их жизнь настолько коротка и безрадостна, что великолепная одежда — одно из их немногих удовольствий. Я не собираюсь отбирать его у них». В теории, возвращаясь с похода, они должны были вернуться к обычной мирной жизни, с соответствующими ограничениями на одежду сословий, на практике же попробуй заставь [21].

Необходимость платить наемникам завязывала экономику государств в бублик. В теории, можно ввести налог. На рейхстаге в Констанце в 1507 году Максимилан оценил поступления налоговые поступления в Империи примерно в 32 000 гульденов в год, вклад же его наследных земель составлял в разные периоды от 500 000 до 1 000 000 [22]. Иначе говоря, Император в основном обкладывал сословия не налогами, а хуями. Князья тупо саботировали попытки собрать с них деньги – их прекрасно устраивала концепция феодализма, при которой они должны государству нихуя. Не устраивает? Найми войска и предъяви претензии, этого как раз ждет Французский король, при первой же междоусобице он первый что-нибудь отожмет. Впрочем, это работало и в обратную сторону, хотя Франция более уверенно шла к централизации, но сословия также восставали при усилении власти монарха [23].

При таких раскладах война финансировалась не только за счет регулярных поступлений (на это уходило 70% бюджета), но путем займов, субсидий, продаж индульгенций, сборов с евреев и вообще всего, что можно было превратить в деньги. В 1493 году Людовико Моро передал Максимилиану миллион (!) флоринов (~гульденов), за что получил титул герцога Миланского в 1494 г., а его племянница Бьянка Мария Сфорца стала женой Императора. Но, конечно, главным кредитором Императора стал знаменитый дом банкиров Фуггеров, который щедро одалживал Максимилиану баснословные суммы (около миллиона гульденов за первые 10 лет) в обмен на эксклюзивные торговые права. Здесь важно понимать – денег не было не у страны, их не было у правителя, Максимилиан на Ульмском сейме (1503) пошутил, что хорошо, что руда так глубоко зарыта и он не может сразу до нее добраться. Отдельные богатые семьи обладали доходами, превышающими поступления всей Империи. Вклад наследственных земель Максимилиана, которые он контролировал, в казну составлял 90% по сравнению со всей Империей. Итог всего этого 6 миллионов гульденов долга, доставшегося его внуку, имя которого легко понять по мему:

Долг, конечно, разными путями постарались всем простить, но прикиньте как все охуели.

Промежуточный итог

При всех входящих данных военной революции в XV-XVI веке не должно было случиться, ибо на нее тупо не было денег. Кроме того, не было военных институтов, которые отвечали бы за организацию процесса хотя бы логистики, про пресловутое обучение или снабжение доспехами я вообще молчу (но расскажу в следующей статье). Знатные сословия вообще упирались всеми конечностями, потому чилить в своем поместье, не плотянологи было намного приятнее, нежели жить под центральной властью. Но… Самые яркие представители эпохи просто сделали вид, что проблем не существует. Наниматели вербовали солдат больше, чем могли оплатить, чтобы победить и рассчитаться с военной добычи. Угадайте, что делал тот, кто не хотел стать военной добычей? То же самое.

Максимилиан просто занимал денег у всех, до кого мог дотянуться, и больше, чем смог бы выплатить до смерти. Что фактически привело к появлению того понятия, про которое вы хотите пошутить в комментариях [24]. Но я это сделаю первый:

На этом мы закончим тему появления наемников, а в следующей статье рассмотрим, как ландскнехты сочетались с такими нюансами, как жалование, обоз/логистика, женщины, религия, инквизиция и общество в целом. Кроме того, там будет много аутентичных гравюр, за фундаментальное изучение которых мы должны сказать спасибо Маттиасу Роггу. Я же в свою очередь говорю огромное спасибо пикабушнику @JohnWestDee, который организовал операцию по доставке книги из Германии прямо мне в объятия.

Примечания

Дельбрюк Г. Всеобщая история военного искусства в рамках политической истории //М.: Эксмо. – 2008. Стр. 646

2. Schöggl A. Vom Söldner zum Free-Lancer: eine rechtshistorische Analyse von den Maximilianischen Reformen bis in die Gegenwart/verfasst von Anja Schöggl. Далее Schöggl A. 1976, P. 9-10

3. Miller D. The Landsknechts. – Osprey Publishing, 1976. – №. 58. P. 6

4. Benecke G. Maximilian I (1459-1519): an analytical biography. – Routledge, 2019. (10 The court of Maximilian and Bianca Maria)

5. Richards J. J. H., Embleton G. Landsknecht soldier, 1486-1560 – 2002. P. 13

6. Wiesflecker H. Kaiser Maximilian I.: Das Reich, Österreich und Europa an der Wende zur Neuzeit: Der Kaiser und seine Umwelt. Hof, Staat, Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur. – Oldenbourg, 1971. Band V, P. 571-573

7. Wiesflecker H., Maximilian I. die Fundamente des habsburgischen Weltreiches //Wien/München. – 1991. – Т. 24. P. 44, 349

8. Richards J. J. H. (2002), P. 14

9. Wiesflecker H., BAND V, p. 56-58

10. Wiesflecker H. (1991), P. 156

11. А.В. Куркин «Бургундские войны» Том 3. Часть 3, стр. 120

12. McCormack J. One Million Mercernaries: Swiss Soldiers in the Armies of the World. – Pen and Sword, 1993.

13. Майер В. Е. Деревня и город Германии в XIV-XVI вв. – 1979. С. 158

14. Benecke G., 2019 P. 53

15. Александров С.Е. Германское наемничество в период позднего средневековья: дисс. ... канд. ист. наук. М.: Московский педагогический государственный университет, 2001. С. 69

16. Дятлов В. А. «Хаусгеноссен» в немецких городах XV-XVI веков //Вестник Удмуртского университета. Серия «История и филология». – 2007. – №. 7. – С. 108-122.

17. Baumann R. Landsknechte: ihre Geschichte und Kultur vom späten Mittelalter bis zum Dreißigjährigen Krieg. – Beck, 1994., P. 66

18. Александров С.Е., 2001 С. 68

19. Rogg M. Der Soldatenberuf in historischer Perspektive //Handbuch Militär und Sozialwissenschaft. – 2006., P. 84

20. Rogg M. Landsknechte und Reisläufer: Bilder vom Soldaten //Ein Stand in der Kunst des. – 2002. – Т. 16.. – С. 436-448.

21. Александров С.Е., 2001 С. 176

22. Wiesflecker H., BAND V, p. 572-573

23. Wiesflecker H. (1991), P. 51-52

24. Александров С.Е., 2001 С. 103

Врач с позывным "Хутаг" (в переводе с бур.яз. - "нож") - хирург, работает в больнице в Улан-Удэ. С началом СВО решил, что оставаться в стороне не может, и с мая 2022 года ездит добровольцем в Курскую область. Занимается тем, что получается лучше всего - оперирует раненых.

Свое желание помогать он объясняет просто: "Дед у меня фронтовик, я не мог не ехать. Это в душе с рождения на элементарном уровне - защищать семью, дом, родных и близких".

Весной "Хутаг" в очередной раз выехал в медицинский батальон. Сейчас вместе с ним - еще два земляка, терапевт и анестезиолог. Команда врачей универсальна и взаимозаменяема, например, хирург не раз оказывался в роли травматолога, а терапевт проводил операции. С начала поездки "Хутаг" вытащил уже "миллион осколков", и спас сотни бойцов.

Народный фронт с "Хутагом" познакомился в марте - врач пришел к нам, чтобы помочь разгрузить медицинские препараты, переданные для раненых бойцов. Он регулярно пополняет сбор "Все для Победы!", с одного из них получилось закрыть заявку наших волонтеров и закупить им ткани для масксетей.

Ссылка на новость: https://t.me/onf_buryatiya/2870