По следам Дробышевского или как обезьяна не стала человеком разумным

Думал, как же преподать всю странность происхождения человека с фактами, но господин Дробышевский сам помог, выпустив немало роликов о интересующем нас периоде, а именно 40-50-60 тыс лет назад, когда появились именно мы, в таком неизменном виде как сейчас. Будем опираться на факты прямо из его видосов, ссылки потом дам на вражеский ютуб, кому интересно.

В прошлый раз я рассказывал о причинах вынужденного продвижения недоказанной теории происхождении человека от обезьяны в массы. Ее настолько стараются пропихнуть, что идут на подлог и обман. Человек слаб (пилдтаунский человек не даст соврать) , поэтому временами наука становится похожа на религию, где жрецы всеми способами стремятся сохранить верование паствы и свои доходы от этого. Взять хотя бы нашего любимого господина Дробышевского, который часто в выступлениях на голубом глазу называет древних людей и обезьян нашими предками, коими они не являются строго говоря, поскольку наука лишь предполагает наличие общего предка у нас и у них, но это никак не прямая ветвь развития сапиенса, а возможно лишь параллельные тупиковые. То есть, иными словами, наука в курсе, что ни от каких обезьян человек не происходил, но она сделала этот финт ушами и назвала это СТЭ. Это никак не прибавило ясности в вопросе, потому что промежуточного звена по прежнему нет, а красивые термины типа "антропогенез" - это по факту, чтобы пустить пыль в глаза непосвященным и ленивым изучать вопрос.

Кстати, места где Дробышевский притягивает за уши факты и натягивает сову на глобус человек с критическим умом легко заметит, иногда Дробышевский и сам того не замечая, противоречит себе или выдает другую базу.

Например "эволюция непрерывна", да только промежуточное звено до сих пор не найдено. Но эволюция это механизм, ответ на условия среды. Вы путаете ее с прогрессом, г-н Дробышевский. Как раз история развития видов показывала ступенчатые и взрывные , а так же замирающие и тупиковые свойства эволюции. И уж никак не было плавного движения от простейших до венца творения природы - человека.

Давайте сегодня мы разберем странности теории и белые пятна упорно замалчиваемые жрецами (денег) науки.

Белое пятно#1 это конечно отсутствие промежуточного звена.

По идее, оно должно быть, если мы закономерно произошли именно от человекообразных обезьян. Но его нет. Есть большой разрыв между неандертальцами и другими ранними древними людьми, а уж от древних людей обезьяны отстоят еще дальше по многим признакам.

Отчасти почему его нет, мы можем сделать вывод из генетики. Если бы мы были родственниками обезьян, то непременно смешались бы с ними и деградировали, тогда промежуточное звено было бы найдено наверняка. Но был бы ли тогда на планете человек разумный?

Миф#1

Генетика. Утверждается, что человек генетически на 80- 85% - обезьяна. Некоторые утверждают, что есть виды возможно даже 95- 97%Это вроде бы много, можно наверное предположить что они родственники? Нет.

Вот к примеру ,банан на 45-50% имеет совпадение по генетике с человеком, он что, наш дальний родственник? Тут опять срабатывает линейное мышление, всех на одну линию. В генетике это тем более не работает, генетика это как цифровая база информации. Возьмем как аналогию создание сайта, айтишники знают что к чему. Есть сайт- шаблон, законченный на 97% , осталось доделать его под конкретную тематику клиента. Вносим 3% информации и получаем сайт одного вида и в тот же шаблон вносим 3% информации и получаем совсем другой сайт. Критически зависит в какой уровень(класс) кода вносить эти изменения, если в самое ядро, то изменения в образе сайтов вообще будут фундаментальными. Дробышевский как раз утверждает что для генетики и 2 процента это очень много и в этом он прав.

Почему все же банан на 45% генетически сопадает с человеком? Вполне возможно что именно столько занимает схожее описание работы клеток, роста клеток, принципы сохранения в них информации для размножения и так далее. Это растительная база, ведь в человеке волосы и ногти это растения по сути , встроенные в животную органику.

Большое наличие "мусорных" генов человека также наводит на определенные мысли.

Странность#1 Настораживает тот факт, что согласно исследованиям самих ученых, волосы на теле человека генетически ближе к генам зачатка волос в чешуе рептилоидных животных, с шерстью обезьяны они имеют только внешнее небольшое сходство. На Ютубе было интервью еще советского профессора на эту тему. Может быть отсюда нынче столько баек про "рептилоидов среди нас"

Странность#2 Желудочно- кишечный тракт. Чтобы перестроить травоядный тракт пищеварения под всеядный, необходимо не просто время, а работа в определенном направлении. А тут по меркам эволюции "вдруг" вместе с разумом появляется нужный ЖКТ. Еще более странно, что "запчасти" от свиньи, сердце, легкие, "детали" ЖКТ человеку подходят больше и с большей вероятностью приживаемости, чем органы от любой обезьяны. Люди в частных случаях похожи на каких то животных, мы иногда видим в человеке лису , например, сову, собаку или попугая и т.д. Что это? Гены смешиваются не напрямую, а на каком-то неизвестном нам уровне?

Факт#1: Мозг. Самая нераскрытая тема в эволюции и большой удар по линейной СТЭ. Для одного только питания мыслящего мозга нужно четырехкамерное сердце и разнообразность питания.

Для освещения этого вопроса одного только копания костей и складывания вместе для сравнения недостаточно. Мыслящий разумный мозг и мозг просто обезьяны могут быть вполне похожи внешне, иметь равную массу, но главное- то останется невидимым: разум это скорее качественное ПО , чем "железо". Что подверждает г-н Дробышевский в своих докладах. Обезьяны и полулюди с бОльшим мозгом чем у человека не были вовсе гениальны или вообще не достигали уровня гомо сапиенса.

Еще более странно наличие в мозге человека устройств (областей) как бы выключенных или изготовленных "про запас" Питать неэкономно самую энергоемкую часть? Это не про эволюцию.

Я раньше писал про мозг человека, это совершенно уникальное устройство на Земле и заслуживает не одну главу.

Факт#2: Уменьшение мозга у человека.

Деградация мозга и черепа наблюдалось практически во всех "выпусках" древних человеков. Особенно это заметно у видов, проживших 300 тыс лет и более. Человек разумный же в нынешнем виде живет 50-60 тыс лет и на этом отрезке трудно однозначно сказать, деградируем мы или нет. Хотя по некоторым исследованием, IQ неуклонно падает у современного человека и падение сохранится, поскольку не так уж сейчас жизненно необходимо развивать мозг, человек на планете живет все лучше и лучше с развитием технологий и прогресса.

Однако я забыл упомянуть в предыдущем посте еще одну вещь, которая влияет на грамотное изучение вопроса самими учеными. Беда подкралась незаметно ввиде узкой специализации оных. Она достигла такого уровня, что ученый досконально разбирающийся в вопросе костей, уже серьезно "плавает" в смежных вопросах. Возьмем опять хотя бы нашего друга Дробышевского, которому ввиду популярности его задают немало параллельных теме вопросов. Например, ему задали вопрос о красоте, откуда у нас такое понятие- ощущение взялось вообще.

Дробышевский не очень то внятно что-то промямлил про побочный эффект. А эффект этот не побочный вовсе, а один из самых мощных инструментов эволюции, на минуточку. Лучше всего суть красоты человека описывает Иван Ефремов в своей замечательной книге "Лезвие бритвы". Там кстати очень много о человеке написано, много фактов, которые просто ученые поставили в чулан, на будущее, надеясь, что когда нибудь разгадают феномены.

Странность #3: Исходя из механизмов эволюции, человек разумный, венец природы, зародившись в Африке ( в этом согласно датировкам, ученые 100% уверены) должен был любить тот ореол обитания, где он так стремительно эволюционировал в столь высокоразвитое существо. Но если вы взглянете на карту раскопок стоянок в Африке и Европе и далее везде, то увидите, что получив разум, человек просто бежал ( в исторических масштабах конечно ) каждый раз на север, на восток, неважно, неандерталец он, денисовец или кроманьонец. Исход человека из Африки странен. Как будто его туда завезли насильно. Да и сам человек на фоне животного мира Африки существо жалкое, бегать быстро не умеет, не такой уж и сильный, каких то мощных ядовитых инструментов не имеет, последние модели даже без шерсти выпущены. Лишь с изобретением копья, топора и лука он начинает представлять какую-то опасность для животных.

Кембрийский взрыв человека.

Странность #4

Эволюция само по себе дело протяженное во времени, исчисляется никак не десятками тысяч лет, а миллионами и часто более менее плавное линейное изменение одного вида имеет.

Но свое время на Земле произошел так называемый кембрийский взрыв, когда было ничего, какие то отдельные бактерии и клетки, и вдруг начали жить массы разнообразных скелетных животных, моллюсков и иглокожих. Странность также состоит и в том, что останки видов этих организмов принципиально не связаны с подавляющим большинством современных животных. Феномен кембрийского взрыва до сих пор не разгадан. Можно лишь предположить, что информация для столь резкого строительсва была взята извне, например, при падении кометы какие то рабочие вирусы нашли благодатную почву, или же информация эта находилась в вирусах на планете, просто в какой-то момент они встретились наконец с благоприятной средой.

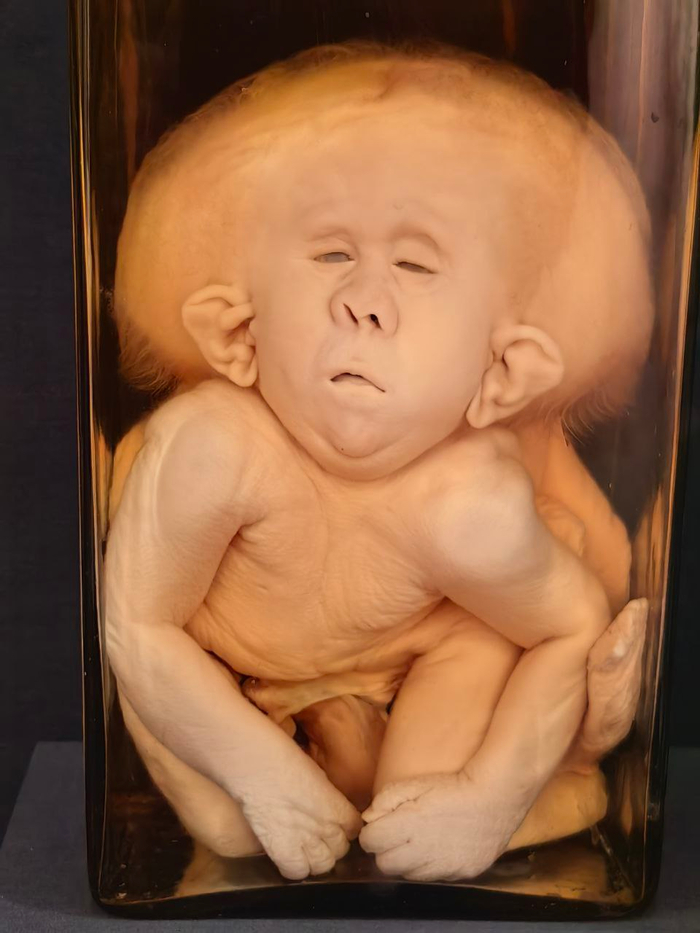

Такую же аналогию можно повести и с зарождением разумного человека. Миллионы лет лишь отрабатывалось нечто похожее на базу (скелет, тело) для человека, а вот в последние 50-60 тысяч ( некоторые считают, что раньше, 200- 300 тыс. лет назад, но это спорно) лет вирус разума раскрылся каким-то образом именно в наиболее подходящей для него конструкции обезьяноподобных. ПО разума было внесено стремительно и не похоже на заслугу эволюции. Произошел аналогично кембрийскому взрыв создания разнообразных моделей человека разумного.

Общая картина рождения гомо сапиенса, как мы видим, загадочна и таинственна.

В заключении, в следующем посте мы рассмотрим возможные варианты появления разума на планете вне стандартной и далеко не полной СТЭ.

В комментариях прошу высказывать свои точки зрения, варианты, вопросы. За агрессивные без аргументов выпады буду банить, за идиотизм и спам тоже.

Небольшой бонус о происхождении некоторых людей в комментах

Какие-то Боги изобретают музыку для древних людей

Какие-то Боги совещаются.

О бесполезных ритмичных движениях (танцах) у человеков, предпочитании одних звуков другим; желании чтобы эти звуки повторялись, перекликались, соотношались как-то там друг с другом... И можно ли из этого всего сделать хоть что-то более или менее полезное и связное.

О том почему, например, гитара имееет именно такую форму. Почему одна мелодия приятнее другой, одно соотношение звуков приятнее другого; минор - грустный, а мажор - радостный, ну и так далее.

Научпоп в виде диалогов - легко и с юмором. Тутъ.

Примитивная религия

Представление, что первобытные люди сочиняли мифы потому что так они могли дать объяснение тем вещам, которые не понимали... Очень популярный взгляд. Но не правда.

Я никогда не знал, откуда он вообще возник. Для научной статьи, я читал книгу Мэри Дуглас - одного из самых влиятельных антропологов 20 века, и наткнулся на момент, где она очень хорошо объяснила откуда ноги растут.

Это взялось от построений Робертсона-Смита в конце 19 века, которому необходимо было как-то показать превосходство протестантизма над католицизмом, и, в свою очередь, превосходство христианства над "примитивными" религиями. Эти взгляды очень были по душе Оксфордским кругам, да и Британскому истеблишменту в целом, поэтому он и зацепился.

Если бы не его* убежденность в том, что дикари мыслят совершенно в другой плоскости, чем мы сами, он, возможно, пришел бы к рассмотрению магии как символического действия, не более и не менее. В этом случае он мог бы протянуть руку Дюркгейму и всей французской школе социологии, и диалог между двумя странами оказался бы для английской мысли XIX в. более плодотворным. Но вместо этого он упорно держался за эволюционные построения Робертсона-Смита и выделял три стадии развития человеческой культуры.

Магия была первой стадией, религия второй, наука третьей. Его доводы строились по типу гегелевской диалектики, в которой магия, определенная как первобытная наука, была подорвана ее собственной неадекватностью и замещена религией в форме жреческого или политического надувательства. Из тезиса магии возник антитезис — религия, и синтез — современная эффективная наука, заменившая и магию, и религию. Это отвечавшее всем требованиям интеллектуальной моды построение не подкреплялось никаким фактическим материалом. Эволюционная схема Фрейзера базировалась исключительно на общепринятых в то время и не подвергавшихся сомнению положениях. Одно из них заключалось в том, что этическая утонченность — это отличительная черта развитой цивилизации. Другое — в том, что магия не имеет ничего общего с моралью или религией. Исходя из всего этого, он выстраивал образы наших далеких предков, в чьем сознании доминировала магия. Для них мир приводился в движение безличными, механистическими силами. Будучи не в состоянии найти верный способ влияния на него, они порой обнаруживали в нем какие-то устойчивые закономерности, но чаще замутненное сознание наводило их на мысль, что инструментом влияния могут быть слова или знаки. Магия происходит из неспособности древнего человека провести различие между его субъективными ассоциациями и внешней объективной реальностью. Возникновение магии — это результат ошибки. И не подлежит сомнению, что первобытный человек был законченным легковерным простофилей.

*речь о Джеймсе Фрейзере - британском антропологе

Я - Кинякин Виталий Валериевич, врач-психотерапевт, психиатр. Если Вам интересно о научной стороне психотерапии, Вы можете найти инфо в группе ВК. Там я публикую всё то же самое, что и тут, но более структурировано.

Помощь от сапиенсов науке и просвещению – Станислав Дробышевский | Лекции по антропологии | Научпоп

Чем каждый человек разумный может помочь науке и просвещению? Рассказывает Станислав Дробышевский, антрополог, кандидат биологических наук, доцент кафедры антропологии биологического факультета МГУ имени М. В. Ломоносова.

Добро пожаловать в метавселенную. Вы больше не нужны

Представляю вашему вниманию эссе моего друга.

Публикую с его разрешения.

--------------------------

В XXI веке человечество стоит на пороге глубокой трансформации как своей жизни, так и сущности в целом. Исчезают привычные, в том числе и многовековые традиционные постулаты, которые ранее считались приемлемыми и культивируемыми. Пересматриваются основные человеческие настройки, что делают человека – человеком. Развитие техники и технологий открывает перед ним новый антропологический поворот, где он все больше существует в гибридной реальности. Меняются не только методы исследования, включающие и цифровые способы, но и само понимание человека, где искусственный интеллект становится своеобразным посредником в восприятии реальности. Одна из характеристик этого поворота - появление виртуального пространства, которое настолько встраивается в повседневность и ее события, что практически сливается с реальным миром. С появлением сети Интернет и ее последующим развитием, закономерно возникает кризис человеческой идентичности. Понимание человека как целостного и универсального существа становится раздробленным, нечетким: несоответствие реального образа и картины индивида и его идеальным, «виртуальным», вариантом можно наблюдать в современном цифровом пространстве повсеместно. Люди демонстрируют «идеальную жизнь», которая на самом деле может не соответствовать реальности. Термин «виртуальный», ранее применимый лишь к компьютерной сфере (в начале информационной эры он отождествлялся с компьютером, хотя и в более ранние эпохи был в обороте), в наше время начинает экспансию на широкий пласт человеческого общества, выходя за рамки типичной информатики и компьютерной науки. Сегодня субъективность и самосознание человека начинают свой переход в совершенно новое поле, с которым раннее не сталкивалось научное знание, соответственно формируется новый способ существования человека, выраженный в цифровых алгоритмах и программных компонентах. По моему глубокому убеждению, с течением времени границы между различными реальностями неизбежно перестанут существовать, что делает виртуальную реальность объектом анализа и изучения, требующим философского знания.

История философии показывает, что виртуальность как таковая учеными и философами стала использоваться совсем недавно. Интересно разобраться в понятии «виртуальный», и почему его стали использовать в таком контексте? Слово имеет своеобразную этимологию, поскольку в переводе с латинского слово virtus, то есть «храбрость», «мужество», этимологически связано со словом vir, что означает «мужчина». Уже во времена средневековой схоластики это понятие стало использоваться как «возможность» и «способность к существованию». При переводе на латынь древнегреческих философских текстов, слово ἀρετή (добродетель, доброкачественность) переводилось латинским словом virtus (добродетель, мужество). Через учение Платона об арете-эйдосе, латинское понятие virtus, а затем и понятие виртуальный, оказались связанными с платоновскими смыслами понятия εἶδος, а следовательно, и с учением Платона о трех типах образов. Различное понимание термина безусловно связано с историческим прогрессом человечества и углублением его научного знания. Философия, являясь квинтэссенцией эпохи, приобретает некоторые особенности, характерные для своего времени. Виртуальное, таким образом, можно трактовать, с одной стороны, как нечто несуществующее, а с другой – нечто потенциальное и способное к возникновению. В связи с этим, до начала информационной эпохи виртуальным назывался такой предмет, который в реальности не существует, однако тот, который имеет возможность его возникновения при определенных условиях. Хотя сам концепт виртуализации реальности стал известен еще в 50-х годах прошлого века, в привычном понимании этот термин впервые использовал американский изобретатель и писатель Джарон Ланьер в 1980-х годах. Будучи основателем компании VPL Research, он занимался созданием и разработкой технологий VR, включая создание коммерческих шлемов присутствия.

Виртуальность вошла в философский дискурс еще несколько десятилетий назад. В современности эта тема является одной из ключевых повесток не только у ученых, но и писателей-фантастов и приверженцев теорий заговора. Наиболее полно она была выражена во взглядах французского философа-постмодерниста Жана Бодрийяра. Началом его карьеры послужили переводы работ Маркса, поэтому прослеживается некоторое влияние марксистской теории на его философию. Он разрабатывает свой взгляд и вводит термин «гиперреальность», который является по своему содержанию своеобразным продолжением марксистской «надстройки», и «симулякр» как единицу этого термина. Развитые постиндустриальные общества и современное мироустройство Бодрийяр называет эпохой гиперреальности ту, где граница между оригиналом и копией угасает. Сами по себе, симулякры (от лат. – притворяться) – это определенные фантомные знаки, которые не отражают никакой объективной реальности.

Симулякры в истории не новый феномен. Их возникновение рождается еще в античности, когда труды Платона переводили на латинский язык. Немного затронув тему этимологии снова, отмечу, что впервые просочилось использование слова simulacrum, что означало копию, подобие, в переводе с латинского. С другой точки зрения, сам Платон ввел понятие симулякра, а точнее сходное, родственное к нему «эйдон» и «эйдолон» (то самое учение о трех типах образов Платона – эйдос, эйкон и эйдолон). В отличие от эйдосов, эйконы и эйдолоны имеют предшествующий им оригинал, при этом, как уже было сказано, эйкон является подлинным подобием эйдоса, а эйдолон – призрачным. В диалоге «Софист» Платон рассматривает два вида искусства подражания, или изобразительного искусства, в результате применения которых создаются эти типы образов. Идея причастности Платона к формированию постмодернистского симулякра высказал Жиль Делез. В то время как Платон рассматривал симулякр как копию, которая не соответствует оригиналу, Ж. Делез полагал, что он является копией того, что не существует в действительности. Такое определение развивал далее в своих трудах Бодрийяр в призме гиперреальности.

Французский философ также выделяет и ступени их развития, где важным является формирование так называемым симулякром своего собственного бытия. Если на первой стадии копия является отражением объективной реальности (например, фотография) то на конечной стадии симулякр полностью перестает быть знаком как таковым. Разумеется, симулякры Бодрийяра, в особенности теоретизированные в работе «Симулякры и симуляция» (1981), еще не застали стремительного развития виртуальных технологий (хотя сам Бодрийяр продолжал свою деятельность до 2000-х годов, теория симулякров появилась на свет несколько раньше), однако уже тогда он заметил тенденцию к постепенной «виртуализации» человеческого общества. Наше время – эпоха апогея развития симулякров, где главным звеном выступает сам факт создания виртуальной вселенной. Симуляции объектов приводят к искаженному пониманию вещей у человека, создавая ложный образ о том или ином событии и человеке. Фильмы о войне, любви, дружбе формируют у людей представления об этих явлениях, которые часто не соответствуют реальному опыту. Мы ожидаем, что любовь будет как в типичных романтических комедиях, а война - как в боевиках, но реальность оказывается довольно непредсказуема. Люди покупают не просто одежду, а определённый «символический капитал», бренды продвигают не просто свой продукт, а определенную скрытую идею успеха, молодости и т.п. Отсюда логично вытекает потеря чувства восприятия и кризис самоидентичности, так как, имея измененное, зачастую – ложное, представление о реальности, человек формирует личность посредством символов и знаков, у индивида исчезает прямое отношение к объективной реальности. Субъективность становится не «внутренним переживанием», а отражением симуляций. В связи с этим возникает ряд вопросов: «Может ли человек быть "самим собой" в мире, где идентичность – это набор образов?», «Как понять, что твои желания – твои, а не результат культурного программирования?». Из кризиса субъективного вытекают и другие проблемы философской антропологии, однако в этой работе я сделаю акцент именно на анализе виртуальности. Теория симулякров, несомненно, наталкивает на мысль, что человек переступает на новый способ существования, где цифровой мир выступает как главный источник изменений человеческой природы. Подобная бытийственность переосмысляет вопросы о границах реального, создает новые способы познания и взаимодействия. В таком понимании метавселенная становится новой онтологической формой, которая переосмысляет само понятие бытия.

С другой стороны, философскую проблематику виртуального мира развивает израильский историк и футуролог Юваль Ной Харари. Он предполагает, что в XXI веке человек займется «апгрейдом» самого себя, стремясь превзойти биологические ограничения. Технологии генной инженерии, искусственного интеллекта и биотехнологий могут привести к появлению постчеловеческих существ - Homo Deus, людей-богов, обладающих огромными интеллектуальными и физическими возможностями. Однако с этим приходят и новые риски. Если раньше религии и идеологии формировали смысл жизни, то в будущем этот смысл может быть делегирован алгоритмам и цифровым системам, что поставит под вопрос свободу воли и традиционные представления о личности. Сама идея человекобога, о которой говорит нам Ю.Н. Харари, известна нам еще с эпохи Возрождения. Именно там рождаются гуманистические идеалы и возврат к антропоцентризму. В XXI веке копание «вглубь» человека достигает наивысшей точки. По моему мнению, причиной могут быть как кардинальные преобразования мира, включая довольно высокий уровень глобализации человечества, так и относительную стабильность в мировом пространстве. Цивилизованный мир сегодня не подвержен серьезным катаклизмам. Мы живем в такое время, когда их возникновение сведено к минимуму, что является важной предпосылкой для формирования новых устремлений не только для философии и антропологии, но и социально-гуманитарных наук в целом.

Довольно примечательным было бы упоминание Карла Маркса и его концепции отчуждения. Проблему Маркс выделяет в контексте капиталистического общества и его отношения к труду, однако в цифровом мире она приобретает более изощренную форму. Как известно, немецкий философ выделяет четыре формы отчуждения, нас будут интересовать лишь две (хотя нельзя не согласиться, что проблема отчуждения сильно укоренилась в контексте метавселенной во всех ее формах): отчуждение от природы, ее предметов, чувственного внешнего мира и отчуждение от родовой сущности. Действительно, вовлекаясь в виртуальную среду, нетрудно догадаться, что полное погружение в виртуальную среду может привести к потере чувства реальности и биологического «Я». Настоящие тактильные, физические ощущения, к примеру, гравитация или температура, не просто заменяются программными, но и контролируются ими. Таким образом, теряется связь со своим собственным телом. С другой стороны, онлайн-коммуникация вследствие замены физического взаимодействия между людьми приводит к поверхностным социальным коммуникациям. Виртуальное общение иногда может выступать и как монетизированный ресурс. Отчуждение человека в виртуальной реальности неоспоримо, так как в ней возникает процесс создания самих человеческих способностей и отношений в отдельную самостоятельную силу. Приматом Маркс считал именно отчужденный труд, так как человек реализует свои качества только практической (то есть – трудовой) деятельности. В цифровом пространстве происходит не только отчуждение от самого процесса труда, где алгоритмы и автоматизация лишают труд творческого элемента, но и отчуждение от продукта труда, так как созданный контент не только принадлежит отдельной компании, но и теряет связь с материальным миром. К примеру, создатели контента в соцсетях тратят годы на создание бренда, но алгоритмы могут лишить их аудитории в любой момент. Их труд отчужден от них самих, поскольку платформа контролирует распределение прибыли и популярность. Симуляция труда может рассматриваться как его предельная форма отчуждения, так как виртуальная реальность усиливает все четыре классических аспекта. Возможно выделение даже новых форм отчуждения, или, точнее – новых сторон классической концепции, например, отчуждение не только от природы, но и от самой реальности, где человек, посредством виртуальных технологий, может не осознавать своей эксплуатации, а воспроизводимые механики труда могут маскировать ее как самовыражение или развлечение. Когда труд направляется непрозрачными алгоритмами и системой, где происходит регулирование ресурсов и доступ к ним, возникает своего рода алгоритмическое отчуждение. Труд в метавселенной может стать более тотальным, нежели его традиционная физическая модель.

Проанализировав понимание проблемы в призме истории философии, мы выясняем, что технологии виртуальной реальности достигли такого этапа развития, когда становятся практически неотличимы от объективной действительности. Я считаю, что, в связи с этим, необходимо выделить новую форму бытия – виртуальную реальность. Прежде всего, вводимое мной понятие «форма бытия» должно быть в должной мере определено, так как проблема определения форм является одной из важнейших в философской науке. Является ли подобная реальность формой бытия? В онтологическом плане виртуальная реальность, с одной стороны, включает в себя объективно-идеальный аспект, так как любая компьютерная программа действует согласно логическим законам. С другой стороны, ее субъективная сторона выражается способностью человека создавать реальность, учитывая собственные предпочтения, характеристики, желание и волю. Для такого рода реальности обязательным критерием его существования является факт человеческого присутствия. Виртуальное – это то, что непосредственно связано с человеческим сознанием, благодаря нему оно расширяется и видоизменяется. Некоторые российские философы также выделяли виртуальную реальность в качестве новой онтологии, а не просто как технологию. Здесь виртуальность понимается не как иллюзия, а как альтернативная реальность, обладающая собственной онтологической значимостью. Виртуальная реальность вводит новый слой бытия, который уже не является просто копией реального, но способен существовать и эволюционировать по своим законам. Российские исследователи, например, Алексей Смирнов, рассматривают цифровую онтологию как новый этап развития философии, где виртуальное пространство становится самостоятельным модусом реальности.

Из онтологической природы логически вытекает размывание границ между физическим и цифровым, а, следовательно, и переосмысление субъективности. Проблема виртуальности тесно связана с фактом человеческого сознания и его субъективности. Если виртуальное – это не что иное, как формальная возможность, которая, способная к потенции на основе технологического компонента, неразрывно связана с человеческим сознанием, то сам факт создания некоего виртуального мира предполагает такой мир, где, при поверхностном анализе, реализация человеческого потенциала будет безграничной и всеохватывающей. Подобная тенденция к цифровизации общества неизбежно приводит к вопросам о том, является ли человеческое сознание и его носитель, человеческий мозг, способным к измерению и кодированию так же, как и вся загружаемая информация. Стоит отметить, что на первый взгляд такая трактовка является довольно идеалистической, если не брать во внимание технологическую составляющую как основу подобной формы бытия. Виртуальное всегда предполагает носитель, где происходят все информационные процессы. В то же время, когда мы говорим о субъективном, совершенно точным будет замечанием то, что субъективная сторона человека всегда обладает некой неполнотой формы отражения, неточностью. Однако в контексте виртуального мира человек заключен в позицию не только отражения знаков и символов, но и теряет средство действительного познания мира

Логично отметить, что создание сверхприродных средств существования посредством труда является главной сущностью человека, поэтому, с точки зрения марксистской теории, создание виртуальной вселенной является тем, что, наоборот, раскрывает и обогащает сущность человека, поскольку на протяжении истории человечества люди всегда пытались сотворить собственную, универсальную действительность, а создание второй «природы» является действительным выражением его сущности. Тем не менее, я должен раскрыть существенную разницу между тем, что является виртуальностью как отдельно взятым явлением, и то, как она влияет на взаимодействие человека с самой действительностью, какие отношения она создает и может создать в процессе погружения в нее. В сущностном свойстве такая форма бытия не несет за собой никаких негативных посылок: без человека она пуста, не существует. Но при вступлении человека во взаимодействие возникает противоречие. Человек оказывается настолько вовлеченным в свою созданную им самим оболочку, которая базируется на высоких технологиях и программах, что истинное познание самого себя, за что и отвечает субъективное, становится невозможным ввиду того, что человек не вступает во взаимодействие с миром. Если раньше субъективность формировалась через личный опыт, то в XXI веке роль алгоритмов и программ в ее развитии становится заметно сильнее. Программа может анализировать предпочтения, влиять на них, а также создавать новые потребности, ранее не существовавших. Все эти факторы ставят под сомнение факт наличия свободы воли в подобном пространстве, так как человек в таком случае теряет свою автономность.

Новая форма бытия создает новую форму идентичности – цифровое бессмертие. Личность и опыт каждого человека уникален благодаря его конечности. Это его характеристика как индивидуализированного существа. В виртуальном пространстве все данные сохраняются, обрабатываются и копируются. После смерти человек оставит профили социальных сетей, переписки и многое другое. Искусственный интеллект, в свою очередь, сегодня способен воспроизводить личность, создавая ее портрет. Для ИИ вполне осуществимо моделирование поведения человека, а в будущем, в чем я убежден, - его мышления.

В виртуальных вселенных наиболее ярко прослеживается разрыв между субъективностью и телесностью. Человек всегда осознавал себя через ощущения, эмоции и чувственный опыт в целом. В призме виртуальности этот контакт исчезает или сводится к минимуму, открывается новая, неизвестная ранее, антропологическая дуальность: тело человека оказывается второстепенным и вторичным, в VR-пространствах физическая оболочка становится гибкой: выбор пола, внешности и возраста размывает границы традиционного понимания самости. Расщепление субъективности усиливается тем, что сам виртуальный опыт довольно часто оказывается полнее и насыщеннее, чем его действительный вариант. Цифровая копия, тем временем, становится неким новым конструктом, который не имеет ничего общего с оригиналом.

Суммируя вышесказанное, я отмечу, что виртуальная реальность является одним из главных вызовов в философской науке. Не отрицая колоссальные успехи научно-технического прогресса последние годы, я убеждаюсь в том, что человечество стоит на пороге тотального переосмысления своего «Я» как целого и как индивидуального. Новая онтологическая реальность без сомнений может вызвать кардинальные изменения в понимании самого человека и мира в целом. Крупные повороты в области VR-технологий заставляют задуматься о том, какие серьезные шаги может сделать человек для того, чтобы улучшать и изменять себя. Виртуальная реальность – это не просто технология, а новая онтологическая среда, которая меняет саму суть человеческого существования. Вопрос теперь не в том, насколько технологии изменят мир, а в том, изменят ли они саму природу человека? Несмотря на то, что в этой работе отражены недостатки и потенциальные противоречия в самой идее «виртуальности», она, все же, имеет некоторые преимущества. В конце концов, все они нивелируются на фоне того, как далек будет человек от собственного созерцания и самоосознания, если в основе его реальности будет образ и символ, придуманный им самим.