Серия «ЗАМЕТКИ для УМНЫХ»

О ФРИЛАНСЕ

Приятно сознавать, что популярный термин имеет литературное происхождение.

В 1819 году шотландский писатель Вальтер Скотт, родоначальник жанра исторического романа, опубликовал, пожалуй, самое своеобразное произведение в этом жанре — роман "Айвенго". Средневековые наёмные солдаты названы там фрилансерами: free — вольный, lance — копьё.

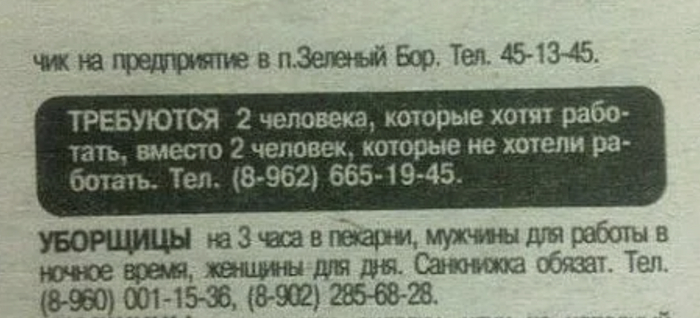

Сотни лет назад вольные копейщики отвоевали своё, а слово сохранилось, и нынче плюнуть некуда — во фрилансера попадёшь. Это характерная примета времени: многим работодателям выгоднее не держать в штате постоянного сотрудника на окладе, со всеми расходами на содержание рабочего места и отчислениями в ПФР, на ОМС и т.д., а нанимать исполнителя конкретной работы на конкретный срок за конкретные деньги.

Программисты, журналисты, юристы, дизайнеры... Список фрилансеров, представляющих всё новые и новые профессии, пополняется день ото дня.

Всё бы ничего, но уровень владения профессией у фрилансеров, мягко говоря, очень разный. Собственно, профессионалов среди них подавляющее меньшинство в любой области...

...но если неумелого наёмника — вольного копейщика времён крестовых походов — быстро убивали более профессиональные воины противника, то современные безрукие и безмозглые фрилансеры чувствуют себя в безопасности.

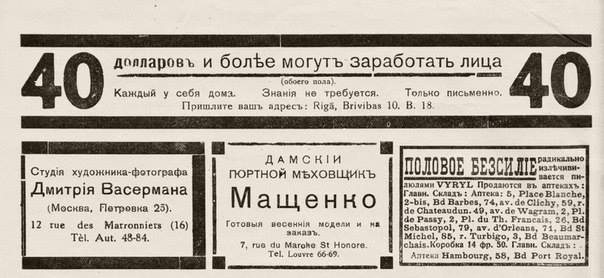

Эта давняя тенденция помоложе, чем доблестный рыцарь Айвенго и писатель Скотт, но ей тоже сотня лет. Судя по объявлению в рижской газете "Новая Нива", которая выходила на русском языке, в 1927 году фрилансерам жилось весьма недурно. Знания не нужны. 40 тогдашних долларов в день — целое состояние. Разлюли-малина! Да ещё в Риге...

...и, если уж на то пошло, люди за прошедшее время изменились меньше, чем правила русской орфографии.

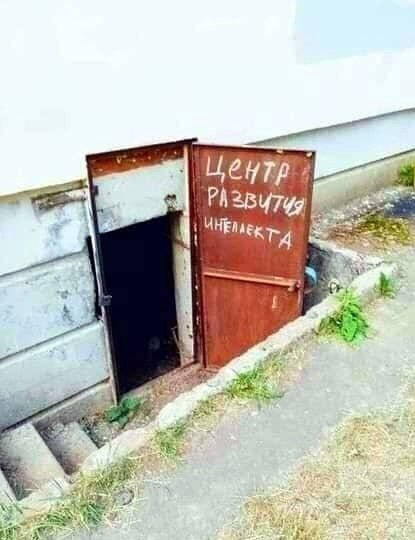

О ЦИФРОВОМ СЛАБОУМИИ

...и об информационной псевдодебильности.

Текст — проверка: дочитают и поймут только условно здоровые.

Начинать надо, конечно, с функциональной неграмотности. Я уже не раз грозился о ней написать, а комментаторы каждый день об этом напоминают, поскольку существует устойчивая закономерность: комментировать в интернетах рвутся в первую очередь безграмотные и функционально неграмотные.

Это разные диагнозы.

Безграмотные пишут с тучей ошибок.

Функционально неграмотные знают правила грамматики, но не понимают смысла того, что комментируют. Они не могут пересказать текст, не могут ответить на вопросы к нему... В лучшем случае их комментарии — тухлые пафосные монологи, в большинстве случаев — белиберда.

Великий Умберто Эко сетовал, что в социальных сетях "имбецилы имеют такое же право говорить, как и лауреаты Нобелевской премии".

Интернет не только показывать, сколько на свете дураков, но и способствует росту их количества, предоставляя дуракам свои бескрайние просторы. А учёные и врачи тем временем всё громче напоминают, что человечеству грозит эпидемия глупости. Причём детей и взрослых она атакует по-разному.

Детская болезнь называется цифровым слабоумием, а взрослая — информационной псевдодебильностью.

Основная мелкая моторика у множества современных детей приходится на взаимодействие с гаджетами. Познание мира наощупь отступает на второй-третий-десятый план, а ведь мозг у homo sapiens развивается до 21 года. Если он лишён возможности развиваться так, как делал это предыдущие многие тысячи лет, неизбежны проблемы с основными психическими функциями. В результате молодой гаджетопользователь, поражённый цифровым слабоумием, не может концентрировать внимание, вникать в суть прочитанного, понимать текст и тем более подтекст. Хитрые врачи уже на потоке ставят подросткам диагноз СДВГ — синдром дефицита внимания и гиперактивности.

У взрослых дела не лучше. По мнению исследователей, от смартфона зависимы 10% американцев и 30% южнокорейцев. Данных о России нет: учёные работают лишь там, где озаботились проблемой. Выяснено, что заметно тупеют даже те, чей мозг успел сформироваться до наступления цифрового бума. Автоматическое потребление информации не способствует развитию, а даёт обратный эффект и приводит к информационной псевдодебильности.

Мозг устроен так, что одними участками коры потребляет информацию, а другими осмысливает, и эти два процесса не могут идти одновременно: либо — либо. Человек развивается, когда сперва получает новые сведения, а потом обдумывает, чтобы использовать для решения задач...

...но если львиную долю времени мозг тратит на потребление, мыслительные центры бездействуют. Интеллект не создаёт новых объектов из потреблённой информации, то есть не делает того единственного, чем должен заниматься, — и увядает вместе с мозгом.

Если беспрерывно завозить на стройку кирпичи, но не возводить из них здание, территория скоро превратится даже не в склад, а в бессмысленную свалку кирпичей, где уже ничто не может быть построено — и никогда не будет построено.

Информационный псевдодебил перестаёт размышлять, он в автоматическом режиме мусолит привычные темы. Как говорила одна барышня в телевизоре: "Мы за всё переживаем и ни во что не вникаем".

На поступающие вводные у информационного псевдодебила реагирует уже не сознание, а инстинкты. Человек теряет способность понимать и чувствовать других людей; он превращается в бездумное животное, которым несложно управлять, используя науку академика Павлова о рефлексах.

Функциональная неграмотность — бич современности.

Написанный текст соскальзывает с гладких мозгов, хотя его можно прочесть несколько раз и заглянуть в справочники, если что-то непонятно.

Смысл устной речи тем более остаётся недосягаемым.

Человек теряет способность адекватно коммуницировать с себе подобными: теряет то, что подняло его над животным миром и сделало человеком.

Я пользуюсь ноутбуком с 1993 года, мобильным телефоном с 1994-го, смартфоном с 2001-го.

Сказанное об информационной псевдодебильности в известной степени касается и меня...

...но я стараюсь бороться, ведь предупреждён — значит вооружён. Чего и всем предупреждённым желаю.

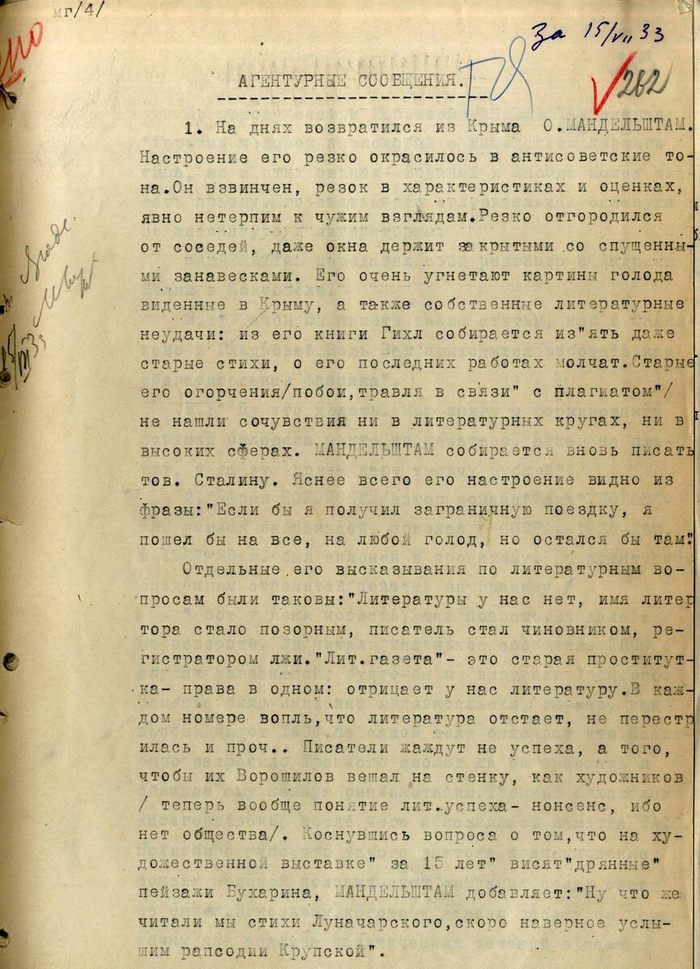

О ДОНОСАХ

...и о способе существования подонков.

Ничего личного, просто небольшая зарисовка о том, как умирал один подонок, стукач и вообще редкая тварь. С ними тоже такое случается.

Он долго умирал и очень мучился перед смертью. А особенно болезненными стали его мучения, когда узнал подонок, что будут они длиться до тех пор, пока не попросит он прощения у всех, кому нагадил, кого подставил, предал и прочая.

Просить прощения для подонка — тоже мучение, но меньшее. И пришлось ему собрать своих жертв у смертного одра.

Люди оказались приличные: могли ведь плюнуть и не пойти, имели полное право, но пожалели гадину. Пришли.

Начал подонок рассказывать, кому и как из них он жизнь поломал, кому и как пакости злокозненные устраивал, кого под статью и тюремный срок подвёл, кому детей покалечил и семью разбил...

По совести — каждый из собравшихся имел право собственными руками задушить подонка. А они за сердце хватаются, узнавая правду; зубами скрипят, воют в голос, но слушают. Все, включая родственников, для которых подонок исключения не делал. Им тоже гадил, на общих основаниях.

Закончил подонок исповедоваться, закончил через силу прощения просить — и обратился к собравшимся с ещё одной, самой последней просьбой. Когда умру, говорит, переверните меня на живот, воткните в задницу поминальную свечу и зажгите. А пока все переглядывались и сомневались, подонок уже дышать перестал.

Что ж, последняя просьба умирающего — закон. Перевернули подонка на живот, воткнули в задницу поминальную свечу, зажгли...

...и тут дверь слетает с петель, в комнату врываются автоматчики в масках, а самый главный — без маски, в штатском, с правильным удостоверением в руке — объявляет: "Всем оставаться на местах!.. Тэ-эк, сигнал подтвердился. Здесь и правда с особым цинизмом глумятся над покойником. Все арестованы".

О БЕЗЫСХОДНОСТИ

В продолжение заметки по этой ссылке на тему исторических снимков с драматичной судьбой.

В 1945 году фотограф корпуса морской пехоты США Джо О'Доннелл работал в Хиросиме и Нагасаки сразу после ядерных бомбардировок. Следующим его местом работы на двадцать лет стал Белый дом. Всё это время плёнки из Японии лежали в архиве Джо.

Фотографу пришлось уволиться из-за того, что его преследовали постоянные боли. После продолжительного лечения и нескольких операций выяснилось, что боли — результат лучевой болезни, полученной в Японии.

Тогда О'Доннелл принялся разбирать свой архив снимков последних дней Второй мировой войны. Один из них — этот.

В Нагасаки внимание Джо привлёк босой десятилетний японский мальчик, стоявший в очереди к погребальному костру со страшной ношей за плечами — мёртвым ребёнком. Солдат из погребальной команды предложил положить покойника на землю, но мальчик отказался со словами: "Он не тяжёлый. Это несложно для меня. И он — мой брат".

Мальчик стоял так до тех пор, пока люди в белых масках и защитных костюмах не отвязали мёртвого ребёнка и не отнесли на костёр. Он лишь прокусил себе нижнюю губу, когда пламя охватило тело брата. Ещё немного посмотрел на огонь, развернулся и ушёл.

В 1989 году была опубликована книга с воспоминаниями Джо О'Доннелла, где он признался, что разворошил память с единственной целью: не допустить повторения кошмара, пережитого мальчиком с этого старого снимка и множеством других жертв войны.

О НЕКРАСОВОМ

Это же из школы ещё, всосанный с молоком училки русского и литературы "Разговор в вагоне", который предваряет поэму "Железная дорога":

Ваня (в кучерском армячке). Папаша! кто строил эту дорогу?

Папаша (в пальто на красной подкладке). Граф Пётр Андреевич Клейнмихель, душенька! <...>

Император Александр Третий считал второй своей заслугой то, что за время его тринадцатилетнего царствования Россия не воевала ни одного дня...

...а первой заслугой — строительство Транссибирской железной дороги. Поэтому на знаменитом памятнике, который поначалу стоял на площади против Николаевского, ныне Московского вокзала в столичном Петербурге, император изображён в униформе железнодорожного кондуктора.

В отличие от россиян, у американцев императора никогда не было, а потому гордиться им некем. И нечем. Они могут разве что поглядывать в окно вагона поезда, который идёт одним из самых живописных в США железнодорожных маршрутов — поперёк всей страны, от западного побережья на Тихом океане до восточного на Атлантическом. И то получается всего 4670 км — меньше, чем в России полстраны: от Владивостока до Красноярска или от Москвы до Иркутска (там и там около 5150 км).

Да что там говорить, у них даже прямого поезда нет! Нужна пересадка в Чикаго...

От станции Эмеривилл в Сан-Франциско старт берёт поезд California Zephyr. Тянется через Скалистые горы и Сьерра-Неваду, мимо городов Сакраменто, Рино, Солт-Лейк-Сити, Денвер и Омаха.

Время в пути до станции Юнион в Чикаго — 51-52 часа. И там надо ждать стыковки с поездом Lake Shore Limited до Нью-Йорка.

Дальше — около 20 часов пути на поезде Lake Shore Limited вдоль южного берега озера Эри, через Толидо, Кливленд, Буффало и Олбани до Пенн-стейшн на Манхэттене в Нью-Йорке.

Всего 70-75 часов пути от океана до океана, в зависимости от времени ожидания стыковки в Чикаго.

Такое вот незавидное путешествие.

То ли дело в России!

О ПЕЧАЛЬНОМ РОДСТВЕ

"Один доллар восемьдесят семь центов".

Все помнят, какой американский рассказ начинается этими словами?

Германский рассказ начинается похоже, но заканчивается по-другому.

Четыреста девяносто пять марок восемьдесят пфеннигов.

Счёт на такую сумму в 1943 году власти прислали родственникам этой женщины, которая работала закройщицей в дорогом берлинском ателье. В счёт были включены оплата содержания в тюрьме и почтовые расходы на доставку счёта...

...а отдельная статья взыскивала сто двадцать семь марок восемнадцать пфеннигов за услуги по гильотинированию.

Ей отрубили голову за тяжкое политическое преступление: закройщица ругала гитлеровский режим, ругала нацистов, называла германских солдат пушечным мясом и обмолвилась, что если бы фюреру пустили пулю в лоб — тут и войне конец.

По доносу клиентки сорокалетнюю женщину арестовали, а судья Народного трибунала Роланд Фрайслер отправил её на гильотину.

Фюрер называл своего любимца Фрайслера "большевик по образу и подобию" и "наш Вышинский" — в честь генерального прокурора СССР, одного из организаторов кровавого террора 1930-х годов.

Роланду Фрайслеру, конечно, было далеко до Андрея Вышинского, хотя 90% дел при нём заканчивались обвинительными приговорами. Немец приговорил к смерти больше пяти тысяч человек за три года, с 1942 по 1945-й...

...но его советский коллега всего за один день 29 декабря 1937 года подписал расстрельные списки, в которых значились фамилии девятисот девяносто двух человек. Никакого сравнения.

Любимец фюрера судья Фрайслер отправил закройщицу на эшафот со словами: "Ваш братец от нас сбежал, но вам это не удастся". Десятью годами раньше книги её брата нацисты сжигали на кострах, а самогó автора вынудили скрываться в Швейцарии. Его имя — Эрих Мария Ремарк.

Писатель посвятил казнённой сестре роман "Искра жизни", рассказывающий о преступлениях национал-социализма на примере одного из концлагерей. Это была первая книга Ремарка о том, чего он не испытал сам.

Его сестру, которой отрубили голову за несколько антивоенных слов и сотню марок с мелочью, звали Эльфрида Мария Шольц, в девичестве Ремарк.

Вечная память жертвам палачей.

Память, которая никого ничему не учит. Как, впрочем, и её сестра история.

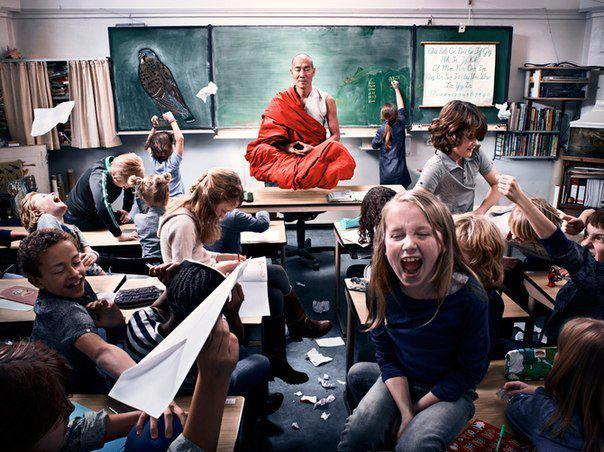

О ШКОЛЕ

Начальная, средняя, старшая, высшая...

У меня посещение разнообразных учебных заведений растянулось надолго, даже если не считать пресловутую школу жизни, которая продолжает продолжаться.

Сколько номинальных учителей за годы учёбы прошло перед глазами — трудно сосчитать, и все имели сертификат педагога.

Часть — такие, кого на пушечный выстрел нельзя к ученикам подпускать. Этих — подпустили.

Основная масса педагогов были никто. Дубль "пусто-пусто". По крайней мере, в педагогическом отношении. Отбывали номер.

Далеко не каждый, у кого в трудовой книжке или в дипломе написано "учитель", имеет право так называться. Педагог, преподаватель — сколько угодно, а вот Учитель...

С Днём Учителя всех заслуживающих!

Вероятно, настоящие Учителя — продукт штучный, как таланты в любой области. И всё же их редкость наводит на грустные мысли. Особенно в День Учителя.

С праздником настоящих Учителей.