На страже империи | Варяжская гвардия и Пафлагонская династия

Варяжская гвардия в истории Византийской империи часто превратно называется аналогом преторианцев в Древнем (и не очень) Риме. Обособленная воинская часть, приближенная к императору, волей-неволей должна была участвовать во всех политических интригах ромейского двора. Однако само появление гвардии было обусловлено желанием василевсов создать подразделение, не имевшее корней в глубинном византийском deep state.

На первых порах варяжская гвардия функционировала именно так, как и было задумано. Однако её присутствие в Константинополе делало своё дело. В скором времени многочисленные англосаксонские и скандинавские мужики стали частью ромейской иерархии. Они принимали участие в восстаниях, выступая зачастую решающим фактором. Наиболее явно их роль проявилась в краткий период существования Пафлагонской династии, начавшейся с правления императора Михаила IV в 1034 г.

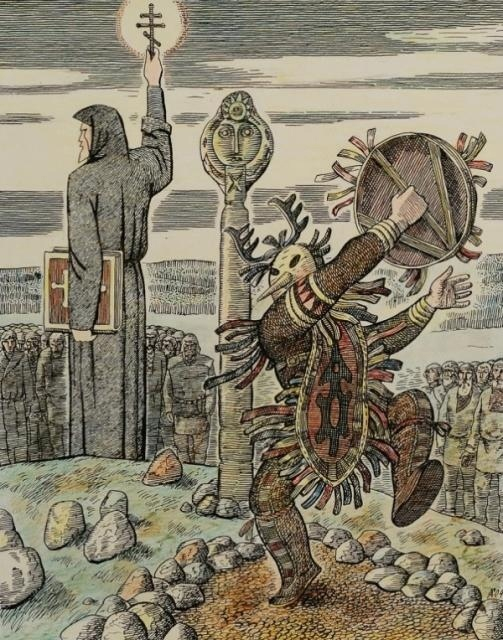

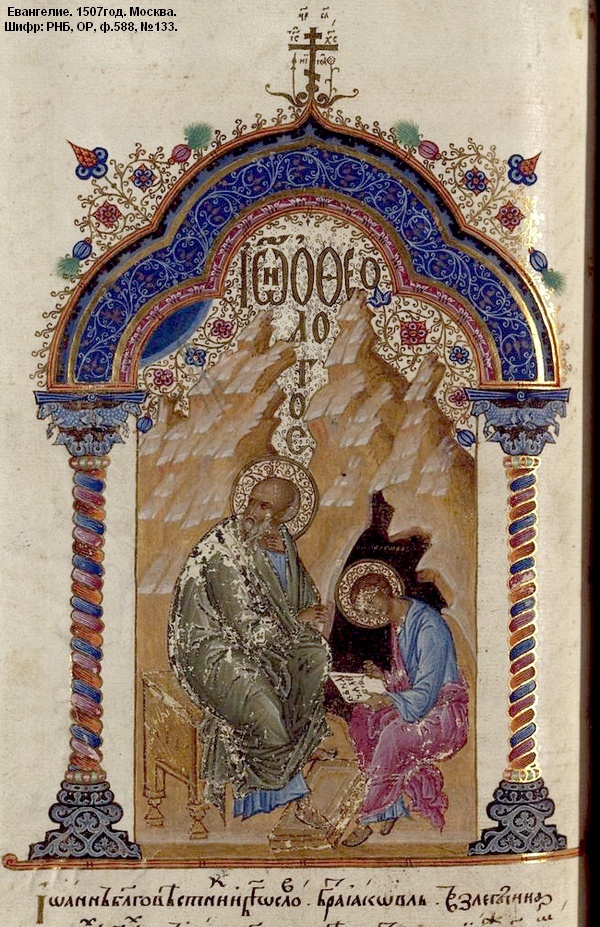

Варяжская гвардия в хронике Иоанна Скилицы (XI век). Сцена выноса тела императора Льва V с Ипподрома

Политический кризис, наступивший после смерти Василия II Болгаробойцы в 1025 г. на первых порах не ощущался так уж серьезно. Брат великого василевса - Константин VIII и следующий император - Роман III Аргир - не испытывали особых трудностей. Последствия "золотого века" никуда не исчезали, на границах империи было спокойно, а крупных мятежей не было видно уже почти четверть века. Однако приход в 1034 г. к власти Михаила Пафлагона стал поворотным моментов в раскручивании шестеренок неурядицы.

Михаил стал правителем, не имея за спиной ни сильного лобби из столичного чиновничества, ни поддержки военной аристократии. Купив их расположение, Пафлагон утвердился на троне в качестве нового мужа императрицы Зои. Однако оставаться на престоле долго он не мог. Причин для этого было немало, однако самые очевидные - болезнь императора и незаинтересованность в новой династии.

Как для бюрократов, так и для аристократов, Михаил IV был временной фигурой, оккупировавшей Константинополь на непродолжительный срок. Могущественные родственники нового императора, среди которых были евнухи Иоанн Орфанотроф с братьями Георгием и Константином, наложили руку на казну и занимались присвоением себе части столичного дохода. Конечно, Пафлагонская династия не ограничивалась этими лицами, однако только они занимали высшие должности в государстве. Сам же император Михаил IV Пафлагон, с одной стороны, был женат на престарелой императрице Зое, с другой - тяжело болел, о чем не могли не знать при дворе.

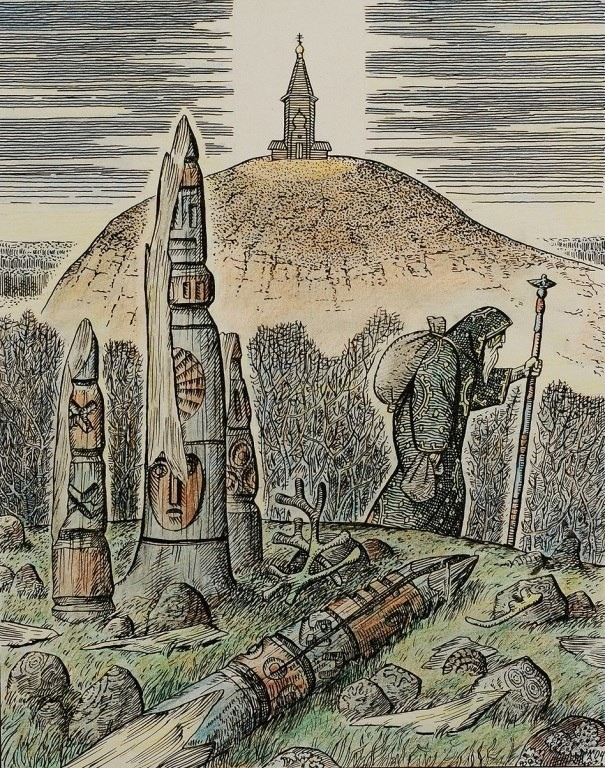

Варяжская гвардия в представлении художника конца XIX века. Иллюстрация к американскому изданию "Графа Роберта Парижского".

При этом поднимать очередное восстание было просто невыгодно, а потому элиты смирились на некоторое время с присутствием на троне новой династии. Лишь после того, как на престоле окажется племянник Пафлагона - Михаил Калафат (1041-1042) - ситуация поменяется в лучшую для бюрократов сторону. Тем более, что новый император сам даст повод для мятежа - упечет в монастырь императрицу Зою.

Однако Пафлагонцев тоже можно было понять. Им очень хотелось сохранить в руках основные ниточки управления империей и не растерять накопленные богатства. Оставить престол Византии в своей фамилии, пусть даже в побочной ветви, было бы большим достижением для Михаила IV. Поэтому, оказавшись на вершинах власти в окружении оппозиции, Пафлагонцы опирались на семейные и социальные связи. Однако для сохранения власти и укрепления собственной безопасности их было недостаточно. Вот тут и появляются варяги.

Упоминания варяжской гвардии в византийских и скандинавских источниках появлялись и раньше. Однако именно в правление Михаила IV - с 1034 по 1041 годы - сюжетов, связанных с этими ребятами, становится будто бы больше. Ни при предшественниках, ни при преемниках Пафлагонцев это не заметно. А потому особый интерес к варягам был только у этих императоров.

Вскоре после утверждения в Константинополе Михаила Пафлагона, в столицу империи прибывает отряд скандинавов под предводительством некого "Аральта". Под этим именем скрывается будущий конунг Норвегии Харальд Суровый, приехавший в Миклагард с отрядом в несколько сотен человек. На новом месте варяги устраиваются довольно неплохо, а тот же Харальд, по сообщениям "Круга земного", вскоре становится "предводителем всех верингов".

На деле его карьерный рост несколько затянулся. Всё же сразу ставить его во главе всей гвардии было бы опрометчиво. Первое время он занимался стандартной для иностранных наемников работой - служил на галерах. В реалиях XI века это означало несение патрульной службы на ромейских кораблях. Однако постепенно имя Харальда начинало звучить громче и к концу 1030-х гг. он действительно становится самым крутым "верингом" из возможных.

Именно тогда он принимает участие в византийской специальной военной операции по захвату Сицилии, которой командовал Георгий Маниак. Известно, что в в 1038-1040 гг. под власть Византии вернулось восточное побережье Сицилии с преобладающим греческим населением. Однако вскоре среди командиров начался разлад. Сначала с Маниаком из-за нарушения субординации повздорил сам Харальд, не подчинявшийся приказам стратига:

"Много раз возникало несогласие между ними, и всегда дело кончалось тем, что Харальд добивался своего".

Позже с Георгием Маниаком, мятежа которого боялись в столице, поссорился и Стефан Калафат - императорский зять и по совместительству командующий сицилийским флотом. После одного из сражений, в котором Калафат упустил беглецов-арабов, Маниак рассказал Стефану, что тот представляет из себя на самом деле. Этого адмирал стерпеть уже не смог. Он отправил письмо Иоанну Орфанатрофу, в котором обвинял Георгия Маниака в подготовке мятежа, после чего стратиг был арестован и отправлен отдыхать на нары.

После Сицилии варяги Харальда были повышены до уровня "мега-крутышей", перейдя в разряд императорских телохранителей. Они принимали участие в подавлении восстания Петра Деляна в Болгарии в 1041 г., по итогам которого Харальду был пожалован титул спафарокандидата. Получение этого титула вводило Харальда Сурового в число постоянных телохранителей императора. Также это включало его персону в состав гражданской и военной иерархии, позволяя, при необходимости, командовать тагмой – одним из подразделений византийской гвардии.

В правление Михаила IV варяжская гвардия выступала не как военная сила, а как сила внутриполитическая, призванная сохранить власть Пафлагонской династии. Чужеродный элемент в ромейской иерархии должен был оставаться верным императору, тем самым укрепив его власть. Шансы у этого семейства были - политика Иоанна Орфанатрофа, так и сплоченность фамилии перед лицом своих оппонентов, давали свои плоды. Однако закрепиться на престоле не вышло - отсутствие поддержки у чиновничества и необдуманные решения Михаила V Калафата лишили Пафлагонцев последнего шанса на успех.

Забавно, что во время краткого правления Михаила V Калафата хронисты также фиксируют особый набор "скифских юношей", цель которых состояла в защите императорской особы. Несмотря на это, во время восстания 1042 г. часть варягов не поддержала Калафата, а наоборот - присоединилась к бунтующей толпе. В этой заварушке поучаствовал и Харальд Суровый. Накопив достаточно денег, он вернулся из Миклагарда в Скандинавию и стал соправителем своего племянника Магнуса Доброго. Такая вот варяжская мечта.

Список литературы для интересующихся:

Литаврин Г.Г. Восстание в Константинополе в апреле 1042 года // Византийский временник, 1973. Т. 33. С. 33-46.

Мохов А. С. Военная политика императоров-Пафлагонцев (1034–1042) // Античная древность и средние века. Екатеринбург, 2005. Вып. 36. С. 145-170.

Суходольский Д.Н. Варяжская гвардия как инструментсохранения внутриполитической стабильности в период правления Пафлагонской династии (1034 – 1042 гг.) // Genesis:исторические исследования. 2023. № 7. С. 1-13.