изображение фрескового цикла XIII в. из часовни св. Сильвестра монастыря Санти-Куаттро-Коронати: император Константин принимает языческих жрецов и их "лечение" в виде невинных младенцев

В разных культурах и в разные эпохи значение дара было, как ни удивительно, разным, а потому связанные с ним символы становились объектом культурологических, социологических и антропологических исследований. Одни ученые изучали суть и наполнение понятия «потлача», другие - рассматривали дар как средство коммуникации, третьи - видели в даре форму экономических взаимоотношений. Однако, что делать, если дара никогда не существовало, а сам факт его дарения является выдуманным? Что делать ученому, если речь идет о воображаемом даре? Ответ - изучить нарратив, в котором этот дар обретает свой символический смысл.

Отличия воображаемого дара от "нормального" заключаются в тех связях, которые обычно выстраиваются между участниками процесса и значениях подарка для дарителя и одариваемого. В случае с воображаемым даром легенда о происхождении какого-то важного предмета просто обязательна, ведь через обращение к прошлому можно нащупать отправную точку нужной традиции, символа или образа, который можно обосновать в настоящем. Эта самая отправная точка, создаваемая авторами подобных легенд, обрастает всякими фантастическими деталями с участием исторических и не очень личностей. Для авторитетности.

Другое отличие между даром "нормальным" и даром воображаемым лежит в плоскости иерархии участников процесса. В реальности передача чего-то символического и важного из рук в руки могла и может происходить между людьми с самым разным положением в обществе: от вассала к королю, от мужа к жене, от начальника к подчиненному. Однако если происходит передача воображаемых даров, то структура всегда примерно одинакова: даритель, воплощает собой некую авторитетную и стоящую выше в иерархии легитимирующую традицию, а одариваемый предстает как прямой предок сегодняшнего носителя этого самого дара – правителя, института, ведомства или социальный роли. Если говорить именно о правителях, то этот самый предок – "полномочный представитель" -обычно является предшественником по крови или должности того, кого «замещает» в прошлом. Тогда традиция сохраняется и преемственность власти работает.

здесь в роли дарителя выступает Бог, а в роли одариваемого - василевс Константин VII Багрянородный, но так бывало не всегда

Что касается легитимирующего дарителя, то в его роли в Средние века может выступать и сам Господь Бог. Однако куда чаще этой почетной ролью наделяли всяких исторических личностей. Именно для придания дарам черт "реальности" происходящего. Ведь божественное чудо - это круто, но иллюзия настоящего - еще круче.

Интересно и то, что после того, как авторитетная фигура передавала свои дары, их получатели оставались абсолютно ничего не должны. Сейчас, при всей неформальности социальных связей, обмен подарками остается формой укрепления дружеских и деловых отношений. И в большинстве своём у людей возникает желание сделать ответный дар тому, кто подарил что-то им. При передаче воображаемого дара такой "ответный позыв" в принципе не появляется, а полученный дар ни к чему не обязывает его адресатов. Более того, последние приближаются за счет полученного дара к дарителю, усваивая частичку его силы, власти, харизмы и роли, которую тот играл в истории. Получается некоторое сходство с паразитом, который попросту тянет из авторитетной фигуры прошлого нужные образы власти, пока тот не иссякнет или не потеряет актуальность.

Данная модель одинакова для всех воображаемых даров, создававшихся в Европе в эпоху Средневековья и раннего Нового времени и «Константинов дар» является лишь самым известным среди них.

фреска из часовни св. Сильвестра: к императору Константину являются апостолы Петр и Павел, наставляя его на верный путь

"Константинов дар" получил распространение по всей Европе в составе большого сборника, включавшего в себя папские декреты и письма, капитулярии франкских королей и постановления Вселенских соборов. Поскольку автор одной из частей этого памятника называл себя епископом Исидором Меркатором, то и весь сборник с течением времени стали называть "Исидоровыми декреталиями". А так как епископа с похожим именем историки так и не смогли обнаружить, то еще и "Лжеисидоровыми декреталиями".

Декреталии - постановления римских пап

Вероятно эти декреталии были составлен в середине IX века на территории современной Германии, однако точное время и место происхождения сборника установить пока не получилось. Зато известно, что данный памятник пользовался огромной популярностью в период X-XIII веков, когда католической церкви нужно было спорить со светскими правителями Запада, высшими иерархами Византии или менять внутреннее устройство самой себя.

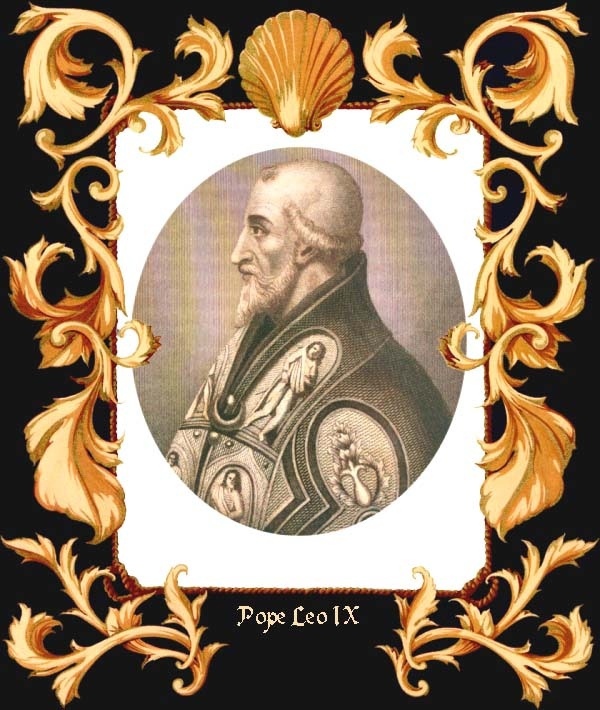

Например папа Лев IX использовал "Исидоровы декреталии" и "Константинов дар" в споре с патриархом Константинополя Михаилом Керуларием о главенстве церквей. А поскольку спор этих двух закончился в итоге новым витком "великой схизмы" и разделением церквей, то можно косвенно обвинить «Константинов дар» и в этом. А примерно в X веке данный документ обрел и политическое значение, сохранявшееся вплоть до начала Нового времени, несмотря на целый ряд критиков, выступавших с мыслью о подлоге "Константинова дара" и фальсификации, спланированной римской церковью.

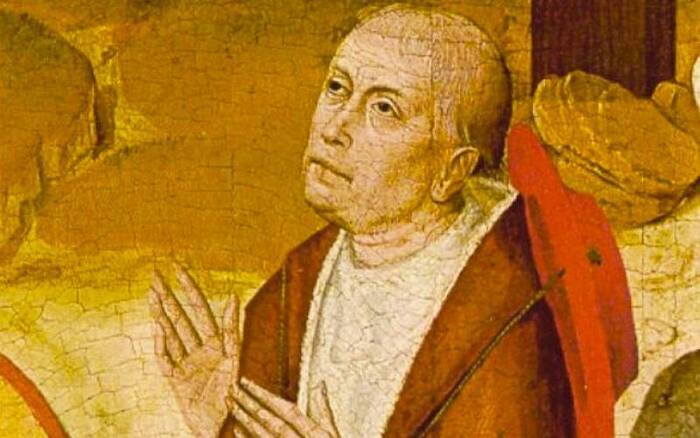

Среди самых известных исследователей "Константинова дара" в до-рациональную эпоху обычно называют итальянского гуманиста Лоренцо Валлу и немецкого мыслителя Николая Кузанского. Однако свои критические замечания на тему высказывали в республиканском окружении Арнольда Брешианского, а также среди более поздних юристов и энтузиастов, таких как английский епископ Реджинальд Пикок, папист Леонардо Терунда и даже Данте Алигьери. Окончательно раскрыта и доказана подложность всего сборника была уже в XVII веке усилиями французских богословов. При этом основная беда всей ранней критики "Дара" была в излишней политизации спора, который переходил в плоскость обвинения католической церкви, а не изучения самого документа.

итальянский гуманист Лоренцо Валла (1407-1457)

Время создания самого "Константинова дара" размазывается историками по периоду с середины VIII до середины IX века, как и место, в котором документ мог быть создан. Кто-то связывает появление "Дара" непосредственно с ранними Каролингами, другие относят его появление к правлению Карла Великого, третьи - к правлению его детей и эпохе раздробления единого Франкского государства. В любом случае, что время создания "Дара", что его контекст, тесно связываются многими учеными именно с династией Каролингов, на становление которых в Европе как новой политической силы немало повлияли и римские папы.

немецкий мыслитель Николай "Кузанец" Кребс (1401-1464)

Сам по себе "Дар" представляет пространный указ императора Константина Великого, в котором тот рассказывает о своем обращении в правильную веру, а также объявляет о том, какие богатства, права и привилегии ждут Римскую церковь. При этом добрая половина сюжета в памятнике не является оригинальной от начала до конца, а заимствует историю о болезни императора и его излечении из весьма популярного агиографического произведения "Деяния святого Сильвестра", написанного в V веке.

По сюжету предисловия к указу император Константин заболел проказой. Языческие жрецы для исцеления болезни прописали будущему "святому равноапостольному императору" ванну из крови невинных детей. Но Константин пожалел младенцев и на следующую ночь тому явились апостолы Петр и Павел, сказали тому «малаца» и посоветовали обратиться к епископу Рима Сильвестру, который Константина и вылечил. После своего излечения и крещения Константин извлекает из могил мощи Петра и Павла, помещает их в драгоценную раку, повелевает построить для них новую церковь и произносит над фундаментом пространную речь про исповедание веры, детали которого… были утверждены уже на позднейших Вселенских соборах. Ну это так, к слову.

фреска из часовни св. Сильвестра: послы Константина отправляются к папе Сильвестру

За предисловием следует собственно жалованная грамота, в которой римскому первосвященнику даруется верховенство над другими престолами пентархии (Антиохия, Александрия, Иерусалим, Константинополь) и светские владения в разных частях Римской империи – Фракии, Иудее, Африке, Италии и Азии – а также

"…дабы верховенство понтифика не умалялось передаем и оставляем во власти и владении… город Рим, и все провинции в Италии и западных краях, местности и города".

А раз светская власть в западных областях теперь находится в руках папы, то сам Константин благополучно переезжает в "восточные области", ибо

"…несправедливо, чтобы там, где император небесный поместил верховную власть священнослужителей и поставил главу христианской религии, земной император имел бы свою власть".

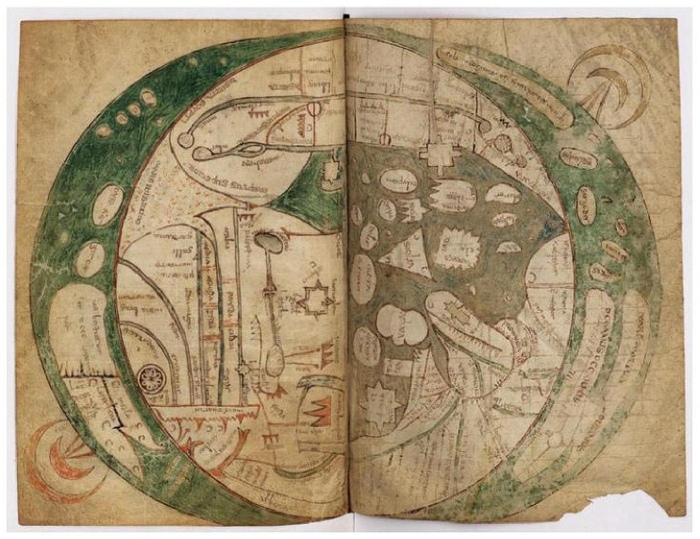

престолы Пентархии на карте

Дары Константина епископу Сильвестру были очень даже щедры и богаты. Однако, если сравнивать с тем, что по тексту предисловия сделал для императора сам Сильвестр, ответные дары правителя не идут ни в какое сравнение. Ведь тот не только спас тело Константина от проказы, но и даровал тому надежду на вечную жизнь, смыв все смертные грехи водой святого крещения. Схожую ситуацию можно заметить и в нашем Послании "О мономаховом венце", где император Константин Мономах, отправляя инсигнии Владимиру Всеволодовичу, предстает более слабым государем по сравнению с киевским князем, так как не может справиться с религиозным расколом.

фреска из часовни св. Сильвестра: крещение императора Константина

Но, возвращаясь к Константину. Что еще, помимо абстрактных понятий власти, император преподнес Сильвестру?

1. Латеранский дворец. Интересно, но здесь скорее метафора Рима как города.

2. Золотой венец со своей головы. Вообще не интересно, тем более, что Сильвестр как-бы отказывается от него.

3. Фригийский колпак, "сияющий своей белизной". Высшая степень интереса.

4. Лорус (он же лорум) - драгоценная шарф с шеи или пояса императора. Не менее высокая степень интереса.

Помимо этого Сильвестру в нагрузку шла еще целая куча императорской символической шелухи в виде пурпурных облачений, жезла, знамен, ожерелья, почетной свиты и так далее. Однако в данном случае нас интересуют только два предмета из числа тех, что были переданы папе - это фригий и лорум.

здание Латеранского дворца в Риме

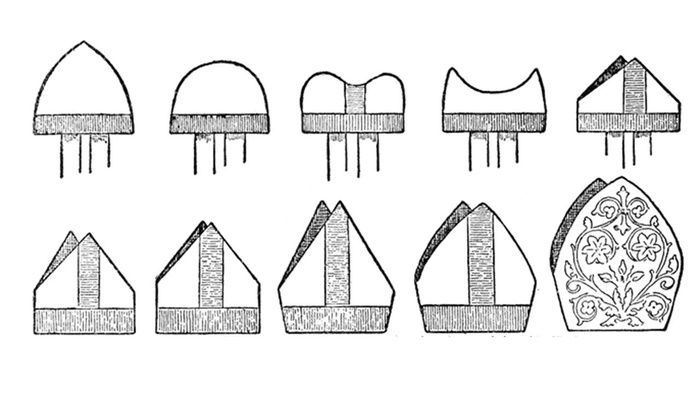

Фригий есть ничто иное, как особый головной убор епископов Рима, который те начали носить как раз в VIII-IX веках. Неожиданно, да? Его изображение можно найти на нескольких папских монетах паршивого качества, а также есть пара упоминаний в папской хронике IX века под названием камелавкия - "camelaucum". Точный внешний облик этого головного убора неизвестен, тем более что у нас сейчас сложилось распространенное мнение, что у римского папы только митра и есть. Однако фригий-камелавкий мог действительно быть формой развития папской митры, только чуть менее угловатой. И он, наряду с другим упомянутым предметом одежды – лорумом – является частью политического замысла автора "Константинов дара" по переносу имперских значений.

эволюция папской митры, вероятно камелавкий мог быть одной из ранних её форм (левый верхний угол)

Происхождение же лорума историки установить смогли. Его прообразом была трабея – парадная тога римского триумфатора. У пап не было в церемониале ни трабеи, ни лорума, зато был паллий - еще один своеобразный шарф в виде длинной украшенной ленты с разного рода орнаментами, которую в Риме начали использовать с VI века. Между этими тремя «"шарфами" ничего, кроме внешних сходств не было. Символика регалий была разной и делала акценты на императорском величии, триумфе победителя и религиозной власти соответственно.

Однако по тексту "Константинова дара" получается иначе. И тот самый паллий, что папы используют как сугубо религиозную реликвию, оказывается, обладает скрытыми свойствами. И автор "Дара" как бы напоминает своим читателям, что на самом-то деле это регалия императора. А значит и чтить пап надо подобно носителям лорума.

император Андроник II (1282-1328) с лорумом, римский патриций Боэций в трабее и папа Иннокентий III (1198-1216) с паллием

В итоге появление в "Константиновом даре" фригия и лорума не следует понимать как передачу папам новых легитимирующих предметов, появившихся из воздуха. Наоборот. Уже имеющимся в их церемониале реликвиям придается новое значение императорских инсигний. Что, согласитесь, звучит намного более «реалистично» и статусно. Это и есть легитимация инсигний через дары. Придание им легендарного обоснования.

Значение и смысл подобных изменений в папской идеологии и стали предметом активной дискуссии историков. Одни считали, что здесь проявились усилившиеся политические амбиции папства с претензиями на власть над всей западной частью Римской империи. Всё же тёрки пап и императоров брались не на пустом месте.

Другие отмечали, что имперские значения папских инсигний работали лишь в пределах византийской политической иерархии, в рамках которой Рим мог вести споры с Константинополем на равных. Третьи и вовсе рассматривают "Константинов дар" как сугубо религиозный манифест, политический характер которого никогда не был прописан. Ведь, по-хорошему, нигде не говорится ни слова о передаче Римскому папе полномочий светской власти – упоминается лишь верховенство религиозное, власть на Римом, т.е. Латеранским дворцом, и светские инсигнии, способные быть лишь очередным подтверждением его прав и привилегий. Но это мнение совсем уж кажется натянутым, ведь передача инсигний сама по себе является десигнаций, то есть передачей власти.

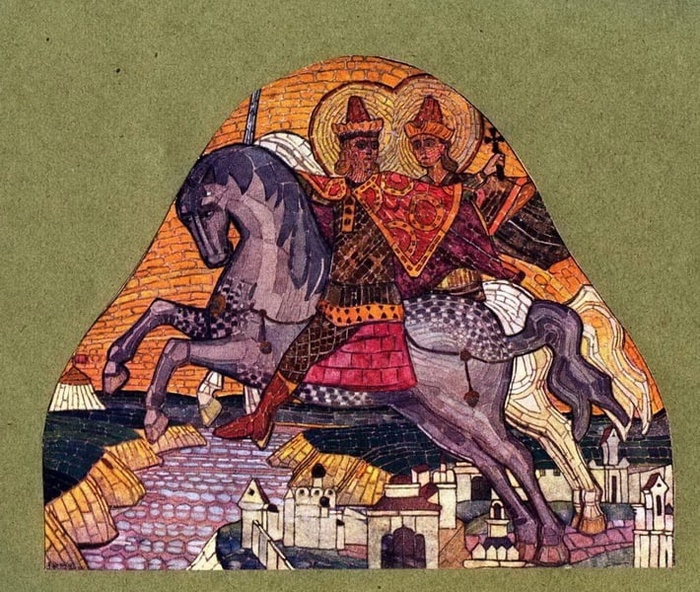

Развитие идей "Константинова дара" происходило в разных формах, однако историк Михаил Анатольевич Бойцов обратил внимание на интересную визуальную интерпретацию императорских инсигний и присвоения новым предметам старых значений. Во фресковом цикле (1246/1247 г.) часовни святого Сильвестра в римском монастырском комплексе "Четырех венчанных мучеников" имеется сцена, где император Константин подносит епископу Сильвестру свои дары. И хотя фригий и представлен в самом центре композиции, среди императорских подарков не видно ни лорума, ни паллия. Зато присутствует специальный зонтик от солнца – "umbrellino" – который появляется в обиходе пап (и вероятно кардиналов), как раз к середине XIII века. В данном случае зонтик являлся исключительно символом светской власти римских первосвященников, а его история снова протягивается к Константину Великому, который делает эту реликвию в несколько раз круче и статуснее, как произошло с папским паллием и камелавкием.

фреска из часовни св. Сильвестра: Константин передаёт папе Сильвестру фригий, белого коня и зонтик-"umbrellino"

"Константинов дар" - отнюдь не единственный случай использования воображаемых легитимирующих даров на латинском Западе. Вот например у Видукинда Корвейского в хронике X века есть сведения об отправке умиравшим королем Конрадом I в 918 г. своих инсигний саксонскому герцогу Генриху. В этом дарении проступает примерно тот же смысл, что и в "Константиновом даре". Даже несмотря на то, что временная дистанция между моментом передачи легитимирующего дара и временем рассказчика была не так велика, а даритель - не столь значителен. Все легитимирующие функции дара были такими же: придуманное (и придуманное ли?) дарение Конрада должно было перенести авторитет угасшей династии франкских государей на новых королей из дома саксонских герцогов.

Король Восточной Франкии Конрад I (911-918) и его наследник Генрих I Птицелов (919-936)

Бывали и иные ситуации, когда дары действительно имели место быть, однако история об их передаче становилась легендой, теряя свой первоначальный смысл. Так например у английского хрониста XII века Вильяма Мальмсберийского в "Истории английских королей" появляется старинное свидетельство о посольстве герцога франков Гуго Великого к английскому королю Этельстану. Гуго просил у короля руку его сестры для своего сына - будущего короля Гуго Капета. И вместе с посольством прислал богатые дары.

Среди многочисленных подарков, привезенных посольством, имелись и реликвии. Первым называется "меч Константина Великого", в рукоять которого вмонтирован один из гвоздей распятия Христа. А на рукояти меча (или на лезвии) выгравировано золотыми буквами имя императора. Второй реликвией было копье, принадлежавшее ранее Карлу Великому, приносившее тому победу в каждом сражении. Хронист правда упоминает, что это копье могло принадлежать центуриону Лонгину, но так даже лучше. Третий дар - это знамя святого Маврикия, главы Фивейского легиона, ранее тоже якобы принадлежавшее Карлу Великому: оно обращало в бегство его противников во время испанского похода. Ну и наконец очередная золотая корона с фрагментом древа от креста Господня и шипом из тернового венца.

Король Англии Этельстан (924-939) и Граф Парижа (с 922), а позднее и Герцог франков (936-956) Гуго Великий

Дары французского герцога оказались как нельзя кстати, ведь Этельстан взошел на трон при очень подозрительных обстоятельствах. По свидетельству хрониста матерью Этельстана была женщина низкого происхождения. А его сводный брат - Этельвирд - слишком уж быстро умер после гибели их с Этельстаном отца - Эдуарда Старшего. Древние реликвии пришлись вовремя, поскольку теперь трон Этельстана «подпирал» авторитет императора Константина, Карла Великого и святого Маврикия. А с такими заступниками и король становится краше, и власть его легитимнее.

В XI веке. эти реликвии еще были в «доступе», так как хранились в Эксетере. Копье и меч даже смогли правильно идентифицировать. Однако еще спустя сто лет - в XII веке, когда работал Вильям Мальмсберийский, знание о происхождении этих даров было утрачено. В итоге хронист "обнаружил" эти инсигнии в своем родном монастыре Мальмсбери, где и был похоронен Этельстан. А реальные дары остались лежать в английских загашниках, покрываясь пылью.

реконструкция короны Даниила Галицкого

Подобная беда случалась и с другими дарами, ценность которых вроде бы не подвергалась сомнению, но политическое значение которых, оказалось не реализовано. Схожая судьба ждала и многочисленные "короны", которые рассылались папами королям западной и восточной Европы, хотя подобный дар, подобная реликвия должны были оставаться символом власти надолго. Причем данная практика была не только на уровне пренебрежения даром со стороны какого-то варварского князя. Нет, пусть корона литовского князя Миндовга (1253) и корона Даниила Галицкого (1253-1254) оказались утеряны, но подобное же забвение ждало и «корону Константина», подаренную Людовику Благочестивому в 816 г. Так что тут раз на раз не приходится.

И казалось бы, воображаемые дары работают лучше, чем реальные. Все же корону, копье или меч можно потерять, подарить кому-то другому или вовсе про нее забыть. А воображаемый дар живет вечно. Но даже при этом не все историки согласны с тем, что воображаемые дары из легендарного прошлого оказывались эффективнее авторитетных инсигний из прошлого ближайшего. Как минимум, есть примеры вполне удачного переноса значений и без виртуального дарителя. Вот например в венском замке Хофбург хранится очередное "Копье Константина", которое бургундский король Рудольф II в 926 г. реально подарил уже упомянутому германскую королю Генриху I. И вплоть до XI века это самое копье оставалось одной из важнейших реликвий в политической практике Германии, легитимируя императорскую власть. И ему совсем не помешало то, что из копья Константина оно превратилось в копье св. Маврикия, а потом снова в копье Лонгина и наоборот.

Венское копье из замка Хофбург

Сюжеты о воображаемых дарах вне зависимости от того, когда создавались, обладали примерно одинаковой структурой, не пытаясь изменить конкретную формулу процесса передачи инсигний. Неважно, сколько прошло времени с момента передачи "царского" дара, знали ли об этом даре современные автору данного сюжета правители - значение подобного сюжета было в конструировании образа прошлого, который позволял воплотить на практике свои политические амбиции и претензии. Обилие даров, величие дарителя и удаленность от настоящего делали сюжет реальным, обращаясь к традиции и вполне рабочей для Средневековья идеи, что всё настоящее происходит из прошлого. А потому тот же "константинов фригий" был для своего времени очень даже реальным. В эти дары действительно верили. А потому сейчас довольно часто глохнут обвинения в намеренном фальсификате подобных произведений ради конкретных целей. Вполне возможно, что сочинения вроде "Константинова дара" были лишь отражением чаяний автора и его взглядов на устройство мира. А то, что их использовали в политических целях позже - это уже совсем другая история.

Литература:

1. На языке даров. Правила символической коммуникации в Европе 1000 - 1700 гг.: сб. ст. М. 2016.

2. Власть и образ: очерки потестарной имагологии: сб. ст. СПб. 2010.

3. Турилов А.А. Константинов дар в славянской традиции. М. 2015.

Мой авторский блог: https://vk.com/com_pour_his