Давайте сразу признаем один немаловажный для этого текста факт. Византия много сделала для формирования в России политической теории и государственной идеи. Может не сознательно и ненамеренно, но сделала. Царский титул, идеи христианской монархии, образцы для подражания и антипримеры из всемирной истории: все это Византийская империя бесперебойно поставляла на Русь с XI и вплоть до конца XVI века. Кто-то может возразить, что концепт самодержавия или сильной руки принесли на Руси монгольские тумены. Однако обертка и оформление все равно оставалось "греческим". Когда Иван III ставил себе в наследники Дмитргия-внука, то списывал ритуал именно у греков. А в 1547 г. Иван IV венчался именно вторя византийскому образцу. Молодой царь брал в руки державу, когда сидел на престоле. Ходил на службу по пришедшим из Византии правилам и действовал так, как подобает христианскому царю. А образец для подражания в этом плане у Руси был один - ромеи.

Византийская миниатюра с изображением битвы при Айе времен Ханаанской войны, X век

Несмотря на такую похвалу, не будем забывать, что "греки" [в смысле ромеи] - это те еще хитрые гниды, доверять которым не стоит. Об этом писали наши далекие предки что в XI, что в XIII, что в XVI веке, вспоминая о коварстве ромеев и их ненадежности. Кто как не греки допустили Флорентийскую унию 1439 года? Кто как не ромеи позволили пасть Константинополю? Веры им за преступления против православия нет, а потому относиться к персонажам из их истории стоит с опаской.

Только за X-XI века византийские императоры на страницах русских летописей успели проявить столь осуждаемые двуличие и хитрость по меньшей мере несколько раз в эпизодах о смерти Святослава Игоревича от предупрежденных Константинополем печенегов, в многоходовочке с княгиней Ольгой, крещении Владимира (напомню, что греки специально повели русских послов смотреть красивую службу, хотя все иудеи и мусульмане не выёживались и показывали свою веру как есть), отравлении Ростислава Тмутарканьского и т.д. Спустя без малого пятьсот лет Иван IV скажет папскому легату Антонио Поссевино, что "верит не в греков, а в Христа", лишь подтверждая сложившиеся за несколько веков стереотипы о ромеях. Однако, если не сгущать краски, интерес к Византии в письменной культуре и, что нас интересует куда больше, в политической идеологии, был на Руси сугубо практическим.

В эпоху Средневековья представления о власти государства вращались, в основном, вокруг личности правителя, включая в себе спектр обязательных для него качеств, функций и обязанностей. В условиях господства религиозного сознания, большую часть этих "идеальных качеств" занимают, эпитеты и образцы, связанные с общехристианскими добродетелями: любовь, милосердие, защита веры, поддержка церкви и т.д. Библейские примеры "богохранимых" и "поганых" князей и царей - это конечно хорошо... Однако у Руси довольно долгое время был куда более близкий и куда более реальный сосед, история которого тоже была полна различными сюжетами, подходящими для иллюстрации как образцов для подражания, так и антипримеров. Благо византийские хроники и сочинения переводились только так.

При этом идеологическое влияние Византии было, по большей части, связано с распространением морально-этических качеств. А сфера светских признаков идеального государя русской письменной традицией практически не котировалась. В итоге к XV-XVI векам образ идеального правителя в среде интеллектуальной элиты был оформлен в духе христианского милосердия и соответствия византийским образцам благочестия, на что регулярно обращали внимания авторы различных "княжеских зерцал" - сочинений, восхвалявших тех или иных правителей за их офигенный характер.

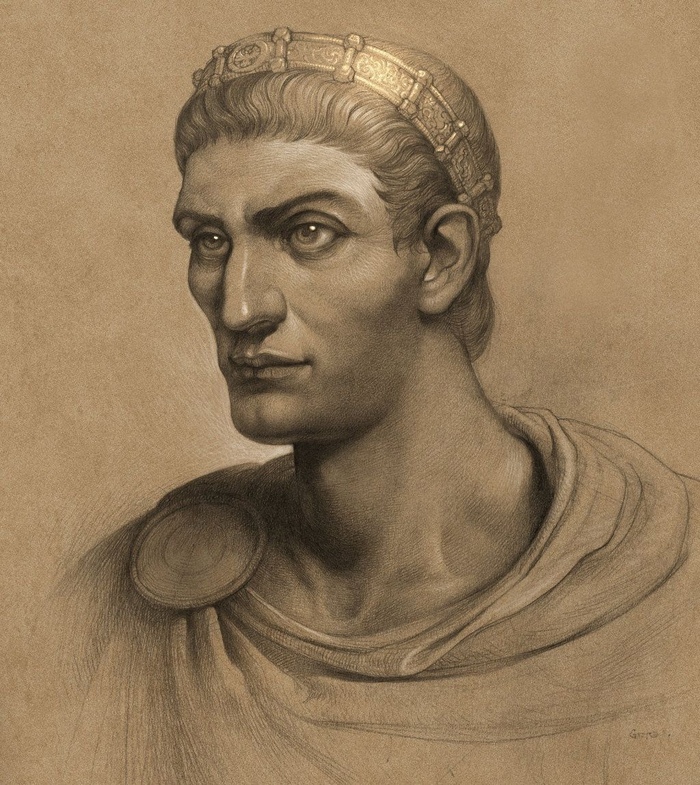

император Константин I (306-337)

Самым крутым византийским императором и "царем", по мнению русской "политдоктрины", был Константин Великий. Первый "христианский царь" Римской империи, образ которого примерялся к каждому мало-мальски значимому правителю Руси - от Владимира Святого и Александра Невского до Александра Борисовича Тверского и Фёдора Иоанновича. Распространение христианства и его укрепление в языческой до того империи считалось в высшей степени достойным почитания. Константина представляли обычно как идеального христианского правителя с позиции религиозного благочестия, "христолюбия" и "богохранимости".

Однако не единым Константином жили русские публицисты и теоретики. В качестве положительных и отрицательных примеров представители интеллектуальной элиты активно использовали и других императоров, чтобы разнообразить ряд примеров и дать более широкую историческую перспективу.

Просветитель Иосиф Волоцкий, например, в своем послании к епископу Суздальскому и Торусскому Нифонту на еретики (1489-1490) упоминает императоров Юстина и Тиверия в контексте их борьбы с еретиками, ведь эти

"благочестивейшие цари повелеша главу отсещи епарху Адду и Елеуферию Самчию".

И чёрт бы с ними с самими византийскими еретиками и тем, кто кому на самом деле рубил голову. Ведь само обращение к опыту Юстина и Тиверия сугубо конъюктурное - Иосифу нужен был показательный пример, чтобы убедить великого князя поступить подобно этим самым "царям" в отношении московских еретиков. А поскольку идеальному правителю очень даже подобает преследовать ереси и предавать еретиков казням - то почему бы в таком случае не уподобиться "благочестивейшим" императорам Византии. Чтобы не было обидно, так сказать.

император Феодосий I Великий (379-395)

При этом в посланиях Иосифа Волоцкого все византийские императоры, проявившие себя в качестве защитников веры, представляются в сугубо положительном ключе. А все преследования и казни еретиков - не проявление тирании (как могло бы показаться), но акции защиты веры и "праведного царства". Тонкая грань между кровавой казнью верных слуг и кошерным изничтожением еретиков лежит именно в русле христианских образов власти, требующих от идеального правителя

"судити или осужати еретики или отступники".

Для наглядности я просто представлю список византийских императоров и императриц, которые в сочинениях Иосифа Санина с конца XV века до середины 1510-х гг. представлялись как защитники веры: уже набивший оскомину Константин I, Феодосий I Великий, Аркадий, Гонорий, Феодосий II Малый, Маркиан, Юстиниан I, Ираклий, Константин III Ираклион, василиса Ирина и Константин VI Слепой, Василий I Македонянин, Лев VI Мудрый и Никифор II Фока. Солидный список, особенно если учесть, что про церковную политику доброй трети из них я знаю меньше, чем Иосиф Волоцкий.

императрица Ирина (797-802) с сыном Константином VI (780-797) на Седьмом Вселенском (Втором Никейском) соборе

В противовес "хорошим" царям, которым стоит уподобляться, у Волоцкого, например, в Пространной редакции того же послания к Нифонту, присутствует и антиидеал правителя в лице Константина V Копронима. Последний, кстати, обвиняется в том, что вместе со своим патриархом, подвергал святых и благоверных патриархов анафеме и гонениям. Тут стоит пояснить, что иконоборческая политика в самой Византии, после восстановления иконопочитания при Ирине, и, что вполне логично, на Руси, трактовалась как сугубо еретическая. А ее ярый сторонник Константин V, который при жизни так-то пользовался немалой поддержкой подданных, нередко использовался как "козёл отпущения", когда очередному автору нужен был пример "поганого царя". А поскольку Иосиф Волоцкий был человеком начитанным и эрудированным, в своей полемике он не ограничился лишь одним "поганым" императором, рассыпая перед оппонентами ворох других имён, церковная политика которых была далека от идеала. К примеру, "греческый царь Уалент" гнобится Иосифом за то, что тот "согна некоторыя епископи от престолов", что, разумеется, очень осуждаемо. А ведь помимо него в истории Византии были также "Феофил златолюбец", "Аркадие царь" и "царь Констянтий", сгонявшие клириков со своих кафедр и не жертвовавшие золото на устройство церквей и монастырей.

император Константин V Копроним (741-775)

При этом, несмотря на обилие таких "поганцев" у власти в Византии, основная идея Санина была в другом. Он считал, что как бы ни старались "поганые цари" помешать праведному царству и церкви, последние всегда одержат верх, благодаря "благим" правителям. А потому пример Византии для Руси должен быть определяющим, когда дело касается решения проблем с ересями и еретиками. Однако такой оптимизм разделяли не все, да и поводы для определенных сомнений, особенно после Ферраро-Флорентийской унии, у многих русских иерархов были вполне конкретные.

Так архиепископ Новгородский Геннади в своем послании к ростовскому епископу Иоасафу (1489) пишет, что византийский опыт в деле борьбы с еретиками и охранения христианской веры довольно сомнителен. И сравнивая историю Руси с историей Византии, справедливо замечает, что

"отнеле же князь велики Володимеръ Киевьскый крестил всю землю Рускую, а тому 500 лѣт с лѣтом, а того ни в слуху не бывало, чтобы быти в Руси какой ереси".

То есть Византия свою веру, конечно, не растеряла стараниями "благоверных" правителей и успешно громила ереси. Однако, в сравнении с Россией Византия представляется в несколько приниженном значении. Мол, "не тебе нас учить - у тебя вон сколько ересей было, а у нас ни одной".

Ну и для наглядности возьмём ещё пару примеров из XVI столетия, когда вообще хоть что-то происходило. А кто может обозначить правильных и неправильных императоров лучше, чем Иван IV, послания которого вот уже не одно десятилетие служат историкам эссенцией государственной концепции власти России XVI века. И если не брать в расчёт положительную роль Константина Великого, "цари греческие" ассоциируются у Ивана... в основном с предателями веры. Во всяком случае именно такой негатив тот вспоминает в своих посланиях к Андрею Курбскому. Последний у нас, по логике царя, самый настоящий нарушитель клятвы, что, вполне логично, ставит опального князя в один ряд с отступниками от православной веры. Именнл поэтому Иван Васильевич вытаскивает из византийской истории трёх подходящих по смыслу отморозков-иконоборцев, с которыми сравнивается Курбский - "Исавр, Гноетезный и Армянин" (Лев IV Исавр, Константин V Копроним, Лев V Армянин):

"губители христиан … святые храмы разорившие".

И подобное сравнение клятвопреступников с еретиками, предавшими веру, в практике царской публицистики не единичное. Так в послании в Кирилло-Белозерский монастырь (1573) с уже знакомыми нам "нечестивыми царями греческими" Константином V и Львом Исавром сравнивается Вассиан Шереметьев.

император Лев V Армянин (813-820)

В общем, в конце XV - XVI веках покойные византийские императоры активно используются в народившейся русской публицистике то как примеры, то как антипримеры в полемике вокруг церковных и не очень тем. Предшествующий опыт обращения к "византийскому" часто был или сугубо позитивным, вроде сравнения очередного классного князя с Константином I, или сугубо нейтральным, вроде включения кусков византийских хроник в русские летописи. И хотя Ферраро-Флорентийская уния, конечно, изрядно насолила образу империи и её правителей, само обсуждение унии шло совсем в ином русле и касалось не столько императоров, сколько самого следования греков христианству (да и то сравнительно скоро затихло).

Летописи эпохи позднего Средневековья тоже ничего нового в обсуждения византийского опыта не принесли, оставаясь верными жанру. А в Степенной книге всё было и того "хуже", ведь даже в таких мелочах как идеалы и антиидеалы государей, авторы памятника пытались в основном обойтись без "иностранщины", пользуясь эпизодами из отечественной истории. Что, конечно, заслуживает лишь похвалы, но несколько несправедливо по отношению к забытым ради сомнительных Владимиров Мономахов "греческим царям".

Список литературы для интересующихся:

1. Грабар А.Н. Император в византийской искусстве. М. 2000.

2. Дмитриева Р.П. Сказание о князьях владимирских. М., 1955.

3. Чичуров И.С. Политическая идеология Средневековья. Византия и Русь. М., 1990.

Другие посты по теме византийской идеологии и адаптации:

Мой авторский блог и исторический лекторий "Бои за Историю"