Как Иван IV спорил с поляками о царском титуле

Как известно, Иоанн Васильевич Грозный в бытность свою царём очень любил спорить. Спорил он с полной самоотдачей и упоением, но примерно на одну и ту же тему. В его посланиях что к Андрею Курбскому, что к Елизавете I, что к Юхану III можно заметить, что триггер у Ивана IV был один - царская власть и всё с ней связанное. Особенно жестко государь зарубился в свое время с Польшей, которая отказывалась признавать правителей Москвы "царями", продолжая вплоть до XVII века именовать их "великим князьями" и не более.

Спор двух государей о титуле может показаться надуманным и мелочным. Однако он определял иерархию правителя не только внутри страны, но и за ее пределами. Титул служил своеобразным обозначением государственного ранга и маркером её влияния на международной арене. А потому выставить себя более статусным и крутым по сравнению с неприятным соседом - очень даже полезная, с точки зрения политической теории, задумка. В лучшем случае он не сможет оспорить твою крутость и начнет платить тебе дань. А в худшем появится повод ему эту крутость доказать, объявив войну и утвердив свой доминантный статус.

кусок ксилографии, изображающий посольство великого князя Московского (Großfürsten von Moskau) к императору Священной Римской империи Максимилиану II в Регенсбурге, 1576

Однако у Ивана IV в какой-то момент приключилась осечка в виде Польско-Литовского государства, позднее - Речи Посполитой, правители которой сами претендовали на господство в Восточной Европе. И им никакие "цари", а по-ихнему "кайзеры", т.е. императоры, были не нужны. Тем более, что в Европе уже был один такой - император Священной Римской империи. А потому между Варшавой и Москвой практически всю вторую половину XVI века сновали государевы послы, доказывая состоятельность или же несостоятельность прав Иоанна Васильевича на царский титул, принятый в 1547 году.

Началось все спустя пару лет после венчания Ивана IV на царство. В 1549 году он отправляет в Польское королевство приветственное посольство в стиле "вот я новый государь, шлю салам". Уже тогда в посольских грамотах содержались инструкции для обоснования царского титула Ивана IV. На тот момент аргумент был всего один - история о венчании на царство Владимира Мономаха, взятая из Сказания о князьях Владимирских. Легендарная, конечно, история, но вполне рабочая в рамках средневековой ментальности, апеллирующей к старине и авторитетам. И, мол, раз Иван IV дальний потомок Владимира, то значит и права на царский титул у него есть. Поляки тогда скептически подняли бровь, но историю про Мономаха не оспорили. Наоборот, они использовали ее в свою пользу, отметив, что Владимир Всеволодович венчался на "царство Киевское", которое сейчас принадлежит Польско-Литовскому королевству. А значит это им впору венчаться царями, а уж никак не Ивану. Царь почесал голову, но сменить подход не додумался. И в следующие два года лишь дополнял посольскую аргументацию историями о царских инсигниях, присланных из Византии, абстрактными рассуждениями о метафизическом воплощении власти, снизошедшей на Русь.

Куда креативнее он поступил в 1551 году, когда доводом в пользу прав Ивана IV на царский титул стало венчанием на царство Владимира Святого. Ведь он в свое время, мало того, что совершил достойный царя подвиг (Крещение Руси), так еще и на византийской принцессе был женат. А еще до кучи и венчан. В 1552 году послы и вовсе отвечали, что Владимир Святой является царем потому, что тот "писался" царем и "образ ево на иконах пишут царем". Ответ польской стороны оказался до смешного прост: если князя Владимира пишут на иконах как царя - это не делает его царём.

Следующую попытку отстоять своё достоинство Иван Васильевич предпринял в 1556 году, уже после захвата Казани и Астрахани. Новые территории также превратились в инструмент дипломатической полемики. И в инструкциях московских послов было дано указание говорить, что раз Казань и Астрахань являются "царственными землями" (то есть там правили цари), то и захват их делает правителя России царём. Поляки не долго думали и ответили, что мысль это хорошая и даже верная. Но по такой логике Ивану стоит называться "царём Казанским" и "царем Астраханским", но никак не Российским. Ведь большая часть территории Руси, включая Киев, все также находится в ведении польской короны.

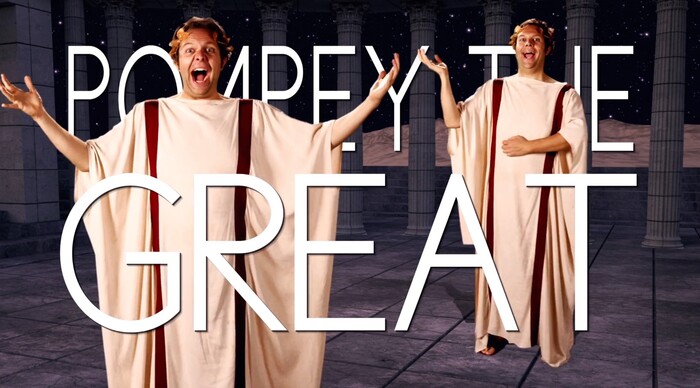

Тогда же Иван IV начинает апеллировать не только к древним авторитетам, но и к современному опыту. Московские послы регулярно начинают тыкать польских дипломатов в тот факт, что царский титул Ивана IV признается в ряде других европейских государств - Дании, Швеции, Англии и Испании. Упоминалась также и широко известная грамота императора Максимилиана I к Василию III, где тот именуется "кайзером". Довольно убедительно, но не для поляков. Они отвечали, что то, как именуют Иоанна Васильевича другие государи - это их дело, а для Польши тот максимум "rex", да и то сомнительный.

часть грамоты императора Максимилиана I, отправленной Василию III по поводу союза против Польши (1514)

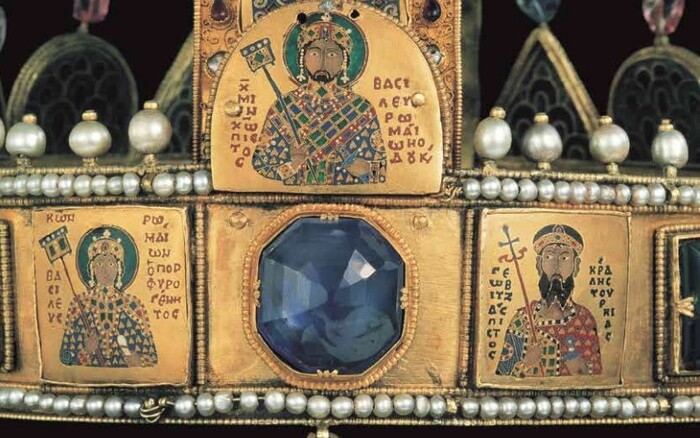

В 1561 году Москва заполучила воистинну козырную карту - грамоту константинопольского патриарха, признающую происхождение Ивана IV от византийских императоров и повторяющую легенду о получении Владимиром Мономахом царских инсигний. Для нашей политической идеологии это было тем еще достижением, ведь мы получали одобрение наших претензий от главы православной церкви. И неважно, что часть подписей была сфальсифицирована, а сама грамота составлялась по материалам русских источников. Важно, что патриарх получил щедрое пожертвование из Москвы, а Иван IV - официальное подтверждение своих претензий. У поляков, правда, главой церкви оставался папа римский, так что в этот раз тоже не прокатило.

Польская сторона реагировала на предоставляемые Московой документы и доказательства своих прав на царский титул презрительно-скептически, используя вполне прочную модель аргументации. Ваш князь захватил "царственные земли" Казани и Астрахани? Это не считается, ведь это земли неверных. Вашего князя и его предков именовали царями правители разных стран? Пусть именуют, это не наше дело — мы признаём царём только одного правителя, которого определяет папа. Ваш князь претендует на преемственность римской власти через некого Пруса? Допустим, но есть ли полное генеалогическое древо? При этом не стоит забывать, что речь в посольских спорах шла не о "правде". В Польше и Литве XV–XVI веков были свои мифологемы. Одна из них, например, выводила историю польских королей от римлян, бежавших от тирании Нерона в Польшу. Другое дело, что поляки эти истории практически не использовали в дипломатической полемике с Россией.

Соборная грамота духовенства православной Восточной Церкви, утверждающая сан царя за Великим Князем Иоанном IV Васильевичем (1561)

Комментируя всё новые и новые аргументы московских послов, польские дипломаты всегда сводили свои претензии к трём основным пунктам:

1. Правитель не может провозгласить себя царём вне зависимости от количества захваченных земель без участия папы. Для поляков момент довольно важный, ведь по их логике, император-царь если и может быть назначен, то лишь при посредничестве церкви.

2. На Руси не было опыта венчания на царство в промежуток между Владимиром Мономахом и Иваном IV. Заметьте, что историю о Мономахе не критикуют как выдумку. Указывается лишь на отсутствие преемственность.

3. Польша владеет большей частью земель Киевской Руси, из-за чего московские правители не могут именовать себя Российскими царями.

Несмотря ни на что попытки русской дипломатии убедить поляков в правомочности использования правителями России титула "царь" в XVI веке провалились. И вплоть до XVII в. Польша не признавала правителей Москвы таковыми. Формально признание царского титула правителей России произошло в 1610 году, когда представители Семибоярщины пригласили на российский престол королевича Владислава. Тогда гетман Жолкевский формально принял это предложение, однако король Сигизмунд III потребовал, чтобы царем признали не сына, а его самого. И тут получается весьма комичная ситуация, ведь принимая этот титул, Сигизмунд признавал и тот факт, что правители России именуются "царями". Хотя официально, конечно, Романовы смогли отбить свои права на царство лишь в ходе Смоленской войны. Такие дела.

Что почитать:

1. Ерусалимский К.Ю. История на посольской службе. Дипломатия и память в России XVI века М. 2006.

2. Рогожин Н.М. Посольские книги России конца XV - начала XVII в. М., 1994.

3. Филюшкин А.И. Титулы русских государей. М., 2006.

Мой авторский блог и исторический лекторий "Бои за Историю"